- +1

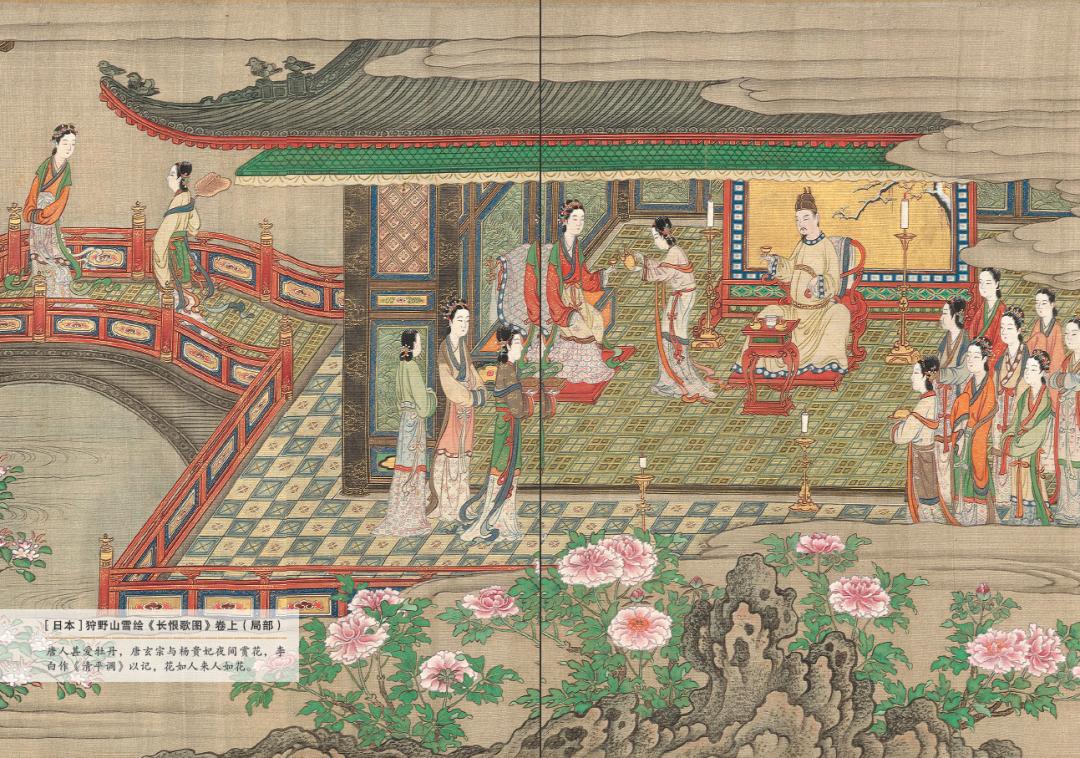

在入世与出世间徘徊:从《〈唐诗三百首〉通识》看《长安三万里》中的李白

叶嘉莹在《唐诗应该这样读》的序言中讲到:“在中国文化之传统中,诗歌最宝贵的价值和意义就在于诗歌可以从作者到读者之间,不断传达出一种生生不已的感发的生命。”周兴陆在《〈唐诗三百首〉通识》的序言中讲到:“任何一个文化群体的后来者,都应该融入文化母体的精神血脉中,去领悟她的审美心灵,传承她的审美精神。古诗就是进入中华民族历史心灵的一个通道。”可以说,古诗是一个“相遇”的甬道,它顺着历史的江河不断延绵,在其中,一代一代的“后来者”与古人相遇,与故园和故国相遇,亦与那文字深处的,迢遥却不息的“内在精神和兴发感动的生命”相遇。在古诗中,人们指向民族共同体的集体性的文化经验、文化记忆与文化想象被召唤而出。

《〈唐诗三百首〉通识》,周兴陆 著

而作为以唐诗为主体的动画电影,《长安三万里》恰好为这样的“召唤”提供了一种具象化的场域。当那些脍炙人口的诗句,交织着灿若星辰的诗人姓名,被裹在如梦似幻、瑰丽绚烂的画面里,恣情铺洒开来,人们关于盛唐气象最烂漫的想象,也便醒来了。

李泽厚在《美的历程》中认为,盛唐艺术在李白那里奏出了最强音,“达到了中国古代浪漫文学交响音诗的极峰”。可以说,诗人里最能代表盛唐气象的,便是李白。而《长安三万里》,从某种程度上来说,亦是李白一生的侧写。这个李白不再只是那个豪放飘逸的“谪仙人”,而是一个充满了内在张力的,徘徊在入世与出世之间的真实的诗人——他是游侠,是士大夫,亦是隐士。而《〈唐诗三百首〉通识》,则对李白在这多重身份间游移的复杂性,进行了鞭辟入里的书写。

游 侠

《长安三万里》的故事始于少年李白与少年高适的相遇。彼时,衣袂飘荡、神采飞扬的李白与高适在切磋武艺间抒发着各自的剑气箫心。而他们策马驰骋在乡野间,李白用哨音唤来群鸟时的漫天霄霞,则是全片最打动我的“名场面”之一。他仰天吟诵出“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,是何等豪情万丈、气凌霄汉。亦许是那日,他为高适朴拙的侠气隐隐所动,日后写下了“银鞍照白马,飒沓如流星”的诗句。可以说,李白所神往的豪纵不羁、仗剑天涯、周游列国的生命样态,正映合了“游侠”这一中国传统文化景观。

“侠”一字最早出现于《庄子·盗跎》:“侠人之勇力而以为威强。”“勇力”一词从某种程度上正标举了侠士最基本的要素,即须孔武有力。司马迁则对“游侠”内核进行了阐释:“不爱其躯,赴士之厄困。”“千里诵义,为死不顾世。”即是说,在侠士的价值秩序中,“道义”是绝对的、不可僭越的。在“义”的质询下,其他价值都可以被让渡,于是,侠士往往仗义疏财,甚至舍生取义。尤其是乱世中,侠更是构成了对失序世界的“审判”。荀悦指出:“三游(游侠、游说、游行)之作,生于季世。”世道幽暗,“游侠”便成为微末却炽盛的一道光亮,庶几是民众唯一可以依附的正义性存在。至此,“游侠”内在地被赋予了一种英雄主义的色彩。

《〈唐诗三百首〉通识》内页

于是,李白对于“游侠”身份的渴慕,不仅是一种狂放的少年意气,更是一种英雄主义的梦想。虽然盛唐四海升平,远非“季世”,但“游侠”身份下所漫溢出的,充盈于天地的慨然义气,依旧对李白构成了极致的吸引。而这种对于英雄主义的崇仰,甚至成为了整个时代的风貌。一如周兴陆在《〈唐诗三百首〉通识》里所写:“‘尚武’成为时代的精神,涌动在当时的诗歌之中。”“初盛唐诗人多有这股英豪剑气。”“李白十五岁好剑术,高适跨鞍马,有似幽并尔,初盛唐的许多诗人早年都有过结客漫游、浪迹天下的传奇经历。”

而这种集体性的,对于英雄主义的渴念,在初盛唐恢弘雄壮、海纳百川的整体性气势的渐染下,渐渐由民间性的“游侠”式情怀,漫溢为戍守边疆、建功沙场的壮怀。周兴陆写道:“他们仗剑去国,辞亲远游,要在边塞沙场大显身手,不愿枯灯相伴,穷老牖下。”“他们嘲笑儒生、书生、文士只懂得皓首穷经,不能够经邦治国。”“他们志在边疆,希望在疆场博取功名,垂名不朽。”换句话说,随着国力的昌盛,“行侠仗义”的外延在扩大,它的对象由边缘性的陷于困厄的平民,外溢为整个国度与子民。在这一语境下,李白对于“游侠”的憧憬,亦由个体性的浪漫主义想象,向更为盛大而浩荡的家国情怀位移。在这一位移的内部,则是诗人对“侠”的身份体认,由放浪江湖的“出世性”,向躬身庙堂的“入世性”的暧昧漂移。

士 大 夫

《长安三万里》最“出圈”的场景无疑是李白与高适、岑勋、元丹丘等挚友在夜晚的江边豪饮,醉意朦胧间吟咏出了那首《将进酒》:“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来……”迷狂中,诗人乘鹤凌霄,游弋于琼楼玉宇间。充满色彩与光影张力的绮丽幻境,裹挟着喷薄而出的超现实的浪漫感,无尽延绵流溢,直至银幕之外。但我却被那绚丽之下隐伏的悲凉深深攫住——当年那个鲜衣怒马的少年,转瞬之间,便成了一个满头银丝、身形臃肿、神色疲累的老翁,而与青春一起流逝的,是他年少时的意气风发与踌躇满志。这种时间与世事流转所带来的幻灭感,扑面而来。

彼时,李白正陷于一种生存的忧患与生命的虚无之中,而他看似慷慨、旷达与洒落的吟诵,何尝不是一种对于悲音的掩饰呢?当众人沉沉睡去,面对唯一清醒的高适,他的那句“天地一逆旅,同悲万古尘”,正是一种理想成为幻影之后的落寞与凄惶。

在儒家礼乐文化大传统的笼罩之下,初盛唐的文人普遍被赋予了一种士大夫的精神底色。他们以天下为己任,渴望修身、齐家、治国、平天下,于是,步入仕途、“致君尧舜”,便成为文人实现个体价值与抱负的最为积极与重要的路径。周兴陆在书里写道:“初盛唐时期,没有多少人以‘诗人’自居。像张九龄那样出身微贱而官至宰相,合‘儒学之士’与‘王佐之才’于一身,才是唐代众多诗人的理想。”“唐代诗人虽然多出身微贱,但精神弘毅,胸怀博大,奋发有为,以家国为念。”“他们把个人的仕途事功与国家的需要联系起来,忠君报国是他们的崇高理想。”

在这一语境下,李白在仙风道骨的外壳之下,同样怀有经邦济世、建功立业的入世理想。于是,李白一生致力于干谒求仕,寻觅由布衣而卿相、扶摇直上的入仕之路,并在诗文里反复叙说着济世热望(“终与安社稷,功成去五湖”)。而当他中年终于获得供奉翰林的机遇,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的狂喜再也无法按捺。但他并不具有与政治理想相契的政治才能,甚至带有某种文人的天真稚拙,同时,他落拓不羁的秉性,又越出了儒家所诉求的“克己复礼”的人格框架,于是在长安三年后,被玄宗“赐金放还”。这是他第一次遭遇绝对的挫败与失落,但他入世的热情却始终未曾熄灭,直到暮年仍旧壮心不已,甚至在诗中宣说着“一生欲报主,百代期荣亲”的宏愿。

《〈唐诗三百首〉通识》内页

但对永王李璘的那次致命的政治误判,终于使他的政治理想彻底化为梦幻泡影。周兴陆不无惆怅地写道:“李白终究没有‘长风破浪’之一日。”这样的命运悲剧,是诗人个体人格与整个社会政治文化结构间的抵牾,留下的深刻裂痕,亦是唐代由盛转衰的时代灰尘,砸在诗人个体身上的沉重印记。李白在人生无常中的风华凋零,从某种程度上说,正是盛唐衰败的一种微观表征。

隐 士

从空间叙事上看,《长安三万里》具有某种“漫游性”:梁园、扬州、江夏、襄州、蓟州、潼关、剑南……以及长安,这些极为丰富的空间位移,勾勒出李白经历过的两次人生大漫游。少年时的那次漫游中,他遇到了一生挚友高适,彼时他们把酒言欢,纵情山水,游目骋怀间满是快意与潇洒。而中年的那次漫游,则不啻为一次政治失意之后的对于困顿身心的安顿与解脱。这样与自然山水的脉脉相通,显然带有某种出世意味。关于流连山水与隐逸的关系,周兴陆写道:“田园与山水是读书人摆脱官场冗杂、畅适情怀的好去处。”“山水诗是唐代诗歌的大宗,一些弃官归隐的读书人,与麋鹿结伴,以云霞为友,徜徉山水,领略意趣,形诸笔下。”“因山水清景而兴隐居之意,是山水诗的基本主题。”

总的来说,李白一生都徘徊在入世与出世之间,入仕为官与飘然归隐始终是理想的两极,交缠在他的生命里。这种理想的内在“背反”,其本质是一种儒家文化与道家文化对李白人格生命的双重投影。

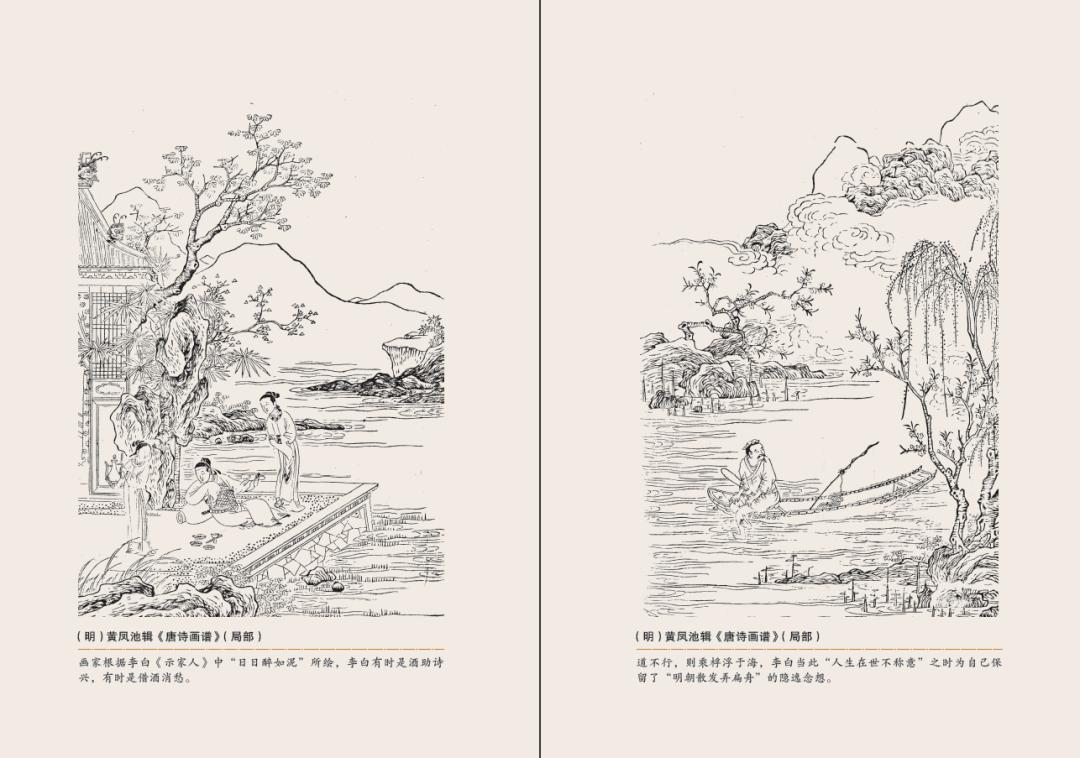

《〈唐诗三百首〉通识》内页

唐代崇道,盛唐尤甚,于是李白自幼年起便深受道家文化熏陶。他一生热衷于“寻仙访道”,自出蜀后,历访名山、道观,而在仕途失意后,更是游仙方外,受箓入道。他多次在诗文里表达对孟浩然淡泊高蹈情怀的高山仰止(“吾爱孟夫子,风流天下闻”),亦与庄子“洸洋自恣以适己”的逍遥气质,构成了一种遥远的暗合。庄子始终反抗“物”对人的桎梏和奴役,坚守“不为轩冕肆志,不为穷约趋俗”的傲岸与独立,朝圣“天地与我并生,而万物与我为一”的绝对自由境地,这与李白“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的傲视权贵、超逸不驯,显然具有某种互文性。

但同时,李白从未彻底遁入道家,而是始终处于“进-出”的张力之中。一如周兴陆在书中透辟的阐释:“进身无门而又不甘隐退,是李白人生最为突出的思想矛盾,这个矛盾煎熬他,所以诗歌多逸宕不平之气。”李白少年时对于道家文化的热忱,裹挟着几分“终南捷径”的意味,而中年困境中“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”的隐逸之志,其本质是对于世俗世界的愤懑与反抗 ,和对于生命苦闷的排遣与超脱。

李白身上这种士大夫与隐士双重面向之间的紧张与摇摆,实则是传统文人身份认同复杂性、多义性的典型表征。在传统知识分子的精神世界中,“仕”与“隐”不是泾渭分明、截然对立的,而是纠缠交融、兼容并在的,于是知识分子常常处于一种彷徨和犹疑之中。换句话说,隐士可能是士大夫的一种“隐藏人格”。一如孔子所言“天下有道则见,无道则隐”,隐逸抑或是儒家在“人道”理想下的另一种人生选择。因此,李白为官从政、兼济天下的社会价值理想,与遗世独立、自由寥廓的人格修养追求,或许亦可以被视作一种“外儒内道”的人生态度。对于儒生来说,归隐江湖、寄情山水的道家生命情状,本身就寄寓着一种超越的可能性,一如周兴陆所指出:“士人从烦杂的世俗中超脱出来,静坐于山水之间,万念俱空,心地澄明,对人生之理、宇宙之道会有更深切的体悟。”

(本文作者系北京师范大学博士)

原标题:《在入世与出世间徘徊:从《〈唐诗三百首〉通识》看《长安三万里》中的李白》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司