- +1

莫言:我的魔幻源自中国古典文学

2012年,作家莫言因“将幻觉现实主义与民间故事、历史以及当代社会现实相结合”获得诺贝尔文学奖。在当时,有媒体将授奖理由中的“幻觉”译作了“魔幻”,后来瑞典学院前院长也强调,给莫言的授奖辞与“魔幻”不一样,和当年给马尔克斯的授奖辞是有区别的,这个词的用法包含他们对中国当代文学的肯定,因为尽管莫言的作品和拉丁美洲的“爆炸文学”有一定相似性,但还是存在独创的意义在里面。

今天我们和大家分享莫言在香港在香港公开大学的演讲,在演讲中他讲述了“幻觉”与“魔幻”这两个概念的区别,莫言也坦言,在当代作家中用这种方式创作的不止他一位,“只有用既有现实的基础、又在某种程度上超越现实的手法,才能淋漓尽致地、畅快地将我们心里积淀的东西挥发出来。超现实的这一部分既是对生活的提升,也是对生活的夸张、歪曲,是更加强烈、更加集中的反映”。

幻觉现实主义与中国当代文学

在香港公开大学的演讲

01

幻觉现实主义vs魔幻现实主义

对于这个幻觉现实主义,可以说它有,也可以说它没有。其实对于作家而言,应该多写点作品,少谈点“主义”。一旦某一个作家被某种“主义”框住,这个作家的创作生命基本可以说是结束了。有了“主义”就有了教条,有了教条就有了准则,写作就会失去自由,就会受到拘束。

所以任何一个作家都希望远离“主义”、突破“主义”,当一个“主义”框住你的时候,你就要写出和这个“主义”完全不一样的东西来,让他们再去想另外一个“主义”的名词。但是现在,幻觉现实主义已经和我建立了联系,所以不妨就谈一谈我的看法。

我们都知道有一个很著名的魔幻现实主义,指的是拉丁美洲的“爆炸文学”,是以马尔克斯为代表的一批拉美作家在二十世纪六十年代形成的一种写作风格。这个魔幻现实主义当时风靡了世界文坛,带来了一股强大的冲击波,为所有作家开辟了一个新的视野,也让全世界的读者阅读到了一种新的样式的文学作品。当然,也让全人类多了一个观察世界的维度。

到了二十世纪八十年代,大量外国作品翻译引入中国,其中就包括马尔克斯的《百年孤独》等等。我们这一批作家看到了这样的作品,以我自己而言是既震惊,又遗憾。震惊于这种作品的写法,遗憾自己没有想到这样去尝试。所以有人说我的作品受到马尔克斯的影响,这一点我供认不讳。

马尔克斯

我从未否认过拉美的“爆炸文学”对我有一种启发性的巨大作用,但其实我直到2008年才读完魔幻现实主义的代表作《百年孤独》。我1984年读了它的前两页就把书放下了,因为我觉得我已经掌握了魔幻现实主义的写作技巧。它激活了我生活中大量的同类素材,所以我当时迫不及待地想赶紧开始按这样的方式写自己的小说。

在1984到1985年之间,不仅仅是我本人,我们这一批青年作家都不约而同地走向了用魔幻的方式叙述生活的道路。但是我们很快意识到,这样的写法是没有出息的。跟在别人后面爬行,无论多快也还是爬行;模仿别人,无论多像也还是二流货色,不是原创。

所以在1985年我写了一篇文章,题目是《两座灼热的高炉》。大家知道除了马尔克斯和他的《百年孤独》,另一个对中国作家影响深远的人是美国作家福克纳,他是美国南方的代表作家,他的代表作《喧哗与骚动》也对中国作家产生了积极的推动作用,让我们认识到已经有这样的作家用这样的方式进行写作。

所以在《两座灼热的高炉》中,我将马尔克斯和福克纳比作两座高炉,而我们是冰块,如果距离远还有可能存在,如果距离近则会被蒸发掉。在这篇文章中我也写入了对中国当代文坛的设想。我想我们要写出有中国风格的文章,就必须到民间文化中寻找,必须向古典文学、中华民族传统文化学习。当然我们绝不排斥西方文学,我们要充分了解西方的文化创作,从中得到启发和借鉴。

在这基础上,我们再去了解中国的传统文化,了解中国古典文学和民间口头文学,加上个人经验中宝贵的资源,最终找到自己的个性,形成中国当代文学整体性的风格。所以我想,经过这几十年的努力,我们已经让中国文学成为世界文学宝库中重要的组成部分。在世界文学的版图上应该有中国作家的一片天地。

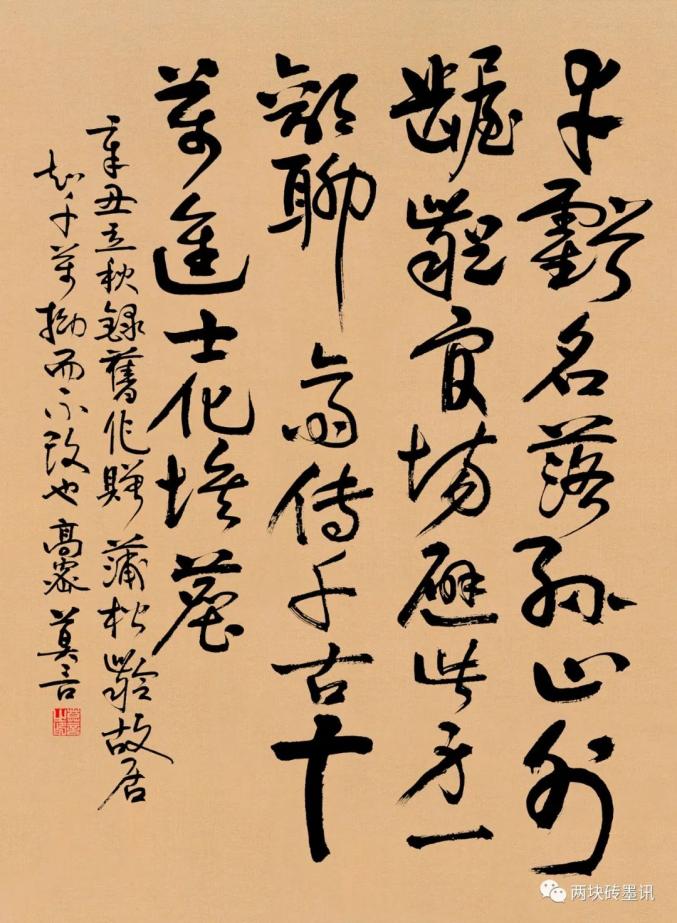

莫言手书新诗:幸亏名落孙山外,龌龊官场避此身。一部聊斋传千古,十万进士化埃尘。

02

应客观评价中国当代文学

当然这种说法会遭到一些人激烈的反对,因为究竟要如何评价中国文学这三十年来的成就,在大陆、在香港、在台湾等等地方,无论是中国的读者还是别国的读者,无论是中国的批评家还是别国的批评家,对这个问题都有不同的看法。有的人把中国当代文学贬得非常低,有人像我一样把它抬得很高。

尽管我是这个创作群体的一分子,我也一同经历了这个时期,我认为我还是以一种比较客观的角度评价中国当代文学的。因为我的评价是建立在广泛的阅读的基础上的,我大量阅读了同行的作品,经历了自己的创作,又加上与西方以及多方面的交流,所以我个人认为我的判断比较客观。

我刚才讲了西方魔幻现实主义文学对我们中国本土作家的影响,但我们又很快知道不能这样一直被影响,“寻根运动”就是这样一种反思的结果。经过大家的共同努力,我想我们中国文学已经整体性地呈现出了一种独特的风貌。这个风貌中有很多方面,有写实作品,有非写实作品,还有写实与非写实结合得比较好的,比如幻觉现实主义文学。

幻觉和魔幻是两个概念。我记得前些年我获奖之初,瑞典学院授奖辞中提到了幻觉与现实结合的问题。当时国内大多数媒体把“幻觉”译成了“魔幻”,后来瑞典学院前院长也强调,给我的授奖辞与“魔幻”不一样,和当年给马尔克斯的授奖辞是有区别的。

我想这个词的用法包含他们对中国当代文学的肯定,因为尽管我的作品和马尔克斯的有相似性,但还是存在独创的意义在里面。我要特别强调一下这种肯定。在当代作家中用这种方式创作的不止我一人,我可以列出一个作家清单来。经过了几十年的探索,经过了近代社会的震荡起伏和不平凡的历史过程,让我们这一批作家用现实的方式写作,我们觉得是完全不能达到心里那种积压的情感强度的。

只有用既有现实的基础、又在某种程度上超越现实的手法,才能淋漓尽致地、畅快地将我们心里积淀的东西挥发出来。超现实的这一部分既是对生活的提升,也是对生活的夸张、歪曲,是更加强烈、更加集中的反映。

03

有中国特色的超现实幻觉

梦幻也好,幻觉也好,其实都深深地扎根在生活的土壤之内。中国的作家写的东西当然是深深扎根在我们的生活之中,这也不是偶然的。我曾经说过,一个作家的写作风格是在他没有成为作家之前就确定的,我之所以这样写作而不是其他那样,是因为我们的生活经历是不同的。

我想我们中国之所以这样写,而不是完全照搬马尔克斯所谓的魔幻现实主义的写作,是因为我们中国近代生活和拉美生活有区别。所以我们的选择看似主动而实则被动,这是我们的生活经验逼迫着我们这样做的。

把幻觉和魔幻这两个概念说清之后,我想这是一种对自己的表扬,说明我不是模仿别人,而是借鉴了别人的经验写作的作家。我也深深赞成瑞典学院所用的“幻觉”一词。我承认在我的作品里,幻觉和梦幻确实出现很多。

譬如说我的成名作《透明的红萝卜》里,就有一个善于白日做梦的黑孩子。他有超过一般孩子的能力,能忍受肉体的和精神的痛苦;他能感受到别人无法感受的外界的事物,耳朵能听到头发落地的声音,眼睛能看到水底的游鱼,更能感受到别人心里对他的爱或者恨。当然他也有一种把自己的情感表现出来的方式,他用眼睛向对方传达自己内心的眷恋。这样一个孩子,确实是一个现实中的孩子,我甚至说他身上有我的影子。

前两天在提到我小说人物原型的时候,我特别地讲到《透明的红萝卜》里黑孩子的原型有一部分是我,因为少年时期我曾经在一个桥梁工地上给一个铁匠做过小工,小说里的黑孩子也是如此,这是一种生活经历的重合。我也记得我小时候因为衣服太少,在气温到零度左右时我还赤裸着上身,不仅是我一个人,还有我的小伙伴。我们为了表现自己的勇敢,经常在天气寒冷的时候跳进水里去游泳,尽管等我们上岸时会浑身发抖,但是还是会装出无所谓的样子。

我们常做超出人类忍受痛苦的极限的事情,比如我们会把烧红的铁棍放在肚皮上,我也会做这种现在看来是很愚蠢的事。尽管当时满足了自己的虚荣心,把别人不敢放的灼热的铁棍放到肚皮上,赢得了小伙伴的惊叹,但回家会受到父母严厉的惩罚。烫伤是要花钱上药的,但当时家里没有钱,所以当时那种傻乎乎的举动是很不负责任的。

我把童年这样的经验写到小说里去,也算是给愚蠢的行为捞了一点本,没有白白挨烫,因为它变成了小说的细节,小说得到了稿费,我得以寄给了家里补贴家用,报答了当年他们买药的恩情。

《透明的红萝卜》《球状闪电》均收录于小说集《透明的红萝卜》

04

成名作《透明的红萝卜》

《透明的红萝卜》是基于梦幻写成的,写的时候是冬天,大概是十二月,我当时是在北京的解放军艺术学院的文学系学习,在凌晨时刻有一个很辉煌的梦境,梦里有一片很大的萝卜地,这种萝卜是北方的大红萝卜,是球形的、鲜红的。我记得在这样一片萝卜地里,太阳高高地升起,萝卜地里有一个丰满的少女,她拿着一根渔叉,上面叉着一个火红的萝卜,对着我走来。醒来以后,我对我同事的同学说,我做了一个很美的梦,我想把它写成小说,当时他嘲讽我是“白日做梦”。

但后来我真的写成了,而且只用了一个星期。我想仅有一个梦境是不可能写成小说的,所以我又加入了童年的经验。美丽的梦境、艰苦的环境、黑色的孩子、超常的感受,就变成了这样一部充满童话色彩的小说。这部我的成名作也包含了我之后小说中基本的因素,“幻觉”在其中表现得淋漓尽致,而且成为了它最鲜明的特色。

我后来写了很多作品,比如《爆炸》这个中篇小说,当时是发表在《人民文学》上的。它征服了当时文坛的很多大将,比如王蒙先生,他是《人民文学》的主编。他很感慨地对他的编辑说:读完了莫言的《爆炸》,我感觉我老了;如果我年轻二十岁完全可以和这个小子拼一拼,不过现在就不行了。他这种说法一方面表明了扶植后辈的胸怀,一方面也显示了他的谦虚。

这部小说之所以征服了王蒙先生,是因为小说中感情的奇特和放大化。征服王蒙先生的可能是一个耳光。在小说中我写到了主人公回乡,当时正好是麦收的季节,他的父亲在打麦场给麦脱粒,因为某种原因扇了他一个耳光。这个耳光我写了一千八百字。王蒙觉得能写一千八百字的一个耳光确实是不容易。后来很多人不服气,说要写一万八千字,但这样已经和这个耳光相去一万八千里。

我的一千八百字都是紧扣这个耳光写的。手怎样扇到脸上,声音怎么传出去,脸上的感觉,父亲手的感觉,跟天上的飞机、树上的小鸟都融合在一起,才能写出这么长。这样一种描写确实不是真实的。谁能感觉到耳光的声音在空气中一波一波地传递?恐怕只有幻觉了。

《爆炸》收录于小说集《爆炸》

这个小说后半部分也反复出现了一批红色的狐狸,它们在主人公面前来回奔跑,全身放出熠熠的光彩,奔跑的动作也像电影里的慢镜头,非常舒缓,非常优雅。后来有一些老一辈的作家来问我:这些狐狸代表了什么呢?我说我也不知道。我就是感觉应该出现这样一批狐狸,给满眼的绿色增加一点光彩,所以就出现了这样一批火红的狐狸。

后来有批评家解释说,这批狐狸象征了一种欲望或者潜意识。我想,你们说得愈复杂,我愈高兴。这样一种写法显然也是超越了现实的,我的故乡里是见不到狐狸的,所以狐狸只是我的一种想象。

在我另外一部小说《球状闪电》中也出现了许多动物,还有闪电。比如会说话的奶牛和滚来滚去的球状闪电,我并没有见过,我爷爷和我讲过,但他也没有亲眼见过,也许科学家会解释说在雷暴雨的天气时有一个发光的球状闪电在地上滚动。

小说中每当闪电出现,就代表着人群中有一个犯下了滔天罪行的罪犯,天公要惩罚他。有时小说中还会有巨大的蛇或者蝙蝠,或者巨大的刺猬或癞蛤蟆,天公要制造球状闪电把这些成了精的东西劈死。这些我都没有见过,但我却把它们写得活灵活现。实际上,我是按照篮球滚动的方式来写这个球状闪电的。这样一种写法很难找到实物参照,所以也算是幻觉。

05

幻觉的美化想象

在我比较有名的一部作品《红高粱》里面也有大量幻觉。像小说里的“我奶奶”,临终时躺在高粱地里,有一大段独白,这样的独白属于幻觉。这样无边无际的、红得像血海一样的高粱地,实际上也不真实。这次山东电视台把《红高粱》改编成了长达六十集的电视连续剧,很多演员都要钻高粱地。我听到演“我爷爷”的演员朱亚文说高粱地太难受了,又热又闷,高粱叶子还会划破他们裸露的上身。但是我在小说中却把高粱地写得美轮美奂,好像人间的仙境,让很多城里的年轻人都想钻到高粱地里去浪漫一把。

当然我年轻的时候经常到高粱地里去喷洒农药,把老叶子劈下来,给高粱除草。尤其是给高粱地喷农药时,简直算人间地狱。农村里都这么说,当你给高粱喷农药之后,走出来站在地头上,你会觉得是人生中最幸福的事情。高粱地里密不通风,所以出来在地头上,尽管是热风你也会觉得非常清凉。这样一种景色在小说里被美化了,这也是一种幻觉。

至于《酒国》这部小说,完全就是建立在一个大的幻觉之上。某地的腐败官员们竟然胆大包天到要吃婴儿,这是一种象征的幻觉,以此表现人性中恶的极致。小说里的侦查员就是要侦查这样一起幻觉中的事件,他所经历的东西也都是半真半假的。在整体的幻觉基础之上,又加入了极为写实的笔法,所以我想小说《酒国》的张力由此而产生。

小说里面那个跑来跑去的小精灵是类似《透明的红萝卜》里面的黑孩子的角色,是真实的,也是虚假的,是有现实的模特为原型的,也是作家虚构的。至于后来《四十一炮》中的那座古庙,那个絮絮叨叨的老和尚和不断讲自己生活经历的罗小通,也是一种梦幻中的人物。这部小说同样是在梦幻的整体氛围中植入了很多严酷的现实。所以这样一种小说,说它超现实也可以,说它密切关注现实也成立。

至于《生死疲劳》,它建立在佛教的六道轮回之上,写人在不断转世,同时也能通过动物的眼睛来观察四十年来中国北方农村的变迁。动物的眼睛所看到的有很多独特的地方,不同动物看到的也不一样,所以我想我在小说中充分考虑到了动物性与人性的区别。但由于它有佛教六道轮回的思想在里面,所以这部小说里的很多情节用现实主义是难以衡量的。

06

曾尝试刻意摆脱幻觉

在我最近的一部小说《蛙》中,我刻意地用现实主义的手法去写,因为我感觉自己几十年来一直在玩幻觉和梦幻的花样,有厌烦之感。所以这次我特意用平白朴素的手法来讲述“我姑姑”——一个妇科医生——的故事。但总感觉这样写不能满足我的心理需求,我写着写着幻觉的手法又出现了。

比如“姑姑”在她临近退休的时候,晚上喝酒回家,看到了路上有成千上万只青蛙拦住了她的道路,要和她算账。这些青蛙有的断了腿,有的甚至坐着轮椅。这些青蛙对她围追堵截,最后追上了,青蛙们用爪子挠她,用嘴咬她,把她的衣服撕得破破烂烂,让她精神几乎不正常。这种手法显然突破了现实主义,显然是一种梦幻。

总而言之,我的小说中大量出现的幻觉性描写来自生活,是生活的一种曲折的、极度的夸张表现,借用这样一种表现来表达内心的强烈感受,和对生活荒诞的、批判性的认识。这样的写法不是我发明,而是有拉美的“爆炸文学”作为源头的,正如之前所讲。

实际上真正的源头也在我们中国的古典文学里面,在我们山东籍的清朝伟大作家蒲松龄写的《聊斋志异》里,写到梦的很多小说都是我的教材。我小时候听了很多故事,当我长大有了阅读小说的能力时,我发现很多儿时的民间故事和“聊斋”中讲的一样。我当时就有这样的疑问,是我爷爷给我讲的故事在先,还是蒲松龄写的《聊斋志异》在先。

《聊斋·席方平》连环画(李成勋、陈光宗 绘)

《生死疲劳》的小说框架就受到了《席方平》的启发

后来我想着两种可能性都有。一种是村里的知识分子读了“聊斋”,把其中的故事变成了老百姓的语言,一代代流传至今;另一种是有人路过了蒲松龄摆在路边的摊子,他们抽蒲松龄的烟,喝蒲松龄的茶,然后讲故事给蒲松龄听。我想这样一种民间文学变成书面文学的过程,依旧是现在很多作家创作的模式。我受“聊斋”的教益远远超过了受拉美的教益。

07

肯定幻觉是对自己的肯定

所以,瑞典学院确定了“幻觉”是对我的肯定,不敢说他们是“慧眼识英才”,但他们确实具有对文学本质的识别能力。还有一个幻觉和现实结合的问题,实际上这是当代作家普遍使用的写作手法。我还要强调这是与作家的生活经验密切相关的。

尽管它有超越生活的地方,但它仍受到生活强大的制约。如果我们的作家想要写出好的文章,就必须与中国当代日新月异的社会生活建立联系,然后加上个人的幻觉想象,从而创作出超越现实、但又贴近现实的新作。

至于历史与当代的结合,这也是当代中国作家创作的主流倾向。我记得在二十世纪八十年代我写完了“红高粱”系列,涌现出了一大批写历史的小说,有的批评家将它们称为“新历史小说”。我们这样一种写法是有它的客观性和必然性的,这不是我们凭空发明的,而是当时思想解放的程度、文学创作的热度再加上每个作家的特质,凑成了这样一种具有共同性的文学思潮。

我们用主观的角度对我们心中的历史进行了新的描述,《红高粱》就是这样一部作品。当我们用当代人的视角写祖先的题材,当代人的思想观念和对历史的看法自然会被融合进去,我们都在写自己心中的历史。我们当时都明白,虽然我们写的是历史,但我们并不是为了描述历史,而是借历史的外壳来讲述在当时的特定环境下人性的表现,所以我们始终都把描写人性在历史中的变迁作为最高追求和目的。

本文收录于莫言演讲集《讲故事的人》

原标题:《莫言:我的魔幻源自中国古典文学》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司