- +1

萨珊和波斯文明,才是丝绸之路的真正经营者

本文聚焦萨珊帝国对周边世界的影响,研究为何甚至在王朝覆灭后,萨珊的文化成就依然拥有如此之久的影响力,且远远越过了伊朗领土的边界。这关系到萨珊人在国际贸易中扮演的角色,以及他们尝试控制联系伊朗、地中海世界、中亚、中国、印度和阿拉伯半岛的陆路和海路贸易的政治意图。

这些陆路和海路贸易网络都属于丝绸之路,这个浪漫的名字是19世纪创造并沿用至今的。然而,对这一连接中国和罗马-拜占庭帝国的名为“丝绸之路”的贸易线路,学界往往会无视或低估波斯诸帝国在东西方间的政治文化交流中所起的重要作用。我们同样不该忘记,这场权力游戏的参与者们最初的目的并非为了使商人能够贩运丝绸——丝绸不过凑巧是东西方往来运输的许多货物中的一种而已,也并非为了让虔诚的修道者能由中国前往印度朝圣,而是为了扩大控制范围,并尽可能快的移动军队。尽管我同意我同事 Khodadad Rezakhani所说的丝绸之路从不存在的观点,但我不想走的如此之远,以至于在学术概念上彻底抹去丝绸之路的称谓,该词已成了跨文化交流的代名词,还吸引着公众对我们艰苦学术研究的兴趣;不管怎么说,清楚的定义我们讨论的对象是至关重要的。

中亚和地中海世界的贸易联系可追溯到公元前3千纪,那时阿富汗斯坦珍贵的天青石和锡青铜就已销往特洛伊。

公元前1千纪中叶,波斯人创建了史上首个世界性帝国,将小亚细亚、美索不达米亚、埃及、利比亚、阿拉比亚和中亚及印度部分地区屈服在他们的王权下。阿契美尼德系统下的行政管理和基础设施为帝国惊人的经济财富铺平了道路,同时促进了各行省间活跃的文化交流。

赏赐作为对忠诚和服务的回馈,在阿契美尼德国王和他的庭臣的互动中起了重要的作用。一个著名的例子是——如希腊文献所描述的那样,在朝堂上穿着的波斯-米底式袍裙的颜色和质量,代表着穿戴者等级的高低。此外,武器、黄金珠宝、以及珍贵的金属制成的器皿被作为皇家礼物,并成为其主人的身份象征。作为回报,国王也接受其臣属的贡奉,不过这属于节庆时期的特殊情况。

随着马其顿国王亚历山大及其继承者—塞琉古、希腊-巴克特里亚和印度-希腊诸国王—希腊语言和文化传播至伊朗世界,直达中亚和印度西北。

在伊朗国土中心的伊朗高原和两河平原,希腊人的塞琉古王朝被来自中亚草原的伊朗游牧民族帕提亚人取代,后者在公元前3世界中叶前进入塞琉古人的地界,并最终在公元前141年占领了位于美索不达米亚的塞琉古首都塞留西亚。在征服了两河之后,帕提亚成了继承塞琉古人东地中海势力的罗马帝国的现实威胁。

尽管帕提亚人和阿尔萨西王朝被希腊文化深深的吸引,他们同时也没有忘记自己的伊朗遗产。在他们持续到3世纪的统治下,伊朗和美索不达米亚的生活特征是兴旺的经济发展,以及伊朗人、希腊人和闪族诸民族间活跃的文化交流。在国际贸易中,一些沙漠中的半独立城市如赫特拉和帕尔米拉占据了最重要的地位。从官方和私人建筑的雄伟风格,以及为彰显贵族等级和地位而制作的雕塑和葬礼纪念碑上,足可见其人民的富足程度。

1937年,法国考古学家在帕提亚帝国的东部边界外发现了1世纪时国际贸易关系的令人激动的证据,在兴都库什山南缘,距喀布尔以北80公里的古代聚居点贝格拉姆。那时该城所在的古老行省帕拉帕米塞德已处于新兴的贵霜王朝的统治之下。其贸易库存的部分财富,被贮存在两间房中,包括一些印度象牙雕刻工艺品(一些是本地生产的),来自埃及和叙利亚的罗马玻璃器具,以及来自中国汉代的漆器。

贝格拉姆提供的证据被在提莉亚特佩的发现所补充,这是一片可追溯到公元2世纪的游牧民族贵族墓葬,位于帕提亚东北边界,即古代巴克特里亚西陲。除了符合游牧主流传统的精美的黄金工艺品之外,从其可见的“语言”中亦反映出希腊化和印度的影响,坟墓里有一面中国镜子,一个印度黄金圆形饰物,一些帕提亚银币,一个帕提亚银德拉克马的复制品,和一个提比略时期的罗马奥里斯。这些物件部分和在贝格拉姆所发现的同源,(向我们)展示了游牧世界和定居民族间美妙的互动场景。

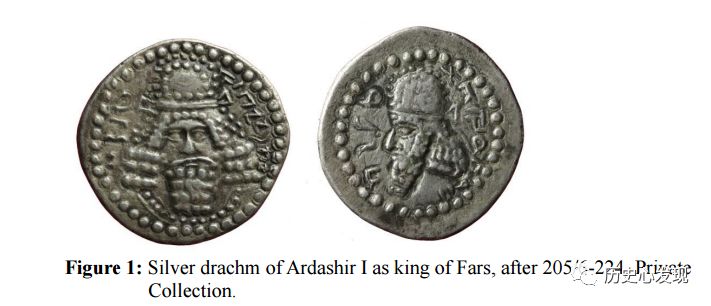

3世纪起,阿萨西斯人开始受到一个本土王朝的挑战,后者是一个统治伊朗西南部法尔斯长达400年的不起眼的君主国。法尔斯是阿契美尼德的龙兴之地,其本地统治者在塞琉古时期就已取得了实际的独立地位,并一直保持到了帕提亚时期。在他们的钱币上,法尔斯诸王将自己表现为琐罗亚斯德教的追随者,就如他们的阿契美尼德祖先一样。迥异于他们的宗主国帕提亚对希腊语的偏爱,法尔斯诸王使用中古波斯语作为官方语言。在某些方面他们认为自己才是波斯传统的真正继承者,并将其宗主国帕提亚人斥为不诚实的背教者,不够资格掌管雅利安人的土地。这次叛乱的领导者是阿尔达希尔,他自称法尔斯大王,并最终杀死了帕提亚的王中王阿尔达班五世,这一变故被认为发生在公元223或224年。

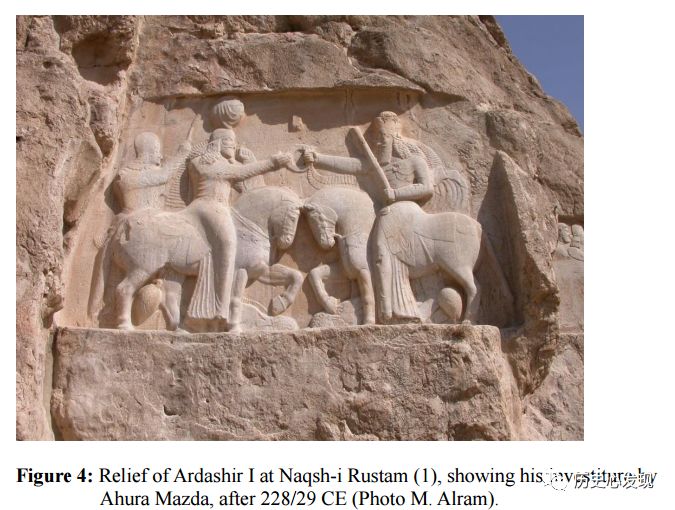

为合法化自己的统治,阿尔达希尔发展了所谓“雅利安人”和“马自达主义”国家的政治-宗教概念,这一概念建基于“发明传统”或者一个能够联系久远过去的神话。这是一个引子,一方面,追溯光荣而又模糊不清的阿契美尼德时代,另一方面,回归琐罗亚斯德教的宗教传统。君主制度和宗教权威,从一开始,就已成为新生的萨珊国家的基石。

国王们具有超人的品质;他们有神圣的起源,并由众神加冕。这在阿尔达希尔为其王权理念而设计的头衔中体现无疑:马自达教徒的主君阿尔达希尔,血统源自众神的雅利安人/伊朗人的万王之王。”

被众神选中而统治伊朗的国王身负的神圣血统开始成为帝国宣传的重要主题。萨珊石刻艺术中最引人注目的范例无疑是阿尔达希尔在波斯波利斯附近的纳克希-鲁斯塔姆的授勋浮雕,这是在其统治的最后10年中完成的。国王被描述为至高之神阿胡拉马自达的化身,后者手持统治权柄的象征—阿尔达希尔的王冠。

阿尔达希尔之子沙普尔一世最为世人所瞩目的是其对罗马人的胜利,他将这些事迹永久记录在五座雄伟的山岩浮雕上。他还将王家称号从原先的“艾兰沙汉沙”扩展为“伊朗和非伊朗人的万王之王”。这个新的称号标志着该王朝在创造一个独特的伊朗身份认知上做出的新的努力。对沙普尔而言,“非伊朗人”一开始就代表着那些他能够从罗马人那里征服的国家。此外,这也许暗示了一种宗教上的含义:区分信仰正确的宗教(如琐罗亚斯德教)和不这么做的人。

5世纪起开始,我们可以观察到皇家意识形态的变化:新的称号如兰姆沙(和平统治之王),凯伊(凯扬王朝的)则取代了沙汉沙,或者从xwārrah abzot(增长的荣耀)一词中显示了和阿吠斯托传说中凯扬王朝诸王不断发展的亲密关系,并将后者作为皇室血脉的祖先。

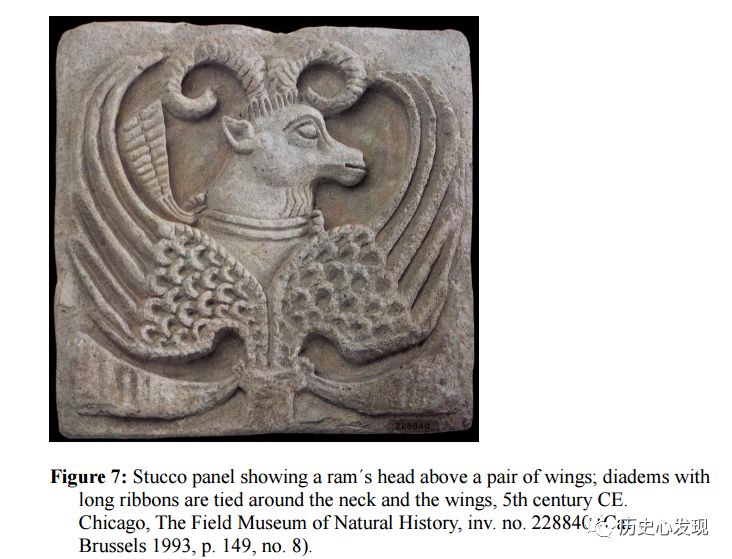

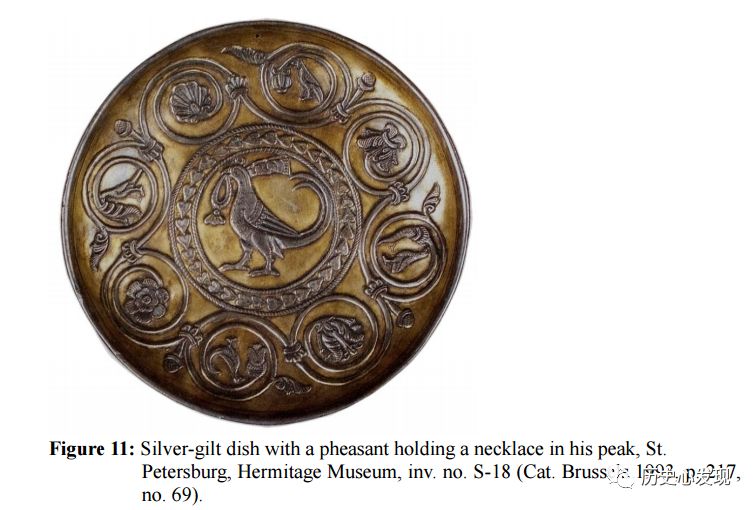

xwārrah 或者说“神圣的光荣”是伊朗皇室意识形态中合法性和神圣权力的一个重要因素。这将国王和任何其他人类区分了开来,并赋予了他统治的权力。从阿契美尼德王朝直到前哈里发时期,xwārrah在可见的艺术形式中被以多种方式表现出来:一对翅膀,一头雄鹰,一只戴着绶带的公羊,国王头部环绕的珍珠圆盘或光环都代表着“神圣的光荣”。

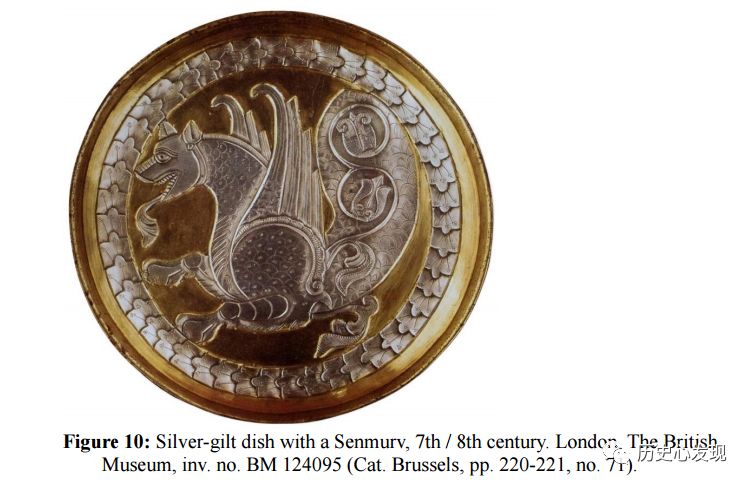

如 Boris Marshak所指出的那样,Senmurv,一种混合而成的生物,也代表着皇家xwārrah和符号化的繁荣昌盛。比如,在塔克-布斯坦出土库思老二世的珍贵长袍,以及银制器皿上的惹人喜爱的图案中,都发现过它的踪迹。一个类似的概念是一头嘴里叼着项链野雉形象。这样的项链属万王之王所佩戴,且属于皇家标志的一部分。

国王的王冠在这样的背景下扮演着特殊的角色,可被视为国王xwārrah的标志。每个萨珊国王头戴自己独特的王冠,包括一个和脖子间绶带连接的头饰,上面有各式各样的神化符号。头顶上的korymbos是一个独特的元素,最初是一束头发,覆盖着一层薄纱。随着时间的流逝—从他们发行的货币中,我们知道了最少31位萨珊君主—其王冠的装饰越来越复杂,使用了许多不同的标记,而他们的个性则日趋减少。

装饰着珍珠和宝石的金银制成的王冠变得越发沉重,让国王们再难穿戴。从库思老一世起,人们在金銮殿中的王座上悬着一根黄金链,其高度正好能支撑国王的头。库思老二世的王冠据说由纯金制成,相当于60个男人的重量。当公元637年阿拉伯人攻克了泰西封后,库思老的王冠被献给哈里发乌麦尔,后者将其悬挂在麦加的克尔白上。据于1170年左右访问君士坦丁堡皇帝曼努埃尔一世科穆宁皇宫的Benjamin de Tudela记载,悬挂王冠的习俗也被拜占庭宫廷仪式所吸收。

库思老二世和他著名的王冠形象在萨珊帝国覆灭后,还出现在了由阿拉伯总督发行的所谓阿拉伯-萨珊银币上。只是库思老的半身胸像旁换上了总督或哈里发的名字,边缘加上了一句阿拉伯文的程式用语bismillah(因主之名)。这仅仅是在伊斯兰历77年,阿拉伯人使用纯粹的伊斯兰图样取代原先的萨珊模型时,在原有的‘Abd al-Malik”铭文基础上稍加改变而成。

然而,150年之后,阿巴斯哈里发穆塔瓦基勒为庆祝其对骑骆驼的苏丹bigah部落的胜利,他在一个银制勋章上恢复了萨珊的传统。

9-10世纪时,伊朗英雄和国王们的史诗故事已然成为了伊斯兰文明中不可分割的一部分,尽管已信仰了伊斯兰教并变得或多或少有点阿拉伯化,许多继承了先前萨珊王权的伊朗本土王朝,仍试图恢复伊朗昔日的光荣,并将自己的血脉和萨珊先人们联系起来。布叶人选择了瓦赫拉姆五世古尔作为王朝的祖先,萨曼人则回溯到了瓦赫拉姆六世科宾。这两位萨珊君主都是波斯史诗中非常受喜爱的人物。

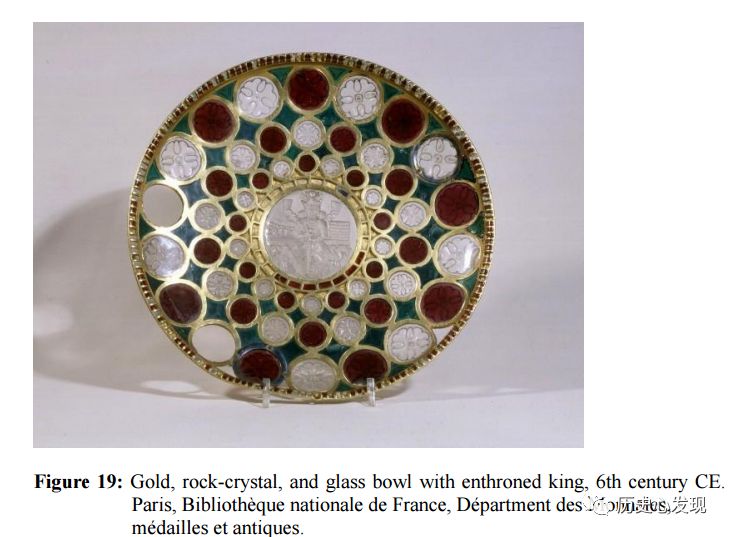

吸引周边世界的,主要是萨珊国王和他的宠臣及贵族们的豪华而奢侈的生活。其中也包括阿拉伯征服者,他们部分吸收并在很多方面重塑了萨珊文化遗产,保证了其在伊斯兰时代的长久流传。

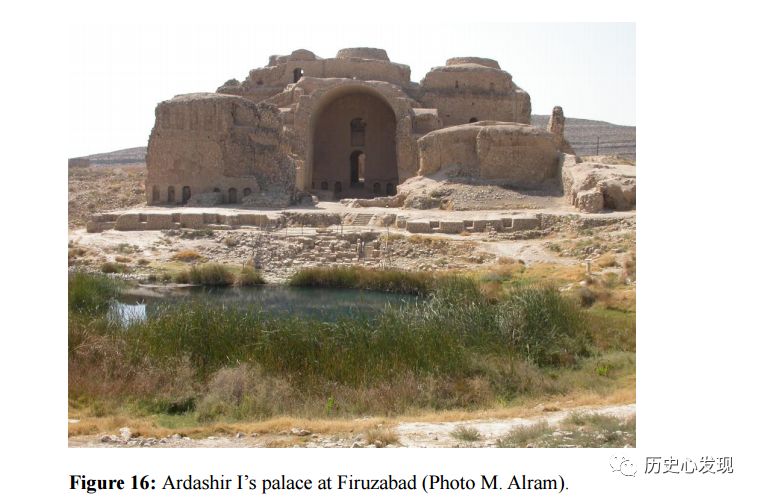

最典型和引人瞩目的萨珊文化遗产包括巨大雄伟的宫殿和庄园,其中装饰着大量的灰泥、马赛克和地毯。巨大的围猎场中集中了几乎所有种类的动物,以满足国王们的狩猎欲。皇家城市和行省贵族工坊同时生产珍贵的银器。另一个传说般的特色是皇家宴会,那里有各式各样的奢华餐具,葡萄酒和其他饮料提供给正享受着音乐和各种娱乐的国王和宠臣们。这些皇家盛宴是国王和其贵族之间社交的重要部分,也展示着帝国的高度繁荣。集光荣的英雄般的狩猎者和宴会主人双重形象于一身的国王成了帝国各地视觉艺术的重要母题,如同波斯史诗一样,在穆斯林时代仍受到广泛的欢迎。

另一个萨珊宫廷艺术中影响深远的著名形像是将加冕的国王描述为宇宙君王。它强调了国王在世界上超人而神圣的身份,并将其表现为至高神阿胡拉马自达创造的宇宙秩序的维护者。国王的个人形象和太阳月亮联系在了一起。Ammianus Marcellinus援引了一份沙普尔二世写给皇帝君士坦丁二世的信件,他记载道,信中沙普尔自称“particeps siderum, frater solis et lunae”(星辰是朕的跟班,日月是朕的兄弟)。这份记录也表明,萨珊君主认为罗马皇帝是他们的兄弟,并将后者与自己并列为两个杰出人物,即太阳和月亮。

对外政策上,萨珊人面临的问题一方面是如何保护和主要对手罗马人的边界,另一方面需要在抵抗中亚游牧民族的入侵。在古典晚期,罗马-拜占庭人也面对着相同的战略难题。两大强国都寻求避免同时在多个前线开战,因此,他们也以此战略为指导对付他们的敌人们。通过战争和外交手段,萨珊人需要优先对付罗马-拜占庭人,以及匈人和西突厥人。在政治游戏的背后是不断变化的同盟关系,而掌控从中国印度出发的和到达中国印度的陆海商道是有利可图的。

当阿尔达希尔一世从其宗主阿尔达班四世手中夺取权力的那刻起,他的战略就是清晰的,即增强萨珊对所有周边地区的影响,并试图扩张帕提亚国家原有的版图。

在西方,阿尔达希尔一世成功的征服了被美索不达米亚的尼西比思,卡莱和赫特拉,也因此在主要对手罗马人面前提高了萨珊人的地位。其子及继承人沙普尔一世在252年征服了亚美尼亚。阿尔达希尔的东部战役让他得以深入中亚,谋夫城则成为了萨珊帝国东北领土的关键战略要地,该城控制着从中亚到伊朗高原和美索不达米亚的十字路口。在征服了al-Bahrain之后,阿尔达希尔最终掌握了连接波斯湾和印度的海路。

如果我们相信公元260左右或者之后,沙普尔一世在Ka’aba-i Zardusht上刻录的铭文,萨珊帝国的领土西起美索不达米亚北部和亚美尼亚,东至白沙瓦,北达喀什噶尔,南至也门。这样,萨珊人使自己成为了近东、伊朗高原、中亚西部和印度洋世界西半部的领导力量。当然,在萨珊400年的历史中,免不了遭受军事和政治上的反击,这导致了在美索不达米亚对罗马-拜占庭人,和在中亚对匈人和西突厥人的领土让步。不管怎样,萨珊人还是成功捍卫了其作为当时世界主要势力的地位。

抛开政治危机,萨珊建基于银德拉克马的货币制度被证明是非常稳定的,这表明存在一个有序的管理体系和精明的经济政策。铸币厂分布在整个帝国,以保证各地的供应。通过陆地和海上贸易路线,萨珊德拉克马到达了中亚、阿拉伯半岛、印度、斯里兰卡和中国。在中亚,萨珊德拉克马是匈人和西突厥人(使用)的许多本土货币的原型。甚至于初来乍到的阿拉伯统治者在设计出自己的货币体系之前,也一直沿用萨珊德拉克马长达半个世纪之久。头戴王冠的萨珊“万王之王”形象和圣火祭坛—琐罗亚斯德教的象征和每个国王登基时点燃的圣火炬—一起成为了广受尊重的标志,并在许多世纪里保持着原样。

萨珊经济主要的基础是农业、手工业和跨地区贸易。对邻国的军事行动也是重要的经济手段,帮助获得更多的资源,包括知识和人力,并被送往伊朗的核心区域。长距离贸易在整个经济中并不很重要,且商人在萨珊的社会体系中属于最低等级。不过,皇室和各地贵族对珍奇异货的需求非常巨大,且不能被本地的货物和产出所满足。因此,萨珊人致力于为商人在陆地和海上的旅行提供保护。此外,进出口货物税也是国王财库中不可或缺的来源。

为确保萨珊在与印度和远东的海洋贸易中的优先地位,同时控制波斯湾两边的海湾就显得尤为重要了。据Ammianus Marcellinus 记载,4世纪时波斯湾沿途的城镇和海港业已十分兴旺。在波斯沿岸,Kharg岛、Bushihr半岛和希拉夫以及更南部的地区是重要的中转枢纽。

另一个为控制海路贸易,而处在萨珊人强力掌控下的地区是信德行省,该行省位于印度河入口,临近 Khatiawar半岛,是印度西部海湾的主要贸易中心。对经印度河从下游犍陀罗地区到印度洋的贸易而言,信德的位置同样十分重要。沙普尔二世在该地区开设了铸币厂,以打造专用的金币,并延续至卑路支时代,这一事实强调了信德地区对萨珊帝国的重要性。铸币厂的地址无考,也许在Daibul港——根据塔巴里的说法——是瓦赫拉姆五世从他印度公主妻子那得到的嫁妆。不过,这些都只是猜测而已。

据说波斯的海上贸易可能是由向印度及更远地区组织传教活动的聂斯托利教会商人主导的,听命于位于法尔斯的Rev Ardashir的大主教。关于6世纪早期的情况,另一个聂斯托利教会的成员Cosmas Indicopleustes提到,波斯的聂斯托利教会在斯里兰卡的塔福罗巴恩有强大的团体,该城是中国、印度、波斯湾、也门及埃塞俄比亚之间货物贸易的主要中转站。

根据普罗科皮乌斯的说法,萨珊人试图切断拜占庭人和亚洲的所有贸易联系,这最终导致了查士丁和查士丁尼皇帝强迫阿克苏姆国王出面干涉。公元524/525年,阿克苏姆占领了也门,试图打破萨珊在印度洋贸易中的统治地位。然而,阿克苏姆人的成果只是暂时的,库思老一世将他们重新赶走,并建立了一个萨珊总督区,控制了红海的入口。

波斯商人是否和中国建立了直接的海上贸易联系现在还不清楚,也不知道中国船只是否到达过波斯湾。书面资料很难解释,同时还缺乏考古证据。萨珊货物通过海路抵达中国是明确的,但不知道是否由波斯商人贩运。在南中国的suikai(广东)发现了一批卑路支的萨珊德拉克马。这批德拉克马可能在6世纪上半叶沉没,和它一起埋葬的有一个银制器皿,其上有索格狄亚那文铭文,提到这批货的主人来自Chach(塔什干)。中国学者认为这可能是意味着索格狄亚那人和波斯商人一起,将货物经海路运输至中国南部的线索。即使如此,波斯湾直达中国的航线直到8世纪或9世纪早期才成熟,主要是为巴格达的阿巴斯宫廷提供丝绸和奢侈品。

如上文所言,沙普尔一世在其的铭文中宣称萨珊征服了中亚直到喀什噶尔的很大一部分地区,这更可能是某种夸张。萨珊在中亚的扩张和一个仍未解决的问题紧密联系着:即萨珊是何时摧毁贵霜帝国的。后者在迦腻色伽一世和其子胡伟色迦统治时国土从巴克特里亚延伸至中印度。贵霜帝国是当时最强大的帝国之一,主导了中亚、伊朗和印度的国际贸易和文化交流。

如我们所看到的的那样,尽管萨珊在巴克特里亚的统治被终结了——只有库思老一世曾于560年左右短暂的重建过萨珊的权威——萨珊文化和生活方式对中亚的影响仍十分强大。位于巴克特里亚北面的索格狄亚那——撒马尔罕地区和两河河谷(阿姆河和锡尔河)地,萨珊的文化被当地的贵族适应和转化。而紧随着西突厥人的一支接着一支的匈人部落在4世纪晚期起开始在索格狄亚那占据统治地位,他们同样被伊朗传统所影响。匈人和突厥人参加到这一充满活力的文化交流中,刺激了伊朗、中亚、印度和中国间的国际贸易,并从中获利良多。

索格狄亚那商人在这些贸易活动中扮演着关键的角色,他们可能是贵霜商人的继承者,在索格狄亚那、印度和中国间的主要路线上发展了一个商人社团网络。一个巴基斯坦-各国考察队在上印度河谷发现的上百条刻在岩间的铭文记录显示,索格狄亚那商人也参与在印度的贸易。索格狄亚那铭文集中在Shatial,印度河下游最远处的地点,其间有不少石刻,看起来是索格狄亚那商人旅行的终点,在那里他们和印度同仁见面并交易货物。6世纪中叶,在突厥宗主的资助下,索格狄亚那商人建立了经北高加索直接和拜占庭人联系的商道。

总之,索格狄亚那人成为了中亚最重要的贸易团体,也是河中地经济和文化发展的重要推动者,阿拉伯统治时则助推了伊斯兰教在当地的传播。

萨珊人似乎将他们和东方的贸易活动集中在印度洋航线上,并试图将索格狄亚那人从他们的领土驱逐出去。虽然如此,我们也不能排除波斯和索格狄亚那商人在某些时间合作以增加商业效率的可能性。

为强化自己在东方的地位,萨珊还派遣外交使团出访中国宫廷,作为回报,中国皇帝也派出一支代表团回访。

最后,在萨珊军队被阿拉伯人摧毁,末代万王之王耶兹戈德格三世被杀之后,公元651年,幸存的皇室成员只能在唐朝宫廷寻求庇护。

无论如何,即使王朝倾覆,新的伊斯兰教传播,萨珊遗产作为伊朗人身份认同中的主要构成而留存至今。

原标题:《萨珊和波斯文明,才是丝绸之路的真正经营者》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司