- +1

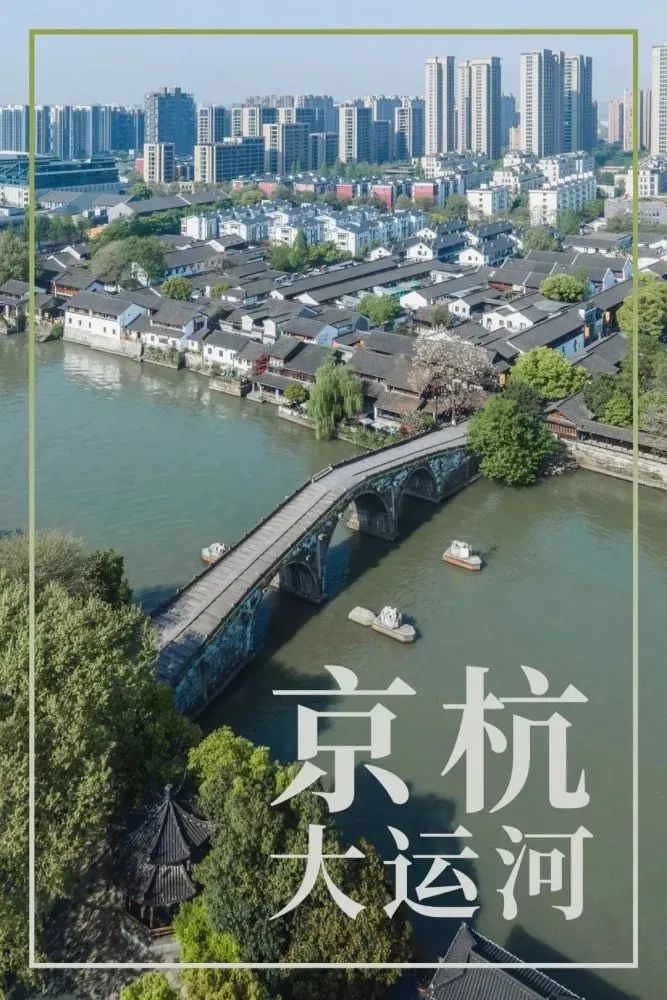

凭栏诗词,渔火奔流,大河冲刷出鲁西平原多元文化活力|文学名家走读运河

运河流过

故乡的平原

文|周蓬桦

眼前这一片清澈的运河之水既是粗犷的,又是灵秀的,它融入了黄河、海河、长江、淮河、钱塘江等众多的水系,连通着不同的地域文化,不同的血脉在水中融会,形成合力。而最终,在百年沧桑巨变中汇入中华民族图腾之海,书写崭新的史册。

运河与湖

而我真正意义上的故乡,是在开阔荒凉的鲁西平原上。在童年的印象中,除了大片的荫柳棵,还有梨园、枣林、麦田、棉花地和干草垛,以及黑咕隆咚的冬夜,平原上空那一轮血一样凄美惨烈的月亮。

故乡的平原视野开阔,太阳出来时几乎没有任何遮挡,春天里风沙弥漫,时常把路边的白杨树刮倒吹弯。奇怪的是,在我家的土房子附近,却是水流漶漫,野草葳蕤。由于水的意象参与,它构成了我童年时代两幅梦境似的画面,一幅是呜呜尖叫的大风,另一幅是镜子般水乡的静谧澄明。

▲ 东昌古城,文旅聊城 / 图

当时,我家住在聊城东昌府西南角的沙河镇上,周围的村庄像缝补在平原上的一枚枚纽扣。夏天,孩子们枕着满耳朵的水声入眠,这样可以把梦做得幽深入味,鼻孔间萦绕着木柴炖肉的香气。醒来出门,是连接成片的水洼池塘:清澈的水汊环绕着镇子,屋檐上湿漉漉的瓦,湿漉漉的炊烟,家家户户的门廊前,放置着一只接水的瓦罐,阳光照耀下的瓦罐闪闪发亮。懵懂时期的孩子们,不知道水是从哪里来的——除了天上的雨水,还有另外的水吗?渐渐地,我们从大人们嘴里获知,平原上除了风沙,还流淌着众多条河,黄河、大运河、马颊河、漳卫河、赵王河、周公河、青年渠、小湄河……而古老的东昌府,位于黄河与大运河的交汇地,它因此获得了“江北水城”的美誉。明清时期,东昌“因水而兴盛”长达四百余年,曾有“舟楫如云、帆樯蔽日”的盛况,是举世公认的“运河古都”——而这些纵横交错的河流,构成了水的源头,生物与植物的源头:鱼虾塘、芦苇荡、荷花荡、菱角坑、蒲草丛……从某种意义上说,河流构成了一个孩子童年的性格基因与大部分欢乐内容。

▲ 明代东昌府与大运河地图

至今记得,上世纪70年代夏季某个燠热难当的夜晚,伙伴们会合于镇子街头,大家耍毕捉迷藏的游戏,为首的孩子王提议:“明天起个大早,我们到聊城看看吧!”——这件事构成了我童年记忆的一个重要的事件:三个穿短裤的孩子,瞒着父母,怀揣对一座城的向往,沿着狭窄的乡村公路欢快前行,公路两边是腥气扑鼻的河道,蛙声、蝉鸣和各种鸟叫声响成一片,蜻蜓在头顶时飞时停。大约徒步十公里后,我们搭上了镇上的马车,与车把式一路说说笑笑。进入东昌城,率先映入眼帘的是烟波浩渺的东昌湖,伙伴站在马车上,用手一指:“快看——鼓楼!”他所说的“鼓楼”,乃闻名遐迩的光岳楼,是我幼年时被乡人口中提及率颇高的地标性建筑。光岳楼始建于明代,围绕它的传说比吊炉烧饼上的芝麻还多,至今是鲁西平原百姓眼里的骄傲。

▲ 光岳楼

《东昌府志》记载:“明清两代,京杭大运河为南北交通大动脉,沿河过往的帝王将相,文人学士多都登临此楼,凭栏咏月,做诗赋词。”——我顺着声音望去,但见一片白茫茫浩荡无涯的水波之上,兀自烘托出一幢黑黝黝、气势恢弘的庞大建筑,头顶霞光点点,有白鹭与孤鸟围绕着它环舞鸣叫,“唧唧唧,喳喳喳”——烟波浩渺之中,鼓楼与脚下的东昌湖形成了绝配景观,毫无违和感。记得在当时,我问过车把式大叔:“这么多水,是从哪里来的呢?”

“大运河。”他操一口浓重的鲁西乡音,这样回答。

三年之后,我们家从沙河镇迁到聊城辖区的茌平县城,而我也已长成一位多愁善感的少年。终于,有一个机会,父亲带我登上光岳楼,让我从高处俯瞰到了大运河的真容——但见这条流淌了2500年的河流像一记明亮的闪电,一道白练自南向北,蜿蜒行进1700余公里,将烙印重重地打在我故乡的大地上。它浩浩汤汤,挟带着外部世界的文明信息,先是把平原板结的土地划开一道缺口,又一个鲤鱼打挺,汇聚成一片大湖的旋涡,唤醒一方水土,让一个地理学及生态学的概念被重新命名改写。

老会馆的折光

初夏的黄昏,我沿着古老的运河缓缓漫步,岸边垂柳依依,黄鹂鸟在枝头啾啁呢喃,一种难以名状的情愫在心头弥漫扩散。抬眼向西,即见那座年代感鲜明的建筑山陕会馆,瓦檐翘起,位置抢眼。这幢被当地人称为“关帝庙”的灰瓦建筑,始建于乾隆八年(公元1743年),颇具雕梁画栋的气质,是当年运河繁盛、漕运经济发达的见证与缩影。

▲ 山陕会馆

由于运河的水上商道不舍昼夜地繁忙穿梭,山西与陕西商贾中的有识之士,几乎不费吹灰之力便达成共识,集资兴建一座“祀关帝,联乡谊”的处所。经过一番筹措设计实施,一处占地面积3311平方米的会馆应运而生。类似的会馆,我曾经在山城重庆参访过,它们用途相似,规模有大小之分,但都无一例外地采用雕刻与绘画艺术,琉璃照壁,堪称精美绝伦、独具匠心,折射了古人的生活品位与生存智慧。在山陕会馆内,儒、佛、道各家皆各归其位,官府规制与民间习俗杂糅多元,求同存异,互为致敬,彰显了彼时的精神格局与古训规则,众多的商业巨子们在此休戚与共,交流合作,互通有无,诚实信守,栖息修整,为人类商业模式中的契约精神提供了坚实范例。

令我稍感讶然的是,山陕会馆一点也不幽闭,甚至有些高调地出现在古老的东昌府地盘,完全是一处敞开的场所,当地乡民可以自由出入,参与各种交流。会馆中设立了古戏台,剧种剧目丰富多样,各地戏台班子乘坐京杭大运河航道,鱼贯而入,上演京剧、黄梅戏、沪剧、吕剧、晋剧、秦腔、豫剧、评剧、山东梆子、苏州评弹以及相声、杂技、山东快书等传统戏曲,接地气的演出,给齐鲁大地注入了多元文化活力,也起到安妥人心的作用。

木船悠悠,运河日夜奔流不息,带来一股股清凉之风。夜晚渔火点点,雨丝打不灭船头的灯笼。那些自远方漂来漂去的船只,带来市场一线的商讯与人文信息资源,还带来了异乡的马匹、家禽、蔬菜、水果、草药、偏方、美食、服饰、皮革、丝绸……以及西北锅盔、吊炉烧饼、肉夹馍、苇席编织、砖窑烧制等各种民间手艺和烹饪技法。自此以后,故乡小贩在街巷的叫卖声中,增添了许多新鲜的内容。

说到我本人与山陕会馆的首度交集,彼时我还是一个少年,那恰恰是运河命运的低谷落寞时期,河水几近枯竭,裸露的河滩上布满被日光晒得发烫的卵石;山陕会馆前门庭冷清,镶满铜钉的正门旁边开了一侧小门,供游人出入。

如今,山陕会馆已然成为鲁西平原一处网红打卡地。我伫立在会馆前,陷入沉思:与古老悠久的大运河相比较,人类个体的生命何其短促,人们甚至活不过一块旧瓦。然而,有许多老建筑却可以留存下来,成为地标,成为灯盏,成为烛照。这是文化与艺术的胜利吧?它的存在即是一种诉说。正是在大运河的物质需求与精神交汇的地气中,从故乡走出了一代代文化艺术精英分子,诸如武训、傅斯年、季羡林、李苦禅、孙大石……以及当代作家余华(祖籍山东高唐)、张海迪、左建明等等。

山陕会馆的复兴,从侧面道出一个事实,在任何朝代,民生都是天下第一要义,验证了“民以食为天”的朴素道理。从始至终,百姓向往美好安宁的生活,让自己活得精致讲究一些,是最健康的权利夙愿。先人们在这条天道运行规则下,实现文化交融碰撞的无缝对接,一些理念放到今天,都带有“前卫”色彩。在那个信息封闭的年代,这些超凡脱俗而又务实的理念,归功于大运河翻滚的波涛和盛开的浪花。

河畔人家

“开船喽。”

船老大一声吆喝,木船顺流而下,一路向北,缓缓抵达临清小城,那里曾经是运河码头集散地和运河钞关地,临清因此获得了一个“小天津”的美称。为了感受真实的运河现状,朋友建议我弃车乘船,用一种虔诚的心情去探寻古运河存留的陈年遗迹。半机械化的木船在马达的轰响中启程,站立船头,顿觉水气扑鼻,清风拂面,运河两岸花树繁茂,野鸭子和苍鹭的翅膀在水中翻飞,或翩翩起舞。船老大说,您来得有点晚了,如果惊蛰前后来,岸边的桃花开得灿烂,才叫一个好看呢。

▲ 京杭大运河聊城东昌府区段,新华社 / 图

我知道,眼前这一片清澈的运河之水既是粗犷的,又是灵秀的,它融入了黄河、海河、长江、淮河、钱塘江等众多的水系,连通着不同的地域文化,不同的血脉在水中融会,形成合力。而最终,在百年沧桑巨变中汇入中华民族图腾之海,书写崭新的史册。

船老大年约六十余岁,他的家就居住在运河边上。他一边开船,一边如数家珍地向我讲述运河。他说,自幼年起,他听着这样的民谣长大:“上有天堂,下有苏杭。过了济宁,就是东昌。到达京城,必经临张。”

民谣中的“临张”,即是临清与张秋镇的缩写称谓,可惜此行时间紧张,我不能到运河流经地阳谷县张秋镇进行实地采访。听说船老大的家毗邻运河,我精神一振,眼前浮现出一幢冒着炊烟的河畔屋舍,门前的狗窝,灶间的柴草,熏黑的烟囱,捕捞的工具和防雨的斗笠挂在墙上。院子里的大榆树,上有喜鹊筑巢,代代繁衍;树下的石桌石椅和马扎,桌子上摆放着一把茶壶、一把芭蕉扇子、一碟花生仁、一筐熟地瓜、一盘煮毛豆、一盘鸭梨,还有一管旱烟袋。这个经典传统的隐逸画面,比较符合鲁西人的生活样貌和审美取向。但想象终究不是事实,要获得一个验证,则需要到现场考察。

▲ 2002年聊城元代漕船发掘现场

下了船,在我的执意要求下,欲到船老大家瞅上一眼。当然,这个要求得到了满足,我们一行人穿越码头,头顶明晃晃的日光,远远地看到一片绿荫,榆树与桑椹杂植其间,竹篱上的紫滕花开得像一幅国画,护院的草狗远远地吠叫。攀上一段石径铺就的腻滑陡路,终于来到了船老大家的小院,一股清气夹杂着木质的霉味侵入鼻孔。没有虚拟中的诗意浪漫,除了屋内稍显潮湿,倒也与想象中的河畔屋舍景致出入不大。总之,呈现在我眼前的是一幢烟火气浓郁的旧院子,丝瓜架,蚕豆秧,铁丝上成串的鲫鱼干,一切都透着日子的淳朴与平实。

就居住风水习俗而言,鲁西人习惯分堂屋和偏房,堂屋坐北朝南,迎着正午的阳光,偏房用作米仓或灶间。在堂屋的八仙桌上,挂着祖辈的画像或旧照,镶在梨木镜框内。船老大指着一幅黑白老照片,说已故的父亲在年轻时曾经做过多年的运河“跑船工”,他负责拉纤,每艘船可以拉一万多吨货物,“当时的公社里,有30多只船。”他抬手擦拭额头的汗水,一边讲述家史,“到了1958年10月份,河道被加宽,河水变少,船容易搁浅。我父亲才不做船工了,回家种地养鸡。我们家祖祖辈辈对运河太有感情,始终舍不得搬迁离开这里。”短短几句话,折射出运河曾经的兴衰荣辱,变化与更迭,还有疼痛与各种怜惜。

船老大说得不错,改革开放以后,他曾经去城里打工谋生,也曾回到运河边上开小商铺,到老街上卖过小吃,炸过煎饼果子,糖糕和油条,但最终,选择回大运河开观光船,做了新一代船老大。“我已经干了十来年,打算不换活路了,要一直干到老。我喜欢闻河水的味道。”他乐呵呵地说,口吻很是轻松通达。其实,属猴子的船老大,今年已经67岁了。

水城的浆声

太阳每天从平原上升起,照耀着古老的黄河故道,古城脚下的湖水闪闪发亮,窗外浆声欵乃,夹杂着船工的喊号声。我在朋友位于古城区的新居住了一夜,醒来已是万道霞光。

史书记载,黄河水患曾经多次让东昌受害,每一次改道都留下大量的泥沙,这是春天刮风的根源。可怕的“河决”是当地老辈人的叫法,正所谓“三年一决口,百年一改道。”最严重的一次,发生在公元955年,直接造成了黄河的第6次改道。如果没有运河水的梳理润泽,眼前一望无际的万顷良田,恐怕将是一片盐碱滩,不长树木,只生芨草。

▲ 聊城中国运河文化博物馆

京杭大运河由对鲁西平原土壤质地的改变,进而是文化层面的优化吸收与潜移默化。在东昌古城短暂逗留的时光里,大片的园林、青竹与橘树,巷子里被游人的鞋子磨得发亮的石板路,时时让我产生一种错觉,以为自己置身于风景灵秀的江南水乡,巷子上空,氤氲着茴香豆和酿黄酒的醉人气息。运河改变了平原人的口味,让这里的饮食文化十分考究发达,这些珍馐美食的来历,几乎都与漕运繁盛时期的生活质地有关,诸如临清“八大碗”,运河什锦香面,鬼子鸡、布袋鸡、托板豆腐、武大郎烧饼、沙镇呱哒、临清焖饼、莘县蒸碗、古城鸳鸯饼、高唐老豆腐、牛肉糁汤、东昌胡辣汤、氽羊肉丸子……名目繁多如满天星子。若是某位异乡人来到东昌府,住上十天半月,一路吃下去,断然不会重样。而我至今怀念小时候的几种吃食,印象最深的是每年夏天,母亲会到镇上的肉铺割一条肉,做一锅冬瓜炖肉汤。美其名曰“炖肉”改善生活,其实多是瓜菜,肉被切成细丝,打捞半天才能捞出一粒肉丁,急忙放到口中,让它与一汪口水慢慢相融交汇,香气满满,幸福满满。

幼年时代,母亲还曾做过一道美食,唤作“菜蟒”,味道难忘。无奈走南闯北数年,却从不曾在他乡见人烹制过,当然也就无从品尝。但在昨天晚上,在我不明就理的情形下,餐桌上出现了久违四十余年的“菜蟒”,而且纯属一种天意巧合,令舌尖毫无准备。望着它,我举箸半空,发起呆来,内心翻江倒海地勾起许多往事。故乡的朋友们有说有笑,却没有一个人会猜到我与一种饮食之间存在的渊源和精神情结——这和一个人在内心深处与一株树,甚或一条河流的情结纠缠惊人相似。

本文作者

周蓬桦,作家、散文家。山东省作协散文创作委员会常务副主任,山东省散文学会副会长。出版散文集《风吹树响》《浆果的语言》《沿着河流还乡》等,长篇小说《野草莓》、《远去的孔明灯》及中短篇小说集《遥远》等,获得冰心散文奖、中华铁人文学奖、泰山文学奖、丰子恺散文奖等。

原标题:《凭栏诗词,渔火奔流,大河冲刷出鲁西平原多元文化活力|文学名家走读运河》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司