- +1

钱乘旦:破除西方中心论,构建中国自己的世界史理论体系

“相对于中国的中国史学科来说,中国的世界史学科是一个新学科,历史非常短,底子非常薄,可以说中国的世界史,无论是它的写作还是知识的传播,都是舶来品,是从外国引进的,在知识体系方面基本上采用了别人的东西。这样的情况跟中国的世界史学科自身的状态是密不可分的,这点我们必须要承认。”(中华读书报记者陈菁霞)

在前不久北京大学出版社举行的《新世界史纲要》新书发布会上,该书主编钱乘旦教授开宗明义,指出我国世界史学科由于历史原因,存在的不足之处:在中国,世界史学科成为一门学科非常晚,在上世纪50年代新中国建立以后,世界史学科才正式成为一个学科,到现在还不到一百年时间,因此受到国外史学体系的影响比较大,其中主要有两个来源,一个是西方的来源,特别是英国、美国的来源;另一个是前苏联。

钱乘旦指出,这两个来源对于中国世界史学科的发展都起过一定作用,但都有缺陷和问题。从英美这个来源去看,主要的问题是西方中心论,影响也比较广泛。新中国成立后,苏联史学对中国整个史学界都产生很大影响,但它存在绝对化、教条化的问题,比如说把阶级斗争绝对化,把历史上的所有现象都说成是阶级斗争。苏联体系还存在否定文明多样性的问题,否定了历史的多样发展。

在这种情况下,构建我们自己的知识体系和学科体系就成为中国几代世界史学人长期以来的共同夙愿。钱乘旦仍记得,30多年前有一天,已故的前辈齐世荣先生和他聊天,谈起中国世界史学科要摆脱西方中心论的影响很难,构建自己的学科体系、学术体系不是一件容易的事。“当时齐先生说:‘我们这代人大概是做不了这件事了。’那句话我一直记在心里,给我很深印象。现在30年过去了,到了我们这代人,我们应不应该做这件事? 我觉得应该做,需要做,因为我们又有了30多年的积累,世界史同仁又经过30年的努力,现在的条件比那个时候好多了。”而这些,也正是《新世界史纲要》从编写到出版的一个大的时代背景。

日前,借《新世界史纲要》新书出版之际,本报采访了钱乘旦教授,听他回顾中国世界史学科的历史、现状,前辈学者筚路蓝缕的探索以及由其担任主编的《新世界史纲要》一书的创新及其对当下的意义等。以下为钱乘旦自述。

01

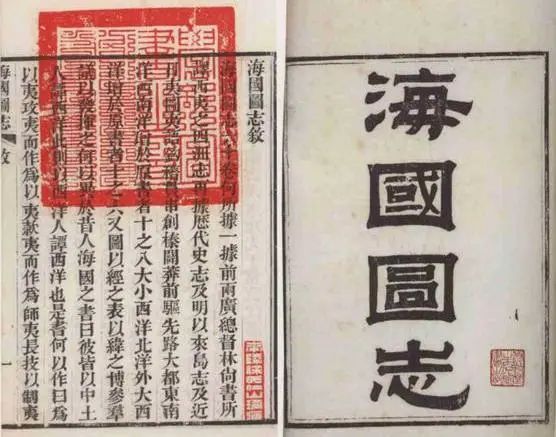

中国世界史学科的两大理论来源

中国有深远的历史学渊源,有非常好的修史传统。如果从孔子算起,到现在已有2500多年,历史非常悠久。但中国史学缺少“世界”,比如说在《史记》《资治通鉴》这些书里,虽然对域外有一些记载,但严格说来不是研究,而是一些道听途说。因此,中国的历史学尽管有很悠久的历史,但是它缺了世界史。这跟中国的历史特征有关系,中国人持“天下观”,“世界”的概念出现得很晚,直到19世纪中叶以后,西方列强入侵,中国人的世界意识才出现。那么有了世界意识以后就需要去了解世界,即所谓的“睁眼看世界”(魏源语)。19世纪中叶,魏源、林则徐这批人对国外开始有一些介绍。这个过程延续了半个世纪左右,到19世纪下半叶基本上都集中在介绍英国史、法国史、美国史这些大国历史上。最早介绍“万国史”的是一批传教士,比如李提摩太。李提摩太是一位著名的传教士,也是山西大学的创始人,在中国近代史上有一定地位。传教士的介绍内容非常简单,只是一个大体的脉络,西方历史当时叫西洋史,也有专门介绍某个国家的,这就是最早出现的“世界史”。

中国最早了解的外国历史,主要是几个大国的历史,如英国、法国、美国、日本、德国,后来又有俄国,差不多就是这六个国家。这六个国家都是当时的列强,对中国造成侵略性后果,所以大家比较关注这几个国家。后来清政府开始向外派留学生,民国建立后继续向外派留学生,大部分留学生都是学理工的,也有少数人学医学、历史学、社会学等。

到了20世纪二三十年代,开始有一批留学生系统地学习外国历史,这批人中有我的导师蒋孟引,以及雷海宗、周一良、齐思和等。一般人只知道周一良做中国古代史,其实他在日本学的是东洋史,这样的例子很多,他们留学时学的是外国史,回来以后做的却是中国史,必须去写中国史论文。

蒋孟引(左上)、雷海宗(右上)

周一良(左下)、齐思和(右下)

为什么出现这种现象?原因是当时中国不承认有“世界史”这个学科,不做中国史就评不上职称,这是非常现实的问题。他们的国学功底也非常好,所以做中国史也做得非常好,这样就成了中西贯通。他们在学界用以立身的是中国史学问,但同时又是中国世界史学科的奠基者和开拓者。这种情况延续到四五十年代,西方史学体系占主导地位。1949年以后情况发生变化,新中国全面学习苏联,一边倒,历史学也把苏联历史学的思想和理念全盘接受下来,引进苏联体系。

因此,中国的世界史就有了两个不同的来源,一个是刚才说的最早留学欧美或日本的那批人带回来的西方史学传统,一个是新中国成立后引入的苏联体系。这两个体系是中国世界史学科的最早来源。

02

前辈学者的努力和遗憾

引进苏联体系带来两方面的后果,一是全盘苏化。当时中国世界史主要的参考书是苏联科学院编写的10卷本《世界通史》(后来又增加到13卷)。这套教材对我们影响最大的是两点,一是五种社会形态,一是阶级斗争理论。这两条我们全盘接受了,当时苏联派专家到中国来讲授世界史,还设立了独立的世界史学科,这对中国世界史学科的发展来说当然是决定性的。当时使用的教材是北大周一良教授和武汉大学吴于廑教授主编的世界史(即“周吴本”),这套教材基本沿用苏联教科书的观点和体系,也加入了一些中国学者的研究。“文革”结束后吴于廑和齐世荣两位教授主编了一套新教材,即“吴齐本”。“吴齐本”对苏联的世界史学科框架有所反思,对不少问题进行修正,比如历史分期问题。我们这一代人上学时用的基本是周吴本和吴齐本这两套教材。

改革开放以后,西方史学体系,包括写作方法、结构等对中国史学界的冲击特别大,西方史学思想再次成主导之势。虽然这些西方史学著作不一定是教科书,但却导致教材编写工作出现混乱。90年代齐世荣先生受教育部委托,接手初中历史统编教材的编写工作。这套教材共6册(4册中国史,2册世界史),我当时也参加了这项工作,参与审定教材。这样,构建中国的世界史知识体系的问题也就提上了日程。

关于构建中国世界史知识体系的问题,吴于廑教授早在编写“周吴本”时已经在思考了。但是在那套教材里面,他的想法还不成熟,而且客观条件也不允许。“文革”结束以后,学术氛围开始变化,他接着以前的思考接连发表了好几篇文章讨论这个问题。他的思考集中体现在他撰写的《大百科全书》中“世界历史”词条中,这篇文章后来也成为“吴齐本”的序言。中国世界史领域的学者几乎都读过这篇“序言”,有的甚至读过很多遍。吴先生的基本思想是:人类历史除了从低级向高级发展外,也是从分散到整体的过程,他的几篇文章都在表达这个思想。吴先生在80岁时离世,如果吴先生能够活得更长,他一定能做更多的工作。

03

我们的努力和愿景

这以后,虽然世界史学界大多都接受吴先生的看法,但因为把想法写成一个体系的难度太大,所以后来就无人接着再往下做。这次我们受委托探讨世界史新的知识体系,既要克服西方体系的弊端,又要克服苏联体系的问题,这项工作确实太难了。《新世界史纲要》虽然只有十万字的篇幅,但编写团队在三年里七易其稿,经反复斟酌和修改,最后才形成这本书。

苏联教科书强调人类社会从低级到高级发展的过程,但把它绝对化了,认为全世界所有地区、所有国家都经历同样的过程,这不符合历史的事实。人类社会确实有从低级向高级发展的趋势,但具体到每一个地区或国家,情况就千差万别。所以我们在《新世界史纲要》里就要说清楚,指出文明的多样性。苏联教科书的另一个问题是它没有意识到人类历史也是从点到面、从面到片最后形成“世界历史”的过程,在苏联体系里只有纵向发展,没有横向发展。另一方面,西方体系既不承认纵向发展,也不承认横向发展。

兰克学派出现后,西方体系基本形成,它是以一个一个民族国家作为单元,作为中心来写的,兰克是普鲁士人,他就把普鲁士作为人类历史的中心,把它说成是历史的终点。西方体系认为文明是从东方开始的,但西方文明是历史的顶峰。这个体系是从黑格尔《历史哲学》那里来的,兰克继承过来把它变成民族国家的历史。兰克史学写民族国家如何从最原初的状态,发展到后来。民族国家的历史成为西方史学的标准历史,西方大国的历史则被写成是整个世界的历史。

利奥波德·冯·兰克

19世纪德国著名历史学家,用科学态度和科学方法研究历史的兰克学派的创始人,近代客观历史学派之父

20世纪60年代,西方史学界开始出现“全球史观”,全球史观试图打破兰克体系,强调国家和国家、地区和地区、民族和民族之间的交往和相互影响,试图写一个完整的世界历史。但无论是兰克史学,还是后来的全球史观,都不存在纵向发展和横向发展的论述,更不会说这两个发展是交叉并进、构成完整世界历史的。

在《新世界史纲要》中,我们遵循马克思关于“世界历史形成”的理论,尝试建立一个新的框架。在这个框架中,要把历史的纵向发展和横向发展用历史的事实勾画出来,写一个立体的历史发展过程。这就是本书写作中最大的难点,确实非常难,因为人们习惯于苏联体系或西方体系了。长期以来,马克思关于“世界历史形成”的理论被忽视了,不仅西方历史学界不接受它,连自称马克思主义史学的苏联历史学界也忽视了它,甚至忘记了它。

马克思认为,随着人类的交往越来越频繁,各地区分散的状态逐步消失,地域限制被打破,带来生产力的不断发展,最终全世界成为一个共同体,世界历史才形成。这个理论就是我们撰写《新世界史纲要》的指导思想,我们希望以这个理论为基础,构建中国自己的世界史知识体系。

原标题:《钱乘旦:破除西方中心论,构建中国自己的世界史理论体系》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司