- +1

记录与纪念:我与锦江油泵油嘴厂的三线情缘

都蕾

首先感谢上海大学历史系徐有威教授提供机会,让我能够对过往针对四川锦江油泵油嘴厂的三线建设研究做简单的梳理与回顾。对于三线建设,对于锦江油泵油嘴厂,我有太多的话要讲。我从未想过那些童年时代就已结下的隐秘联系会在多年之后对我产生如此之深的影响,也从未想过三线会给我带来如此之大的归属感、让我在某个脆弱的时刻与三线人达成情感上的同频,更未想过那些破碎的记忆碎片、那些尘封的生活历程,会在我的笔下生动起来。当我落笔写下与三线相关的文字,既有对于祖辈和父辈曾经历的青春岁月的记录,也有记录之下对三线人本身深深的怀念。

一、进入三线建设:偶然中的必然

我出生在上海杨浦区,家住军工路旁。轰鸣的火车、来回的集卡、凹凸不平的路面、飞扬的尘沙,这是我童年关于工厂、对于单位制最直观的印象。奶奶的子女很多,基本都是工人出身,足迹遍布上海第五钢铁厂、上海柴油机厂等工厂。但记忆中,大姑妈总是不一样的。

比起父亲朝九晚五的工作,大姑妈总是格外辛苦,我曾无数次听见她和奶奶说要早上四点出门才能赶上早班,夜晚十一点多才能回家。幼儿园我因病在长海医院住院时,大姑妈也在马路对面的东方肝胆医院开刀。我在医院住了整整半年,而她在手术后一个星期就出院继续工作。她似乎在四川待过很长一段时间,会一口流利的成都话,多年之后我的重庆室友都惊叹“这样地道的四川话,我都不会讲”。在我学会使用互联网后,大姑妈便总让我帮忙打开“陆仲晖吧”和“锦江厂人吧”,帮她浏览帖子、查阅信息。我从此有了对锦江油泵油嘴厂有了一个模糊的印象,它是大姑妈工作了几十年的地方,它在四川成都。

1980年代位于四川彭县丹景山的锦江油泵油嘴厂(图源:锦江油泵油嘴厂退管站)

这便是三线建设在我年少时期留下的痕迹,这些细碎的、模糊的记忆在很长时间都被我所忽略。我并不清楚“三线”的概念是什么,我甚至一度将它完全等同于知青的“上山下乡”,我也不知道它对我意味着什么。

真正认识三线建设,从而产生对三线建设的兴趣,大约是在2021年。2021年4月,我以疫情之下基层公务员的心理契约研究为选题,成功拿下了国创项目的立项,有关保研升学的压力骤降。伴随奖项而来的不是轻松,而是迷茫与恐惧。基于心理契约模型的定量研究的确有趣,跑出理想的数据模型也的确有成就感,但我却时刻感受到内心的质问:你真的喜欢这个选题吗?你真的能够将它作为你未来几年甚至十几年的研究兴趣,并且一直怀着热情去研究吗?答案显然是否定的。

颇具偶然性的是,我那学期所选的党史课程因人数不足而未成功开课,我阴差阳错地选了当时还在华东师范大学政治学系的刘亚娟老师所开设的《新中国历史镜像》作为选修课。在第一堂课的开始,刘老师对“新中国史”做了简单的历史脉络梳理,并鼓励我们从自身经历出发,寻找研究兴趣。童年有关大姑妈的记忆突然闪过脑海:她为什么会在很长一段时间远离家乡,到四川的工厂工作?爷爷曾是上海柴油机厂的职工,他又为什么会去锦江油泵油嘴厂工作?上海柴油机厂和锦江油泵油嘴厂有着怎样的联系?

课后,我壮着胆子,将我的困惑告诉了刘老师。刘老师告诉我,这些现象都与中国工业史上的一场重大战略事件——三线建设有关。和刘老师聊完,我独自一人走在回寝室的路上,我突然回想起奶奶在世时提及四川生活时的泪水,回想起爸爸、小姑妈因爷爷奶奶不在上海而长期住在二伯家的往事,回想起在四川长大所以格外爱吃辣的哥哥。如果说童年的模糊记忆在我和三线建设之间牵了一条隐形的线,那么在这一刻这条线终于有了清晰的实体。我迫切地想要知道他们曾经怎样生活,我迫切地想要将他们的经历记录下来。

锦江油泵油嘴厂区域卫星图(图源:锦江油泵油嘴厂退管站)

虽然自幼生活环境的耳濡目染让我对三线建设有大概的认知,但真的进入三线建设研究领域,我的知识面仍是狭窄的。因此,从2021年4月到7月,我开始大量搜寻与锦江油泵油嘴厂、与三线建设相关的资料。我意外地发现锦江油泵油嘴厂留存了非常丰富的历史资料:有三卷几十万字的回忆录《锦江岁月》,有集合了大量历史照片的《锦江情韵》,更有无数与我住在同一小区、愿意接受我访谈、曾经在锦江油泵油嘴厂工作的老职工。同时,前辈们积累的大量研究与编撰的资料集也给予了我很大帮助。徐有威老师与陈东林老师主编的8卷本《小三线建设研究论丛》、陈夕老师主编的《中国共产党与三线建设》以及张勇老师的《多维视野中的三线建设亲历者》让我对三线建设的历史背景、发展过程以及研究现状有了粗浅的认识,这些书籍中涉及的文件资料、厂志内容对我这个中国史的初学者来说更是宝库一样的存在。

虽然前期的资料搜集让我对三线建设的概况与研究现状有了大致的认识,但直到2021年8月,我仍没有明晰我的问题意识。一方面,锦江油泵油嘴厂作为三线建设史上一个被大量关注的个案,已有大量的问题被发掘并研究,如张勇老师对锦江油泵油嘴厂建厂初期厂址变迁与博弈的研究、陈超老师对工厂内部社会结构的研究。如何在大量前人研究的基础上找到新问题,是我面临的难题。另一方面,虽然我能与大量锦江油泵油嘴厂的老职工建立联系并对他们进行口述访谈,但我并不知道该如何从这些亲历者对这段历史的回忆中提炼具有共性的议题。有时因为我与他们过于熟悉,我很容易在访谈中提出一些具有引导性的问题,而无法触及历史的本质。我也曾试图将三线建设企业放在政治学理论的角度思考,希望从过往学习的《当代中国政治制度》、《当代中国政府与政治》等多门中国政治相关的课程中汲取视角,但我发现我所掌握的知识太少了。我陷入了深深的焦虑。

二、蹒跚起步:建立问题意识

直到2021年8月底的某一天,在刘亚娟老师的牵线介绍下,我顺利和上海大学历史系徐有威老师取得联系。我时常觉得这是我与三线建设的缘分:曾经的锦江油泵油嘴厂因为搬迁问题苦恼了很久,最终是在调研员刘今复的帮助下,与新都县政府达成了联营协议,终于开启了分厂的建设;而多年之后,我也是在刘老师的帮助下得到了徐老师的指导。徐有威老师当天与我电话畅谈许久,为我详细地说明了三线建设的研究现状,并鼓励我先根据当前的资料写一个简单的研究综述,再基于综述制定田野调查的计划。徐老师还在电话结束后发送了多本三线建设的英文著作给我,其中柯尚哲老师、陈超老师以及李菊老师的著作,对我问题意识的提炼提供了很大的帮助。在徐老师的帮助下,我也得以初步接触到倪同正老师。当这位在我记忆中活跃在每个“锦江厂人吧”帖子下的热心人通过了我的好友申请,我突然对“起步”有了实感的认识。跨越几十年的时间、跨越上海与四川的空间距离,我真正地与锦江油泵油嘴厂、与三线建设建立起了联结。

在诸多著作中,给我启发最大的莫过于陈超老师对锦江油泵油嘴厂的个案研究《容忍:一个中国三线企业的群体治理》(Toleration: Group Governance in a Chinese Third Line Enterprise)。陈超老师指出,在锦江油泵油嘴厂工人的日常交往中,由于与外界环境的高度隔离,工人们的身份“标签”不断固化,最终形成了趋向于“标签化的族群”的社会结构。这种结构中,工人们被分为支内职工、返城知青与复员军人三个“标签化族群”。一个族群的工人们往往不愿意同另一个族群的同事建立亲属关系或亲密朋友关系。陈超老师虽然也提到锦江油泵油嘴厂中的确存在跨越不同族群界限的“强关系”,但这种情况具有偶然性,不足以改变总体上不同族群的孤立。在阅读这本著作的过程中,我不由得想起身边不少锦江油泵油嘴厂老工人的状况:他们基本都是支内职工的子女,并且曾在锦江油泵油嘴厂技校就读,但婚姻状况并不符合陈老师的结论,甚至跨越不同族群界限的婚姻关系在他们中发生的比率格外地高。于是,我产生了最初的问题意识:在三个“标签化族群”之间,是否存在未被发现的、具备普遍性的跨族群交往?这种交往与技校生的社会身份又有多大关联?

锦江油泵油嘴厂远景图(由倪同正老师摄于2007年11月2日)

我将大致的问题意识告诉了倪同正老师,倪老师给予我热情的回应,并邀请我在国庆假期的末尾到他家中详谈。在这次访谈过程中,倪老师向我详细介绍了锦江油泵油嘴厂技校的制度结构,并着重讲述了他在技校实习车间工作的经历,让我对于问题有了更深入的认识。甚至倪老师在得知我缺少锦江油泵油嘴厂部分原始资料后,还将手中仅余的一本《锦江情韵》转赠给我。

在倪老师的帮助下,我的问题意识逐渐清晰。锦江油泵油嘴厂的技校生虽未构成一个独特的“族群”,但因为技校学生的构成非常复杂,包含知青、厂内职工子弟、附近村庄的村民、兄弟厂的工人等多个群体,他们在学习生活中建立了紧密联系。于是,技校生的社会身份便拥有了双重性:一方面,由于从背景来源复杂且不加区分的锦江油泵油嘴厂技校毕业,他们与技校同学建立了密切的关系网络,形成了“技校生”的身份认知;另一方面,他们在进入技校前就与锦江油泵油嘴厂的职工存在社会关系,如父母是该厂职工,因此当他们进入工厂,不可避免地成为了返城知青、复员军人、支内职工这三个“标签化族群”中的一员。这两种不同的社会身份间可能存在着某种张力,最终使得技校生产生了较为独特的社交关系网络。

在明晰问题意识的过程中,华东师范大学政治学系的多位老师为我提供了相当多的帮助。刘亚娟老师建议我以此题申请双创项目作为经费保障,并建议我从布迪厄的场域理论中汲取思考的灵感;田锡全老师建议我进一步了解陈超老师原著中所提及的“族群”观念,以免概念运用不当;郑维伟老师提议我从生命历程理论的角度思考,将工厂、技校的宏观发展与技校生的个人命运联系起来。还有张振华老师、杨建党老师都给予了我很多建议,让我受益匪浅。

最终,在2021年11月,我基本确定将锦江油泵油嘴厂技校生的身份认同作为研究主题,并拟定《融入与排斥:三线企业技校学生的身份认同研究——以成都锦江油泵油嘴厂为例》为最初的标题,希望以此个案为切入口,与吉登斯的结构理论以及塔吉尔的身份认同理论进行对话。

三、进入田野:问题的转变

2021年12月,在倪同正老师的介绍帮助下,我正式开启了田野调查。最初的田野调查地点主要在上海,访谈对象基本都是曾经在锦江油泵油嘴厂技校中担任重要职位的工人。在进行访谈的过程中,我很快发现最初的研究计划实行存在诸多困难,并且问题直指我所使用的身份认同概念:身份认同该如何界定和测量?我该如何从访谈中提取与身份认同相关的信息?一旦进行提炼,是不是会导致个体的实际感受被模糊化?庆幸的是,与多位技校老领导的访谈给了我新的方向。

2021年12月26日于上海饶启良老师家中进行访谈

(从左至右:解默涵、都蕾、饶启良)

其中,给我启发最大的莫过于和锦江油泵油嘴厂技校第一任校长吕培堂爷爷的交流。我们从上午一直聊到晚饭时间,在吕爷爷家用完晚饭后,我们又继续访谈,直至晚上10点才结束。在接近8个小时的访谈中,吕培堂爷爷如数家珍般地讲述他在技校工作的经历。从建校初期的招生轶事、购置教材教具的艰难过程,到实习工厂建立后的多次零件技术工艺的突破,再到学生操作比赛与实习工厂零件订单的“两开花”,他都不厌其烦地娓娓道来。

2021年12月29日于上海吕培堂爷爷家中进行访谈

(从左至右:都蕾、吕培堂)

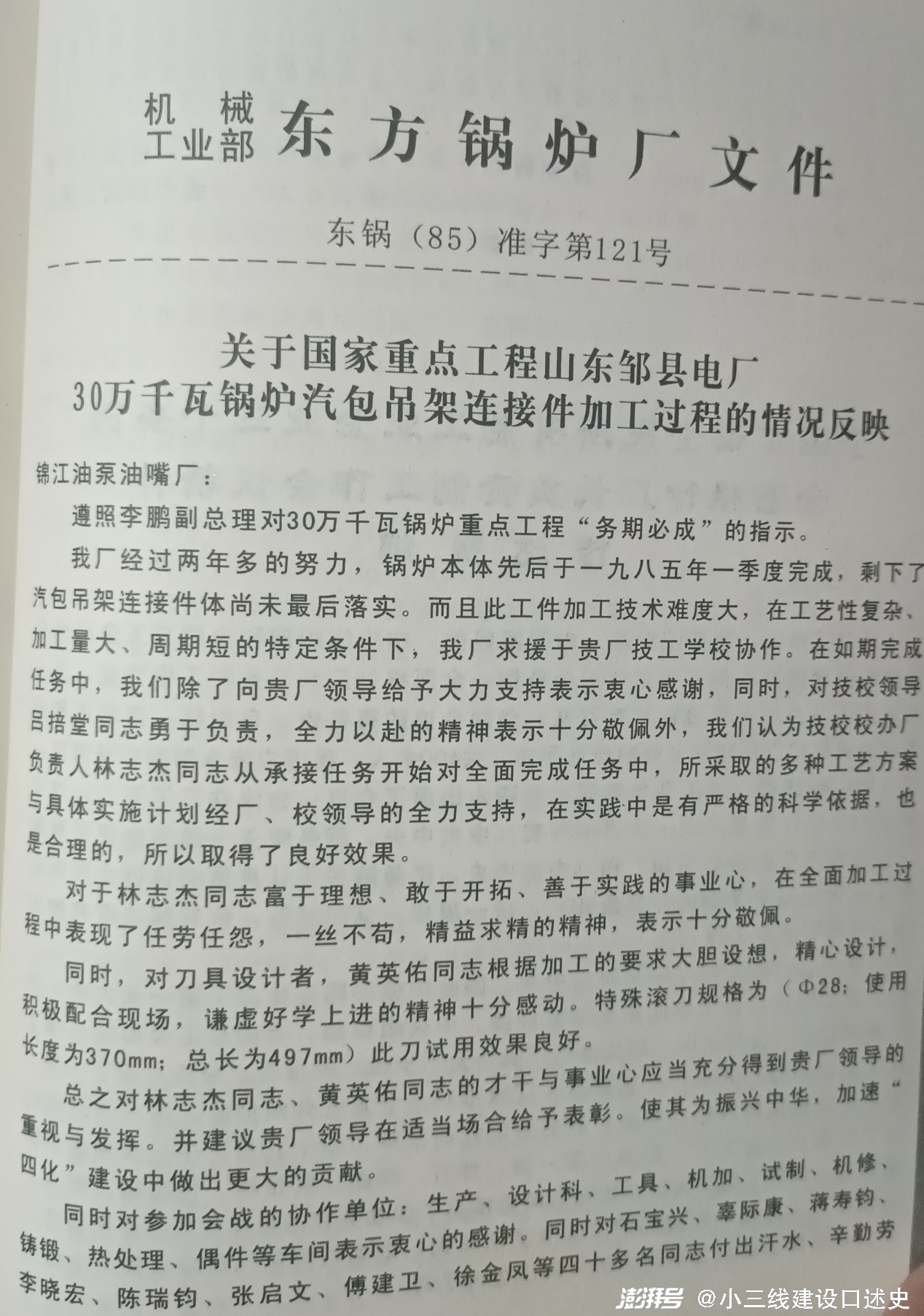

吕爷爷在担任技校校长的十余年中,最得意的莫过于帮助东方锅炉厂加工锅炉汽包所需吊架连接件的往事。小小的锦江油泵油嘴厂技校,不仅在短短十天内完成了所有连接件的加工,并且在技术上得到了很好的反馈。在我印象中,厂办技校似乎只算是工厂“后方”中的一个小部门,其技术水平大概率是不如工厂的,却不曾想锦江油泵油嘴厂的技校能迸发出如此蓬勃的生机。直觉告诉我,也许工厂与技校的关系是我破题的关键。

《锦江岁月(第二卷)》中留存的东方锅炉厂向锦江油泵油嘴厂的回函

在访谈结束后,吕培堂爷爷还专门将他保存多年的技校财务支出表转赠给我,希望能对我的研究有所助益。根据财务支出表,除了锦江油泵油嘴厂本厂为技校提供的资金拨款,技校自身还依靠加工零件获得了一大笔收入。我不由得对技校与工厂的关系产生了进一步的思考:虽然看似工厂处于支配地位,给予了技校大量的资源保障,但技校本身也有一定财权,具备较强的自主性。工厂与技校的关系是不是也会对技校生的身份认同产生影响呢?

由原锦江油泵油嘴厂技工学校实习车间主任倪同正编制的1983年度技校财务预算表

2022年1月,怀着疑问,我与双创项目组员一同奔赴四川调研。在倪同正老师和锦江油泵油嘴厂退管站站长陆仲晖的帮助下,我们先在新都区访谈了多名锦江油泵油嘴厂退休职工。其实在访谈开始前,我很担心自己会不会无法理解成都话,但真的进入访谈,我意外发现地发现与他们的交流格外顺畅。

2022年1月9日于四川新都的竹叶青茶馆中访谈技校退休职工

(从左至右:都蕾、辜际康、杨本善、王世铭)

在新都的五天可谓收获满满,每位接受访谈的锦江油泵油嘴厂老工人都描述了许多在技校的工作细节。其中有三点引起了我的注意。第一,锦江油泵油嘴厂技校虽然是厂办社会的一部分,但实际已接近一个半经济独立的部门,甚至一度出现过股份制等制度,技校在工厂之下,仍客观存在着“自主权”。第二,几乎所有技校老师都提及了技校历史上的“转折点”——吕培堂校长的调离。他们直言,在吕校长调离后,技校从制度到风气发生了翻天覆地的变化,曾经让他们引以为傲的自主运营能力也随之消失,技校从一个自给自足的生产部门沦为纯粹的锦江油泵油嘴厂职工子弟的教育机构。第三,工厂对技校的态度也存在变化,从一开始的全力支持技校“自主”,到中期与技校发生多次矛盾冲突,再到最后极力打压技校的“自主权”。工厂与技校的关系可以说非常复杂,既有作为一个单位整体的相互支持,也有作为两个独立部门的相互博弈。在如此复杂的环境下,锦江油泵油嘴厂的技校学生身份认同是不是也会伴随着工厂与技校关系的变化而改变呢?不同时期的技校学生是不是会产生截然不同的身份认同呢?我觉得这些问题都非常值得深入探讨。

坐落于四川省新都区的锦江油泵油嘴厂生活区,现在部分建筑已被迫改建

新都区的社会调研结束后,我们原计划到达彭州市后,在陆仲晖站长的帮助下对锦江油泵油嘴厂中的技校生进行访谈。但华师大中北校区新增疫情,虽然我们并未前往该校区,但仍担心是否会对他们的日常生活造成困扰。不少曾经的技校生在锦江油泵油嘴厂倒闭后,另谋出路,即便年关将至,为了子女的生计他们仍在辛苦打工。我不愿意让潜在风险影响他们工作,因此彭州预定的访谈基本都被取消了。随之而来的问题是,新都区的访谈对象基本都是技校的教职员工,如果不能对锦江油泵油嘴厂的技校学生进行深入访谈,那身份认同的研究基本无从下手。

得知了我的焦虑,陆仲晖站长建议我们重访锦江油泵油嘴厂旧址寻找思路。从彭州市中心到厂区所在的丹景山镇还有较长的车程,下午有会议安排的陆站长仍坚持带我们一程,将我们送到锦江油泵油嘴厂。

2022年1月12日小组成员在陆仲晖站长的带领下调研四川彭州的锦江油泵油嘴厂旧址。

图为锦江三村生活区。

(从左至右:解默涵、都蕾、陆仲晖)

刚下车,我的第一反应是“锦江油泵油嘴厂”究竟在哪里。面前是不见尽头的高速公路,路旁只有几座陈旧甚至破败的建筑,周边的土地被杂草覆盖。陆站长告诉我,这便是曾经的锦江三村,五·一二大地震后这里被列为危楼,已被陆续拆除。

2007年夏天的锦江一村远景(拍摄者:倪同正老师)

位于四川彭州丹景山镇的锦江一村现状。

图中建筑为锦江一村的邮电大楼,属于典型的待拆建筑。在锦江厂,类似的建筑还有很多。

(摄于2022年1月12日)

随后我们驱车驶入锦江油泵油嘴厂厂区。比起破败的生活区,锦江油泵油嘴厂厂区的保存较为完整,总泵车间、机修车间似乎依稀还能看见上世纪80年代最红火时期的辉煌。只是远方早已拆除的厂牌、被雨水冲刷斑驳的“锦江魂”碑,默默地提醒着,这一切都已经过去了。

位于四川彭州丹景山镇的锦江油泵油嘴厂的总泵车间旧址。

原是一栋三层建筑,第三层在五·一二地震后被拆除。

(摄于2022年1月12日)

位于四川彭州丹景山镇的锦江油泵油嘴厂机修车间旧址

(摄于2022年1月12日)

最后,我们来到了技校的旧址。因为新高速的建设,技校的主楼、操场、实习工厂都已被拆除推平,我没有机会亲眼见证吕培堂爷爷口中那座“石打垒”的大楼。围墙之外是新修的高速公路,汽车飞驰而过,满是现代化的气息;围墙之内是断壁残垣,植被覆盖了砖瓦。锦江油泵油嘴厂技校在三十年后,唯一留下的痕迹是一间从前用来存放体育器材的小房子。它孤零零地站在那里,似乎还在倾诉曾经的辉煌。

位于四川彭州丹景山镇的锦江油泵油嘴厂技校旧址

(摄于2022年1月12日)

对锦江油泵油嘴厂旧址的访问,并未给我以重返历史现场之感,带给我的更多是唏嘘与遗憾。对一个未曾在锦江油泵油嘴厂生活的人如此,更何况对于曾经的锦江厂人呢?曾经生活工作的家园被岁月所侵蚀,被现代化所覆盖,其中辛酸,只有他们自己知道。在探访锦江油泵油嘴厂的过程中,我的问题意识也发生了变化:如果不能对技校生的身份认同进行深入研究,我为何不将研究内容主要聚焦于锦江油泵油嘴厂与其厂办技校的关系变迁中呢?我想起曾经在华东师范大学政治学系江远山老师开设的《中国政府与政治》课程中所学到的国家与社会视角,便决定以此为角度观察厂校关系。

位于四川彭州丹景山镇的锦江三村旧址。对比锦江一村、锦江二村,锦江三村的楼房保存较为完整。图为锦江三村二号楼。

(摄于2022年1月12日)

在得知我们还需要锦江油泵油嘴厂档案文献作为论文的资料后,陆仲晖站长给予了我们很大的帮助。除了工厂编写于1986年的厂志、退管站内留存的少量档案复印件,他更将刚刚编撰完成的锦江油泵油嘴厂新版厂志初稿赠予了我们。

完成对锦江油泵油嘴厂老职工的访谈后,我们马不停蹄地回到成都进行档案的检索。然而我们忽略了三线建设军工涉密的性质、大量档案还未解密的情况,在四川省档案馆、成都市档案馆的查档都收获不大,只找到了一些较为宽泛的资料。锦江油泵油嘴厂留存的档案在几年前也进行了转移,虽然倪同正老师、陆仲晖站长向我们提供了当时转移档案负责人的联系方式,但我们最终仍未能找到锦江油泵油嘴厂的档案。

在搜寻档案的过程中屡屡碰壁是令人焦虑的,但庆幸的是不少老师都给予了我们很多帮助。在得知我们档案搜集有困难,徐有威老师与刘亚娟老师都给予了我们很大的帮助:那天给徐老师发消息时已经是晚上九点,但徐老师在收到消息后第一时间给予了我们回复,并直接给我们打来电话,在查档方面给给了不少有针对性且实用的建议。刘亚娟老师也帮我们询问了民间文献中心,看是否能从民间留存的资料中寻找突破。回到上海得知我们困难的倪老师,更是建议我们将锦江油泵油嘴厂技校与上海柴油机厂技校联系起来。由于上海柴油机厂是锦江油泵油嘴厂的援建厂,且锦江油泵油嘴厂技校的不少职工都有在上海柴油机厂学习或工作的经历,两个技校的制度存在延续性。上海柴油技校的材料应该能从上海市档案馆中找到,可以作为锦江油泵油嘴厂技校的参照。

四、深入研究厂校关系

实地考察顺利结束,但我知道这只是研究的开始。回到上海后,我前往上海市档案馆进行查档。虽然在查档前,我已从文献中对档案馆中的档案号进行了前期调研,但真的进入到档案馆,面对浩如烟海的材料,仍不知从何下手。有时候在档案馆看了一天的档案,都未能找到几篇相关的。档案馆的预约限制、打印的页数限制,更是让我的档案搜集难上加难。

庆幸的是,我搜集到一篇上海柴油机厂技校的《中等专业学校、技工学校情况调查表》,其中对于技校的制度架构、历史变迁有详细的描述,只是字迹十分潦草模糊、难以辨认。在打印下这份材料后,我又与吕培堂爷爷、倪同正老师进行了几次访谈,通过口述史和文字材料的相互比对、印证,我终于将这则材料的所有内容辨认完毕。我终于能够深入锦江油泵油嘴厂的制度架构。

正当我计划按照现有收获进一步搜集材料时,疫情再次打乱了我的计划。2022年3月初,我被封控在学校,在短暂的开放后我回到家中,却不料第二天小区也被封控,一直到6月底才正式解封。学年论文的期限将至,我只得利用手中的材料开始写作。

前期整理档案的过程还算顺利,但进入到写作,我切身感受到了何为“坐冷板凳”。有时一天下来都写不了几百字;有时思路有所突破,但却找不到需要引用的材料;有时终于文思泉涌,但写了几句就被核酸检测打断思路。2022年5月,各大高校的保研夏令营的投递开始,我更是在论文写作、学校课程作业和保研材料中四处奔波,焦虑的心情经常让我失眠一整夜,刚刚入睡却又被早上的核酸广播叫醒。我曾经一度在写作过程中陷入迷茫,完全不知道后续该如何继续写这篇文章。2022年6月,我在阅读《近代中国》(Modern China)期刊的2021年第2期时,意外看见了北京大学政府管理学院罗祎楠老师的文章《重新审视毛泽东时代的派系理论——以1959年庐山会议为例》(Re-Examining Theories on Factionalism in the Maoist Period: The Case of the Lushan Conference of 1959),这给予了我很大的启发。虽然这篇文章讨论的问题与我的文章差别很大,但这篇论文的方法让我有了茅塞顿开之感。在罗祎楠老师文章的影响下,我又阅读了不少具有历史人类学与历史政治学特色的文章,这些文章都深刻影响了我论文的写作。

虽然写作的过程是痛苦的,但身边人给予了我大量的帮助,终于让我完成了《自主的限度:三线建设企业与其技工学校权力关系演变研究——以成都锦江油泵油嘴厂为个案(1974—2001)》的写作。彼时正值夏令营投递期间,我多番思考后,最终决定将我更感兴趣的中国史专业作为投递方向,并将这篇文章作为入营论文。夏令营投递的过程是艰难的,我投递的几所学校中国史方向都因专业原因拒绝了我。直至2022年7月,我只收到了上海交通大学的入营通知。

交大夏令营只有短短三天,却给了我不少启发。在论文展示环节,章毅老师、储欣予老师、车群老师提出的意见为我后续修改文章有非常大的帮助。印象最深的就是章毅老师的意见:章老师在看见我从国家与社会视角讨论厂校关系后,指出计划经济时代发展出的社会力量可能出现一些“异化”或“变体”,比如锦江油泵油嘴厂的技校实习工厂存在使用童工、违反企业保密协议的情况。如果能从这个角度进行讨论,会让文章更加深入。在章老师的启发下,我在文章末尾对技校的“自主”行径进行了讨论,最后将其定义为“以一种旧的政治组织形式与新的经济经营方式并存的方式,无可奈何地释放社会能量”的自主性。

2022年9月,我意外发现云南大学正在进行“西南地区三线建设”主题的文章征集。抱着试一试的态度,我进行了投稿,不料在论坛上得到了云南大学不少老师的表扬,有幸获得了二等奖。其后我又在这些老师的意见上对文章进行修改。不过如今回头看来,虽然这篇文章的问题意识已较为清晰,但缺乏档案的基础,总让我觉得这篇文章比起历史学论文,更像一篇政治学或社会学的论文。正是经历过搜寻档案的艰难,我才愈发认识到徐有威老师能在三线领域取得如此成绩,究竟是付出了多大的心力。想起未来硕士时期的导师张佩国老师“强调史料学的功夫,也要强调理论的功夫”的教诲,我认为我在三线建设研究的道路上还有很长的路要走。

2022年11月,在完成技校的论文后,我又将兴趣指向三线调整时期的锦江油泵油嘴厂,并将这一历史时期作为我毕业论文的主题。期间,政治学系的多位老师都给予了我很多帮助。郑维伟老师对我的文章结构提出了不少很有价值的建议,并让我意识到了政策文件与实际运作存在张力,让我的文章深度更近一层。田锡全老师多次指导我阅读档案,让我对档案的理解不再局限于文本,而有意识地建构起不同文本间的联系。张振华老师在理论层面给了我很多启发,让我意识到在研究中除了关注个案的独特性,还需要将个案放在宏观的群体中理解,才能做到“既见树木,又见森林”。师义帆老师建议我将锦江油泵油嘴厂与北京东风电视机厂的改革个案建立联系,从改革开放的大背景中理解三线调整的企业改革。此外,徐有威老师也一直跟进我的毕业论文进程,补充了不少我忽略的背景知识,得以让我的这篇文章更好。

在修改毕业论文的过程中,锦江油泵油嘴厂的多位老师也提供了相当多的帮助。倪同正老师替我联系了多位直接参与锦江油泵油嘴厂搬迁改革的老职工;陆仲晖站长得知我因家庭变故无法前往四川调研后,多次致电,希望能让我更好地了解实际情况;而吕培堂爷爷对我的问题进行了耐心的解答,即便复述分厂的那段经历对他来说是再一次揭开伤疤的过程。

五、结语

2023年6月,我完成了我的毕业论文《自主、自专擅权与自力更生:三线建设调整中工厂搬迁的个案研究》。在华东师范大学政治学系的四年学习告一段落,未来我即将进入中国史深造。在毕业前夕,身边有同学问我,大三线研究缺乏档案支撑,经常被认为不够传统历史学,你研究生时期还是要继续研究三线吗?

毕业论文封面

我的答案是肯定的。因为三线研究对我不仅仅是研究,更是一场记录与纪念的旅程。那些遇见的锦江油泵油嘴厂职工,与我其实并不熟悉。我与他们的联系是一座已经死亡的老厂,他们对我的印象也仅仅只是食堂都师傅的小孙女(更或者,只是一位对锦江油泵油嘴厂有兴趣的三线子弟),但在访谈的过程中,他们依然对我知无不言,有些工人甚至在见我的第一面就将自己的日记赠送给我。他们看着我,总会提起我的爷爷与奶奶,回想起爷爷为了满足他们的思乡之情做的各地特色面点,回想起到上海出差时奶奶在上海柴油机厂招待所的热情款待。他们用言语记录自己曾经的三线岁月,也用言语纪念那些已经逝去的人们。而我所能做的,也是记录与纪念。

文章接近尾声,我想在此对每一位曾经在三线研究上帮助过的人们道一声真挚的感谢。我要感谢为我文章修改提出真诚建议的上海交通大学张佩国老师、上海大学徐有威老师、华东师范大学郑维伟老师、华东师范大学田锡全老师、华东师范大学张振华老师、华东师范大学黄波粼老师、华东师范大学刘亚娟老师、上海交通大学章毅老师以及华东师范大学师义帆老师;也要感谢素未谋面,但对我文章造成巨大影响的四川大学李德英老师、四川外国语学院张勇老师、北京大学罗祎楠老师、上海交通大学陈超老师、华东师范大学刘彦文老师、四川大学粟薪樾老师以及长春理工大学崔龙浩老师。我更要感谢每一位接受过我访谈的锦江厂人,重谈锦江油泵油嘴厂的生活对他们来说无异于“二次伤害”,但他们依然无私地将个人经历向我全盘托出,只因为我对三线建设感兴趣。感谢解默涵同学、张雪菲同学、蔡梦仟同学、文珩入同学在我论文写作期间对我的帮助。

最后,我想感谢一下我的刚刚不幸离我而去的父亲。在为毕业论文资料奔波的几个月,是父亲病情急剧恶化的几个月,他时常因为肿瘤而呕吐,甚至一度吐血。但即便如此,消瘦到皮包骨头的他仍在我面前故作坚强,希望不给我带来心理负担。在过去的二十年,父亲将我独自抚养长大,他将丧妻的痛苦、险些下岗的迷茫全部埋藏在心底,四处打零工供养我。即便在生命的最后时刻,他思考的仍是如何尽可能为我省下一些钱,为此他放弃了更好的治疗。我想,在未来做好三线研究,写好我的论文,是对他最好的报答。

我总认为论文具备超越生命的厚度。有一天,我也会不在,但我的文字会被保存。也许有一天,一位有缘人会打开我的文章,会看见曾经在这片土地上,有一个厂叫锦江油泵油嘴厂,有一群人叫锦江厂人。这便是我最好的记录与纪念。

作者为华东师范大学政治学系本科生,现已直升至上海交通大学中国史专业攻读硕士研究生。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司