- +1

加缪:我为什么搞戏剧?

“ 加缪去世了,我们只能进行假设:我冒味地说,死神戕害的与其说是一位文学家, 一位小说家, 不如说是一位戏剧家。” 1964年,法国小说家勒贝斯克这样写道。

《局外人》和《鼠疫》,推石头的西西弗斯,我们对身为作家与哲学家的加缪并不陌生。

但其实,加缪同样是一位伟大的剧作家。他曾说:“戏剧是文学的最高体裁,至少是最全面的体裁。”

加缪较为重要的戏剧创作包括《卡利古拉》(1939)《误会》(1941)《戒严》(1948)《正义者》(1949);他还改编并导演了迪诺·布扎蒂的《有趣的情况》、福克纳的《修女安魂曲》和陀思妥耶夫斯基的《群魔》。

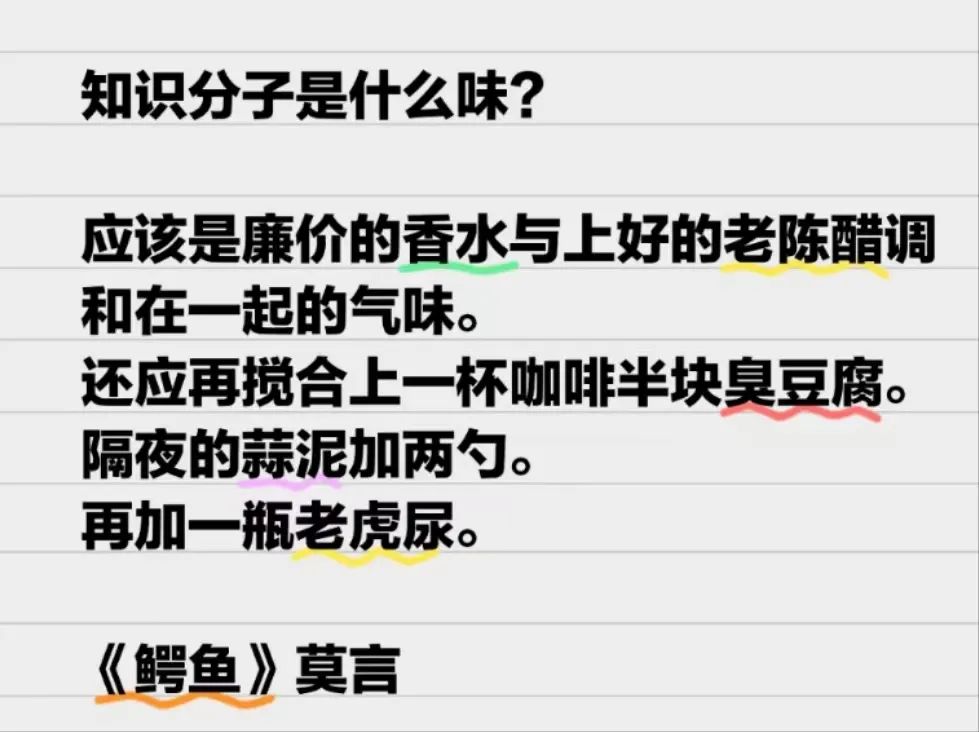

同样是对戏剧抱有极大热情的诺奖作家,莫言老师的戏剧新作《鳄鱼》新近出版,也让不少读者开始对这一小众文学体裁感兴趣。戏剧的魅力在哪里呢?一起来看看加缪的回答吧。

我为什么搞戏剧?

文 | 加缪

怎么回事儿?我为什么搞戏剧?

是啊,我也常想这个问题。迄今为止,我想出的唯一答案,在你们听来可能平常得令人失望:只因为舞台是一个我感到幸福的场所。不过要注意,这种考虑也不见得那么平常。

在今天,乐事是一种独特的活动,证据就是人们行乐总要躲躲藏藏,偷着去看一种粉色芭蕾,说出来不好意思。在这方面,大家都达到共识!我有时读到一些严厉的文章,指出一些活动家放弃一切公共活动,逃往或者躲进私生活中。这种逃避的看法,带有几分鄙视,不是吗?鄙视,还有愚蠢,两者形影不离。

其实,据我所知,情况正相反,更多的人逃进公共生活中,以便躲避私生活。强人往往是幸福的失败者:这表明他们缺乏温情。

我谈到哪里了?对,幸福。是啊,如今追求幸福,就跟追求公共权利的罪恶一样:永远不要承认。不要天真地这样讲“我幸福”,而不想其害处。您马上就会看到,周围的人纷纷翘起嘴唇谴责您:“哼!您幸福,我的小伙子!跟我说说,您怎么对待克什米尔那些孤儿,怎么对待新赫布里底的那些麻风病人呢?他们可不是像您说的那么幸福。”

《卡利古拉》

[法] 阿尔贝·加缪

李玉民 译

译林出版社,2017

哦,对,怎么对待麻风病人?拿我们的朋友尤奈斯库的话说,怎么摆脱掉呢?于是,我们很快就满脸乌云了。然而,我还是认为,人必须强壮和幸福,才能更好地帮助遭遇不幸的人。自己生活艰难,让生活担子压垮,就不可能帮助任何人。

反之,能主宰自己,主宰自己生活的人,才能真正慷慨仗义,有效地给予。对了,我认识一个男人,他不爱妻子,为此痛苦不堪。有一天他决定,将一生献给他妻子,总之作为补偿,决定为她献身。嘿!可怜的女人,直到那时,她的生活本来还可以忍受,可是从那天起,生活反而变成名副其实的地狱。

大家明白,她丈夫那种献身有目共睹,那种忠诚也惹人议论。如今,有些人就是这样,他们越不爱人类,却越要为人类献身了。这些眉头不展的情人,总之结婚是求最坏的结果,从来不求最好的前景。讲了这一点大家就不会奇怪,世人总是阴沉着面孔,难得表露出幸福的神情,唉!尤其身为作者。

可是,我个人就尽量不受这种影响,对幸福和幸福的人,保持尊敬的态度,而且不管怎样,从卫生健康考虑,我也力求尽可能待在我感到幸福的一个地方,即我所指的戏剧。这种幸福不同于其他的一些幸福,持续了二十多年了,况且,即便我愿意,我认为自己也离不开了。

电影《群魔》(1988)剧照

在1936年,我组建一个不幸者的剧团,在阿尔及尔的一个大众舞厅演戏,剧目从马尔罗、埃斯库罗斯,一直到陀思妥耶夫斯基的作品。二十三年后,我将陀思妥耶夫斯基的《群魔》改编成剧本,搬上安托万剧院的舞台,这种忠诚实在罕见,或者说中毒时间居然这么久,连我本人也感到诧异,不禁叩问自己,这种固执的品德或者恶习,究竟基于什么原因?我想出了两类:一类与我的天性相关,另一类与戏剧的性质相关。

我的头一个理由,我承认极不堂皇,就是通过戏剧,我要逃避在作家生涯中令我厌烦的东西。首先逃避我要称为的无聊的壅塞。假如您叫菲尔南代尔、布里吉特、巴尔多、阿里·汗,或者重要性差点儿,叫保尔·瓦莱里 。在这种情况下,您的名字要登在报刊上。您的大名一旦出现在报刊上,壅塞就开始了。

邮件蜂拥而至,邀请函雪片似的飞来,必须答复:您的大部分时间,都忙于拒绝浪费自己的时间。人的一半精力,就是这样用来说不,只是方式各有不同。这不蠢吗?当然蠢了。然而,我们的虚荣心,也正是这样受到虚荣的惩罚。

反之,我却注意到,人人都尊重戏剧工作,尽管戏剧也是一种虚浮的行业,我也注意到只要一宣布正在排练,别人都知趣地避开,您周围很快就变成一片荒漠。人若是机灵一些,就像我的做法那样,排练一整天,还占用夜晚一部分时间,坦率地讲,简直就是天堂了。从这个角度来说,戏剧就是我的修道院。世间的喧嚣躁动,到它的围墙脚下便止息了,而在这神圣的场所里,一群勤奋的修士摆脱了这个世纪,集中考虑一个问题,转向一个目的,在两个月期间,准备一场弥撒,等到哪天晚上,就首次举行仪式。

好吧,谈谈这些修士吧,我是指搞戏剧的人。这个词儿令您吃惊吗?一种专业化的或者专业新闻刊物,我也说不清了,也许会帮助您想象出,戏剧人好比一群畜生,睡得晚而离婚早!说起来,我肯定要让您失望,其实戏剧平常得很,比起纺织业、制糖业,或者新闻界,离婚率还要低呢。

只不过一出这种事,人们就要大谈特谈。这么说吧,我们的萨拉·贝因哈特的感情,肯定比布萨克先生的感情更令公众关心。总之,这是可以理解的。不管怎样,干舞台这行,体力和呼吸器官都要顶得住,在一定程度上,需要体型非常匀称的强壮的人。干这一行身体特别重要,这倒不是因为要耗在放荡的行为上,至少也不比别的行业更放荡,而是因为演员必须保持健壮,也就是说必须爱惜身体。

总之,他们生活检点是行业需要,这也许是生活保持检点的唯一方法。不过,我离题了。我的意思是,生活不管检点不检点,比起我那些知识分子的弟兄来,我更喜欢剧团这帮人。这不仅仅是众所周知的原因:知识分子难得有可爱的,他们之间也不能互敬互爱。而且在知识分子圈子里,也不知为什么,我总觉得有点儿什么事儿,必须求得别人原谅。

我不时就产生这种感觉,自己又违反了圈子里的一条规则。自不待言,这就夺走了我的本性,而丧失本性,我自己也烦恼。反之,在舞台上,我就很自然,也就是说,我不用考虑自然还是不自然,只在一个共同的行动中,我与合作者同忧同喜。

我想,这就是所谓的友情,这是我生活的一种最大的乐趣,我在离开我们合伙办的报纸的时期丧失了,一回到舞台就又重新找到了。您瞧,一位作家独自工作,在孤寂中接受别人的品评,尤其要在孤寂中自我评价。这不好,也不正常。如果他是体质正常的人,那么总有一定的时候,他需要人的面孔,需要一个集体的温暖。

也正是基于这种缘故,作家才承担了大部分义务:婚姻、学院、政治。其实,这些办法什么问题也解决不了。刚一丧失孤寂的状态就开始遗憾了,总想舒服的生活和伟大的追求兼得,要进入学士院,同时又依然我行我素。而那些投身政治的人,只希望别人代替他们行动和杀人,自己则保留说这根本不好的权利。请相信我,今天的艺术家生涯,并不是一份闲差使。

不管怎样,对我而言,戏剧向我提供了我所需要的共同体,提供了任何人和任何思想都需要的物质奴役和限制。在孤寂中,艺术家统治,但是统治虚无。在舞台上,他不能统治,他想要做的事情取决于别人。导演需要演员,演员也需要导演。这种相互依赖的关系,一旦被人怀着适当的谦虚和愉快的心情承认了,就能奠定同心同德的基础,组成一个天天讲友情的团体。在这里,我们所有的人都捆在一起,但是谁也没有失去,或者基本上没有失去自由,难道这不是未来社会的一个好模式吗?

唔!还要统一一下认识!演员作为人,也同任何人一样令人失望,导演也不例外,尤其是因为,人们有时不由自主地非常喜爱他们。然而,失望如果真有的话,那也往往发生在工作期间之后,每人回到孤独的自然状态的时候。

在这行里,逻辑性并不很强,因此,人们同样可以肯定地说,失败能毁掉剧团,成功也能毁掉剧团。其实不然,毁掉剧团的,是希望结束了,因为在排练中,正是希望使他们抱成一团。须知这个集体靠得这么紧,是由于接近了目的和赌局的结果。一个党派、一场运动、一座教堂,也都是共同体,只是它们所追求的目标,隐没在未来的黑夜中。

剧团则相反,工作的结果,不管是苦是甜,总会早早就知道是在哪天晚上收获,而且干一天就靠近一步。共同的冒险,大家都知道的风险,能使一些男女组成一支团队,一致走向唯一的目标,到了久久等待、最终开局的那天晚上,能表现得最优秀,也最卓越。

文艺复兴时期的建筑团体、集体画室,一定体会过排练大型节目的人所感到的这种狂热。但还应该补充一点,建筑物存在于世,而演出却要消失,正因为这成果死期已定,就更受到它的工人的喜爱。至于我,在青年时代,仅仅在运动队里,体会过这种强烈感觉,希望和团结一致伴随漫长时日的训练,一直到比赛输赢的那一天。足球场和舞台始终是我的真正大学,老实说,我的一点点儿精神,就是在那里学到的。

不过,如果停留在个案的考虑上,我应当补充一点,戏剧也帮我逃脱威胁任何作家的那种空洞无物上。我在报社工作时期,喜爱在印刷版台上拼版,胜过撰写人们所称社论的那种说教文。同样,我在戏院里,喜欢让作品扎根于照明灯、门窗布景、幕布和杂物中。

《群魔》

[法] 阿尔贝·加缪

沈志明 译

广西师范大学出版社 |我思Cogito

不知道是谁说过,要想导演好一场戏,双臂必须掂量过布景有多重。这是艺术的一个大规则,我也喜爱这行业,它迫使我同时重视人物的心理活动、一盏灯或一盆天竺葵的位置、一块布的纹理以及舞台上空悬吊装置的重量和大人。我的朋友马约在绘制《群魔》的布景时,我们就想到了一处:必须从制作的布景开始,要有分量的一间客厅、家具,总之是真的,然后景深逐渐延向高区,减少实物,是绘出的布景了。就这样,一个房间从真景实物起始,以虚幻截止。难道这不正是艺术的定义吗?不是纯真实,也不是纯想象,而是始于真实的想象。

为什么我肯在戏剧上花时间,而执意谢绝城中的晚宴以及我感到无聊的社交圈子的邀请,我觉得这些个人理由足以说明了。这是作为人的理由,还有作为艺术家的理由,也就是说更加不可思议。

首先我认为舞台是表现真相的场所。不错,一般人说那是幻想的场所。绝不要相信这种说法。倒不如说,社会是靠幻想生活的,您在舞台上所碰到的蹩脚演员,肯定不如城里那么多。不管怎样,试试看,在我们的客厅里、我们的行政机关,或者干脆在我们的彩排厅里,找一个非职业演员,让他到这舞台上,就在这地方,再将四千瓦的照明灯射到他身上,那就再也做不成戏了。

您会看到,在真实之光的照耀下,他以某种方式完全裸露了。对,舞台的灯光是无情的,世间什么办法都无济于事,无论男人还是女人,一到这六十米见方的舞台上,走路或者说话,就必然以自己的方式忏悔,不管怎么装扮,也必然讲出自己的真实身份。

在生活中,我认识很久,又很熟悉的人,只有他们给我面子,肯同我一起排练和扮演另一个世纪、另一类人物,我才能完全确信,真正彻底地了解他们了。有人喜爱窥视心灵的秘密和人掩饰的真相,他们就应该到这里来,他们的难以餍足的好奇心,就有可能填满一部分。对,请相信我,要生活在真实当中,那就演戏吧!

《鳄鱼》读者围读会

图来自@一书书店

有人时常对我说:“您在生活中,如何调解戏剧和文学呢?”老实说,我从事过许多行业,为生活所迫,或者出于兴趣爱好,应当说,我还是处理好了这些行业与文学的关系,既然我还一直是个作家。我甚至有这种感觉,我一旦同意只当作家,立时就停止写作了。

至于戏剧,关系自动就调解好,因为在我看来,戏剧是文学的最高体裁,至少是最全面的体裁。我认识并喜爱的一位导演,他总是对他的编剧和演员说:“写吧,或者演吧,只为这大厅里的唯一的傻瓜。”他就是不愿意讲:“您本人要扮得又愚蠢又庸俗。”只是说:“对所有的人讲话,不管他们是什么人。”总之,在他眼里没有傻瓜,人人都值得关注。然而,对所有的人讲话并不容易,定位不是过低,就是过高。

例如有些作者,愿意针对观众里最蠢的人,结果,请相信我,他们的演出很成功;另一些作者则不然,只肯针对被推定为聪明的观众,结果呢,演出差不多总是失败。前者延续着纯法兰西的戏剧传统,可以称为床铺史诗;而后者则将一些蔬菜,加进哲学的火锅里。

反之,一位作者以寻常口吻对所有的人说话,同时保持很高的立意,他一旦成功,就是对艺术的真正传统作出了贡献,在演出大厅里,将所有阶层、不同思想的人,置于同一种激动中,或者同一种笑声里。不过,说话要公道些,唯有大作家才能做到。

有人也许关切地对我说:“您自己能写剧本,为什么还要改编别人的作品呢?”这种关切令我惊讶。当然了,其实,这些剧本,我写出来了,今后还要写,现在我还听任这些剧本向同样的人提供由头,来惋惜我改编的剧本。

我只想说,我写剧本时,是作家在工作,要根据一部遵循规模更大的计划的作品。我改编时,是导演在工作,要依照自己对戏剧所持的看法。我的确相信完整的演出,即由同一种思想酝酿、激发和指导的,由同一个人编剧并执导的演出,这就可能达到构成一场戏王牌的语调、风格和节奏的统一。

莫言也曾将荆轲刺秦、霸王别姬的故事改编成戏剧

我有幸既是作家,又是演员或导演,也就能够力图实施这种观念。我来确定文本,翻译的或者改编的,然后在彩排过程中,根据导演的需要,在舞台上进一步修改。总之,我同自己合作,请注意,这就一下子排除了编剧和导演之间经常出现的摩擦。我感到这项工作对我的精力消耗极小,只要有机会,我就可以安心地做下去。

我接受排演戏,并不觉得逃避了作家的责任:一场场演出,就是以压缩的手段愉悦观众。而这些令我激动的、获得巨大成功的剧目,在巴黎舞台上看过,将来还能看到。是的,我排演《群魔》,没有逃避作家职业的感觉。《群魔》这出戏,概括了目前我对戏剧的认识和信念。

这就是在戏剧方面我喜爱什么,做了什么。也许不可能延续很久。这一艰难的行业,如今连它的崇高性都受到威胁。演出的费用不断提高,专业剧团的公务员化,这些逐渐推动私营剧院转向最大限度的商业演出。

我还要补充说,他们那方面,太多的管理班子尤以外行著称,根本没有资格掌握一位神秘仙女给他们的许可证。照这样下去,这种崇高的地方,就可能变成一个卑鄙的场所。难道这是停止斗争的一种理由吗?

我并不这样认为。

在这藻顶下面,幕布后边,始终游荡着一种艺术和娱乐的功德;这种功德不能泯灭,也将阻止这一切丧失。它对我们当中每个人都有所期待。我们责无旁贷,不能让它沉睡,要阻止商人和制造商将它逐出它的王国。

反过来,它也将使我们挺立,让我们保持实实在在的好心情。接受和给予,这不正是幸福以及我开头就讲的纯洁的生活吗?当然,这正是丰实的、自由的生活,我们人人都需要的生活。好了,我们去忙下一场演出吧。■

选自《加缪全集(戏剧卷)》,阿尔贝·加缪 著

李玉民 译,上海译文出版社,2010年

原标题:《加缪:我为什么搞戏剧?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司