- +1

武宣红糟酸的历史有多久?

武宣人爱吃酸

民国二十四年(1935年)上海《东方杂志》有一篇文章《广西武宣的大吃会》记述有这样一段话:原来在那偏僻的武宣,事事都十分落后……他们早上吃了一些蕃薯芋头,就很愉快地背着一盒稀饭,一碗酸菜和辣椒,骑着自己的牛,过着“跟牛尾”的犁耙生活,晚餐也是多以酸菜送稀饭度日的。

过去武宣人爱吃酸,但过去吃酸是因为生活困难,再就是为了方便,做工回来或外出干活,一碗粥,一碟酸解决问题。现在武宣人也爱吃酸,但吃的是味道,吃的是历史,吃的是文化。武宣人钟情于酸,生活离不开酸。但你知道吗,武宣人最爱的酸其实叫红糟酸。

《东方杂志》

《东方杂志》

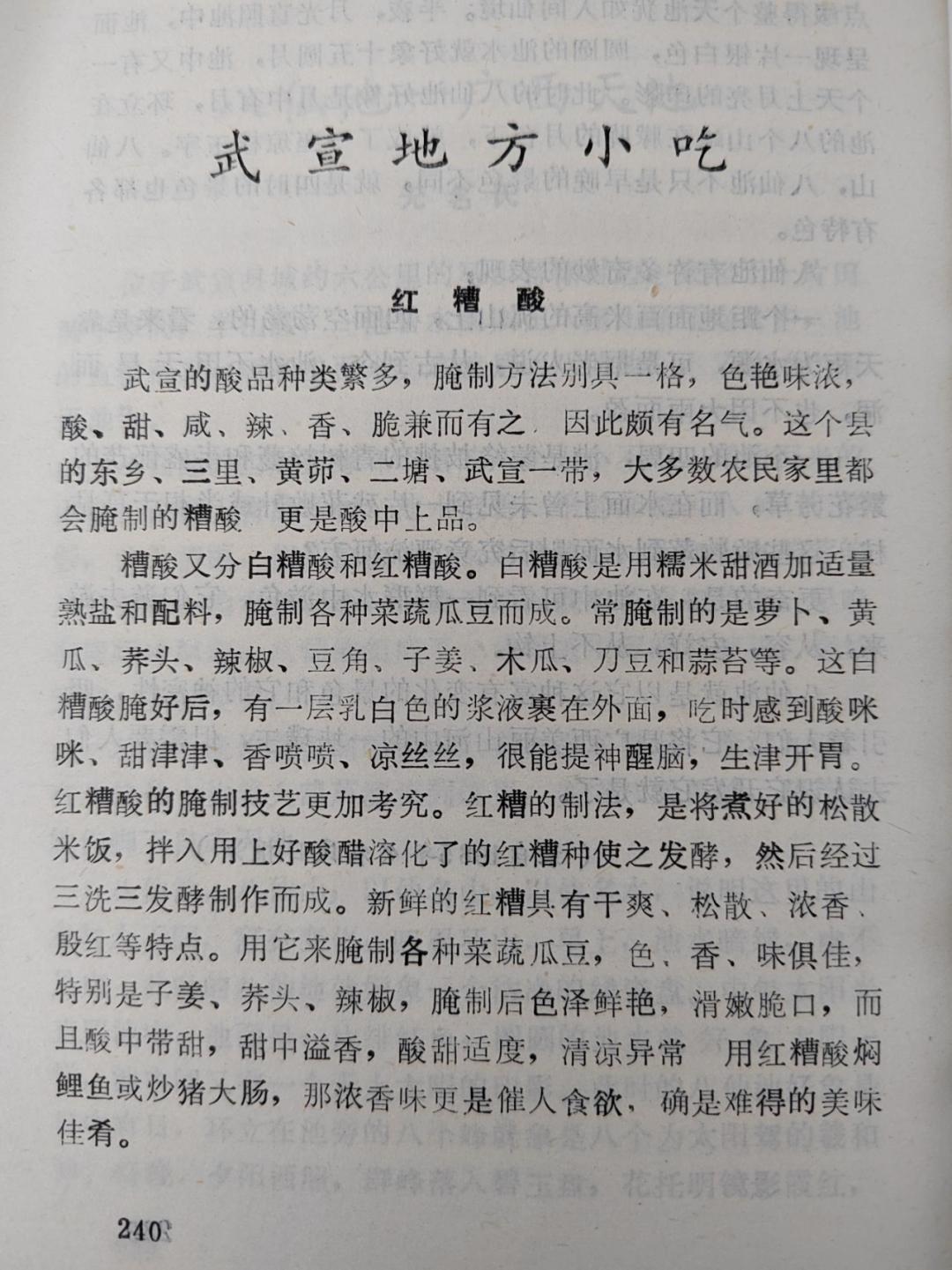

武宣的红糟酸

红糟酸是武宣县人民群众利用特殊的传统技艺,利用古人留下的“红糟种子”,以本地盛产的优质大米为原料,经蒸饭-拌饭-发酵-冲洗-腌制等特殊技艺,再三洗三发酵而成的。制作中首先要将蒸好的松散米饭拌上红糟种子,添加适量酸醋和米酒使之发酵,越洗越红,最后有点类似于胭脂的色调。红糟种是自然发酵形成,虽然颜色殷红,但它不添加任何色素,健康美味。红糟可用腌制嫩姜、豆角、酸辣椒等时令特色蔬菜,形成特色小吃。

红糟酸传说

武宣县地处低纬度,气候温暖,雨量充沛,属亚热带气候区,非常适合红糟发酵需要的环境。每年制作受温度环境影响,温度低于20摄氏度难以制作,只能是5至10月份可制作。目前武宣红糟酸主要分布于二塘、三里、东乡、黄茆等乡镇,特别是二塘镇光山村最为出名。

现在红糟酸制作,都是利用古人留下的“红糟种子”。那“红糟种子”怎么做的?现在已经无人知晓,但关于红糟酸制作,武宣只留下很多的传说。

传说一

村民以前在山上采得一种特殊草药,浸泡后用来冲洗煮好的米饭,经多次洗晒,米饭就成了又红又酸又香的“糟”。后来,一场大火,加上旱灾,将山上特别的草药烧光了,村民就世代用特制的办法,将“红糟种子”世代流传并保存下来。

传说二

有一村民到了吃饭时间,家人上山干活还没回来,为了不给饭变馊,于是就把饭菜放竹篮用绳子吊到井下离水面不远处,相当于天然冰箱。但过后又忘记了,几天后闻到一股香味从水井传了上来,当把篮子吊上来后,发现米饭竟然变成了红色,酸中带香,就是今天的红糟。但为什么会变红糟,也找不出原因。后来,村民就用这红糟作为种子,世世代代传了下来。

传说三

太平天国任前军主将的萧朝贵是武宣东乡人,他为了激励将士,利用当地盛产的大米,制作出了显示未来一片红红火火的红糟,并用红糟做菜犒劳将士。身着红装的太平军将士,大块朵颐用红糟烹制出来的红色菜肴后,英勇无比,一路杀到南京,撼动了清王朝统治的根基。

红糟酸历史有多久

武宣县有两千多年的建县历史,武宣红糟历史源远流长,但为什么只留下神秘的传说呢?

武宣过去曾经称为中留县、武仙县,从汉、唐、宋等古籍中都有武宣历史记载。武宣目前留下县志有嘉庆十三年、民国三年、民国二十三年编撰的《武宣县志》。凡是历史悠久的地方,都会流传下来很多美食,但是对红糟酸的记载从来没有过。一种可能是当时红糟只是一种上不了台面的“低等”食物,不值得记载,第二种可能是这种食物太普遍了,家家都有,不值得记载。现在红糟酸的历史只记忆在漫长的岁月里,收藏于民间的酸坛里了。

1985年10月9日《广西日报》刊登了武宣地方小吃红糟酸

红糟酸制作技艺申报为自治区非物质文化遗产

红糟酸传统制作技艺作为武宣古代群众为满足生产生活遗留下来的非遗传统技艺,具有一定的历史价值和时代特征,对我们了解当时武宣人民群众的社会发展水平、生活方式、农耕文化等具有珍贵的历史价值。但当前群众懂得红糟酸制作技艺越来越少,如不加以保护和传承,将可能被流失或失传。2018年,武宣红糟酸制作技艺获自治区级非物质文化遗产代表性项目,加以保护和传承。

红糟酸助力武宣乡村振兴

如今,武宣红糟酸不仅仅是农家普通送粥菜,而且已经登上大雅之堂,成为各大饭店桌上小吃,名扬区内外。武宣县抓住商机,逐步开发、壮大红糟生产产业。目前,全县大大小小生产红糟和红糟酸的作坊、工厂企业迅速兴建,产量不断提高,销售额不断扩大,形成一个新兴的文化旅游产品,为武宣县实现乡村振兴贡献了力量。

通讯员:黄新迎

原标题:《武宣红糟酸的历史有多久?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司