- +1

全球徒步旅行家保罗·萨洛佩科:让故事有温度,情感连接搭建跨文化认同

“在世界各地,我就像一个狩猎者,狩猎对象是故事。”

7月21日,中国公共外交协会在北京举办“临甲7号沙龙”交流会,邀请普利策新闻奖获奖人、美籍知名徒步旅行家、作家保罗·萨洛佩科讲述他在中国以及全球的徒步之旅和所见所闻。

交流会现场 澎湃新闻记者 王露 摄

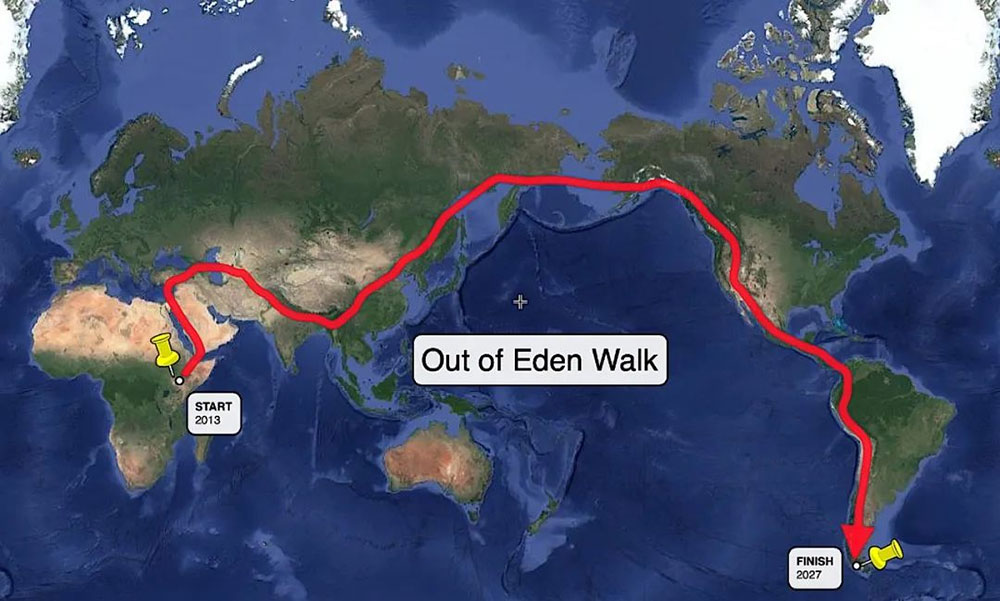

2013年1月,保罗从非洲埃塞俄比亚启程,开始了他的全球徒步之旅,他计划用十余年的时间,走出非洲,途经中东地区、亚洲、北美洲,一直步行至南美洲的火地岛。这是保罗“慢叙事”理念的一次实践:每天记录旅途见闻,与不同地区民众交流、同吃同住,进而探讨我们所处时代的重要议题——从气候变化到技术革新,从大规模移民到文化共存。

用脚步丈量过23000公里之后,2021年秋天,保罗在云南腾冲开启了他在中国的徒步之旅。目前,他已徒步穿越云南、四川、陕西、山西、河北等省份。北京之行后,他将继续向北,前往辽宁、吉林、黑龙江,预计将于今年秋天步行至中俄边境。纪录片《永远的行走:与中国相遇》跟踪记录了保罗为期两年的中国之行。

保罗·萨洛佩科全球徒步计划图 SMG纪实人文频道 图

如何让更多不同文化、语言背景的人理解气候变化、经济、文化、工业化这些抽象且复杂的问题?保罗在交流会上分享了自己在世界各地行走的启示:找到事件中的人物,用个体的人生故事、感情或思想,来给抽象的事件一个具体的形象,这样不同背景的人都会对此产生兴趣。

“不管通过什么媒介来实现传播,我都会把精力集中于人与人之间的连接,这样会让我的故事更有温度,被更多人记住,也能让不同文化的人真正理解和认同。”保罗在讲述时特别提到了多位在中国遇见的“徒步搭子”,他们之中有教育工作者、历史学家、艺术家、创业者也有学生。在保罗眼里,这些徒步伙伴不仅是向导,还是和他一起讲故事,共同创造故事的人。

《永远的行走:与中国相遇》剧照,保罗·萨洛佩科(左一)

保罗徒步十余年,致力于用双脚寻觅故事,这同样也是参与当天交流会的中国媒体记者的目标与工作难点:如何用不同的报道形式讲好中国故事,更重要的是,如何能让其他国家观众尝试理解现今中国,消弭分歧与误解?在回答澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者以及其他媒体的相关问题时,保罗坦言这是项挑战,即使在21世纪,我们仍被意识形态和身份政治所分裂,导致当前的(舆论)氛围较为两极分化,这或许是我们无法改变的。

尽管不是专门讲述中国故事的人,但作为一个乐观主义者,保罗仍为解决上述问题提供了一个更具普适性且长期主义的思路。“当面对可信度不足的逆风时,我们就应想方设法穿越它,根本在于寻找更好的故事。不断尝试,不断发现别人不曾讲过的故事。”他解释称,大的方向是我们应该寻找与观众的情感连接,否则不会有人相信我们所讲述的。

讲好故事的朴素原理或许早已蕴藏在保罗在旅途中时常提及的那句话,“我走过的所有路让我懂得,‘人’才是我的最终目的地。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司