- +1

中共党史研究︱美军观察组延安报告中的日本工农学校

所谓日本工农学校,就是中共在延安设立的一所日军战俘中心。日本工农学校还引起了驻延安美军观察组的注意,观察组的日本通们从1944年9月到1945年5月的半年多时间内,写出了71份调查报告。这些报告主要集中在一个主题上:抗战时期驻延安美军观察组与中共对日军的心理战合作,即敌军工作方面的合作。延安日本工农学校虽然在国内学术界引起广泛关注,其中既有宏观研究,也有对原日军战俘在二战时期做反战工作的研究,还有翻译成中文的亲历者回忆,如工农学校创办人野坂参三(冈野进)的回忆和原工农学校学员的回忆论文集,但国内学术界迄今却无人提及美军的调查报告,只有少数日本学者对之进行过研究。为什么这个几乎全部由数百名原日军战俘组成的学校会引起美国军方和情报机构如此高度的重视呢?在此对延安报告进行概括性的介绍分析,以期找出答案,并希望能引起学界对这个问题的进一步探讨。

延安报告的历史背景

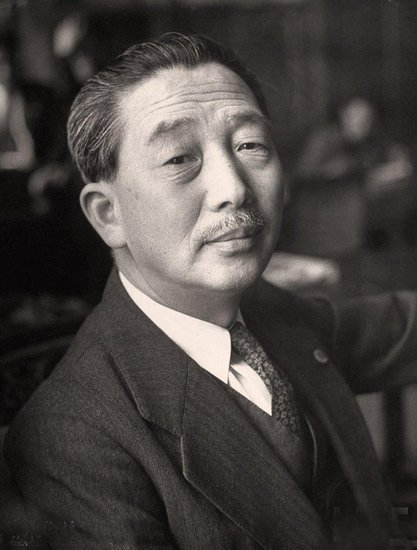

1944年7月22日,美军观察组进驻延安时,八路军总部几乎已将全部的对日宣传工作移交给野坂参三所领导的原日军战俘组织。日共领导人野坂参三是于1940年3月化名林哲由苏联秘密抵达延安的。当看到原日军战俘分散在各个根据地对日军进行宣传时,他建议为这些战俘组织日本工农学校,为八路军新四军培训高质量的敌军工作者,进一步提高他们的宣传效应。在美军观察组进驻延安时期,日本工农学校除少数行政人员、个别教师和部分勤杂人员是中国人外,几乎全部由日本人组成。日本人中除校长野坂参三和一位日本政治流亡者外,几乎都是日军战俘。直到1944年初期,该校培训出的学员们,以总部建立在重庆的反战同盟分支的名义,继续在中共各个敌后根据地做敌军工作。

1944年1月,在野坂参三建议下,延安成立了日本人民解放联盟,代替了反战同盟,解放联盟在各个敌后根据地设有分支。顾名思义,人民解放联盟比反战同盟政治色彩更浓一些,可以说是日本共产党的一个外围组织;但更重要的不同点是前者虽然继续协助八路军新四军在前线做反战宣传,却建立了一个新的宗旨:推翻日本军国主义政权的主要目的是为了在战后建设一个自由、民主、爱好和平的日本。换句话说,这个设立于中国共产党心脏地区的日本组织不仅机构相对独立,而且拥有自己特立独行的目标:为日本国家和人民的未来谋利益。这种在敌国中以前战俘为主的为自己国家利益而奋斗的反战组织,在世界战争史中应是绝无仅有的特例。

中共之所以允许这一组织几乎完全独立,不仅是由于对野坂參三高度信任,更重要的一点是汲取了多年来对日敌军工作的实践经验,认为只有这样做,才能充分发挥原日军战俘主观能动性,使他们为实现八路军新四军的军事目标作出最大贡献。换句话说,尽管长远目标一个是为了解放中国国土,一个是为了战后建设新日本,但八路军新四军和日本人民解放联盟两者之间的近期军事目标却是相吻合的,即击败日本侵略者。至于以什么最好的方式来实现这一目标,日共和中共领导人的选择也完全一致。毛泽东曾对观察组成员埃默森说:“中国人想要写出能打动日本人的传单是荒唐可笑的事,日本俘虏干这事能做得很好。”

这种对原日军战俘反战组织的信赖显然为八路军新四军在战场上赢得了丰厚回报。这一组织在中共军队内部发挥的作用、所取得的敌军工作的战果,甚至突破了当时国民政府对敌后根据地的严密消息封锁,引起了美国情报机构的关注。当然,这也是因为战场上日本士兵的拼死顽抗,对美国军队来讲是一件非常令人头疼的事。尤其考虑到最后在登陆日本时,如果遇到日军一如既往的顽强抵抗,美军损失会难以想象地惨重。为了减少伤亡,从太平洋战争开始,如何对日军开展心理战就成了美国军方与情报机构致力研究的重要领域。但是直到去延安之前,美方虽然作了不少努力,却成效甚微。

1943年2月11日,美国战略情报局主任威廉·约瑟夫·多诺万就曾派人与国务院商量是否能派精通中文的情报人员,如约翰·谢伟思,到华北敌后根据地了解中共情报,“以用于帮助战略情报局制定心理战计划”;但由于种种原因,这个计划搁浅了。据了解,这是美国政府机构最早提出要与中共建立半官方关系的报告,也可以说是一年半之后派往延安的美军观察组计划的雏形。从这个报告可以看出,心理战一直是美国政府关注中共的焦点。因此,美军观察组成员在半年多时间,平均每个月写十几篇有关这一专题的报告,也就不足为奇了。

延安报告的来源

这71份报告有的是直接翻译日本人民解放同盟(或其前身)的文件和八路军政工部门的报告;有的是观察组成员撰写的,撰写者主要是三个日本通:有吉幸治(Koji Ariyoshi)、埃默森(John K.Emmerson)和阿道夫·苏赫斯多夫(Adolph Suehsdorf)。而战时新闻处驻中国的负责人F·麦克拉肯·费舍尔(F.McCracken Fisher)是这一系列报告的组织者,他最初也写过两三份概括性报告。

1.来自日本人民解放同盟(或其前身)的文件。这是71份文件重要的组成部分,是直接从日文翻成英文的。其中有的文件是纲领性的,如野坂参三1943年7月的《告日本人民书:面对中日事件六周年》,这也是工农学校的重要教材之一。有的是宣传教材,如1942年8月延安反战同盟敌军工作者共同起草的《有关日本士兵需求的公开信》,这封信标志着八路军中日军工作者的一个重要转折点:很大程度上脱离了原中共政治宣传的范式,主要以日本士兵的不满作为突破点,瓦解日军军心。毋庸置疑,这个转折也对敌军工作的成功起到了关键性作用。有的是对敌工作者总结出的应该如何撰写对日宣传文献的实践经验,如解放联盟宣传委员会为美军观察组撰写的《如何写出好传单》。在这份报告里,工农学校的原日军战俘们手把手地教如何写出能打动自己前战友们的文章。这些报告五花八门,但基本上是不加任何修改,全文从日文翻成英文,供美军情报机构参考。

2.来自八路军政工部门的报告。和来自日本人民解放同盟的报告一样,这几份为数不多的来自八路军政工部门的报告也是不加任何修改地直译为英文。内容基本上是八路军对日军战俘的政策方针性的文件,如1939年谭政写的《论敌军工作的目的与方针》。这相对有限的直接来自八路军总部的报告表明,美军观察组成员更注重研究如何在短时期内使日军战俘转变为反对日本侵略军的敌军工作斗士的实际效应,而不是中共使用什么方式取得这种成效的。

3.费舍尔撰写的报告。费舍尔是战时新闻处中国地区负责人,也是这一系列报告的组织者。第一、二份延安报告都出自他的手,基本上是综合性的。第一份是讲述他到延安两周后对中共心理战的初步印象,在报告中费舍尔开宗明义地指出他来到延安的目的就是为了考察中共心理战。第二份报告题为《八路军抗日心理战的发展》,主要介绍了所谓中共心理战的简史。这两份报告和第一批延安报告发出日期都是1944年9月25日,这就是延安报告首发日期。后来,他也介绍过日本共产党的纲领。同年11月,他还为其他三批延安报告写过综合性的前言,以后就销声匿迹了。但可以说费舍尔的报告给71份延安报告定了基调。

4.约翰·埃默森的报告。约翰·埃默森和约翰·戴维斯(John Davies)、约翰·谢伟思(John Service)并列为三个约翰,是中缅印战区史迪威手下的四个顾问之一,也是美军观察组中为数不多的文职人员。埃默森于1944年10月来到延安,从某种意义上说是接过费舍尔手中的接力棒,成为后续一系列延安报告的对外联系人。同时作为日本通,他早在太平洋战争初期就到过印度的利多研究对日军的心理战。由于当地人民对英国殖民者的敌视,埃默森对与英方合作抱着犹豫的态度,担心这类合作会损坏美国形象。值得庆幸的是,他在延安工作无需再对此担忧了。埃默森完成了一批延安报告,其中有些是以工农学校学员民意调查的形式写成的,另外一些是与学校负责人的谈话记录或与原战俘学员们的谈话记录。延安报告中唯一在重庆开会的记录也是他的作品:《一次有关民主日本和同盟国胜利的研讨会》。

可以看出,埃默森非常希望美国对日军的心理战能取得八路军敌军工作同等效应,可是如何绕过与美国政府意识形态对立的中共政治工作的模式,利用日本工农学校的样板,来达到战场上与之近似的实际目标,一直都是埃默森所撰写的延安报告思考的关键问题。两个月之后,埃默森离开延安,回到华盛顿,他说服国务院应用美军观察组在日本工农学校所获得的心理战经验,在德克萨斯州的亨次维尔战俘营设立了一个类似延安日本工农学校的日军战俘培训基地。

5.有吉幸治的调查报告。有吉幸治和其他几位美军观察组的日本通一样,在来延安之前,就曾经在不同的亚洲地区从事心理战工作。和埃默森一样,他也于1944年10月到达延安。作为战时新闻处在中国地区的四位日裔美国官员之一,有吉幸治更易于和日本学员、教师打成一片,使他们相对免于拘谨;同时,他在离开美国之前已经是无产阶级文学的爱好者,对共产主义的意识形态又有一定的亲和感。他调研日本工农学校的过程,也是一个理解、学习他们课程的过程。作为美军观察组的成员,他可以选择任何一个年级的课程,根据需要听自己感兴趣的课。由于这多种因素的结合,有吉幸治写出了大量对日本工农学校的调查报告。虽然他写的报告内容与埃默森写的报告有一定的交叉之处,但往往比其他人的报告更深入、更具体、更透彻。

6.阿道夫·苏赫斯多夫的报告。苏赫斯多夫的出现是在埃默森离开延安之后。他的报告一般成文于1945年上半年,内容总体来讲比较实际。其中一部分是请工农学校的原日军战俘帮助美军改写他们起草的对日宣传的资料,虽然这部分报告在他来延安之前也出现过,但是在他的报告中更为常见,范围更加广泛。原日军战俘给美国政府的建议不仅仅局限于亚洲,也包括美国本土,如《延安对檀香山传单的批评意见》。同时,由于学员们不断修改订正,美军的心理战技术似乎有所提高。随着时间的推移,后期的报告受到批评的强度减弱了,而且逐渐得到了一些表扬。在这一阶段,日本工农学校的学生已经参与美国政府的心理战了,甚至在某种意义上集体成为了美军这方面的顾问。其他一些报告是进行数字统计,如《八路军俘获日军俘虏统计解释性说明》等。另外,由于战争接近尾声,除对日军的反战工作之外,如何处理中国的大批伪军等后期问题也列入了苏赫斯多夫的议事日程,如《八路军对伪军的宣传》等有关战后问题的报告。

延安日本工农学校成功原因的分析

延安日本工农学校之所以会引起美国军方和情报机构如此高度的重视,主要还是由于该校在对日军的心理战方面取得了一定的成效。这种成效主要源于以下几个因素。

1.中共的言行成功消除了日本士兵对当俘虏的恐惧。从表面上看,日本士兵宁死不做俘虏是出于对天皇的忠诚。的确,日军也竭尽全力培养士兵们这种近似宗教狂热的精神,但大多数战俘表示,他们“并没有把这类精神训练当回事”,“为天皇而死的爱国主义冲动很少导致自杀。谁也没有见过自己的战友高喊‘天皇陛下万岁’自杀的”。因此,最强的动力与其说是精神信仰,还不如说是对当俘虏后的生存条件根深蒂固的恐惧。“这种恐惧的主要原因是:想象自己将被杀、被折磨、被奴役,认为自己因俘虏身份带来的耻辱,将永远无法回日本与家人团聚,以及被军事法庭审判的可能。”而产生这种恐惧的原因主要是两方面:一是由于日军对待敌军战俘极为残忍,怕对方以其人之道还治其人之身,当战俘也会被折磨致死;二是日本政府把战俘看作已死的人,认为他们是国家的叛徒,不仅战俘本人会受惩罚,而且还要牵连到国内的家人。换句话说,日本士兵想象中的战俘生活是生不如死。但是这种恐惧并没有完全毁灭战俘们求生的本能,也并没有打消他们想回到自己故乡的愿望。

由于八路军新四军开展宣传攻势,又以善待日军战俘的事实来证实自己的理念,在一定程度上打消了他们受虐待、受折磨、被杀的恐惧,本能的求生欲望抬头了。要求生就会为未来的生存条件担忧,就会想回到故乡去看望一别多年的亲人。其中不少原日俘帮助八路军搞反战宣传,不仅是出于对中共优待俘虏的感激,更重要的一点是经过教育,使他们也相信日本的军国主义政府有可能被打败,战败将会带来现政权的垮台。只有这样,作为战俘的他们才能光明正大地回到自己的祖国,也就是延安日本工农学校在课程中一再强调的“载誉而归”。

埃默森指出:“战俘在这里学会了凭记忆复述那些抨击军国主义者和资本家的话语,就像他当初在日军中鹦鹉学舌般地默念士兵行为准则中的段落一样。”原日军战俘这种判若两人的政治立场并不仅仅是洗脑的缘故,而是日本政府战俘政策所带来的难以避免的结果。他们之所以能成为火线上反战宣传的主力军,很大程度上和他们当时宁死不当俘虏的动机有一定的一致性。也就是说,尽管表面上成为敌军工作干将的原日军战俘在被俘前后政治立场判若两人,但是他们两种极端表现其实都是对日本政府战俘政策的正常反应。无论怎么洗脑,日军被俘士兵还是想活下去的。八路军中的原日军战俘敌军工作者积极地为中共服务,也是出于自己求生的需求。

2.日本工农学校的校长即日共领导人野坂参三发挥了重要作用。野坂参三是工农学校的核心人物。1940年3月,野坂参三秘密进入延安的主要目的是想途经中国回日本。但是由于当时国军和日军的封锁,这一计划无法实行。当野坂参三了解到原日军战俘已经在八路军做敌军工作时,意识到应该把原日军战俘为了切身利益反抗日本军国主义政府的主观能动性充分发挥出来。因为他了解,由于现政府对战俘的政策,这些战俘早晚会认识到推翻这个政府是他们能够正常回家的重要途径。野坂参三无疑是革命活动家,在延安的五年中,他尽一切可能推动原日俘的敌军工作在八路军中起作用。1940年11月,野坂参三缔造了日本工农学校;1942年他创立了日本共产主义者同盟;1944年1月,在野坂参三的倡议下,解散了原反战同盟的各分支,成立了日本人民解放联盟。

美军观察组成员也注意到了野坂参三的作用。延安报告中,有两份是为野坂参三写的传记。第一篇报告长4页,是费舍尔根据野坂参三口述写的。而第二篇是有吉幸治经过一段时间的了解,写出的更详细的长达16页的传记。值得注意的是,在两篇传记中,都说野坂参三是1943年来到延安的。实际上他是以林哲的化名,于1940年从莫斯科几经辗转秘密来到延安的。说明野坂参三作为日共的负责人,对美军观察组成员还是内外有别的。可见美军观察组成员对这位日共领导人的重视。而野坂参三作为有丰富经验的国际活动家,也积极寻找最可能被美国政府机构接受的方式实行对日军的心理战计划。比如,在1945年1月,野坂参三专门为美国人改写了一篇他1943年纪念七七事变的《告日本同胞书》,淡化了共产主义意识形态,以便于美国今后使用。野坂参三也赢得了美军观察组的信任,无论遇到任何难题,美军观察组的日本通,包括政治上最为保守的埃默森,都向野坂参三请教,甚至埃默森在战后成为麦克阿瑟的顾问时,仍然保持着这个习惯。

3.中共对日军战俘工作的重视、支持及保障。虽然中共让野坂参三全权负责原日军战俘工作,但是在背后做了大量工作,对原日军战俘的敌军工作给予实质性的支持,并提供保障。因为日军领导层深刻认识到日俘参与中共的敌军工作会瓦解军心,也进行了大量宣传,称之为“治安强化工作”(简称“治强”)。但是八路军采取了针锋相对的措施:“敌人有以军部为中心的华北一元化,以及新民会伪政权日本军联合的总力战。我则以党为中心所领导之军政军民一元化,特别在党的领导一元化报之,我们步调更齐,力量更强壮。”换句话说,日本军部和中共领导班子在宣传战中进行统一领导的实力较量,结果是中共的领导赢了这盘棋。同时,中共还以实际行动与日军打宣传战。例如,用棺木把日军战死的士兵送回碉堡,以瓦解军心;日军也按此方法炮制,互相送战死士兵的棺木。最后,一个日本军官把送回的尸体拿军刀一斩两段。中共抓住这件事,大力宣传,在宣传战战场上打赢了一个回合。从总体上来讲,中共把对日敌军工作看成战场上的一种斗争形式,其重要性并不亚于军事战场上真枪实炮的斗争。

美方对延安日本工农学校经验的借鉴

美军观察组去延安考察中共的军事力量,当务之急是考虑能否通过与中共合作,解决太平洋战争中美国军队所遇到的某些实际问题。

有吉幸治的日侨身份以及对共产主义意识形态的亲和感,缩短了他与中共和日共领导人之间的心理距离,使他得以成为日本工农学校美军调查员的理想人选。这种亲和感也使他获得工农学校学员的信任,把他当作“自己人”,这样可以最大限度地帮助他获取必要的情报,解决太平洋战争中美国军队所遇到的某些实际问题。例如,美军观察组到延安之时(1944年7月22日),正是塞班岛战役刚刚结束之刻(1944年7月9日)。塞班岛战役中,日军不仅以自杀性的冲锋给登陆美军造成极大伤亡,而且在美军占领该岛之后,大批日本士兵,甚至平民,包括一些带着孩子的母亲都跳海自杀了。日本政府把塞班岛集体自杀一事作为英雄事迹大力宣传,以加强对盟军的抵抗。这种现象引起了美国军方领导层的高度重视。有吉幸治专门为日本士兵自杀的问题举行了圆桌会议,以提问形式请求17位工农学校学员帮助分析这些日本士兵自杀时的心理状况,并向这些原日军战俘请教怎样“才能引导士兵摆脱自杀的念头”。由于有吉幸治的这种亲和感,学员们更能畅所欲言。讨论的成功为解决这一令美军头疼的当务之急问题提供了不可多得的最佳途径。以同样方式,从宏观的角度来说,有吉幸治在延安45号报告中,既以观察者身份,又从听课学员的角度,对延安日本工农学校的结构进行了详尽的描述和研究,写出了一篇对日本工农学校全方位研究的长篇论文,为他的同事埃默森后来在美国建立一个类似的战俘营提供了精准的模板。

但在意识形态根本分歧的情况下,如何把八路军敌军工作的成果搬到美国所谓的心理战当中去,取得同样的效果,又不背上受共产主义意识形态影响的名声,是参与这一计划的美国政府工作人员面临的一道难题。例如,有吉幸治与共产主义意识形态的亲和感却造成了他与美国政府领导人沟通上的障碍。而政治上保守的埃默森,虽然也欣赏中共的敌军工作,觉得能为美国所用,但他不像其他热情洋溢的观察组成员一样易于感情冲动,而是能始终保持冷静。在说服美国政府领导层按延安日本工农学校的理念在亨次维尔战俘营建立一个日俘培训基地的过程中,埃默森更能从美国政治界领导人的角度来考虑,尽量帮他们绕开所担心的意识形态雷区。他首先花心思把“美国抄件”——德克萨斯州亨次维尔的日军战俘培训基地和“中共原件”——延安日本工农学校成功地切割开来,他的计划才得到美国当局的认可。美军观察组写了71份有关延安日本工农学校的报告,亨次维尔的日军战俘培训基地负责人从1945年9月29日到12月28日的3个月中,也写出了14份有关日军战俘在培训过程中所取得进步的报告。尽管这些报告简短得多,但从中也可以看出,这个运行3个月有180名日军战俘的培训基地和延安的日本工农学校有异曲同工之处,只是把马克思主义的教材换成了美国宪法或独立宣言之类。在亨次维尔战俘营的培训基地里,延安日本工农学校官兵一致的原则被毫无保留地接受了:“这些课程的成果之一是,在战俘中建立起一种越来越坚定的信念:他们(日军战俘)应受到平等对待,每个人不管职位高低,唯一的衡量标准就是自己的能力。” 只是出于意识形态的原因,这个观念的来源却不见经传。

实际上,无论是收集日军情报、准备沿海登陆,还是利用中共电台和气象台、衡量根据地民众对中共支持的力度等,意识形态这一潜在问题始终贯穿于美军观察组准备与中共合作的每一个项目里。作为现场观察员,美军观察组成员们都体会到这种合作会给美国带来实际好处。而没有亲眼观察到这些好处的美国领导阶层,却更多的是从意识形态的危险性去考虑这些计划。由于处境不同,年轻气盛的观察组成员往往对上级政治方面的担忧估计不足。亲历者对与中共合作能给美国在太平洋战场带来实际利益的信心,和领导层对这种合作在意识形态领域里所带来政治威胁的担忧,造成了双方对这个合作看法的根本分歧。这种分歧使观察组成员的各项计划难以实行。特别是在1944年底美军观察组进驻时,二战即将结束、冷战已露端倪的情况下,实行这些计划变得更不现实了。

虽然这些计划往往没有系统地实行,但是在驻延安时期,多数观察组成员也是抱着与这几位日本通相同的敬业精神,尽可能客观、全面地对中共领导的军事力量各个方面进行调查研究的。尽管他们无法像埃默森一样,说服美国政府界人士实行他们的计划,这些历史文献却能为我们今天研究中共抗战提供参照。

(本文首刊于《中共党史研究》2018年第7期,作者吕彤邻为上海交通大学人文学院、世界反法西斯战争研究中心教授。澎湃新闻经授权转载。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司