- +1

妖魔鬼怪与平民之声:中国宗教文化中的“左道”

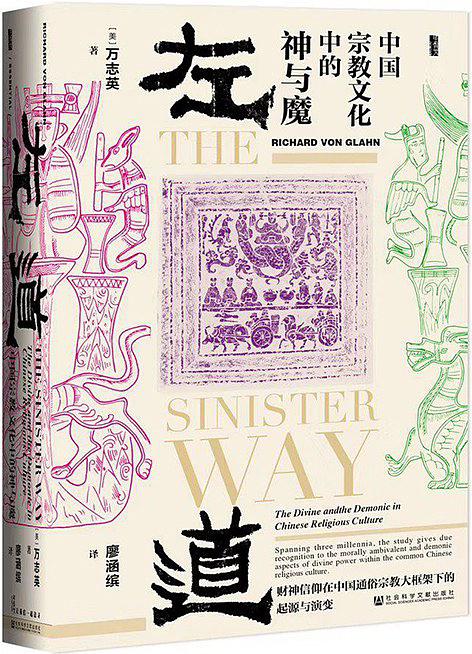

美国加州大学洛杉矶分校历史学教授万志英(Richard von Glahn)对“,审视了五通神信仰的缘起和漫长演变万志英著《左道:中国宗教文化中的神与魔》(The Sinister Way:The Divine and the Demonic in Chinese Religious Culture)中译本近日由社科文献出版社出版,澎湃新闻经授权刊发由作者撰写的导言部分与读者分享,标题与小标题为编者所加。

下面这则轶事于1194年发表于洪迈《夷坚志》中的第十一册。洪迈编录了许多古怪奇异的故事,据他说向自己讲述这则故事的人是从统治中国北方的金朝逃难而来的朱从龙,这个名字只在《夷坚志》中出现过。这则故事发生的时间不详,但朱从龙向洪迈转述的其他故事都发生在12世纪40-50年代,因此它或许也发生在这一时期。

商贩刘庠十分幸运地娶了美貌的郑氏为妻,但生意做得不太好。他因贫困而憔悴落魄,长期与损友在酒馆中消磨度日。郑氏被弃在家中,忍饥挨饿,深受孤独寂寞之苦,对丈夫生出了怨怼之情。一日她忽然发烧,虽然几天后稍有好转,但她仍然独自坐在卧房之中,睁着眼却一句话不说,每当她的丈夫想要靠近时,她就会对其怒目而视、冷嘲热讽。刘庠变得更加沮丧,彻底离家远去。郑氏则将自己关在屋里,不再见客,但从屋外常常可以听到她似乎在和谁窃窃私语。他们的家人于是在墙上挖了一个孔对她进行窥视,但没有发现任何人。

一段时间之后,刘庠终于返回家中,甫一进门便惊奇地发现屋里堆满了金币和上品丝帛。他问妻子从哪里得来了这些财物,妻子回答说,最近数月,每到更深时分便会有一自称五郎君的青年前来与她共寝,他看见的所有财物都是五郎君送给她的,她不敢向他隐瞒此事。虽然刘庠对妻子的不忠感到十分愤慨,但长期忍受贫困之苦的他终于看到了解脱的希望,因此他发现自己很难开口责备她。随后某日,这位陌生的访客于光天化日之下出现了,他告诫刘庠不得再与郑氏过夜。刘庠在畏惧中答应了他的要求,另外找了寄宿之处。

这位神灵带给郑氏的财富使刘庠心存敬畏,他为其铸了一尊铜像,每日早晚都要对神像顶礼膜拜。不久,神灵为刘庠另寻了一位妻子。刘庠一直没能生出儿子,于是他向五郎君祈求帮助,五郎君偷来了地方官西元帅的第九子帮他传承香火。西元帅为了找回儿子,提供了一笔丰厚的赏金。刘庠的一位女邻居恰好在他的家中看到了裹着锦缎的婴儿,她心生疑窦,不认为一个贫穷的商户人家养得出这样的孩子,于是将这一消息告诉了西元帅,领走了赏金。然后,刘庠与郑氏均被捕入狱,他们的财物也被悉数没收。

五郎君因此感到震怒,召来了一群鬼怪,命它们打开狱门,救出刘庠夫妇,同时放走了其他所有犯人。西元帅同样大怒,第二天又重新抓回刘庠夫妻二人,对其施以棰楚酷刑。当晚,五郎君又放出刘庠夫妇,纵火将西元帅的府邸全部焚毁。砖瓦如雨点般落下,致使无人能靠近把大火扑灭。无可奈何之下,西元帅服了软,答应人们可以继续祭拜五郎君,并发誓今后将不再治刘庠和郑氏之罪。故事最终以五郎君对郑氏的占有结束了。

五郎君更广为人知的名字是五通,他是洪迈时期的宗教文化中人们十分熟悉的一位神灵。在留存至今的《夷坚志》中有二十多个故事都提到了这位邪神。对于民间对五通神不屈不挠的供奉,与上述故事中的西元帅相似的公共秩序维护者感到十分震惊,在他们眼中五通神违背了忠、贞、顺等备受推崇的价值观。虽然洪迈本身就精通儒家经典,但他的故事以淫邪之神在秩序之力面前的大获全胜为结局,这有违邪不胜正的儒家基本原则。许多儒学家对洪迈记下的这类涉及鬼神之力的故事嗤之以鼻,认为它们不过是愚昧乡民不着边际的东拉西扯;然而对于那些利用“左道”迷惑臣民的人,朝廷始终保持警惕。

左道是“正道”这一治理良序社会必不可少之要素的对立面,自帝制初期起,它就常被用来描述巫觋们的异端邪说。在成书于汉代(前202年~220年)的《礼记》中,《王制》一文视借助“左道”的行为为罪大恶极:

析言破律,乱名改作,执左道以乱政,杀。作淫声、异服、奇技、奇器以疑众,杀。行伪而坚,言伪而辩,学非而博,顺非而泽以疑众,杀。假于鬼神、时日、卜筮以疑众,杀。此四诛者,不以听。

在这个段落列举的四项罪名中,左道一词出现在第一项,严格说来它似乎指政治上的权术阴谋,尤其是意图欺君的不臣之臣谋求私利的伪善之言。相较之下,另外三类罪行都与旨在“惑众”的妖术、谶术、卜筮之术有关。久而久之,左道也同巫蛊联系在了一起。公元前1世纪,在控告朝廷命官“不道”之恶的诉状中,上述引文中的“执左道”曾多次出现。在其他例子中,左道被用来指代方士们对君王的谄媚逢迎之语。在对涉嫌用巫术——更精确的说法是“咒诅”——伤害或杀害皇帝或其他皇室成员的宫廷命妇施以死刑的奏章中,关于“执左道”的控诉尤其引人注目。前18年,汉成帝废后许氏的姐姐许孊因对皇帝的新欢使用巫蛊之术而被处死,对她的指控特意点出她犯了“执左道”之罪。到汉末,左道已经成了巫蛊的同义词。224年,汉朝结束后称帝的魏文帝曹丕颁布诏令,规定涉嫌行巫祝之术、非祀之祭者都将以执左道论处。在之后的律例中,“执左道”始终与巫祝相关。

在洪迈的时代,地方官员继续运用视左道为非法之举的法规治罪于巫术及反常的祭拜形式。在此一个世纪之前的1023年,一位名为夏竦的知州在洪迈的出生地也就是今天的江西省理政时,使朝廷注意到了宣扬“左道”、自封“神师”的巫觋,他们在夏竦的辖区乃至整个南方都非常盛行。夏竦报告称,这些江湖术士自称能召唤神灵治愈疾病,不许亲属给病人喂食喂药,甚至不允许他们与病人共处一室。师巫们搭起神坛,放上魑魅的塑像或画像,试图以怪箓妖符驱走折磨病人的妖魔。在夏竦眼中,最令人厌憎的现象,莫过于人们将襁褓中的婴儿托付给这些巫觋,然后巫觋将他们培养为门徒,传授他们妖法,希望他们长大后接自己的班。夏竦声称自己已在辖区内抓捕、揭穿了师巫一千九百余户,他呼吁朝廷“严赐条约”,惩戒“左道”、“妖言”以及“恣行邪法”。然而洪迈关于五郎君的描述表明,虽然类似的治罪时有发生,但人们对神魔对日常生活的持久影响深信不疑,政府官员没能成功消除这种迷信。

虽然对于以单个神灵为核心的祭礼的起源和发展,研究中国宗教的历史学家们已付出了相当多的精力,但他们对神灵世界中的妖魔鬼怪还不够关注。在中国的宗教文化中,类似于基督教中撒旦的恶的化身是不存在的,善势力与恶势力在中国人想象的神灵世界中也并非那么泾渭分明。厄运可能源自难以预测、无法扭转的命运安排,但人们往往将其归咎于妖魔鬼怪的作祟。之后流传下来的奇闻怪事与民间传说则揭示,这些可被统称为妖魔鬼怪的灵物,实则占据了神灵世界中与人类联系最紧密的部分,也因此对常人的日常生活造成了最大影响,然而历史文献中很少有关于它们的记载。没有人为最令人不喜的神魔设立神龛,或者说它们的神龛被排除在了官方历史记录之外,叙述相关信仰的文字通常明显受到刻板印象影响,很难帮助我们了解真实的信仰与崇拜情况。本研究将在中国宗教文化发展演变的大背景中检视五通神信仰的历史,希望以此填补中国宗教研究中的这一空白。

中国神灵世界的格局

无论过去还是现在,中国人的宗教首先都是一种祈求神力以增强对现世生活掌控的手段。此外,它还有道德教化作用,可以解释罪孽、蒙受的苦难、亡者的去向,为社会秩序与世俗权力的构建提供象征符号和隐喻,为永生的实现提供精神、仪式、身体方面的戒律。然而,中国的宗教从未产生过独立于宇宙存在的神圣观,而且支配人类所栖居的俗世的,并不是由超然物外的创世神设定的法则。因此,神圣和世俗有机地联系在了一起,都受制于物质世界所固有的改变与转化之力。这些“力量”往往以神祇的形式存在,但在中华文明中也有视宇宙为本然自生体系的哲学传统,这种传统认为宇宙产自不为任何外部神意所左右且不可超越的神秘进程。无论是类似于道教和佛教的有组织的大教,还是那些既无庙宇又无经文的地方教派,在其宗教传统中神圣观都与能实现人类冀望的神力结合在了一起。神力介入的功效,也就是中国人所谓的灵,反映了神祇的法力大小、哪些祭礼可以安抚他们,以及调解世俗与神圣关系的媒介者是谁。

中国的宗教文化不仅承认数量庞大的神祇的存在,还认可法力较小的灵物,尤其是亡者之魂对凡人事务的介入。实际上,死者的鬼魂在大众宗教想象中往往比天上的神明更为重要。不同于高高在上、遗世独立、超然物外的神,死者的灵魂——无论是先祖的在天之灵,还是四处游荡的孤魂野鬼——与日常生活息息相关。武雅士(Arthur Wolf)研究当代台湾宗教的经典之作,使人们关注到鬼神在大众心中的形象与社会认同和社会关系间的对应关系。神怪被分为神、祖先、鬼三个大类,分别映射大众观念中的三大类人:官员、家人,以及与自己没有亲属关系且不定性的陌生人群。这种神灵世界与社会生活经验的一致性,延伸到了凡人与鬼神间权力关系与双向义务的层面。高高在上的神祇虽然神通广大,但很少介入日常的社会生活。与之相反,先祖之灵则需要后人以祭拜、祭祀的方式对其不断给予关注,他们也严密监督着后世子孙的品行。然而,在祖先亡故之后,其能力是不如生前的。不相干的亡者之魂则是全然的外人,无论被看作无助的乞者还是危险的恶徒,他们始终散发着不祥之气,让人感到恐惧和憎恶。

这幅描绘神灵世界格局的地图既从世俗层面又从灵界层面为社会生活保驾护航提供了指引。尤其值得注意的是,这种神圣观的基础是科层权威(bureaucratic authority)原则,以及在中国盛行两千年的君主制所带来的等级制度。调和政治行为的象征符号、词汇与仪式不仅作为隐喻,还作为人界与神界间的真实沟通手段反复出现。

武雅士的模型将中国的宗教文化视为社会关系的反映,它提供了关于宗教观念和实践的重要见解,尤其帮助人们了解到,中国宗教不仅是不同信仰与仪式的清单,还是社会和历史经验的产物。但是,该模型具有功能论思维,它暗含的观点,即神怪因种类不同而产生的差别严格对应社会地位的差异,未能准确把握中国的神灵与其崇拜者间复杂易变的动态关系。许多学者都已经注意到,有大量神怪——实际上包括神明这个大类,例如佛教中的各位佛祖与女性神祇——很难在武雅士三分灵界的模型中找到定位。这个三分模型的受限之处在于,神、鬼、祖先这一分类本身就随时间推移而处在变化之中。许多神灵,尤其是守护一方水土的土地神,其前身就是鬼怪;祖先也可以升格为神祇;在一些事例中,祖先的形象与其他鬼魂并没有太大不同。最后,这个三分模型对了解邪魔外道的本质帮助有限,无法解决在道德层面上具有矛盾性的神灵(如五通神)所带来的神义论(theodicy)方面的问题。

在人类学家基于当代行为(最重要的是仪式行为)为中国宗教建立模型之时,历史学家则倾向于根据主导祭祀传统的三教,即道教、佛教、儒教[或官祀(state religion)]对宗教进行分类。每种宗教传统都拥有独特的神学体系、大量经典、关于日常生活行为的仪式和戒律、一批对教义和实践施以认可的学者(在极少数的情况中还有女性学者),以及历久不衰的机构以使教义不断再生。最近,“民间信仰”(popular religion)开始在历史学界获得充分重视,历史学家们视它为区别于三教的第四种宗教传统。尽管儒家的教育与教化强调世俗化的风气,但帝制中国统治精英的宗教实践与农民阶级的“民间”信仰具有很多相似之处。以中国为研究方向的历史学家们的典型做法是,将“民间信仰”定义为来自社会各阶层的非神职信众的信仰与实践,它与由经文传统和寺庙权威构成的宗教世界形成鲜明对比,而不是区分“民间信仰”与庄严肃穆的精英宗教(elite religion)。这种民间信仰观本质上复述了杨庆堃在其关于中国宗教的划时代研究中提出的二元结构。他描绘了中国宗教中的两种结构形态:1)制度性宗教(institutional religion,主要指佛道两教,但也包括各类算命先生和宗教集会),它有神学体系、各类仪式,以及独立于世俗化社会机构的组织;2)弥散性宗教(diffused religion),它的信仰、实践及组织是世俗生活不可分割的内嵌部分。杨庆堃所强调的更多是后者而非前者在中国宗教生活中的重要性,因为他认为弥散性宗教由中国远古时期的古典宗教演化而来。杨庆堃还主张弥散性宗教对于加强8世俗制度(家庭、世系、公会、村落、兄弟会及其他组织)的社会经济内聚力,以及证明帝制国家规范性政治秩序的正当性,都具有十分关键的作用。

今天的学者虽然极力避免受作为杨庆堃观点基础的韦伯和帕森斯的社会学理论影响,但都普遍接受杨庆堃提出的基本前提,即弥散性宗教是中国宗教生活的主要形式。在其具有开创性意义的研究中,韩森(Valerie Hansen)试图证明弥散性宗教(她称之为“世俗化的”信仰和仪式)不是远古宗教的残留,而是宋朝(960~1276年)这一关键时期发生的社会经济变迁的产物。伊沛霞(Patricia Ebrey)与彼得•格里高利(Peter Gregory)同样将民间信仰描述为“弥散性”宗教,他们关注家庭与社群,而不是教派和教会这类机构。和韩森一样,伊沛霞与格里高利坚持认为不应把民间信仰与“精英”实践对立起来,这再一次令人想起杨庆堃对属于社会各阶层非僧道人士的弥散性宗教与有教义、有固定仪式、有组织的宗教的区分。在伊沛霞与格里高利看来,民间信仰形成了不同于三教的传统,但这四种传统都在相互交流与相互影响中发展。许理和(Eric Zürcher)率先将民间信仰传统类比为中国所有宗教实践的基岩,伊沛霞与格里高利也持这样的看法。这种民间信仰对于其实践者的需求相当顺从,这正是因为它没有有组织的宗教所拥有的那些严格的教义和神学理论,不用受到它们的限制。由于缺少正统经文和完善的神职体系,其多样化的信仰和价值观以象征符号、神话、仪式的形式不断再生和传播,主要传播介质包括民间传说、表演艺术以及家族文化。

人类学家还强调了普通信众的、世俗化的、弥散性的宗教实践,与僧道的神学和法事间的区别。在很大程度上,关于当代中国民间信仰的人类学研究被一个问题支配:宗教思想和实践所增进的,究竟是社会和文化价值观的统一性还是差异性?比如说杨庆堃和莫里斯•弗里德曼(Maurice Freedman)主张中国宗教实践的各种变体都可被归入一个使中国文化紧密联系的包罗万象的结构。华琛(James Watson)则与他们观点相反,他提出宗教信仰具有的只是表面上的一致性,在其伪装之下的则是不同社会团体对这些信仰差异极大的诠释,对某一特定神灵的崇拜方式反映了在地位、阶级、性别等因素的作用下形成的不同社会认同。近期关于当代台湾的学术研究强调了宗教是如何在促进意识形态一致性的同时制造社会分化的。例如桑高仁(Steven Sangren)主张一种始终如一的符号逻辑已经渗透了中国文化的“价值结构”,但不同社群所拥有的不同历史导致掩饰这种基本文化延续性的制度和社会行为产生了变体。桑高仁没有像武雅士和杨庆堃那样将神灵世界视为对各类社会关系的映射,而是认为宗教符号具有多种含义,且因为社会关系所固有的张力,人们可以用相互矛盾的不同方式对它们进行解读,然而仪式行为最终又使占据支配地位的社会秩序得到了巩固。桑高仁将社会团体与其符号化表示间的关系描述为“递归式”(recursive)关系,他得出的结论是本地社群的特殊化趋势最终会在普世性的宇宙-政治秩序中得到升华。魏乐博(Robert Weller)对于正统社会政治规范与宗教实践间的辩证关系有不同看法,他对比了大量被共享的文化价值观与对这种“共同基金”的不同理解和诠释。对于正式宗教信仰的意识形态构造(国家及宗教机构的权威)和它们在社会生活经验中形成的“实用性诠释”(pragmatic interpretations),魏乐博进行了区分。不同群体会采用各种风格的实用性诠释,因此同一套一般性价值观和仪式结构可以生出截然不同的意义。魏乐博描述了不久前台湾民众如何根据各自的目的改造祭祀仪式和经文“意识形态”的方式。

桑高仁强调了仪式的复原功能,这与其他一些人类学家的观点不谋而合,他们断言在中国的宗教文化中仪式活动比信仰更为重要,认为标准化的仪式使中国社会中的文化一致性变得更加具体且持续。魏乐博虽然承认共有的社会经验可加强意识形态和社会的统一性,但强调社会变迁可能会削弱诠释方式和价值观的统一性:“如果将信仰看作阶级和社会的机械化关联物,我们就看不到诠释方式反映在不断发展的历史经验中的灵活性了。人们利用、操纵并创造文化(包括宗教),在社会关系的体系下将其视作日常生活的一部分。”可以肯定的是,桑高仁和魏乐博的构想改进了杨庆堃关于制度性宗教和弥散性宗教的两分法。他们两人都认识到了“历史”(即社会生活经验)在宗教价值和实践的形成过程中的重要性;无论从社会意义(精英/平民)还是宗教意义(非神职/神职)上看,他们都没有落入明显割裂大传统和小传统的陷阱;他们意识到佛教、道教、儒教以及民间信仰都是同一文化体系的组成部分。

人类学家尽管普遍认可杨庆堃对制度性宗教和弥散性宗教的基本区分,但在一个重要方面和他思路完全不同。杨庆堃认为弥散性宗教广泛存在并因此依赖于世俗化机制,所以它缺乏打破传统和阶级壁垒的主动性;而与此同时,僧人和道士在社会主体中的边缘化使他们成为潜在的反对势力(更不用提各类秘密教派了)。占主导地位的“价值观结构”可以正当化现存社会机构并使其获得再生,桑高仁同意仪式过程对产生该结果的机制能够起到障眼法的作用。但魏乐博质疑了如下观点:主导权势结构对现状起支撑作用,而民间信仰总能使这一主导结构获得巩固。他认为与制度化宗教的思想传统相比,民间信仰更具有激发另一种意识形态的潜力。芮马丁(Emily Martin Ahern)更进一步提出,宗教仪式完全不会令被统治者看不清或看不见统治者的本性,相反,它们使社会底层可以通过使用、操纵神力来达成自己的目的。

“意识形态”与“诠释”(用魏乐博的话说)具有的多样性可证实一个观点:中国宗教不是一套信仰体系,而是一系列具有目的性的行动(即最广义的仪式),采取这些行动可以改变世界,也可以改变个体在该世界中的处境。对中国宗教的这种看法得到了人类学家的广泛支持,甚至一些宗教史学家都是其拥趸。对于中国境内葬礼仪式显而易见的一致性,华琛将其归因于仪式过程的表演性本质:文化认同存在于仪式的“实践正统”(orthopraxy,即仪式的正确举行),而不是在信仰和价值观中。因此,这种仪式实践正统成了促进文化同质化的重要力量。佩普尔(Jordan Paper)的结论是中国的宗教建立在仪式行为(在他眼中,仪式是凡人与神灵的共宴)这一核心之上,从远古时期起它就已经显得单一且相对统一。类似的,桑高仁坚持认为在中国的宗教文化中,崇拜的形成靠的是公共仪式,而不是神祇或神龛。不同于人类学家对仪式行为的重视,历史学家们的关注焦点是信仰,尤其是对重要神灵的崇拜。

中国宗教文化的基本取向

在这份关于中国宗教的研究中,我采用的方法在很大程度上受到了前文提到的模型的影响,但在一些重要的方面又与它们不同。一方面,我着重强调了中国宗教文化的多样性。中国宗教中传说、符号、仪式显而易见的统一性掩藏了“实用性诠释”(用魏乐博的话说),而这些“实用性诠释”可以反映社会思想和行为的不同变化形式。在中国,所有的宗教都是地方性的,这一点十分重要。只有仔细检视地方社会的历史,我们才能真正理解宗教和社会间的辩证关系。(此处我提到的“历史”与桑高仁的不同:桑高仁认为“历史”是验证文化范式和社会类别的过程;而我的“历史”范畴更大,它是社会秩序和价值观被不断重释和重构的开放性过程。)对于用仪式行为而非信仰或价值观来定义宗教的做法,我也不甚满意。仪式和“意识形态”一样不够稳定,人们同样会对其做实用性诠释或根据不同需要对其进行更改。作为获得权力的工具,仪式有多种开展方式。

另一方面,神圣之力和人的主观能动性都可在人生历程的塑造中发挥作用,我相信我们可以用这种作用的基本取向来定义中国的宗教文化。我反对杨庆堃关于制度性宗教和弥散性宗教的两分法,以及近期研究对神职化(hieratic)宗教和非神职化(lay)宗教的严格区分。我也不认同用佛教、道教、民间信仰等不同宗教传统来定义中国的宗教。就像魏乐博的“实用性诠释”概念所揭示的,可以多多少少从意识形态层面对佛教或道教的信仰及仪式加以利用,从而达成与教义教规相异的目的。同样,对于由“正典经文”与“专业神职人员”定位的神职化/制度性宗教与二者皆无的非神职/世俗化宗教的区别,近期的研究有点过分强调了。我们无法将世俗化的民间信仰中的价值观和实践活动,从其所处的大的社会母体及制度矩阵中分离出来。韩森将“世俗宗教”(secular religion)定义为不需要神职人员居中协调的宗教实践,虽然她的定义使这个概念有了一定可取之处,但我认为她低估了经文和宗教人士在“世俗”宗教形成过程中的作用。此外,对于杨庆堃的另一个论点,即这种世俗宗教(或者杨庆堃口中的“弥散性宗教”)与世俗社会制度高度契合,以至于其不可避免地会巩固既有社会认同和社会关系,我也强烈反对。

因此,为避免“世俗”一词可能产生的歧义,我选择用“通俗”(vernacular)宗教来描述属于大众的中国宗教文化。“通俗”一词带有属于普通民众之意味,但它根植于本地和地区历史。通俗的白话(vernacular language)当然比文言文(classical language)更接近日常对话,但白话既存在于文学作品之中,又是一种口语传统。将白话文/通俗宗教与文言文/经典宗教(classical religion)对立起来,就有重入杨庆堃二分弥散性与制度性宗教之陷阱的风险。而我们应该做的,是承认儒释道三教与通俗宗教是同一个整体中相互联系的组成部分。因此,在这份研究中,通俗宗教指以信仰或仪式的形式呈现的地方性或共有话语,它可被用来解释和表达复杂多变的宗教意识和实践。虽然通俗宗教具有的某种显著倾向性使其能被用来指代一种共有的中国宗教文化,但这个概念的含义随着时间和空间的改变也会发生变化。它在历史上曾以多种形式出现,其意义与重要性体现在历史上的具体形式而不是某种支配性的“结构”之中。五通神信仰在千年历史中令人讶异的转变即通俗宗教发展进程的一个缩影。

在我的阐述中,“通俗宗教”既有地方性又有通俗性,这在某些方面呼应了施舟人(Kristof Schipper)在其关于道教科仪的研究中对“白话”(vernacular)和“文言”(classical)的区分。在施舟人的笔下,道教的白话法事(vernacular ritual tradition)是全然本土化的,无论就形式还是实质而言,它们相较于由受箓道士主持的文言科仪(classical ritual tradition)都大为简化,同时还充斥着地方传说、口传仪式及出神之态。他拒绝接受弥散性宗教和制度性宗教的简单对立,主张道教总是与地方宗教文化紧密相连。主持科仪的道教法师会借鉴白话法事,在地方社群中两种仪式的实践方式常常靠拢。可是施舟人仍将重心放在文言科仪之上,将其描述为“中国宗教一种文气、优雅、精细的表现形式”,认为文言科仪是授予“更为普通的地方信仰”统一性与连贯性的“上层结构”。从历史的角度出发,施舟人将唐宋变革期(Tang-Song transitional era,8~12世纪),也就是道教祭仪开始渗透地方信仰的阶段,视为通俗化道教的形成期。我同意仪节通俗化的进程在唐宋变革期实现了惊人进展,但也正如韩森指出的,这一时期的另一个特征是仪式活动的世俗化操办方式(同样,韩森认为通俗化意味着不需要神职人员的介入)广为散播。在施舟人眼中,仪式始终需要宗教人士的居间协调,因此他忽视了普通信徒和其教派对通俗宗教之形成所做的贡献,而这种贡献同样意义重大。想要正确认识通俗宗教,我们还需考虑其所处的具体社会情境(既包括个体或家庭背景,也包括公共环境)。

我的论点是中国的宗教文化在其整个历史中显示出了两种基本取向:1)它是一套用来协调凡人与神灵世界关系的幸福主义的(eudaemonistic)慰灵(propitiation)与辟邪(exorcism)方案;2)它是对宇宙所固有的道德均衡的持久信仰。这两种取向都可以追溯至已经开始使用文字的青铜时期早期文明:前一种取向可由殷商时期(约公元前1700年至约公元前1045年)的宫廷宗庙祭祀证实,后一种则是在商后的周朝(约公元前1045年至前256年)发展壮大的天命信仰的核心内容。两种取向后来都被三教制度化传统所吸收,但是它们之间存在不可调和的矛盾。中国人虽然(至少从进入帝制时代起)并没有因坚持一种取向而完全排斥另一种,但在对它们的处理上很难做到一碗水端平。

蒲慕州(Muchou Poo)注意到,远古中国(即商周时期)最经久不衰的基本宗教心态从根本上看涉及用卜筮保障个人福利。蒲慕州认为普通民众的信仰主要就是他们与神灵世界做的交易,这种交易通过占卜或献祭完成,完全缺少道德成分。痛苦与不幸作为人生中长期存在的困扰被归咎于鬼神的作为,导致苦难的不只有邪灵,还有苛刻的祖先、不幸的鬼魂以及心存报复的神明。蒲慕州因此总结道:“人们关于宗教信仰的日常态度很少区分神仙与鬼怪。”尽管一些有识之士(如孔子)认同的观点是神灵主要通过祈祷者的品德判断祭品的价值,但在影响凡人生活方面最“灵”的往往是妖魔。在旨在避开凶煞的占卜之术与辟邪之法中,道德维度是几乎不存在的。自从中国进入帝制时代,人们就开始编制关于宗教仪式与节日的历书,这主要是因为当时的人认识到,有必要定期净化恶灵并安抚反复无常的先祖。

道德特性被引入通俗宗教文化(与宗庙祭祀文化相对)是与“关联性宇宙论”(correlative cosmology)的传播相伴发生的。“关联性宇宙论”植根于一个信念,即宇宙是一个有机体,个体、社会和自然在其中顺应的是同一种渐变和突变周期(见第一章)。这种世界观强调了和谐的均衡性与连贯性,认为它们是世间所有正在运作的可见与不可见力量的基础。从公元前4世纪起,几乎所有学问——哲学、治国之道、宗教、医学、自然科学及兵法——以及人们在生活中对每门学问的应用,都带上了强烈的关联性宇宙论色彩。就个人层面而言,关联性宇宙论发展出了旨在暂停肉体衰弱及生命能量衰退的占卜行为,而完成卜筮则要求个体(身体与道德上)的自律与灵知。在社会和政治层面,关联性宇宙论中的分类使统治者可以通过人类行为影响宇宙结构和宇宙变化的模式。关联性宇宙论尽管最初并不包含道德元素,但在汉代逐渐被注入道德色彩,这种道德均衡观后来获得巩固,并在佛道两教的教义中得到彰显。在这种观念下,人类与灵界或宇宙的关系被道德均衡支配,康儒博(Robert Campany)将关于这一关系的信仰称作“天人说”(doctrine of Heaven and Humanity)。

关联性宇宙论及从其衍生出的“天人说”都建立在对“感应”的基本信仰之上,“感应”则在现实的不同秩序之间起调和作用。根据关联性宇宙论,人世间的事件可以激起(感)宇宙中的反应(应)。同样,人类行为(包括所有道德与仪式层面的人类行为,而不仅限于统治者与巫祝的行为)也会激起灵界以及居住其中的鬼神的反应。人类的不端之举将在灵界引发天谴(异象与凶兆)并招致惩罚(个人灾祸或普遍性灾害)。正如康儒博指出的,“天人说”主张“善有善报,恶有恶报,不管是哪种类型的善恶”。凡人与天命间感应所具有的特殊道德属性尤其清楚地体现在了“报应”(这个词最初专门指代预兆,后来被用来翻译佛教理念“karma”)这一概念中,它对汉朝之后的宗教话语至关重要。

然而,感应并不总是意味着道德秩序。神灵通过可以预见的方式回应慰灵仪式,关于这一点的认识先于关联性宇宙论而存在。对神怪所拥有的干涉俗世事务的力量(即“灵”),可以通过献祭与卜筮进行人为操控。因此,一位神祇受到敬仰的程度与其对凡人请求的回应性成正比,这种回应性被称为“灵感”。然而,我们不能简单将“灵”理解为对某位神灵神力功效的信念。正如桑高仁所强调的,任何主体的“灵”都“由一般化的文化逻辑和特定背景下随历史发展的社会关系逻辑定义或受到它们制约”。无论体现为神迹还是神惠,神力的彰显(即灵验)都不仅可以说明相关神灵影响人类命运的能力,还会定义并证实崇拜者之间的社会关系。随着社会关系改变,神祇的力量也会发生变化。维系某位神灵与其崇拜者之间的关系的,不是道德契约,而是彼此间的交易:一方付出的是定期的供奉与膜拜,另一方则提供保护与援助。许多神灵在道德问题上都模棱两可,有的甚至可以说天性本恶,它们使用暴力的可能性同使用道德力量一样大。

本研究从分析自远古以来就存在的两种基本取向——以实现个人幸福为目的的祈求及道德均衡——出发,呈现了中国宗教文化的历史,并把儒、释、道这三种不同宗教传统的发展视作基本取向的派生。我提出在帝制时期,中国宗教有两个重要的转型时刻。首先,关于死亡和死后生活的新看法在汉代出现,它们最终形成了一种与之前的信仰十分不同的亡者崇拜,而这种崇拜对救世信仰(即产生于中国本土的道教和来自异域的佛教)的形成起到了奠基作用(第二章)。其次,在宋朝,通俗化的仪式活动以及使神灵世界变得更加平易近人的命理之术,促成了宗教文化的转型(见第五章)。仪式通俗化的进程构建了当代中国宗教文化的基本框架。

邪魔和鬼邪之力是我分辨的上述两种基本取向的重要特征。在本书的后几章,我将对五通神进行个案研究,他十分具有说服力地显示了中国的宗教文化诠释神(divine)与魔(demon)的方式。五通神信仰是一个幸福主义取向几乎完全压过道德均衡的例子,从这一点看五通神信仰显然违背了使两种取向整合在一起的大趋势。从其产生的10世纪到12世纪,五通神信仰不断发生改变,这些变化反映了人们关于神灵世界和人类社会秩序的通俗化构想是如何演化的。在这一阶段,国家、宗教界权威、虔诚的普通信众以及世俗化的批评者都在寻求为这位神灵重新塑造形象的方式,从而令其适应自己宗教或道德上的情感需要。虽然他们的努力未能完全根除五通神作为邪魔外道的一面,但他们影响了民众对这位神灵的通俗化认识。

在古希腊,“daimon”这个词所形容的不是神灵的一个类型,而是“一种神秘力量,一种驱使人们无端前进的力量”。决定人类个体的情绪和性情的,是寄居其体内的神灵,即它是“快乐之灵”(eudaimon)还是“悲伤之灵”(kakodaimon)。希腊词“daimon”还指在死后开始守护凡人的英雄亡灵,以及致使生者孤注一掷的“虚构幽灵”。在希腊-罗马时代晚期,“daimon”(类似于拉丁词“genius”)通常指弱神或半神,特别是在个体出生之时就与其建立关系、负责保护个体的家园与家人的守护神。在柏拉图的弟子色诺克拉底之后,这个词才被系统性地用来指代嗜血、淫荡的邪灵。和古希腊的情况类似,在中国的宗教文化中,更合适的做法是将“魔”视为一种使神、灵、人产生敌意或恶意的倾向,而不是神灵的一种类型。某些神灵,例如第三章讨论的山魈,就是一种不折不扣的恶灵。而另一些,例如第四章的瘟鬼,我们可以认为其性本恶,但也可将其当成向有罪之人施以公正惩罚的天神使者。五通神和这些邪灵有共通之处,但他同时也被认可为在面对信众时展现出强大灵感的神祇。

五通神在其早期有许多化身,既可为善,又可作恶,有时是为人治病的医者,有时又是道德败坏的恶魔。南宋时期(12~13世纪),五通神被列入官方祀典,且在当时才盛行不久的道教雷法流派的祭拜传统中,他所受的待遇同样达到了最高水平。明朝晚期(16~17世纪),在江南地区这一中国经济和文化的中心地带,五通作为掌管财富分配的神祇成为主要祭拜对象。具有财神身份的五通神最鲜明的特点是其残忍邪恶的属性。在人们的观念中,五通不是文化英雄,也不是高尚人格的体现,而是人性中的可鄙缺陷、贪婪与色欲的化身,是喜欢玩弄、伤害弱者的邪神。就这一点而言,五通神是当代财神明显的对立面。

在大众如何看待金钱与社会关系之间的关联这个问题上,五通神信仰的历史及五通成为财神的过程提供了一种独特的视角。许多观察者都曾评论,中国文化对贪婪无度、掠夺成性的特质,缺少中世纪基督教会曾施加的那类宗教制裁。虽然中国的宗教文化不谴责那些为求财而向神明祈求帮助的人,但五通神深入人心的邪神形象揭示,对贪财的危险和颠覆性后果,中国人具有敏锐的认知。对五通神的祭拜常常被禁止或阻碍,这一点并不令人惊讶。这样的情况零星地发生在明朝中期,然后自17世纪晚期以降,系统性的镇压活动开始了。最终,虽然五通神信仰苟延残喘到了20世纪,但象征勤奋、谦逊、节俭、正直等“布尔乔亚”正面品质的新崇拜对象,削弱了其因财神身份而获得的重要地位。然而,五通神的式微并不意味着国家成功主导了大众信仰。当代财神信仰的象征性构建始于18世纪,该过程反映的实际上是江南地区社会、经济、文化的变迁,它们与两个世纪之前令五通神在一众神灵中鹤立鸡群的那些变化一样深刻。

鉴于本书希望通过士大夫这一统治阶层所做的书面记录来研究集体性的大众心态,我应该对研究方法稍做解释。本书使用了多种类型的史料,有道教经文、宗教启蒙读本、寺庙碑文、白话小说,也有政府公文、官方实录及地方志。然而对于五通神信仰来说,最重要的文献是在漫长历史中积累的各种逸事琐闻,例如本书开头讲述的五郎君的故事。这些奇闻的记录者当然属于上层社会,他们满腹经纶、学识渊博,精神世界与不识字的五通神信众差别极大。对于那些坚持认为平民的文化和信仰具有基本自主性的人来说,依赖于书面的志怪小说存在误读和故意扭曲事实的重大危险。然而在其研究拉伯雷小说中的幽默与民间信仰的经典之作里,巴赫金已经对以下问题做了充分解答:通过分析文盲阶层永不会翻阅的书籍来研究他们的心态,这样做到底有何效用?密切关注志怪故事中的符号和隐喻,能够揭示它们深层含义的结构以及这种结构的演变方向。一则志怪小说可以保留关于具体经验的语言,就这一点来说,它的确提供了关于平民心态的宝贵见解:“这类重复性故事在形式上与农夫间的交谈十分相近,而这种形式或许存在于大多数‘面对面’的沟通之中。它涉及具有象征意味的具体语言,这些语言反复强调着社会关系的核心部分。其重复性和表面上的琐碎性指向了我们希望调查的对象。”尽管执笔人不同,但五通神的故事或奇闻在本质上仍然具有一致性,这意味着文字版本基本保留了口述内容。

假设集体性心态不具备阶级属性,或是将“价值观”从其所处的社会情境中抽象出来,这两种做法所具有的危险性或许更大。士大夫阶层的意识形态与关于大众心态的书面表述表面上看十分接近,对该现象的一种解读是它证明在封建王朝末期,中国文化“一体化程度不断加深”,精英与农民价值观“愈发相近”。对于这一观点,本项研究表示质疑。本书虽然承认统治阶级的文化与被统治阶级的文化相互影响,但区分了强加于农民阶层的文化与由他们自己创造的通俗文化。如果认识不到其中的区别,我们就无法听到中国宗教文化中常被精英话语忽视的真正的平民之声。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司