- +1

特写|“共和”之下,“另一个法兰西”在燃烧

“他们虚伪地说着,所有法国人都拥有同样的权利。但这不是事实。在法国出生、拥有法国国籍的非洲人后裔不会像白人一样被视作法国公民……”

当地时间2023年6月30日,法国巴黎,垃圾被点燃。

在北非裔少年引起的舆论洪流席卷全国之时,法国青年教师穆尼亚与同伴们一样震惊,同时,内心的无力感将她推向了持久的焦虑。她与这名17岁少年的背景是如此相似:父母是来自阿尔及利亚的移民、成长于被媒体污名化的大城市郊区(banlieue)、拥有别人眼中“奇怪而拗口”的阿拉伯名字和父称。

当地时间2023年6月29日,法国巴黎郊区楠泰尔,一名17岁的少年被警察开枪打死,引发了抗议活动。

“我们经历过白人从未经历过的歧视。”在这起悲剧引发法国全国持续骚乱几天后,穆尼亚愤懑地向澎湃新闻(www.thepaper.cn)说道,“法国政府认为,法国不存在系统性种族主义。然而,当你是阿拉伯人或者黑人时,你被检查和逮捕的可能性是白人的20倍。这就是我们受到的区别对待。”

6月27日,纳赫尔死亡的消息传出几个小时后,在他被枪杀的楠泰尔市立刻爆发了抗议活动,次日,示威活动蔓延至全国各地。短短一个星期内,有超过5000辆汽车和1000栋建筑被纵火或破坏,超过250个警察局和近百个市政厅遭到抗议者袭击。

当地时间2023年6月27日,法国巴黎西部的楠泰尔,消防员正在扑灭一辆被抗议者烧毁的汽车。

当地时间2023年6月30日,法国巴黎,自发抗议示威活动期间,一名抗议者被逮捕。

法国政府选择严阵以待,在全国部署了4.5万名警察,动员了装甲车和特警队。在连续十余个火光和暴力充斥的夜晚,有数千人被捕——他们的平均年龄仅为17岁,其中60%的人以前没有犯罪记录。

当地时间2023年6月30日,法国里尔,法国国家警察突袭战术部队的警官在街道上巡逻。

为了避免卷入事端,穆尼亚并未参与任何示威和破坏活动,她所在的政党“法国穆斯林民主联盟”(UDMF)也仅仅谴责了警察的暴力。“我们知道,除此之外,我们什么也做不了。再过几天,也许大家就会忘掉这件事。”她说道,“到目前,我们还没有看到有谁能够终结这样的荒谬。”

郊区在燃烧——这似乎是一个关于“法兰西”的悖论:在对于许多局外人来说如此具有吸引力的社会表象下,怨恨正在沸腾。

房间里的大象

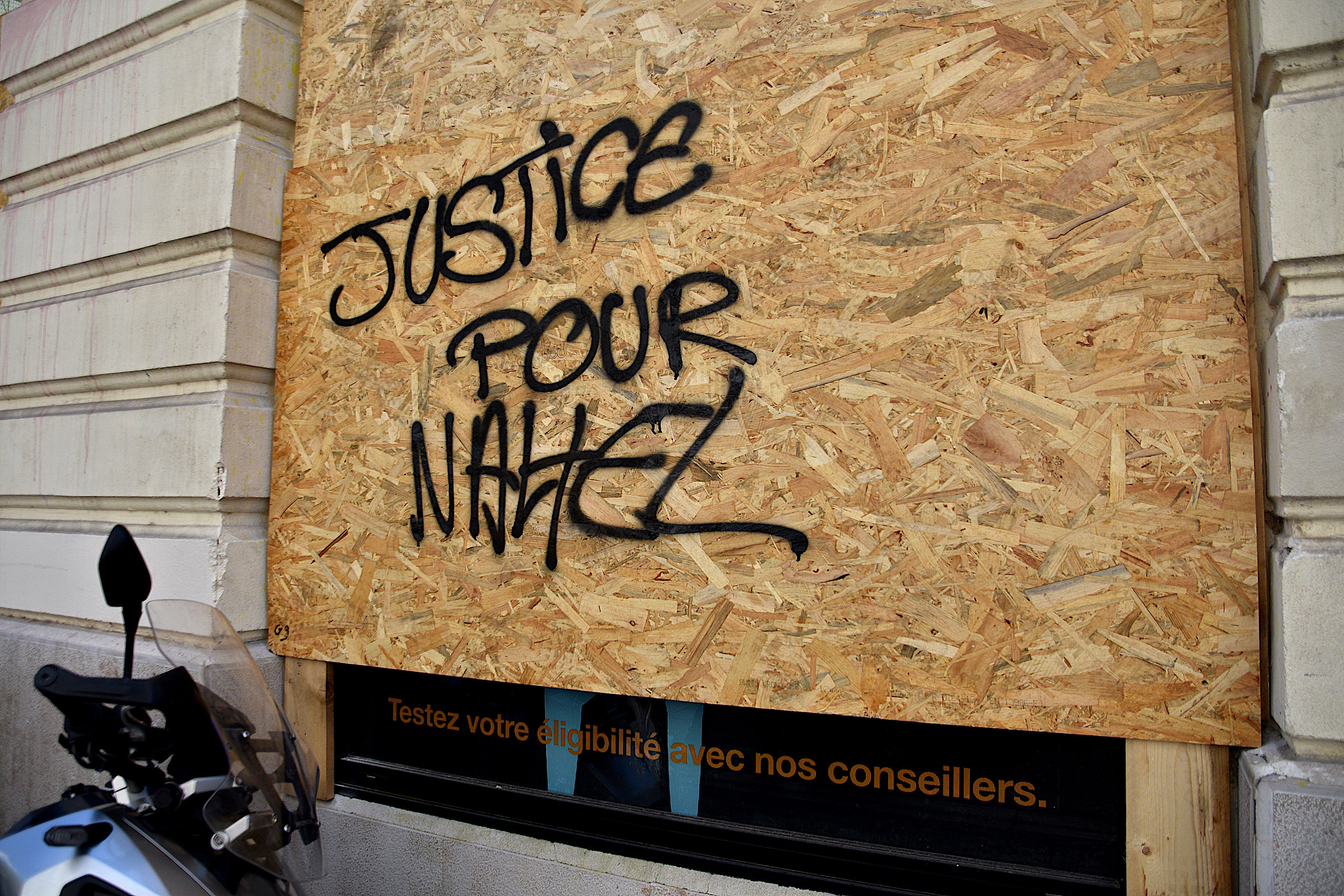

7月中旬,法国各地的抗议和骚乱已逐渐平息。但在愤怒的中心楠泰尔,空气中依然弥漫着紧张的气息。暴力的痕迹仍然布满街道。一些被破坏到无法挪动的“僵尸车”停在路边,金属路标有的被连根拔起,有的已经弯曲变形。“警察去死”和“为纳赫尔讨回公道”的涂鸦标语填满了社区的墙壁。

当地时间2023年7月3日,法国马赛,一家商店的窗户保护板上喷着“为纳赫尔伸张正义”的字样。视觉中国 图

出于安全考量,楠泰尔市政府取消了7月14日国庆日的庆祝活动和烟花表演。“这座城市经历了真正的创伤,我们知道7月14日不是郊区最安静的时刻。”市政府工作人员谨慎地对媒体表示。

纳赫尔的死亡勾勒出穆尼亚脑海里一段久远的记忆。19年前,在楠泰尔500公里外的新霍夫(Neuhof),一名33岁的摩洛哥裔法国人哈桑在停车接受检查时遭到一名“惊慌失措”的警察枪击身亡。当时的社交网络并不如现在这般发达,但悲伤还是很快在法国的移民群体之中传播开来,同样掀起了全国持续抗议的浪潮。

“这次比那时候更令人震惊,你会想,‘妈的,现在是2023年了,可是什么都没改变’。”彼时就居住在新霍夫的法国导演赫查布·库蒂尔,在事发后与社区的其他居民为哈桑组织了一场“白色游行”。近日接受媒体采访时,他用沙哑的声音描述了当时邻居们的感受。

“显然,我们都惊呆了,我们不明白这怎么可能,一个经验丰富的警察怎么会开出这样一枪?我们一直没有得到解释,我们只能(将政府的说辞)视为试图操纵真相。”库蒂尔说道,“我们在纳赫尔的事件中再次发现了这一点,只不过这次我们有了视频。这些谎言,更令人恼火。”

6月30日,联合国人权高专办对纳赫尔事件表示关切,并要求法国“认真解决执法中的种族主义和歧视等深层次问题”。然而,法国政府一如既往地强调,“针对法国警察的种族主义或系统性歧视的任何指控都是毫无根据的”。

与此同时,法国警察工会基本无视了这样的警告。“我们的同事和大多数公民一样,再也无法忍受这些暴力少数群体的暴政。”在一份令人惊讶的通告中,法国警察工会将参与暴力的移民指作“害虫”,并表示警察将持续进行“抵抗”。

穆尼亚向澎湃新闻发来一份2021年7月法国政府在美国弗洛伊德事件之后发布的一份报告,报告称法国警察系统内部确实存在种族歧视的个例,但并不存在“系统性种族主义”。

对这种说法,她很难接受,因为在她看来,法国主流媒体的叙事中,罕见对肇事警察背景、开枪动机的探讨,相反,报道对于受害人纳赫尔移民背景及其家属的犯罪史“格外感兴趣”。而这次,在全国讲话中,法国总统马克龙将骚乱的责任直接归咎于“父母、社交网络和电子游戏”。

“事实就是,在法国,如果你有一个穆斯林名字,或者你戴头巾,你找到一份工作的几率就少了。有一些穆斯林拒绝和异性握手,比如我是一个女性,如果我拒绝和男性握手,我就会被当成是‘伊斯兰分离主义者’,仅仅因为我不愿意握手……再比如说我去医院看病,如果我不愿意男医生给我看病,我可能会被罚款。”穆尼亚列举了种种受歧视的“证据”,但同时她也承认,正是由于2015年以来一系列恐怖主义袭击,让许多法国人对待穆斯林移民的态度变得更强硬。

在法国,讨论种族是一种禁忌——这种“政治正确”直接来源于法国大革命影响下的共和主义观念与世俗主义政教分离(laïcité)原则。在这种原则下,解决种族主义问题的最好方式似乎是避免谈论种族主义。

“谈论种族主义的记者很难被认为是‘中立’的。”巴黎政治学院新闻学系研究生亚历山大对澎湃新闻揭示出了这种“政治正确”在法国的地位,“即便是承认存在种族主义的左翼组织和媒体也称,‘黄背心’、环保活动人士、无政府主义者、反资本主义者和工人阶级社区对于警察暴力问题的斗争与穆斯林移民群体是一致的。”

殖民主义的幽灵

就在一年前,一部名为《雅典娜》(Athena)的法国电影登上威尼斯电影节的银幕,燃烧的火焰和愤怒的少年跃然海报上,情节于今日宛如一个自我实现的预言。电影中,与纳赫尔一样,13岁的穆斯林少年伊迪尔被警察殴打致死,哥哥阿卜杜拉在新闻发布会上讲话时,他愤怒的兄弟卡里姆抄起“莫洛托夫鸡尾酒”朝躁动的人群丢去,拉开了全国混乱的序幕。

《雅典娜》海报

在这部反乌托邦政治惊悚片中,伊迪尔、阿卜杜拉和卡里姆三兄弟来自一个名叫“雅典娜”的郊区。在这里,象征着“平等自由”的法国与容纳工人阶级、移民后代的“另一个法国”之间的矛盾不可避免地爆发——这个法国是贫穷、暴躁而愤怒的,大多数情况下是隐形的。

即便是西方人也直呼,在西方,几乎没有哪个国家的公民比法国人更直率、一致地表达对公民平等的追求。上世纪80年代初的里昂骚乱曾引发法国反种族主义大游行,人们普遍认为这是法国穆斯林少数群体的民权运动转折点。然而,直到四十年后的今天,没有一场抗议和骚乱带来任何富有成效的政治运动。

“在今天的法国,骚乱是哑巴的语言。”法国社会学家弗朗索瓦·杜贝对《世界报》这样说道。正如《雅典娜》所展现的,穆斯林生活的郊区隐形于繁华、浪漫的法兰西都市,他们在一个拒绝适应他们的社会中坚持自己的文化根基,他们希望自己被这个国家看到,希望他们的焦虑被听到,但最终他们的声音消失在空白的政治承诺中。

当《雅典娜》去年9月首映后,法国极右翼政客、政治评论家泽穆尔将这部影片斥为“为违反法律和秩序作宣传”。而事实上,泽穆尔本人就是一名来自阿尔及利亚的移民后代。他的父母是阿尔及利亚的柏柏尔人,在阿尔及利亚战争爆发前,他们举家搬到了法国本土。但与惨剧中少年不同的是,同是移民的泽穆尔拥有犹太信仰,他也从未在郊区的移民社区挣扎生活过。

泽穆尔 视觉中国 图

无论是对于法国还是阿尔及利亚,过去永远都不会被抹去。如今生活在法国的大约500万阿拉伯裔民众中的大多数都与过去那场血腥的战争有着某种个人联系。避免谈论“种族主义”,同样是避免触碰这段敏感的神经。

“我父母出生的那段时间,阿尔及利亚还是法国的一个省,所以我的父母也被当作法国人,但是他们没有法国国籍。”穆尼亚表示,她的父母早已满足入籍条件,但他们拒绝申请,因为在他们内心,愤怒、怨恨的情绪从未平息。

数字呈现出的历史,是野蛮的。1954年至1962年阿尔及利亚战争期间,有多达100万阿尔及利亚穆斯林被杀害,而几乎同等数量的欧洲人——被称为“黑脚”(pieds-noirs)的北非定居者被迫逃离家园,一贫如洗地回到法国。双方都犯下了暴行,但更大的罪责显然在于殖民国,法国被认为对数量众多的酷刑、屠杀、针对平民的袭击和拘留负有责任。

在2017年担任总统后,马克龙成为了第一位公开谈论这段历史并试图疗愈伤口的法国领导人。他承认这是“危害人类罪”,还委托著名历史学家本雅明·斯托拉撰写了一份关于法国殖民阿尔及利亚的报告,但这份报告没有让阿尔及利亚人满意,反倒勾起了法国人的民族羞辱。

当燃烧的法国出现在世界各地的电视屏幕上时,某种程度上,它展示出一种殖民主义遗留下的、未完成的历史进程。参加抗议和暴力活动的年轻人并不全然是北非人,他们有些是非裔黑人,甚至一些白人也加入其中,但其中许多人都挥舞着阿尔及利亚国旗,高呼着阿尔及利亚足球队的口号——“一,二,三,阿尔及利亚万岁”。

“尽管住在法国的阿尔及利亚人已经成为法国人,但他们认同父母和祖父母的过去。同时,法国人也自问,为什么曾为自己独立而战的阿尔及利亚人现在住在法国?”受马克龙任命领导殖民调查的历史学家斯托拉此前说道,“因此,有一道鸿沟,在双方之间引起了巨大的痛苦甚至敌意。”

谁是法国人?

阿尔及利亚战争在历史与现实之间埋下了一根暗线。

两次挑战马克龙而名声大噪的极右翼政客玛丽娜·勒庞,其父老勒庞曾经在阿尔及利亚担任情报官员,他身经越南战争、第三次中东战争和阿尔及利亚战争。1972年,老勒庞成立了民粹主义政党国民阵线,该党的许多高级领导人都曾在阿尔及利亚长大,或是“黑脚”的孩子,这一政党正是勒庞目前领导的国民联盟前身。

玛丽娜·勒庞 视觉中国 图

“我们的移民现在完全是无政府状态。”勒庞在法国电视台上称,骚乱是“绝大多数外国的或有外国血统的年轻人”所为,这代表着这些年轻人正在“脱离法国社会”。

“谁是法国人?”——一个代表着国家身份危机的社会问题,已经成为法国右翼政党、媒体和精英的政治工具。法国历史上的左翼和右翼政府都试图解决这一弊病,他们通常将贫困、暴力丛生的郊区与移民融入失败联系在一起。然而,穆尼亚认为,这些移民二代、三代当中,很多甚至不会说父母的母语,在观念上,他们已经被“共和主义”的价值观所同化。“在社会正义和边缘化背景下的一个复杂问题,是穆斯林移民的宗教信仰。”

泽穆尔自诩为“真正法国”的代言人,深受法国民粹主义作家雷诺·加缪的“大取代”(Le grand replacement)理论影响。“根据他的种族主义理论,有一天法国再也没有法国人了,只有穆斯林,法国决不能成为穆斯林的法国,绝对不能被‘取代’。”穆尼亚说道,不同于从前,这种舆论的受众开始变得更加广泛。

在近一个月的混乱中,法国极右翼的反移民叙事正在填补他们与主流政治之间的鸿沟。随着抗议持续,人们对纳赫尔之死的震惊和恐惧迅速演变成了对暴力骚乱的震惊和恐惧。在短短几天内,一场由法国极右翼媒体名人让·梅西哈发起的“撑警”筹款活动获得了超过160万欧元捐款,而为纳赫尔筹款的总额仅超过40万欧元。

有着埃及血统的梅西哈曾经是国民联盟成员,2022年,他加入了泽穆尔的“再次征服”(Reconquête)党,并担任该党的发言人。而该党目前的执行副主席玛里昂·马雷莎尔是老勒庞的孙女、玛丽娜·勒庞的侄女,她曾是国民阵线二号人物,但在2022年总统大选期间,她宣布支持泽穆尔。

纳赫尔事件发生后,马雷莎尔持续煽动着支持者,她攻击阿尔及利亚的言论在法国社交网络上如病毒般传播。“阿尔及利亚人是法国监狱中人数最多的群体,42%的阿尔及利亚人(指移民)在法国没有任何活动,却靠着法国劳动者过活……我们不是阿尔及利亚的托儿所。”7月13日,马雷莎尔在对支持者的讲话中说道。这条视频在推特上获得了超过1.3万个点赞。

马雷莎尔的讲话在推特上获得大量转发与点赞

“对欧洲生活方式的威胁”

马雷莎尔的言论是对阿尔及利亚外交部对纳赫尔之死评论的反击。“阿尔及利亚政府认为,这些人还是他们自己的人,永远是阿尔及利亚人。”她不但攻击移民,攻击阿尔及利亚,还把矛头对准了近年来对阿尔及利亚放低姿态的马克龙。“对于马克龙来说,这是一记耳光,他太可笑了,阿尔及利亚政府在给他上课!”

面对极右翼舆论的夹击,马克龙政府一直试图通过强调法律和秩序来应对移民问题,但在情绪化的舆论风暴中,理智于事无补。趋于跻身主流的勒庞和其他极右翼政客在未来几年内一定会继续利用这种情绪,他们在欧洲的“同僚”已经抓住了机遇。

法国总统马克龙 视觉中国 图

匈牙利总理欧尔班称,法国的暴力场景代表着“多元文化主义的失败”,这也证明了他所在的右翼党团将继续推动在欧洲议会中破坏欧盟移民协议的计划。意大利极右翼政客、前内政部长萨尔维尼则表示,法国骚乱是政府“多年来对伊斯兰激进化和被犯罪主导的郊区疏于管理”的结果。

当地时间2023年6月30日,比利时布鲁塞尔,欧盟峰会期间,瑞典首相克里斯特松、欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩出席媒体发布会。视觉中国 图

在西班牙,极右翼政党声音党(Vox)在将于7月底举行的议会选举后极有可能与中右翼人民党共同执政。“欧洲受到了一群反欧洲的人的威胁,他们破坏了警察局,烧毁了图书馆,他们不愿意适应我们的生活方式和法律。”Vox党魁桑地亚哥·阿巴斯卡尔如此说道,“他们认为我们才是必须适应的人。”

除了影响国内政治外,极右翼已经具备了某种“塑造”欧盟的能力。“冯德莱恩的中间派欧盟委员会中有一名负责促进欧洲生活方式的专员,这一事实说明了一切。”政治新闻网站politico援引一名英国查塔姆研究所欧洲问题专家的话写道,“这一职位的存在显示出移民不再被视为一个困难的政策问题,而是对欧洲生活方式的直接威胁。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司