- +1

“失落”的建筑设计师们

事发前一天,黄莉莉给丈夫张洋拍了张一寸照,他们计划趁着暑假带两个孩子去香港旅行。

没想到,照片变成了最后的遗照。7月6日,44岁的张洋从某建筑设计院所在大楼的21层坠楼,等到接到警方的消息,黄丽丽才恍惚对应上丈夫在出门前说要去公司跟人力面谈欠薪一事。

张洋已在建筑设计行业摸爬了23年。3月,他无奈地从公司离职了,中年失业再投简历,他还是选择了“老本行”。“他是觉得我认定了这个专业。”黄莉莉说。

但直到出事前,张洋仍然没找到合适的工作。而他的身后,也许是一个行业的失落,曾经风光无二的“建筑设计”行业,正在经历退潮。

困在加班里

张洋是一名结构工程师,主要做超高层建筑的结构审校工作。在妻子的印象里,张洋的工作一直很忙,每天早上7点出门,最早晚上八九点才回家。虽然工作是双休制,但是丈夫往往只能休息半天。在家里的时间,多半都在书房里工作,“基本上都是从公司回来,家里接着办公。”

偶尔,张洋也会和妻子吐槽工作强度,“他就是说工作时间、强度和薪酬折算下来,这个工作不值钱嘛。”

王一航在两家设计院工作了累计近三年,去年有段时间他负责一个大项目,感觉自己做了七、八个人的工作量。持续一周的时间里,他从早上8点工作到凌晨1点。

凌晨一点从公司回家,他反而亢奋,不想睡觉,就通过打游戏、刷社交媒体进行报复性娱乐,才有点掌控自己时间的感觉。两三点睡下,夜里还会惊醒一两次。

王一航开始脱发,有时抓一下头就掉头发,落在办公台上。颈椎和腰椎也相继出问题,还查出有脂肪肝和胆囊息肉。

陈子川是2022届建筑学本科毕业生,通过校招进了一家成都的国企设计院做方案设计。他所在的单位曾开过一个会议,领导是个40多岁的中年人,坐在桌子一端,对着围坐在长桌边的新人们说:“应该感谢加班,加班意味着还有活干,现在很多设计院都没活干。”

连续高强度的工作终于让陈子川的身体在从业三个月后发出了警报。去年年末的一个周五,他在打车前往公司的路途中,手脚失去知觉,心跳骤然加快——此前他已经连续一周加班到夜里23点,又经历了三天失眠。坐在车上的陈子川感到恐慌,让司机转去医院挂了急诊。

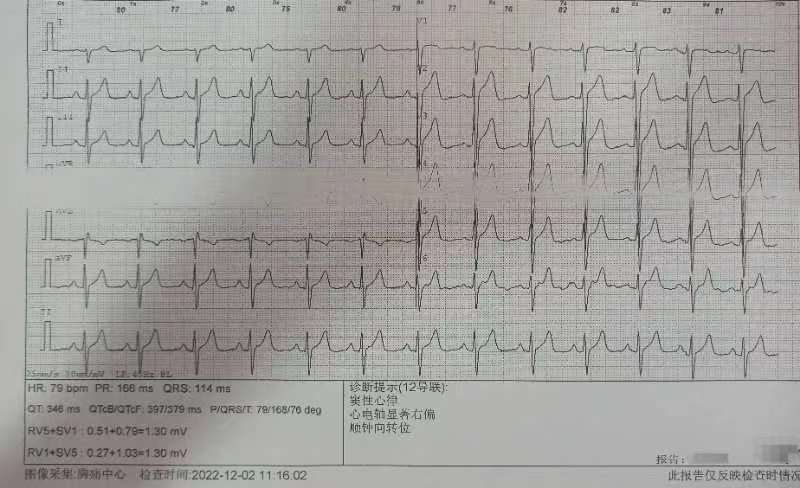

那次,他被诊断为“窦性心律不齐”,医生给他开了安眠药和安抚神经的药物。

陈子川的心电图显示其窦性心律不齐

陈子川想起刚入职时,代表公司参加集团组织的汇报比赛,他身着白衬衫、深蓝色西服,踩一双白鞋,一手拿着翻页笔,一手持话筒,头发偏分,看上去神采奕奕。然而工作7个月后,一位网友在他的社交媒体账号下留言,“看您的面貌,真的需要补一下营养”。

一次,陈子川去看酒店改造项目,下午两点到山上,一群人围着等领导做决策,干等一小时,领导讲几句话后,他们继续等更高层的领导一小时,领导来了,说了两句话:大家要集中力量想办法,多一种脑壳就多一种办法。

山上海拔高,体感冷,下着中雨,设计师和甲方对接工作到凌晨一点,陈子川赶回家路上花一个小时,那时在想:自己的月薪到手不到4000块钱,为什么每天这样加班?

回到家洗漱完,凌晨三点,他又失眠了,想建筑学有什么出路。混乱的思绪持续了一整晚,第二天的太阳照常升起,八点多,他该起床上班了。

某个周日,他在做一个教学楼项目,十点半到单位开会,吃完午饭回工位画图,工作到晚上十二点。由于给甲方交的文本所用纸张特殊,他得去单位外打印,单程走了近两公里。

取完材料,他独自坐在打印店外的台阶上。路灯照在深夜街头,他望着闪送骑手骑着电瓶车往甲方方向驶去,看到两三个和自己年纪相仿的男孩女孩开心地朝一家KTV还是酒吧走去,那个瞬间比当天14小时的工作更让他崩溃。

“延迟”的薪资

困在加班里的设计师们还可能随时陷入“讨薪”的境地。

设计院设计师的薪资一般由基础薪资与绩效构成,绩效与项目产值挂钩,单位与员工谈薪时常常将绩效称为年终奖,多位受访者告诉澎湃新闻,他们的年终奖一般出现在口头承诺中,而非书面合同内。

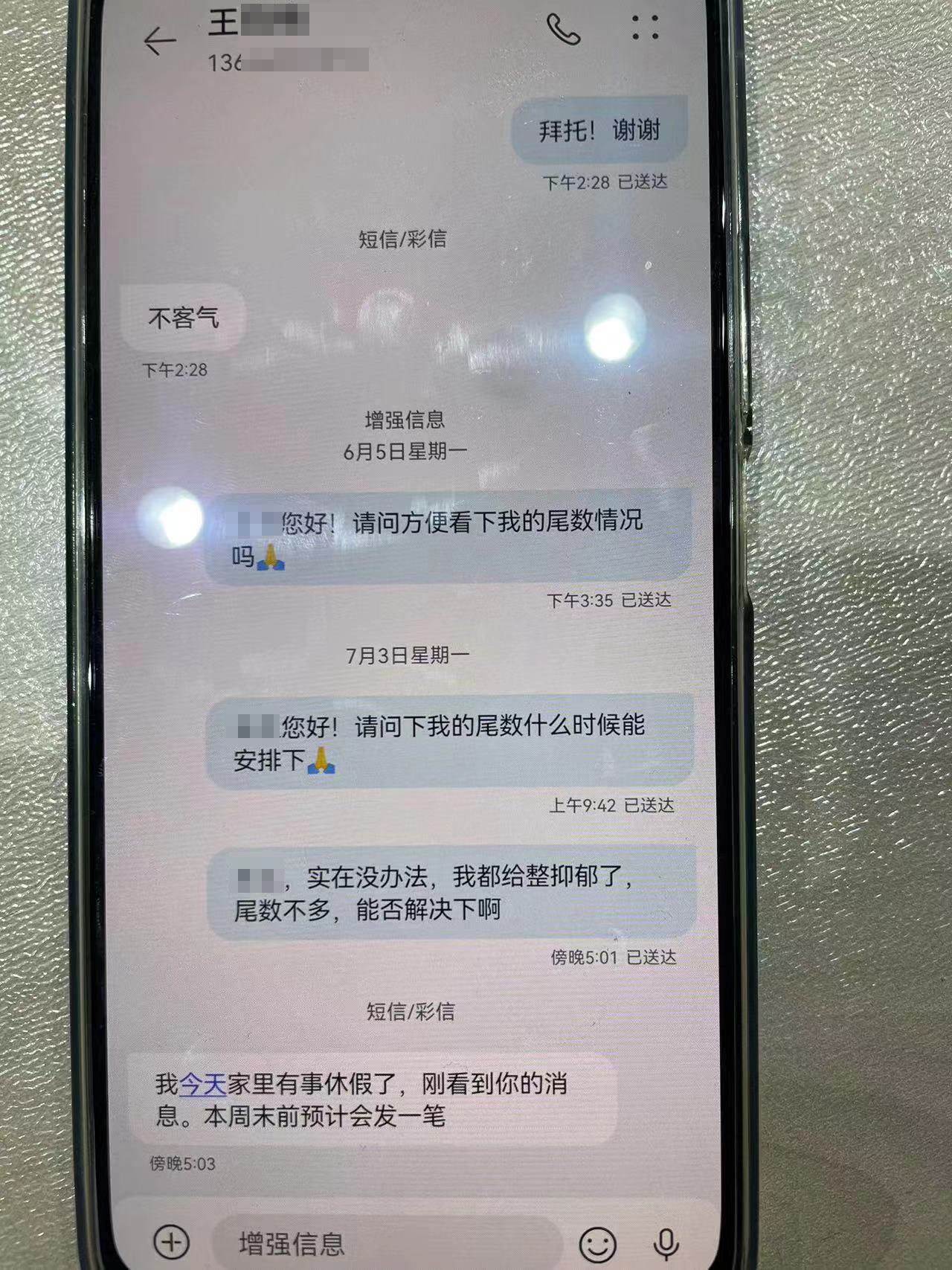

王一航在这家民营设计院工作后,第二年与公司谈到年薪20万,其中8-10万于年底发放。关于这笔薪酬,王一航的组长前后和他谈了三次话,每次隔两周左右。

第一次对方表示,“今年干得还可以,也比较辛苦,年终奖会给你发足,甚至可能多一点”,王一航听了很高兴;第二次,组长告诉他,当年部门回款不太行,年终奖可能会打七折或八折,王一航觉得也能接受;第三次,组长和他谈的时候脸上写着“不好意思”,告诉他公司政策有变,年终只发1-2万,私下承诺后面会补,未说期限。那时王一航心凉了,试图争取自己应得的薪资。组长告诉他“这个无法争取”,问他下一年怎么考虑,王一航选择了离职。

那天,没有吸烟习惯的他走到出租屋楼下便利店,买了一包烟。工作一年半,他基本没有在傍晚下过班。站在阳台上,他难得看了一场异乡的落日:夕阳西下,天色越来越深,小区的楼房和树木在粉紫色的晚霞中留下轮廓,中老年人在楼下踱步。王一航一根接一根地抽烟。

他想起刚毕业时很开心地和家里分享自己的工作,和同学相比,他当时拿的薪资较高,领导认可他的工作能力。工作过程中,甲方业主也觉得他做得不错,他喜欢设计,项目完成后多少有点成就感。

后来,王一航回老家找了第二份设计院工作。每月的收入除了按当地最低工资标准发放的基本工资,他还和部门谈了“预发”,即把年末发放的年终奖打散,每个月发放一部分。这两年他和单位谈的预发为基本工资的两倍左右。

去年,他的预发工资实际为两月一发,有时会拖半个月,但加上年终奖都发到位了。今年,预发工资被拖了很久。这让王一航不敢购入电子产品或产生3000元以上的消费,聚餐相对减少,开始消耗存款。从2月到5月,他和部门领导为预发工资谈过多次,对方每次都答应,但钱款迟迟不到账。

今年,是方浩然在建筑设计行业里工作的第十年,目前他准备入职湖南的一家国营设计院,担任建筑方案主创设计师。

他在2014年经历过奖金无法兑现的事,后来这笔钱兑现了绝大部分。疫情中有段时间,他上一家任职的设计单位按照当地最低工资标准发放每月工资,没发预发的部分。

方浩然也能明显感到,自己这届和如今的“95后”工作状态上的差异。这两年绩效无法兑现的问题频频发生,基层设计师对加班比较排斥。

张芸所在的上海某民营设计院有六家分所在一个园区内,她有时晚上九点离开单位,总能看到办公楼里亮着的灯光。在她工作的一年半里,有9到10次通宵加班,每周加班在30小时左右。

张芸21点离开单位时,办公楼依然亮着。

据她所知,她曾任职的设计院内,有个组长原本月薪3万,2023年单位降薪,月发降到了1万左右,组长最终提了离职。

“流水线”与“螺丝钉”

感觉“活怎么干都干不完”的时候,张芸会闻到一种类似油漆和汽油的醛类味道。

她去了医院,五官科医生诊断她嗅觉没有问题。她被建议去心理科室就诊,后来诊断为中度焦虑。

张芸入职时怀着对设计行业的热情,第二天要头脑风暴,她会在其他员工各出一个方案的时候想两个。她业余补充学习专业视频,看大师作品,关注新建筑资讯。

但得不到认可让她焦虑。在一次投标项目,组长将室内设计的任务分配给她,让和她同届入职的男同事做建筑外立面设计。通常,室内设计一般会找装修公司负责,建筑师主要关注建筑形体。张芸没接触过这类工作,研究了不少时间来完成组长的安排,但组长不满意,说她“设计得什么都不是”,耽误团队进度。十多万方的模型,张芸按照组长意见修改了七八遍,组长还是不满意。

为了这一模型,张芸在那段时间内常熬夜工作到凌晨两三点,组长最后把她画的图置于方案册中不起眼的地方,她强烈地感到“被视而不见”。

张芸深夜的工作聊天记录

对职业发展的迷茫也让张芸烦恼。在校以及实习期间,她向学校老师和事务所导师娓娓道来自己的设计理念;但到了设计院工作,她觉得那些设计图是“别人的意志假借于我的手画出来的”。

有个项目的入口大门,张芸按照甲方提的要求,融入自己的设计想法,出了五六个方案,对方并不满意。她无奈地和组长说,要不抄抄意向图,最后产出了一个“四不像”作品,领导却很满意。“甲方也没想把建筑做成地标,只希望用这栋房子去赚钱,不在乎房子设计得有没有灵魂。”张芸说。

苏州的一个商业项目落地时,张芸和同事去参观了自己设计的建筑,但她只能远远看着,如果往前凑近,会发现与最初图纸上的设计对照几乎“面目全非”——最终的模样是经过很多人调教过的结果。

近十年来,设计院基层员工所做的工作愈发“流水线”。方浩然2013年毕业后加入设计院,那时他可以独自把一个项目全程做下来,把它当成一手养大的小孩,每天想着怎么把项目变得更好。

而现在的设计师更像是“螺丝钉”,比如一个员工擅长画平面,可能一直负责建筑平面设计,适应某一块的工作,效率提升对公司更有利。

方浩然说,现在一些工作三年左右的设计师,独立去完成一个项目几乎不可能,但工作能力不够全面,要想在职位上获得晋升又很困难。

不对等的“甲方”

如今转行的张芸回想起在设计院的经历,只觉得难过。

2022年五一期间,张芸居家做一个西安的投标项目,连续数日熬夜,有天熬到凌晨4点,第二天9点又要开会讨论,身体上的疲乏分散了她的注意力,她终于在卫生间滑倒了。磕到后脑勺去了医院,她检查完回家看到项目负责人发来微信,让她把文件打压缩包发给他再休息。

张芸二十多岁,她上班化妆,有时穿着色彩鲜艳的裙子,会有同事说她“工作量不饱和”。离职那天,组长对她说,“你天天上班打扮成这个样子,心思也没在工作上,你要不转行吧。”

到了新单位,有天张芸穿了一套新衣服,同事们夸她,那一刻她觉得很感动。

除了单位内的人际关系,和甲方的相处也让她有不适的地方。有一个苏州吴中区的项目,张芸负责改酒店的一个立面,改了十五六个版本,甲方每一遍都不满意,又没有给出一个标准,她只能凭着感觉改。改到凌晨一点半,她将文件发去,第二天早上十点仍未收到回复,她问甲方,这不是很着急吗,方案行不行呀?对面说,等一下再看。之后一整天没再理过张芸。

陈子川理解设计单位和甲方之间的话语权不对等,“现在的行业状况是项目少,设计院在抢,就要作出让步,我先给你做方案,你不满意不需要付出代价,更极端的是,方案白送你。”

陈子川参与过一个安置房项目,在一个村庄的十块地上盖房子,需要先调研居民的需求。甲方让他们在调研结束前做了个方案,统计完需求后,甲方对项目用地的要求有变化,居民需求也变了,又让做了一个方案,“甲方最后买的是让自己满意的一个方案,他可以让(设计单位)做无数个。”陈子川说。

方浩然介绍,甲方内部是层层负责的关系,一个设计师和甲方不同层级的人都需要打交道,他们之间的要求会有出入,设计师也就需要来回调整。

他之前参与一个商业项目,前前后后修改了一两年。在此过程中,甲方对项目的定位一直变,开始说做多层建筑,然后加高层建筑,后来要求大量高层建筑,甲方对于三层、四层、六层的各种情况都需要设计单位做前期方案设计,来比较成本。

“也有甲方通过项目设计来融资,如果融不到资,可能会要求更换设计院。有的甲方就不会给设计院支付报酬。”方浩然说。

他感觉,越来越多的设计院在强调服务,有些地产公司不管时间早晚,只要有事,随时找到设计师。目前的工作强度也侵袭着他的私人生活,他感到难以平衡。

浪潮退去

方浩然大学刚入学时,听过一些故事:甲方会用麻袋装着现金跑到设计院,求着他们做项目、画图;设计院的前辈、总工通过手绘效果图赚到自己人生的第一桶金,在上海买房子。而到了2013年,方浩然这届学生毕业时,房价相比五年前涨幅迅猛,但设计工资没涨。

他入行时感到设计师们都希望能在行业里越做越好,越走越深。现在的设计师们想着怎么“逃离”,大家需要做更多的项目量,才有可能获得原来的收入水平。

随着城市化进程放缓,房地产行业也发生了变化。根据国家统计局数据,2022年全国房地产开发投资比上年下降10%。

过去三年,据方浩然的观察,一方面,来自政府的项目量在收缩。另一方面,一些设计师原本在做的项目长期无法落地,拿不到设计费,绩效无法兑现。这三年内,他有近一半的项目面对着无止境的修改或无限期的延迟。

对于设计院来说,方案设计包括委托项目和投标项目。在方浩然看来,一些设计单位投标项目的比重在增加。他参加的此类项目一般有十多个竞争单位。做一个投标项目可能要持续一个月的劳动,成本包含工资、项目图制作、文本打印等,投标期间设计师基本每天加班,招标阶段可能要通宵。但如果投标不中,只能亏本了。

“项目少,设计单位要抢项目,领导或甲方会让设计师做以前不用做的事。”王一航提到,例如以前抢投标项目时做出CAD和Excel,后来被要求出效果图、出文本、出全面方案介绍;以前做ppt做60页,有的公司把ppt做到160页了,其他公司发现不行,接不到项目了,得做到300页。

“总有人下限比你低,总有人价格比你更便宜。”在方浩然看来,行业存在恶性竞争。他和同行讨论过,一个律师事务所低价接了案子,受到律师协会的处罚,但是在建筑设计行业里,“没人来管。”

以长沙市场为例,按照设计公司价格,住宅设计的整体方案加施工图应该收到25元每平方米,但是在前几年,大部分设计院可能只收15元左右,甚至低至八九元。价格传导下来,设计师的工资更低了。

目前工程勘察设计收费标准执行的还是2002年的版本。不过,在2023年全国两会,全国人大代表、中国建筑西南设计研究院有限公司总工程师冯远提交了《关于尽快制定和出台新版建筑工程设计收费标准的建议》。

出路

现在孩子们的爸爸离开人世,黄莉莉要独自抚养10岁的女儿和9岁的儿子。她告诉澎湃新闻,在丈夫坠楼的第二天,街道办组织公司、家属和派出所进行调解,公司告知四万多元的薪资已经转到张洋的银行卡里。

7月14日下午,深圳福田区人力资源局信访办工作人员告诉澎湃新闻,关于欠薪的情况,正在调查中,暂无定论。

事发前,张洋多次短信联系公司人力资源工作人员询问欠薪,打电话也未能接通。

黄莉莉回忆,今年四五月,丈夫张洋在无法隐瞒失业的事情后,告诉她,公司在3月份用一些手段让他离职了,“杂七杂八的活都往你身上堆。”

几位受访者提起这些年的行业裁员情况。方浩然原来的单位有200人,在疫情期间裁员近半;王一航工作过的设计院有个部门整体被裁。

沈哲驭是北京金诚同达律师事务所上海分所的律师,他2014年从同济大学建筑系毕业后,在设计院工作了3年,随后参加司法考试,转行做律师,从2017年起一直从事建筑行业的法律工作。

他去年代理过一个建筑设计师的案子,设计师所在的港资企业在2022年裁了600多名员工,占到员工人数的3/5。这名设计师在病假期间被违法解除劳动合同,案子胜诉后,他的十几个同事都来咨询沈哲驭,但最后没人选择委托。

在沈哲驭看来,建筑设计业流动非常快,一个建筑师可能在一家公司工作两到三年就会跳槽,相对于漫长的诉讼流程,各种诉讼费用,诉讼的性价比并不高。在他代理胜诉的这个案例中,设计师维权用了7到8个月。此外,建筑师的圈子不大,有些人会觉得采取法律手段的人是“刺头”。有个建筑师和他说过,希望能和平处理一些问题,留一份体面。

沈哲驭感到,不仅设计师这么想,设计院也更倾向于避免冲突。据他了解,很多国有设计企业可能从来没有打过官司。无论对方欠了他们多少钱、多少年,往往是每年给对方发个信息,提醒该给自己设计费了,如果对方说自己最近没钱,这次便作罢。甲方选择的余地很多,设计单位想尽量平和地解决矛盾。但近两三年,有些设计院回不了款,面临生存问题,来找他咨询的人变多了。

沈哲驭就读本科期间,正值2010年世博会召开,同济大学的建筑学院内经常提起一句话“设计,让生活更美好”,不少建筑学子最初怀着美好的理想踏入行业。

“城市化的高潮过去了,建筑师的辉煌可能已经结束了。”沈哲驭如今感慨,不过他也觉得,拥有建筑设计能力的人依然能有作为,在接受学校的建筑专业训练时,他得到的是基于美学的综合型培养,身边有同学去做了游戏中的建筑设计,也有人做了策展。

黄莉莉还能想起丈夫张洋有次开车经过深圳坪山区人民医院时一脸自豪的样子,他告诉孩子,“你看爸爸最近跟的项目就是这家医院。”她清楚这份工作带给丈夫的成就感,如今看来像是昨日荣光。

(应受访者要求,黄莉莉、张洋、陈子川、方浩然、张芸、王一航为化名)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司