- +1

王仁湘谈从三星堆、金沙到古蜀文明

王仁湘(章静 绘)

四川三星堆遗址发现于上世纪二十年代末,是迄今我国西南地区发现的分布范围最广、延续时间最长、文化内涵最丰富的古文化遗址,为古蜀国都城遗址,年代约当商代。2001年2月在成都市区发现的金沙遗址,是公元前十二世纪至公元前七世纪古蜀王国的都邑。三星堆和金沙遗址的发现,为我们探寻古蜀文明及其与中原文明的关系,提供了丰富的资料。但同时,三星堆文明又显现出与中原文明迥异的特征,有诸多谜团待破解。中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘先生多年关注三星堆和金沙遗址,近期出版了《三星堆:青铜铸成的神话》《金沙考古:探寻古蜀人的信仰世界》,在接受《上海书评》记者的采访时,他指出:“三星堆祭祀坑和金沙祭祀区埋藏的是满满的古蜀时代智慧的结晶,那都是古蜀时代独特精彩的文创作品,是记录一个地区一个时代思想的优秀文化遗产。没有三星堆和金沙对古蜀文化的保存与发散,古代中国文化就少了许多活跃的动能。”

《三星堆:青铜铸成的神话》,王仁湘著,2022年9月版

《金沙考古:探寻古蜀人的信仰世界》,王仁湘、张征雁著,巴蜀书社,2022年7月版

能否先请您谈谈您对三星堆文明的定性,作为一个政治体,它的社会形态、社会性质、复杂化程度是怎样的?

王仁湘:我们一般谈论的三星堆文明,是青铜时代的古蜀文明,是年代与商周时期大体相当的一个区域文明,不包括处于史前时期的遗存。古蜀是一个政治实体,是西南地区生成长成的一个区域性政治实体,与商周王朝的社会与文化有着紧密的联系,有着密切的交流与互动。

四川广汉三星堆城址

成都金沙芙蓉苑南地点遗迹

蜀,传说它原本是一种昆虫的名字,是会吐丝的蚕虫,古蜀人很早就用这蚕丝织成了丝绸锦缎。后来这蚕成了部族的名称,又因此有了蜀国和蜀王,也就有了别具一格的古蜀文明。

古蜀有诸位王者,各代古蜀王的名字,有一些最具代表性的保存在传说里。蜀国的历史,因为没有纳入中原主体史乘,只留下一些模糊的片断,那些细节早已湮没无闻。好在考古上的发现将许多的历史事象揭示出来,我们又可以开始勾绘出古蜀文明的大致轮廓来。

许多学者探讨古蜀与中原的关系,有一体论和分枝论,在文化上古蜀发展起浓郁的区域特色,却也受到中原及邻近区域的强烈影响。由信仰体系而言,古蜀与中原两者之间更是难分彼此,只是古蜀人在艺术表现上发挥得更为奇诡神秘。

三星堆见到一些具有中原和南方商时代文化风格的青铜礼器,如铜尊、铜罍与铜铃,还有一些玉器,从造型到纹饰都有雷同之处,它们有的可能是蜀外的输入品,有的则是古蜀匠人的仿制品。由一些带有明显中原风格的礼器,我们看到了商文化的远程辐射,这不仅是不同地区艺匠之间的交流,也是信仰认同的写照。

一般认为古蜀王国是一个以神权为主导的社会,蜀人在神灵信仰中形成独特的仪式,有一种献祭仪式,是在祭仪完毕后将各种祭品毁弃并埋藏地下。人类给神灵献祭的,是人自己觉得最喜爱最宝贵的物品,觉得人最需要的一定也是神最需要的。古蜀遗址中出土的大量精美文物大多不具备实际生活用途,而与宗教祭祀活动密切相关,祭祀之频繁与祭品之丰富,体现了宗教祭仪在古蜀国社会活动中的深远影响。

三星堆祭祀坑和金沙祭祀区埋藏的是满满的古蜀时代智慧的结晶,那都是古蜀时代独特精彩的文创作品,是记录一个地区一个时代思想的优秀文化遗产。没有三星堆和金沙对古蜀文化的保存与发散,古代中国文化就少了许多活跃的动能。

从体质人类学的指标看,三星堆族群与当时的中原族群有什么差别?

王仁湘:三星堆族群与当时的中原族群的关系,从体质人类学指标上目前还没有可能进行系统比对,数据资料还非常有限。

几千年时光过去,在天府之国生活过的古蜀人,除了王族贵族,还有大量平民百姓,他们是什么模样呢,又是怎样的装扮呢?

三星堆出土了大量的青铜雕像,我们已经比较了解古蜀人的形象了。金沙也出土了一些青铜与石质雕像,再一次展示了古蜀人的形象,进一步加深了我们的印象。古蜀时代的发式和服饰等细节,在出土艺术品中都有线索可寻。

青铜雕像的面相,因为采用了夸张手法,而且很多表现的是神灵模样,所以不能与真实的蜀人等观起来。但是造神的模样,往往又是取自人体,所以神样有时又是可以看出人样来的。特别是雕像表现的装饰,是可以看作真实生活的反映的。

金沙出土的一件青铜立人雕像,脑后垂着长辫,身穿长服,束腰,腕间戴镯。最奇的是头上的冠式非常特别,是一种从未见过的涡形冠。除了这种冠式可能有特别意义外,这件青铜雕像也许可以作为古蜀人的标准形象看待。三星堆所见的许多青铜雕像,脑后都拖着长长的辫子,是一道别样的风景。

金沙还发现一件小型玉雕人头像,这是一个侧面形象,头戴羽冠,大眼圆瞪,鼻头高耸,阔嘴露齿,耳垂穿孔。玉人让人有威风八面的感觉,如果表现的不是神灵,也应当是武士之类。

古蜀人的形象,在三星堆出土青铜大人立像、青铜人头像和青铜面具、顶尊铜人像、执牙璋跪坐小青铜人像上,我们可以获得非常具体的印象。三星堆青铜大立人像,脸形五官与人头像并无太大区别,但头戴高冠,穿斜襟长袍,赤足佩环,大立人当具有特别的身份象征,不同于一般人的装束。

三星堆青铜立人像

古蜀人可能为着区分等级地位,服式、冠式和发式表现有不同形式。发式有椎髻、编发和盘发。服式有左衽、右衽、对襟的不同,也有长袍、短衣的区别。冠式有高冠、平顶冠和双角式盔等。浓眉大眼,高鼻阔嘴,编发剃须,戴冠缀环,长衣束带,这一定是古蜀人认定的美男子形象。

还有人们关注的蜀人“纵目”,也很值得思考。因为三星堆的青铜面具中有圆柱形突出眼球,人们拿它与文献中的传说比对,以为这就是“纵目”的蜀人形象,甚至说它就是蜀人始祖蚕丛的形象。其实这样的面具并非写实的人面像,有人说是古蜀人的祖先神造像。《华阳国志·蜀志》说,“有蜀侯蚕丛,其纵目”,未必就是说蚕丛长着突出眼眶的长眼球,纵目的意思不过就是相对直竖的眼睛,并非眼球突出的样子。从古蜀人的艺术品上,我们看到了许多蜀人的自我造像,细致地了解到了古蜀人面相与装扮。不用说,古蜀是一个很开化很文明的古族,蜀地是一个很发达的亚文明中心。

大型纵目面具

公元前316年秦灭巴蜀,这是古蜀国年代的下限。古蜀何时建国,以西汉扬雄所著《蜀王本纪》所载蜀王世系,有蚕丛、柏濩、鱼凫、蒲泽和开明五个王朝。如果这是实指的五位蜀王,以每位在位六十年计,一共不过三个世纪的时光。显然,这不会是蜀国存在的真实年代。《蜀王本纪》说杜宇从天而降,“自立为蜀王,号曰望帝”,又说“望帝积百余岁”,如果按五王也都在位百年计,也不过五六个世纪。

《蜀王本纪》也提到了古蜀的纪年,《文选·蜀都赋》刘渊林注引扬雄《蜀王本纪》说“从开明上到蚕丛,积三万四千岁”,而《太平御览》引文是“从开明已上至蚕丛,凡四千岁。”将蜀史定为四千年长短,较之李白的“四万八千岁”之说固然实际了许多,不过也还是显得过长了一些。

也有人推测,这五代蜀王也许并不是前后相继,他们是五个王朝的代表,中间应当还有更多的王位继承者。这五王或许是因为留下的事迹比较重要,所以后人的记忆也会深刻一些。

也有人援引四川省境内新石器时代考古发现作为依据,如嘉陵江东岸广元市中子铺遗址最早,公布的碳14测年数据早到六千多年前,说明公元前四十四世纪古蜀先民确已在蜀地活动,这一遗址的年代与《蜀王本纪》所述的蚕丛时代正相吻合,由此可证扬雄说的“凡四千岁”并非信口开河。

不过这里说混了一个概念,蜀地很早就有人烟,并不能说有人活动就已经立国。倒是成都平原发现的若干座四千五百年前的古城遗址更值得注意,它们或许是蜀地诸部落建立的小国城邑。古蜀王国应当是在这样的基础上建立起来的大型部落联盟,三星堆和金沙就是这样的联盟都邑所在地。

再来计算一下古蜀的历史长度。公元前三世纪初,蜀为秦所灭。如果以四千多年前作为古蜀立国的起点,古蜀的历史应当没有超出两千年的时光,也许一千八百年左右比较接近真实。三星堆和金沙作为古蜀前后相继的都城所在,所处的历史时段在距今三千六百至两千六百年之间,也即是说,大抵相当于古蜀的盛年,是最为辉煌的年代。

还可以这样来记忆:三星堆和金沙之前,古蜀立国经过了四五百年的发展;三星堆和金沙都邑存在的时间,约为一千年;三星堆和金沙之后,古蜀还有约三四百年的历史。这样一来,我们就可以将李白的话改为“尔来一千八百岁”了。

古蜀故地现在的四川人,并不都是古蜀人的后裔,大部分人的祖籍并不在四川,他们的先祖是晚近年代在“湖广填四川”的移民潮中入川的。明末清初的近百年间,川中由于战乱、瘟疫致人口锐减,偌大的四川剩下的人口只有几万之数了。清王朝采取“移民垦荒”的举措,包括湖北、湖南在内的湖广省等十余省的移民相继到四川定居,入川人数达到一百多万口。原有的几万人,融入了百万人中,谁又能说明白谁是古蜀故地的土著呢。

除了湖广填四川,四川历史上还出现过多次移民潮,较早有记录的一次是秦灭巴蜀之后。秦设蜀郡,移民万家至蜀。我们熟知的临邛卓文君,她的祖上就是北方的赵国人,正是在那次被强制移民入蜀的。当然这几万北方人的后代,不论繁衍成了多少人,在明清之际的动乱中剩下的也不会太多了。

那更早的蜀人呢,是土著还是移民,他们又是来自何方?更直接一点说,三星堆与金沙蜀人的祖先是来自哪里?

有人说,早期蜀人当有两个来源。一支是五千至六千年前生活在川北嘉陵江流域的新石器时代山地人,他们从东向西迁入平原,成为古蜀先民。另一支是来自岷江上游的新石器时代人,后来入主成都平原。成都平原岷江两岸发现多座新石器时代古城址,正是迁入平原的古蜀先民的遗迹。

做出这样推断的前提,是古成都平原一直是荒无人烟,到了五千年前才得到开发。恐怕也不尽然,其实对于五千年前的情形我们并不了解。当初成都平原没有发现那些史前古城址时,人们也以为四千多年前也是荒无人烟,新发现让研究者不断更正着结论。

我们现在不能肯定,在古城时代之前,成都平原是否真的就只是动物们的竞技场。而恰恰是在最近,考古人又报告了新发现的消息,成都平原居然找到了前古城时代人类的居址。这会给我们一个很重要的提示:成都平原及周边的开发史,可能比我们想象的要早得多,甚至从旧石器时代起,古蜀先民很早就是这块土地的主人了。古蜀先人的主体,也许就世居在龙门山和龙泉山这两座龙山之间的平原上,这是一块开发很早的沃土。建造天府的奠基石,在那遥远的时代就已经在开凿了。

从现有的发掘情况看,您觉得是什么原因造成了三星堆文明的消失,三星堆与金沙遗址的关系是怎样的?

王仁湘:任何一个古代文明,都有出现、发展和衰亡的历史过程,都会走出由弱到强、由盛而衰的路,三星堆文明也不例外。

三星堆与金沙,是古蜀时期两个代表性遗址,它们联系紧密,又互有区别。

三星堆与金沙遗址的关系,现在能做出的判断,是前后相继的关系。两个地点应当都有都城的性质,倾向性的认识是因特别的原因,都城由三星堆迁到了金沙。不过金沙至今还没有发现古蜀城址,只是没有发现,并不说明原本就没有建城。

成都平原古代水患频繁,自史前开始就有筑城传统,筑城的目的之一正是抵御水患。三星堆城址建在水道旁边,高大的城垣也一定具有防洪作用。三星堆城的废弃与搬迁,可能与某一次历史大洪水有关。成都由于后世的淤积比较明显,古蜀可能存在的城垣遗迹应当埋藏较深,所以不易发现,推测未来会有机会发现的。

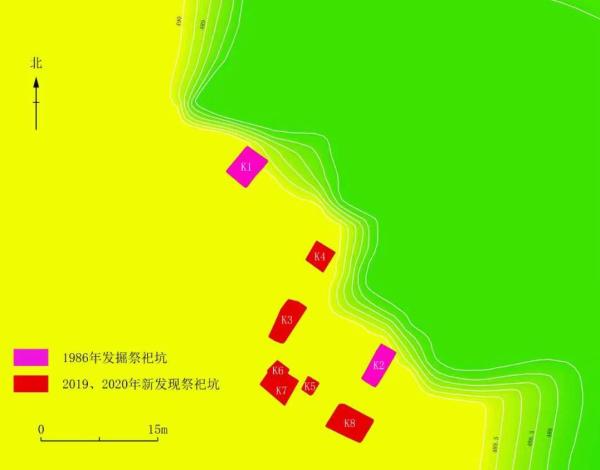

三星堆八个坑方位示意图

三星堆的青铜器,在时代风格、制造技术、造型特征等各方面与中原王朝的青铜器有怎样的渊源,我们非专业人群从直观上看,感觉差别非常大。

王仁湘:三星堆的青铜器,最能触动我们心灵的,是那些奇异的青铜神像。由于这样的神像在中原王朝的遗存中非常罕见,所以我们得到的直观印象是明显的区别,这样的印象过于深刻,很容易淹没两者存在的联系。

古蜀人用青铜与玉石造作的神界,气势磅礴且机巧精致,生机盎然又神秘诡异。考古发现大量形体高大、威严神圣、地域特色浓郁的精美青铜文物,再现了四川先民独特的生存意象与奇幻瑰丽的心灵世界,也体现出古蜀族非凡的艺术想象力与惊人的创造力。

造神易,造神界难,古蜀时代主要以青铜造出了神,也造出了一个特别的神界。古蜀人的神界并不仅仅只是存在于口口相传的神话中,更是创作有大量真切的艺术品,让你看得见,触得着,听得见,这些艺术品会直达你的心灵深处,你会产生共鸣,甚至发生震颤,让你久久不能忘怀。

艺术是信仰飘扬的旗帜,古蜀时代的青铜艺术正是这样一面飘扬的旗帜。古蜀人生活在自己营造的神界里,感觉与神同在,与神同悲欢。我们遇见的是青铜,是古蜀人用青铜打造的神界,我们感受到这神界的庄严与贞穆,还有奇巧与神秘莫测。

古蜀人营造的神界,有许多自己心中崇拜的神灵,在天有太阳神和太阳鸟,在地有地祇,还有连接天地的天梯神树等等,当然还有祖先神,国王们无一例外都是传说中神灵的化身。

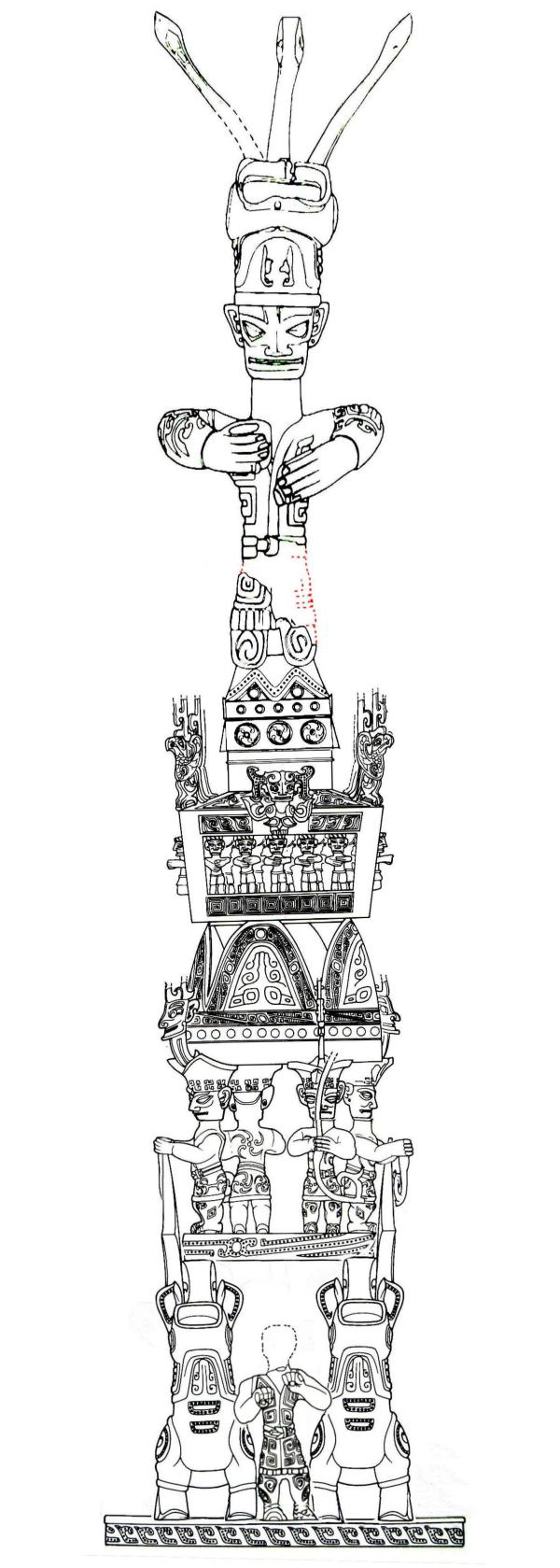

就在两个祭祀坑边,新近又发现了几个这样的坑,一定还会有更多的发现在等待着发现者。对这些排列有序的器物祭祀坑,相信研究者再不会用外族入侵犁庭扫穴来定性,我们确信这些聚集在一起的埋藏坑,组成的是一座古蜀王国的国家祭坛。

三星堆城中的这一座国家祭坛,是蜀王定期举行祭仪之所,是祭天或是祭地,还是天地合祭,这有待进一步研究。一次祭典留下至少一个埋藏坑,祭典很隆重,奉献也很贵重,这样的祭典举行也不可能太密集。也幸亏有这样的祭坛埋藏了这样多的艺术珍品,不然我们对古蜀文明的发达程度也就不会有准确的评价了。

三星堆296号神坛完整复原方案

强势文化是具有吸引力的,如果一个文化表现强势,就如同在高地上的水泉,它会向低地奔涌。三星堆古蜀文明和二里头、殷墟以及长江流域的文明存在非常明确的联系,正是因为相关文化强势影响的结果。

三星堆陶器、铜器和玉器与周边文化表现出的相同和相似,体现了古蜀文化的包容性。那些具有礼器性质的器物,还表明蜀文明吸纳夏商信仰文化的主动态度。

不过有一点要特别注意的是,中原文化因素在蜀文化中的播散慢半拍,或者说它存在的时间明显后延,如玉璧、玉琮、玉璋这些意义特别的礼玉,是中原信仰传统的典型礼玉,当中原地区的执着消退时,而蜀地却热情高涨。

成都金沙遗址出土的玉琮

中原消失的传统,是可以在周边区域寻找到的,正所谓礼失求诸野吧。湖北盘龙城、江西新干大洋洲的青铜器技术目前可以确定来自中原商文化,有专家说这是资源和技术的交换,三星堆是否和外界也存在这种交换?结论是肯定的,殷墟青铜器成分和三星堆青铜器来源一致,多来自南方。资源和技术交换这个说法,在研究上很有意义,技术作为一种知识体系,它是可以在传播中进行交流的。而资源却不同,它的交换更多的形式可能是以物易物,或者是掠夺,掠夺带来的是战争。

三星堆蜀人消耗了大量的铜资源,大量的资源在蜀地南境以外获得,在这过程中可能有过掠夺,有过战争,当然也不排除正常的贸易。

还可以进一步思考的是,那些商周产铜即铜矿所在的区域,自身并无足够的需求,却有规模性产出,这样的采矿与冶炼生产应当有明确的贸易目标,这体现了产业的互补互惠。不同文化间的交流,也就顺理成章了。不同区域的产业合作,在三星堆的时代也一定出现了。

您在书中提到了三星堆、金沙的眼睛崇拜、太阳神崇拜等元素,这些多元的崇拜是如何整合在一个特定文明中的?

王仁湘:三星堆古蜀文明的发现,让我们看到了神话传说中才能有的影像。眼睛崇拜和太阳神崇拜,是古蜀崇拜体系中最核心的内容。没有见到高大的太阳神树与造型奇诡的太阳神坛之前,我们无法想象传说中的景象究竟是什么模样。现在好了,神话的原本样相直接呈现在眼前,不仅看得见,而且触得着,一切都那么生动。

三星堆青铜器件上,特别是与人像相关的装饰上,常见有眼形装饰。仔细观察发现,青铜立人像的周身布满了眼形装饰,除了双眼兽面冠,下裳前后都有成组兽面装饰,均以环眼作为主要构图。在衮衣前后都有直行排列的眼目纹和成组横排的简化兽面纹,眼睛纹样成了立人外衣的主要装饰。布满眼目装饰的立人像,可以看成某种眼目的化身,这立人像是古蜀人奉行眼神崇拜的最好体现。

三星堆祭祀坑发现不少眼形装饰,青铜人面兽面上各类变化多样的眼睛造型,一些青铜人像身上的眼形装饰,还有大量单体的青铜眼形装饰,这是一种非常特别的艺术表现。如青铜神坛中部铸出的操蛇四力士像,它们双腿的外侧都有对称的眼形图案;在另一座青铜神坛顶端有一尊跪坐的人像,残存的双腿外侧也见到一双眼形图案;还有另一件小青铜人像的双腿外侧,同样也见到类似的眼形图案。这些青铜人像的双腿外侧都有相似的眼形图案装饰,它们的装束是如此的一致,具有同样特别的意义。

古蜀人对眼睛图形如此热衷表现,眼形对他们是非常重要的一个象征,眼睛崇拜在古代蜀人的精神世界中是一个核心所在。这种眼睛崇拜只是一个表象,人们崇拜的并不是单纯的眼睛,很可能目标是太阳。

金沙出土金箔四太阳鸟

我们知道萨满教中的天神同时也是太阳神,太阳神往往被刻画成眼睛形状。在诸多古代神话中,太阳被称为是“天之眼”,太阳神称“天之眼睛”或“世界的眼睛”。日出日落,昼夜变化,四季更替,太阳给世界带来生命,给人类带来希望,太阳崇拜成为人类最普遍的信仰。在古蜀文明中存在大量反映太阳崇拜的艺术品,让我们看到蜀人崇日祭日风尚的许多细节。

值得注意的是,甲骨文和金文中的“蜀”字,是一只带着小卷尾的大眼睛,这个模样与三星堆立人像冠式的侧视图相同,也与一些同时出土的兽面颌下附带的眼形相同,这会不会是“蜀”字的本意?它原本就是飞翔着的大眼睛,而不是传统认作的小小的蚕虫。

天是那样高远,人若是要与天神交流,情理上应当有个通道。古代中国神话设计的人神交流通道是高高的大树,树可参天。扶桑、若木和建木,正是古代中国神话中的神树,有的神树被认为是通天之梯。神树崇拜是古代世界共有的文化现象,先民们认为神树能连通天地,沟通人神。

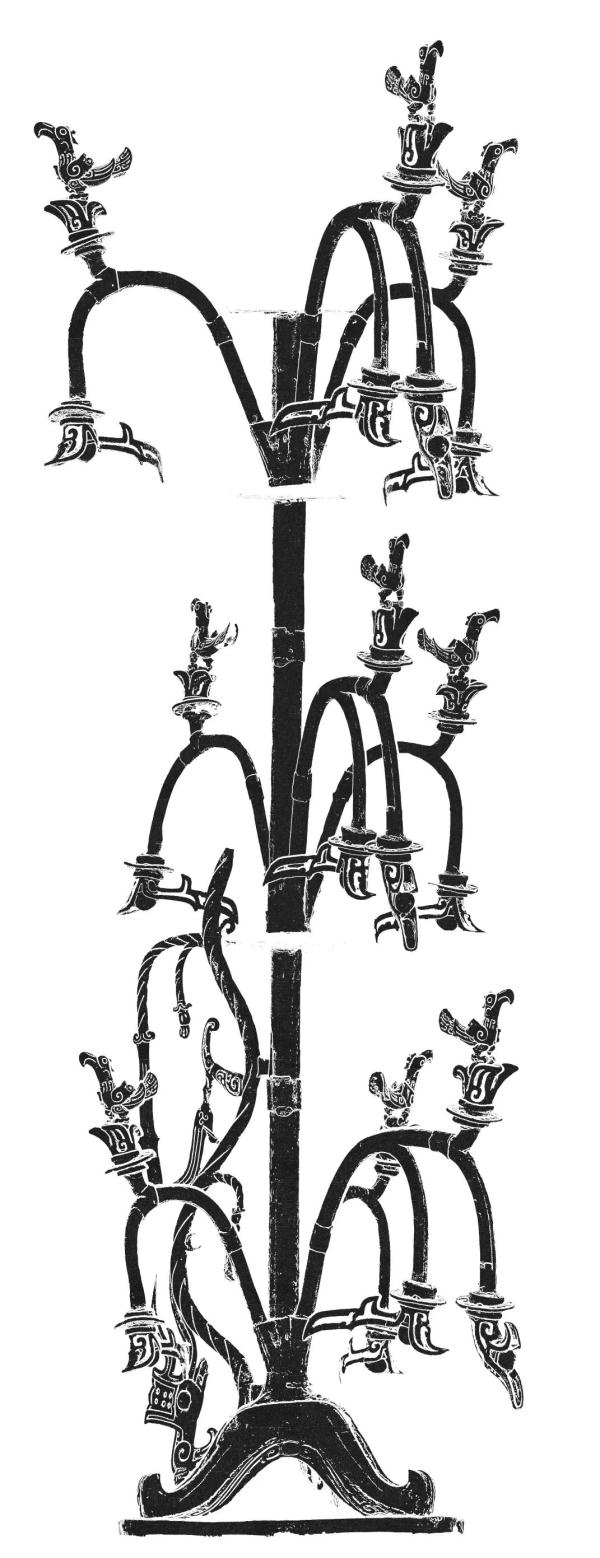

古蜀人也有神树信仰,这神树不仅只是口耳相传,也不仅仅只是出现在有限的画面上,他们是用青铜造出了高大的神树。三星堆出土了八株青铜铸造的神树,推测是常设于宗庙用于隆重祭仪的通天神器,体现了古蜀人的宇宙观,也记录着他们的信仰。

三星堆出土的一号青铜神树形体最大,由底座、树枝干和龙体三部分组成,通高近四米。神树采用分段铸造工艺,是中国考古中发现的形体最大的青铜文物。树体分三层枝叶排布,每层横生三枝,枝端是一个花果,花果上站立一只鸟,一共是九枝九鸟。

三星堆出土的一号青铜神树

三星堆一号青铜神树示意图

在《山海经·大荒东经》中记有这样的神话:“大荒之中,有山名曰孽摇頵羝。上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”

汤谷即为暘谷,也就是太阳谷,是神话传说中的太阳之家。这扶木也就是太阳树,太阳止在树行在天,都由太阳鸟载着。

扶木或又写作扶桑,《山海经·海外东经》中说:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”扶桑树,是太阳树,是一棵神树。

也许这青铜树就是传说中的扶桑,是古代“十日”神话的情景再现。曾经有过的十个太阳,传说是帝俊与羲和的儿子,这十个太阳每天轮流上天当值,一个在天上当值时,另九个就在扶桑树上。三星堆青铜神树上有九只神鸟,它们就代表着九个轮休的太阳,这是一棵太阳树,树上行止太阳鸟,正契合了《山海经》中的神话传说。

三星堆另一棵二号青铜神树已成残体,有树座和主杆,顶部残缺,可见枝端也立有铜鸟。神树三面各有一跪坐铜人像,守护着神树。其它还有一些小体量神树,枝端也见有立鸟。这样的神树,可能也是扶桑,都是太阳树。

金沙有领铜环三太阳鸟

我们容易忽略的是,隐在这神树上的还有一条神龙。绳索状的龙体蜿蜒在树干上,上尾下首,好似刚好从天而降。其中的寓意还不能完全理解,但这龙的出现自然为神树增添了许多的神秘气息。

还有一株神树,呈双树连理并立之形,这也许就是传说中的天梯。《山海经·海内经》《淮南子》《吕氏春秋》中都提到传说中的建木,建木生天地之中,有百仞之高,众神缘之上下。这建木便是天梯,是沟通天地人神的桥梁,伏羲、黄帝等“众帝”都要由神树天梯上下往来于人神之间。

站立在青铜神树前,想一想古蜀时代创作神话艺术的工匠们,他们为制成这些高大的作品倾注的心力。自然也会想到,中国神话的许多篇章,原本与古蜀人的精彩奉献有关。

三星堆发现了城墙,却没有文字,而金沙遗址未发现城墙,良渚文化也没有文字、青铜器和贵金属,您觉得这些情况对于我们理解古代文明有怎样的启示?

王仁湘:文明形成的标志,是学界热衷讨论的话题。城墙、冶金与文字的出现,被当作文明出现的明确标志。但是这些标志全面具备,在世界古代文明中也存在一些缺憾的,所以不能“求全责备”,文明的形成标志,并非缺一不可。

三星堆发现了城垣,金沙却没有发现。没有发现,只表示还没有发现,并不能肯定没有。在三星堆和金沙都没有见到明确的文字,这也是很大的一个缺憾,当然也只是还没有发现而已,并不能最终认定古蜀不曾使用或拥有文字。有或者没有文字,并不影响对古蜀文明的认定。古蜀是一个相对独立的地域古政治实体,是一个较为强盛的地域政体和文化体。

三星堆与金沙遗址都未发现文字,他们与传世文献中记载的古蜀国以及商代甲骨文中出现的“蜀”能建立关联吗?

王仁湘:三星堆属于古蜀文明,这个文明其实我们了解还不够透彻,不够深入。试想如果没有三星堆和金沙遗址的发现,我们对古蜀文明又能了解多少?有了三星堆和金沙的发现,我们对古蜀的了解大大推进了一步,但是这样的了解距离透彻还很远。

汉代人扬雄说古蜀国没有文字,甚至不知礼乐。在成都金沙遗址出土的古蜀文物上,我们没有见到文字类的刻画。同样在三星堆的文物上,也没有发现明确的文字证据。要知道在中原地区的这个时候,不仅有甲骨文,还有大量铸造在青铜器上的铭文。古蜀人是没有自己的文字呢,还是不乐意将文字刻画书写在器具上呢?

我们知道,商代晚期至西周时期已有成熟的文字,殷墟甲骨文和金文是最好的证明。但在殷墟甲骨文没有被发现被认定之前,人们并不知道商代有系统文字。在殷墟出土的龟甲、兽骨上发现商王室记录了大量的与占卜有关的文字,这个时候人们才恍然大悟,原来商代不仅有文字,而且有相当成熟的文字。

金沙遗址也发现了占卜用过的龟甲,但上面却并没有发现任何文字痕迹。不过这并不代表古蜀国没有文字存在,我们现在发掘的仅是金沙遗址的一角,还有更多遗存有待进一步发掘,到那时说不定就会见到文字资料。再说古蜀文字并不一定刻在卜甲上,它很有可能在其他可以书写刻字的材质上,这样的材质又很难保存到今天,要有所发现是很困难的事情。发掘时再细心一些,也许会在树叶、树木和布帛上发现文字证据,中原地区现在看到的文字载体都是卜甲和铜器,但不能认为只有甲骨与铜器上才会有文字,只是其他材质上的文字还没有发现而已。

大家都对在三星堆发现文字非常期待,为什么这么期待文字?汉代人扬雄说古蜀国没有文字,甚至不知礼乐。如果古蜀没有自己创造出文字,他们由商引进现成的文字,应当不会太难。事实上引进文字的事曾经发生过,在巴蜀兵器上看到了多例战国文字证据,相信更早年代的证据一定会出土。

有学者认为,按照文献的说法,古蜀确实没有文字记载。不过汉代文献又说一个名叫尸子的人曾在蜀国著书立说,尸子在秦国曾与商鞅一起变法,秦惠王继位后,公子虔等人诬告商鞅谋反,商鞅遭车裂之刑。尸子秘密逃入蜀地,在川蜀终老一生。尸子在蜀著书,“凡六万余言”,名为《尸子》。尸子跑到一个没有文字传承的地方去著书,他也一定将这文字传播到了那里。

虽然在三星堆和金沙并没有发现铸有巴蜀符号的典型器物,不过对于所谓的“巴蜀符号”有没有文字特征,是不是古蜀国的文字,倒还是有必要作些思考。学者们所谓“巴蜀符号”,是指铸刻在古代巴蜀兵器、乐器和印玺等铜器上的符号,时代属战国至西汉初期,明显晚于金沙和三星堆跨越的时代。这类符号或单独出现,或组合排列,这样的器物有数以千计的发现。

常见的巴蜀符号有虎纹、手心纹,也有不少几何形符号。因为有些符号具有明显的图画性质,具有图解寓意的特征,又被一些研究者称为“巴蜀图语”,也有的直接认作巴蜀图形文字。这些符号既不同于甲骨文,也不同于金文,在不能确认它是文字之前,暂称为巴蜀符号也还是可以的。

巴蜀青铜器上具有徽识意义的符号

古文字学家很重视这些发现,将巴蜀文字分为甲、乙两类,认为都是文字。也有学者认为这些图符是一种拼音文字,也有人说是古代巴蜀的象形文字。更有学者说,巴蜀文字不但有两类,而且两类文字均可在商代找到其起源的痕迹,巴蜀文字最初起源于蜀,后来传播至川东,成为巴蜀地区通行的文字。当然考古家的态度可能要谨慎一些,他们认为巴蜀符号不大可能是文字,而是一种图画语意符号。我自己也曾对此作过研究,认为符号的构形非常规范,符号组合也有规律,它应当是巴蜀时代的部族徽识,是区别彼此的图标。

有一点是要肯定的,就是这样符号中相当多的元素都已完成定型化,应当有固定的意义。不同符号组合起来,也一定具有明确的含义,所以将它看作是巴蜀文字体系也不为过。我们要走进古蜀人的心灵,走进他们的生活,走进那个神秘的远古世界,这些符号应当是不可或缺的钥匙。

不论是三星堆还是金沙,确实没有发现确定的文字,没有见到自证为蜀的直接证据,但即便以汉代蜀地和战国蜀地前溯,我们依然可以肯定成都平原天府之域,一定属于古蜀故地,那一区域发现的商周之际的文化遗存,非古蜀莫属。

刻有字符的巴蜀青铜兵器

我们推想三星堆人的出行,因为水网纵横,应当是以船行为主。在成都出土的战国时代铜壶上铸有水军在船上作战的场面,出现了双层楼船。考古中还发现不少船棺,这又是当时交通行船的证据。往前追溯,行船,造船,在三星堆时代出现没有悬念。一般人或者就是步行,而且是光脚。看到很多青铜人像都是赤脚,这也是低湿环境带来的结果。蜀人其实还有精神旅行,他们铸有通天神树,让自己的心由神树登天祭神。心有多远,路就有多远,没有什么路比登天还远比登天还难,三星堆古蜀人也许就是这样想的。

三星堆这一座宝藏虽然已经发现了快一个世纪,金沙也发现了二十多年,但我们对它们的认识也许还只是处于初始阶段,因为关于古蜀的发现还只是露出来冰山一角。对这些排列有序的器物祭祀坑,相信研究者再不会用外族入侵犁庭扫穴来定性,我们确信这是一座古蜀王国的国家祭坛。

各个坑的方向,与城址的方向相同。成都平原发现的多座史前城址,还有史前几批墓葬,也都是这样非正南北的方向。这是一脉相承的传统,也是先民智慧的呈现。

我们从卫星图上看,四川盆地并不是圆盆形,而是一个长方形,是一个倾斜约45度的方盆形,而这正与先民们建城、筑墓挖祭祀坑所确定的方位吻合,这不会是巧合吧?八座祭祀坑整体的方位也符合这一原则,这也不是巧合吧?

三星堆城中的这一座国家祭坛,是蜀王定期举行祭仪之所,是祭天或是祭地,还是天地合祭,这有待进一步研究。一次祭典留下至少一个埋藏坑,如果一年一祭,或者一位蜀王举行过至少一次。祭典很隆重,奉献也很贵重,这样的祭典举行也不可能太密集。也幸亏有这样的祭坛埋藏了这样多的艺术珍品,不然我们对古蜀文明的发达程度也就不会有比较准确的评价了。

说明:本文图片来源于《三星堆:青铜铸成的神话》《金沙考古:探寻古蜀人的信仰世界》,感谢四川省文物考古研究院、四川广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆提供图片。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司