- +1

访谈|作家子禾:文学要关注的是人本身,无论他成功或失败

这些年来里程文学院有个活动,牵头人是走走老师,主要内容是请国内的作家和编辑点评各所大学创意写作专业的学生作品。这是一件积功德的事,也是实打实的教学。最近一次请到子禾,他针对一部学生作品文本的点评让人服气:从点到面,从自我到世界,从语言到故事,以及故事本身,子禾的点评是另一种专业创作,准确,深刻,且带有启发性。听者都竖起大拇指,包括我。

后来我找到子禾的书来读,他非常善于观察和想象,行文之间饱含悲悯之心。这本书就是《异乡人》。

以前我听到过有一种说法,有些作家的作品是写给读者看的;另一些作家的作品,则是写给作家看的,俗称是“作家中的作家”,最典型的例子是博尔赫斯。“语言简洁而不乏力量,内容充满哲理,宿命以及神秘感。”这一类作家和他们的作品极具思辨性。我认为子禾就是这一类作家,即便他的作品还没有被广泛传播和阅读。

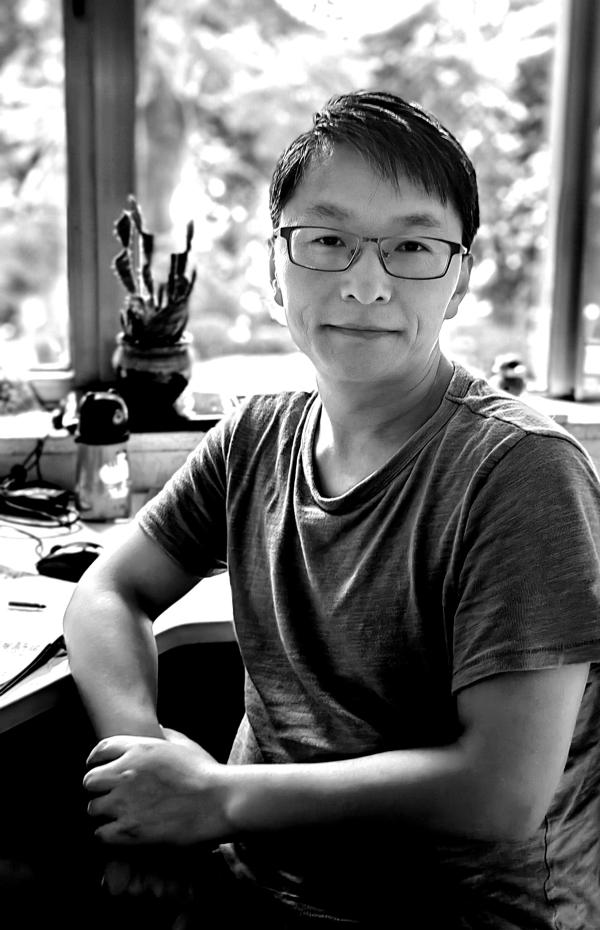

子禾,甘肃庆阳人,中国人民大学创造性写作硕士。作品散见于《十月》《诗刊》《西湖》《作家》《长江文艺》等刊。著有长篇非虚构《异乡人:我在北京这十年》、中短篇小说集《野蜂飞舞》(即将出版)等

小饭:子禾老师您好,《异乡人》这本书目前应该就是您的代表作了。我断断续续看完之后,心怀敬佩。我阅读的过程之中有很多次停顿,总要停下来想,因为你会在行文中“提问”——有时候是完整的问题,有时候甚至是隐晦的问题。在生活中,你是一个擅长提问的人吗?会向哪里提问?

子禾:小饭老师好,非常感谢费心阅读拙作。在书的序言里我说这些文字“笨重而蛮力”,其中就包括您所说的停顿及提问。不管是提问,还是其他停顿,在我看来都是一种延异或散逸,就好比旅程中短暂的停歇和偏离路线,它确实影响效率,耗费体能,但也能通过灵活的观看获得不同的体验乃至惊喜。它本质上是一种小小的冒险。所谓提问对我而言是一种思考方式,也是一种表达方式,并不必然意味着有一个答案,只是因为我感到困惑以及想知道更多而又不知道。当然了,那也是我在向读者说话,但不是一般意义上的提问,而是一种交流愿望的表达,我感受到了某些问题,渴望有所探讨和回应。生活中我比较木讷寡言,也很少去提问什么,但会凝视、怀疑和思考大多数事情,然后尝试形成自己的看法。

小饭:您这么说,让我理解了您文风和笔触很细腻的由来。或者说,我无时无刻不感觉到您似乎都睁大着眼睛在“写作”。我相信这是一种卓越的才华,您似乎把所看到的一切都写了下来。这种纪录片式的写作——如果我这么说您不反对的话——需要极大的勇气(用您的话来说,“小小的冒险”)和知识储备。您是怎么做到的?

子禾:有读者评价这本书,肯定其中的隐喻,说“看得出作者的努力和才华”。您说“睁大眼睛写作”,我理解大约是这个意思。这涉及一个很有意思的问题。多数作家或许都希望自己的作品看上去妙手偶得,似乎承认艰苦的劳力和劳心会暴露才华不足。我没有这个顾虑,所以您能这样说,我很高兴。实际上,写作这本书对我来说确实并不容易,我知道自己付出了多少(虽然可能还有不少问题),并且努力与坚韧一定程度上也是写作者必备的品质,甚至说它是某种才华也不为过。

我看过一些纪录片,以及像纪录片一样的电影,比如说徐童的《算命》《麦收》、贾樟柯的《小武》《站台》、塔可夫斯基的《安德烈·卢布廖夫》《牺牲》等。我喜欢这些作品,不仅因为镜头的直接性所展现出来的真实力量,对人的毫不遮掩的凝视,对人所处的那种复杂氛围和空气的捕捉,还因为它们一定程度上突破纪录片与电影的界限,殊途同归地指向了人的存在。我被它们深深打动,并感到理解它们,自然就吸收这些营养,让它们成为我眼耳鼻舌身意的一部分,然后观看、感觉、思考,写下来,再反复思考和修改,让它一点点接近我想要的样子。这很笼统,但似乎也无法提供更好的表述。

小饭:我把问题拆了两份——其实我认为您在写作时,几乎每一段都带上了你的思考——不光是眼睛,也不仅仅是耳朵,把哲思、见解、对生活的观察总结和领悟,都夹杂在您每一篇作品之中。这是您有意识的写作行为吗?这会让您兴奋对吗?

子禾:写作的价值首先是于作者而言的,即它首先是作者自己的书写、表达和修行,然后才是于读者而言的。所以书写的首要目的是反躬自省式的完善,写出一篇好文章或讲述一个有意涵的故事,更类似于这一目标达成的奖赏。这样说当然有些极端,写作者都会深知为追求形式意义上的文章而付出的艰辛,但也不能否认这个问题的根本性:到底是什么促使作者寻求完善?我的理解是作品的内核,即我们从中感受到困惑和感受到表达欲望的那个东西——如果不是虚荣的话。所以,我更愿意称您说的思考为“领悟”,它常常是自我修行和发现的小小一跃,轻快而振奋人心,有时确实令人兴奋。但这并不完全是有意识写作的结果,而是介于有意和偶得之间,它是一种领悟,但首先是一种感觉,感觉经常飘忽乃至转瞬即逝,并非可以经常着意而得。此外,我也倾向于认为基于具体事物的感受与领悟,一定程度上也是事物的一部分,并非完全是主观性的。

子禾的摄影作品

小饭:如果一定要说的话,有没有某些作家或者作品对您产生过巨大的写作上的影响?可以具体举例说说吗?比如最近给您带来最大影响的作家是哪位?

子禾:近三四年对我影响较大的作家是库切和威廉·特雷弗。这是两位风格迥然相异的作家,库切用精确、深刻、冷峻又轻盈的现实主义笔法,深入描摹现代人的生活困境,刻画现代人的现在状态,仿佛要在那种毫厘毕现的凝视中滤出现代人的本质;特雷弗则用追忆、深情、宛转又微妙的近似意识流的笔法,探究人一生中的几个重要瞬间,表现现代人的心灵世界,好像要从漫长无涯的回忆世界打捞现代人的根源。库切几乎所有重要的作品都是长篇,但并非在时间跨度和地域跨度意义上的大长篇,他倾向于将人物面临的某个问题限定在并不阔大的地域和并不漫长的时段,然后——凝视和剖析,以此深度透视。特雷弗则是典型的短篇小说家,但他许多作品反倒喜欢将人物的某个重要小事放置在漫长的一生中去探究,那些漫长的过往既是现在生活的源泉,也构成一种无序的反讽,似乎生活本就是一种混乱,好在人还保存着希望。他们是那么的不同,但又共有某种艺术蛮力,共有对文学创作中那种自由的不懈追寻,且对人世充满审慎的悲观和恻隐。我相信这些东西对我产生了很深的影响。

具体到《异乡人》的书写,还受到梁鸿师《出梁庄记》、何伟《江城》、阿列克谢耶维奇《二手时间》、杜鲁门·卡波特《冷血》等非虚构作品,及于坚《印度记》、布罗茨基《小于一》、茨维塔耶娃《我体内的魔鬼》等散文的影响。我尤其喜欢这两位俄罗斯大诗人卓越的敏锐和才华,他们的作品是文学创造力的典范。

小饭:在写作中,您会使用很多比喻,我觉得这是您写作的偏好。比喻有时候会影响文字表达的准确性吗?还是说,您必须要在准确的表达上才能使用比喻?

子禾:我更愿意称之为隐喻,如果说比喻是为了说得更形象更清晰,是就事论事的话,那么隐喻则是为了说得更多更深,它通过相似性,像某种能量波一样把人的感觉引向喻体之后和之外,引向更多更远的地方。隐喻和它的本体之间有着更阔大的感应性空间,因而也更具启发性。一个隐喻的好坏往往取决于这种启发性空间的大小。所以对隐喻来说,准确性只是一个基本层面的要求,并不重要(好像形似对绘画而言并非最重要),重要的是这个隐喻能否提供足够的感应空间,是否具有穿透力。

小饭:深受启发。我感觉子禾老师是一个睿智的人,同时我也能感受到子禾老师是一个温和的人。您觉得温和是一种性格,还是一种才能?有人说温和可以贯穿一个人的修养和认知,您同意吗?

子禾:很难说是性格还是才能,它甚至更是修养的一部分,因为人往往是诸多因素的缠绕,并非能够泾渭分明。我很欣赏乃至向往温和,我将它看作是一种可以修为的境界,温雅、中和、宁静,在我的想象中,这几点必然导向诚挚、开阔、深邃,然后是坚毅、通透和智慧。我想象中孔子就是这样的人,苏东坡大概也如此,契诃夫也是,特雷弗也是。

小饭:您在前面列举了很多文学和影像作品,有一些还是非常“先锋”和“实验”的。那么在写作之前,您会认真考虑一部作品的主题之类的形而上的问题吗?

子禾:我是会考虑主题,但有些思考可以比较明朗,且有用,而有些则不容易想清楚,或在写作过程中转向,或在写作过程中被抛弃。比如这部《异乡人》,最初想记录像我一样的外乡人在北京的漂泊生活,这个主题连缀了作品的基础内容,但实质性修改时,我意识到应该描绘一幅巨变中国的社会缩影,这使我有意识地强化了书中那些异乡人身上北京以外的部分——即是说,我要描绘的不是北京缩影,而是中国缩影,这并不是拔高,而是我意识到,在这些北京异乡人纷杂琐碎的故事中寄托这样的想法是顺理成章的,否则就是对题材的浪费。当然,这只是一个简单说法,但愿我作品中不只有这一点,因为好作品的主题往往是纷杂多义的,而其中不少重要的部分或许都产生于写作过程,而非提前规划。

小饭:您说到了一个重要的主题或者说议题。我认为您通过《异乡人》这本书充分探讨或者已经呈现了问题和一部分答案。那么有没有什么主题是您一直想要去探讨,但是没有机会或者勇气写下来的?

子禾:现代文学的价值在于探究现代人不同以往的生存境况及困窘,而实际上现代人确实面临非常多的问题,这其中蕴含着非常多的文学主题和素材。比方说当代人在精神和身体上的流浪和逃亡,当代人的死亡问题,前当代史与当代人的关系,我都很感兴趣,当然几乎都没有付诸行动,但我试图创造条件来试试。问题是,经常感到力有不逮,此前看到伍尔夫谈论小说,写道:“我相信,当你开始一部小说时,最重要的不是感觉你能写出来,而是感觉到它就在那里,在文字无力跨越的鸿沟的另一边:你只能以绝望的叹息来接近它。”深受触动,希望我从她那里获得的不仅仅是绝望的叹息吧。

小饭:这让我想到了如今书写失败成为了一种流行(流行并不是错误),但失败的模样在每一位作家笔下并不一致。您笔下的失败具体是怎么样的?关于人生中的失败和错误您怎么分辨?

子禾:是这样的,而且我觉得尤其在当下这样的时代,就应该是这样:相对于成功与欢乐,文学应该更多书写失败和伤痛,关注真实,否则就是不道德的,因为这就是大多数普通人在生活中经常面对的东西。成功的欢庆比比皆是,有非常多的记录形式,如新闻、报纸、综艺、音乐、影视、庆典等,并且身体对快乐的接受是天然的,每个人都可以即时消化的。而失败和伤痛则不同,它们是几乎每个人一生中必然面对的东西,也是人自我成长的重要途径,当它们以文学的形式存在,一方面是一种教育途径,另一方面是人绝望无助时的凭依——谁都不可否认,多少人从伤痛故事中获得安慰。此外,如果说文学能提供某些精神性的东西,人也确实能获得某些精神性的东西,获得成长,其途径必然少不了失败和伤痛。

有人说《异乡人》过于灰暗,但也有人感慨其中的求生性(简单说,即屡败屡战的顽强),我想,这两种看法本身就是一种诠释。对人而言,失败并不是某种有标志性的结局,因为不同价值观念的存在,失败也没有标准。所以我没想过我写的是失败,我更愿意认为我写的是人在逆境或困境中的艰难状态,不是一个定论,比如《小裁缝》的主人公,他多年身处灰暗逆境但依然拼搏,他失败吗?我觉得很难这样去讲。我不会为了表现失败而去塑造一个失败的人,也不会为了表现成功而去塑造一个成功的人。我想文学要关注的是人本身,关注他的喜怒哀乐和他面临的问题,无论他身处顺境或逆境。

《异乡人:我在北京这十年》书影,上海文艺出版社,2023年2月版

小饭:形形色色,或许世界上最不缺的就是“人物”,那什么样的人会成为您笔下的人物?您对一个人身上哪些东西会更感兴趣?

子禾:格格不入的人、不幸的人、悲苦的人、孤独的人更容易引起我的兴趣。这可能与出身和成长有关,也和我的性情有关。我出生在甘肃东部一个农村,干旱贫穷,生活中充满了过度的贫穷、劳苦、固执、忍受、孤独、焦躁、误解、简单、恶毒、疾病、野蛮、咒骂、争执、暴戾、毒打,也有不少流浪的人和被遗弃的人。我生性敏感,同时也算敦厚耿直,常有恻隐之心,所以很容易关注此类事情。我认为文学是悲悯,大概也是缘于这一点。对我来说,书写意味着我如何看待这些事,意味着我需要用生命衡量这些事——也因此,我说写作首先是我个人的事,我也在一些作品中特意标明它们之于我个人的意义。库切说一切传记都是写作、一切写作都是传记,我很认同。我更关注人身上的沉默、反抗和善意。

小饭:有人说高冷的库切属猫型人格,更为热情的奥斯特属狗型人格。我想很多优秀作家身上有一种显著的、超出普通人的热爱或者执着;另一种优秀,体现为卓越的冷静和理性。我想您大约不是热情似火的作家,但您更想成为哪一种?

子禾:我哪一种都还不是。但我希望自己能习得一种理性的执着,并能在这种品质和能力的引领下,完成我心目中的作品。这样想是因为,理性或许会使我探寻更自由的文学观念和方法,而执着可以让我跨越艰难,完成它们。

小饭:大部分人认为现在的社会充满了消极因素和困难,甚至是无法解决的,几代人都会囿于其中的。文学的作用是否在于反映现实,还是当做一种解决问题的方式?在这样的情况下,您写作的姿态会有所改变吗?

子禾:现在社会确实充满了问题,确实或许要几代人囿于其中,但从历史角度看,这也是常态。这些重要问题的解决,或许需要更多代人的努力和斗争,当然解决了这些问题也还会有别的问题出现。这有时候令人悲观,但我愿意相信,社会在大的趋势上是会向前发展的,社会发展的合力不允许它向后。但没理由期待文学能直接解决这些问题,甚至也不能期待文学直接反映这些问题——实际上文学也根本没有这种能力,不需要夸大,也不能奢望。文学在整个社会里是多么弱小的一部分啊,它存在不是因为它之于社会向好所能产生的作用(文学的作用无非是记录和呈现,一定程度引起人们的关注,相对于政治、经济、法律的作用,这些太微乎其微),而在于它之于个人的重要性——这个重要性在于,它保留了多样的形形色色的个人,让读者明白这个世界上人不只有被规定的类型,它保留了人的精神和欲望,让读者明白这个世界上真实的人从来不是单向的,它也在很高的程度上保留了时代和历史,让读者即便不是通过历史也能明白这个世界曾经的模样——可以说,文学用这种非直接的方式抵抗一切极权——此外,还有最为重要的一点,卓越和伟大的文学,既超越了政治的现实,也超越了道德和文化的现实,展现人的可怜、可恨、可爱,展现人性中恶的可怕以及善的可敬。人类历史在变化,面临的问题也在变化,但人性和人的良心是亘古难变的,因而可以说文学之于社会人类的作用,不在于改变了什么,而在于用所书写的人之为人的那种真理性的东西,坚守和抵抗了什么。文学凭借这些品质获得它的独立性和自在性,从而也脱离对任何东西的附庸,否则一不留心就成为傀儡,丧失自我。当然,这样的文学首先是真正的、自在的、诚挚的文学,而不是虚假的、宣传的、炫耀的文学。

小饭:子禾老师,假如您现在正处于写作相对顺利的时期,您可以预测一下自己未来哪一天会陷入写作的低谷期吗?可以预测这种低谷期的形成原因吗?会因为什么样的情况而失语吗?

子禾:我设想过那种最大的困难,就是写出的几乎所有东西都无法发表和出版,那会很难受,给我带来沉重打击,但同时我也暗示自己,即便那样也可以写下去,至少把想说的话说完。实际上要是真的那样了,这种自我勉励到底有没有用是不好说的。失语的状况会产生于失去信心和信任,即不再相信自己,不再相信文学的价值,所以我说希望自己有一种理性的执着,它比较能使人保持信心和信任。

小饭:有没有想过从事除了写作之外的职业?比如说,如果您成为了一名演员,大概会是一名什么样的演员?您对饰演什么样的角色会感兴趣?

子禾:很难想象自己会是一名怎样的演员,我并不了解演员。但如果可以选择,我会饰演一名云游的僧人,或者一个旅行者,用脚力丈量大地,行脚修为。

小饭:我的最后一个问题有点“时髦”或者相反。关于您的一些基本情况,我之前尝试着问了一下AI智能软件——但我现在准备反过来问您,如果您就是AI软件本身,您会如何用几十个字评价自己,子禾是谁?请尽量不要在此刻去把这个问题抛给任何AI软件……

子禾:我很好奇AI会怎么回答这个问题,但也没把这个问题抛给AI。如果我是AI,面对您的问题,我可能首先会有些不知所措,因为这个人完全是无名小辈,他写过一些诗歌、一些小说和散文,但这些痕迹太有限了,根本不值这样一问。我可能会说:他还需要更多努力,成为他自己。

(小饭,作家,前媒体人,自由职业者。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司