- +1

定海桥往事:时代切片里的地与人

把时间拨回到2019年夏天。从上海地铁12号线爱国路站下车后,我沿着爱国路一直往南走,大概300多米到平凉路,进入左前方另一条南北向道路,蓦地看到一排沿街商铺,以及路中央推着单车、电瓶车,抑或是步行着摩肩接踵的人们。一路前进,看着两侧一会出现低矮的商铺或私房住宅、一会出现似是旧里形制的街道界面,不一会便会走到一个地面略有隆起的岔路口:一条斜横在面前的路与脚下走过的路交会成一个倾斜的十字,路面亦在交会处变得宽敞。四顾看看路标,南北向这条路叫定海路,东西斜向相交的是定海港路。而我脚下的隆起的位置,就是传说中的定海桥。

南北向定海路与东西向定海港路的交会处,就是定海桥的位置。本文图片除特别说明外,均为作者拍摄或绘制

格局:路与港的交会,桥的高光与消亡

自1899年沦为公共租界后,杨树浦地区便因滨江之便成为工业摇篮,趁势开启了工业化、城市化建设。1931年,租界当局规划了一条北起平凉路,南至杨树浦路的路段,起初取名为“山刚达路”,后于1915年以浙江省定海县为名,改称“定海路”。1923年修建了东西向与定海路相交的道路,起初命名为周家嘴路。而后的1931年,为了方便为周边区域内的工厂运输建材,租界当局利用原有河浜开挖取直,修建了一条小河港,依定海路之名取名为“定海港”,同时将近定海路处原来河浜上一座不知何时建造的跨浜石桥改建为钢筋混凝土桥,取名为“定海桥”,并将毗邻定海港的周家嘴路重新设计,使之成为北傍定海港的城市道路,筑至定海路止。1954年,因周家嘴路被重新规划,此段港边旧路遂改称为“定海港路”。

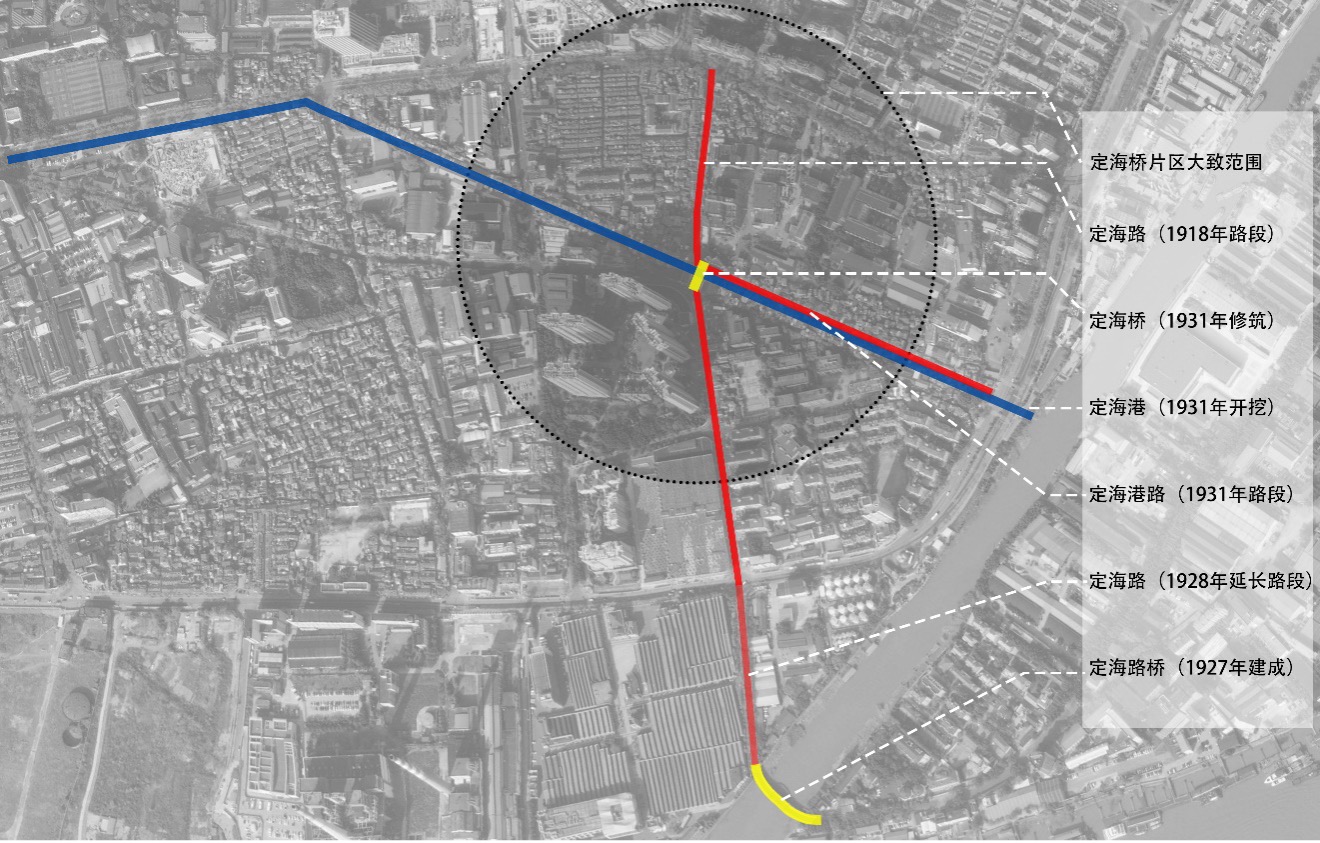

定海桥、定海港、定海路、定海港路的分布。应注意,此处的“定海桥”并不是现在人会时常路过的“定海路桥”:后者是在1927年复兴岛运河导治工程结束后,在运河上建造的新桥。后1928年定海路也向南延伸至此,才形成今日的道路格局。

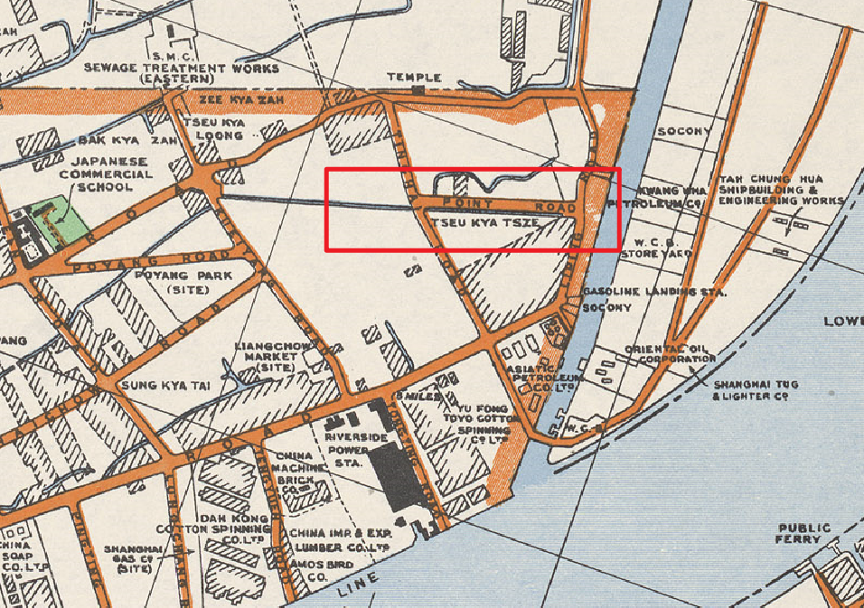

1935年的上海地图中,现在定海港路的位置标注的是“Point Road”,即起最初始的名字“周家嘴路”,名字来源是南部黄浦江转弯处最早有一个村落叫做“周家宅”,后来这段形同嘴角的地就被称为“周家嘴”。有趣的是,东侧的复兴岛在最初筑岛时被称为“周家嘴岛”,后又短暂更名为“定海岛”,至抗战胜利后,才正式改为“复兴岛”。图片来自于网络

至此,南北向定海路与东西向定海港相交于定海桥,定海港路则从定海桥起依傍定海港向东延伸至复兴岛运河。以桥为中心,这四个均以“定海”为名的基础设施构成了一个直径约500米,以工厂、工人、商业为鲜明特色的地块:定海港的物流属性集聚了大量的工人、农民、渔民甚至是外来逃难的人,进而又自然吸引了周边商贩前来营生,于是定海路凭借着强大的“流量”,在1930年代便成为了杨树浦六大集市之一,商贩云集。而这一座小小的桥,在那个时代充当了一个独特的标志物——外来的工人、商人每次和别人提起此地,虽不记得具体的称谓,可脑子里直冒出一个桥的形象:“对,就是定海桥那一块儿”。

后在1958年,定海港因物流功能减弱、垃圾污泥淤塞而被填没,定海桥也随之失去作用而废弃,栏杆被拆除,桥身则与定海路融为一体,除了前文提及笔者所寻觅的“局部的隆起”还能作为桥的遗存,其他再难辨痕迹。

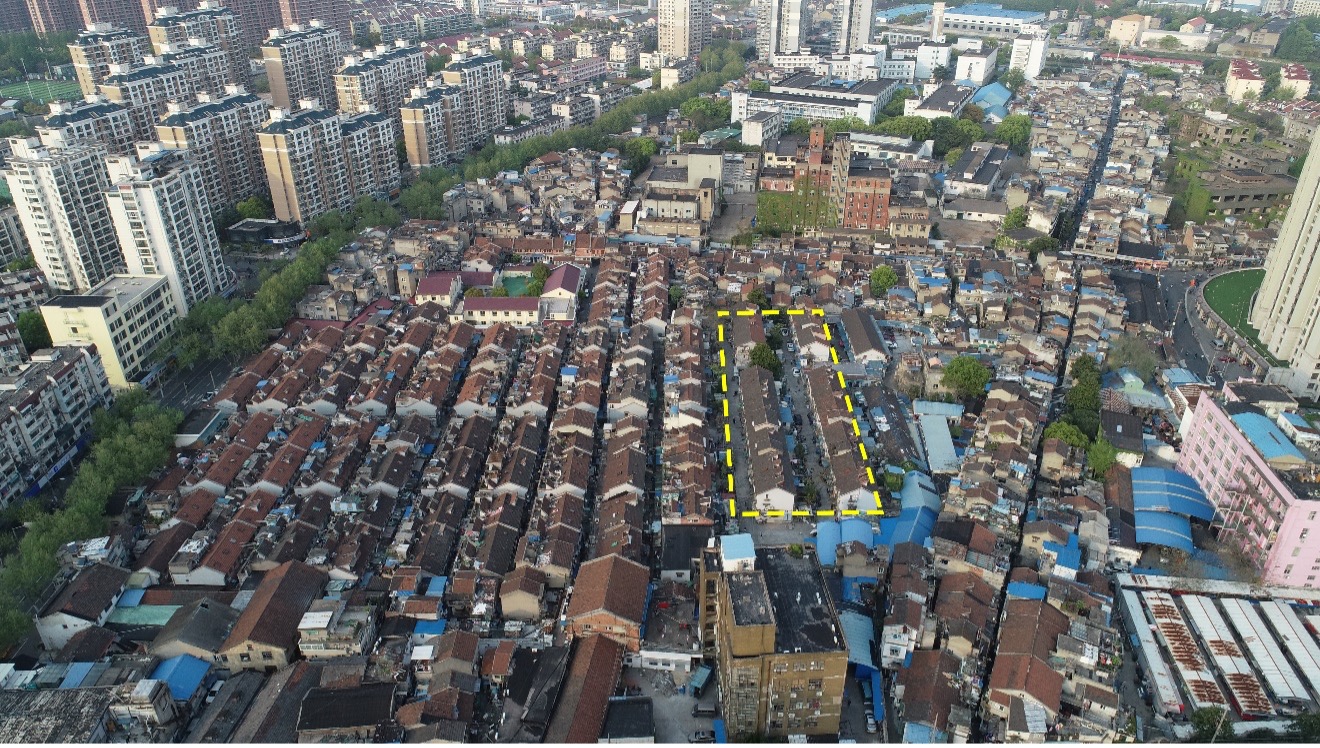

鸟瞰定海桥地区,远处可见黄浦江,近处为定海路(图中红色段)与定海港路(图中蓝色段),略显杂乱的建筑肌理十分独特。

建筑与遗民:住房的突围,身份的逝去

彼时定海桥地区分布着华光啤酒厂、密丰绒线厂等大型工业建筑,辨识度极高,而数量更多的居住建筑则呈现出“公”与“私”两种属性的叠合。原来被填埋的定海港上早已经建造了一排排私房住宅——这些房子的原型大多为上世纪30年代起沿港搭建的草棚,在填港后向南扩张,在近70年的时间里不断扩建至三层左右的规模。而毗邻定海路,则是定海桥地区最大的产业工人集聚地:定海路449弄。

定海港路两侧私房,其中南侧私房的位置即为之前的定海港所在

定海路449弄航拍

初见449弄的人很容易被其复杂而凌乱的外观震撼:一排排行列式布局的两层工房,分割出一条条宽度仅在两米左右的宅间弄堂,四处可见弄内依附于原墙面加建的小披屋。走到主弄抬头看去,在原有规整的集体建造的屋面上,大大小小的老虎窗如同春笋探出头来,不少在二楼晒台和屋顶上加建的阁楼和房间交替打破原来的屋脊线。似乎所有的建筑都在拼命向外、向上生长。

449弄中宅间支弄里的加建将弄堂变得更加曲折狭窄

449弄中宅间支弄地面堆放各类杂物,头顶则悬挂了众多晾晒的衣物,以求正午时分阳光能照进这狭窄的弄堂里

449弄某户人家直接在原有屋顶和晒台上新建了一层房间,并在房间上修了新晒台。材料的不同清楚展示出原貌与加建的界线

449弄屋顶处的各类加建,开老虎窗,在晒台上建造披屋,打破原屋顶直接新建一层,各类手法汇聚在一起,呈现出极大的丰富性

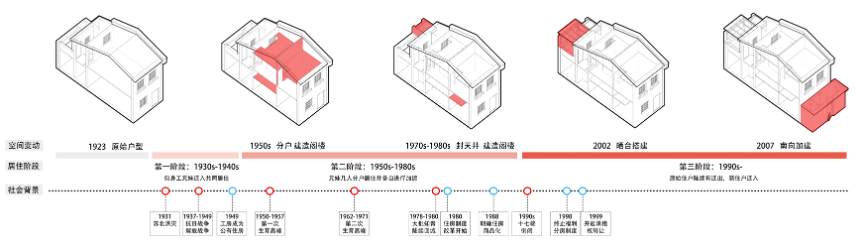

当然这种状态并不是从一开始就存在的。449弄最早是日商裕丰纱厂(厂址位于今天杨树浦路的上海国际时尚中心)于1923年起开始建造的供自苏北等地迁来的“包身工”居住的宿舍,原名“裕丰工房”,后历经时局更迭,陆续成为中纺十七厂、上棉十七厂的工人宿舍。曾经,449弄是整个杨树浦地区最早通电、通自来水、通煤气的“先进”住区之一。虽没有各家单独的灶间和卫生间,但设置了集体食堂、澡堂和公厕,以及“老虎灶”、小卖部、卫生所等配套设施,甚至还有内部的足球场,覆盖了工人生活的方方面面。

定海路449弄原足球场位置(图中黄框处),后在1967年的加建中足球场被侵占

但随着生育潮到来以及“文革”后大量知青回城,449弄人口增加,空间狭小的问题被进一步放大。为解决居住问题,原有足球场被占用新建了新工房,原有的食堂、澡堂等共有设施均被改造成工人住房,而工人们自己本就局促的家里又难以找到合适的空间开火做饭、洗漱,因而不少人尝试在宅间支弄里搭建一个小披屋作为灶间、淋浴间等功能性空间。

后在上世纪80-90年代,上海开始推进工业结构战略性调整,纺织职工人数从50多万人缩减到2万人左右,工人生活条件迅速下降,在窘境下自发的加建行为再无法被遏制,批量涌现。无论是弄堂还是围墙,抑或是突破屋顶朝上突破,各户依据自己的经济实力在几十年里纷纷“动手”,最终形成今天看到的,突围于原有规整秩序之外“牛皮癣”一般令人瞠目结舌的建造面貌。

定海路449弄某户居民历经50多年的房间变化,其中外部较大的加建均是在工厂倒闭后陆续开展的

定海路449弄截至2022年6月所有的加建分布。关于定海路449弄的空间变化细节,感兴趣的读者可阅读笔者在《时代建筑》发表的 文章,或浏览笔者在调研时拍摄的纪录片 《肆肆玖》

2022年上半年,看到众多房产中介开始进驻定海桥,我意识到,动迁真的要开始了。彼时在定海桥地区游走,似乎无人讨论这块地区未来会建造什么“高级建筑”,除了时不时听到过了大半辈子“没灶间、没卫生间、全家七八口人挤在十几平米小房间”苦日子的居民对自己房子加建之后拆迁面积应如何计算的疑惑,大多数的情绪和感受还是指向了对于过去的不舍。

一位80多岁的爷爷和我吐露,他一家人从他爷爷辈开始就居住于此,自己在这里出生,当了大半辈子工人,在工房住了80多年,见证这里的每一处加建改造,也熟悉了449弄和定海路上的每一处地方。虽然条件不好,但生活还算便利。尤其是在爷爷逐渐老去生病之后,几乎每周都要骑车去附近的医院配药回家熬煮,因而对定海桥也就更多了一些依赖。如果要动迁,到底会搬到何处?四周还会不会有熟悉的邻居,方便的菜场,临近的医院?爷爷叹了口气,说:“我其实是不想搬走的,我一辈子都在这里,我就是定海桥的人,要真到了动迁必须走的那天,我觉得我就已经算是死了。”

动迁前夕,449弄的居民手里拿着房产中介给的传单,在弄堂里讨论以后的出路

2023年初,定海桥地区正式开始动迁。若从1923年定海路449弄作为区域内首个“大工程”开始建造引入大量工人群体算起,定海桥地区走完了它整整100年的生命。那些真正的定海桥人——那些生于兹,长于兹,横亘几代的工人们,他们曾享受过物质水平领先于其他地区的集体生活,也因人住矛盾放大后无奈动手加建,亲手促进这些建筑的“野蛮生长”,并最终,让这些建筑与自己定海桥人的身份一起,融入时代的洪流。

定海港路沿街私房被征收景象,余晖在曾经复杂的加建上映出了最后的色彩

缅怀:透过历史切片,继续往前看

所幸,定海桥的特殊性在近十年来也陆续吸引了众多学者,对其空间建造机制、社群发展过程等开展了深入的研究。2020年开始,在导师同济大学张斌老师的指导下,我们团队进入定海桥地区,开始对定海路449弄工人宿舍与定海港路自建住宅的建造及演变现象进行为期一年多的“抢救性”空间调研;同济大学王红军老师作为定海街道的社区规划师,也组织团队聚焦本地区居住建筑的取材、施工、构造等方面日常建造的现象,串联起一段社会发展的历程。

2021年,在得知定海桥地区面临全面动迁,王红军与张斌老师便共同组织我们以建筑绘图、模型制作、影像记录等方式,借助展览将定海桥的种种变迁展示给世人。策展及筹备过程受疫情影响延宕良久,由王红军老师设计改造的“定海之窗”展馆也一度被利用成为社区疫苗接种点,发挥了其“战时”作用。最终在2023年5月,在最初策展工作开始两年、动迁工作已开展近半年后,《定海人家》展览开幕了。

展览进行中,详情请戳 这里

诚然,面对一个地块的消失,以及一种自下而上以日常为目的的自发性建造行为在城市空间变迁中所呈现出终显“无力”的对抗状态,“缅怀”、“悲观”是绕不开的关键词。但顺着城市发展的脉络,透过定海桥这一张“历史切片”,我们依然应试图从中获得直面未来的启发。

毋庸置疑,定海桥是唯一的、不可复制的,其特殊性在于:从人来看,一批外来移民在上海工业发轫之际、租界建设起步之时,在空间上大规模聚集,成为代表性群体,后又在产业结构调整与个人日常生活状态所形成的错位中,逐渐成为弱势、低收入群体;从空间来看,工业与工人的衰落导致原有集体性空间与生活需求的矛盾被激化,在个人与机构的往来博弈中产生了种种被动的自下而上的 “抵抗”与“突围”的现象;从产业来看,彼时的工业兴起将生产机器与生产者深度绑定,但在产业升级后,生产者却未能及时解绑、转化,成为产业中进化停滞的“遗迹”。这些因素综合作用,最终造就了定海桥与现代生活脱节的种种现象。

但向前看,百年来推动定海桥由生至死的驱动力仍在作用:城市的产业结构升级,即从低附加值传统制造业向先进制造、高端生产性服务业的转型依旧在进行,同时拉动了生活性服务业发展以服务于更多涌入的城市人口。在此过程中,先进制造借由“机器换人”将淘汰一批劳动者,服务业的兴盛又将吸引集聚更多从事基本服务的人员。这些被替换的、因需求增长而迁入的“低技能”劳动者将会迅速增加,就如同曾经被时代“撞倒”的工人阶级,成为城市空间中新的相对弱势、低收入人群。而他们在城市中所选择的集聚空间,是否能形成某种类似于定海桥地区的空间?

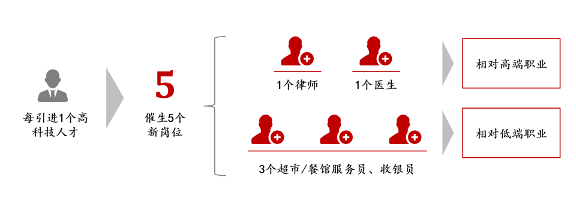

发达国家经验证明:产业越升级,对低技能劳动者的需求其实会越多。例如从美国的研究数据表明,城市每引进1个高科技人才,便可催生5个新的就业岗位,其中相对高端的是律师和医生,相对低端的则是超市服务员、餐馆收银员等。

这一点在449弄后期的居住构成已经初见端倪:彼时在449弄中已经有不少外来务工的工人、商贩、外卖员、家政服务员等群体,出于租金便宜、生活方便的考量在此租住,虽与工人后裔存在明显的差异与界线,但他们的出现似乎也代表了一种新的转向:城市中新的相对弱势群体逐步在老旧空间载体中集聚,倘使没有动迁的阻断,假以时日,他们或许将逐步成为449弄的主要租住群体,为定海桥注入新的基因。

定海路449弄租户区与工房区的交接院落,左侧工房区装满了护栏,呈现明显的戒备与排外心理,而右侧外来务工人员的住处则较为临时、开放,家具四处散落。不知这种在旧舞台上的对比,是否为某种新老“低技能劳动人群”的交接仪式。

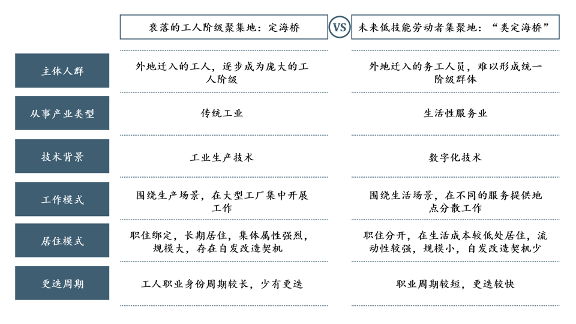

当然未来这种“类定海桥”空间与传统定海桥存在本质的不同:对比来看,主体虽都是外来务工人员,所面临形势的本质逻辑也类似,但客观因素已出现巨大差异:如今生活性服务业集中的城市中心早已没有空间增量和条件开展大规模集聚地建设;各类低技能务工人员在消费场景和数字经济的驱动下依据订单分散作业,也再难形成集体性、具备生活同步性的阶级群体;现有城市空间管理模式下更难在空间层面形成大量剧烈的“抵抗”行为;而产业升级速度加快则带动了这些从业者所属行业和岗位的更迭速度。可以说,未来这种“类定海桥”地区是依附于生活场景的、小规模的、分散的、柔和的、高流动率的,甚至是数据驱动的。

从低技能劳动者或相对弱势群体集聚地的角度看,已逝去的定海桥与未来可能出现的“类定海桥”空间,存在着诸多差异。

那么,今天的建筑学是否可以把握这种趋势,提前判断出这些空间区域的落位与演化,以灵活、可容错甚至是共享的方式,在空间层面未雨绸缪,帮助城市更好地为这些劳动者提供庇护?我想这似乎已经超越了传统空间层面,也非建筑学单个学科能自行解决。只有借助未来跨学科、多领域的密切合作,才能真正处理好这个对城市发展而言极为重要的议题——想想疫情封控期间外卖小哥们的重要作用,就能明白在当今时代中这些处于相对弱势的低技能劳动者之于我们日常生活的意义。

结语:向逝去的定海桥致意

时隔两年再反思,我逐渐意识到,我所研究的定海桥中人与空间的种种看似“有趣、丰富、野生”的现象,本身就是历史进程中的“误差”或者对“误差”的矫正——换言之,如果城市发展过程能保持各要素的同步变化以及政策与实际的合理匹配,定海桥中的诸多现象理论上是不会出现的。或许这也可以成为所有与城市发展紧密关联的学科下一步的目标:以科学合理的方式,尽可能让今后“类定海桥”区域中更少出现这些被动形成的“有趣、丰富、野生”。我想这也许就是对逝去的定海桥最大的致意:我们从定海桥学到了经验,并且以此为鉴,优化了更多城市的片段空间,并服务了更多一直为这个城市默默服务的人们。

(本文作者杨闻博系2021届同济大学建筑系研究生,现任普华永道ESG可持续城市发展咨询顾问)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司