- +1

观看与触碰:海伦·莱维特的街头摄影美学

马克斯·科兹洛夫,《特权之眼》,英文版封面

马克斯·科兹洛夫(Max Kozloff),1933年生于芝加哥,纽约大学艺术史博士,曾执教于耶鲁大学、芝加哥艺术学院等机构。科兹洛夫从事艺术史研究和现代艺术评论,尤重于摄影。其人著有《立体主义/未来主义》(Cubism/Futurism,1973)、《特权之眼》(The Privileged Eye,1987)、《纽约:摄影之都》(New York:Capital of Photography,2002)、《面孔的剧场:1900年以来的肖像摄影》(The Theatre of the Face:Portrait Photography Since 1900,2007)等作,评论文章见于VOGUE、《光圈》(Aperture)、《美国艺术》(American Art)、《欧洲摄影》(European Photography)等刊。

科兹洛夫曾任《国家》(The Nation)艺术编辑和《艺术论坛》(Artforum)执行主编。七十年代,他与萨考斯基一道倡导新彩色摄影,自己亦开始彩色负片创作,作品在纽约、巴黎、伦敦、苏黎世等地展出。他于1968年获古根海姆奖,1990年获国际摄影中心终身成就奖。

《特权之眼》收录了科兹洛夫撰写的19篇文章,分为四个部分。前三部分探讨了20世纪摄影中的街头传统、肖像与政治,最后一部分反思了摄影理论和摄影史中的若干重要议题。对于科兹洛夫而言,摄影的独特基于媒介信息的有限性,观者因为置身经验之外而被引向真实与虚构之间“愉悦的矛盾”,也因此成为解读的特权者。在这种媒介认知之上,科兹洛夫的写作寻找个人美学与社会图景之间的平衡,略显老派,但坚实、深刻。

观看与触碰:海伦·莱维特的四十年代影像

文 | 马克斯·克兹洛夫

译 | 刘其远

现代街头摄影师总是匆匆忙忙、充满入侵的欲望,而又时而隐秘行事。他们生活在边缘地带,以嘲弄的眼光寻找无法被预见的图像。他们有理由为自己在混乱中工作而感到紧张,“目标”总是转瞬而逝,可能并不情愿进入摄影师唐突的视线,又或者它们有一种从视野中消失的天赋,迅速得令人不安。但这视觉的猎物引人兴趣,并不仅仅是因为它的不驯和神秘。现场的情况比这更加令人烦恼,因为摄影师呈现的主题在此前并不存在,而且在我们后来见到精心构造的光线中也不能持久。

走在街上就是面对一大堆迷迷糊糊、推推搡搡、微不足道的事件。照片会以一种极为特殊的、细巧的、随机的方式固定任何一个这样的事件,因而它可能显得微不足道。图像的内容是如何转化为信息的?更重要的是,它们如此模糊和下意识,几乎在最初的接触中留不下什么印象,如此产生的感觉如何被用来代表一种对于生活的观点?

然而,在一种古老的意义上,我们会受到照片呈现内容的影响,即使这种呈现只是独特的提炼。我不禁将一幅画视作一种偏爱,尽管这看法在没有旁证的情况下显得无端。如果一张照片要打动我,它必须进入文化,与同类相辅相成。对于所有严肃的摄影师来说,这种理想的状态在复现中,在复现的意象中得到体现。

一方面,复现是一种创造图像的策略,证实了图像庞大序列中的数据、主题或态度。另一方面,复现简化了图像形式对风格和概念的要求,这种形式在其特征结果中基本是原子化的。原始材料被作用、处理和编辑,以暗示一种零散事件涌现的幻觉。从神秘确定的节点上,我们瞥见不同场景中相似的细节,以及不同环境中相似的举止。在现象的重复和本质的概念之间存在心理联系。当瞬间被街头摄影反复地渲染时,它会开始显得意义重大。我们会开始认为这是人们的真实面目或典型做法。不必多言,大多数摄影集都是通过同质化地描绘事物和场景的类别来达到形象上的统一。通常,正如现在的理解,他们的主题定义了讨论的范围,并代表了一种类型。

© Helen Levitt

但是街头美学与这些组织特征更微妙地结合在一起,因为它正是通过无拘无束、独立于传媒编导的艺术来断言自己的。然而,街头摄影师的机动性并不一定会把他们引向艺术世界的虚构,摄影师也不会在那个世界中寻求自身的合法化。他们实际是在逃离对受雇摄影的刻板印象。在此,自由并不是让摄影师为了自我而变得个人化,而是用自我来描述非此则无法获得的亲密和偶然。

当街头摄影爆发为独立的运动时,它成为了对摄影文化整体虚伪性的批判,反对摄影用来之不易的观察真实的标准去进行寻常的欺骗:设置、炒作和偏颇的择取。毫无疑问,它对说真话的个人标准,它对独特性和异常观察力的强调,让街头摄影与视觉复现之间的冲突对前者尤其有利。

尽管如此,从事街头摄影者理想化地拍摄特定类型的事件,尽管这类型可能划分得并不利落,拍摄的对象范围特别广泛。它属于最不会被摄影师的存在影响的类型。街头摄影背后是一种自然主义的论点,类似:照片的价值在于真实的观察,摄影师越是介入环境,其照片的价值就越受损,最终导致被拍摄的场景与自然发生的场景之间发生断裂。自然被定义为城市事件彼此依附的混合物,因此在本质上沸腾喧嚣、不可预测。除非摄影师致力于秘密而合乎时宜的监视技巧,这样的活动不可能被记录下来,但这样的目标很难被合理化。难怪街头摄影师总是孤独的,而且总是专业的门外汉,对他们不明确的动机无所置述。尽管如此,他们的总体方法在概念上是清晰的,因为在实践中,它融合了可信度的道德目标、偶然性的哲学概念,还有自由与自发性的职业要求,每一项都只能在彼此互动时实现。

© Helen Levitt

虽然街头摄影大约在摄影媒介诞生后一代人的时间里逐渐出现,但我刚才描述的这种特殊的变化只发生在20世纪30年代。西方繁忙的都市生活必然被相机记录下来。摄影和都市生活就像产业合同一样契合,二者的结合为大都市的发展过程、人口密集和风气习俗提供了无数的视觉记录。无论是否唾手可得,这些记录,特别是19世纪和20世纪的记录,被认为是对公共档案的贡献,其组成部分被认为代表给定的主题。但是,除了图像被搜集的方式和它们的可能性之外,主题本身并没有被解答。传统的组织方案优先考虑可以分类的、有限的典型变量,与无限的非重复事件不同,后者可能被放在几个迥异的列表中,永远不会被填满。街头摄影这种更新颖、更困难的方案,虽然有时会被整合进档案,但在大约五十年前在例如,亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson,他的摄影作品具有最早的国际影响力)、安德烈·柯特兹(André Kertész)和本·沙恩(Ben Shahn)等人的作品中现身。

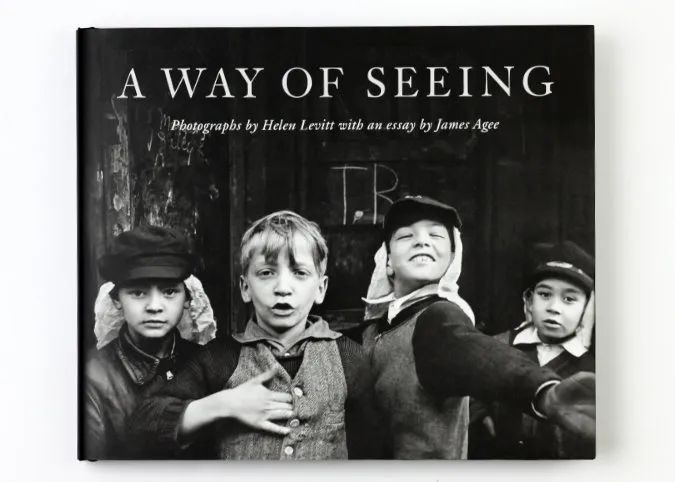

如果这些街头摄影师证明在呈现之外别无他物,他们就在新闻业的托词之外提供了具体的发现。他们对视觉流动的实际过程,而不是对具体行动有待辩明的原因和结果更感兴趣,他们对环境表现出无用的尊重。在他们的观点有任何判断之前,它首先得有驱动力,以强大的驱动力从事纯粹的观察。此后,个人有意识的感性构造和包围了图像天然的混乱。我们看到的不是一台无知觉的相机(出于一个已知的社会目的)渲染场景,而是由摄影师主动过滤的世界,甚至是强调一种显著的摄影关切如何转化了物质世界。卡蒂埃-布列松1953年的《决定性瞬间》(The Decisive Moment)是在这一层面致力二十年之后的概要。这是他这类摄影中第一本总结性的作品。但此前,海伦·莱维特(Helen Levitt)激情洋溢的《观看之道》(A Way of Seeing)在1946年就已经完成,只是直到1965年才出版!

© Helen Levitt

海伦·莱维特是一位典型的现代街头摄影师,思考她的早期作品不仅要看这种风格如何获得生命力,还要接近它真正被创造出来的那一刻。与之前玛格丽特·伯克-怀特(Margaret Bourke-White)的《你见过他们的脸》(You Have Seen Their Faces,1937)或稍晚罗伯特·弗兰克(Robert Frank)的《美国人》(The Americans, 1956)相比,莱维特的《观看之道》采用了平实和非引导性的语调,只强调了她的视野的相对性。与它周围项目导向的作品不同,这本书在原版中有四十四张无标题的照片,少有承诺,而且故意拒绝被归入任何类别。这本书本来可以被命名为《纽约的夏天》或《街头的孩子》,但那种阴郁的直白风格会掩盖它真正的眼界和诗意。这本书的意义在于“道”……这是它关注的品质。与此同时,也是它特殊的张力所在,画面的内容超越了风格。读者会关注拍摄对象,因为摄影师让我们感觉到她有一双关切的眼睛。好像他们必须被她的艺术构想出来,才能代表他们自己而非任何预定的事物状态。

可以想见海伦·莱维特是一个谨慎而注重隐私的人,警惕名声,说自己不渴望任何人大谈她的照片。她显然指的不是什么想象出的复杂性,但可能是在想他们不装腔作势、直截了当。我们现在比詹姆斯·阿吉(James Agee)更熟悉这种立场,他在40年代中期为《观看之道》写一篇出色的文章时对此感到震惊。他没有想到,她那临场的构图竟有如此变幻而抒情的能量。

吸引这种能量的东西表面上也吸引了刘易斯·海因审视贫困儿童的生活。在海因的作品中人们会有这样一种感觉:严酷的环境把太多的智慧,以及灌输这种智慧的太多艰辛,强加给了那些太年轻的人,以至于他们无法理解其中的含义。他们的天真被可怕地遏制。海因镜头下的孩子要么在工作,要么在工作场所摆姿势。他们在一个地狱般的社区工作,过早地承受了冷酷的老板和漠然的社会施加的重荷。但海伦·莱维特的孩子们在玩耍,小小的他们在贫乏陌生的街道上活跃着。如果不是野蛮的欢乐,这些少年的勇气令人不合时宜地感动。莱维特和海因一样认为都市是肮脏粗俗的地方,但她并不详尽地表现物质的贫困。海因报告的是“状况”,而莱维特发现的是普遍状况中细微的差异。

© Helen Levitt

莱维特的书并没有一页一页地建立具体的细节以给出统一而密集的描绘,而是在松散的主题集群中进行断续的编排,让我们仿佛漫步于各种微小平凡的城市姿态和表达中。这就是为什么在谈到她的孩子们时,我对这本书的意义推测得太多,而对它的实际内容说得太少。因为它不仅描绘了黑人和白人孩子争吵不休的游戏,也有他们长辈的旁观和干涉,以及涂鸦,还有在纽约盛夏的大热天里,家人和朋友之间悠闲的漫游与拥抱。

在这些彼此殊异又自然关联的组合中,没有一种强调会被解读为重心。有人问,这本作品集是否关于城市的四季,关于社区如何在街道中栖居,关于贫民窟的社会学,关于孩子们的幻想,或者父母和他们的后代相处的方式,这些照片往往同时回答是和否。或者更确切地说,所有这些主题都可以被隐藏在单张照片中,尽管迹象轻微而且四处分散。

回想起来,显然摄影师选择了自己的视觉领地,快速地穿梭其间,她会预见到这些兴趣的交叠。而且,再一次,虽然我们今天接受了摄影中交叠的社会流动性,但在20世纪30年代末,当海伦·莱维特开始用二手徕卡探索她的城市社区时,它们绝不是规则。

一个世纪以来,纽约的公共生活被表现为无数历史事件,典型行为和演进阶段的多样化积累,由一群匿名专家在集体的见证中展开。与这种简单而英勇的说法相反,这个过程中也出现了海伦·莱维特这样的专家平凡、充满问题而且明显令人泄气的现代性。他们自己扮演了个人见证者的角色。他们的经历告诉他们,这座城市是纷繁感觉的混合物,而他们必须游弋其中。没有什么地方比街道更适合研究这种杂糅的现实,这种同时存在许多非排他声音的领域。街道是城市大众的场所,沿着街道,他们毫无提防的私人行为与更有意识的的行为缠绕在一起。他们对街道宽泛而随意的概念将海伦·莱维特等摄影师与他们的同行们区分开来。突然,这些人的目光所致变得模糊不清了。

对此有充分的理由。这些摄影师眼里没有社会等级或历史,而只有现象——一种解体了的当下,直接而模糊。此前时而出现的随意一瞥成为摄影活动的常态特征。其结果是对于多重事件更加民主化的全景。这好像是路人偶然的发现,他们有限的优势和不偏不倚的考察与我们的目光相近。观点的真实性是以内容的不确定性为代价的。只有(但,好一个只)一个拥有深刻洞察力的摄影师才能理解这样大量涌现的变量。

© Helen Levitt

如果像我意识到的那样,我鼓励的观点将街头摄影视作繁杂形式与各种可能性的合集,我现在必须声明海伦·莱维特的街头影像极其简洁。她暗示纽约人口稠密但没有给出证明,她看出了拥挤的下层阶级具有的爆发性力量而点到为止。《观看之道》中最值得一提的关键事实是,其中大部分照片都是在纽约炎热,乃至闷热、湿热的时候拍摄的。

我们之所以知道这一点,不仅因为阳光刺眼,而人们衣着轻盈,还因为年轻的拍摄对象们在许多画面中徒劳地试图在打开的消防栓或路过的洒水车旁获得凉爽,这些是书中最有戏剧性的欢乐时刻,显示出本书的表达力。毫无疑问,以优美弧线喷出的水流象征了欲望,但更重要的是对它的记忆被带向别处,在我们看见的游戏中,原始冲动在压力之下被释放或解放。

这种二元过程似乎反映了摄影师本人。她照片中纯粹的视觉才智总是渴求简洁、亲密,于是在无限的人群中分离出不连贯的强烈片段,而又以同样有力的社会直觉寻找将人们维系在一起的情感纽带,他们的广泛性和归属感。莱维特只在夏天或最温暖的几个月里工作,众所周知这样的天气让人情绪激动。这个季节充满了微小但炽热的接触,它们在如此短暂而兴奋的耀光中升起,为了捕捉到它们,摄影师必须在狂飙中屏住呼吸,所有这些只在一个动作中完成。

人们被东哈莱姆区的公寓里闷热的空气挤到街上,他们聚集在门廊和门口,在窗户和人行道之间谈话,或者沿着排水沟和路缘玩耍。无论是站着或坐着的成年人,还是非常活跃的孩子,他们的情绪都是私密和随和的。室内的家庭场景反而被空置为公共场所和更加开放的空间。我们观众沉浸在一场没有舞台的精彩表演中,仿佛演员已经离开了舞台那令人心潮澎湃的小空间,走到我们的座位中来。更确切地说,观众与演员彼此逐渐混淆,当场产生了新的戏剧性。在这些兴奋陶醉的、诉说不休的丰沛中,莱维特以朴素的风格专注于自发联结的时刻。

© Helen Levitt

《观看之道》呈现了人们对彼此接触、寻找伴侣和集体行动的需求。有理由猜测拍摄对象彼此熟识或者有亲缘关系。尽管这种社交性与纽约由陌生人构成的神话不符(这实际上是五十年代的想法),而直到现在它也符合它在族裔社区的经验。海因在四十多年前展示了欧洲和拉丁移民的到来(还有不同时期来此的南方黑人),这些人已经定居下来,适应了拥抱和抢劫并存的生活。这种对于一群人在艰难环境中情谊深厚的评论是非常明显的,但也提醒了我们《观看之道》无论如何抒情,其内在仍是区域研究。它从纽约人身体的指示性上生发视觉的兴趣,天主教和犹太教的文化在新教腹地造成了巨大的反差。

在四十年代,维吉(Weegee)也拍摄了许多照片,收录在《裸城》(The Naked City)中。这本书将身体接触作为纽约的特色,耸人听闻,轰动一时。在歇斯底里和暴力的高光下,维吉将这个地方精心描绘成一场持续一生的灾难,而正是这种黄色小报用子虚乌有之事创造的恐惧,使得对纽约的怀疑和敌意在当时的流行文化中迅速滋生。与这种报道相比,莱维特眼中的纽约人并不总是彼此冲突,而是相互扶持——热情、温柔,又经常陷入悲伤。在这种唤起中没有轶事或神话,只有一种观看之道。

这些在廉租楼的居民抓住、握紧、紧抱着,以及以许多方式支持和联结周边的人与物。在这些照片中手和手臂总是有摸索的动作,似乎在一切怀疑之外试图确认西班牙哈莱姆、下东区和我们现在称为东村的破旧世界里周遭的存在。对摄影师来说,触碰的主题可以更进一步具有至关重要的意义。它在一个必然静止的场景里暗示了一个有生命、知觉、欲望和反馈的连续统一体。更重要的是,海伦·莱维特镜头下的纽约人在触碰时还有表面之下的东西:外在的姿态将人类的价值与内在的生命联系起来,或者说这是我们理解这种联系最为直接的方式。

卡蒂埃-布列松是“安排”优美的视觉切线的大师。海伦·莱维特在20世纪30年代就接触到他的作品,并承认自己受布列松影响甚大。布列松的构图中,阴影、脚、书法、水塘、手指彼此碰撞,观者感到构图的舒展与流动,它们恰到好处,仿佛刚刚或即将彼此亲吻。简而言之,是这个领域中潜在的能量让布列松激动,他通过一系列的偶得的运气和运动的吸引力,在时间与空间中将其变为现实。消化了这样的经验之后,一位年轻的美国女性带着相机出发去探索纽约的区域,意识到她与布列松的性格不同。对她来说,触碰不是通过构图之眼的灵巧安排所暗示的幻觉,而是一个真实生活中的事件。它在被感知时是压缩的、包围,偶然发生、自我关注,在图像方面则不甚关心。

© Helen Levitt

很难不注意到海伦·莱维特镜头下那些感人的人物总是在环境中显得疏离。所谓疏离,我并不是在假定人物的意识,而指的是我们自己。我们可以见到他们从空间中被剥离,这提供了一种必须被克复的抗力,但他们自己可能意识不到这一点。孩子们可以爬上门楣,或者书里唯一一棵树的枝干上(那还是一棵枯萎的树),用他们的糖果手枪和木剑一决生死。无论他们是丛林里的小泰山还是沙漠中的军团士兵,构图将他们想象中的崇高冒险与街头的单调现实绝妙地构成了反差。

当空间中出现开放性,当演员未显示出人情味,或者一个无家可归之人突然出现,效果尤其地强烈和痛苦。与莱维特作品中别处想象的喧闹不同,这里的效果是沉默,或是城市无言以对的退缩。一些孤独者依靠他们的想象力。孩子们在荒凉的黑色石堆前挥舞白色的飘带,或者吹着泡泡。孩子们闲暇时对游戏脆弱而短暂的占有发生在一个严酷而无回应的环境中。

所以,前后景之间,或者疏密之间的互动,作为移情的载体并不那么优雅。人们居住的街道是一个持续着戏剧性斗争的场所,有时人们以热情取胜,有时又输给毫无生气的平民窟。观察人们如何创造他们的空间,或如何在创造自己的空间时感到苦恼是有意义的。令人动容的是,情感空间偶尔被定义为(对现在的我们来说,不论当时)某种外部伤害的反射。这就是人们在书中的许多画面中看见的柔和的空间。一个人把手臂伸向另一个人,无疑意味着哀愁和安慰。

当我第一次读到《观看之道》时,我很好奇,为何它的几幅图片用简单的方式表达得如此有力。我现在认为,一定是因为照片在让观众对海伦·莱维特独有的观看之道发问,并以此表达自身。例如,书中除了四十年代中期的编年史,还有关于情感时区的谜团。这些照片通常暗示着一种氛围,这种氛围对拍摄对象有一种无形的、巨大的、不良的结果。如果说这种氛围在抑郁的气场不断衰弱时仍能抓住观众,莱维特的一部分观者还是能够轻易地微笑着走出来。但他们绝不会走得过远,像当时《生活》杂志上的美国中部一样显出堕落的健康。

比如一张大肚子的怀孕女人的照片,她双手交叉抱在胸前,似乎带着轻蔑的傲慢俯视一个从她面前轻轻走过的女孩,她把两瓶牛奶抱在胸前,像一只吞下金丝雀的猫一样露出笑容,一个人该对此作何反应?莱维特在这张照片中有深刻的对比,也有她对握手的细腻描绘,尽管它们在这里的功能是自我保护,就像书中另外几张照片一样。我无法将这些具有讽刺意味的对称与《生活》杂志描述的那些苹果派般的舒适和轶事的真实联系在一起。《生活》认为大兵们甘愿为了那些去出国冒险。莱维特的作品中没有从国内目击的战争,也没有金星闪烁的旗帜,没有债券海报,没有USO(United Service Organization,劳军联合组织)俱乐部。但是这两个女人的照片太有活力、太淘气、太快乐,不能被放进据说应当是悲惨的三十岁画册中。尽管根植于他们自己熟悉的瞬间,海伦·莱维特涉及的现象不属于任何一个时代。

© Helen Levitt

“尽管她的世界是特殊的”,詹姆斯·阿吉写道,“莱维特小姐用一种比它本身更有意义的方式来处理它……一幅有关存在的完整图景。”他继续以田园牧歌的口吻谈论她的拍摄对象,作为“灵魂的自然史……在身体的喧闹都市中不可思议地错位。”在阿吉的受难剧中,只有农村人才有足够的美德(灵魂)在城市的物质腐败中生存。莱维特的照片具有两种彼此关联的救赎价值:第一,它们展示了这种生存处境中所有的怜悯、恐惧和优雅;第二,这些照片近乎民间艺术,是本能和纯粹视觉的产物。

但是阿吉并没有宣称莱维特的艺术是天真的,只是说她将天真作为自己的主题,这两件事截然不同。尽管如此,他确实将作品的高度复杂性归因于城市文化。事实上,海伦·莱维特1938年在纽约认识了阿吉,同时将自己引见给阿吉的朋友沃克·埃文斯(Walker Evans)。埃文斯是当时美国摄影界最具思想和最严谨的头脑,致力于从土地、面孔和人造物中研究美国人的意识。虽然他只在某些时候做街头摄影师,埃文斯似乎在三十年代中期将自己的严谨思想渗透给了本·沙恩,十年后又传给了海伦·莱维特。将莱维特和沙恩拍摄的游乐场和廉租公寓场景相比较会很有帮助。(顺带一提,两位摄影师都使用直角取景器,以免打扰他们感兴趣的街头生活。)沙恩的早期作品更舒展、更严肃,但与莱维特的作品相比不失人性和视觉上的丰富。至于埃文斯本人,林肯·柯尔斯坦曾经相当准确地写道,他的态度“纯粹是新教的:贫乏、赤裸、冷漠,偶尔幽默。”如果我们想想沙恩坚韧不拔的热情与悲怆,卡蒂埃-布列松享乐主义的风度,以及埃文斯“严厉的坦率”(柯尔斯坦语)和清教徒式的目光,年仅二十岁的海伦·莱维特将这些彼此冲突的榜样风格融为一炉,使之成为她自己纯粹的观看之道。

如果必须要论及这种观看之道的共情,那么,现在就应当强调莱维特艺术的客观性。她的书能够让读者对人类忧愁与欢乐的循环有所改观,因为她在满足对诗意之美的热忱之前,不涉及任何道德陈述。是否可以说,莱维特在街头发现的诗意不可避免地具有道德意义,而这不是一个微不足道的问题?

莱维特的照片不是有意为任何语境拍摄,除了我们现在的所见之外,也没有任何原始用途。她的图像因此保持了新鲜感和距离感。这是一种非常积极的距离。摄影师向前走了几步,以便从视觉上理解街头的人们,然后她又后退,让他们自在地相处和交谈。在其他门类的摄影中,内容通过编排和表演的整体技巧来确定自身,而对此的多种拍摄就成为持久的事件陈述。但是,街头摄影关注的是一种无艺术的、无意识的现实,其间神秘的碎片和视觉证据都是如实拍摄。如果这种片面的观点表达了人类处境的内在真理,那么在某种程度上摄影师独自反思经验,知道如何把握时机和预判,最后用音乐般的手法塑造和陈述它们。

海伦·莱维特的场景中那种无处不在的庄重、沉稳、神秘和魔力不是先于自身而存在的。它们是一种旋律般的欲望的产物,目的仅仅是为了最好地表达被感知的时刻。在他们明确的场景中,在他们脆弱的怀抱中,在他们发自内心的亲切中,以及所有这些事物共鸣的微妙之处中,这些反复出现的时刻承认了人们对彼此的忠诚,为这本书赋予了奇迹般的整体性。

文章

Max Kozloff, The Priviledged Eye, 1987.

作者

马克斯·科兹洛夫(Max Kozloff),1933年生于芝加哥,纽约大学艺术史博士,曾执教于耶鲁大学、芝加哥艺术学院等机构。科兹洛夫从事艺术史研究和现代艺术评论,尤重于摄影。

译者

刘其远,南开大学历史学院本科生,业余从事摄影、写作和翻译。

* * *

影艺家2023年译介计划

&

征集影像创作者

原标题:《观看与触碰:海伦·莱维特的街头摄影美学》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司