- +1

“最会打工”的社会学家:在全世界的车间里,倾听底层声音

工人阶级是否还能成为马克思预言中的历史变革者?

国际著名社会学家布洛维(Michael Burawoy)长期以一线工人身份深入全球名地进行参与式观察一从赞比亚的铜矿到芝加哥郊区的机械厂,再到匈牙利的香槟厂、纺织厂、钢铁厂.....结合马克思主义理论和社会学方法,布洛维具体而微地挖掘工人的经验和主体性,揭示劳动过程中的支配关系与影响因素。通过打造“工厂政体”的理论透镜,探求不同社会形态下的“生产政治”,以寻找工人阶级的未来。

▽

麦克·布洛维:

可能是最会打工的传奇社会学家

来源 | 文景

仿佛一眼看不到尽头的流水线上,机器连着机器、工人挨着工人。他们正在和巨大而精密的机器相互配合着,以特定的流程和节奏,无休止地生产着什么商品或商品的部件。他们的时间安排被一张张表格框定,身体的空间移动也并不自由。他们或多或少地忍受着工作环境的恶劣:长时间的劳作、酷热、寒冷、噪音、昏暗的光线……这或许是我们对传统工人群体模糊而抽象的印象,或者想象。

电影《摩登时代》剧照

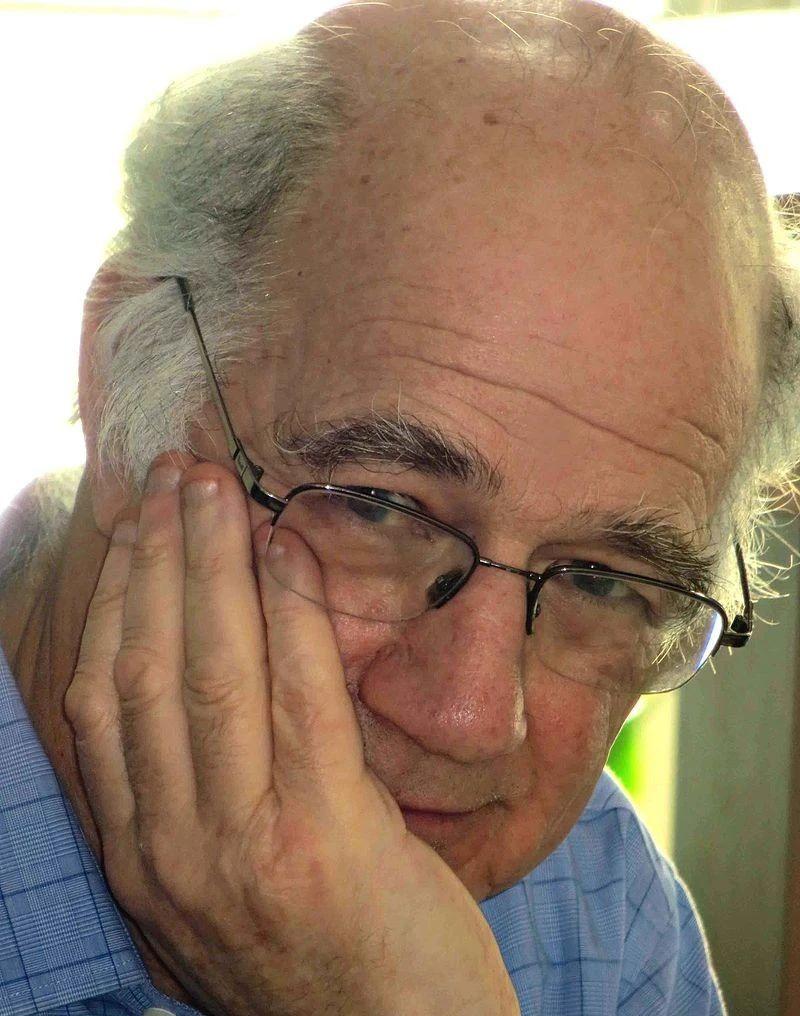

著名劳工社会学家、国际社会学会前会长麦克·布洛维,也曾是“具体的”工人中的一员。

布洛维的社会学研究一直与工人阶级、劳动生产、资本主义问题息息相关,但他从来不只是车间里冷漠的观察者,而是一名“工龄”将近四十年的、货真价实的工人——从矿井、机械车间、钢铁厂、香槟酒厂到家具厂,从赞比亚、美国、匈牙利到俄国。他曾和芝加哥的黑人工友们一起冒着生命危险拼命赶工,也曾和匈牙利列宁钢铁厂“十月革命社会主义生产纵队”的战友们在下班后买醉。他还见证了苏联解体后,一座家具厂里工人们的命运转变。

布洛维在工厂

把工厂作为田野并不是布洛维的发明,但他“幸运”地穿越了四次大转型,并亲历了资本主义和社会主义、殖民主义和后殖民主义政体下的生产空间,堪称传奇。社会学家薇琪·史密斯(Vicki Smith)对工厂民族志研究做过一个全面的回顾,她发现,自从唐纳德·罗伊(Donald Roy)之后五十年以来的劳工社会学家中,只有布洛维能够持续如此长时间、大范围的田野工作。

但时间倒退一些,尚在剑桥大学学习数学的本科生布洛维或许也没有想到自己会走上奔波的“学术工人”道路。他曾讲述过自己与社会学邂逅的契机——

1967年,剑桥大学基督学院图书馆里,布洛维正翻找着那些令他提不起兴趣的专业书,却无意中看到了一本《自杀论》。彼时的布洛维不仅厌倦了数学,也厌倦了风平浪静的剑桥,甚至想过要自杀。于是他拿起了那本书翻了翻,期待从中读到杀死自己的“技巧”。

《自杀论》

然而他很快发现,这是一本社会学的名著,它并不是要教人如何自杀。法国人涂尔干(Émile Durkheim, 1858-1917)在书中试图说明的是:一个人自杀要怪到社会因素上去。在此之前,布洛维从未想到过,个体行为如何为不受控制的社会因素所限制、影响。这个新奇的观点使他产生了这样一种冲动:“我要成为社会学家。”

年轻的布洛维很快就准备好离开英国,寻找自己的田野。1960年代,世界各地的反建制与左翼运动正风起云涌。很自然地,他把眼光投向了转型中的第三世界。先后游历了南非、印度之后,布洛维来到了刚独立四年的赞比亚,进入赞比亚大学社会学与人类学系攻读硕士学位,师从人类学曼彻斯特学派的亚普·范·韦尔森(Jaap Van Velsen)。此时整个非洲充斥着关于社会主义和改革的激动人心的辩论,赞比亚更是向这位年轻的学生显示了一个新兴国家的全部活力与乐观精神。

一方面出于对英美资本控制下的赞比亚矿业公司的兴趣,一方面也是为了挣钱,凭借着学习数学的背景,布洛维申到了铜带省(Copperbelt)矿业公司人事研究部的一个职位,负责设计薪酬体系。工作期间,工厂内部肤色歧视的持续性令布洛维感到十分震惊,他秘密地观察着这个新兴独立国家内部黑白种族的薪资结构,并写成了《铜带省的阶级肤色:从非洲进步运动到赞比亚》(The Colour of Class on the Copper Mines: From African Advancement to Zambianization)一书,找出了再生产——铜矿中的种族秩序——的更为广泛的力量。该书一经出版就在学术圈内外广为流通,引发了激烈的争论。

The Colour of Class on the Copper Mines:

From African Advancement to Zambianization

1972年,布洛维获得了硕士学位,前往芝加哥大学社会学系继续求学。在芝加哥经历了马克思主义理论的智识碰撞,布洛维也已经为更加实践地投入这个世界做好了准备。他再次走向工厂,在市郊的联合机械厂里找到一个机械操作员的职位。车间里虽然同样充满了危险和辛劳,但工人似乎自发地认同管理者的期待,努力地工作着。这一切似乎与马克思主义者所描述的“强制”(coercion)不符。布洛维开始思考:“为什么工人如此努力地工作?”基于在联合机械厂的经验,布洛维写成了《制造同意:垄断资本主义劳动过程的变迁》(Manufacturing Consent : Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism)一书,揭示了工人的“同意”如何被制造出来。

1976年,几经坎坷之后,布洛维终于在伯克利找到梦寐以求的教职。他开始教授马克思主义和社会学的课程,一半是介绍马克思主义的历史性重建,从马克思到恩格斯、列宁、葛兰西和法农;另一半组织起一系列对马克思主义的批判:涂尔干对马克思、韦伯对列宁、福柯对葛兰西、波伏娃对法农。但他依然时刻关注着象牙塔之外的世界。

在上课的布洛维

1980年代末1990年代初,东欧巨变之际,布洛维又回到了车间。他先是应伊万·塞勒尼(Iván Szelényi)的邀请来到匈牙利,在香槟厂、纺织厂、机械厂等做工;其后又与克罗托夫(Pavel Krotov)结伴来到俄罗斯北部的科米共和国,在一家生产壁橱的企业中当机械工。之后十多年里,布洛维仍然不断重返俄罗斯,利用短期工作机会与走访,对经济转型之下的生产体制与性别议题进行研究。他大多数的暑假也都被用来进行田野,其间,他关于劳动过程研究的另外两本代表作——《生产的政治:资本主义和社会主义下的工厂政体》(The Politics of Production:Factory Regimes Under Capitalism and Socialism)、《辉煌的过去:匈牙利通往资本主义路途中的意识形态与现实》(The Radiant Past:Ideology and Reality in Hungary’s Road to Capitalism)——也先后出版。

可以说,近四十年的“工厂民族志”经验,是布洛维所有学术成果的经验来源与理论基础。在《制造同意》中,布洛维关注的是工厂内部的劳资互动。他揭示了资本主义下,工人如何积极地再生产了他们自身的受剥削状况。而在写作《生产的政治》时,布洛维跳出了工厂内部视角,将劳动过程、劳动力再生产的方式、市场竞争与国家干预等因素考虑进来,并创造出了“工厂政体”这一重要概念。

布洛维揭示的工厂的“内部国家”里,各种或大或小的力量塑造着工人们彼此的关系,也影响着工人们行动的能力和意愿,因此酝酿着未来的可能性。正如他所说:“我写作此书的目的是解释工人如何不仅生产了物、关系和体验,同时也将他们自身生产成为一个阶级行动者。”布洛维也曾在一次演讲中说过:“我们不仅要看到那些塑造我们日常生活的因素,也要看到改变这些因素的可能。”

在今天的世界,新的工人阶级还在不断变化发展着,他们在各行各业工作,形成了新的劳动主体——从农民工、零工到办公室职员,从工地、车间到办公室。新的工作场所是否还在制造着新的同意?劳动者的主体性还能发挥什么作用?而“一个原子化的、破碎的、物化的工人阶级”,是否还能成为马克思预言中的变革者?

美团外卖员

面对这些问题,对劳动者群体大而化之的想象,或许无益于为理论的更新提供养分。除了提供“工厂政体”这一重要的理论透镜之外,布洛维的方法也充满启发和感染力:我们必须要回到生产的场所,关心具体的劳动者和劳动过程。

深入社会生活、传达底层声音,这也是今天许多社会学学者和人类学学者,甚至更多关心社会和他人的普通人的实践。

THE END

原标题:《“最会打工”的社会学家:在全世界的车间里,倾听底层声音》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司