- +1

风暴中的新闻专业:更鸡肋,还是更重要?

《华盛顿邮报》剧照。

✎采写 | 张文曦

✎编辑 | 萧奉

新闻专业最近被冲上了风口浪尖。

考研教师张雪峰在一次直播中劝学生不要报新闻专业,称“闭上眼睛随便报一个专业,都比新闻学好”,引发了巨大争议。在得到不少网友支持的同时,多名新闻传播学的院校教师也纷纷发文回应和反驳张雪峰对新闻专业的质疑。

新闻专业还值得读吗?似乎有很多数据和调查可以说明,新闻专业的位置正在变得越来越尴尬,就业率难以令人满意,还频频登上“大学生最后悔专业”排行榜。

近日有一个报告登上了热搜:“美国CNBC在去年年底的调查显示,受访者中,有44%的大学毕业生对所选专业感到后悔。排在第一位的是新闻专业,87%的受访者表示,后悔在读大学时选择了新闻专业。”

另一方面,随着这十几年社交网络的发展,媒体形态发生了剧烈的变化,新闻专业也出现了内在危机。

2023年6月14日,英国牛津大学路透社新闻研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)发布了《2023数字新闻报告》。这份报告显示,年轻一代更倾向于通过社交媒体、搜索引擎或移动聚合应用等途径获取新闻。人人皆可成为“记者”的社交媒体,已经成为用户获取新闻的重要入口。

如今,人工智能技术开始介入新闻生产,十几秒的短视频试图在新闻版图找到自己的一席之地,网络大V成为年轻人的新闻来源。很多事件首次公之于众,不是来自媒体,而是来自社交网络、来自自媒体、来自视频号,而媒体的报道很容易被淹没在信息流里。

《新闻编辑室》剧照。

内外交困之下,新闻专业该如何回应?读新闻,真的不再是一个好选择了吗?

常江是这些年最受年轻人喜欢的新闻传播学者之一。作为深圳大学特聘教授、深圳大学媒体融合与国际传播研究中心主任,常江在微博上拥有100多万粉丝。他持续地在社交媒体上参与公共讨论,更多时候则是分享自己的日常和美食图片,偶尔会在评论区回应网友们的各种问题。

近些年来,“数字新闻”成为了他的研究重点,他关心数字时代的新闻行业将如何发展,面对信息越来越庞杂的互联网和新闻源,读者可以有哪些选择。这位自称“深度的社交媒体使用者”的新闻传播学教师,会怎样看待新闻专业的危机?

以下是常江教授的回答。

社交网络促进对话,只是一种幻想

硬核读书会:许多新闻事件发生后,社交媒体都会成为舆论的战场。表面宣扬公开、平等和自由的社交媒体似乎没能把人们带去交流的境地。粉发女孩被网暴、全网讨伐指责别人偷拍的川大女生……这些都是典型的案例。让社交网络促进人与人之间的对话和理解,是否只是技术乐观主义者的幻想?

常江:是的,的确只是一种幻想。而且技术乐观主义在我看来是错误的。

社交媒体只能促进对话,而不会促进理解。理解不是在对话中产生的,而是在“有距离的对话”中产生的。

此处的“距离”是一个很复杂的概念,既包括对话各方在社会和心理层面的疏离性,也包括对话活动必须遵守的一些原则,比如公开性和透明性。而这些东西都是社交媒体的文化所反对的。

而更糟糕的是,社交媒体背后的平台资本主义,在某种程度上是以暴力话语为养料的——更多的理解意味着更少的流量,而“冲突”才是用户数据的富矿。

《匹诺曹》剧照。

硬核读书会:社交媒体正在变得越来越娱乐化,像现在的微博热搜,排在前列的很多都是明星的娱乐八卦或者比较琐碎的娱乐小事,真正严肃的公共议题有时反而很难获得关注。你认为,这种情况会带来什么影响?如何在社交平台上,提高大家对公共议题的关注?平台在其中应该起到什么作用?

常江:对于这个问题,我想强调两个观察:第一,所有“热搜”都是在平台,乃至其他力量的干预下生成的,所以热搜把哪些东西呈现给我们、赋予哪些议题更高的优先级,不是一个自然发生的情况,而是刻意为之。如果平台想要起一些好作用,或者有能力起一些好作用,那么现在的情况恐怕也非如此。

第二,人在绝大多数时候都是倾向于追求轻松愉悦、逃避严肃沉重的,这是人的天性。人对严肃公共议题的关注是理性和自律的结果,这也就意味着如果我们期望人们更多关注“严肃的”议题,那么我们需要做的是提升人的理性和自律能力,而不是改变热搜。

所以,我还是认为,很多事情不是“规避”或“引导”的问题。改进一个社会的总体信息生态,是一个系统工程,没有任何一个行动者——无论平台、KOL、用户还是别的——可以通过单方面的努力完成这个任务。我们需要的是一种总体性的思维。

我们要考虑的问题是:有什么制度或文化设计可以让平台和用户心甘情愿地让渡一部分利益或压抑一部分天性,来共同换取一个更好的社会?

《华盛顿邮报》剧照。

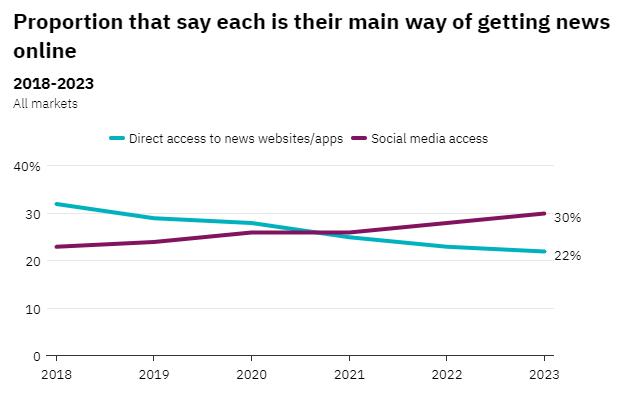

硬核读书会:近日,牛津大学路透社新闻研究所发布《2023数字新闻报告》,报告中显示,人们通过社交媒体查看在线新闻的比例(30%)领先于直接访问新闻品牌的应用程序和网站(22%),尤其是年轻人,他们对社交媒体更加依赖,社交媒体已经成为用户获取新闻的重要入口。

你觉得在中国,人们是否也有倾向于通过社交媒体获取新闻的趋势?这种新闻获取方式的改变,会对个人造成什么样的影响?

常江:将社交媒体作为获取新闻的主要渠道是一个总体性的趋势,这一点中国和欧美国家差别不大。整个数字新闻生态在过去10年间的一个基本结构性特征就是平台化。在新闻领域,平台涉足新闻生产虽然不多,但却能设定新闻流通的一般性规则,决定不同类型和主题的内容能够获得多大的可见性和文化优先级。

对于个人来说,社交媒体成为最主要的新闻接受方式,意味着信息经验获取方式的根本性转变。作为平台内容生态的一部分,新闻与其他类型信息之间的差异将越来越模糊,新闻固有的很多专业性标识(如客观)也被不断冲淡。

简言之,新闻会变得比以前更复杂、更难辨析和界定。久而久之,人对社会现实的认知将脱离一般性的标准,社会进入真正意义上的“后真相”时代——不是说真相不再重要,而是人们日益觉得真相可以有很多个版本,甚至存在一种最适合自己的“真相”。在我看来,这是整个社会认识论体系的一场危机。

在受访者中,通过社交媒体查看在线新闻的比例(30%)领先于直接访问新闻品牌的应用程序和网站(22%)。/牛津大学路透社新闻研究所《2023数字新闻报告》

硬核读书会:根据你的观察,什么年龄段的人更可能把社交媒体作为新闻信息的主要来源?

常江:曾经我们还可以认为通过社交媒体接受新闻的人以年轻用户为主(现在的统计数据可能依然支持这一判断),但总的趋势是不同代际在新闻接受习惯方面的差异越来越小。

当然,这不是说年轻人和中老年群体接受的新闻是一样的,而是说在总体渠道选择上彼此逐渐没有差别。不同群体的人可能会将不同类型、调性的社交媒体作为自己的新闻渠道,比如小红书、快手和微博核心用户的人口统计学结构可能就很不相同。

但我们要看到普遍性的趋势:社交媒体正在从“一种媒体”变成“主导性媒体”,甚至呈现出某种“全能媒体”的发展态势。

信息渠道受阻滞时,所有人都会偏听偏信

硬核读书会:你之前在一次采访中提到,不同代际的媒介使用习惯正在趋同化,都在向移动智能互联网终端“迁移”,但数字原住民(90后、00后)和数字移民(60后、70后)之间仍然存在巨大差异,这种差异不仅体现在“媒介使用”方面。那么,除了媒介使用上的不同外,他们还在什么方面存在差异?

常江:人和媒介之间的关系,不是简单的使用和被使用的关系,而是一种相互培养、相互塑造,直至彼此成为对方一部分的交缠关系。

不同数字代际之间的差异在本质上是其基于各自媒介经验形成的基本生活逻辑和思维方式上的差异。这是一个媒介化的过程,而不只是一个“使用与满足”的机制。

比如,作为80后,尽管我也是深度的社交媒体使用者,但我始终认为系统性阅读和“完整的”叙事是传递意义最有效的途径,所以我会形成自己的判断:社交短视频的娱乐和交往功能很好,但它不是一种合格的文化产品。

这就是我的媒介经验给我带来的一种根深蒂固的思维,而90后、00后可能有完全不同的判断。

这种观念结构不是那么容易改变的——当然也没有必要改变。我们生活的世界本就应该充满差异,如果大家都一样想、一样做,那实在是太可怕了。

《不止不休》剧照。

硬核读书会:由于缺乏事实核查环节,社交媒体上的新闻信息良莠不齐,假新闻和谣言时有发生。可以注意到,很多中老年人会偏听偏信微信群、朋友圈转发的一些假新闻和假消息。应当如何减少这样的情况发生?

常江:经验材料似乎并不能证明这一点。我做过一个关于知乎和Quora用户的小研究,发现30—40岁的中青年群体更容易相信那些明显离谱的阴谋论(比如新冠疫苗是微软的5G芯片),其中男性占多数。

一些擅长制造和传播假新闻的“新型”媒体(比如Breitbart新闻网),其核心用户群也绝不是中老年人。我关注过的几个假新闻“大V”,其粉丝群也并不显得老龄化。贴标签是很容易的,但大部分标签其实是刻板印象,事实上并不能成立。

我们会形成中老年人容易相信假新闻的印象,是因为数字媒体环境在总体上是更有利于年轻人获取信息的,这是一种典型的幸存者偏差。

我大约是比“年轻人”更老一些,所以对这个问题有更多体察。老年人要获取有价值的信息,或对自己获取的信息进行验证,技术门槛非常高,而他们往往缺少必要的社会支持来完成这项工作。

比如,由于工作的年轻人往往身处更多的微信群,而已经退休的老年人所在的群的数量要少得多,因此前者必然比后者拥有更多对信息进行交叉验证的机会。

再如,几乎所有平台都拥有自己独特的表达规则和用语习惯,这些新的规则和“语法”往往是由年轻用户所界定的,那么当老年人想要通过这些平台来获取信息,也会存在认知的门槛,自然更容易成为假新闻的受害者。

我们一定要首先认识到老年人是技术发展潮流中的弱势群体,或更时髦地说,digital underclass。要解决老年人成为虚假新闻受害者的问题,关键在于提升整体媒介环境的年龄和文化包容性(inclusiveness),而不是批评“偏听偏信”。

在信息渠道受到结构性力量阻滞的时候,所有人都会偏听偏信,包括年轻人。

《新闻编辑室》剧照。

硬核读书会:如今,许多新闻的标题越来越简短,有时也会使用戏谑化的用语,在你看来,这有可能受到什么因素的影响?

常江:在我看来,这是现在新闻业务范畴非常糟糕的一个情况,一种专业失范,在一些情况下甚至存在严重的伦理问题。我本人反对各种类型的标题党。业务创新是一件严肃的事,新闻的生命力也存在于它的严肃性之中。除非你承认自己做的不是新闻,是一个随便别的什么东西,那你开心就好。

标题党现象早在门户网站时期就已存在,产生原因当然有很多,比如数字媒体生态下信息是严重冗余和过载的,在这种情况下,要想争夺受众极为有限的注意力,很多传播者就选择了用各种耸动的方式做标题,包括极为强烈的语气、各种谐音梗,甚至通过让读者产生某些低俗联想的方式吸引其点击。

我认为一些传统媒体在这个过程中起到了非常恶劣的作用——它们不但没有抵制这样的自贬型“创新”,反而成为其中的引领者和佼佼者,这实在令人难过。

硬核读书会:在社交媒体上,年轻人更偏爱消费由意见领袖而非记者发布的新闻内容。但是,这些意见领袖的信息来源仍是传统媒体。为什么年轻人会偏爱从KOL那里获得资讯,而不去选择阅读传统媒体呢?

常江:这个问题其实包含了两个小问题:第一,意见领袖讲话为什么讨年轻人喜欢;第二,传统媒体讲话为什么不讨年轻人喜欢。这里边有整个新闻业在转型期的坚守和变化问题,也有青年群体被数字媒体涵化的过程中形成的新交流惯习的问题,所以很难三言两语说清楚。

但我还是想表达一个观点:对于新闻媒体来说,得到年轻人的“偏爱”未必是一件好事,新闻业应当在“受欢迎”和“专业性”这两个发展目标之间寻求一种平衡。

媒介都有局限性,短视频也不例外

硬核读书会:除了社交媒体,短视频作为新闻来源的比例也逐渐增加。近几年,一种大黄字幕加简单“采访”的新闻短视频开始席卷各大短视频平台,不少国内的主流媒体也开始使用这种传播方式。这类短视频往往制作简陋、时长较短,新闻六要素也并不齐全,但它们却都拥有非常亮眼的传播数据。有人把这种没有太多新闻价值的短视频新闻称为“新黄色新闻”,你如何看待这类短视频新闻?

常江:我还是那个陈旧的观点:一种网络内容,究竟是不是新闻,不是由它的发布者决定的,而应当有权威和专业的判断。人们将短视频作为信息的来源,并不等于短视频本身就是新闻了。

至少在我们国家,谁发布的内容是新闻、谁有资质发布新闻,是有十分严格的规定的。在欧美国家,没有人将社交短视频内容作为新闻来看待,所以它耸动的形式和内容是一个平台总体调性的问题,而不是新闻业的问题。

《华盛顿邮报》剧照。

硬核读书会:你之前在一次采访中将短视频这类媒介生态形容为民主化、扁平化的文化,认为这类媒介“让很多不应该扁平、不应该碎片化的东西,变得扁平和碎片化了,会让我们以一种过于简单的方式去理解复杂的世界”。

但不可否认,它们确实在传播上有更强的效果,降低了公众发布内容的门槛。新冠疫情时期的很多科普新闻就以浅显易懂的短视频形式发布,起到了广泛的传播效果。我们是否有可能规避“短平快”媒介形式带来的负面影响,去拥抱它们带来的正向效果呢?可能的话,我们又该如何做到?

《匹诺曹》剧照。

常江:我想我们应该厘清这个问题中的逻辑关系。第一,一种传播形式具有什么样的基本文化特征,和人们在具体情境中如何去使用它,两者之间没有必然的联系。法国卢米埃尔兄弟最初发明电影,是将其作为对生活进行最真实记录的严肃媒介来看待的,但后来电影被好莱坞改造成了最强大的娱乐工具。

第二,“浅显易懂”和“广泛的传播效果”是我们在公共健康危机中进行紧急科普工作所亟需的,但它们并不适用于所有的情况。我们当然可以用“浅显易懂”的方式在十几秒的短视频中讲清楚打喷嚏后应如何洗手,在同样的条件和情况下我们能讲清楚次贷危机为什么会发生吗?不可能的。如果有人宣称自己做到了这一点,那这个人十有八九是骗子。

对于短视频来说,它的性质、作用和表现也不是一个简单的“正”“负”问题,我们要分析的是短视频能做到什么(技术可供性),以及人选择使用它的方式(行为伦理)之间,是否能够形成一种平衡的关系。

在具体实践中,或许可以对将短视频应用于主动传播的不同场景做更细致的分类。我能想到的是,由于直观性和情感效应强等原因,短视频或许更适合公益传播或面向识字率较低群体的传播,并且尤其适用于逻辑上较为黑白分明的议题(比如对法律政策宣传、健康科普等)。

但我也想强调,这个世界上绝大多数议题,包括我们在日常生活中需要面对和处理的各种复杂社会现象和规律,都不是非黑即白的,对它们的理解需要更丰富的语境信息,这是短视频做不到的。我不是在呼吁人们减少使用短视频,而是希望人们能够看到它作为一种媒介的有限性。

新闻专业要改变,而不是被淘汰

硬核读书会:对于社交媒体时代读者关注新闻、获取新闻、参与舆论的方式的变化,媒体应该如何应对?在舆论极化、娱乐化的社交媒体时代,媒体能够做什么去对抗这些趋势,重新发挥或者重塑媒体的作用?

常江:我的答案非常明确,也非常地新闻学原教旨:媒体,尤其是主流媒体和传统机构媒体,应当珍惜自己在历史中形成的文化遗产,坚守“品质至上”专业信念,在数字时代重建新闻业的知识权威,让新闻重新成为人类认识世界、了解真相的最重要的中介。

葛兰西在论述文化变革与抵抗时,提出了一句非常精妙的口号:“智识上的悲观主义,意志上的乐观主义。”(Pessimism of the intellect, optimism of the will.)我认为它完全适用于因历史条件巨变而面临转型重压的新闻业。只有在理智上保持悲观,才能做到充分的警醒;而唯有在意志上坚持乐观,才能等来历史公正的裁决。

《早间新闻》剧照。

硬核读书会:在新闻业态发生种种剧变的当下,新闻传播学院应当如何适应时代的变化?目前已经有一些院校的新闻传播学院开始开设Python编程、数据可视化等课程。在适应时代变化的同时,该坚守什么样的教学内容?

常江:大学教育既是职业教育,也是专业教育,更是素养教育。一套好的教学体系,应当能够涵盖这三个方面的基本内容。对于想要从事新闻传播行业的人来说,新闻学院应该提供基本的技能培训,包括但不限于基础的新闻实务课程,以及比较前沿的内容生产技术类课程。

从目前来看,国内的新闻学院在这方面做得还普遍不够。这不完全是教育理念问题,很多时候也受制于大学本身的固化结构。比如,新闻学院应当聘请有丰富实践经验的从业者进行业务和技术课程的教学,但囿于大学本身的用人“标准”,这一点时常难以实现,因为最杰出的新闻人大约也是没有名校博士学位的。

而专业教育,指的是新闻传播学能够给人提供一种专业性的视角、理念和精神,包括对真实的界定和把握,如何追求客观和平衡,以及社会信息传播系统怎样维系关系的平衡和媒介生态的健康,等等。即使不从事新闻职业的人,也可以获得新闻学的专业文化的熏陶,成为某方面的专家。

但我觉得更重要的是,在互联网和数字媒体对日常生活的渗透已经如此深入的当下,新闻学院还应当承担起提供高质量媒介素养和信息素养教育的使命,让所有感兴趣和有需求的人——不只是有新闻传播职业追求的人——都能够了解如何科学和正确地应对信息生态。

职业、专业和素养,这三者的有机结合与相互协调,界定了一种好的新闻传播教育模式。

硬核读书会:一直以来,新闻学都有着“新闻无学”“没有行业壁垒”等评价。近日,考研老师张雪峰更是在一次直播中劝学生不要报新闻专业,称“闭上眼睛随便报一个专业都比新闻学好”。为什么人们如此不看好新闻学?你如何看待这类观点?新闻专业在当下这个社会和就业环境,如何体现它的价值?

常江:这个争论本身没有太大意义,争论双方的目标似乎也不是要讲清楚道理。但是争论这个过程本身折射出的一种普遍心态,还是很值得玩味的。

首先,我们的社会究竟在用什么样的标准对人的志趣选择做出评判?说得具体一些:如果一个人在充分了解一个专业的相关信息和发展前景的情况下,仍然对它保持热爱,这样的志趣是否能够得到社会普遍标准的尊重?当一个专业被认为“不大有用”的时候,我们是否就能忽略它的其他价值?

我想,我们应当对个人选择有充分的尊重,哪怕它在很多人眼中是“没什么用”的。教育不能完全是功利性的。

《不止不休》剧照。

其次,就是对“行业壁垒”的定义。一个行业在社会中存在的价值,似乎不是由它的壁垒多高决定的,而是由它在社会的健康运转中扮演的角色决定的。

一个好的现代新闻业在一种良性信息生态、社会结构和大众素养的培育方面所具有的不可替代性,已经得到了历史的证实。

在这个时候去讨论新闻学门槛高不高、没有什么意义,我的基本观点是,包括新闻学在内的一切学科,尤其是人文社会科学,都是人类社会运转不可或缺的(否则它们根本不会发生),因此都有作为专业存在的价值,以及被人热爱、选择的合理性。

我们要做的是根据时代和环境的变化不断改进和创新专业教育,而不是用一种近似社会达尔文主义的观点去对它们进行想象中的“优胜劣汰”。

我支持和鼓励一切热爱新闻的同学选择新闻学专业——它可能此时此刻看上去不那么“有用”,但你和我,和很多人对它的热爱完全有可能让它变得更好。

· END ·

采写丨张文曦

原标题:《风暴中的新闻专业:更鸡肋,还是更重要?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司