- +1

西索讲坛︱沈卫荣管窥美国藏学①:从殖民主义到新时代运动

一

年岁见长,难免怀旧。近日喜听老歌,崔健的一曲《浪子归》,听了一遍又一遍,越听越入味,越听越入戏,有时忍不住还自顾自地吟唱起来,无端生出很多“酸的馒头”(sentimental)来。遥想当年初听此曲时,少年不识愁滋味,还听不出“岁月匆匆似流水,它一去不再回”的无奈。今日再听,却袭来愁绪满怀,弹指间,原来已经三十余年过去了,却道天凉好个秋!

初听《浪子归》时,我刚开始学藏文,雄心勃勃要推开藏学这扇沉重的大门;此后,转战南北东西,于今可算是藏学界当仁不让的一员老兵。然受累世习气和世间八风所碍,迄今既未有证悟,亦无所成就。回眸过去,往事如烟,难免五味杂陈,感慨万千。仿佛突然间重又回到了那扇沉重的大门口,兀自推门而入,却见门内景象,早已与三十余年前所见迥然不同。准歌中所云,“面对镜子我偷偷地窥,岁月已上眉,不忍再看见镜中的我,过去已破碎”。

却无奈古德有言在先,“以铜为镜,可以正衣冠,以史为镜,可以知兴替,以人为镜,可以知得失”,故虽不忍再看,但禁不住还要放眼远眺一番。不指望能独具慧眼,将这个曾经魂牵梦萦的象牙塔或香格里拉彻底看个明白,但求能独善其身,知道自己目前身落何处,不至于完全迷失在这风云变幻的学术江湖之中。

二

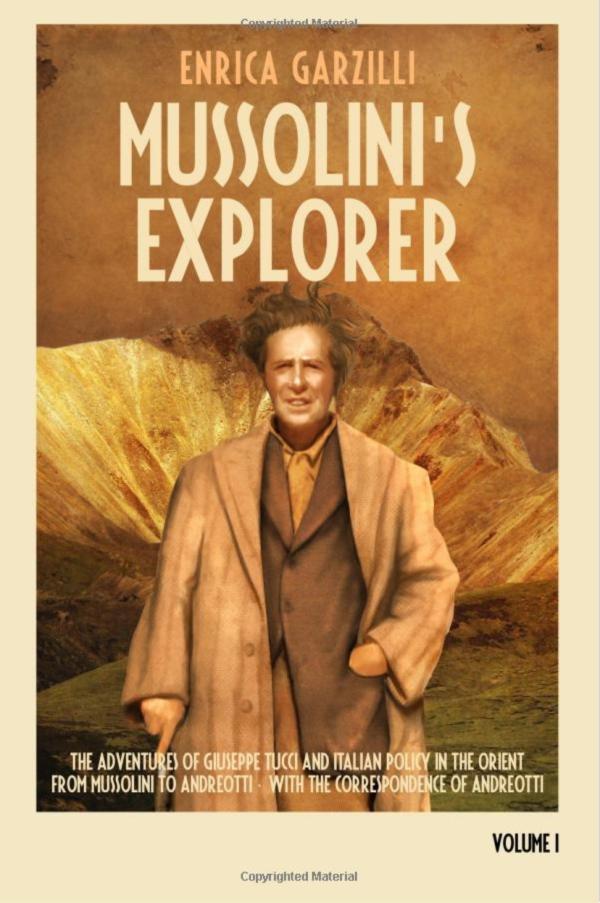

初入藏学之门时,中国与世界的联结远不像今天这么紧密,我对海外藏学的了解不多。当年的藏学也远不如今天这么热闹,公认的大家寥寥可数,我知道的只有意大利的图齐(Giuseppe Tucci, 1894-1984)、毕达克(Luciano Petech, 1914-2010)、英国的黎吉生(Hugh Richardson, 1905-2000)、法国的石泰安(Rolf Stein,1911-1999)、德国的霍夫曼(Helmut Hoffmann, 1912-1992)、匈牙利的乌瑞(Géza Uray, 1921-1991)等不多的几位。他们全都是欧洲学者,虽然学术各有专攻,也各有各的卓越,但大概都可以被认为是杰出的历史学家,或者亦可以把他们归类为东方语文学家(oriental philologists),抑或文本语文学家(textual philologists)。不管他们研究的是哪个专题,所采用的学术方法严格说来都是欧洲学术传统中的语文学。我本科读历史学专业,进入藏学的缘分源自对蒙古时代之西藏历史的兴趣,当时从蒙元史转入藏学的入门训练,除了跟随王尧(1928-2015)老师学习藏文外,就是阅读和翻译上述这些藏学大家的著作。我对他们的学术成就推崇备至,对欧洲传统的语文学方法也心悦诚服,真心觉得他们是学界翘楚、人生榜样,他们所做的这种历史学和语文学的学问(historical and philological approach)就应该是藏学研究之正宗。

黎吉生

石泰安

可是,自上个世纪九十年代以来,特别是进入新世纪以后,藏学的面貌于国际学界发生了天翻地覆的变化。一方面,藏学研究机构和藏学家的数量激增,特别是中国和美国之西藏研究队伍的异军突起,严重改变了世界藏学的传统格局;另一方面,藏学从学术方法到研究领域,均日趋丰富和多元,令人眼花缭乱,无所适从。历史学的和语文学的研究取径显然已不再是国际藏学研究中一枝独秀的主流传统,上述这几位藏学大家和他们所代表的学术传统渐渐失去了绝对的权威地位,已不再是国际藏学界之公共视野的聚焦点。随着西方后殖民主义文化批判浪潮的兴起,上述这一代学人所代表的欧洲东方学传统成为后辈同行学者激进地批判和解构的对象,其学术中隐藏着的东方主义、帝国主义和殖民主义本质,得到了无情的揭露和鞭挞。这一代学术大家普遍具有的帝国主义和殖民主义的政治背景和身份,使得他们作为一代学术大师的人格魅力和睥睨天下的学术成就立马黯然失色,失去了往日熠熠照人的光辉。

例如,被公认为二十世纪世界上最伟大的西藏学家的图齐先生在其身后却遭遇了滑铁卢,他的学术人生的另一面被人无情地揭露了出来,说他原本竟然是一位活跃的纳粹分子,曾经是墨索里尼纳粹政府要员的亲信,还曾经用力地吹捧过日本军国主义;而最早对吐蕃金石碑铭做了非常出色的研究的黎吉生先生,其政治身份本来就众所周知,他是英帝国主义直接派驻西藏的殖民官员,而他以前并不广为人知的丑事后来也被揭露了出来,他不仅要对热振活佛遇害承担不可推卸的责任,而且还可能也与根敦群培受难有直接的牵连。而霍夫曼本人在二战期间曾是希特勒纳粹政府建立的、直接以宣传雅利安人种之优越为宗旨的“祖先遗产研究院”的研究人员,和纳粹的关系十分密切,他研究西藏的动机与纳粹的意识形态有脱不开的干系。总而言之,在我曾经十分推崇的那一批藏学大家中有很多人都有一个政治上不很光彩的过去。

黎吉生和他的西藏朋友在拉萨的英国人住处,1933年9月9日。

纳粹人类学家布鲁诺·贝格尔与五世热振活佛,1938年。

不仅如此,整体而言,西方对西藏和藏传佛教的接受和表述自古以来就是在西方自身之政治和社会背景的影响和主导下的一种人为的想象和建构,它们不但始终受到了西方之政治、权力和利益的沾染,而且与现实的、物质的西藏从来就没有必然的联系。西方的藏学研究无始以来就与欧洲的民族主义和帝国主义有直接和紧密的关联。被人称为“藏学之父”的匈牙利学者乔玛(Alexander Csoma de Körös, 1784/8-1842)原来是一位激进的匈牙利民族主义者,他的东方寻根之旅本来是受民族主义的驱使,最终却被一位英国殖民主义者引导到了藏人居住的拉达克地区,他所开创的西藏研究从一开始就是直接为英帝国主义者日后侵略西藏的政治和军事目的服务的。而乔玛之后的西方藏学家,不管他们的学术能力是如何的出色,都从未能够摆脱不同时期西方主流意识形态和政治舆论的束缚和影响,其学术研究凸显出东方主义和帝国主义/殖民主义的本质。

自上个世纪八九十年代以来,西方后现代、后殖民主义文化批评家借助萨义德(Edward Said, 1935-2003)先生创立的“东方主义”(Orientalism)理论这个批判的武器,对西方前辈东方学家及其学术研究成就进行了激烈的批判和解构,这对反思西方的思想史和学术史,清算其帝国主义和殖民主义的流毒,无疑具有十分进步和积极的意义。但是,这种清算对西方的东方学传统而言,几乎可以说是一种弑父式的暴力行为。随着那些曾经风光无限的学术权威被一个个地拉下神坛,他们所传承的那种优秀的历史学和语文学的学术传统也黯然失色,甚至惨遭唾弃。更有甚者,他们曾经用心研究,并想要代表和表述的那个东方,亦同时遭到了其后辈的激烈批判,在有意无意间被无情地解构和抛弃掉了。东方本来就曾经是西方帝国主义、殖民主义直接的政治和军事侵略的牺牲品,如今它又因为被西方之东方主义传统下的东方学研究沾染过,故而再次成为西方帝国主义、殖民主义文化侵略的牺牲品。

三

对西方藏学与生俱来的东方主义和帝国主义本质做了最彻底的揭露和批判的著作无疑是美国密西根大学教授小唐纳德·S. 洛佩兹(Donald S. Lopez, Jr.)先生的名著《香格里拉的囚徒们:藏传佛教与西方》(Prisoners of Shangri-la: Tibetan Buddhism and the West, The University of Chicago Press, 1998)。这部名著的影响所及远远超越了西方藏学界,它也曾是美国后殖民主义文化批判的一部标杆性作品。在此之前,洛佩兹还主编过另一本同样性质的论文集,题为“佛之主事们——殖民主义下的佛教研究”(Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism, The University of Chicago Press, 1995),对殖民主义时代西方最著名的几位佛教研究大家,即英国的巴利文和小乘佛教研究权威托马斯·W. 里斯·戴维斯(Thomas Rhys Davids, 1843-1922),匈裔英籍著名考古学家、探险家斯坦因(Aurel Stein,1862-1943),于西方世界最负盛名的禅学大师、日本学者铃木大拙(1870-1966)、意大利藏学家图齐、瑞士心理学家荣格(Carl Gustav Jung, 1875-1961)等人的生平和学术做了十分尖锐的剖析和批判,还特别对被他称为“拜倒在喇嘛脚下的外国人”的他自己那一代美国藏学家的学术和心路历程做了深刻的反思和解构。

由于萨义德东方主义理论的重点是对帝国主义、殖民主义时代欧洲知识界与东方的交涉和互动,以及他们对东方之接受和表述的总结、反思和批判,所以,后殖民主义文化批判主要针对的是欧洲的东方学和东方学家。然而,洛佩兹以东方主义理论为武器对西方藏学研究所做的清算,不但批判了从乔玛开始的欧洲藏学研究,而且还在书中以一专门的章节——“领域”(field),对美国藏学研究做了尖刻的批评和嘲讽。美国本土藏学起步很晚,它是上个世纪六七十年代才开始形成和发展起来的,而这个年代正是美国新时代运动(New Age Movement)如火如荼的时候,它是一个西方世界对来自东方的各种神秘主义思想和传统充满幻想和热望的时代,藏传佛教从其禅坐(meditation)到密修(tantra),均深得追求个性自由、解放的新时代人的青睐和喜爱,它给新时代运动提供了很多精神上的动力和养分。正是在这样的大背景下,美国藏学开始启动,所以,其主要内容是对藏传佛教的宣扬和研究。

但是,正如石泰安先生的弟子、曾在美国从业的欧洲汉学家司马虚(Michel Strickmann, 1942-1994)先生于1977年一针见血地指出过的那样,当时在美国出现的很多有关藏传佛教或者密教的著作,“事实上看起来不过是一些教那些活得有点不耐烦了的美国人如何能够放松一点的小册子”。它们与司马虚熟悉的欧洲学术传统中的藏学研究著作之间,显然有着很长的一段距离,美国人做藏传佛教研究首先考虑的好像不是学术,而是要替喇嘛们代言,为那些追求身体和精神同时获得自由和解放的新时代美国人提供足够可口、可乐的心灵鸡汤。

正如洛佩兹在《香格里拉的囚徒们》中所刻画的那样,美国本土藏学最著名的代表人物之一、现任哥伦比亚大学法主宗喀巴讲席教授的罗伯特·瑟曼(Robert Thurman, 1941-)先生与其说是一位杰出的藏学家,倒不如说是一位成功的藏传佛教传教士,因为他具有非同寻常的人格魅力,且辩才无碍,所以,他为藏传佛教,特别是其格鲁派(黄教)传统在西方世界的传播,作出了杰出的贡献。但是,瑟曼的藏学著作往往会毫不掩饰地显露出藏传佛教中心主义的底色,背离了一位严肃的宗教学者应该具备的客观和中立的学术理性,他对神话化西藏潮流在西方的出现和泛滥负有不可推卸的责任。而弗吉尼亚大学教授杰弗里·霍普金斯(Jeffrey Hopkins, 1940-)先生则是美国本土藏学之教学和研究传统的创立者,他培养了包括洛佩兹本人在内的一大批如今在北美诸大学从事藏传佛教教学和研究的宗教学者。在洛佩兹看来,霍普金斯建立起来的这个藏学传统,与欧美大学等学术机构中的比较宗教学教学和研究传统严重背离,因为它完全照搬了藏传佛教格鲁派寺院学僧的闻思修传统,所以,在他这里培养出来的藏学博士,其实际的佛学水准大概不过是在西藏格鲁派大寺院中受过训练的十几岁的沙弥、学僧就可以达到的水平。可见,这样的教学方法与其说是在美国的大学内培养藏传佛教的学术研究者,倒不如说是将西藏的寺院教学传统引进了美国的大学内,训练和培育的更可能是有能力在西方宣扬和传承藏传佛教的虔诚的信徒。

弗吉尼亚大学藏学与佛学荣休教授杰弗里·霍普金斯

洛佩兹本人当年不但接受了这种藏传佛教寺院式的教学训练,而且还将其投身藏学的学术使命明确为抢救和传承行将在这个世界上消失的最直接、最正统的佛教传统。洛佩兹那一代美国藏学家曾天真地相信只有在那些流亡在印度的西藏喇嘛的脑袋里才掌握着自释迦牟尼佛化现人间以来一直未曾中断过的要门(man ngag),如果这些要门有一天流失了,正宗的佛教传统也就断灭了,而这样的危险随着喇嘛们远离其故土而越来越迫近了,所以,像他这样的西方学生,觉得天降大任于他们了,必须立刻去印度,拜倒在西藏喇嘛的脚下,将他们口传的要门原原本本地记录下来,再翻译成英文,然后继续传承下去。这是一项十分崇高和神圣的使命,是洛佩兹这样的美国年轻一代学者责无旁贷,应该肩负起的重大责任。显然,今天的洛佩兹是带着明显的自嘲和讽刺的口吻来反思这一段自己亲历的学术经历及其背后的心路历程的,从中我们可以看出当年在美国从事藏学研究,是一件具有远远超越宗教研究之学术价值和意义的、肩负了重大宗教使命和责任的伟大事业。可是,这个样子的藏学研究无疑与欧洲具有批判理性的、历史学的和语文学的学术传统相距千里万里,甚至真的可以说是完全风马牛不相及。

不管是对于帝国主义和殖民主义时代发展起来的欧洲传统藏学的解构,还是对于在新时代运动背景中成长起来的美国本土藏学的批判,洛佩兹作为一位“内鬼”(insider),他对业内的脉络、行情,乃至其中的种种套路、勾当,都看得一清二楚,所以,他书中那些对权威和传统充满强烈反讽意味的细节描述和刻薄评论,读来让人觉得既妙趣横生,畅快淋漓,又句句中的,字字见血,具有无与伦比的杀伤力。有年轻的学术同行对他的这本书非常不满,愤怒地谴责洛佩兹对西方,特别是美国藏传佛教研究的批判有失偏颇和过于极端,认为霍普金斯所建立的藏学传统并不能代表美国藏学研究的全部,美国还存在别的不同的藏学研究传统。此外,也有人尖锐地批评洛佩兹在书中常常将西藏和藏传佛教与西方人对西藏和藏传佛教的建构混淆在一起,在他解构后者的同时,实际上也把前者一起给解构掉了,所以,洛佩兹本人甚至比那些参与建构了香格里拉神话的藏学家的用心更加险恶。

这样的批评听起来并非毫无道理,但是,不管是从思想史,还是从学术史的角度来看,前述洛佩兹对西方藏学研究传统的反思和批判无疑都是十分有理和正确的,它揭露和批判了西方东方主义、帝国主义和殖民主义的思想和行为对于西方之藏学研究传统所带来的负面影响,可谓入木三分,且振聋发聩。不论是对西藏学家反思西方藏学研究之现状,重新思考其今后的发展方向,还是对今日西方之普通民众思考应当如何正确地理解和理性地处理中西方视野中的西藏和西藏问题,它都是一帖及时的警醒剂,都将深有启发,故具有十分迫切和重要的现实意义。

(本文原标题为“后殖民主义文化批判与美国本土藏学研究”,全文共六部分,此为第一、二、三部分。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司