- +1

往事|小山村里的弘一法师和郁达夫夫妇

长假出行,驾来到浙江富阳和桐庐交界的新登,一个名叫“霄井”小村庄。这本是一次老朋友间普通的相聚。却意外发现这个小山村潜藏的文脉,它竟然与李叔同、郁达夫及其原配孙荃都有关系,许多史料并不多见,颇有价值,略记如下。

1918年8月19日,看破红尘的李叔同,已经在杭州虎跑寺剃度为僧,取名“演音”,法号“弘一”,那年他39岁。从此,人间再无李叔同。

那么弘一法师,又怎么和当时这十分荒僻的小山村“霄井”牵连起来,这是我十分希望解开的迷。这方面资料实在不多,大都只有简单的记载,像丰子恺在《李叔同诗词全编》附录的《弘一法师年表》中所述的那样:

“1920年 41岁

春,仍住杭州玉泉寺,夏,赴浙江新登县(现属桐乡市)境内的新登贝山闭关,始攻四分律。

秋,离贝山赴衢县,住北门外之莲花寺。

是年为《印光法师文钞》题词并作序。”

这不长的文字,标注者,不仅把“桐庐县”误为“桐乡市”,而且和事实出入很大。禁不住想问,就那么简单吗?应该有个前因后果?应该还有故事?我不想就此止步,继续“挖”。

有点遍览群书的味道,直到追寻到陈星所撰《楼氏宗谱中的弘一大师贝山之行》一文,才撩开面纱。谁会想到一本族谱,竟然会潜藏着弘一大师在小山村踪迹。

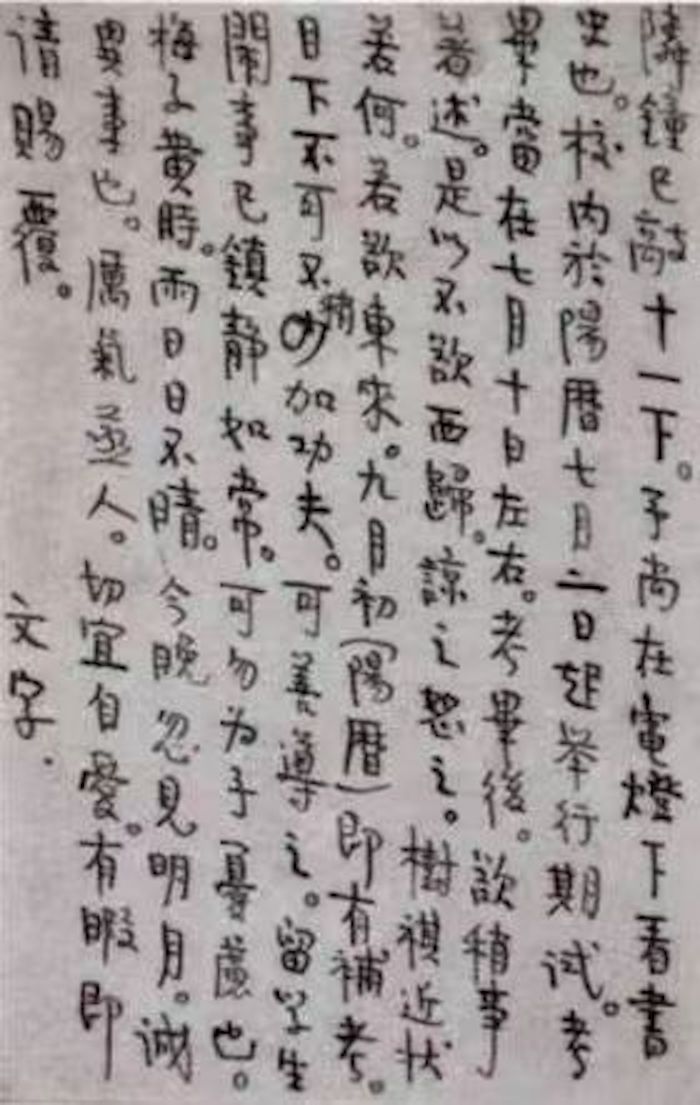

1920年夏,弘一大师赴浙江富阳贝山寺闭关,这是与当地居士的合影

《东安楼氏宗谱》,1948年2月编写出版,作者楼秋宾,原为弘一大师在浙江省立第一师范学校(现杭州市高级中学,杭一中)时的学生。

“贝山,也古称北山,高约三百丈(海拔620米),青峰险峻,西与富阳交界,上有龙池,旱年祈祷有应,池旁小径似空中,行其上隆隆作声。旁有棋石,耸然峙立,面平坦,相传仙人奕棋所。登高远望,可望钱江,舟楫往返隐约可见。下有幽谷,深不见底,投以石铿然有声。有泉出山腰,泉香而醴,产茶特佳,景美惜无人工点缀。

另据清道光《新登县志》第三册卷八《坛庙寺观》载:‘上有灵济寺,为宋咸淳七年(1271年),县令陈君宝请予朝赐庙额,明嘉靖邑人陈策重建’。”

这一“景美惜无人工点缀”的贝山,1920年却迎来了弘一大师的“人文”点缀。

来龙去脉是这样的:

弘一大师在虎跑,削发后,于1919年住玉泉清涟寺(俗称玉泉寺),清涟寺以玉泉闻名,有著名的鱼乐园,为观鱼胜地。

民国前期,秋雁《武林记游》曰:“寺中右院为龙王祠,前临流泉,名‘玉泉’……蓄鱼极多,五色缤纷。临池设槛置座,寺僧煎茶款客,并备面包,供客投饵……”,清涟寺今已不存。由于清涟寺位于观鱼游览之地,寺院环境相对比较嘈杂。弘一大师对此曾有过评说。

弘一法师在俗时留影

他的学生李鸿梁在《我的老师弘一法师李叔同》中写道:“1919年,我到玉泉去看法师,房子很好,可惜闹一点,走廊如同街道,游客络绎不绝,但法师的房门开着,静坐着在看书,我站在他的桌旁约有五分钟之久,他才抬起头来。法师说,这地方很不好,常常有人来找他,所以不久仍想回虎跑去。”除了游人多外,弘一大师在清涟寺时,前往探望的旧友确实不少。朋友是好意,但客观上却影响了弘一大师的静修。也许,这正是弘一大师未在清涟寺久住的一个原因。

不过弘一大师并未像他自己所说的那样“不久想回虎跑去”,而是去了富阳新(登)城贝山寺。

富阳霄井村贝山寺

这又是怎么回事呢?

原来李叔同的学生楼秋宾,就是富阳新登人,敬仰老师李叔同风范,所以经常到玉泉寺探望。

一天,已在杭州任教的楼秋宾,接到弘一大师的明信片,说:“有要事相嘱,于假日往商。”谱中记曰:“第二天,刚好是星期天,一大早就前往玉泉寺,此时法师已候于门前,相见入室后,即垂询新登北山灵济寺情形,并有意禅隐其处。”当时楼秋宾问老师:“何以知有此山?”大师笑曰:“汝忘之乎?某年某日不尝为文,曾述此山情形?故神往久矣。”

原来楼秋宾在浙江省立第一师范学校读书时,曾写过一篇作文。说是李叔同老师:“尝命同学各将家乡情形记叙一文,予新登人也,乃以距家五里之北山灵济寺约略记入,私意以为师之用意,重在练习文字,讵意竟成后入山修静之预契。”人间因缘往往如此。

谜团渐次解开。

就这样一次学生不经意的一篇作文,学生自己早已忘记,老师却如此刻骨铭心,刚好合了弘一法师要谢客闭关,远离尘世之意,于是召唤楼秋宾商量可行性和下一步实施计划。

这里还有前奏曲。

弘一大师有法侣弘伞法师(出家前,实名:程中和),《东安楼氏宗谱》对他亦有记载:“乃为引见其静侣,彼时犹在缁素(指僧俗,僧徒衣缁,俗众服素,就是还在吃素阶段,并未剃度削发为僧),故以居士称之。

居士程姓,名中和,字毓灵,皖人,曾任高级军职,为二次革命健将,勋功卓著。吾二人南北,性豪爽、重道义,雍然有古君子风遂,与共商上北山事宜。”

弘一大师赴贝山之前,曾请程中和居士先往实地考察,先上新登贝山寺打了个“前站”,并和其父商量,“家父商在,闻之弘一法师要来灵济寺闭关,极表欢迎”。

于是,看了灵济寺地形后,回杭时还将贝山灵济寺绘成图画,经弘一法师审定,弘一法师给出了庙宇修理方案。楼秋宾即函禀家父,雇工按弘一法师方案修理庙宇,并由程居士亲莅“督战”。

到暑假回故里,所修房屋已焕然一新,程居士亦是弘一大师的铁友,也于此时赴杭剃度为僧,不仅迎弘一法师上北山灵济寺,还伴随弘一法师一起“护关”。

此行前还有插曲。

这年李叔同41岁,已经辞去了浙江省第一师范学校(现杭一中)为期六年的音乐、图画教师的工作,把所有人间俗物,包括油画、衣物、书籍等,分别赠送给好友经亨颐、夏丏尊及学生丰子恺、刘质平等,就连自己所刻的印章和他所收藏的名人印章,都封于西泠印社石壁之中,一心向佛。

《别夏丏尊》

临行前,杭城学界、佛界达人马一浮、范古农等好友、学子在银洞桥虎跑下院接引庵为他送行,并摄影留念。蔡冠洛有《大师将赴新城摄影题记》,曰:“即将赴新城贝山掩关,旧友会于接引庵,为治面办斋,并摄影以留纪念。时马一浮居士为题‘旭光室’一额,又送给弘一法师亲篆闲章“了事凡夫”,并赋诗以赠。”

《弘一上座将掩室新登北山复绝处,以此赠别,且申赞喜》:

马一浮

平地翻登百丈崖,涅槃有路绝梯阶。

何人把手成相送,第一安心是活埋。

古庙香炉非去住,晴空连榻莫差排。

白豪影里看行道,偏界莲华眨眼开。

消息应闻木马嘶,住山锹子任轻携。

了无一物呈高座,不见当前有阇黎。

何必度河兼过岭,是谁曳耙与牵犂?

他年放出关中主,始信东方月落西。

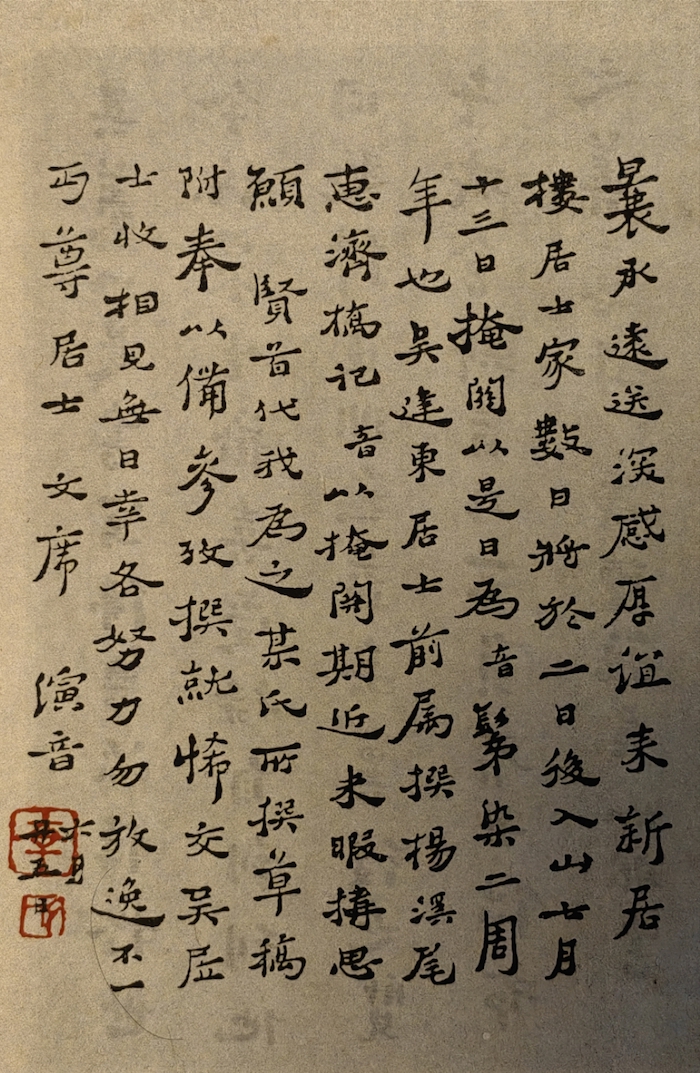

此外,弘一大师还特别书写“珍重”二字赠与夏丏尊,题记曰:

“余居杭九年,与夏子丐尊交最竺。今将如新城掩关,来日茫茫,未知何时再面?书是以贻,感慨系之矣。庚申夏弘一演音记。”

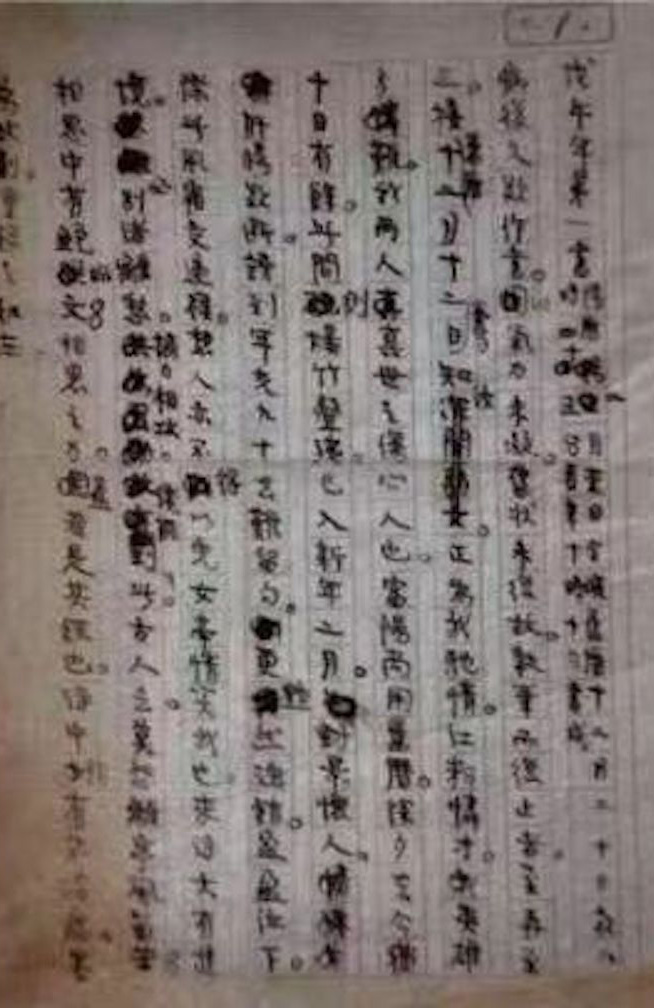

弘一法师书赠“珍重”二字给夏丏尊

其实,弘一法师到达贝山时,灵济寺修缮工程还在收尾,起先暂住楼秋宾家。此有弘一大师致夏丏尊信为证。他在1920年农历六月廿五日的信中说:“曩承远送,深感厚谊。来新居楼居士家数日,将于二日后入山。七月十三日掩关,以是日为音剃染二周年也……演音,六月廿五日。”此信还给人们一个信息,即农历六月二十五日是弘一大师赴贝山后的“数日”,而对照弘一大师手书《书南无阿弥陀佛洪名题记》:“……庚申六月,将之新城贝山掩关念佛,书此以志纪念。大慈定慧弘一沙门演音。”可知他离开杭州到贝山的时间。

行前,弘一法师曾向自己的特别敬佩的普陀山印光法师请教,印光法师多次即时作答,由于答文很长,又都是佛教修行方面的专业术语,这里就不展开了,随着印光法师对弘一的不断点拨,弘一对其越来越敬重。在1925年给好友王心湛的一封信里,他写道:“朽人于当代善知识中,最服膺者,惟印光法师”。

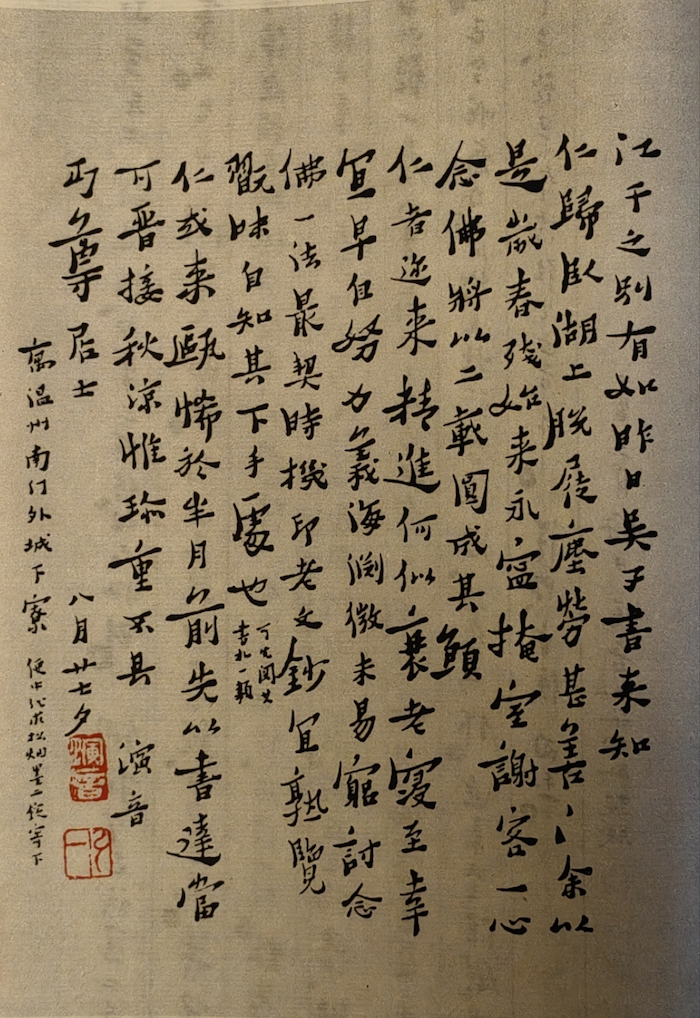

从弘一法师在给夏丏尊另一回信中有“江干之别有如昨日”句看,去霄井村,是通过江干码头乘船,溯钱塘江而上,到的富阳,送行的有夏丏尊等好友。

弘一法师在给夏丏尊另一回信中有“江干之别有如昨日”

弘一法师在贝山寺又做了些什么呢?

在贝山,弘一大师觅得《弘教律藏》三帙,又求南山《戒疏》、《羯磨疏》、《行事钞》以及灵芝三记等苦心钻研。农历七月初二日,弘一大师诵《无常经》,并撰长序《佛说无常经序》二千余言,末尾有言:“是岁七月初二日,大慈弘一沙门演音,撰于新城贝多山中。时将筑室掩关,鸠工伐木。先夕诵无常经,是日草此叙文,求消罪业。”

那么弘一法师在贝山寺,又为何只居留约三月离开呢?

在贝山寺期间,“余将偕弘伞(程中和)、弘衍二兄入新城贝山中掩关念佛”。他们一直陪伴着弘一大师掩关。

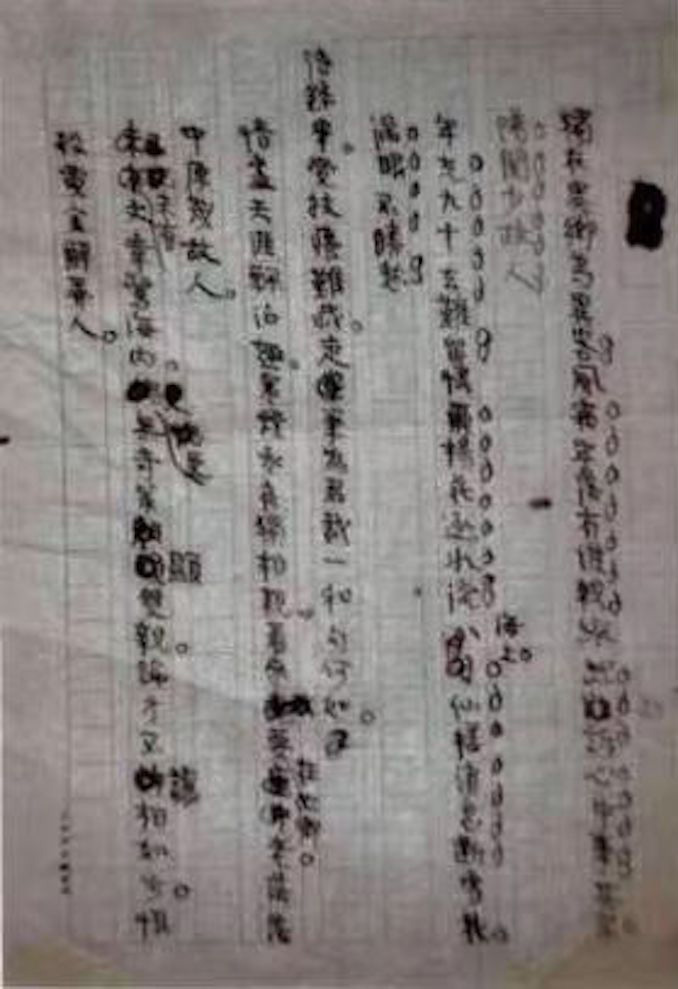

弘一法师《一百零八罗汉图》之一

《东安楼氏宗谱》记曰:“是年冬,弘伞法师遭母丧,电促归。予又因事滞杭,留弘一法师一人在山。其夕,忽大风雨,排山倒海,瓦片如飞,弘一法师突遭此境,惊惜不已,遂于翌日下山,乘间赴各处云游。先到巨州莲花寺挂搭,原想待弘伞法师母丧毕回,重与弘伞法师入北山灵济寺。由于种种原因,缘非前致,自携锡孤往,竟为他方坚留。”这段文字写得较生动,但是弘伞法师的丧母并非“是年冬”,而应该是在这一年的农历七月。此有弘一大师《书佛说梵网经菩萨心地品菩萨戒跋尾》为证:“庚申七月,同学弘伞义兄丧母,为写《佛说梵网经菩萨心地品菩萨戒》一卷,并诵是戒,以为日课,惟愿福资亡者,得见诸佛,生人天上。演音敬记。”由于这个误记,《东安楼氏宗谱》中弘一大师离开贝山的时间就显得模糊。事实上,弘一大师于中秋期间即已到了衢州。比如弘一大师在《大乘戒经》、《十善业道经》的题记中就说:“庚申中秋,演音手装并题,时客衢州莲花古刹。”

关于弘一大师在霄井贝山寺前因后果,经过这样废寝忘食地反复比对,基本上算是厘清了。

1942年10月13日,弘一大师在泉州圆寂。1946年,楼秋宾等新登乡人为纪念大师,准备在贝山建纪念堂,但因条件所限未果。纪念堂未成,但堂额却已请于右任书成。又有《中兴南山宗弘一律师碑记》,由周大易撰碑文,丰子恺书写。虽然如今堂额和纪念碑均已散失,但在《东安楼氏宗谱》上却留下了记录,弥足珍贵。其碑全文如下:

“新登位居浙西,处天目之右,环县皆山,北岳尤胜。宋晁补之尝登北山,留宿灵济寺,为文记游,毕状幽邃,令人向往。后惟弘一大师演音与其净侣弘伞上人,自庚申六月,偕访山灵,卓锡于寺。凡阅百有余句,梵贝声中,天花落座,邱壑亦为增辉。大师俗姓李,名息,字叔同。吴兴人,寄籍天津。以浴佛日生,故具大智慧。性恬静,于书无所不窥,通天人之学。尤精艺事,西画东渐,实开其宗。留学日本时,与党国名贤,多存金石交。东归后,入南社,名动全国。既敷教泽,主讲东南高师及浙江一师,四方学者翕然风从。晚耽禅悦,屏绝豪华,顶礼梵王,皈依三宝。丙辰腊月,薙度虎跑,既朝南海,遍历名山,觅静修地。其一师弟子楼秋宾,乃为接引到新登北山,拟葺伽蓝,为安禅所值。大风发,倾危不可留,遂去之。壬午年十月寂泉州,距诞生日六十有二年。圣绩追维,丹邱沐幸,是勒石永留纪念。

中华民国三十五年岁次丙戌吉旦

富阳周大易谨撰

崇德丰子恺敬书

弟子楼秋宾等敬立”

可以确信,在新登发现的《东安楼氏宗谱》是研究弘一大师在霄井村贝山寺“闭关”之行的一份最珍贵的史料,填补了弘一大师研究领域中的一块空白。

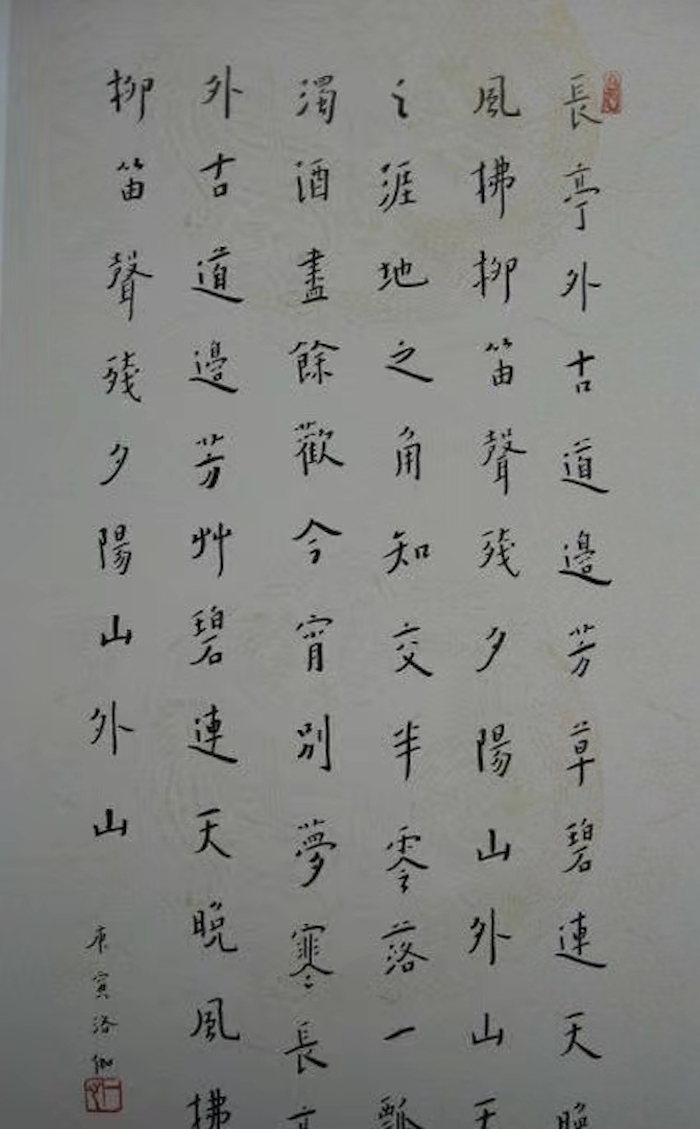

李叔同自书《送别》

而更大的“瓜”还在后面。1920年盛夏,霄井,这个荒僻小山村,必将成为我国现代文佛史上的一个重要节点而载入史册。而且,这一切都戏剧性地、悄悄地在“霄井”村演绎。

霄井村的这头,弘一法师正在脱离尘世,闭门谢客,“掩关”修佛。

霄井村的那头,夜幕降临,一个名叫孙荃的富家千金坐上一顶普通小轿,悄悄地,毫无声息地离开了生她养她的霄井村,嫁给了富阳城里的郁达夫。

孙荃待嫁时

这是一次女追男的爱情“游戏”,为了追到自己心仪的新郎,真是做到了低眉顺眼,言听计从。原来,两人商量结婚时,还在日本留学的郁达夫提出“家中困苦,希望婚礼一切从简,不燃放花炮,不要媒妁证婚”,这让岳父大人甚为恼火,但孙荃对父亲孙孝贞说“我嫁得是人,不是面子,爹娘便答应了吧。”尽管新娘子的家人不解,甚至生气,但也无法抗拒新娘子的坚持。

1920年7月24日,夜幕降临之时,孙荃出阁那刻,既无花轿伴娘,也无红妆花烛,更没有鼓乐喧天,前呼后拥的欢庆场面。连酒席,也只仅办了五桌,还是分几天办的,除亲戚之外,没有邀请一个外人,连证婚人、介绍人都没有到场。完全有悖于旧时代大户人家婚嫁大操大办的乡俗,低调到了极致。

后来许多所谓“研究者”“评论家”,大都把郁达夫和原配孙荃不幸婚姻的原因,都“甩锅”到这次低调到极致的婚礼,甩锅到“父母之命、媒妁之言”的“娃娃亲”,而我最近综合查阅的所有资料,依然没有找到可信的依据,更多地看到郁母和“陈凤标表公”只是牵了一根线,最终的选择权,还是在儿子郁达夫,女儿孙荃手里。

那么,在霄井村又留下过郁达夫的哪些足迹,有残存多少的史料呢?

1917年7月7日,盛夏,还在日本留学的郁达夫,一别五年,终于在暑假期间回到了富阳,除了探望祖母、母亲、家人、同学和朋友之外,还有一个母亲交办的任务,那就是到霄井村相亲,第一次来到霄井是1917年7月22日,郁达夫当日日记云:

“晨起即往宵井,午前十一时顷午膳,膳毕偕树祺等至贝山寺,雨时方在贝山寺小饮也。入山里许至白纸槽,有劈竹使成细束者,在置细竹于灰水中者,有洗涤之者,有于槽中沥纸者,千工万苦始能造成一纸。创业之艰于斯可见矣! 午后接陈某谈。拟明晨回富阳。夜不成睡,苦蚊子多也。”

这哪是相亲?郁达夫只字未提到任何相亲事,一直到第二天才有记载,就在从宵井回来的当天,即7月23日,“陈凤标表公以婚事来谈”,24日,“晨起作书致陈某婉辞婚也”。而据孙荃许多年后和儿媳讲述,郁达夫“婉拒”的,并不是这段双方家长期望的婚姻,而是双方家长让他们即刻完婚的提议。“婉拒”的最主要原因,郁达夫如是说:“学业未成,无经济力量去负担家庭用度”,所以请孙家是否能将婚期推迟一些。

当这些信息通过媒人陈风标传到孙家后,开明的孙荃父亲孙孝贞,表示这事还得征求女儿孙荃的意见,于是孙荃直接写了一封密信交陈凤标转达,信中孙荃善解人意地表示:“好男儿当以学业为重,所以我尊重你的意见,但能否先订婚,也可以在父母、乡亲面前有个交待?”

接到孙荃这封信,郁达夫才开始正式进入相亲时段,后来郁达夫已返回日本后,在一则不起眼的“补记”中记录下来,即将离开富阳赴日前,再次赶到霄井村,此后开始改称孙荃为“未婚妻”:

“临行前陈某以未婚妻某所作书信来谒,翌日即乘兴至未婚妻家。时因作纸忙,伊父母皆在贝山寺。未婚妻某因出接予于中厅,晚复陪予饮。时乃旧历七月十一日(阳历8月28日)也。膳毕,予宿东厢。因月明,故踏月出访陈某,陈某出未归也。田中稻方割尽,一望空阔,到处只见干洁之泥田及短长之稻脚,清新畅达。大有欲终老是乡之意。翌日岳父归,与偕赴柳坞听戏,夜遇雨,归已迟……”

郁达夫1922年与夫人孙荃、儿子龙儿的合影

这是郁达夫第二次赶赴霄井,专门与孙荃完成了订婚过程。字里行间郁达夫心情颇好,“一望空阔,到处只见干洁之泥田及短长之稻脚,清新畅达。大有欲终老是乡之意”,郁达夫是满意的。而且郁达夫在1918年4月27日致长兄郁华信中也说:“文来日本前一日,曾乘兴至宵井,与未婚妻某相见,荆钗布裙貌颇不扬。然吐属风流,亦有可取处。”因为“晚复陪予饮”,孙荃也是满意的。因为“与偕赴柳坞听戏”,岳父大人孙孝贞也是满意的。他们俩的命运也从此捆绑在了一起。可见孙荃那一纸善解人意的信件,具有力挽狂澜的重要性。

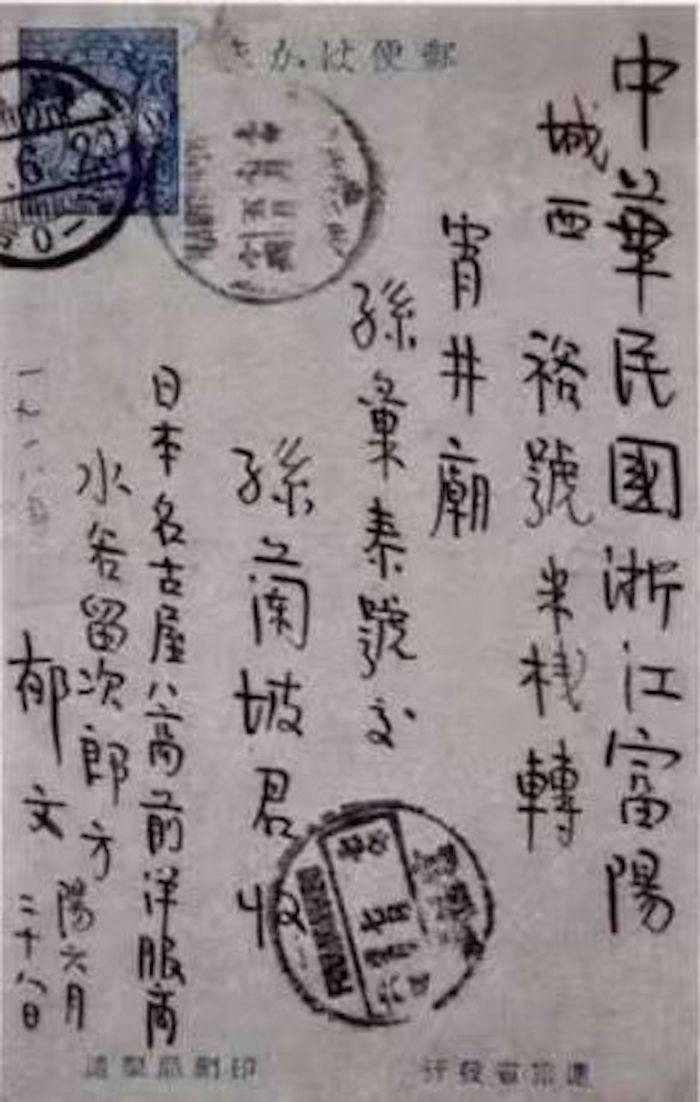

从相亲到完婚,郁达夫不仅把未婚妻的姓名改了,还留下了许多“两地书”,据郁家后人不完全统计,现在保留下来的郁达夫致孙荃信件和明信片依然有数十通之多,甚至还在发现中,可惜孙荃写给郁达夫的信函由于战乱和辗转,不知散轶于何处。

郁达夫写给未婚妻函件信封

这一时期的郁达夫和孙荃可谓琴瑟和鸣、诗书频繁,互诉衷肠,郁达夫甚至将两个人的和诗,发表在浙江、杭州和日本的报刊上。孙荃完全被郁达夫博大精深的文学素养所折服。郁达夫在日本静下来的时候,就给未婚妻孙荃写信,有时更是一写五、六首,发到霄井村的俨然已经是一组一组的组诗。还为孙荃改诗词,留相思,连读什么书,临什么字帖,都细加罗列。

郁达夫写给未婚妻函件

那一时期,“霄井”因为孙荃,隔三差五,收获了郁达夫许多的鸿雁传书。郁达夫一生,虽然娶过三位妻子,但每当在外婚姻受挫、感情受到打击时,总会想到原配,总会感到愧对原配。因为这里才是他躲避感情纠葛的港湾。

而前面所说的,孙荃对郁达夫低眉顺眼,言听计从,并不能完全概括“霄井”原配的性格。孙荃是很有底线意识的人。

1931年3月中旬,郁王婚姻走入死胡同之际,郁达夫突然回到了富阳。见到久别的妻子儿女非常激动,尤其是对三个儿女,抱的抱,搀的搀,特别是对熊儿(天民的小名)看了又看,脸上的表情立刻起了变化,像是自言自语,又像是向孙荃说:“龙儿(夭折的长子)那时也这样大,浓眉大眼,惹人喜欢,可惜留不住。

”接着又说:“熊儿好,熊儿好,大头大脑的,又健又壮,这双手就像两个粉团。”脸上的表情似乎喜从悲来的又转了弯。他还对孩子们说:“爸爸这次回家要多住些日子了。”熊儿问他住几天,他只说很多天,没有确切日数。

孙荃追忆这段往事时说,看到郁达夫那种轻松喜乐的样子,似乎想回复到1927年以前的关系。当时,“敏感”的孙荃抽空上楼,先在自己和孩子们同住的卧房门上贴上“卧室重地,闲人莫入”的告示。再到楼下西厢房为郁达夫铺床摺被准备郁达夫的卧房。第二天一早,郁达夫带了熊儿去到宵井,把孙荃母亲请了出来,希望在岳母的帮助下,得到孙荃的原谅,而孙荃却已伤的太深,不能原谅而无动于衷。

但夫妻毕竟是夫妻,在生活上,孙荃加倍注意相敬如宾的礼貌,格外按照郁达夫过去的爱好和口味招待他。富春江的白鱼,东坞山的豆腐皮是每餐必备。那时清明未到,孙荃派人去宵井,在娘家竹园里挖掘未露尖的早笋,采摘刚吐新芽的绿茶,亲手炒制,让郁达夫天天尝新鲜。下意识里在提醒郁达夫不要忘记富阳,不能忘记妻子儿女,面子上却又不肯容忍让步。这种思想矛盾时起时伏,始终得不到解脱。郁达夫与孩子们经过半个多月的朝夕相依,原来的陌生感已被天然的父爱亲情所替代。

月底,郁达夫将返上海,孙荃和熊儿送郁达夫上轮船时的惜别之情,比起之前郁达夫在上海火车站送别由北京南归的孙荃和儿女回富阳老家的情景,是显然不同了。那时孙荃是不无伤感地回到家的。

送别郁达夫,当她走回西厢房时,只见书桌上留有郁达夫写的一张纸条,上面写着:“钱牧斋受人之劝,应死而不死,我受人之害不应死而死,使我逢得杨爱则忠节两全矣!”孙荃立刻记起,郁达夫这次回来不止一次地与她谈到钱牧斋的一生。郁达夫谈论时的那副神态就在眼前。那杨爱不就是钱牧斋的爱妾,色艺超群的吴江名妓柳如是的本名吗?孙荃恍然大悟,不觉泪如雨下,她说不清容在泪水中的是爱,是恨,还是悔。

不管孙荃受到怎么不公证待遇,遭遇多少感情上的背叛,始终以郁达夫原配身份从一而终。直到她于1952年接受中央人民政府颁发郁达夫的光荣烈士证书。一如既往地完整的保存着郁达夫的生前书稿、信件、明信片。这些都是研究郁达夫早期文艺思想形成的重要原始史料。

郁达夫写给未婚妻函件

那么,几乎同时在“霄井”的弘一法师和郁达夫为何会擦肩而过,失之交臂的呢?

1920年的盛夏,完婚后的新婚夫妇考虑到富阳暑热难耐,回到娘家“霄井”避暑。这或许是郁达夫一生中最甜蜜的日子。远离尘嚣,山清水秀,碧云蓝天的“霄井”,无疑给自幼喜爱大自然、亲近野趣的郁达夫增添了许多欢乐。在这里,他没有无聊应酬的烦恼,也没有柴米油盐的困惑,国家大事,世界风云,达官贵人,倩女艳妇,莺莺燕燕,一切的一切都与他无碍,有的只是新婚燕尔,清闲飘逸。与岳父孙孝贞谈天说地,与丈兄孙伊清说医道诗,真乃其乐融融。

郁达夫写给未婚妻函件

但是,同在“霄井”,弘一法师和郁达夫并无交集,这不得不说是一大历史遗憾。郁达夫和弘一法师有着许多相似经历,同样留学日本、同样为情所伤、同样多才多艺,同样爱国抗日。但却在1920年盛夏,擦肩而过,失之交臂。

但细加研判,也在情理之中。其一,郁达夫自1913年到1922年,大部分时间都在日本求学,即使偶有回乡,也是行色匆匆,与国内文坛交集还比较少。其二,弘一法师大郁达夫16岁,到贝山寺闭关前,早就在艺术界名满天下,此时已经看破红尘,归于平静,闭关谢客,一心向佛。即使郁达夫想去接近,也有违“闭关”初衷。其三,郁达夫的代表著《沉沦》尚未发表,名气还没有那么大。

但是,如此两个性情中人,如此两个知名度极高的人,似乎命里注定会相识相交。只是这样的相识相交,迟到了17个年头:

丁丑(1937年)春日,偕广洽法师等访高僧弘一于日光岩下,蒙赠以《佛法导论》诸书,归福州后,续成长句却寄。 郁达夫

不似西泠遇骆丞,南来有意访诗僧。

远公说法无多语,六祖传真只一灯。

学士清平弹别调(注),道宗宏议薄飞升。

中年亦有逃禅意,两事何周割未能。

(注,弘一法师著有《清凉歌集》。)

1937年,郁达夫已在福建省政府任职,才在福州日光岩和弘一法师结识,回福州后郁达夫寄赠七律一首,以表景仰。其中“中年亦有逃禅意”话中有话,郁达夫和弘一法师自此后,还有过不少互动,还帮过弘一法师的小忙。这些,因不在本次“霄井”挖的范畴,就此略过。

孙荃老宅

至今宵井村内,郁达夫原配夫人孙荃故居老宅还在,据说现在这老宅,还是当年郁达夫特地邀请上海设计师来设计的,目前正在修缮中。

2023.6.23日傍晚草于水木清华,6.25日修改。

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司