- +1

“向明而治”:维新的天皇

幕末的“天皇”

1868年10月1日,在从京都乘肩舆前往东京的途中,明治天皇第一次看见了太平洋。陪同的长州藩武士木户孝允(1838-1877)在这一天的日记中感叹道,“至尊睿览大洋……从此皇威光耀外海,感泣不已也”。这一年明治天皇・睦仁16周岁,刚刚从幕末京都血腥的政治争斗中抽离出来,或许此时的他还感受不到此次前往江户的意义。在长达300年的德川幕府时代,历代天皇基本都没有离开过京都,更不曾见过大海。明治天皇看见太平洋这件事本身即昭示着新时代的到来。

众所周知,在近世日本,武士阶级垄断了武力,建立了幕府统治。尽管他们没有废除“天皇”制度,但是“天皇”被限制在一个非常狭小的活动空间内,基本上只从事与学问(艺术)和宗教相关的工作。“天皇”的权力与权威都被严格限制,甚至像“天皇”这样至高无上的称呼也被禁止。正如渡边浩所指出的一样,“自顺德天皇(1210-1221)以来,到1840年光格天皇(1779-1817)的谥号复活为止,天皇的号在其生前和死后都没有用过。他们在位的时候,被称作‘禁里’、‘禁中’、‘天子’、‘当今’ 或‘ 主上’等,退位后被称作‘仙洞’、‘ 新院’、‘ 本院’等,殁后又被称作‘后水尾院’、‘ 樱町院’、‘ 桃园院’等等”。同样,像“幕府”这样带有贬义的称呼也不是德川家的自称。时人一般称德川家为“御公仪”或“公边”。将“天皇”与“幕府”这样的称呼代入近世日本史的研究,在某种意义上是非历史、甚至是反历史的。因此,福泽谕吉所谓的“天皇至尊,将军至强”的二元结构论,也是“皇国史观”确立以后的产物。

孝明天皇与佩里将军

但这并不是说将军的权威是不容置疑。恰恰相反,将军方面十分清楚自己的虚弱。美国学者唐纳德・基恩(Donald Keene)很惊讶,为何日本实行了两百多年的“锁国”制度,在美国人佩里(Matthew Calbraith Perry,1794-1858)仅仅是提交了一份要求补给煤炭的总统信——除此以外并无任何其他挑衅的情况下——就被废除了。对此,渡边浩试图对比中国与日本面对西洋“夷狄”来犯时的反应来说明。将军之所以不战而开国,就在于他害怕暴露自己无力应付坚船利炮的同时,又没有“天命”的权威来保障自己的正统性。而大清帝国之所以敢于向西洋人开战,是因为“既然是接受了‘天命’的中华天子或是正统文明的体现者,那么不论多少次在力量上败给夷狄,其正统性都是不可动摇的”。因此,大清帝国即便是在“军事上陷入了困境的情况下,依然保持着体制的命脉”。而将军在这种巨大的外压下,不得不开始祈求于外在的权威,即天皇来渡过统治的难关。

有意思的是,恰恰是明治天皇的父亲——孝明天皇是一位极端的攘夷主义者。他整日在寺庙中祈祷“神佑皇国”,但在现实政治的博弈中,与“尊王攘夷”相比,他更倾向于“公武合体”,即“与幕府合作”,“将外国人赶出去”。但是,围绕在孝明天皇身边的京都公卿贵族阶级,从将军衰弱的统治中看到了攫取权力的机会,坚决地反对天皇的选择。最终,公卿贵族与倒幕的地方诸侯(萨摩藩、长州藩等)合作,推翻了幕府。等时机成熟,孝明天皇就很“合时宜”地死掉了。这不得不让人怀疑有人毒杀了孝明天皇。亲历倒幕运动的长州藩的武士,后来官至枢密院顾问、陆军中将的三浦梧楼(1847-1926)在日记里就直言不讳地写道,“不客气地说,如果先帝(孝明天皇)继续在世,维新是不可能的。这是明摆的事实”。

事实上,“尊王派自称非常尊敬天皇,但他们的忠诚通常只表现为反对将军,并不清楚幕府垮台后国家能获得什么好处。这些人极少考虑王政复古后天皇将扮演什么角色。当然,没有人希望天皇变成一个将自己的意愿强加在人民头上的绝对独裁者。也许中山忠能(公卿贵族)和天皇周围的其他人希望建立的体制是,在天皇暖昧的支持下,由公卿代替幕府来统治国家”。在“王政复古”的御前会议上讨论末代德川将军庆喜(1837-1913)的地位时,亲幕府派的山内丰信(1827-1872)指责岩仓具视(1825-1883)等“二三公卿,拥幼冲之天子,性阴险之举,没庆喜之功”无疑是一语中的。而一介武夫西乡隆盛(1828-1877)直言“只需短刀一把就可解决争议”也直白地表明这次行动的合法性来源。

左图为岩仓使节团留影,从左起,木户孝允、山口尚芳、岩仓具视、伊藤博文、大久保利通。身着传统和服,直发的公卿岩仓具视与一身洋装的其他人截然不同;右图为御医贝尔茨

因此,在这样的背景下,安排14岁的皇太子睦仁即位,无疑是最好的选择了。据宫廷御医,德国籍医学教授贝尔茨(Erwin Bälz,1849-1913)回忆,某日他无意中听到伊藤博文(1841-1909)对有栖川宫炽仁亲王(1835-1895)说,“生为皇太子真是不幸。自打一出生起就被各种礼节束缚着,稍微长大一点又要被老师和顾问摆弄”。说完,伊藤比划了个拉提线木偶的手势。这大概隐喻了青少年时代的明治天皇睦仁在掌权者心理的印象。

1872年,20岁身着燕尾服的明治天皇;宫内省藏《五条誓文》原件

无疑,睦仁受制于各种政治势力,并没有自主性。明治维新后颁布的最重要的历史文献——《五条誓文》,就基本上也与他的个人意志无关,它由“福井藩士由利公正起草,经过土佐藩士福冈孝弟、长州藩领导人木户孝允修改,最终获得公卿岩仓具视的认可,由元老皇族有栖川宫炽仁仁亲王挥毫,再由那个曾经把孝明天皇硬按进轿子里面的公卿三条实美在神前祭祀之时宣读”。其第一条内容“广兴会议,万机决于公论”,也是旨在防止天皇成为幕府式的专制权力。总而言之,尚处幼年时期的睦仁登基,对于各方势力都有利。

巡幸与年号

与其父亲相比,睦仁对西洋的态度要温和得多。这也许是因为在日本宫廷的皇族教育体制,天皇对皇太子的教育影响力有限的缘故。负责睦仁教育事宜的是岩仓具视与大久保利通(1830-1878)。他们为了“涵养君德”,废除了此前由后宫主导的教育模式,使天皇逐渐褪去了结发、施粉的公卿式的、女性式的形象。具体而言,元田永孚(1818-1891)负责儒学教育,加藤弘之(1836-1916)负责国际法。此外,为配合“海陆军大元帅”的统治者形象,西乡隆盛还建议教授天皇骑马。骑马也成为明治天皇终生的爱好之一。但遗憾的是,很多记录表明,天皇并非一个热爱学习的人。加藤在日记中多次表达了对天皇学习进展缓慢,及无心学习德语的担忧。而得知天皇特别喜欢《三国志》的英雄人物张飞时,元田更是直言不讳地说,“张飞虽然喊声大,但不及尧舜的声音,尧舜之勇使万邦协和,胜张飞万万倍”。天皇听闻只是大笑。在飞鸟井雅道看来,这一点毋宁体现出元田自己所追求“理想的君主”的矛盾所在,因为尧舜的“德性论”与明治维新的“万世一系”的“血统论”原本就是南辕北辙。

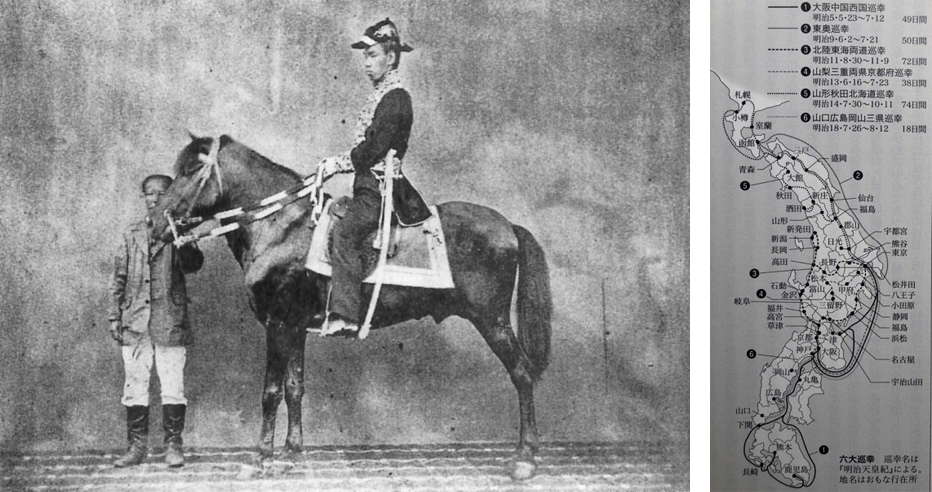

明治天皇骑马图;六次巡幸图

虽然明治天皇对“学问”兴趣索然,但他在军事与政治上的成长却是显而易见的。他开始熟练地开始指挥近卫军团,泰然自若地检阅海军的礼炮。他对普法战争表现出浓厚的兴趣,还给胜利的德意志皇帝威廉一世寄去贺卡。但此时期,天皇最为重要的政治活动,无疑是展开全国范围内的“巡幸”。以前的“天皇”都深居宫中奥内,除了级别较高的公卿和幕府的官员以外,其他人都无资格面见天皇。因此,就地域范围而言,天皇的影响力也是离京都越远就越稀薄,甚至有“东北人只知道德川,而西南人只知道藩主”的说法。既然要把天皇塑造成为民族国家的象征,那么让普通民众看到“天皇”,知道“天皇”的存在无疑是当务之急。多木浩二指出,作为一种视觉的统治技术,明治天皇的“巡幸”其实与十六世的神圣罗马皇帝查理五世、法兰西国王查理九世的巡游并没有什么差别。当然,日本官方的说法必须追溯本国的历史,即“巡幸”起源于“大化改新”以前日本大王的“国见”活动。

据统计,明治天皇在位期间一共有97次行幸,其中6次时间较长,分别是明治5年(近畿、中国、九州)、明治9年(奥羽)、明治11年(北陆、东海道)、明治13年(中央道)、明治14年(山形、秋田、北海道)、明治18年(山阳道)。或许受到儒家思想的感染,天皇不论是在宫内还是“巡幸”时都十分节俭,要求各地不得为此铺张浪费。天皇每次外出都必定参观小学校。他并不排斥现代科技,饶有兴致地使用显微镜看血液循环。途经日光市,天皇还瞻仰了德川家光(1623-1651)的坟地,并出资重修了德川家的庙宇。事实上,天皇与德川家的关系一直很好。明治维新后并无一个德川家族成员或大名被处死。1888年,末代将军德川庆喜还被加封为公爵。

在“巡幸”的途中,天皇看到了日本真实的贫困。在埼玉县的浦和,天皇第一次见到了买不起衣服,看不起病,死了也无法安葬的农民。这让他倍感自责。据说在夜里被蚊子骚扰时,天皇拒绝侍从使用蚊帐后表示,“巡幸专视下民疾苦,亲尝艰苦,否则如何得通下情。朕毫无所厌”。他捐献了许多医院,如日本第一家脚气病医院、精神病医院、眼病医院等等。天皇非常反对一些政府高官热衷于盖西式洋楼,认为那是民之膏脂。他自己的对皇宫重修也是“勿为朕之居室,损民产,苦黎庶”的态度。

尽管如此,但日本社会上还是出现了很多反对天皇的声音。多木浩二观察到,明治20年后天皇就没有在外长期“巡幸”的经历了。这一方面是因为“巡幸”的效果有其界限所在,另一方面就是各地风起云涌的反政府运动。正如彼时的记者横山源之助(1871-1915)所指出的一样,“河野广中等人的福岛事件、赤井景韶的高田事件、富松正安的加波山事件、大井宪太郎的大阪事件等等,(明治)十五年末到十八年末为止,政治上的犯罪者层出不穷”。为安全起见,“御真影”(天皇的肖像照)代替了天皇本人下发至全国各地的中小学校及机关单位。明治天皇对民间疾苦的关心被恐惧所代替了。

明治天皇流传最广的两张“御真影”

如果说“巡幸”是创造出近代日本民族国家的“空间”,那么“明治”这个年号就是在创造其“时间”。在德川幕府掌权的江户时代,天皇是没有权力自己选择年号的。一般而言,是京都先提出几个备选方案,再由江户的幕府决定。而一旦有天地异象或者民心动摇,幕府方面则不停地更改年号。在江户时代,一个年号平均只存在了7.4年。飞鸟井雅道指出,“历法是规定在统治者主权所达之处的全体民众生活的。只要是根据天变地异或历法的吉凶来改变年号,那么不论年号的确定是否在天皇的权限内,改元的原理都是在天皇之外的。但是,如果是一世一元的话,明治这一时间段的演进,整个是受睦仁一个人肉体存在支配的。是用一个制度的确定而将国民的时间和一个天皇的肉体明确地结合起来的做法”,“一世一元就转化为规定民众生活的最大的制度性武器”,“从天子到天皇的变化首先是从这里开始的”。

1868年10月23日,天皇下诏称“自今以后,革易旧制,一世一元,以为永式”,正式改元“明治”,其号取自中国古典《周易》中的“圣人南面而听天下,向明而治”。 据说,此过程是由几位学者首先提出备选案,再由公卿岩仓具视筛选,最后由天皇自己亲自抽签决定。最终的“明治”这一方案出自前越前福井藩主松平春岳(1828-1890)之手,寓意着“开明的治理”。

教育令与天皇亲政

对内完成民族国家的时间与空间的统一后,天皇另一个重要职能是处理对外关系。与父亲孝明天皇盲目的“攘夷”不同,明治天皇的日常工作需要频繁地接待外宾。他第一次见的重量级外宾是正在世界环游的美国前总统格兰特(Ulysses Simpson Grant,1822-1885年)。按照西式礼仪,他“破天荒地”与格兰特握手,使得周围的群臣大受震撼。尽管在格兰特的回忆中,明治天皇在整个见面过程中都显得十分拘谨、不自然,不过他还是好心提醒这位年轻的君主不要借外债,因为这会导致国家遭受被殖民的风险。如后所见,格兰特这句话影响了十几年后第一届国会预算制定。在成功地与格兰特举行会面后,明治天皇显得自信满满,他此后还陆陆续续会见了夏威夷国王卡拉卡瓦(David Kalākaua,1836-1891),英国国王爱德华七世的王子乔治殿下,俄罗斯皇帝亚历山大三世的王子尼古拉等等重要人物。在一系列的教育、巡幸、会见过程中,天皇的政治意识开始觉醒。

格兰特与卡拉卡瓦

1876年,天皇巡幸至青森县,在视察完小学生用英文熟练地歌唱与演讲,但对日本的传统一问三不知后,他表达了对这种“美国式教育”的忧虑。他对侍补元田永孚说到,“维新之始,因舍旧来之陋习,求知识于世界,故取西洋之长处。虽日日奏功,然忽仁义忠孝,单追洋风,则将来可危,或至忘君臣父子之大义。此非教学之本意。故今后基祖宗之训典,专明仁义忠孝”。于是,元田等人看到左右政策的机会,企图在“天皇亲政”的名义下对伊藤等领导的政府发起责难。元田起草的《教育大旨》由天皇一字一句查看完以后亲自交给了伊藤博文。这是典型的政治介入。然而,伊藤不仅没采纳,反而撰文反对儒家道德主义。伊藤批评的重点与元田不同,他批判的是在现行教育中学生热衷于“政论”而鲜谈“科学”的风气,主张发展“实业”。此时,伊藤的压力除了元田等人的宫中势力,还有自由民权派。正在忙于“条约改正”的井上毅(1843-1895)也拒绝了元田的提案,批评那会给外国人留下一种宗教专制的坏印象,不符合“文明国”的体面。

1878年,政府新公布的教育令未采纳《教育大旨》。但《教育令》由于经费等问题未达到预期的效果,在1880年的修订中,添加了保守派的修身课等内容。这里当然存在着来自天皇的压力。事实上,天皇也受到“自由民权派”的冲击,对于如何制定一部君主立宪主义的宪法,以应对将来开设国会的要求,也是一筹莫展。在这种背景下,元田建议绕过政府,由天皇直接颁布《教育敕语》,以收揽人心。此后,维新伊始的文明开化风气渐渐收缩,尊皇之道开始大兴旗鼓。

围绕着天皇身边以侍补为代表的“宫中”势力引发了伊藤等人的关注。“宫中”的“侍补”这一职位由“侍讲”而来。“侍讲”最开始是为了对年幼的天皇进行知识上的教育,随着天皇成年,“侍讲”转为“侍补”改为对天皇进行辅弼工作。由于担任这一群体的人原本就是大学问家,有其政治理想,因此,如果天皇不能亲政,其政治理想就难以付诸实践。“有司专制”的大久保利通遭刺杀身亡后,“宫中”抓住了机会鼓动“天皇亲政”运动。他们就“教育令”责难政府,并提出了具体的亲政要求:(1)天皇亲临内阁,(2)天皇亲临内阁之际,由侍补陪侍,(3)侍补可了解行政上的机密事物。不难看出,天皇与侍补的权力是绑定在一起的。不仅如此,侍补还想通过与萨摩派海军加强联系以增加自己的政治发言权。这让长州派的话事人伊藤博文十分警惕。最终,伊藤认可了天皇亲临内阁的要求,但借助一次人事安排的斗争,彻底地废除了侍补这一职位。这一次的天皇亲政运动告一段落。

陆奥宗光和芳川显正

但是,由于侍补们大都深得天皇的信赖,因此他们基本上都转任了政府或宫内其他职务,且拥有随时面见天皇的权力,仍然是一股不可小觑的势力。虽然侍补左右政府政策的权力暂时落空,但天皇政治决断力无疑在这种历练中经受了考验。他越来越多地对政治做出独立的判断,例如,劝阻政府高官盖洋楼,对现行的人事方针过于集中在旧长州、萨摩、土佐人也提出了批评,提醒地方官多起用当地的人才。天皇也展示出了对各个大臣的好恶,例如他认为黑田隆清(1840-1900)“实在是个令人厌恶的男人”。对于相当于是养父母的村川纯义(1836-1904),天皇也是敬而远之。井上毅则是狡猾之徒。他还对山县有朋(1838-1922)让陆奥宗光(1844-1897)和芳川显正(1842-1920)入阁表示不满。不过,正如在上回关于教育令的争论一样,山县并未完全采纳天皇的人事意见。在政府方面看来,天皇只是接受内阁辅弼的消极天子,天皇直接对政治问题表达意见,则会与负有实际政治责任的内阁相互抵触。

宪法与预算

正如维新之初各方势力约定好“广兴会议,万机决于公论”一样,不满幕府的独裁统治使大家聚集在天皇的旗帜下。在明治政府镇压西南战争、农民抗税、反兵役运动后,国内的反对势力从军事转变为政治,具体表现就是要求制定宪法,召开国会的自由民权运动。北冈伸一指出,此时期的宪法制定之所以成为当务之急,是出于以下四个理由。第一,国民向往与欧美先进国家一样,享有参政权,即“从下而上”的理由。第二,政府也期待国民能够释放创造力推动国家发展,即“从下而上”的理由。第三,政府内部原本是由萨长両藩主导的“藩阀政治”,此时期他们感到有必要建立一种制度性的联系,即“内部”的理由。第四,为了“条约改正”,加入列强的国际体系,即“外部”的理由。

自明治政府的实权人物,“维新三杰”的大久保利通、西乡隆盛、木户孝允相继逝世以后,制定宪法的重担落到了伊藤博文肩上。这是一项处处需要妥协的艰巨任务。根据三谷太一郎的研究,最终《明治宪法》的特点主要集中在两个方面,第一是“王政复古”的政治理念,第二个是制度上的“分权”。这就给相关方留下了相互矛盾的解释体系。例如,穗积八束(1860-1912)、上杉慎吉(1878-1929)等人依据《明治宪法》第一条“日本帝国,由万世一系之天皇统治之”,主张“天皇主权说”,即天皇的权力来自于神话传说,不受现行宪法制约。而美浓部达吉(1873-1948)等人依据第四条“天皇为国家元首,总揽统治权,依本宪法规定实行之”,提出了“天皇机关说”,即“天皇是国家的最高机关”,接受其他机关及法律的制约。

美浓部达吉与穗积八束

事实上,伊藤博文就明确指出,宪法的第一要义是限制君权,第二是保护臣民之权利。这样的解释在当时无疑是最完善的“天皇机关说”。因此,当穗积八束希望伊藤为他的著作《宪法大意》作序时,被伊藤拒绝了。以1935年“国体明征运动”为界,此前“天皇机关说”在官方与学术界一直占据着主流地位。之所以在昭和时代“天皇机关说”被彻底否定,是因为宪法中各个权力主体的力量关系发生了变化。三谷太一郎强调,“《明治宪法》虽然表象上具有集权主义的结构,但它的特质毋宁说还是分权主义的。这其中包含着非常严重的问题。也就是说,这意味着《明治宪法》欠缺最终统合权力的制度性主体。现实中的天皇,平时当然并不负有统合权力的政治职责。内阁总理大臣在阁内以及同阁外的关系中,其地位也是极其脆弱的。……在阁内,军部大臣自不用说,对在制度上独立、并直接联系天皇的各个内阁成员的统制力也很弱。因此,内阁全体的连带责任也没有得到制度性保障。在阁外,也跟现在的内阁总理大臣不同,因为并非由议会选出,也不一定能得到议会的全力支持。这是明治宪法体制下的日本政治的最大特征”。

换言之,天皇、藩阀(元老)、总理大臣、各大臣、军部、议会、政党的权力始终处于一种相互制约,动态平衡的状态。“统合权力的制度性主体”在不停地变化。在昭和时期,虽然天皇与军部的势力上升,但在大正时期,是政党政治的天下。事实上,1911年,明治天皇去世后,由于年幼病弱的大正天皇无法承担权力主体,立刻就引发了第一次宪法危机,桂太郎(1848-1913)就肆无忌惮地表示,“今上聪明睿智,总揽万机尚有余力……想来在政治实务上尚有要学习之处”,吐露出“藩阀”势力企图出重掌大权的意图。当然,也正是因为明治天皇的逝世出现的权力真空,议会、政党势力的“护宪运动”才可以展开,挫败了“藩阀”势力的阴谋。

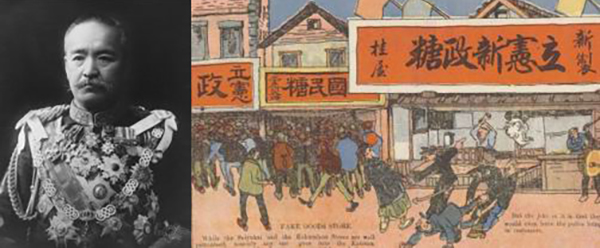

桂太郎;民党在街头掀起“宪法拥护运动”

《明治宪法》制定之初,权力争夺的焦点在预算。这起因于宪法中有两条相互矛盾的规定,即对议会有利的第六十四条,“议会有广泛的预算查定权”,和对政府有利的第六十七条“议会不得削减或废除基于宪法大权的既定预算,以及法律上的结果所产生的,或法律上属于政府义务的预算”。一方面,藩阀政府要殖产兴业、富国强兵,需要更多的税收;而另一方面,民党要休养生息,节俭政费。民党要求削减的主要经费是官员的俸禄和政府的运营费用,以及通过修订地价,减轻地租来施行800万规模的减税政策。

此时,政府与国会相持不下,眼看立宪后的第一届国会就要难产,众议院议长星亨(1850-1901)和内阁总理大臣伊藤博文都只能携各自的议案分别上奏天皇。天皇阅后下旨曰:

“宪法第六十七条所举之费目已为宪法正文所保障,因此不应成为纷议之原因。但朕特任阁臣,整理行政各般之事务,据其必要徐图熟策,以无遗算,朕将裁定之。而国家军防之事,苟一日之松懈将遗百年之悔恨。朕兹命省内廷之费用,六年间每年拨付岁出三十万日元,兼命文武官僚除有特别之情实者,同年月间纳其俸给十分之一,以资制舰费之补充。朕任阁臣与议会为立宪之机关,望各自慎其权威,行和协之道。朕将慎重相辅,望成有终之美。”

1889年,《大日本帝国宪法》颁布设置的奉祝门;帝国议会开院式之图

最终,天皇采取了让国会与政府各让一步的政策通过了第一届国会预算。这是因为,政府与议会虽然有巨大的矛盾,但也有共识。那就是,这是亚洲历史上第一次由民意决定的国会预算,双方都充分地认识到了此次预算具有世界史的意义。早在1890年,游历欧美归朝后的金子坚太郎(1853-1942)就亲口向天皇介绍了其见闻。土耳其帝国于1874年制宪,三年后正式召开了议会。但随着俄土战争(1877-1878)的爆发,以及奥斯曼帝国皇帝阿卜杜勒・哈米德二世(Abdul Hamid II,1842-1918)的专制化,宪法变得名存实亡。欧洲人就此嘲笑到,“到底是亚细亚人种无法施行欧罗巴式的宪法无法得到好结果,无一例外”,“此甚危险矣”。金子告诉天皇,当他听闻后感到“当头一棒”,“此次之结果关乎日本的名誉与耻辱”,并劝谏天皇不要重蹈“土耳其的覆辙”。这种“人种”上的名誉心无疑也是刺激日本政界的一个因素。最后,政府与议会双都本着“舍名求实”的务实态度通过了第一届议会预算。

金子坚太郎与阿卜杜勒・哈米德二世

战争与和平

亚洲第一次预算国会得以成立的原因,除了“人种上的名誉心”以外,还有就是与清帝国的战争迫在眉睫。日清两国的矛盾主要是关于朝鲜的独立问题。在以往的研究史中,很多人认为是甲午战争是日本为了挽回与西洋诸国“条约改正”失利的局面,将矛盾转移至海外之故。但最新的研究表明,其原因在于日本企图单独改革朝鲜内政,但又无力负担改革的财政与政治成本,所以在失去了早期撤兵的窗口期后,内阁决定通过与清国的战争解决此问题。

在这一过程中,明治天皇对甲午战争的态度非常暧昧。在战争爆发之前,明治天皇就表示,“今回战争素非朕之本意,阁臣等奏战争不得已,故仅许之。以之奉告神宫及先帝陵,朕甚苦”,拒绝向历代先祖报告战争的事宜,也拒绝了祭祀活动。

然而,一旦内阁决定开战,天皇也表现出了极大的热情。他几乎每天都会参加大本营会议,聆听战况的报告,且还向战场归来的将士详细地问询战场的情况。他之所以说此次战争不是他的“本意”,或许是为了规避战败的责任。因为,最开始日本政府确实没有充分的把握打败清帝国。但是,明治天皇的表态,对以伊藤博文中心的战争指挥体系是强大的支持。

甲午战争时期的广岛大本营

天皇展示出他与将士们同甘共苦的决心。他跟随大本营一起搬至广岛。这里是第五师团的所在地,军港与铁道相连接,调兵指挥极为方便。天皇在广岛的行营相当朴素,“一栋简单的两层木结构建筑”,“办公室、浴室、卫生间和更衣室位于第二层。该层剩下的部分以及一层的全部空间,都被用作参谋部工作人员的住所和军事会议室。在天皇的办公室,唯一不同寻常的地方是在其座位和两张桌子背后立着一块金屏风。两张桌子有一张上面摆放着神圣的剑和玉,另一张上面放置着御玺。他就在这间屋子办公、用膳和就寝。早上,他洗漱时,侍从将他的床移开,换成桌椅。除了从东京带来的桌子、椅子和一些物件外,房间里没有其他家具,墙上的唯一装饰品是一只便宜的钟”。他拒绝了侍从改善居住条件的建议,“思及出征将卒之劳苦,此地有何不便?”。一直到听闻旅顺陷落后,天皇才对战局放下心来。“后来,房间里才有了一些装饰品,包括吴市驻军的候补士官和水手制作的人造花以及从前线缴获的战利品”,其中最让天皇开心的是前线送来的一对骆驼。战后,天皇将骆驼寄养至上野动物园,供民众观览。

1895年,国会议事堂门前建起凯旋门庆祝甲午战争胜利

甲午战争的结果极大地强化了天皇的权威。英国同意修订与日本的不平等条约,成为第一个与日本缔结平等条约的大国。巨额的战争赔款加速了日本产业结构的升级。以靖国神社为中心的国家信仰体系也逐步形成。与传统的天皇不同,明治天皇是一位少见的对祭祀表现得相当冷漠的天皇。一般年初的四方祭祀不必说,就连1906年,皇太后例祭也是由神官掌典长代拜。就这一点而言,明治天皇可谓相当不敬业。但是对于靖国神社的慰灵活动,他却非常地执着。1912年,离去世仅几个月,身体健康已经恶化的明治天皇依然亲自前往靖国神社祭祀。这或许意味着,在天皇心里,现实的权力比古老的传说要重要得多。

正如村上重良指出的一样,“现代的人们很容易认为,自古以来,在皇居的奥内,皇室的祭祀以庄严的古式举行,但实际上,近代大部分的皇室祭祀都是明治维新以后创设的礼仪。天皇亲自祭祀的祭典(大祭)总计有十三项,其中,除了起源于稻谷丰收的大尝祭,以及重新将伊势神宫的祭典融入皇室祭祀的神尝祭以外的十一项祭典,都是新设立的祭祀。大而言之,它们分为两类,一类是基于记纪神话的祭祀,一类是皇灵的祭祀”。明治天皇作为创造神话的参与者,显然没有被其“神话”所蛊惑。

明治天皇莅临军事演习;日俄战争期间,明治天皇在阅兵典礼

尽管在甲午战争中取得胜利,但是日本的外交局势却恶化了。在“满韩交换论”失败以后,与俄国的战争迫在眉睫。明治天皇再次表示出了担忧,“事万一生跌差,朕何以谢祖宗?”他首先想到的仍然是万一战败,责任由谁负的问题。与甲午战争他亲自在大本营督战的姿态不同,天皇在日俄战争期间表现得非常超脱。他“从来都没想对战事指挥提供建议,而且很少表露自己的情感,即使在获悉日本打了胜仗的时候也是如此。副参谋长长冈外史得知攻陷旅顺后,第一时间奔向宫中奏禀天皇。天皇刚离开书房,准备去神社参拜,但得知长冈请求觐见后便返回了书房。长冈欣喜若狂,还没等天皇坐好就奏报说,担任报告这一喜讯的使者是他这一生最大的荣幸。在这些话脱口而出后,他开始仰望天皇的容颜,汇报战局详情。那张脸很镇定平和,和往常一样,没有流露出一丝情感。在长冈描述胜利的十五六分钟,天皇以几乎让人觉察不到的方式点了几次头。汇报完毕后,天皇按照之前被打断了的计划继续前往神社”。

日俄两军在旅顺要塞拉锯长达半年之久,第三军司令乃木典希(1849-1912)的两个儿子都战死于此,他自己写信给妻子称,凑不够三个棺材就不回去,也是抱着战死的意志在战斗。攻克旅顺对日方的意义很大。可是即便如此,天皇仍然表现了相当程度的克制。正如基恩所讽刺的一样,如果是沙皇或者德皇获得这样的胜利,无疑会吹得满城风雨。

也是由于在旅顺战役中日军的牺牲过于惨烈,乃木典希在明治天皇逝世后选择殉死以谢君王,引起了全日本社会的震惊。当然,后世的历史学家们已经揭示出了乃木典希的殉死的原因是其军事指挥上的无能,致使日军伤亡过重,而明治天皇包庇了这位愚忠将领之故。事实上,晚年的明治天皇也相当的孤立。飞鸟井雅道指出,日俄战争胜利后,“日本上升到世界‘一等国’,但支撑天皇的集团却意外地少”。“撑明治国家和国家军队及在其上面的天皇的支柱不能缺少像乃木这样的‘精神家’。如果仅仅是运营国家,那么像伊藤那样的政治家,桂太郎那样的军人就足够了,但是,支撑后发展的明治国家需要精神,换言之,需要统一国民的精神。起这个作用的就是第三军司令乃木,他开始作为国民苦斗的象征发挥着功能”。明治天皇让乃木去担任学习院的院长,负责他三个皇孙的教育事宜,也有这方面的考虑。乃木死后迅速被神格化,乃木神社、乃木路等等的设立也出于同样的原因。

日俄战争时期的讽刺漫画;乃木典希等日本军官与旅顺战役中的俄国战俘

事实上,不仅是乃木典希,后来的首相寺内正毅(1852-1919),甲午战争时期的参谋长川上操六(1848-1899)的儿子都死于这场战争,日俄战争的代价对双方而言都是惨痛的。大量的死亡与对战争结果的不满——俄国失败,而日本的胜利并未获得赔款与割地——导致了日俄两国的社会主义思潮的蔓延。时任京都帝国大学教授的三浦周行(1871-1931)这样谈起日俄战后的社会,这是“国民走投无路的烦闷时代”,“不单是精神上的痛苦,多年来经济上受到的困惫所产生的氛围,这种烦闷不能不是非常严重的”。1907年爆发的足尾铜山暴动事件,就是社会不安定的表现之一。1910年遭检举的“大逆事件”,无疑是社会主义者对天皇制的忍受已经达到了极限。

但事实上,此时期的明治天皇已经步入晚年。1904年,天皇被查出患有糖尿病。这在没有胰岛素的时代,基本上是无法医治的疾病。1906年,天皇又被查出了慢性肝炎。这当然是高度机密,除了侍从与御医以外,只有山县有朋知道。 天皇被疾病折磨,据说身高只有167厘米的他体重已达77公斤。御医已经多次请奏天皇控制饮食与饮酒,但天皇并不配合。他后来推脱掉了许多与西洋人打交道的外交公务,但坚持参观军事演习、莅临议会、帝国大学、海军陆军学校的毕业典礼等重要仪式。他从来没有对任何人抱怨过疾病的痛苦,总是很隐忍地完成各种工作。后来,他连爬楼梯和爬坡都无法完成,身体终渐恶化。1912年7月30日0点30分,明治天皇驾崩。

“雪落,而明治渐远”

明治天皇死后,其皇陵地址引发了东京与京都的争执。东京方面认为,早夭的皇子皇孙皆埋葬于东京,因此皇陵选址东京十分合理。但皇后最后说,明治天皇生前已决定葬于京都南面的伏见桃山,使得东京市民颇有遗憾。最后,政府决定在东京营造明治神宫,算是有所补缺。8月1日,宫内省已派出相关人员勘察京都的皇陵地形。

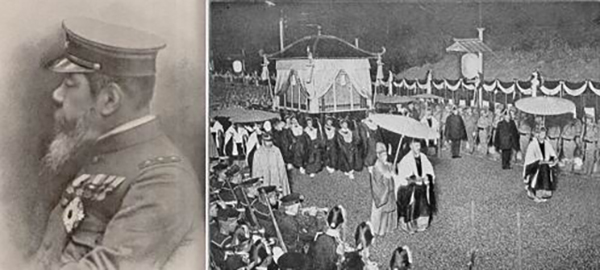

明治天皇最后一张相片;大丧式开始

明治天皇的大葬被安排在9月13日。下午7点灵柩出了殡宫,放上灵车,8点以号炮为信号过了二重桥,走向青山练兵场的葬场殿。这时,乃木希典夫妇已经殉死。灵柩在过二重桥时,“陆军吊炮殷殷,号音轰鸣,和品海(品川冲)的海军吊炮遥相呼应,市内外寺院的吊钟也和之”。队伍中文武百官为前卫,“近卫步兵第一、第二两联队”为后卫,“近卫步兵第三、第四两联队、近卫野炮兵联队、近卫工兵大队、近卫辎重兵大队”等跟随。

作家德富芦花在家准备奉送仪式,“桌子摆成东西向的,准备了香炉”。“还在等待,但现在更震人心魄的大炮声震动了房子和我们的身体。现在是灵柩出城。主人朝东一拜焚香,再拜而退。妻子接着再拜焚香,三拜而退,7岁的鹤子也烧了香。最后婢女也烧香东拜。余家做完了奉送。”这大概是那一天东京普通市民家庭都在做的仪式。

“天皇灵柩到青山花了3个小时车程,11点15分,祭典开始,14日凌晨零点45分结束。一个小时后,灵柩被移到去葬场的列车上,2点向京都进发。列车途中在新宿、品川、国府津、山北、沼津、静冈、滨松、丰桥、名古屋、大垣、米原、马场(大津)、京都各站停数分钟,接受国民的送行,午后5点10分到达桃山临时停车场。这一夜,天皇的遗体被放在伏见桃山陵,9月15日晨,葬礼全部结束”。

明治天皇灵柩抵达京都车站;灵柩抵达桃山

飞鸟井雅道以“明治大帝”代替“明治天皇”来称呼这位君主,认为其具有与凯撒大帝、查理曼大帝、彼得大帝一样的历史功勋。的确,很多同时代的人都认为明治天皇在位期间的45年是一个日本奇迹。他使“一个几百年来一直拒绝与西方接触的国家”,忽然间转换为“一个世界强国,并成为国际社会的一员”。但是,随着明治年代渐远,明治天皇的个人形象淡化在了历史的背景中,基恩就此谈到,“在描绘明治的过程中,很难将注意力集中在他(明治天皇)身上,因为他总是被一些能力非凡且个性迥异的大臣包围着。历史学家往往从这些人的角度来讨论明治的统治,认为这些人的辉煌成就都是以天皇的名义进行的,天皇只发挥着仪式上的作用。然而,认为明治的非凡名声仅仅源于他(相当偶然地)是大变革时代的天皇,未免对他不太公平”。

事实上,明治天皇有着坚强的意志,例如他主动终止了西乡隆盛的征韩论,调停了国会与政府的斗争,直接干预政府的人事政策等等。他并不是现代民主制下的可有可无的“象征天皇”。当然,这也并不意味着明治天皇是一个无所不能,不受任何限制的独裁者。毋宁说,明治天皇的过人之处,正是在超然的神圣权威与宪法体制的约束之间,取得了艰难的平衡。他作为明治宪法中的权力的主体之一,起死后引发了巨大的宪政危机。虽然经过民党的斗争后暂且维持了短暂的平衡,但是他留下来的脆弱的宪政机制,最终在昭和时期引发了更为彻底的崩溃。

参考资料:

唐纳德・基恩,《明治天皇》,曾小楚,伍秋玉译,上海三联书店出版,2018年。

渡边浩,《东亚的王权与思想》,区建英译,上海古籍出版社。

铃木淳,《维新的构想与开展 : 明治时代》,李青译,文汇出版社,2021年。

飞鸟井雅道,《明治大帝》,王仲涛译,人民出版社,2011年。

西川誠,《明治天皇の大日本帝国》,講談社,2011年。

多木浩二,《天皇の肖像》,岩波書店,2002年。

萧西之水,《菊纹大和绘 : 日本近现代天皇简史》,东方出版社,2020年。

三谷太一郎,《日本的“近代”是什么? : 问题史的考察》,曹永洁译,社会科学文献出版社,2019年。

北冈伸一,《日本政治史 : 外交与权力》,王保田、权晓菁、梁作丽译,南京大学出版社,2014年。

村上重良,《国家神道と民衆宗教》,吉川弘文館,1982年。

詹森(编),《剑桥日本史(第5卷) : 19世纪》,王翔译,浙江大学出版社,2014年。

笠原英彦,《明治天皇 : 苦悩する理想的君主》,中央公論新社,2006年。

所功,《日本年号史大事典》,雄山閣,2014年。

泷井一博,《伊藤博文》,张晓明、魏敏、周娜译,江苏人民出版社,2021年。

坂野润治,《日本近代史》,杨汀、刘华译,新华出版社,2020年。

原田敬一,《シリーズ日本近現代史3:日清・日露戦争》,岩波書,2007年。

小林和幸(编),《明治史講義》,筑摩書房,2018年。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司