- +1

博尔赫斯:保有热情,自在的、不失控、不疑神疑鬼讨价还价的热情

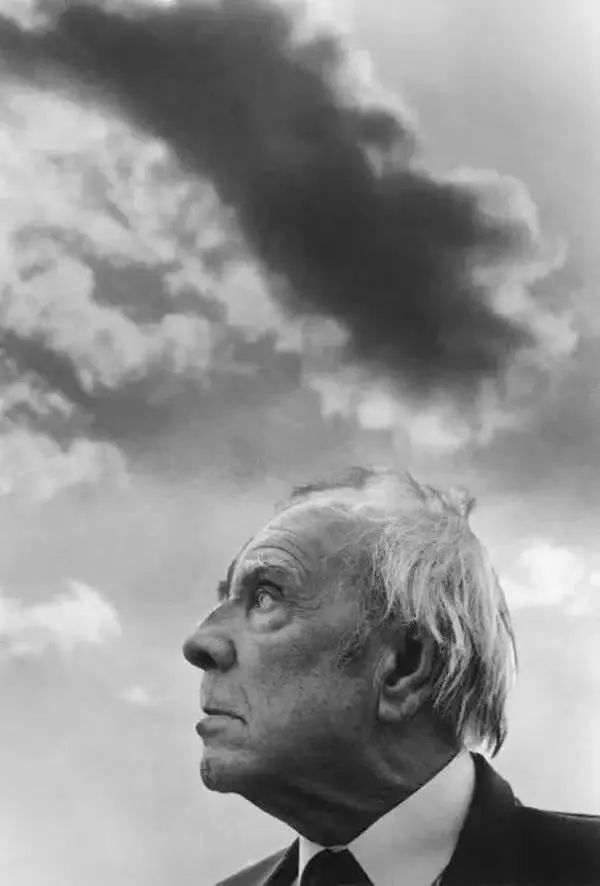

37年前的今天,文学大师、诗人博尔赫斯离世。

博尔赫斯是20世纪最重要的小说家之一,也是最具创新精神的大作家,当我们回望跨两个世纪的小说,可以看到受他影响的作家不计其数。“作家们的作家”,绝非对他的溢美之辞。那么,他的写作贡献到底在哪里?又带给我们怎样的文学思考?我们还能如何了解博尔赫斯?

博尔赫斯一生从未写过自传,但他也写道:“所有文学归根结底都是自传性的。”下文中,作家唐诺从博尔赫斯的文字意象,他对待文学“庄严”和“个人主义”的性格、对政治与感情的态度等几个方面,重新解读我们所认识的博尔赫斯。

摘编自《重读:在咖啡馆遇见14个作家》,小标题为编者拟,经出品方授权发布。

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯 Jorge Luis Borges

1899年8月24日-1986年6月14日

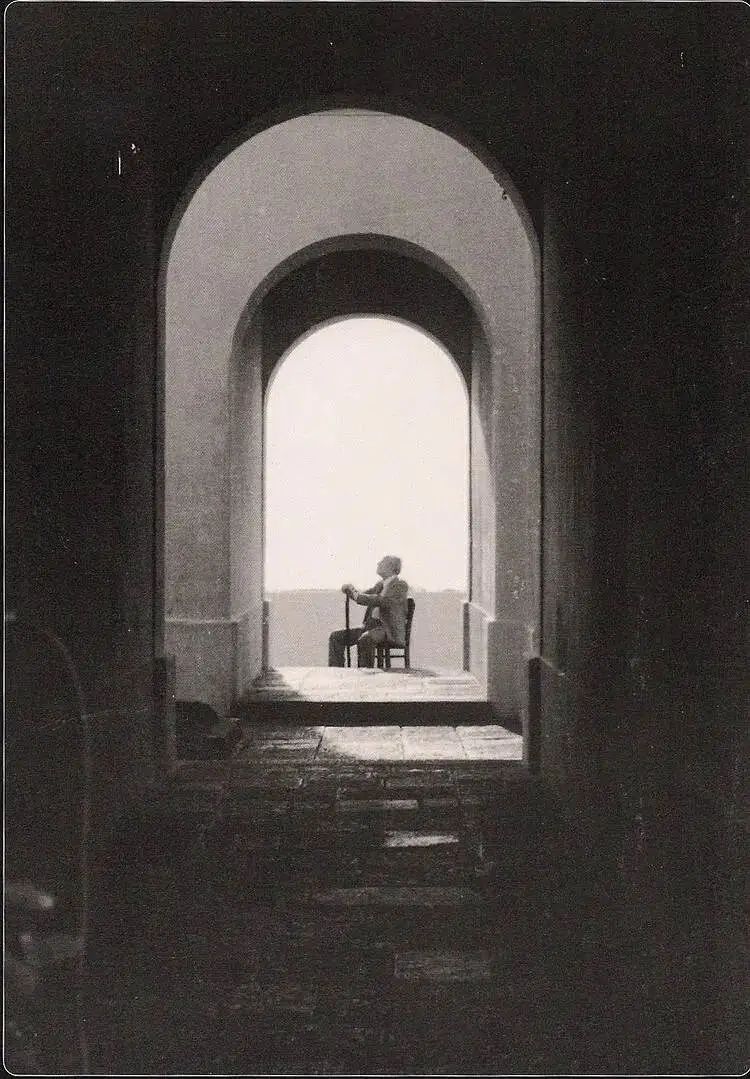

相较于其他撼动人类世界和历史的“伟人”,博尔赫斯的具体生命事迹实在少得可怜。他始终是个极沉静的人,害羞到自认为是胆小的,也被别人这样看待。生于动荡世纪之交的一八九九年,但地点却是在南十字星静静照临的阿根廷。

第一次世界大战这整段期间,是他年少游欧、学习文学的成长岁月,不过他居住的是瑞士,然后是南端战火远远不及的意大利。因此,这些经历果然也显露在了他的诗、小说和文章当中。他笔下的战争若不是高乔人式的玩刀子斗殴,便是遥远传说中家族先人的,乃至于是更遥远莎剧世界里的。

当然,永远口头禅一般,国名总被博尔赫斯变得很长(“我那个令人悲伤的国家”、“我那个最不幸的国家”)的阿根廷,一如我们都知道的,绝不平静,博尔赫斯和庇隆将军——阿根廷为期最长的独裁者之间的仇恨纠葛也众所周知,但他也仅止于批评嘲讽,并没有行动。事实上,就连这样的动口不动手的行为,也根本没带有丝毫政治意图。他真正感觉到受威胁的,必须保卫的,一如小说家阿城讲一九四九年后的张爱玲,只是自己的生活方式,包括文学和文学世界中不容让渡的信念价值,这是以一个文字共和国的公民身份来抵抗的,以至于从窄小、直接的现实政治来看,会显得如此不可解而且甚至“不进步”。

最终,博尔赫斯和他昔日的同学(这是二十世纪文学史一个美丽的巧合)、也是另一位文字共和国杰出公民的纳博科夫一样,选择了瑞士作为终老之地,在这个中立象征的国家告别世界,是博尔赫斯合情合理的生命句点,也不妨看成他人生的一个隐喻。

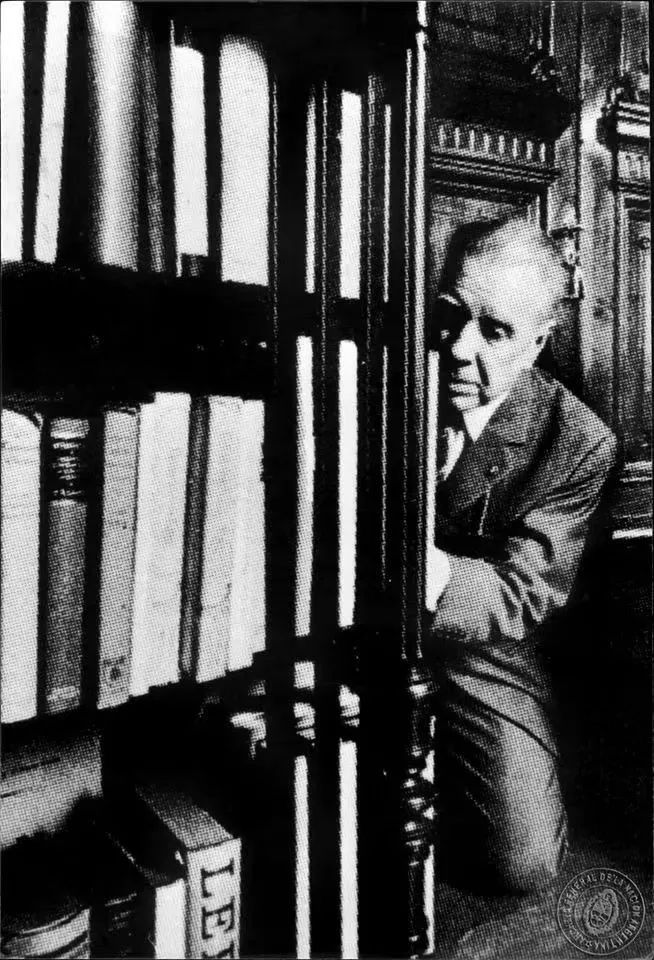

不只内在心性,在外在的身体器官部分,博尔赫斯最终失明,在现实世界中让他过个十字路口都危乎危哉,但在书籍围拥而成的思维世界,他的眼睛仍旧如此明亮、见微、准确。

同样的,他那种带着童稚气息、有点天真也有点鲁莽的勇气,也几乎悉数投注在了思维世界中,敢于捕捉我们不见得没有,却不敢想象、不敢追问、不敢冒犯世界而言说,从而总复归流失的东西(这是博尔赫斯的种种异想所以难懂却又这么触动人的原因),以至于留给现实人生的分量显得如此稀少。

01

“书”、“镜子”、“迷宫”、“梦”,

博尔赫斯的诸多象征

“书”和“镜子”,是两个有关博尔赫斯的专利般象征。

前者是博尔赫斯一生热爱的,后者则是神经质的博尔赫斯深深惧怕的。他从小怕看到镜子里的自己,怕镜子仿佛无止无休地跟踪窥探,又多次引用诺斯替教派的神秘讲法,说镜子和性交是可憎的,因为它们无限地繁衍复制事物。

对博尔赫斯,镜子很可能仅有的柔美时刻,是作为月亮的象征,他用此尝试写了一首“美丽但不带任何意义”的诗,送给他晚年的红粉知己兼眼睛玛丽亚·儿玉,说月亮是她的镜子。

当然,最原初把这钟爱之物和恐惧之物放在一起的仍是博尔赫斯自己,那就是他一面镜子和一部百科全书构成一整个大千世界的著名异想。

此外,至少还有“迷宫”、“梦”,尤其是梦里头的噩梦。

这说起来是个很奇特、几乎是他一人独有的博尔赫斯现象。还真的想不出有谁,他一个人牢牢占领了这么多个普通的、自古有之的、不带任何特定地域指涉和个人偶然生命纪录乃至于感官暗示(如“斗牛”之于海明威)的纯净词条;

但尤其耐人寻思的是,每一个使用如此方式指称、传述、理解、讨论博尔赫斯的人其实晓得,这其中任何一个都无法单独连缀到博尔赫斯,因此,它们不是博尔赫斯的“名字”,不足以是博尔赫斯的替代性象征,毋宁像是元素,或者拼图的一块。

博尔赫斯,若有可能,也只恍惚存在它们奇异的相遇,在它们的排列组合中,在它们相互交织的恢恢有余想象里。

这里,我想再加上一个,“岛屿”。

博尔赫斯为冰岛这个他心中的神话之乡至少写过两首诗,说它是地球“最遥远也最亲切”的地方,是“世界的尽头”,他记叙了自己儿时父亲给了他那部冰岛古代英雄神话的书《沃尔松格萨迦》,让他从此沉迷于传说中的铁铸森林和森林中的狼,以及用死人指甲堆造起来的战舰。其中一首的后半截是这样写的——

此刻,我虽然已经双目失明,

却还在借助辞典缓慢地探讨着它的内容。

当躯体不胜心灵重负的时候,

在火势已弱,已经变成灰烬之后,

开始耐着性子学做一件不见结果的事情

其实倒也非常不错。

于是,我就选择了你的语言,

那涵盖了一个半球的陆地和海洋,

曾经传播到过拜占庭

和美洲的荒蛮角落的北方拉丁文。

我知道自己不可能掌握。但是,

我期待的是那不期的收获,

而不是明知不可企及的成果。

那些悉心研究星辰或级数的人

也许有的正是这样一种感觉……

只是出于爱,那愚蠢的爱啊,冰岛。

这是典型博尔赫斯式的。

博尔赫斯说所有的岛屿都是神秘的。他喜欢冰岛,谈的是它收藏的神话记忆;喜欢日本,谈的是岛上人们对自身私生活的隐蔽不言及其深层的温文尔雅;最喜欢英国,众所周知博尔赫斯愈到晚年愈把阅读集中于英国,他曾引用诺瓦利斯“每一个英国人都是一座岛屿”的讲法,说英语和英国文学是人类诸多最伟大冒险活动中的一项;他还用岛屿的角度来看曼哈顿和纽约,说纽约让人失明,“这就像太阳会让你失明,太阳当然是神秘的,据我们所知,只有鹰能够直视太阳。”

博尔赫斯还用岛屿来谈(也不止一次)他自己的书写:

“我可以举康拉德的例子来说明我身上发生的事情:康拉德是个航海家,把地平线看成一个黑点;他知道这个黑点就是非洲。也就是说:这个黑点就是有森林、河流、人群、神话和野兽的大陆,可实际上他看到的东西只有一个点。

我的情况也是如此。我隐约看到一个可能是座岛屿的东西;我只看到了它的两端,但是我不知道中间这段有什么。我依稀看到了故事的开头和结尾。但是,看到这种模糊的东西时,我还不知道它属于哪个国家、哪个时代,随着我不断地考虑这个题材或者我不断地写下去,它的面貌就逐渐地暴露在我的面前。”

有森林、有河流,还有人群、神话和野兽,也就是说,这岛屿不是个抽象的单词,而是有内容有实体的,因此,也就有了时间——时间让它的内容生长、变化,另一方面,时间让我们发现它、思索它并且记忆它。空间只是这两道时间之流的交叉相遇。

02

“所有的作家都是在一遍一遍地

写着同一本书”

然后,我们再来谈一个古老的、差不多也杳逝了的东西——庄严。

这里,我们借用弗吉尼亚·伍尔夫的视角。

在一九二七年发表的《狭窄的艺术桥梁》一文中,伍尔夫正确地提出一个预言,那就是文学“正在朝散文的方向走去”。

但我们相对地也失去了一些东西,“须知散文是如此地位低下,因而能够走到任何地方去,没有一个地方是那么低下那么污秽那么简陋,使得它不能进去”。

弗吉尼亚·伍尔夫问:“但是散文能够说出那些如此巨大的简单东西吗?”——伍尔夫自问自答告诉我们“不能”,这是文学摒弃了魔法和神秘、摒弃了押韵和格律而受到的惩罚。

这个伍尔夫所谓“巨大的简单东西”,时至今天的确更难用不矫揉造作、不带嘲弄颠覆的语言正色讲出来,那是遗落在莎士比亚诗剧、但丁《神曲》乃至于荷马史诗的东西,这里我们姑且称之为“庄严”,某种堂堂正正的庄严。

伍尔夫以这段非常精巧的话指出它和我们生命的根本联系,此一联系今天亦成为失落已久的环节:

“我们竟然忘记了,生活的一个大而重要的成分,在于我们对于像玫瑰和夜莺、黎明、日落、生命、死亡、命运这样的事情所怀有的情感。我们忘记了我们花费了大量的时间,在单独的睡眠、做梦、思考、阅读。我们并非完全忙碌于个人的关系,并非我们的所有精力都用于谋生。

心理小说家过分倾向把心理学局限在个人交际中的心理学;我们有时渴望从对恋爱和失恋的持续不断的、自责的分析中逃脱出来……我们渴望获得某种更为非个人的关系。我们渴望获得思想、获得梦想、获得想象、获得诗的意境。”

之所以这么长段地引述伍尔夫,是因为截至目前,这是我个人所知对博尔赫斯作品最准确的说明(除了博尔赫斯本人外),尤其对于博尔赫斯作品所呈现的奇异(但毫不矛盾)景观——最现代的却也是最古老的,最新颖的却也是最保守的,最实体的却也是最梦境的,最细微的却也是最巨大的,还有,最个人的却也是最非个人的。

这在我们读他作品时丝毫不觉其中有对立有裂缝,但解释起来却困难无比,以至于在我们离开阅读者身份扮演解释者评论者时,总不免把好好一个博尔赫斯裂解成各种怪诞破碎的模样。

博尔赫斯当然是复杂的,但真正再度令我个人惊讶的,反而是他的简单,某种现代文学(不只文学)因为多疑、因为除魅、因为颠覆而不再存留的单纯,某种连现代语言都不再相信、也携带不了的单纯,这样的单纯保证了他的专注,世故的人走不了那么远。

在近代的第一流创作者中,我们再找不出任何一个像他那样对文学传统心怀不懈敬意,一辈子赋予实践的人,尽管他的聪明和鉴赏力让他比谁都能细腻分辨文学传统文本的长短斤两——没有谁像他那样几乎不读现代作品,更没有一个创作者像他肯花这么多心思一首一首先人的诗、一部一部古籍地讲述。

博尔赫斯甚至连诗的传统形式都保护,他不反对自由诗(比方说他比谁都看重惠特曼),但他以为押韵和格律是更根本的,年轻的诗人该更看重十四行诗;还有,他也保卫小说的基本故事形式,为此他三番两次谈侦探小说,“保护本来无需保护的侦探小说”,为的是侦探小说存留了现代小说已丢弃的基本书写形式。

最终,博尔赫斯相信整个文学史是“一部大书”,“所有的作家都是在一遍一遍地写着同一本书”。

03

“个人主义者”的博尔赫斯:

人可以堂堂正正地去看、去想、去表述

从这里,我们就晓得了,何以诗、小说、散文都写的博尔赫斯会对自己文学书写者的身份这么犹豫。

他最常说自己是个读者,然后试着写点东西;也会连“诗”这个字都不好意思占用地说自己“写点韵文”。他不看重自己的书,写完不会再看,而且以为只有两本还堪堪值得一留。

有一回在被问到可否比较英语十四行诗、西班牙语十四行诗以及他自己的十四行诗不同时,博尔赫斯冲口回答的居然是:“不要提我的十四行诗,我们在谈文学!”——博尔赫斯勉强肯承认自己是诗人,他也当然是极谦逊的,但其中真正饶富深义的分别是,文学、诗、作家云云,这些今天已是普通的甚或贬意嘲意已压过敬意的用词,对博尔赫斯而言仿佛有完全不一样的意涵,他好像是全世界最后一个还在使用这几个词古老定义的人,一如他讲自己不是一个现代作家,“我是个十九世纪的作家。”

我个人认为,如果我们试着用“羞却”一词来替代今天我们同样已不太信任的“谦虚”,我们对博尔赫斯的一些美丽之谜便可以有更踏实更亲切的理解了。博尔赫斯的羞却是天性,但更多是来自他对现代文学巨人的童稚式敬意,他好像一直意识到自己站在但丁和莎士比亚身旁,在他们的炯炯目光下阅读和书写。

于是,有关“个人”这一词也就有了更难以言喻的意思了。当博尔赫斯说他是个人主义者,说他从未在自己笔下创造过什么人物(如麦克白,如堂吉诃德等等),他从头到尾只能写自己,“都是同一个老博尔赫斯在各种不可能的时间空间中的遭遇”。

如同他那几篇著名的、不同年纪的博尔赫斯恍惚如梦相遇并对话的短篇小说,博尔赫斯写自己,却和自己保持着距离如伍尔夫所说“离生活远一点”,这和现代小说的自恋、喃喃自语、以为自己每一桩鸡毛蒜皮大的琐事都该让世人乃至后世之人晓得大不相同。

文学是正经、郑重的大事,造次颠沛之时更应该是,不因为写的是自己就改变了态度松脱了规格。博尔赫斯写自己,是因为他(谦虚地)相信那是他唯一能力可及的角色和题材,但即便如此,他还是把自己置放在这样的高度和广度来书写,如莎士比亚对待他笔下的麦克白或哈姆雷特。

所以博尔赫斯的抒情诗数目极有限,愈往后愈如此;更清楚的是他的短篇小说,他从不处理人际关系,不写琐碎自怜的情绪,不涉情爱和性欲,他的好奇不必靠多疑支撑,创新不来自颠覆和突破社会禁忌,他的想象亦无需那种造作出来的疯狂(博尔赫斯说想象不过是记忆加上遗忘的夸张用词而已),只因为这些神秘美丽或痛苦不解的谜本来就是人一直拥有的,是人的生命基本处境一部分,由此自然连通着活着的人以及早已死去的人。

如伍尔夫所列举的,人渴望获得的思想、梦想、想象,以及诗的意境,人可以堂堂正正地去看去想去表述,用不着鬼祟地偷窥。

04

文学之外的两个博尔赫斯之谜

现实的博尔赫斯也的确有着文学之外的谜,其中不会被放过的两件,一是他的情感生活问题,一是他的政治态度问题——有趣的是,都不是因为复杂,而是简单;不是精彩,而是贫乏;不是强烈,而是几乎没有。对很多人来说,这于是讲成了更大的可疑。

政治上,博尔赫斯自认毫无政治思想,和他娓娓谈论文学的温柔习惯完全不同,每被问到政治相关问题时,他总是近乎口出恶言地以最短一句话打发掉,诸如“国家是幻觉”“民族性是迷信”云云。

终归来说,有关政治国族这类的问题,博尔赫斯在一九三〇年代那篇《阿根廷的作家与传统》精彩文章中已做完了他全部的答复,往后数十年他的政治发言,只是一个专注的文学创作者被噪音吵到、愤而开门出来骂人而已(因此有些话、有些判断禁不起政治理论和政治现实的挑剔捶打)。

感情的问题稍稍复杂一些。博尔赫斯没恋爱韵事,没子嗣,直到六十八岁才结了一次平淡乏味并以分离收场的婚姻,至于著名的玛丽亚·儿玉,陪伴他度过晚年最后岁月的人,直到临终前两个月才正式结婚,使她成为今天文学世界最重要的遗孀,但儿玉并不是小野洋子,尽管她们有可供联想的日本血统和姓氏,而且都孤单地活了下来。

作为诗人的博尔赫斯,他几乎不碰爱情和感伤青春流逝这两大亘古主题,相反的,他倒是常为自己年轻时的鲁莽和夸大道歉(他嘲笑自己年轻时的作品为巴洛克时期,并挨家挨户去回收自己第一本书);还有,他喜欢友谊而不是爱情,说那才是他所知道阿根廷人唯一保有的热情,一种自在的、不失控、不疑神疑鬼讨价还价的热情——我们知道博尔赫斯的庄严,而他则要自己是个体面有礼的人。

如此,我们便颇清楚看出两个并不完全重叠的博尔赫斯来了:传记作者感兴趣的博尔赫斯,和读者们真正想了解的博尔赫斯。

05

我们不需要一本另外的博尔赫斯传

事情都发生在那另一个叫做博尔赫斯的人身上。

我漫步在布宜诺斯艾利斯街头,不时停步观望,或许现在正机械地打量着门道的拱门和大门上的铁花格。

我通过邮件获知博尔赫斯的消息,我在教授的名单上或在一本人名录中见过他的名字。我喜欢沙漏、地图、十八世纪的印刷格式、咖啡的味道和史蒂文生的散文。

他与我喜好相同,但他虚荣地把这些爱好变成了一个演员的特征。要说我们俩是一对冤家,那未免有些夸张,我活着,让我自己活下去,这样博尔赫斯就能够搞他的文学,而他的文学则证实了我的存在。

他写过几页好文章,救不了我,也许是因为那些好东西并不属于任何人,甚至也不属于他,而是属于西班牙语和传统。

此外,我命中注定要死去,必死无疑,只有我生命的少数瞬间能够在他身上免于消亡。我一点一点地把自己的一切都交给了他,尽管我清楚知道他有弄虚作假和言过其实的恶习。

斯宾诺莎知道,万物都渴望保持其自身的性质;石头永远希望是石头,老虎永远希望是老虎。我将在博尔赫斯而不是我自己身上活下去(如果我真的是一个人的话),不过我很少在他的书里认出我自己,反倒是在许多其他人的书里,或在一把吉他吃力的弹奏中能够对自己有更多的发现。

几年前,我曾想将他摆脱,于是我放弃了郊外的神话,而转向时间和永恒的游戏,但是那些游戏如今也归了博尔赫斯,我只好再去构思些别的东西。

就这样,我的生命在流逝,我失去了一切,而一切都属于忘却,或者属于那另一个博尔赫斯。

我不知道我们两人之间是谁写下了这段文字。

这篇名为《博尔赫斯与我》的搞不清作者何人的好看散文,当然是博尔赫斯自己写的,太阳底下,再没有任何一个人可以讲博尔赫斯讲这么好。

博尔赫斯没像他的老同学纳博科夫的《说吧,记忆》一样,为自己写一部自传,但我们已经知道了,他实质上写得更多,历时六十年,用诗用散文用小说地完成了整整四大册。

而在这篇恍惚如庄周梦蝶的短文中,他又告诉我们:“反倒是在许多其他人的书里,或在一把吉他吃力的弹奏中能够对自己有更多的发现。”

有《博尔赫斯全集》,有莎士比亚的诗剧,有《神曲》和《堂吉诃德》,有切斯特顿和德·昆西,有史蒂文生和吉卜林,有惠特曼等等等等,如斯情况下,我们还需要怎样一本另外的博尔赫斯传。

列维-斯特劳斯讲得对,我们对一个不够熟悉的庞大认识对象,一开始总会概括地、整体地去观看,这是认识的一种步骤,但更要紧的,可能是让我们内心踏实、安定。

而我更想指出来的一个东西,随博尔赫斯进行如此自由的时间飞翔,对我们来说,总是力有未逮的,时时有迷路漂流的风险,我们需要抓住更多实体性的东西。

博尔赫斯有篇文章,讲整个人类历史或许只是几则隐喻的历史而已,这当然不是人类总体历史的简化和凝缩,而是某种认识的途径;它也当然是可逆的,也就是我们谈到此刻所恰恰遭遇到的,认识博尔赫斯这件事,逐渐变成了认识整个文学历史,变成这么一件无边无际、没完没了的事。

我们该如何暂时结束这个话题呢?我忽然想到博尔赫斯长挂嘴边的天堂和地狱。

有关这两处奇特的所在,博尔赫斯说,教士僧侣相信它,却对它一无探知的兴趣;他自己不相信,倒是对它充满认识的热望。最终,博尔赫斯把天堂和地狱定义为永恒的奖赏和永恒的惩罚。

回顾他自己的一生,博尔赫斯说,这辈子他所做的一切事情,都当不起这样的奖赏和惩罚。

本文摘编自

《重读:在咖啡馆遇见14个作家》

作者:唐诺

出版社:九州出版社

出品方:理想国

出版年:2019-8

编辑 | Lithium、李诺亚

主编 | 魏冰心

原标题:《博尔赫斯:保有热情,自在的、不失控、不疑神疑鬼讨价还价的热情》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司