- +1

城市漫步·实录|漕河泾:上海西南区域一个市镇的城市化

城市考古学入门

来自纽约市的国际野生生物保护学会生态学家桑德森,曾做过一项研究。他计划用计算机模型把旧地图、考古学记录和生态数据等数据整理结合,重现出纽约曼哈顿岛的原始面貌——这个计划被称作“曼纳哈塔工程”。

当桑德森把地图上被定居者及士兵增添的建筑一点点的去除掉,包括公路、农场、防御工事后,那些大地的原始景观——海岸线、山丘、悬崖、小溪、和池塘——就被还原出来了。

这样一项研究的意义何在,从不同人的眼里或许会有不同的答案。不过有一点我们有可能达成共识。在我们有限的生命中,往往只能接触到城市发展的某些阶段。这让我们经常听到这样的抱怨:城市发展切断了社会与自然之间的联系。所以,当我们通过文献和田野,把那些现代化过程中出现的建筑,按照一定顺序从地图上一件件擦掉后,我们或许就能呈现一个动态过程,以及这种渐进的过程背后,业已存在的稳定格局。

相信我们在完成这项工作后,就有机会重新回答那个有关“城市发展背后的社会与自然”的问题。

本文的研究,借用了“曼纳哈塔工程”的思路,把视角放在了上海西南区的一个市镇——漕河泾镇。这里曾经是上海西南区一个繁荣但不太知名的市镇,至少不如与其同名的开发区那么著名。从隶属于江苏省上海县,到上海市上海县,又到徐汇区的一个街道,这个或许曾有一点江南水乡面貌的市镇,而今已经几乎没有了当年的模样。

我们要展开的“城市考古”,并非掘地三尺的地下工作,而是通过空间和结构的重叠,找到现在与过去的联系。即便市镇周围的农田变为楼宇,村落变为城中村,村落的外围成为开发区,我们依然可以在这里找到一些变迁留下的痕迹。这些自带时间坐标的痕迹,显然不是出现于一日之内。通过这些坐标的考古排序,或许能帮助我们发现,在城市化进程中,那些有迹可循的发展脉络。

那么借助这这个古老市镇的变迁历程,或许也能折射出一缕上海本身的发展轨迹,帮助我们在这个变迁潮流中,找到那些没有烟消云散的历史传承。

倒叙:成为市区的一部分

1984年8月,上海县将毗邻市区的各乡部分地及3个县属镇划入市区,这三个镇分别是划入长宁区的北新泾镇,和划入徐汇区的龙华与漕河泾镇。至此,漕河泾结束了上海县管辖的历史,成为市区的一部分。原上海县五镇仅剩其二,其南境又设立闵行区,使上海县缩减为立县面积的18.3%。1992年,上海县与闵行区合并成立新的闵行区。上海县域不复存在,这是后话。

这个时间节点,可以算是漕河泾镇历史变化又一个重要时刻。1984年,在比邻上述几校区域的西部,漕河泾新兴技术开发区设立。这个区域“东至桂林路,南至漕宝路(含中科院生命科学研究院)、西至新泾港,北至蒲汇塘”,可以算是原漕河泾镇区的最西部,现在成为一个全新的地块。这个开发区的设立,和漕河泾镇脱离上海县并入徐汇区恰在同一时间,不能不说是一种巧合。

接下去的进程由于相对晚近,而多被我们所了解。随着漕河泾开发区的出现,市区工业产业向周边的转移,以及城市动迁工程在80-90年代的出现。漕河泾周边的农业用地,及闲置土地便再次成为城市发展过程的中的目标。

漕河泾镇西南在1950年代以来早已围绕几所高校,建成了与桂林公园、康健园(科普公园)参差的稳固社区。随着开发区的设立,镇西即将成为高新产业云集之地。而镇北和镇东的田林与漕溪地块,已经被规划为新的多层或高层住宅小区,里面即将迎来市区拆迁工程开始后,向市郊输送的外迁人口。现在来看,当时的迁入者无疑是幸运的,因为这一毗邻上海副中心徐家汇的区域,在不久之后即与市区融合一体。而之后的外迁者,只能选择更加外围、且远离市区的移居区域。

此时,漕河泾镇周边只剩下镇南与沪闵路之间,还留有成片的农地,但很快也将成为历史。1996年上海南站的建设,宣告了漕河泾镇周边农耕时代的终结。至此,漕河泾镇中街菜场上,已经没有菜贩宣称自己出售本地蔬菜。取而代之的,是来自七宝的菜农自贩菜蔬。

在此之前的1995年,上海地铁一号线通车,开通区间为铁路上海站到漕河泾镇南边缘的锦江乐园,漕宝路站也成为这条地下铁路中的一个站点。事实上,地铁一号线的建成,远不仅是加强市中心与沪南之间的联系。因为在新的规划中。这条线路,还肩负着铁路南站与上海站之间旅客来往的任务。

这条地铁路线的最终延伸站,是1997年贯通的莘庄站。现在从漕河泾到莘庄之间的交通完成第三次升级,从最初依靠漕河泾的内河航运,到1920年代时沪闵路的出现(1950年代新沪闵路的更新),以及地铁一号线的开通。而交通的升级,也将意味着新的联系。沿着沪闵路和龙吴路,上海市区的工业、企业,加速了向西南方向的吴泾地区的转移,也标志着包括漕河泾本镇范围等徐汇核心区域去工业化的进程。

1999年,经过7年建设,上海光大会展中心,取代了上海市少年犯管教所在镇北原有的位置。而最初为“上海游民习勤所”,后为“自动化仪表一厂”的区域,则改建为一个现代化小区。尽管建筑早已拆迁重建,但在镇区周边的格局却依然如故。

2004-2006年之间,当市镇周遭的房屋建筑格局都已翻新一轮后,最后的变迁终于轮到了镇区仅剩的中街、西街老街(东街在更早时段便已拆除改建)。由于道路拓宽,中街与西街之间的中市桥已被拆除。刻有对联的桥柱保留在沿河的绿化带中。绿化带的边上,竖着一块写着“漕河泾港”的指示牌。最终漕河泾镇中街在2006年也最后拆迁改建,变成了一个全新的现代小区。

从图中可见,图右位置就是原镇中心所在。边上的操场属于当地的小学,只是操场原位于教学楼东面,现在搬到了南边,合并了原镇上镇办工场和城隍庙的位置。

历史上的古镇漕河泾

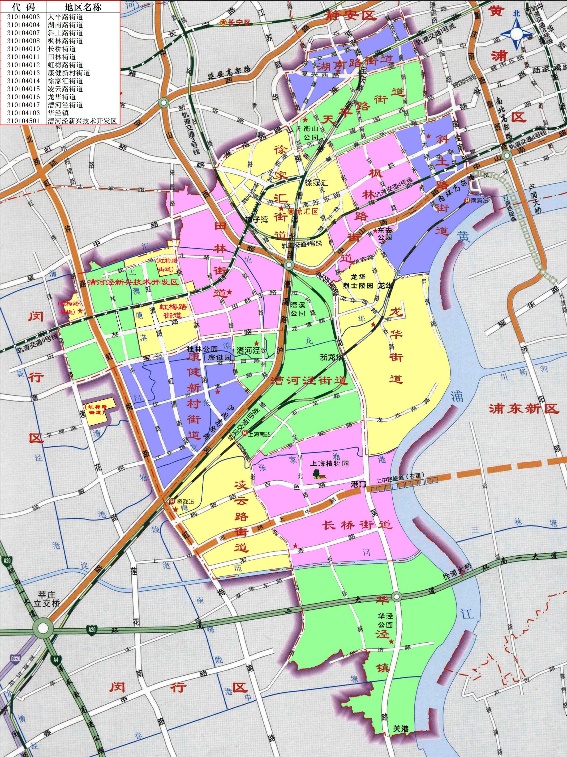

1990年代的《徐汇区志》这样写道,漕河泾“位于区境西南部,东南以沪杭铁路为界,与龙华镇、长桥街道毗连,西至虹梅路与上海县接壤,北以漕宝路、漕溪路为界,与虹梅路街道、田林街道相邻,东北以中山南二路为界与漕溪北路街道相接。面积7.6平方公里。辖38个居民委员会,有居民2.10万户,6.97万人,人口密度每平方公里为9171人。镇人民政府设在康健路65号。”

这个地区的出现最早可以追溯到元代。按照《漕河泾镇志》(稿)的记载,该地在元代时“尚无集市,名为王家宅。”上海设县后,此地编入高昌乡二十六保十四图、十五图。当地文学之士在清代时曾编写过一本《二十六保志》介绍地方掌故,其中还记录了林则徐在江苏任职时,疏浚黄浦江及其支流的事情。

上海县境内两条自西向东的河流交汇于此,分别是流经七宝镇的蒲汇塘和流经莘庄的漕河泾,而这个镇名就源于后者。这两条河流的远源可以追溯到太湖以东,近源则可追到淀山湖,这两条平行流过的河流,穿过松江府的富庶之地,在漕河泾镇汇合成一股,继续向东,在龙华镇,汇入黄浦江。

就在这两河交流之地,两河相冲的三角洲位置,出现了最初的聚落。明中期后“松江府境内所产粮食、棉花经蒲汇塘入漕河泾(时称曹乌泾)集散于此,渐聚成市。”正是江南天然的河道网络为这个市镇的出现创造了契机。事实上,不但松江府七宝、莘庄两镇的物产经由此地汇集,向东进入黄浦江,最终进入漕路运河体系。浙北嘉兴的产品,也会从黄浦江上游选择逆流而上的路径,进入漕河泾港。因港成市,这样一种水、路交换体系的存在,便是这个市镇在清代以来日渐勃发的源头。

回到20世纪之初,漕河泾镇已有相当规模。在两河之交处,沿着漕河泾分布的是镇上的中街和西街,沿着蒲汇塘展开的则是东街,镇上的主要商业店铺都分布在中街和东街上。在1930年之前,“最为突出的是吉永盛竹器店,附近一百多户城镇豆腐店都来购买或订货。商业集中早市。街上设有鱼行代生意业务、羊肉摊、水电摊等。……当时全镇有肉店五户、烟杂店五户、小百货一户、豆腐店四户、布庄一户、米店三户、国药店三户、饭店一户、点心店二户、酒店二户、砖灰行一户、方作二户、柴行二户、竹器一户、修桶二户、铁店二户、制鞋二户、理发二户、裁缝二户、染坊一户、茶馆五望、家具油漆一户。”

中街与西街之间,以“中市桥”为界,这是一座从桥墩到桥面都由石条构成的石桥。因为桥的北面紧邻镇上的城隍庙,故又被称作“庙桥”。桥墩上东西各有两幅对联,其一书“鳞屋接参差劫历烽烟留福地,鲸波来浩渺功施疏凿溯贤侯”,另一书“百步桥通看水抱湾湾帆随塔转,五茸城还指峰横点点云共天低”。

据记载,桥南堍“在1880年有资本家张林生开设张信和轧花厂,每年农村新棉上市,河中装花船只数十艘,排列长达一里”。该厂加工的棉花大都是从金山、松江、泗泾、七宝等地经漕河泾港运来,由轧花厂加工后,运往上海。轧花厂“最盛时有其子张汝良经营。1930年张汝良在交易所投机失败,亏本倒闭。”

笔者所见,至上世纪90年代,庙桥下还曾泊有自嘉兴平湖驶来的贩瓜船、贩藕船,这是这条河道履行交通功能的最后时刻。后来出于河道整治、防汛需要,漕河泾和蒲汇塘上都设置多处水闸,彻底断绝了此处作为航路的基本特征。

据镇志所载,“民国初年,漕河泾街道狭窄,房屋简陋,境内无马路,仅有通往七宝、土山湾和龙华等地的小道。交通主要靠漕河泾港。”由此可见,河道网络是漕河泾镇之所以繁荣的关键,而这一结构对其日后的发展起到了决定性作用。

河道体系的衰落可以追溯到20-30时代漕河泾附近两条重要道路的出现。值得注意的是,这两条路线的交汇处,距离过去两河交汇的镇中心只有一个街区的距离。道路体系的出现拉近了镇上与市区的联系,但对镇区周边的既有格局,不能不说产生了一些微妙的影响。

沿着道路纷至沓来

1936年,在上海的南区漕河泾和七宝之间修筑了一条全长8公里多的马路,这条马路被称作了“漕宝路”,在漕河泾和七宝之间各取一字。(后来依此例命名的道路还有几条,分别是龙漕路[漕河泾-龙华,1951年]、虹漕路[虹桥-漕河泾,1956年]。)这条道路几乎与蒲汇塘平行。在加速了上海市区和西南郊的联系之外,也慢慢宣告了这张古老河道网络的式微。

当然,在这之前的1922年,以漕河泾和南区的莘庄镇之间,已经修筑了一条名为“沪闵路”的道路。其实这条道路的起讫点分别是徐家汇和闵行的黄浦江渡口。而漕河泾则是这条20多公里道路上紧邻徐家汇的一个站点。以徐家汇代表“沪”,事实上表明,从此南去别无沪上。这种微妙的表述在之后的几十年里并未隐退,而是以一种独特的方式,保留了“沪”与“非沪”之间有趣的区分。即便随着1958年后,另一条以漕河泾为起点的新沪闵路出现后(使与之平行的前者有了“老沪闵路”的名称),依然如此。

通过这两条道路,漕河泾便与西南方向的七宝、莘庄产生了更便捷的联系。加上更东边的龙华镇,自从清末以来就跻身江苏省上海县境内的五大镇(还有一个是北新泾镇),已经在这张网上浮现其四了。这几个市镇经济发展趋势,在之前的河道网络中已经能窥出端倪。

伴随着1927年民国上海特别市的建立,原先上海县的辖区又缩小了一点。不过,这个直辖之市的出现,以及作为市区近郊的地理位置,也为包括漕河泾镇在内,上海县辖区境内的几镇迎来了发展的契机。

镇北与漕宝路相邻的空地,最早被辟为江苏省第二监狱,时在1919年左右(1937年改建)。有趣的是,这是漕河泾镇上有迹可查的最早现代机构。而后来的漕宝路就划监狱北墙而过。监狱的位置处于路南与镇北之间的街区位置,就是两条公路交汇处与过去两河交点的距离。其在道路体系之前的出现,有待进一步考察。该监狱初“占地面积88亩。后经扩建达120亩”。根据《上海监狱的前世今生》一书记载,江苏省第一监狱位于南京,三、四分列苏州、南通等地,亦见上海于时当为宁省内次要之地。

书中还透露,监狱选址于此,是出于两个目的,“一是从征地的经费、建筑的经费上考虑。城市郊区的土地价格一般要比城区便宜得多。二是为了便于管理,尽量不要与居民住宅交织在一起。”

监狱的出现,其实并不能自外于漕河泾镇的运行体系之外。1920-30年间,镇上绅董并镇上商家“振大染坊、义和南货店、九泰青土作、永茂鲜肉庄”不止一次,联名向有司投诉监狱行政部门,对镇上商业的侵害。此外,监狱为保证囚犯自给并从事一定身体改造,曾开设“窑工、印刷、种植、木工、炊事为主,藤工、竹工、漆工、建筑、铁工、草工、畜牧为次”,并“承接当地乡镇委托的疏浚漕河泾河道任务”。从这些活动也可看出,监狱与镇上的互动,既有物品依赖的成分,亦有服务供应的可能。

“德不孤,必有邻”,自监狱之后,1929年,上海乞丐教养院董事会设立的“上海游民习勤所”,也相中江苏第二监狱北面90余亩平地。于是在此设所,每年收容上海无业者500百人,“对入所游民施以感化教育及劳动技能训练”。此后,监狱与习勤所之间的道路名称,便从弼教路(“矫正教育”,适用囚犯改造)改为了习勤路(取“习勤忘劳,习逸成惰”之意,与“游民”相应),并一直沿用至今。

回到道路的问题,连接市区的沪闵路的修通,使得此镇周边空旷土地成为市郊炙手可热的新区。1930年初,原在南市开设果品商铺的民族企业家冼冠生,在镇南买地60亩,建“冠生园农场”,并在此筑冠生园路,是镇上首条花岗石路面道路(前习勤路为首条沥青矿渣路)。农场内“有果园、牧场、豆棚瓜架、花木盆景、和金鱼100余缸;有望梅村、鱼乐天、望云桥、来苏亭、菊径、果园、绿荫草堂八景”,只是今已不存。

除了冼冠生之外,来到漕河泾建地的著名人士还有驰名沪上的闻人黄金荣。1934年时,黄金荣在镇西建有私人别墅,又称黄家花园。园西南侧为黄氏家祠及其祖先墓地所在。园内先后建有堂楼、三官庙、关帝庙、四教厅、观音阁、颐亭(湖心亭)、般若舫,静观庐、长廊、鹿亭、哈哈亭等建筑,并广植桂树、牡丹等花木。后改为桂林公园。

而镇东北,现漕溪路上,则成为了沪上棉花商曹启明的祖茔园林。这一处园林1935年建成,“门厅正中及左侧为园景部分,东部为墓地,以栅状石柱相隔。”后来改为漕溪公园,与日后的龙华殡仪馆相对。

最后一个来到漕河泾圈地设园的则是,上世纪40年代上海“大世界”知名魔术师鲍琴轩。他在当年名震一时,积蓄有余,后来便全力投放于康健园的筹建。当时康健园占地仅二十余亩,但构筑上包含了山山水水、桥亭台阁及顾名思义的康健活动锻炼场地等等。显得别有风韵、别具一格。康健园在1947年落成后,未几迎来解放。曾一度改名科普公园,园中以养驴最为著名,后又改回原名。如今经过扩展,已成为本地最大的一片公共绿地。

成为文教之地

2010年,笔者到新疆和田田野考察。和田文物系统的一位保卫部长开车带我们寻访古迹。和田富庶绿洲之地,路上不乏私家好车,但也有骡车、驴车参差期间。我们许久没见过畜力车辆,同事见到不免掏出手机、相机,将这些咧嘴喘气的动物摄入镜头。保卫部长见我们沉溺动物,竟忘了路边屡屡出现的遗址古迹,不免起了揶揄之意。

“我以前在上海读书的时候,边上有个科普公园。我进去看了一圈,就是围了一个园子,里面养着几头驴。”保卫部长手不离方向盘,偷瞥了我们一眼。“我心里就想,上海人真是好玩。我们和田满大街的驴子,到了上海,就成了科普的东西。”

笔者和同事打赌,猜他在读过上海哪所学校,因为我胸有成竹。果然,他80年代末曾就读于上海师范学院(后来改名上海师范大学),该校最初的校址就位于康健园(科普公园)的西侧。而那几头驴子,在我幼时也曾见过。

以科普公园为参照,在1954年,漕河泾镇西农田空地出现了三所高等院校。分别是科普公园的西南,上海师范学院建立,占地40余万平米。公园南面,建立了上海音乐专科学校,只是这所高校在此仅延续了四年(1956年改名“上海音乐学院”,1958年迁入汾阳路),后来这片校舍并入上海师院,为其东校区。1954同年,科普公园的北面,还建立了上海冶金专科学校,占地10万平方米。最后,1959年,在镇西北漕宝路上,也就是前“上海游民习勤所”的西边,建成了上海化工专科学校,占地11余万平米。就这样,在漕河泾镇的西面,在1950年代出现了4所高校,后两所高校(加上海轻工业高等专科学校),在2000年合并为上海应用技术学院。

当然,在紧邻漕河泾范围的梅陇镇北,还有一所同期建成的华东化工学院(90年代后易名华东理工大学)。可以与之前几所学校视为一个整体。

与此同时,当年沪上颇有薄名的“上海游民习勤所”旧地则改建成了“上海自动化仪表一厂”,时在1959年。从后来发生的趋势来看,这种变化并非偶然。因为,随着两所工科学校的建立,镇境内便出现了一系列颇具技术含量的企业,详见下表:

由此可见,漕河泾镇北境,在1950年代末已经俨然成为一个当时产学研结合的新技术集中地区。与80年代以后,该地出现的新状况之间,已经可以构成某种直接的因果关系。而当年的冠生园农场及厂房旧址,改建为上海感光胶片总厂,而冠生园食品厂则搬迁至漕宝路沿线(70年代曾改名为益民食品五厂,后恢复原名)。

值得一提的是,1958年,位于镇北的原江苏省第二监狱旧址,改建为“上海市少年犯管教所”,中间经历变迁,但一直延续到1992年,才最终迁往青浦。

并不是所有的都烟消云散了

无论是镇上驰名的轧花厂还是竹器店,都已经烟消云散了。还有那些康健公园、桂林公园保持在原来的位置(其实康健公园也有所扩大)。至于监狱和习勤所,各自还有它们在空间上的继承者。

就这样,我们完成了这场挂一漏万的漕河泾城市考古。笔者的意图,不在于唤起微不足道的乡愁情节,而在于把握趋势。一位人类学家曾经说过,“怀旧和恋古癖是毫无必要的,如果人们都过得和两百前一样,连最粗心的游客都能看出什么是古董,那还要研究者干嘛?”我也是这样想的。

换句话说,那些消失的历史,其实变成了结构的一部分。虽然不太容易发现,但仍在那里。“游民习勤所”留下了一个路名,监狱的围墙并没有全部拆除,还有当年栽下的监狱外墙,如同哨兵一样挺拔的水杉。几所高校的校园里建了新楼,可校园面积早被固定,只能去奉贤另谋校舍。漕河泾镇周围那些小区的格局,在很大程度上也继承了当年征地时对应农田的范围。黄家花园依旧在,蒲汇塘和漕河泾,仍在流淌,只是没有了跑船的船家和平湖的西瓜。可我们现在都吃上宁夏和新疆的西瓜了。

参考文献:

消失的魔都古镇——漕河泾镇http://www.oldkids.cn/user/home/blog.php?uid=9065

徐汇区地名志http://www.shtong.gov.cn/newsite/node2/n108239/n111726/index.html

《上海监狱的前世今生》,徐家俊,上海社会科学院出版社,2015

《漕河泾镇志》(稿),上海师范大学图书馆主编,漕河泾镇镇志编写组,1985

(本文系“城市漫步”夏季对谈活动“并非关乎著名建筑的建筑学VS城市考古学2.0”延伸阅读,更多“城市漫步”活动请关注“市政厅”栏目及同名微信公众号。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司