- +1

从奥斯曼到土耳其︱“奥斯曼故土”的幽怨与追思

2023年是现代土耳其共和国建国100周年。回望过去百年,土耳其国内政治格局、经济结构、军队角色等均发生了巨大变化。澎湃新闻将陆续推出“从奥斯曼到土耳其”系列文章,从历史出发,回顾土耳其“形成”进程中的关键节点。

部分阿拉伯史家眼中的《洛桑条约》

1912年10月,奥斯曼帝国被迫将利比亚割让给意大利,但奥斯曼苏丹仍然可以哈里发的身份,在班加西与的黎波里任命自己的代表和法官。

1914年12月,英国占领当局罢黜埃及赫底威(世袭总督)阿拔斯二世,将埃及置于“保护地位”,彻底终结了埃及对奥斯曼帝国的臣属。奥斯曼方面自然不予承认,还曾进攻苏伊士运河,试图收复埃及。

1916年6月,“阿拉伯大起义”在麦加爆发,麦加谢里夫侯赛因自封为汉志国王,在英法军的帮助下,与奥斯曼大军在阿拉伯半岛、伊拉克、叙利亚等地展开了长达2年的血战。

1918年10月,大马士革陷落/解放,奥斯曼帝国的阿拉伯领土基本损失殆尽。当月30日,奥斯曼帝国与英国签订停战协定,沦为战败国。

五年后,《洛桑条约》又对奥斯曼帝国丧失的这些土地做了最后判决。1923年7月24日,安卡拉代表团顶着“土耳其”的名分,以奥斯曼继任者的角色,在瑞士洛桑与协约国签订“和约”,对昔日的“奥斯曼故土”做出了声明:

第十七条:土耳其对埃及和苏丹一切权利和所有权名义的放弃应自1914年11月5日起生效。

第二十二条:在不妨碍第二十七条的一般规定下,土耳其承认取消它根据1912年10月18日洛桑条约及其有关文件在利比亚所享受的一切权利和特权,不论其性质为何。

第二十七条:土耳其政府或当局不得以任何理由,在土耳其领土以外,对本条约其他签字国主权或保护下一领土的国民和脱离土耳其的一领土的国民,行驶在政治、立法或行政事项方面,任何权力或管辖。

此外,“和约”还划定了“土耳其”与伊拉克与叙利亚的边界,并规定:“必须尊重各国独立与主权。”可吊诡的是,当时伊拉克与叙利亚分别处于英法两国的“托管”下,并没有“独立”地位,甚至也没有代表出席会议。同样,埃及、苏丹、利比亚也没有代表出席。3个月后,奥斯曼苏丹退位,土耳其共和国正式成立。又过了5个月,哈里发制度被废,奥斯曼帝国彻底覆灭。

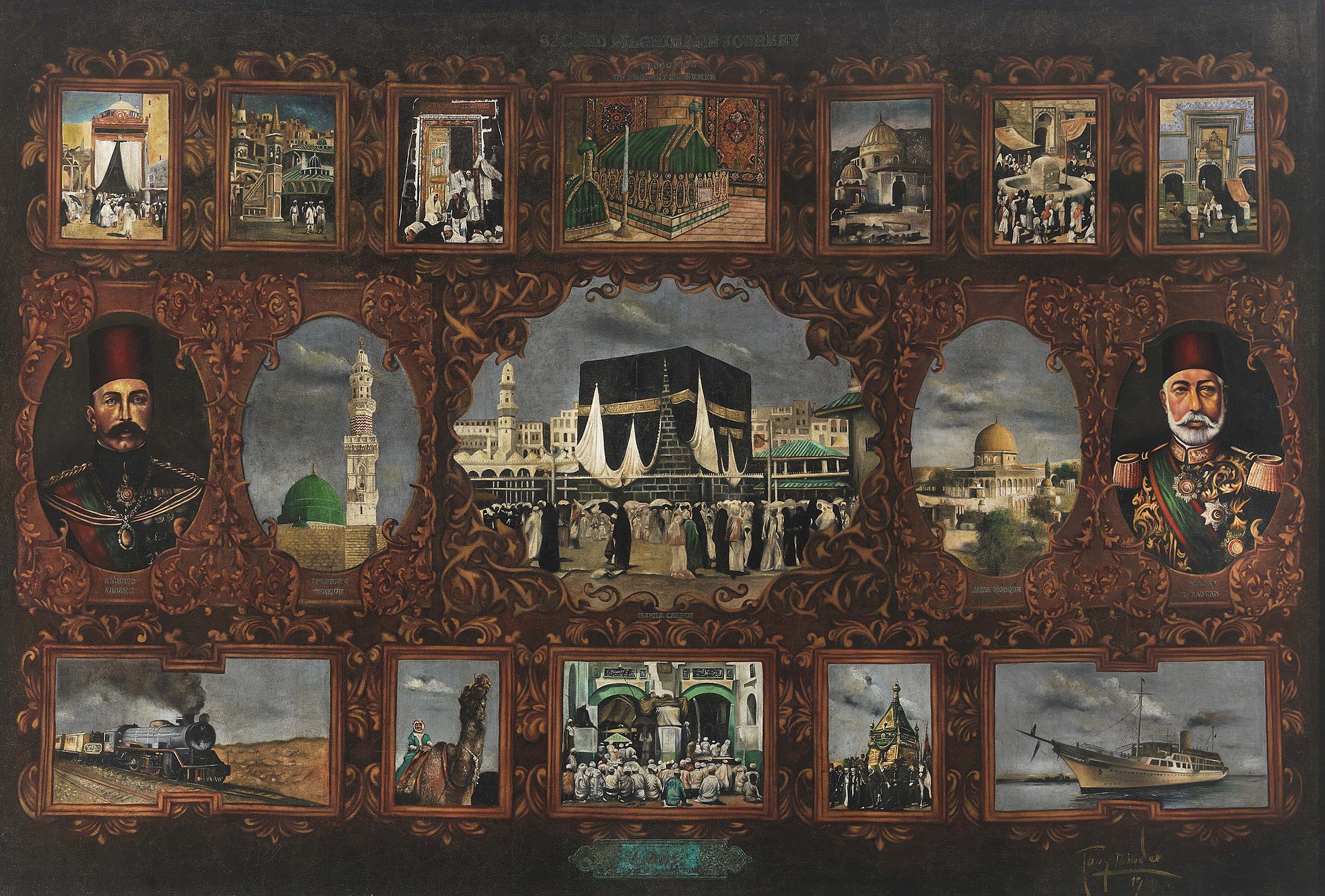

阿拔斯二世赴麦加朝觐时的宣传画,左边是阿拔斯,右边是奥斯曼苏丹穆罕默德五世。1882年埃及已被英国控制,但在名义上仍然保留对奥斯曼苏丹的臣属,埃及境内也一直存在亲奥斯曼势力,进而在一战的背景下威胁了英国的殖民统治。

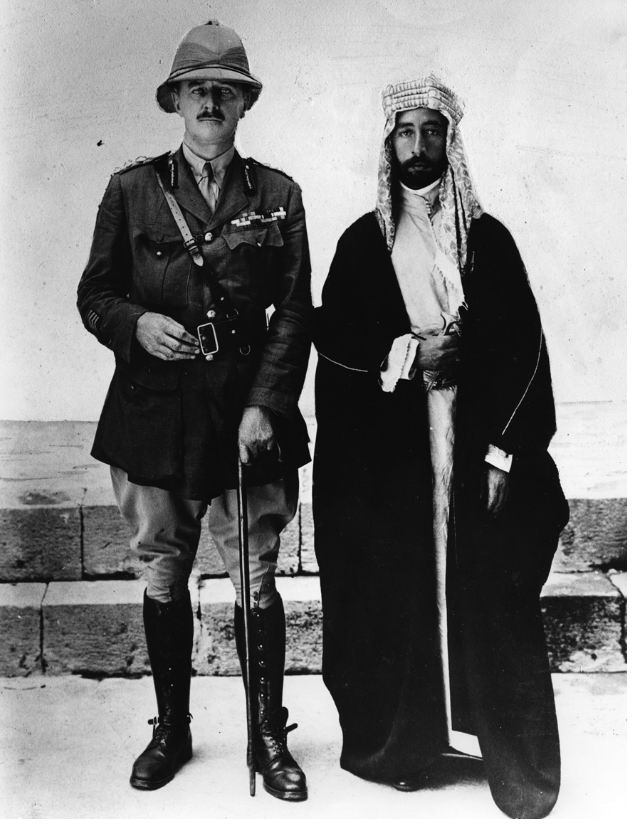

1918年10月,大马士革,汉志王子费萨尔与英军将领Allenby的合影。

1923年7月24日,安卡拉政府与协约国在瑞士洛桑签订“和约”,即洛桑条约。图为安卡拉代表团,前排左4是伊斯美特·伊诺努,在凯末尔集团居于二号人物的地位。

需要说明的是,根据学者Einar Wigen考证,奥斯曼人虽然在近代引入了empire一词,但很少以此自称,而“奥斯曼上国”的称谓倒是很常见。当然,出于约定俗成的表述习惯,本文就姑且沿用“奥斯曼帝国”这个叫法。

如此,即将成立的土耳其共和国就在法律上放弃了昔日的奥斯曼故疆,似乎也默许了欧洲列强对埃及、苏丹、利比亚、叙利亚、伊拉克的殖民统治。至少在巴勒斯坦史家萨瓦努(محمد شعبان صوان)看来是这样的。他在2016年出版的《苏丹与历史:我们为什么读奥斯曼史》一书中就写到:

西方国家在1923年《洛桑条约》强迫凯末尔的土耳其放弃奥斯曼在安纳托利亚之外的主权,进而在法律上洗白了西方对阿拉伯地区的占领。而凯末尔·阿塔图尔克正是以此轻松地为土耳其换取了虚假的独立,把土耳其拴在欧洲的尾巴上……正如已故的艾哈迈德·舒克里教授所揭示的,土耳其之所以白白将奥斯曼的疆土丢给殖民国家,因为土耳其共和国是不同于奥斯曼国的……

艾哈迈德·舒凯里教授(1908-1980)是巴勒斯坦解放组织首任主席,在20世纪中期的阿拉伯政坛上可谓是年高德劭。萨瓦努引用他的言论为依据,说明阿拉伯人对凯末尔和《洛桑条约》的非议由来已久,并非萨瓦努一人独见。的确,持类似史观的阿拉伯史家不乏其人,在今天的阿文舆论中更是多有附和。

这样的史观或许让很多读者感到诧异,因为常见的叙事是:相较于1920年协约国胁迫奥斯曼政府签订的《色佛尔条约》,1923年的《洛桑条约》是凯末尔反侵略战争的胜利成果,收复了一些领土,保证了土耳其的民族独立,为即将成立的土耳其共和国奠定了立国之基。

但这样的历史认识毕竟只是一种叙事,虽然代表了土耳其传统的官方史观,但早在半个多世纪前,就在土耳其国内遭到了挑战。土耳其历史学家卡迪尔·莫瑟尔奥卢(Kadir Mısıroğlu)在1965年初版的著作《洛桑,胜利还是失败?》(Lozan Zafer mi, Hezimet mi?)中,就明确挑战了《洛桑条约》的“神话”地位。他写道:

土耳其人签订《洛桑条约》,是放弃穆斯林的领袖地位,满足于尺寸之地。

莫瑟尔奥卢因为这样的史观而在70年代身陷囹圄,可是在40多年后,却因为同样的史观而备受现任土耳其总统的礼遇。

2018年,埃尔多安总统与病重之际的莫瑟尔奥卢

莫瑟尔奥卢的影响力,不仅局限在今天的土耳其,在阿拉伯国家也颇有反响。2015年4月,半岛电视台的一篇博客文章指责达成的伊核问题框架方案,将其视为伊朗与西方“狼狈为奸”的迹象。这份框架协议签订于洛桑,所以这篇博客文章就以《洛桑诸条:算计阿拉伯人的历史》为题,以莫瑟尔奥卢的著作为依据,历数西方在洛桑对“伊斯兰-阿拉伯文明”的罪状,其中1923年签订的《洛桑条约》则被看作是英国情报机关毁灭“奥斯曼哈里发”的阴谋。

“奥斯曼哈里发”与“伊斯兰-阿拉伯文明”有什么关系呢?部分阿拉伯人为何要为之愤愤不平?在很多人看来,奥斯曼帝国作为现代土耳其共和国的前身,自然是一个土耳其人主导的国家,而阿拉伯人只是被土耳其人统治的。但这本身也是一个历史认识,且只是一部分人的历史认识。在一些现代阿拉伯史家眼中,奥斯曼帝国是阿拉伯人与土耳其人共同的“哈里发国家”,象征着超越族群的统一。而且20世纪之前,“土耳其”、“阿拉伯”字样的意涵更与今天不尽相同。

“奥斯曼人与土耳其人的战争”

在B站上流行以“绿萝”称呼奥斯曼帝国,虽然不乏戏谑成分,但也并非没有史料根据。1453年奥斯曼人攻克君士坦丁堡后,奥斯曼苏丹就以“罗马王”(ملك الروم)的名号,出现在当时的阿文史著中。例如,在斯优推(جلال الدين عبد الرحمن السيوطي)的著作《哈里发史》中,就有“罗马王穆罕默德·本·奥斯曼苏丹”的称谓。

当然,此时阿文“罗马”一词已经不再局限于君士坦丁堡的“罗马帝国”(拜占庭),而是衍生成了一个地理概念,与欧洲Rome一词的意涵颇有差异,但也并非没有交集。所以英文学界既有人以Rum音译阿拉伯语الروم,也有人以Rome对译。但无论什么意涵,奥斯曼人的“罗马国”都是“土耳其人”的敌人,至少在16世纪开罗史家伊亚斯的著作中如此。

1516-1517年,奥斯曼苏丹塞利姆消灭了马穆鲁克王朝,囊括了沙姆(今叙利亚、约旦、巴勒斯坦、黎巴嫩等地)、埃及,还得到了麦加与麦地那耆老的拥戴。无论是麦加、麦地那两个圣城,还是沙姆、埃及,都是今天阿拉伯世界的核心区域。因此,塞利姆的征服也就被看作是奥斯曼帝国“统治阿拉伯世界的开始”,甚至是阿拉伯近现代史的开端(当然也有人以拿破仑入侵为开端)。而开罗史家伊亚斯就亲身经历了这场“奥斯曼征服”,并对奥斯曼人与马穆鲁克的战争留下详细记载,其中的称谓颇为有趣:

“奥斯曼人与土耳其人之间的厮杀愈酣……奥斯曼人赶跑了土耳其人……”

“我们的埃及军队属于切尔克斯土耳其人的国家被他摧毁了,奥斯曼子孙的罗马国来了……”

这里的“土耳其人”,指的是奥斯曼人消灭的马穆鲁克王朝。当然,一些人愿意将这个词翻译成“突厥”。但据我所见,在阿拉伯文中并没有“土耳其”与“突厥”的区别。无论是单数的تركي,还是复数的أتراك,在现代阿文中既可以用来指代塞尔柱人和马穆鲁克等群体,也可以指代奥斯曼人和现在的土耳其共和国公民。但这个词在20世纪之前的阿文文献中能否指代奥斯曼人,就不能一概而论了。至少,16世纪的伊亚斯没有把奥斯曼帝国当作“土耳其人/突厥人的国家”。

当然,到了17世纪确实有些阿文史著提及了奥斯曼皇族的“土耳其/突厥”渊源,例如大马士革的史家古尔马尼,但并没有以此定义“奥斯曼国”的族性。相反,古尔马尼是从信仰层面奥斯曼王朝的功业。

“奥斯曼帝国并非只是土耳其人的帝国”

当然,到了19世纪末20世纪初,阿拉伯人的民族意识逐渐流行,愈发将奥斯曼帝国当做一个土耳其人主导的国家。1916年6月,“阿拉伯大起义”爆发,其领袖麦加谢里夫侯赛因在檄文中首先从“清君侧”的角度为自己的“反叛”辩护: 掌权的“统一进步会”(青年土耳其人)在宗教上不虔诚,且欺君罔上。换句话,侯赛因承认奥斯曼统治史的合法性。但这并不妨碍他将“统一进步会”的“罪孽”附会到土耳其人对阿拉伯人的民族压迫,更不妨碍他代表阿拉伯人争取“独立”。

不过,侯赛因的檄文只能说明阿拉伯民族意识的流行,但不能证明其普及。因为即便是到了20世纪50年代,阿拉伯国家的公民还在争论“何谓阿拉伯人”:有人认为只有认可自己是阿拉伯人才是阿拉伯人;还有人认为凡是说阿拉伯语的人就是阿拉伯人,无论他自己是否承认……

所以,即便是站在“阿拉伯民族主义”立场上的学者,也不得不承认“阿拉伯意识”是19世纪末流行,20世纪中叶才普及的。

伊拉克史家杜里(1919-2010)和叙利亚学者、政治活动家辛迪(1927-2016)的著作。这两位学者虽然都站在阿拉伯民族主义的立场,但承认阿拉伯人的民族意识曾长期沉寂,直到19世纪末才开始觉醒复苏。

拥护“民族主义”的史家尚且有如此认识,不喜欢“民族主义”的史家更是将“民族主义”当作欧洲列强“肢解奥斯曼哈里发国”的工具。而那些打着“独立”旗号,与西方列强合作的势力,则被看做受西方蒙蔽之人,甚至还是可耻的叛徒。尤其是侯赛因领导的1916年“阿拉伯大起义”,更是被看做了英国挑动的分裂活动。例如,约旦史家加莱易柏在1961年出版的《阿拉伯人与土耳其人:对一千年来两个民族关系的研究》,就将奥斯曼帝国定义为“土耳其-阿拉伯帝国”,并写道:

尽管埃及长期受土耳其人的统治,但是埃及人民并没有想过要和土耳其人切断联系,也接受他们做统治者。至于反对土耳其人的重要起义就是阿拉比帕夏的起义,那也只是为了让埃及军官想取代土耳其军官。阿拉比之后的“埃及爱国主义运动”是为了恢复埃及与土耳其的联系,这个联系因为阿拉比起义和英国占领而中断……“埃及爱国主义”者认为造苏丹的反就是背叛,并将伊本·沙特、谢里夫侯赛因、(利比亚的)伊德里斯都当作英国殖民主义的代理人。沙姆地区居民所谓的“阿拉伯大起义”(الثورة العربية الكبرى),在“埃及爱国主义”(الوطنيون)者看来就是“背叛的革命”。

这样的史观到了20世纪七八十年代就更加流行。在1950-1960年代纳赛尔的治下,埃及(阿联)的《金字塔报》堪称是鼓吹阿拉伯民族主义思想的平台,其中不乏批判奥斯曼时代的文章。即便是一些学者在《金字塔报》对奥斯曼时代表达了一些暧昧之情,也是相当隐晦。但到了七八十年代,就连《金字塔报》都出现了多篇文奥斯曼时代正名的文章。作为昔日“阿拉伯民族主义”中心的开罗,也出版了不少讴歌奥斯曼时代的著作,甚至还把矛头直指“民族主义”。例如,1985年瓦哈卜书局(مكتبة وهبة)就出版了一部著作,名为《阿拉伯民族因奥斯曼哈里发国覆灭而蒙受的灾难》。从书名就可感知阿卜杜勒·卡迪尔(محمد الخير عبد القادر)对“奥斯曼哈里发国”的故国情结。他在书中也写道:

大部分阿拉伯人还是跟奥斯曼王朝站在一起,积聚力量,号召以改革抵御欧洲对侵略;另一些人阿拉伯人受“民族国家”、政教分离的欧式新思想影响,选择背离奥斯曼……这些人中有人呼吁在文字上搞拉丁化,还有人以方言取代标准的阿拉伯语,还有人迎合“现代佛郎机人”,帮着他们反对奥斯曼,还谎称什么要让伊斯兰哈里发重回阿拉伯半岛和古莱氏的子孙。这些人背后是“20世纪的佛郎机”,他们谋划吞噬阿拉伯世界,毁灭奥斯曼哈里发,还要在在犹太复国主义的旗帜下,在巴勒斯坦建立新国家……哈里发制度覆灭后,分裂与涣散吹荡着乌玛(伊斯兰共同体)……

……

阿拉伯人在战争中支持协约国换来的就是巴勒斯坦被剥夺给了国际犹太复国主义,自己(剩余的)地盘也愈发蒙受分裂和外国占领,还美其名曰“托管”、“保护”……

所谓“佛郎机”(فرنجة),就是中古时期穆斯林对欧洲人的称呼,明代文献指代葡萄牙的“佛郎机”便来源于此。现代阿拉伯人以此称呼西方,带有强烈的贬义色彩,类似于“十字军”。

无独有偶,金·努尔丁·金(زين نور الدين زين)在他1986年再版的著作《阿拉伯民族主义的兴起及对土阿关系的历史研究》中也持类似观点:

如果说阿拉伯穆斯林400年来一直是在土耳其人桎梏下的衰落民族,那是不对的……阿拉伯人觉得自己是伊斯兰兴起以来最伟大的伊斯兰帝国中的一分子……在阿拉伯穆斯林看来,奥斯曼帝国并非‘土耳其的’帝国……当阿拉伯人提到奥斯曼帝国的时候觉得这就是自己的帝国,因为它是一个伊斯兰帝国,事实上穆斯林并没有觉得自己深处异国……至于几个世纪以来有些人为了斗争而设想的独立思想,并没有得到大部分阿拉伯穆斯林的参与响应,到了苏丹阿卜杜勒·哈米德(二世)时代,一些知识分子的地区分离思想也没有获得绝大部分阿拉伯人的响应,他们觉得奥斯曼帝国是一个伊斯兰帝国……到了1914年一战爆发的时候,绝大部分阿拉伯人还是心向奥斯曼的哈里发和苏丹。

这样的历史观不仅仅局限在专业的历史学界。曾经在黎巴嫩军中担任过少将的历史学家亚辛·赛维德,在其1997年出版的一部著作中,也表达了他对奥斯曼帝国覆灭的哀婉之情,并归罪于“阿拉伯大起义”:

麦加的谢里夫侯赛因在1916年6月15日打响了第一枪,发动了所谓的“阿拉伯大起义”。但实质上它只是破坏了阿拉伯民族对于解放与统一的希望,斩断了阿拉伯东部的联系,摧毁了现代最后一个伟大的的伊斯兰帝国。在西方协约国的支持下,尤其是英法的支持下(给钱给武器),这样的起义不过是成全了协约国的利益。

这样的史观虽然没有垄断所有阿拉伯人的历史认识,但是半个多世纪以来也从未中断,其中谴责的对象不仅仅是阿拉伯“叛徒”。

制造“分裂”的《洛桑条约》

领导“阿拉伯大起义”的侯赛因毕竟只是造成了奥斯曼帝国的分裂。但最终结束奥斯曼帝国的却是凯末尔。在一些人看来这是进步的革命,但在另一部分人眼中却是截然相反。当然,还有一些人态度暧昧。

例如,埃及历史学家艾哈迈德·阿卜杜勒·莱希米·穆斯塔法(أحمد عبد الرحيم مصطفى)就是为奥斯曼帝国辩护的,但他并没有谩骂凯末尔的《洛桑条约》。在他1986年再版的著作《在奥斯曼历史的根源》中写道:

1923年7月24日《洛桑条约》签订了…… 土耳其放弃了“条约(洛桑条约)所画边界以外的一切土地,以及条约不承认其有主权的岛屿。”如此,也就放弃了前朝旧疆,至今土耳其都奉行这样的政策。

紧接着,这位埃及史家开始了下一小节“废除哈里发”:

在洛桑达成的结果就是凯末尔获取了尊荣与权力,这是建立新国家的前提……1923年10月6日,协约国军队结束了对伊斯坦布尔的占领,之后大国民议会迅速颁布新法,以安卡拉取代伊斯坦布尔,作为新土耳其国家的首都,因为伊斯坦布尔承载着哈里发与苏丹的记忆……

……

1924年3月1日,根据凯末尔的提议,大国民议会决定罢黜哈里发本人与哈里发制度,并将奥斯曼皇室逐出土耳其境内。

这位埃及史家没有谩骂凯末尔,但他强调了《洛桑条约》与“废除哈里发”之间的因果关系。相比而言,2011年在卡塔尔首都多哈出版的《阿拉伯与土耳其民族主义者之间的斗争及其对奥斯曼覆灭的影响》一书,对《洛桑条约》的批判要更加明确一些。当然,这本书承认《洛桑条约》为即将成立的土耳其共和国争取了不少好处,使得“土耳其成为战败国中唯一能给战胜国规定条件的,这与普鲁士、奥地利帝国截然相反”。但接下来,作者就以惋惜的口吻写到:

《洛桑条约》后共和国宣告成立,穆斯塔法·凯末尔放弃了卫国战争时期带有统一联合性质的意识形态——伊斯兰主义、奥斯曼主义、图兰主义,满足于在《洛桑条约》规定的边界里建立一个土耳其民族国家……如此,凯末尔就开始建立世俗的民族主义国家,与西方和解,放弃奥斯曼的历史,变成西方世界的现代资本主义国家。

之所以惋惜,因为作者认为这些摧毁了阿拉伯人与土耳其人团结统一的希望。

正因如此,《洛桑条约》在一些更激进的阿拉伯人眼中,简直就是“罪恶滔天”。例如,1994年再版的《奥斯曼国及其对外关系史》一书,认为洛桑会议上英国外交大臣寇松以“承认土耳其独立”为诱惑,要求凯末尔废除哈里发制度。因此,在他看来《洛桑条约》只是英国、犹太人、共济会用来瓦解“伊斯兰统一”的手段。

而在此之前有些论述虽然没有指责《洛桑条约》,但也以同样的逻辑指控凯末尔破坏统一。

1981年贝鲁特的纳法伊斯出版社再版了1912年初版的《奥斯曼上国史》一书。这本不足为奇,因为这部著作在100年来多次出版。但1981年这一版却加上了《序言》和《附录》,把凯末尔骂得体无完肤。

《序言》有言:

“有犹太血统的凯末尔……执行了毁灭伊斯兰统一的大阴谋,使得土耳其脱离了阿拉伯与伊斯兰……他实际上是犹太复国主义的代理人……”

至于叙利亚史家伊哈桑·哈基亚(إحسان حقي)执笔的《附录》,更是将凯末尔的建国史当作了对凯末尔毁灭奥斯曼哈里发,分裂土耳其人与阿拉伯人的罪恶史。

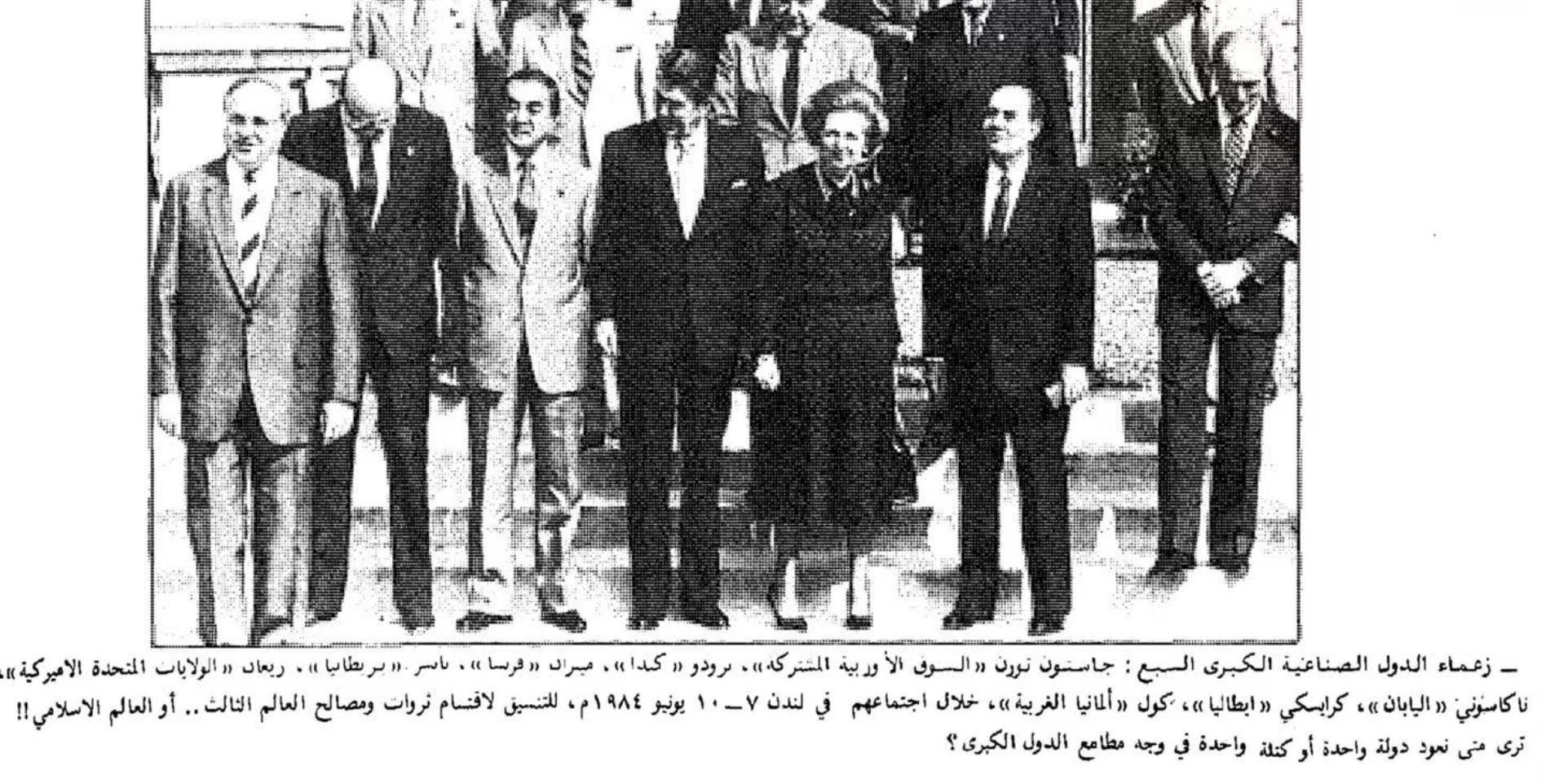

历史情感往往离不开现实环境。是什么样的环境滋生了这样的史观呢?请看下图,阿文史学名著《病夫觉醒》(صحوة الرجل المريض)收录的一张照片和附带文字。

照片底下的文字:“1984年6月,七个制造业大国的领导人会晤,为了瓜分第三世界或伊斯兰世界的的财富。面对大国的贪婪,我们到底什么时候才能重回统一国家或者统一的阵营?”

《病夫觉醒》歌颂奥斯曼末代苏丹阿卜杜勒·哈米德二世在“伊斯兰联合”旗帜下抵抗欧洲列强与犹太复国主义,指责凯末尔帮助西方搞分裂。这不仅仅是在讲评历史,也是表达现实情感,反映了阿拉伯人面临西方的弱势窘境,而又无力改变的愤懑。一个世纪来,众多阿拉伯人都将自己的弱势归结于分裂,将反抗西方的希望寄托于统一。在这种叙事逻辑下,放弃“奥斯曼故土”的《洛桑条约》很容易遭到这些人的唾骂。

这样的论断,在今天阿文网络舆论中并不罕见。而且公共舆论的历史叙事,往往伴随着更为明显的现实诉求。鞭挞《洛桑条约》的历史,也连带着对现状的不满,以及对未来的憧憬。

2020年7月24日,《洛桑条约》签订纪念日,伊斯坦布尔的圣索菲亚重新成为了清真寺。半岛电视台的制片人艾哈迈德·曼苏尔(أحمد منصر)就在社交网站上写道:

1923年7月24日承载了伊斯兰哈里发制度因《洛桑条约》覆灭的记忆,埃尔多安却将2020年7月24日变成了重开圣索菲亚清真寺的记忆……此事在宗教与政治上的意义都是深远的,不仅仅关系到清真寺,还关系到……权力格局的改变,可能还有乌玛的复兴。

当然,对《洛桑条约》的挞伐,对奥斯曼时代的缅怀也只是一部分阿拉伯人的想法。阿拉伯史学界对奥斯曼帝国毁誉两极的评价差异一直存在,对奥斯曼时代的缅怀有多炽热,贬斥奥斯曼统治的声音也同样有多么强烈。而在象牙塔之外,奥斯曼帝国同样是很多阿拉伯政治家口中的负面意象。他们并不希望今天的土耳其挣破《洛桑条约》的“枷锁”,更担心奥斯曼帝国的重建。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司