- +1

站在悬崖边上的歌唱家|《十三邀》许知远对话田浩江

“当我们唱起歌,苦难就消失了。”

《十三邀》S07E08 许知远×田浩江

昨晚,《十三邀》上线了新节目,许知远对话闯入大都会的华人歌唱家田浩江。一场持续一年、跨越大洋两岸的拍摄。相信很多朋友已经看过田浩江先生的访谈,如果没有看过,活字君也是无保留地推荐这一期。

田浩江是第一代立足西方歌剧界的华人歌唱家之一。在40多个世界顶级歌剧院唱过1400多场歌剧。大都会歌剧院与他签约20年。作为一个中国人,要在西方的歌剧界立足并不容易,“需要付出300%的努力”;这种极限让田浩江始终感觉站在悬崖边上。许知远说:“我喜欢他的冒险性,他非常有意识地拥抱这一切。”

《十三邀》S07E08 花絮:中国歌手闯纽约大都会,被人误以为是卖保险的

田浩江先生亲切、真诚又带有高度自觉意识的讲述,让我们深刻感受到老一辈歌唱家的责任感和使命感。他在节目中聊及世界歌剧的现况,说很多人越来越自私,越来越关注自己的生存方式,一方面是大环境的变化,另一方面是现在的年轻人过于注重声音技巧,反而缺少生活经历和情感表达。“物质生活在太丰富的时候,是摧毁情感的”,他说,“你的高音能比帕瓦罗蒂唱多3秒,并不意味着你会是下一个帕瓦罗蒂。”

田浩江毕业于中央音乐学院,1983年赴美留学。从他出国至今,是什么支撑他走过这四十年?除了舞台的致命吸引力,歌唱所拥有的难以言喻却撼动人心的力量。田浩江在接受许知远访谈时动情地说道:“要感谢那些歌,当我们唱起歌拉起手风琴的时候,苦难就消失了……有些歌如果你记得,不要忘了。”

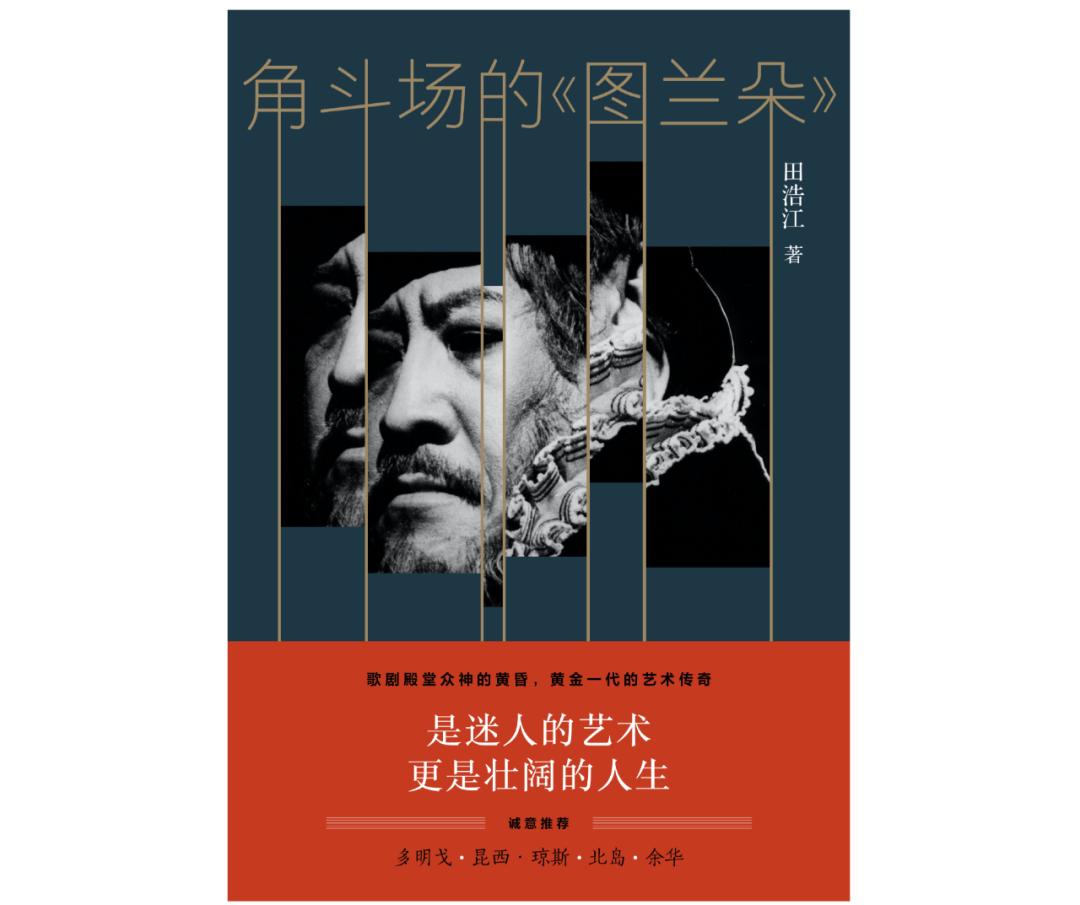

田浩江先生在《十三邀》的发言令许多人感动,并开始深读他的书籍《角斗场的〈图兰朵〉》。今天,活字君与书友们分享田先生新书中的一篇文章《丹尼男孩》。

在田浩江的世界里,他的叙述有深度,有尊重,也有一种平等的态度。他不仅是把灯光照在如帕瓦罗蒂、多明戈这样的大人物身上,而且也很擅长对小人物速写式的呈现。他不是简单的速写,而是希望把他们以立体的形式呈现出来。

“有些歌如果你记得,不要忘了。”

《丹尼男孩》

田浩江 /文

本文原刊《角斗场的〈图兰朵〉》

《丹尼男孩》是一首爱尔兰民歌,我唱过无数次,每次都会很投入,我觉得这是世界上最好听、最感人的歌曲之一。

一唱起《丹尼男孩》,我总能联想起爱尔兰那绿色的原野,起伏的山峦,可以看见静静的羊群,在远方的风笛声中跟着云一起游动,我还会想起卢。

2004年我从纽约回北京开音乐会,是我离开故乡二十一年的第一场独唱音乐会。编曲目花了我几个月,反复试唱,反复练习,很谨慎,觉得这场音乐会非同一般。出国这么久,回来得有个像样的交代,亲友们也期待。曲目中就有《丹尼男孩》。我唱了整晚上的歌剧咏叹调和艺术歌曲,中文的、外文的,好多朋友都没记住我唱了什么,就记住了这首爱尔兰民歌。

《丹尼男孩》,选自田浩江在美国PBS国家公共电视台的实况演出

Danny Boy 国内通常译成《丹尼男孩》,老的中文译法是《伦敦小调》,那是民国时期的译法。我还是喜欢叫它的原名Danny Boy。全世界都熟悉这首歌的旋律,我在西方很多音乐会中唱过这首歌,有几次我唱这首歌时,最后一个音还没唱完,很多观众就站了起来。

这首歌是卢教给我的,确切地说,是他逼我学的。

卢生在爱尔兰,十来岁的时候来到美国,那时第二次世界大战刚结束,有许多爱尔兰人移民到了美国,从底层打工做起。卢瘦高,虽然背略驼,也至少有一米八五。卢的背驼得很好看,尤其是跟你说话的时候,居高临下地弯向你,显得很亲切,给人信任感。卢的脸颊紧瘦,总是红红的,很多爱尔兰人的脸颊都有发红。卢的笑很经看,下巴微撅,嘴角上卷,不笑也像笑。卢喜欢笑,尤其看到漂亮女人,灰绿色的眼睛会俏皮地眯起来,闪出一道追光直射过去,“色”得可爱,像个情窦初开的大男孩,想花又不好意思。

有一个中国油画家在科罗拉多住过一段时间,卢买了他的一幅油画。那幅画大概有一人高,画的是一个正面的裸体女人站在那里梳头,女人并不漂亮,但身材不错。开始卢把这幅画挂在客厅,因为他总站在这幅画前,受到太太的抗议,他不得不把这幅画放进地下室拐弯的墙上。过不了多久,太太又开始抗议,说卢去地下室的次数比以前多很多。

卢是做地产的,他从不多说自己的生意,只是听他太太安娜讲过几次,说卢对土地买卖的感觉很准确,总能找到价格便宜的地,买进然后加价售出。

我们在丹佛认识。

那是1984年的圣诞节,我到美国的第一年,在丹佛大学音乐学院学习。那时已认识玛莎,她是科罗拉多大学医学院做遗传学研究的副教授,香港长大,喜欢弹钢琴。她总想办法给我们这些没钱的音乐学生介绍些工作,认识一些可以帮助我们的人。某次玛莎安排我去她朋友家的圣诞夜聚会,唱两首圣诞歌曲,她给我弹的伴奏。第一首歌唱的是《主祷文》(The Lord’s Prayer),我唱的时候,隐约感到人群中有一个西服笔挺的高个子男士,手里拿着一杯红酒,直直地站在一边,目不转睛地看着我。

“我叫卢·沃尔什,很喜欢你的演唱。”他笑着走过来对我说,伸出长长的手臂,微微弓下身,一边跟我握手,一边紧紧搂了一下玛莎,对着她脸颊亲热地吻下去,还不忘对我眯眯眼睛。他恭维她伴奏弹得好,说她今晚很漂亮,可以看出他们很熟。

卢比我大二十多岁,我们成了忘年交,也许可以说,他成了我的爱尔兰父亲。

从我们认识的第一天,卢老想着怎么帮助我。他知道我的奖学金只是免了学费,得自己打工挣生活费。

“我们家房子外墙要刷油漆了,你会吗?我们请个油漆工也要付五十块钱一天,你能不能干?”五十块钱一天?!我在中餐馆端盘子忙一天才赚二十块钱,我当然答应了。卢的家很大,至少六百平方米。我开始工作时才知道这五十块钱不好挣。首先要爬很高的梯子,一只手要提着油漆桶,另一只手在半空中摇摇晃晃地一笔笔地用刷子往墙上刷油漆。提着桶就不能抓着梯子,不抓着梯子我会紧张到腿肚子抽筋儿。爬得越高,我的工作进度越慢,心跳得更快。过了几天,卢扛来另一个大长梯子,跟我一起刷起墙来,在半空中跟我边干边聊。我很不好意思,一定是我刷得太慢了。后来知道其实卢就想让我多赚点儿钱,看我不但刷不好,还在空中哆里哆嗦,干脆帮助我一起刷。“我们家的墙三个月以前才刷过,卢是在抽风,非说颜色不对,重刷。”卢的太太有一天似乎不经意地跟我说,一边往案板上的包心菜“咣”地剁了一刀。

卢开始说服我学着唱爱尔兰歌曲,有计划地一步步说服我。第一步,就是让我相信我的声音最适合唱爱尔兰歌。他是个非常固执的人,什么事情在他脑子里形成一个想法会永远待在那儿,如果他认为他的想法是对的,就会用非常礼貌、温和而且富有激情的方式,坚持不懈地实施到底。

“你知道这是一首多么有名的爱尔兰歌啊,太适合你的声音了,还有这首。”卢每次见到我都会有备而来地递给我一两首爱尔兰歌谱,不会多,也不会少,很有耐心地给我“洗脑”。他会给我放唱片,复印出各种对爱尔兰歌曲的介绍,也会轻轻地给我哼几句。有一次我在钢琴前坐下来,试着唱几句这些歌,他激动得满脸通红:“你的声音唱爱尔兰歌会迷住多少人啊!你必须录个磁带,录二十首爱尔兰歌,我帮你卖,我敢担保你会赚钱,这绝对是好生意,想想有多少人会买你的磁带啊!”他的眼睛里闪烁出坚决又热切的光芒,使我根本无法拒绝。

卢极为热爱他的祖国,讲起爱尔兰,他灰色透明的眼睛会瞬间闪出暖意。在他的描述里,爱尔兰是一个那么美丽的地方,到处都是绿色的原野,歌好听、舞好看、啤酒好喝,女孩子漂亮。“你必须去爱尔兰开音乐会,我们一定会搞定,观众都会爱上你,我们一起去!我来安排!”

有一首歌叫《四个绿洲》(Four Green Fields),属于他“逼”我一定要学会的歌之一。那是讲在爱尔兰北部早期被英国占领的四个区域的传说。内容讲的是一个母亲告诉她的孩子们,那块土地本来是爱尔兰的,但被占领了,你们世代都要记住。这首歌透着一种对故土忧伤的爱,旋律动听歌词简单,唱几遍就熟,我想这首歌一定是爱尔兰的“我的家在东北松花江上”。很多年里,英国和北爱尔兰共和军就是为这几块土地进行着血腥的争斗。我敢说卢没少捐钱给北爱尔兰共和军,他是极其爱国的爱尔兰人,很多这样的人,都曾暗地里支持这个“恐怖组织”的活动,不少无辜的英国人和爱尔兰人曾为这残酷的敌对丧失生命。

《士兵之歌》(The Soldiers Song)是爱尔兰的国歌,卢没放过我,连他们的国歌也让我学了。本来我拒绝,说学了也没处去唱,他一脸固执的神情说他保证这一定大受欢迎:“你知道在美国有多少爱尔兰人想听这首歌吗?”

后来卢带我去过好几个爱尔兰酒吧吃饭,在美国到处都有这种店,里面有各种著名的爱尔兰啤酒和爱尔兰食物,因为卢,我喜欢上了爱尔兰的黑啤酒。

“请全体起立!”卢一进酒吧就会举起右手,大声宣布:“这里有一位著名的歌唱家要演唱爱尔兰国歌!”有人会站起来,大多数人置之不理。卢会站得笔直,脱帽,右手放在左胸口,一脸庄严地等我开口,而我就想找个地方藏起来。

卢喜欢戴帽子,鸭舌帽。一进他们家门,门背后至少挂着十几顶帽子,一半以上的帽子是绿色的。爱尔兰人喜欢绿色,那是他们国旗的颜色,尤其在过爱尔兰的节日时,大家一定都会戴上绿帽子。卢一直惦记着送我一顶,我就是不要,后来告诉他在中国“戴绿帽子”意思是你的女人出轨了,背着你跟别的男人偷情。卢恍然大悟,眼睛立刻眯眯笑,一脸顽皮的“坏”样。以后他每次戴绿帽子的时候,都会跟我挤挤眼睛,眼神闪闪,笑说他太太今天要出轨。

卢当过兵,卖过爱尔兰手工制作的水晶酒杯,特别喜欢请客。在我的印象中,他太太永远在厨房里忙碌,而且厨房里满天满地到处是食物,面包、肉、蔬菜、水果、起司、果酱......随时都有吃的。有一次卢跟我讲起爱尔兰经历过恐怖的饥荒,大约在“二战”前,人们翻山越岭地去教堂排队领点儿食物,很多人饿死了。也许,这就是他们希望在家里到处能看到食物的原因。

卢的家很大,院子也很大。他们养着两匹马,还有一条似乎能永远活着的灰色老狗,爱尔兰种的,一身乱毛。马和狗都高大,消瘦,有点儿驼背,走起路来都像卢。

我喜欢卢家的聚会,这对夫妇特别喜欢请客,客人可以随便带朋友,带朋友的朋友。他们家很大,大平层加地下一层,开起派对来,每一层,每一个角落都是人,爱尔兰啤酒瓶子横躺竖卧,每人手里还都有水晶酒杯。卢卖爱尔兰水晶酒杯的生意没做成,于是把所有没卖出去的酒杯都搬回家请客用。卢喜欢人们欣赏他那两百多只手工水晶杯,听大家碰杯的声音是他的一大乐趣。有几次客人们都走后,我说帮他洗酒杯,他坚决不要。后来我发现他很享受清洗这些雕刻着花纹的水晶酒杯,擦拭每一个酒杯的时候,他显得很陶醉。后来他告诉我这些水晶酒杯来自他的故乡,都是镇上的手艺人一个个地烧出来,一刀刀地刻上花纹,每一个酒杯都不一样。

我想对于卢来说,每一个水晶酒杯都是爱尔兰。

我真的学了二十首爱尔兰歌,而且是在音乐学院里沉重课程和作业压力下学的。还真的录了磁带,是请玛莎弹的伴奏。她有她遗传研究所里的事儿,我不但上学还得打工,大家都忙得不可开交。不过,磁带最终录成,在玛莎家录的,用她家的音响和一个借来的、讲话用的麦克风。玛莎是我的英文发音指导,我那时的英文还糟得很,说话都不成句,根本唱不准这些爱尔兰歌词的发音。完成这个磁带并不是因为卢的诱惑——“你肯定能赚很多钱!”而是这些歌真的好听,一唱就上口,内容都特别纯朴,讲故土和爱情。唱这些歌总让我特别想念北京,勾起我对过往所有的爱和回忆。爱尔兰俘虏了我,这些歌里我最喜欢的就是《丹尼男孩》。

《丹尼男孩》是一首类似自言自语的歌,就像远方飘来断断续续的风笛声,讲述了一个纯情的生死恋。大意是个伤心的少女跟男孩丹尼说:风笛在呼唤,从山峰回荡到山谷,夏天已跟着玫瑰花瓣消逝,你虽离去,还会归来,无论在阳光下还是在阴影中,我就在这儿等待我深爱的丹尼男孩。如果我死去,你会找到埋葬我的地方,我会听到你轻轻的脚步声,你会温暖我的坟墓,告诉我你爱我,我会在梦中等待你的到来。

我不能说这是一首多么好的情诗,也不用在这儿翻译出它最确切的词意,但它就是感动我。这首歌的旋律像说话,就像你最好的朋友,伤感地跟你讲内心深处的事儿。连绵不断的句子像风一样一直拉着你走,从心到天边,唱好了,催人泪下。

今天有一首极为流行的英文歌曲,叫《你鼓舞了我》(You Raise Me Up),作者毫不掩饰地说,创作灵感来自《丹尼男孩》,可以从旋律中,处处听到《丹尼男孩》。

在西方,大家都习惯了听男高音演唱《丹尼男孩》,网上很多,尤其是爱尔兰的男高音,他们可以唱得很高,音色明亮、干净,唱腔中带着难拿的英伦味道。我也许是第一个男低音唱这首歌,如果没说错,也是第一个中国歌手唱《丹尼男孩》。

2013年12月17日,我在纽约卡内基音乐厅开了一场独唱音乐会,是我出国走上歌剧之路整整三十周年的回顾音乐会。所有的曲目都跟我的经历有关:有我在20世纪70年代考中央音乐学院时唱的革命歌曲,有我学会的第一首歌剧咏叹调,有我最喜欢的中国儿歌,《丹尼男孩》自然名列其中。当晚,这首歌可能是最受欢迎的曲目之一,掌声并不雷动,但持续了很久很久。

卡内基音乐厅的后台有四五个舞台工作人员,这些人全是在卡内基音乐厅工作过很多年的白人,老油条,走路晃晃悠悠,音乐会经历无数,据说年薪都在三四十万美元,一派牛哄哄的样子。音乐会开始之前,跟他们沟通舞台布置、灯光、钢琴等有关事情时,一副懒洋洋的德性,很不耐烦,满脸的权威,好像我们什么也不懂。尤其是一个五十多岁的主管,态度很不友善,让我一直压着火告诉自己别生气,因为不想影响演出情绪,就耐着性子跟他们好好说,让我们的年轻助手们尽可能地配合他们。后来助手们告诉我,音乐会的下半场,当我在台上唱《丹尼男孩》时,那个牛×主管在后台监控演出的屏幕前越坐越直,一直盯着屏幕看我唱歌,后来就开始擦眼泪。演出结束后,他站在台侧等我从台上走下来,一句话没说,紧紧地抱了我一下。在那个瞬间,我觉得他有点儿像我的卢,因为他也有红红的脸颊。

我的爱尔兰歌曲磁带没让我发财。唱得好坏不论,谁会去买一个一看就是家里自己做的、包装粗糙的盒式磁带?封面还是一个笑得有点儿尴尬、穿件廉价西服、戴着深度近视眼镜的中国人——虽然里面有二十首爱尔兰民歌。

我是用地摊儿上买来的四喇叭双卡式录音机,一盒盒转录的磁带,只有一盘母带,我就疯狂地转录了一个礼拜。正反面转录一次就是一个小时,我整整做了二百盘。玛莎在她研究所的复印机上,给我一张张地印磁带封面,还有里面的曲目介绍,还得下班后“偷偷”在复印机上帮我加班。因为这跟她的遗传研究的文件毫无关系,典型的“假公济私”。

这个即将“横空出世”的磁带是我们两人的首次合作,还是“合资企业”。买二百盘盒式磁带对我来说是绝对的巨款,于是玛莎投资,但我们都忘了谈判“发财”以后怎么分成。总之,当我的小公寓里铺天盖地都是转录好的盒式磁带时,我们已经感到巨大的成就感。

这些都是被卢逼的。

卢说他们高尔夫俱乐部要有一个大舞会,至少会有几百人参加,将是推销我磁带的大好机会。“我们要做大生意啦,我来卖,在门口摆个桌子,放上你的磁带,人们一看一个中国歌唱家唱这些最流行的爱尔兰歌,肯定疯抢!”卢一边说一边得意地眯起眼睛笑。

我也是被卢两口子请去参加舞会的客人,我是在餐馆打完工去的,晚到至少一个小时。那天很冷,还下着小雪,我停了车,在车里换上我仅有的西服,就匆匆往俱乐部大门跑。一眼看见卢站在大门旁,缩着双肩,戴着手套的手捂着脸颊,穿着一件黑呢子大衣,头上是一顶单薄的绿色礼帽,身旁是一个小折叠桌,上面整整齐齐摆着一堆我的磁带,旁边一张白纸上用黑色粗笔写着“著名歌唱家田浩江演唱的爱尔兰民歌,一盒十美金”。

卢看见我绽开笑容,马上把手从脸上移开,脸已冻得发青,鼻孔上还挂着一滴晶亮的水珠。“你先进去,我再等等,应该还会有人买磁带的!”语调坚决,不由分说,把我推进大门。

聚会很热闹,舞厅很暖和,有大约几百个人,要不是后来卢的夫人把卢连拉带拽地拖进宴会大厅,真不知道他会在外面站多久。

磁带一共卖了十二盘。

卢没能把我带到爱尔兰去开音乐会——虽然我们说了十几年。后来我和玛莎在1991年从丹佛搬到纽约,我的演唱事业变得非常繁忙。除了在纽约大都会歌剧院,还开始在欧洲演出。卢和他的夫人来纽约和美国几个城市看过我演歌剧。卢其实对歌剧没兴趣,就是想见我和玛莎。时不时我们还会说到要一起去爱尔兰,说等我有机会去爱尔兰首都都柏林歌剧院演出时,捎带着开场音乐会,但我们一直没能实现去爱尔兰开音乐会的计划,我也没在都柏林演过歌剧。

后来,卢得了脑癌。

2004年,卢已经病得很重,所有治疗均无效,人很虚弱,脸部肿胀,几乎不出门。那年我从纽约回到丹佛,开了一个为丹佛大学筹款的音乐会。我和玛莎不确定卢能否来我的音乐会,但告诉主办方,我们要在第十一排的走道边上留两个位子,说可能会有一个不方便走路的好朋友来,边上的位子可以方便他们出入。

卢来了我的音乐会,穿得整整齐齐,一身棕色的西服,一条绿色的领带。

我唱的第八首歌是《丹尼男孩》。唱之前,我停顿了几秒钟,跟观众说下面这首歌是献给一位在场的先生,因为是他在二十年前教了我这首歌。

我在一片寂静中开始演唱,当我唱到最后一个音的时候,伸出右手,把观众的视线导向卢。

在全场观众的掌声中,卢吃力地挪动着,一点点地挣扎,想站起来,他用右手挡住想搀扶他的妻子,用左手费劲地撑在座椅的椅背上,在大家的注视中,缓慢而艰难地站了起来。当他终于挺直身体的时候,卢微微地笑了,眼睛眯眯地亮起来,表情像个疲劳的顽童。全场观众刹那间都站了起来,很多人鼓着掌掉眼泪。

我没能参加卢的葬礼,因为在欧洲演出。据说他们放了我唱歌的录音,从我那盘盒式磁带选的——《丹尼男孩》。

2006年,我在意大利维罗纳夏季歌剧节演出《图兰朵》,那年是意大利史上最热的一年,即便我们是在巨大的露天场地演出,还是热得疲倦不堪。七场演完之后,我和玛莎想找地方休息几天,很久没休假了。正好纽约的朋友雪莉打来电话,聊到我们想找地方休假时,她马上说来爱尔兰吧!原来她在爱尔兰有一个乡间别墅,此刻她正在那里度假。玛莎放下电话几分钟就搞好机票,当天上路。我们在爱尔兰的香农机场下了飞机,雪莉找了一个爱尔兰朋友开两个小时车把我们接到她的住处。她的房子是一个精心改建的农舍,非常舒适,坐落在半山上。白墙灰顶,正对起伏的山峦,绿色的原野。远处是宁静的海湾,山上有羊群,跟着白云缓缓地移动。

可爱的爱尔兰,我终于来了。

那几天我总坐在窗前,斜靠着几个大坐垫,拿本书,面对窗外的风景,久久地坐在那里,老觉得远远地有风笛的声音。

雪莉安排了一个聚会,我和一群年轻的爱尔兰歌手唱了一晚上的歌,唱了所有我会唱的爱尔兰歌。歌手们惊讶到了极点,因为我会唱的都是古老的歌曲,现在的年轻人都不见得会。他们敲着小手鼓,拉着提琴,我们不停地唱,唱那些优美动人又有些伤感的爱尔兰民歌。当我唱起《丹尼男孩》时,年轻歌手们都渐渐停了下来,看着我,我唱到最后一个音的时候,伸出了右手。

我想起了卢。

相关图书

—

原标题:《站在悬崖边上的歌唱家|《十三邀》许知远对话田浩江》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司