- +1

黄仕忠|一座山村的千年变迁——“钱家山下”的由来

钱家山下,是浙江省诸暨县(市)枫桥镇一个临溪背山的小村子。1960年冬天,我出生于此村。

在“文革”中我开始记事起,村里只有三十多户人家,同为一个生产小队,黄姓居多,另有何姓、宣姓两族。因村子在山的北面山脚下,所以叫“山下”。但这山却并不叫“钱家山”,而是叫“老网山”。从宋代到现在,一千多年过去了,这山,这村,名字迭经变动,有着许多故事。

这个地方,在宋代属于诸暨县第四十九都,后来渐有人在此地居住,形成村落,名叫“瓜山村”,这村名一叫就是几百年,一直沿用到民国。但现在却叫“钱家山下”。

这山,村人习惯称为“老网山”。若是究其原始,本名应是“㫰网山”。“㫰”,是晾晒的意思。因为从北边看过去,这山很像是在风中晾晒、稍微展开的一张渔网,故有此称。

㫰,通“朗”,发音相同,所以也有人写作“朗网山”“浪网山”。我看到清代人编的杨村郭氏族谱,就记作“朗网山”。

这里的人发lǎng这个音不全,变成lǎo,于是就成了“老网山”。

这“网”(wǎng)字,我们方言发音却是“mǎng”,这“a”音往往会发成“o”,就成了“mong”,即方言“梦”的读音,就成了“老梦山”。有时这“mong”音也发不全,失掉了“ng”,就成了“mo”,则与方言“马”的读音相同,于是也记作“老马山”。

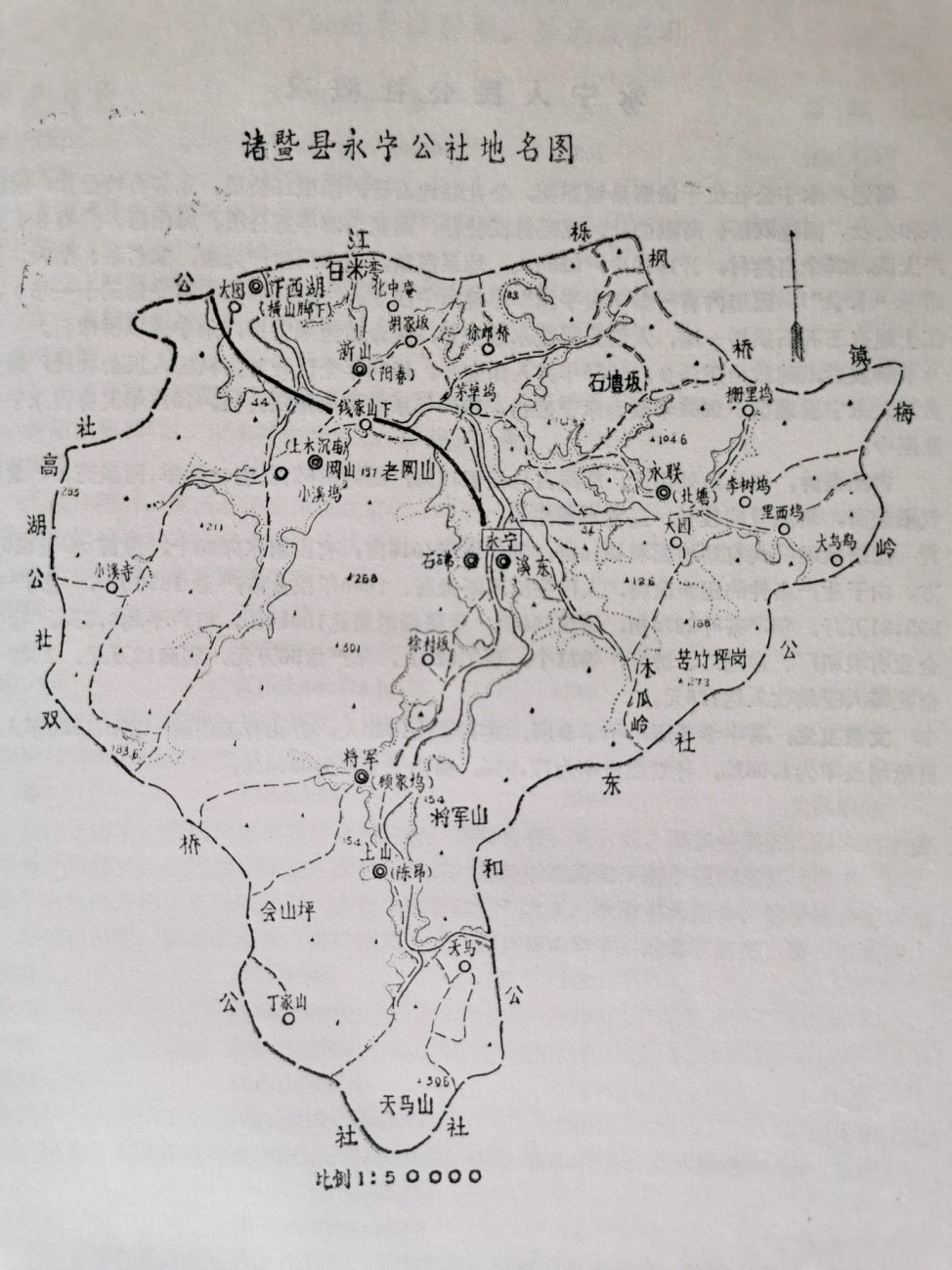

1950年初,县里做地名调查,由本村上报,“老网山”一名被载入《诸暨县地名志》,就成了通用名。后来还印在了地图上,标注海拔为197米。

爷孙俩背景里的老网山(2007年夏,黄仕忠摄)

卫星地图上的钱家山下及其周边。

在卫星地图可以查到老网山、钱家山下及其周边村落。

老网山处在一道山岭支脉的末梢,山脊是从西南延展而来的。所历山麓,各有名称,其后为大坟山、龙头岗、韭菜湾、十馒头,与陈昂、顾家坞的大山相连,伸向更远方,然后接上了会稽山的主脉。

图上所标“网山村”,原为“上木沉庙”,我曾就读的“网山小学”,就设在这座庙里。它位于钱家山下与小溪坞两村之间,两村曾合为“网山村”(设公社时叫“网山大队”),所以标图时就把村名放在两村之间的这处地方了。

北侧的“阳春”(旧作“杨村”),人民公社时期叫“新山大队”,“文革”中我在“新山学校”读的初中(1972-1974)。东北侧的“白米湾”,“文革”中是“白米湾五七中学”的所在地,是我读高中(1974-1976)的地方。

所标“枫桥江”,大约因它属于“枫桥江”水系支流,所以用了这名字。其实这一段叫“永宁江”,其上游已经建成“永宁水库”,是一座蓄水一千一百余万立方米的中型水库,2016年8月7日正式落成蓄水,从而彻底消弭了洪水泛滥;下游到宅士村以下,则叫栎江。大约因为短短三五里便有不同称呼,会让标图的人为难,所以干脆作为“枫桥江”的支流来称呼吧。

如图中所示,从小溪坞到白米湾这方圆三里的长方形区域,就是我小时候的主要活动范围。三至五里,大约是1978年改革开放之前,大多数农村孩子的活动直径。

民国时,诸暨县分设七个区,以“区”统“乡”。我们村属大东区的震泽乡。1930年代,实行保甲制度,乡镇以下设保甲。以户为单位,户设户长;十户为甲,甲设甲长;十甲为保,保设保长。实行连保连坐。

1949年新中国成立之后,取消保甲制,改为区乡村三级制。钱家山下与小溪坞组合成村级建制,叫做“网山村”,仍归震泽乡,不久又归保安乡。

1956年7月,网山村与新山村(杨村)、凤山村(下西湖)联合成立“新网高级农业生产合作社”(简称新网社),三村所有土地归集体所有,生产资料也公有化,划归栎江乡管理。

1958年7月,“枫桥人民公社”成立,栎江乡改为栎江大队,新网社又改组为“新山连队”,其中新江村取“新”字,网山、凤山取“山”字。同年10月,开办“大食堂”,吃大锅饭。

1960年,撤销枫桥人民公社,改为枫桥区公所,栎江大队改为栎江人民公社。“新山连队”解散,分为三个大队,“新山大队”以杨村为主体;下西湖为“凤山大队”;网山村则成立“网山大队”,下设两个小队,分辖小溪坞和钱家山下。

1964年4月,从栎江公社分出南面片区,成立永宁公社,下辖八个大队。1970年3月至1973年1月,永宁公社曾一度并回栎江公社,嗣后再度恢复。1983年9月,撤公社,改为永宁乡;同时撤队改村,恢复“网山村”旧称。其间“杨村”自然村新定名为“阳春”。

2006年,政府对行政村进行新一轮“撤、扩、并”,网山与聚英二村并入阳春村,组成新的“阳春村”,钱家山下亦属阳春行政村。

永宁江宛曲流经村边(此图为1980年出版)

不过半个世纪,乡村的建制便有如许变化,连地图上宛曲的河道,也在人民公社的最后岁月里,被裁切为直线,变成略如图中粗线标识的公路的走向。不禁令人遥想,此前千余年中,不知经历了几许沧桑,几多故事。

“老网山”作为山名被记录,大约是在上个世纪的五十年代。在有村之前,这座山叫“瓜山”,因为远远看去,这山的形状很像是一个梨头瓜。

“瓜山”这个名字的出现,不晚于宋代。明张元忭等编纂的万历《绍兴府志》卷一《疆域志》载:

诸暨县……第四十八都领图二(元四图),第四十九都领图二(元三图),第五十都领图三(元同。以上宋为长宁乡,旧名永宁。领里五:步溪、大坑、石砩、马塘、黄山。元初增丰义、瓜山、高湖三里)

从秦汉以后,中国实行了郡县制,县以下以“乡”统“里”。延至宋代,变为以“都”统“图”,不过“乡”级行政区划也依然保留着。明代实行“里”“甲”制,以“都”统“里”。所谓“里”“图”,实是一物。《明史·食货志二》说:“以一百十户为一里,里分十甲,曰里甲。”

此地唐代叫“永宁”,后来改称“长宁”,区域包括原东和公社(乡)、永宁公社(乡)以及栎江公社(乡)南部的桥亭、择树下(宅士)等村落。

据《府志》所载,“第四十九都”在宋代辖有二图(里),元初才增加了第三个“图”(里),名“瓜山里”。

元初新增的“瓜山里”,自应是在瓜山周边的地方。永宁江北侧的杨村属第五十都,那么这瓜山里可能便是溪南属于四十九都的钱家山下、小溪坞这一块了。

“里”以山而得名,那么,在元代以前,就已有瓜山之称了。元初,把瓜山北侧、西侧的村子设为“瓜山里”。后来,此地有了居民,村名便叫“瓜山村”,并且一直沿用到民国年间。所以我爷爷为炳水伯伯写的快板定的第一句,就叫做“四十九都瓜山村”(详见《讨新妇》篇)。直到1950年代初,各家老宅门头,还保存着“瓜山村”的门牌。我堂兄说,我家养猪的老宅,民国时曾是“瓜山小学”的所在,那牌子一直保存到解放后,是他十来岁时才摘掉的。那已经是60年代初了。

我们村位于瓜山之下,所以村名又叫作“瓜山下”。正如周边的一些村名,有横山脚下、白果树下、择树下、庙背后,都是这般叫出来的。

倒影于白米湾山塘里的老网山(黄仕忠摄)

说起来,瓜山之形似瓜,但形状却不是很圆润,其间有一微凹处,让这瓜像是被谁用大手给扭了一下,略微变了形。也许因了这个缘故,村子又被称作“qián瓜山下”。

“qián”,它的本字可能是“拑”,两面夹住扭了一下,方言是“扭曲”的意思。《说文》徐灏笺:“从手曰拑,从竹曰箝,从钢铁曰钳,通用则不别也。”现在把这三个字“通用”为一个“钳”字,所以都不知道有这个“拑”字了。我初中时的郭校长说,他曾看到文献,有写作“前瓜山下”的。

“瓜”,我们喊作“guō”,与家(gō)的发音很近。

50年代乡里登记地名,农协的人不识字,提供了一个大家都在喊的称呼,乡文书以音记名,写作“钱家山下”,于是村子便有了新名字。

现在,只要输入“钱家山下”四个字,就能找到。通过卫星导航,可直达村口。

其实,从古到今,从没人叫这山为“钱家山”,这山也从不属于“钱家”人,周边更从没住过姓钱的人家。从“瓜山里”到“瓜山村”,再到“瓜山下”“前瓜山下”,又到现在的“钱家山下”,一个小小村子的名字的变化,从一个侧面见证了时代的变迁。

人类的生活,多是依山傍水而居。老网山,是我村的坚实依靠;永宁江,则为整个溪谷与其中的村落带来了流动和变化。

乾隆《诸暨县志》卷四载:

栎桥溪,接龙溪、左溪。龙溪发楼家山,左溪亦发皂荚岭,由石砩、桥亭至桥下,由洄溪入泌浦湖。

县志所载的栎桥溪,现在叫栎江。上游永宁乡这一段,叫永宁江。

“永宁江”这个称呼,与“永宁乡”的设置,互为因果。

南宋施宿等编撰的《(嘉泰)会稽志》卷十二载:

长宁,旧名永宁乡,在县东三十五里。管里五:步溪里、大坑里、石废(砩)里、马塘里、黄山里。

早在北宋以前,就已经有“永宁乡”,并且有“石砩里”了。

“石砩”,意思是石头垒起来的堰。《广韵·废韵》:“砩,以石遏水曰砩。”《正字通》说:“音费。以石遏水,旱可溉田,利大于塘。”所以,砩,也就是用石头拦河蓄水的意思。

因为遏水,抬高了水位,水位与堰持平。过满,则从旁溢出,通过村里渠道自流,再流至周边和低一级的梯田,从而达到灌溉目的。所以这“砩”,比一般池塘只有蓄水功能,要有利得多。

石砩,是一条石头垒成的堰

石砩村,因这条石堰而得名。

把石堰叫做“砩”,在诸暨枫桥和嵊县一带很常见。这两地都有叫“石砩”的地名,此外还有更多叫“某某砩”的地方,都是因为在溪河中建有这种石堰而得名,且嵊县更多过枫桥。这可能与山区地形有关。因为山区及半山区,主要为山坡梯田,村落多居于溪水边上,以石垒堰,既用作洗濯,也用来灌溉。

永宁的这条石堰,在宋代就已有了。南宋嘉泰年间(1201-1204)编成的《会稽志》有“石废里”,元初记作“石砩里”。明清的地方志里,也有记载,如《(雍正)浙江通志》卷五十七就记载了“石砩堰”和“洄村堰”,都是永宁江水系上的石堰。

永宁江上的这条石砩,在古代是不小的工程,历经千年,仍完好地保存到现在。石堰抬高水位之后,满溢的溪水通过小渠自流,灌溉了周边和下游数百亩水田。抬高水位构成的水面,可供两岸石砩村和溪东人洗濯之用。水流自动流经村内小渠,全村各家都可以在家门口方便地用活水洗濯,所以是古代极为难得的水利工程。

石砩村位于溪西,曾经是永宁乡和永宁公社的所在地。也是黄姓聚居之地。

黄姓在南宋初迁于此,开枝散叶。溪之东亦有村,名“溪东”,宣姓为主。这条“石砩”的建造、完善与利用,主要为宣、黄两族的功劳。钱家山下的黄姓、宣姓,亦从此二村迁徙而来。宣姓更早,黄姓的移居时间,大约在嘉道年间。

河水出石砩之后,河道稍趋平坦,河谷转宽,相隔或有二三里,水田渐多,村落散居。在一块较大的平坦地方,有一个大村子,一个叫杨村(今名“阳春”),为郭姓聚居地,自雍正年间始迁至此,繁衍昌盛,远近闻名。周边的小村子,大多不过几户或十几、二十户,散居在山边。所以去诸暨其他地方,被问是哪里人,若说“钱家山下人”,必是无人知晓,须得说“伢是杨村、石砩人”,别人才能确定我们村的大致方位。

古时候,这大溪之水从石砩堰下流出,经石砩大桥,向北千余米,至茅草坞、“新桥头”,为山脚所阻,折返向西,直达㫰网山脚,为“猫尾巴”所挡,顺势转北,冲往大风岸头(今日北面村口围堰的北侧),为杨村人所筑“风水埂”所抵,再折向西,过洋桥,才流经与今天相同的河道,进入下游。到宅士、桥亭以下,则称栎江;流至洄村、霞朗桥一带,与赵溪-枫溪汇合,称为枫桥江,水面变宽,便于船只通航,有客船可直达杭州。

山谷出石砩之前,仅数十米宽。自石砩村以下,渐渐延展至千余米,因洪水荡涤两岸沙地,河道变动不停。以往从石砩出来,有两条路。一条是从石砩大桥沿河经过新桥头(有石板筑的新桥,此新桥,当为民国年间所建,可通双轮车)后,分别往杨村、白米湾,或转东经过杨乌岭往枫桥。

另一条便是从石砩村出来,穿过大片的桑园地后,转斜山子,从磨车前沿老网山脚走过钱家山下,出村后,穿过另一片桑园地,经过洋桥边,经洞家桥,过丁家的竹园边,穿过田畈,经过下西湖到新店湾岭下,进入从诸暨到绍兴的官道(民国时已有公路)。往西,翻过新店湾岭,通往诸暨县城;往东北,沿西大山脚,经过栎桥头、郭店,通往枫桥镇。

钱家山下村,是经石砩沿永宁江而行的必经之地。

钱家山下,在阳春之东南,石砩之西北,背山而临江。其生存发展,与永宁息息相关。

永宁江,这是官家的称呼,村里人习惯称其为“大溪”,用来区别于从韭菜湾那边山谷(今建有“五联水库”)流出来的小溪(小溪坞得名当缘于此)。河水几经改道,所以我们又称旧者为“老大溪”,新开掘者为“新大溪”。

“大溪”这个称呼,应是从古代传下的名字。正如石砩堰东侧的村子,就叫“溪东”。

夏日洪水暴发,永宁江水从石砩前面的山谷口奔涌而出,在溪谷间翻卷滚动。如此年复一年,溪谷间时而成河流,时而为田地,村落的位置也屡经变迁。

在1930年代以前,永宁江从我们村边流过,我祖母出台门,下石阶,即可洗濯。春日,桃花水汛来到,成群的鱼儿漫过浅滩,溯往上游产卵,徒手可执。我父亲说,他年轻时曾见过成群的金色鲤鱼,十分醒目。夏初之夜,用竹笼置水流中“呛蟹”,清晨可得一笼青蟹。但到我小时候,溪流上相隔数里便有水闸,断绝了鱼儿洄溯之路;农药的大规模使用,又让蟹类近于绝迹。人类为自己的生存,无所不用其极,根本无暇顾及其他生物的衍生。

永宁江在石砩以上,属于山区,地形落差较大,山高涧深,水流湍急。出石砩谷口,溪谷渐宽,地势平坦,流速骤缓。夏季洪水之时,水量壅积,浪头翻动,漫过堤埂,冲进我们村里,甚是令人恐惧。

我爷爷黄汉标,字竹书,读过私塾,能书法。在三十多岁时,已是村中的“场面上人”(绅士),他倡议全村合力改造河道,在离村百米的老网山脚垒起石坎,让河水改道。我家则献出了几亩沙滩地作为新的河道,从此杜绝了洪水对村子的威胁。

旧有的河道淤积后,成为菜地,近村的部分成了村里晒谷的道地。村子下方的一小段,在我小时候还是溷积村中废水,长满辣蓼草。“文革”中,我父亲申请在“自留地”上为我们兄弟建屋,队里以其靠近仓库,不许。父亲无奈,就申请这段废弃的旧河道,建起了四间用沙墙构筑的新屋(详见《造屋记》篇)。就这般,我祖父倡议改河道,无意中为儿孙们留下了一块屋基地。

我们村口旧有一丘水田,叫“庵塘独庙”。我小时候不知何以有此名。“文革”中改造水田,在旁边旱地的地下一米深处,挖出了一段屋址,还有卵石铺成的道路(我们叫“弹子路”),是我亲眼所见。后又闻从邻近桑园地的土堆下挖出了坛钵,应是僧侣的骨殖。这才明白,此处在古代曾有过一座尼姑庵,庵边有一口池塘,后来此庵遭弃,池塘被填埋成了水田,唯有其名尚存。这庵的存在,可能还在此地有村民之前。

世事变幻,诚如沧海桑田。

所以,钱家山下,是浙东会稽山麓的一个小村子,是我儿时生长的地方。从我十八岁考上大学,离开家乡到杭州,二十六岁时再转广州,从此不辞长作岭南人,于是那山,那水,那村,还有我的父老乡亲,便都成为游子的记忆;这梦中的家山,因一次次用记忆作刷洗而愈加清晰,因无数次梦中的再现而愈益完整,构成一个似真似幻的独立世界:既存在于过往的历史,也酝酿于今日的心海,成为我写作的源泉。

因此,我写下这一组文字,来记录这片土地上的人事和风俗,记录我的父亲、母亲和他们的时代,记录我童年、少年的亲身经历,——我仿佛穿越到了过去,重现往昔的场景,时而身处场中,时而观于景外。

这是我梦中的家山,是我永远的乌托邦,也是窥见往昔世界的一个小小的管孔。

欢迎您随我进入到“钱家山下”。

【回音壁】

吴真(中国人民大学):村名的变迁,也浓缩了一部乡村变迁史。“瓜山村”“㫰网山”的消失,正好说明地理名称在进入地方志等官方叙事过程中,不断地被雅驯、被正名,于是有了现在的“钱家山下”。

蒋志毅(表侄):钱家山下、小溪坞的前世今生,我也很有兴趣,可惜没有老的文字,而老一辈已经凋零,可能永远是个谜了。

王茂根(中学校友):你写了很多家乡村史的题材,大大的点赞。网山、小溪坞,从小就知道,小时候去过好多次。钱家山下以前不晓得,今天读了这篇文章才了解了完整的村史。

陈立忠(中学同学):地名的演变,见证时代变迁。我们村,四乡八邻都叫我们为新庄里。现在也是这么叫。而它的官名却是新塘村。据老辈说我们村的太公是陈蔡迁来的,当时一户人家,因这里有先人死了葬坟于此,是来这里管坟庄的,所以叫新庄,解放后因觉得新(坟)庄不雅,改叫新塘。

村尾有个叫金村的自然村,三户人家二个姓,没有姓金的。整个村何时消失,无从考证。

还有读初中时要去三里外的潘村(潘正江同学他们村)每天要走过一个叫“朱家桥头”的地方。没人家,只两个水塘,转过几个弯跨过一个石板桥,说它是桥也不过是山边小溪铺的一根一米来长的石条。小时候总好奇这个名字怎么来的。后来在我堂兄那里听得一些传说,堂兄亦听得老辈说这地方原本有个朱姓大村,人丁兴旺,想必那个桥也不会很短小。有一次天灾,东面的山突然塌下来,整个村被埋在里面。从此只留地名不见人。后来我每次经过这里都要停下来,多看一眼东面的东堂山,想是哪次地震导致山崩,而从山上延绵下来一直到朱家桥头的山梁,大概就是当初塌下来的遗迹了。生产队时候在水塘里挖塘泥,村民在塘底下挖出些砖砖瓦瓦,还有灶台上用的竹制饭架之类的东西。或可佐证当时的传说。

廖可斌(北京大学):地名以讹传讹(如瓜山变钱家山之类);俗化(如小孤山变小姑山之类),雅化(如北京稀屎胡同变西施胡同之类),很有意思。

郑尚宪(厦门大学):我发现有一个奇怪现象:许多地名的读音和文字差别很大,像我老家福建仙游,文字是“森林村”(据说是因为旧时树林极为繁盛),读音为“内篮”,问过村中老人,也不明所以。我下午再仔细回想了一下,莆仙方言中“林”有三个读音,分别谐音“泥”“淋”“篮”,我家乡的读音应为“内林”。离我们村五里远还有一个大村庄,叫“林内”。

杨海文(中山大学):大家写村史。

戚世隽(中山大学):好想去看看钱家山下这个村子,已经有好多熟人了。

邢向东(陕西师大):地名考证好!家、瓜音近。

任平(杭大同学):对一地名的考证,引发不少故事,是写随笔散文的好方法。杭州不少地名皆有故事,且反映历史渊源,城市变化,值得写。我儿子从美国回来后,做了不少乡村改造项目,我鼓励他也做点地名文史调查,这个很有意思。

岑宝康(杭大同学):我辈两代以前,乡村的祠堂、庙宇的碑记石刻以及家谱、族记,林林总总,多多少少记载了一些乡土文化的片断花絮。现如今,乡土文化的传承已难以为继,中国社会几千年来赖以维系的传统伦理分崩离析,连本来能自动上位的迷信巫术也逼仄受阻。前几日,我们村几位长者找到我,要我帮村里写一篇村史。我欣然应允。看了你这篇东西,我更觉得那是我对村庄的应尽义务。

李舜华(广州大学):小试了一把考证功夫。迤逦寻来,便是一部村落变迁史。我倒是喜欢那“瓜山下”。您现在可不就是瓜老说史。

林华勇(中山大学):地名相对于语音或语法结构来说,通常比较固定,不容易发生变化。所以地名通常隐含不少社会变迁的信息。罗常培先生的《语言与文化》举了不少例子。如广州地名中的“涌”或“冲”,“和”或“禾”,粤西地名中的“那”“洞”“垌”“谢”等字,大致是南方少数民族语言的底层语素。乡下有个山,写作“谢鞋山”,还编出了个感谢赐鞋的民间故事,反映出当地人知恩图报的朴素情感。实际上“鞋”为“下”(同音)之误,“谢”应是个地理名词性语素,否则无法解释另一个地名“谢鸡”。也就是说“谢”“鞋”都是记音字。似乎跟您的“钱家山”(有钱人家的山,反映民间对富裕的追求和向往)有异曲同工之妙啊。

刘勇强(北京大学):村名史和造屋记两篇相得益彰,又与此前的茅坑记等互为补充,构成了钱家山下乡村变迁的实况,是难得一见的基层国民生活图景。经兄充满真挚情感的记述,一切鲜活如在目前。此虽与我早年的经历区别很大,但感受实有相通处。期待早日结集出版。

章丹晨(伦敦大学):原来钱家山是这么来的!想起一些英国的地名,也跟字面意思没关系,而是由古英语、法语之类的读音转化成了耳熟能详的字眼,英语里叫corruption,背后的故事就往往少有人知道了。

林杰祥(北京大学):一座山历经千年,名字变了,其形貌是变化不大的。一个村落,历经千年,其中的风景、区划、建筑、人物,却已截然不同。岁月的颜色就是如此地沧桑多变。老师通过方志、地理、方言、习俗和时代特征来考证“瓜山里”到“钱家山下”的演变历程,村名从古朴走向雅驯,村民也从宋元走进现代,人文环境在变迁,人的生活和观念在变迁,而在这里的生活感受,却有着特殊的相似性,并世代绵延。书写一个村落,是书写寄托乡思和乡情,同时也是书写特定时代的社会形态与生活体验,也书写了一个“乡土的中国”。

沈珍妮(学生):“世事变幻,诚如沧海桑田。”五六十年代里风风火火的改革仿佛连时间都在加速,小小庵塘早已静静沉埋,却还留下了自己的名字。高山易名,大溪改道,看似亘古不变的山川,其实也几经沧桑变幻。此间生活的人的历史,也在这种变与不变中铺展开来。从历史的、地理的层面,真正地去了解一片土地,也是对这“梦中家山”能言説的深情之一吧。

高伯齐(中大校友):看到村名登记那么草率,很无语,想起大学同学说起当初民族分类登记时那么随便,可以想象那时的文化氛围和风气。这几十年乡村合并过程大刀阔斧,村名的改变,或者更多的是湮灭,更是迅雷不及掩耳盗铃。比如我故乡的小山村,以前叫“下河西村”,大概十几二十年前和另外三个村合成“四河村”,小组已经标到了十几,让故乡陌生了很多……

徐大军(杭州师大):黄老师对家乡村名的考证,是一个典型案例。一代有一代对音传村名的理解。“钱家山下”,既有村名的前代读音的痕迹,也有一个时代周边村名习称的影响,如周边的一些村名有横山脚下、白果树下、择树下、庙背后。

顾黔(南京大学):瓜山里—瓜山村—瓜山下—钱家山下,感慨!

张志峰(济南大学):中国的自然村落正在快速减少,传统的村落文化也日渐消失。文章三言两语,就将大家带入了那个时代,陌生的往事,家长里短,村落变迁,便现于眼前。期待后篇。

关瑾华(学生):小孩子时,父亲汇款或寄衣物给爷爷奶奶,只能通过邮电局,地址是:“阳江市江城区大魁大队吉树村”,我由此知道了故乡那个村子的名字,“魁”字也是。我一直好奇“吉树”到底是哪棵树?遗憾的是直到爷爷和父亲离开人世,我都没能鼓起勇气向他们讨个答案。看了“钱家山下”得名缘由,恍然想起那条已被港口开发整体征用的小渔村。多少有趣有情的地名,就这样湮没在滚滚发展的大潮里……

王蒙(学生):我小时候生活过的村庄叫“李建村”,村里也无人姓李。读初中时曾翻出一封八十年代的信,是爷爷的表哥从台湾寄来的,地址写成“李鑑村”。问爷爷,才知道这就是原先的写法。我妈总是愧疚,让我在乡下躲了几年“计划生育”,好像是耽误了几年学业,可正因为在乡下生活的这几年,让我觉得自己和这个村庄血脉相连,有着更加丰富的人生体验。也很感谢老师,这篇文章让我暂时从“新手妈妈”的焦虑抓狂崩溃角色走出来,想起自己在村子里生活的美好童年时光,腾出空来给爷爷打个电话,聊一聊旧事,暂时回到曾经是个无忧无虑的小女孩的日子。

刘洋(学生):印象中,冠以姓氏命名的村庄十分常见,比如我的故乡就叫“罗家台”,可罗姓却远算不上我们村的大姓,这是心里一直都有的疑惑。看完“钱家山下”村名变化的来龙去脉,发现小到一个地名,原来也大有学问。乡文书以音记名,由误写造成的村名变化,在某种意义上说也是人们将错就错,对“木头做成了船”已成定局,无奈只好认可。

蒋思婷(学生):之前老师用“钱家山下”为微信名,我还以为那山是被姓钱的氏族所拥有的,所以叫“钱家山”。现在看了这篇文章,原本居然是“瓜山”,似乎跟着穿越了历史的时空,令人忍俊不禁。太有意思了。

李慧(广西大学):小小村庄名称变化隐含假名安立之大义。读老师近日文章,体会到道并非高高在上或在古书中,道在村庄、在日常、在民间传说等等。

王芊(中山大学):钱家山下,没想到和钱姓人家毫无关系,只是音记方言的结果。无论是卫星地图中的“钱家山”,还是族谱中的“朗网山”,地志中的“老网山”,这些官方、正史、家族文献中记载的文本内容,似乎都和民间口耳相传的地名有些许差异。诧异官方正史文献居然是这样产生的,所谓“正统”,反而掺杂了太多偶然甚至儿戏。而㫰网山、瓜山下这些让乡人真正具有归属感的口传地名,以及地名有趣的内涵,尤其是文雅阿嬷被闹新房的故事、老屋墙上留下的七言长诗,这些鲜活的真实的“历史”,也很难进入官方、正史文献中吧。

一座山村的回音

黄仕敏(家姐):记起了小时候发大水,水把我们家台门屋的天井都淹了。那是夏天,我们都躲在楼上,妈做了六谷饼送上楼,不让我们下来。

傅杰(复旦大学):圣地。

董上德(中山大学):美文,村史,地方志。

刘石(清华大学):有文有史,有义有情。

张健(香港中文大学):山村史,家族史,吾兄娓娓道来,意词并佳。

张宏生(香港浸会大学):这篇见出专业功力,修志者必用。

纪德君(广州大学):故土千年变幻,情牵游子之心啊!

姚伯岳(北京大学):热爱家乡的人,也将被家乡载入史册。

胡鸿保(中国人民大学):追忆逝水年华。普鲁斯特觉得,滋味、气味一类,对记忆的作用很重要。

沈澜(杭大同学):写活了钱家山下,祖孙照片非常生动可爱。

岑宝康(杭大同学):可视之为村志族谱的全新文本。把原本收绪敛情的志书类格式,自然演绎成了娓娓家珍,悠悠乡情。

寿永明(杭大同乡学弟):老家的角角落落,挖了个遍。

陈侃章(杭大同乡同学):大作细致,但文中“都”的地方行政名待商,我的记忆中“都”名始于元明,才有序数排列,宋朝是乡,尚未有“都”这一称呼,也不会有序数的排列。可进一步查考。我现在外面,尚未查资料,也许记忆有误。

张丽萍(杭大同乡同学):原来,钱家山的来历这么复杂。

其实,村名变动太频繁也不见得是好事,特别是前几年的一次并村改名,总觉得有些草率。如果说新择湖是各取了新店湾、择村下、下西湖的一个字,还有迹可寻,但我们葛村、五宜村、渔稼等几个村合并称梅苑村,则完全掐断了沿革。

记得前几年有次回村里,祠堂面前贴着一张告示,署名是梅苑村村委会,我一愣:这梅苑村是哪个村,告示怎么贴到我们下张村来了?我们不是一直叫渔稼村吗?老邻舍告诉我,现在几个村并起来了,叫梅苑村了。

张梦新(浙江大学):仕忠兄写家乡村名的变迁并作考证,显示了浓浓的乡情。学者写这类乡土文化的文章,很有意思,这也是乡村文化史不可或缺的组成部分。

徐永明(浙江大学):黄老师写散文,一发而不可收。学者的散文,与作家不同,作家的散文以抒情见长,然乏根底学识。黄老师的散文,带有追忆性质,出入于个体记忆、风土人情、史志杂考间,信手写来,久远的人物和记忆又被激活,仿佛又回到了那个年代,尤其重要的是给后人留下了形象化的风土志。

周群(南京大学):终于明白吾兄微信名的来历。其语音溯源与地名沿革知识,唯吾兄可志。地名见诸张元忭之《绍兴府志》,此志实际撰写者可能就是徐文长。难怪钱家山下数百年后出戏剧史研究名家。晚明虞淳熙尝言王元美、汤若士、徐文长、袁中郎乃“东坡临御”而“分身有四”。原来是“文长临御”而单传仕忠兄。

陈佳妮(中山大学):老师对家乡历史如此细致的考辨,足见乡关之情,不以岁月、距离而淡漠。更令我感动的是文中最后所言,记录家乡不仅仅是一个地名,更是父母和自己曾经逝去的时代和铭记于心的经历,故乡既是人生最初接触到的“外界”,又是游子今后岁月里不断回望的“心海”,看了老师写的很多家乡的故事也让我有感于此。

杨惠玲(厦门大学):可以认为您灵活运用了知识考古学的方法来写这篇文章么?

戚世隽(中山大学):黄老师这已经是一篇文化地理学的小论文了。从钳瓜到钱家,俗文学里一些名称的变化,是不是也就是这么来的?

莫晓春(中大同学):喜欢你的文字,平平淡淡之中展现出沧海桑田。

吴承学(中山大学):网字,在潮州话中也读“mang”。和“梦”也是音同,但声调有点异。

高列过(华南农业大学):我家乡的村子,说着“上北”“哈(下)北”,写出来是“上堡峪”“下堡峪”;说着“流失”,写出来是“灵秀”;说着“海口”,写出来是“解(xie)家口”……如今回到老家,开车走新建的公路导航,常常需要确认村子的“学名”,故乡似他乡,很是感慨。

陈慧(中山大学):客家话里,“瓜”读“gua”,“家”读“ga”,读音也是很相近的。

然后想跟老师确认一下,是“庵塘”,还是“庵堂”呢?因客家话称庙宇都叫“庵堂”,故有此问。

赵素文(中国计量大学):引经据典考察地名之背后,是一段悠长历史,人事沧桑,真是岁岁年年花相似,年年岁岁人不同。

高薇(中山大学):谢谢老师分享!回音壁有一个东山堂下朱家桥头的故事,实乃与庵塘独庙地名异曲同工,“只留地名不见人”,令人感慨万千。诞生、存在、延续、死亡、突如其来的毁灭,人是何其坚韧又是何其脆弱。到底要通过什么去证明,有些人曾经来过这个世间?读了这些故事之后,我突然发现,原来地名也可以是一个铭记历史的载体,一个对抗时间的工具,一个人之存在的证明。而记录地名的沿革,剖析社会的变迁,不也是在保留人之存在的证据吗?

其实这篇文章越读越感到似曾相识,好多地名似乎在哪里见过,尤其是“钱家山下”不住钱家人,我是有印象的!找了一下,果然原先《四十九都瓜山村》也有过地名沿革梳理尽管有相似之处,但两篇侧重点不同,文体风格迥异。看老师灵动的笔墨,如何安排材料,点染故事,讲述乡情,也是一种学习!

殷娇(中国艺术研究院):在风中晾晒的渔网、被拑了的梨头瓜,家乡地名在黄老师的考证中变得别有风致——大俗大雅。祖辈父辈的付出与收获更是点缀了这座山下的风景,世事变幻如沧海桑田,但桃李成荫归后人。

张奕琳(中山大学):一个村名的变迁,涉及语言学、地理学、民俗学等多个学科,或许还会涉及心理学?就像林华勇老师说的选择用“钱家”来登记,可能潜意识觉得名字吉祥。每次记载下来的名字,可能与时人的心态有关。

陈亮亮(香港大学):江浙农村真是好风光!一个村子竟有千年历史,真是文化积淀丰厚!——我们村虽只有一两百年,却叫古塘。

宋月华(社会科学文献出版社):艾山脚下,是我的家乡宋家村。

李凌云(北京大学): 之前您在另一篇文章中提到过从“瓜山下”到“钱家山下”的变迁,给我留下了深刻的印象,没想到您还对此进行了更加深入的考证,挖掘出了更多有意思的细节。地名的变迁过程,蕴含着多少方言、民俗、历史、社会和文化信息呀!

我外婆老屋所在的村子,现在写做“布高下”,其中“高”应该是“篙”的记音,即农村晾晒东西用的长竹竿子。所以,这个村落以前应该是以纺织、印染为主要特色产业的?但在我外婆生活的时代,已经完全没有了相应的传统,而是改成以种竹子、做扇骨为主要农副业。深圳也有一个地名叫“晒布”,但似乎是与当地多雨、路过的客商喜欢在那里晾晒行李衣物有关。不知道这两种与晒布相关的地名,来源是相似的还是不同的。

我家的方言中,“网”的发音是miong,跟您家乡有相似之处。“拑”这个动词,也是我们日常生活中的常用语汇。我刚才突然意识到,小时候我一直不理解为什么爸妈把我背起来会叫做“拑我”,现在有一种茅塞顿开的感觉。

孔美艳(山西师大):村名的梳理带出千年历史变迁,更包含了老师对梦中家山的深情。故乡,永远珍藏在每个游子内心最深处。

刘青松(南开大学):一座山村的村名都有如此丰富的变迁史,更何况学术研究。

詹双晖(广东省社科院):感受到浓浓的乡愁。

李庆新(广东省社科院):新乡土志的一篇美文,一个范本!

杨哲(广东高教出版社):黄老师的考证,从大学问到乡村名。我们老家也有以姓命名的村子,如苏二村,而村民并不姓苏,或也有一个有趣的故事谢谢分享!

陆韵(中大学生):老师对历代地名、行政级别变化及其原因的考察,看似小题目,却也很有研究空间和趣味性。尤其是地名更迭背后的原因,既有政治经济文化等方面的因素,又有偶然性,背后可以考究出很多关于一个时代的大环境以及人地关系的知识。对于我们这些刚入门的学生而言,这样的研究方式也是很有学习意义的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司