- +1

桥见70年 | 大桥故事会:大江将永远铭记

讲述人:成莉玲

2018年3月27日,正在建设中的桥梁博物馆收到了第一批捐赠的藏品,共17件,是一对70多岁的老人,专程从北京到武汉、从清华园到桥梁科技大厦,捐出的中铁大桥局第一任总工程师汪菊潜生前的珍贵物品。这对老人正是汪菊潜的女儿汪昆华和女婿赵士琦,他们都是清华大学的退休教授。

2021年,在建党百年之际,汪菊潜获“中国中铁‘开路先锋’卓越人物”称号,他的女儿又将颁发的1万元奖金捐给了桥梁博物馆。

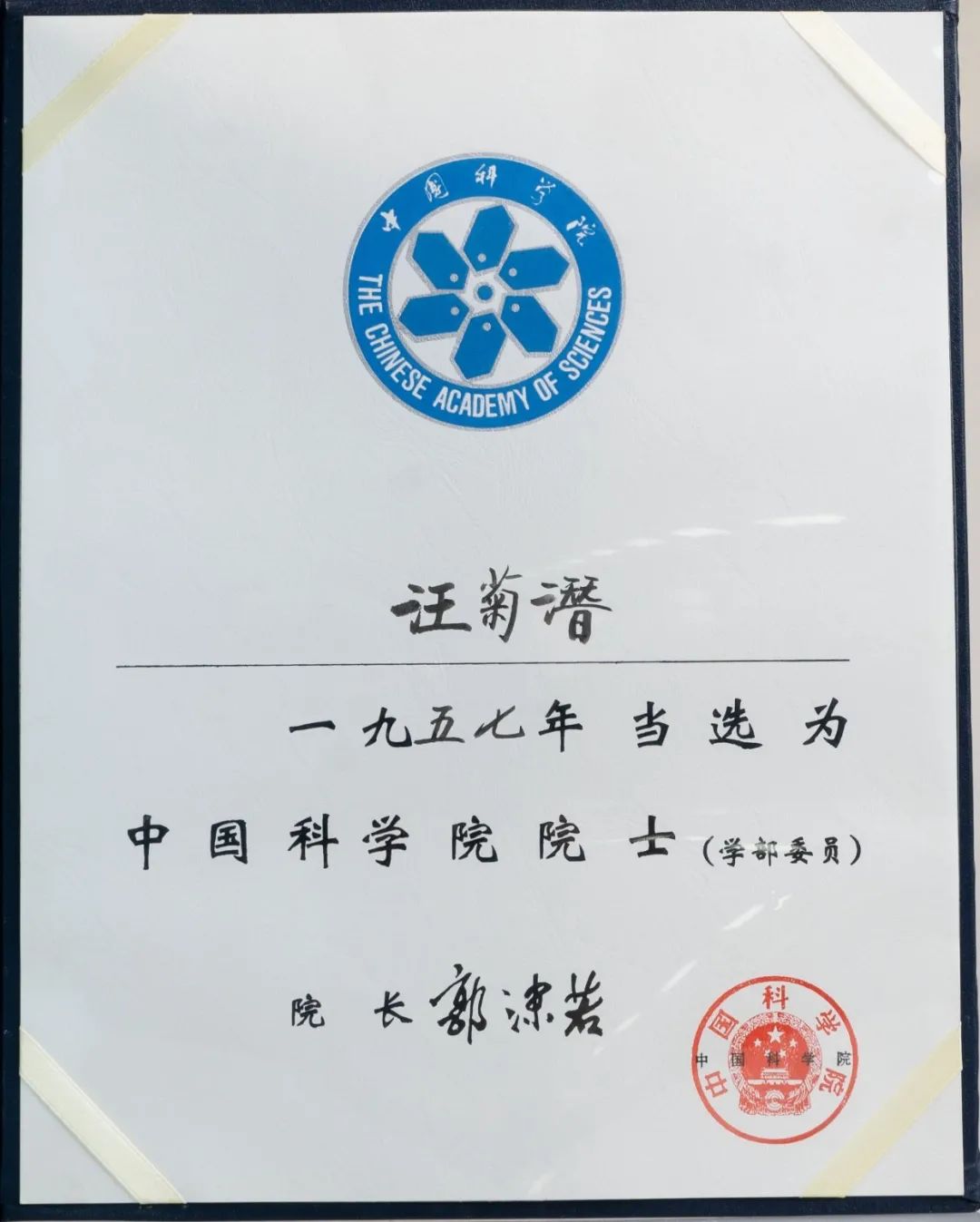

汪菊潜作为新中国成立以来

最早的桥梁工程专家

第一批中国科学院院士

他把自己毕生精力贡献给了

桥梁科学技术的发展

他总是把祖国的利益放在第一位

在同事的眼中

在亲人的心中

他到底是怎样的一个人呢?

报国赤子心

“汪菊潜说一口上海普通话,身材高大,喜欢穿铁路制服,戴大盖帽。他的英文非常好,印尼共和国总统苏加诺当年在陈毅副总理、大桥局局长彭敏和汪菊潜陪同下参观武汉长江大桥时,汪菊潜都是直接用英语和苏加诺与其对话。”中铁大桥局退休老专家、为武汉长江大桥苏联专家组组长西林作过翻译的邹立中回忆说。

印尼共和国总统苏加诺(右二)在陈毅副总理(右一)、大桥局局长彭敏(左二)、总工汪菊潜(左三)陪同下参观武汉长江大桥。

1926年,汪菊潜获西南交通大学土木工程学士学位。1927年1月,获美国康奈尔大学土木工程硕士学位后在美国公司实习。1930年6月,他拒绝了美国桥梁公司的高薪聘请,毅然回国,参与南京火车轮渡北岸栈桥、粤汉铁路的建设。抗日战争爆发后,在敌机轰炸沪宁铁路时,他多次冒生命危险参与桥梁抢修。

汪菊潜(右一)在美国时

1946年,汪菊潜任中国桥梁公司上海分公司经理兼总工程师。抗战胜利后,负责修复被战火严重破坏的钱塘江大桥,他领导上海分公司的青年专家们创造出“套箱法”,成功地解决了修复深水桥墩的难题。

1954年1月,周恩来总理任命汪菊潜为大桥局总工程师。1955年,由茅以升为主任委员的武汉大桥技术顾问委员会成立,同时,苏联派出了专家组。

武汉长江大桥技术委员会成员在大桥上留影(右四为茅以升,右三为汪菊潜)

当时,桥梁建设在技术上提出了向苏联学习,但即使在那样的形势和条件下,汪菊潜仍从实际出发,对各项技术问题都有个人见解,始终顾全大局而不露锋芒,与苏联专家组和睦相处。出于高度的责任感,他规定每张设计图纸必须经他过目,出图即使在他出差期间,事后也要补送办公室。对大桥工程的详情和发展,他是中国工程师中了解最全面、最深刻的一个人。

当有人提出“这是苏联专家的意见”时,他凛然反问:“我是问你自己的意见,你自己有没有看法?”因而,中国工程师从不敢推卸自身责任。

武汉长江大桥建成后,在南京长江大桥的设计、施工阶段,汪菊潜任铁道部副部长,参与了大桥的建设工作。

你是这样的人

2016年的一个冬日,我来到清华园汪昆华家中,和汪菊潜的三个子女一起缅怀他们的父亲。

谈及父亲,兄妹仨不禁唏嘘,与父亲在一起的岁月仿佛就在昨天……

1937年,汪菊潜的大儿子汪原仁在南京出生,当时汪菊潜在交通部工作。日军侵占南京,汪菊潜和夫人随部迁至汉口,后在云南滇缅铁路工程局、叙昆铁路工程局、四川綦江铁路工程处工作。大儿子出生后就被送到了上海爷爷奶奶家。

“我直到9岁多才见到父亲。抗战胜利后,爸爸又去美国考察,1946年回国后我们一家人才在上海团聚。”大儿子汪原仁回忆。

“我7岁时才见到爸爸,中间奶奶去世,爸爸都没能回上海。”小儿子汪原明说。

汪菊潜与夫人(前排左)、女儿汪昆华(前排右)、小儿子汪原明(后排左)、大儿子汪原仁(后排右)合影

工作繁忙的汪菊潜很难常常陪伴家人,但他的为人处世作风,潜移默化中影响着几个孩子。

1963年,汪原明考上北京航空学院,学习空气动力学,毕业后入伍到沈阳,后来调到信阳。“每年探亲结束坐火车回部队的火车票,都是我自己去北京火车站排一宿的队买的。即使爸爸是铁道部副部长,我都从来没找过他帮忙买票。在我的脑海里就没有找爸爸帮忙买票的想法,也知道那是不可能的。”汪原明说。

1964年,汪原明被部队派到北京出公差,返程买的卧铺票,可由于售票人员的疏忽,把上面的小票贴成了坐号。由于没有当天的卧铺了,经过调剂,工作人员把票改为第二天的卧铺,汪原明只能推迟一天回部队。“父亲知道后,着实把我训了一顿:‘你出差怎么能因为没有卧铺票就晚一天回去呢?’”这件事虽然已经过去50多年了,但让汪原明记忆深刻,“为这个事挨一顿训,当时我觉得很委屈,心想,这又不是我的错。但现在回想,爸爸说的是对的,出公差,该什么时候回去就应该什么时候回去。”

女婿赵世琦回忆说:“1972年,那时物资都不丰富,爸爸决定带着一家人去北京莫斯科餐厅改善一下生活。当时点了一个烤大虾,服务员说没有。于时,我们就点了别的菜。可正在这时,另一名服务员端着一盘烤大虾进了旁边的一个包房。爸爸说那是专门特供给高干的,进那个包房要有‘VIP卡’,爸爸也有,但他不用。”

2016年12月21日,汪菊潜的女婿赵世琦(左一)、小儿子汪原仁(左二)、女儿汪昆华(左三)、大儿子(左四)、小儿媳温庆林(左五)合影

汪原仁在清华读书,后来留校当老师,老师和同学都不知道他爸爸是铁道部副部长。后来他在教育部当外资贷款司司长,也没人知道他的父亲是谁。

即使有了世俗眼中的“功成名就”,汪菊潜始终是个低调的人,亲和的人。

汪菊潜担任铁道部副部长后,经常深入现场调查研究,及时作出指示。他每到现场,就步行进山洞、上桥梁与工人座谈,坐在地上就谈,没有一点儿副部长的架子。

1960年8月,汪菊潜视察兰新线回京后,身体不适,查出得了肝炎,后来病情加重,转成肝癌。为挽救他的生命,组织上从国外买药,他听说一针要一百多元,坚决拒绝使用。他说:“我的病已是不治之症,给我用是浪费,还是留给需要的同志吧。”

1975年2月26日,汪菊潜因肝癌医治无效,与世长辞,终年69岁。虽然汪菊潜先生离开我们已经快50年了,但他为中国现代桥梁建造技术所作的巨大贡献,他开拓创新的精神,他热爱祖国、清正廉洁的品格情操是一代代中国工程师学习的榜样。

云山苍苍,江水泱泱。先生之风,山高水长。

汪菊潜生前留影

监制|舒智明

审核|祁曙光

编辑|白尧虹 王申成

文字|成莉玲

【相关推荐】

“这一刻,我们庄严宣誓!”中铁大桥局启动2023年“安全生产月”活动

原标题:《桥见70年 | 大桥故事会:大江将永远铭记》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司