- +1

乔治·奥威尔 | 人总要出去透口气

本文为小说酒馆第111篇,选自英国作家乔治·奥威尔的小说《上来透口气》。

《上来透口气》写于二战前夕。小说的主人公乔治·博林是一个惨淡营生的保险公司推销员,有一个凡事都很消极的妻子和两个熊孩子,他渴望着像鱼儿一样跃出池塘透一口气。于是,他瞒过家人计划了一场童年回忆里的家乡之旅。那么,逃离、回归、还是最终妥协?上来透口气是否终究只是一个幻想?

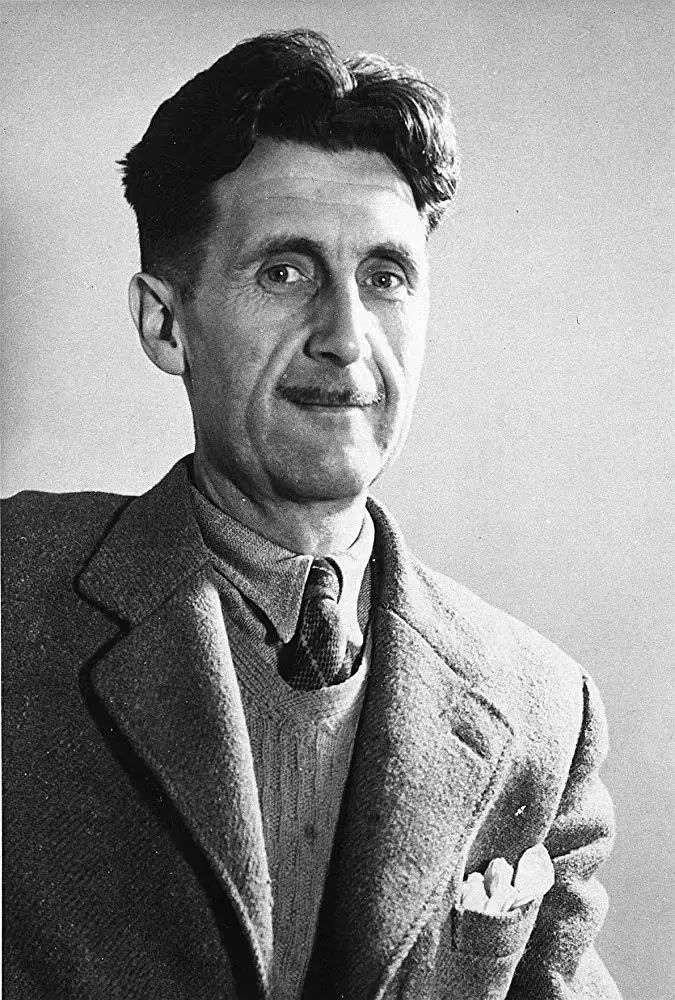

▲ 乔治·奥威尔(George Orwell),英国著名小说家、记者和社会评论家。代表作有《动物庄园》和《一九八四》。

01.

“当我看到篱笆下的报春花和红色余烬时,

我觉得自己还活着。”

报春花开始绽放了。我猜现在应该是三月份了。

我开车经过了威斯特汉姆,正朝帕德利而去。我得去给一家五金商店作评估,然后去访问一个想买人寿险却又犹豫不决的顾客,如果我能找到他的话。他是我们的本地中介介绍来的,但到了最后一刻他却害怕了,拿不定主意自己能不能付得起钱。我很擅长和人打交道,全拜是一个胖子所赐。

人们和我打交道时总是心情愉快,觉得开支票几乎是一件开心的事情。当然,对付不同的人要用不同的手段。对于有的人你要把重点放在收益上,而对于其他人,你可以不动声色地吓唬他们,暗示如果他们没有买保险就死掉的话,他们的老婆会有什么下场。

我的这辆旧车在延绵的丘陵间起起落落蜿蜒而行。上帝啊,多么美妙的一天!你知道三月份当冬天突然间似乎放弃了挣扎时天气是什么样子的。过去这几天天气一直很恶劣,人们称这种天气为“清冷”,天空是一片冰冷而坚实的蔚蓝,风就像一把钝刀割着你。

突然间,风停了,太阳出来了。你知道那种天气。浅黄色的阳光,树叶纹丝不动,远处起了一层淡淡的雾,你可以看到羊群散布在山坡上,像一团团白垩。山谷下面正在烧火,浓烟缓缓地向上升去,融入薄雾中。路上没有别的车辆。天气很暖和,你很想脱掉身上的衣服。

我来到一处地方,道路两旁的草坪里长满了报春花。可能还有一小块露出黏土的地皮。开出二十码外我放慢车速,停了下来。这种好天气可不容错过。我觉得我得下车呼吸一下春天的气息,或许可以乘周围没有人摘几朵报春花。我甚至掠过想摘一束花送给希尔达的念头。

我关掉引擎,走出车外。我不喜欢让这部旧车挂着空挡,因为我总是担心它会把挡泥板或什么给震掉。那是辆1927年的旧型号轿车,已经开了非常远的路程。如果你打开机罩看看前面的引擎,你会想起古老的奥地利帝国,所有的零部件就靠几根绳子绑在一起,但还是能让活塞保持运转。你不会相信会有任何机器同时往不同的方向震动不停。就像地球的运动一样,有二十二种不同的震颤方式,或许有这么多吧,我记得在书上读过。如果你从后面看着它挂着空挡的话,活脱脱就像看着一个夏威夷女孩跳草裙舞。

路边有一道五栅的大门。我走过去靠在门上。视野里没有人,我把帽子稍稍往后推,让芳香的空气吹拂我的额头。篱笆下面的草地上长满了报春花。在大门里面一个流浪汉或什么人留下了一堆篝火的痕迹,白色的灰烬还徐徐地冒着烟。远处有一个小小的池塘,上面漂着浮萍。这块地种了冬小麦,地势很斜,上面落着一些白垩粉,还有一小片山毛榉林。树上长了看得不太真切的嫩叶。所有的东西都纹丝不动,风似乎连那团灰烬也吹不动。除了某个地方有一只云雀在歌唱之外,周围一片静谧,连一架飞机也没有。

我在那儿呆了一会儿,靠在大门上。只有我一个人,就只有我一个人。我看着那片田野,那片田野也在看着我。我心里有种感觉——我不知道你明不明白。

我的感觉现在已经很少有了,一说出口就显得很愚蠢可笑。我感觉很幸福。我觉得虽然我无法永远活下去,但我愿意永远活下去。如果你愿意,你可以说这只是因为今天是春天的第一天,是季节效应或其它什么影响了性腺体的结果。但并不只是这样。

很奇怪,眼前的这一幕中突然让我觉得活下去还是值得的不是那些报春花或树篱上的花蕾,而是靠近门口的一堆篝火。你知道在无风的日子篝火是什么样子的。木柴都已经被烧成了白色的灰烬,但仍然保留着原来的形状,在灰烬下你可以看到里面仍有鲜红的火苗。一团红色的余烬看上去更有活力,比任何有生命的事物更让我感觉到生命的活力,真是很有趣。它有种特别的品质,让人觉得很顽强很活跃——我想不出贴切的词汇。但它让你知道你还活着。它是一幅画的画龙点睛之笔,让你注意到了其它一切事物。

我弯下腰想摘一朵报春花。我碰不到——肚腩太大了。我蹲了下来,摘了一小束花。运气真好,没有人看到我。那些树叶有点起皱,形状像兔子的耳朵。我站起身,把那束报春花放在门柱上。然后,我一时冲动,把假牙从嘴里取下来,看着那些牙齿。

如果我有一面镜子,我想看看自己的全身像,虽然我已经知道自己长着一副怎样的尊容:一个四十五岁的胖子,穿着一套不太合身的灰色人字呢西装,戴着一顶圆礼帽。娶了老婆,有两个孩子,在郊区有一座房子,这一切都写在我的身上。

我长了一张赤红的脸膛和一双干涩的蓝色眼眸。我知道,你用不着告诉我。但是,在我匆匆看了一眼那排假牙,把它塞进嘴里之前,让我觉得惊讶的是那种无所谓的感觉。连戴假牙也无所谓。我是个胖子——是的。我看上去像一个赛马会经纪的落魄兄弟——是的。除非给钱,否则没有女人愿意和我上床。这些我都知道。但我告诉你吧,我不在乎。我不想要女人,我甚至不想恢复青春。我只想活着。当我看到篱笆下的报春花和红色余烬时,我觉得自己还活着。那是一种内在的感觉,一种温和的感觉,却又像是一团火焰。

02.

“为什么人们宁愿花时间尽干一些傻事,

却不愿到处走走看看这些事物呢?”

在树篱后面,池塘上漂满了浮萍,就像一张地毯一样。如果你不知道什么是浮萍,你或许会觉得它很坚实,可以踩在上面。我不知道为什么我们都这么傻。为什么人们宁愿花时间尽干一些傻事,却不愿到处走走看看这些事物呢?

以那口池塘为例——里面有多少神奇的动物:蝾螈、水蜗牛、龙虱、石蚕蛾、水蛭,天知道还有多少种只有拿显微镜才能看到的微生物。它们就在水底下过着神秘的生活。你可以花一辈子观察它们,观察十辈子都行,就算是这样你也无法观察完一口池塘里的生物。这让你感到好奇,心中燃起了奇怪的火焰。那是唯一值得拥有的东西,但我们都不想要它。但我想要这种感觉,至少在这个时候我是这么想的。

别误会我所说的话。首先我要说的是,和大部分伦敦人不一样,我并没有多愁善感的乡村情结。我就是在该死的农村里长大的。我不想阻止别人住在城镇或近郊。只要自己喜欢,住在哪儿都好。我不是在说所有的人都得一辈子到处闲逛,采摘报春花什么的。

我清楚地知道我们都得工作。正是因为矿工们在煤矿里撕声裂肺地咳嗽,女孩子们在敲着打字机,才有人可以享受闲暇采摘鲜花。而且,如果你不是一个大腹便便、有温暖的家的胖子的话,或许你不会有采摘鲜花的闲情逸致。但这些并不重要。这就是我置身于这里的感觉——我得承认,这种感觉不是时常都有,但时不时会出现。

我知道那是一种美妙的感觉。而且,每个人,几乎每个人都有同感。这种感觉一直就在身边,我们都知道它就在身边。停止机关枪的扫射!停止追逐你正在追逐的事物!平静下来,让你的呼吸平息下来,让一丝宁静沁入你的心灵。没用的。我们都不会这么做,只是继续进行那些该死的蠢事。

下一场战争正蓄势待发,大家都说1941年会打仗。再绕着太阳转三圈,我们就会径直投入战争的怀抱。炸弹就像黑色的雪茄一样落到你的头上,布朗式机关枪倾泻出流线型的子弹。我担心的并不是这些。我年纪太大了,不会上战场。当然,届时会有空袭,但空袭不会炸到每一个人头上。而且,就算这种危险真的存在,不到事到临头的时候是没有人会去想它的。

我已经说过好几次了,我害怕的并不是战争,而是战后的情形。但即使是战后也不会对我有什么影响。因为谁会在乎像我这样的家伙呢?我胖得不配当个政治嫌疑犯。没有人会把我干掉,或拿橡胶警棍揍我。我是一个普通的中层人士,乖乖地听警察的话。至于希尔达和两个孩子,他们或许不会注意到有什么不同。但是我还是很害怕。那些铁丝网!那些口号!那些巨大的脸庞!用软木密闭的地下室,刽子手从你身后把你崩了!

事实上,那些远比我愚钝的人也很害怕。但为什么?因为这意味着和我一直向你描述的这种心里特别的感觉道别。你可以称之为安宁。但当我说安宁的时候,我并不是指没有战争。我指的是内心的感受。如果那些拿着橡胶警棍的人控制了我们,这种感觉就永远消失了。

我拾起那束报春花,闻了一下。我想起了下宾菲尔德。真是有趣,我已经将故乡忘怀了二十年,而过去两个月来却老是会想起它。这时候一辆汽车正在公路上驶来。

它让我惊醒过来。我突然间意识到自己在做什么——我在采摘报春花,而我原本应该去帕德利巡视那家五金商店的存货。

而且,我突然意识到,如果那辆汽车里的人看到了我,会是一番什么情景。一个戴着圆礼帽的胖子正拿着一束报春花!这实在太不像样了。胖子可不能摘报春花,至少不能在大庭广众之下这么做。

趁那辆汽车还没驶过来我连忙把那束花丢在树篱上。我干得很漂亮。那辆汽车里坐着几个二十岁左右的年轻人,要是被他们看到,我肯定会被耻笑的!他们都在看着我——你知道那些坐着小汽车朝你开来的人是以什么眼神看着你的——我突然想到即使到了现在他们或许还能猜测出我刚才在干什么。最好让他们以为我在做别的事情。一个家伙会在一条乡村道路旁边下车做什么呢?这不明摆着嘛!那辆小汽车经过的时候我假装在拉裤子的拉链。

我摇动曲柄启动小汽车(自动启动装置已经坏了),坐进车内。有趣的是,就在我拉拉链的时候,当我一心只关注着那辆车里坐得满满当当的年轻傻瓜时,我想到了一个绝妙的主意。

我要回下宾菲尔德!

为什么不回去呢?我一边将汽车开到全速一边想,为什么我不回去呢?有什么能阻止我呢?为什么以前我就没有想过这个念头呢?到下宾菲尔德安静地度个假——这正是我想要的。

别以为我想回下宾菲尔德定居。我可不想抛弃希尔达和孩子们,改名换姓重新开始生活。那种事情只会存在于书籍里。但有什么事情能阻止我偷偷溜回下宾菲尔德,一个人在那里安安静静地住上一星期呢?

我几乎已经在心里计划好了一切。钱这方面没有问题。我还有十二英镑的私房钱,这笔钱可以让你舒舒服服地过上一个星期。我有半个月的年假,通常是在八九月的时候用掉。但如果我能编个说得通的故事——某个亲戚患上绝症奄奄一息了之类的故事——或许我可以让公司批准我分两次放年假。然后我就可以在希尔达知道发生了什么事情之前独自呆上一个星期。到下宾菲尔德度假一周,离开希尔达、孩子、飞龙保险公司、埃尔斯米尔路,不用为了还分期付款的账单而吵架,不会被交通噪音搞得你整个人都傻掉——整整一个星期到处溜达,聆听寂静的天籁。

但你会问,为什么我想回下宾菲尔德呢?为什么要去下宾菲尔德呢?我要去那里干什么呢?

我什么也不想干。这就是重点的一部分。我只想享受安宁和静谧。安宁!在下宾菲尔德我们曾经有过安宁的生活。我已经向你描述过战争之前我们的生活。我不是在违心地说那是完美的生活,我知道那是沉闷萧条的生活,那里的人就像蔬菜一样。你可以说我们就像一根根萝卜,但萝卜不会活在老板的恐怖之下,他们不会彻夜不眠担心下一次萧条和战争。

我们的内心很宁静。当然我知道即使回到下宾菲尔德,那里的生活可能已经改变了。但那个地方不会改变。宾菲尔德馆的周围依然会有山毛榉树林。还有伯福德堰的纤道和集市的马槽。我想回那里,就只待一周,让那种感觉浸润我的心灵。这有点像东方的圣贤归隐田园。我觉得情况再这么继续下去的话,接下来的几年会有很多人选择遁世,就像老波特斯告诉过我的,在古罗马时期隐士太多了,每个洞穴都排起了长队。

03.

“我们不知道艰难时局什么时候会到来,

但我们都知道它肯定会来。”

但我并不是在缅怀躲在子宫里的感觉。我只想在艰难的时候到来之前找回自己的勇气。因为还有不至于蠢到家的人不怀疑艰难时局会到来吗?我们不知道艰难时局什么时候会到来,但我们都知道它肯定会来。或许会有一场战争,或许会有一场萧条,以后不知道会怎样,但肯定不会是好事。无论我们往哪个方向去,都只会每况愈下。步入坟墓里,陷入泥沼中——不知道会有什么结局。除非你调整好心情,否则你无法面对那种事情。

战后二十年来,我们失去了一些东西。我们的活力正被渐渐抽干,直到最后点滴不剩。我们总是在奔波忙碌,为了一点金钱而争得你死我活!沙丁鱼巴士、炸弹、无线电、电话铃声,以为这些将会是永恒。我们患了神经衰弱,我们的骨骼里原本应该充满骨髓,却变得空空如也。

我踩下油门。想到回下宾菲尔德,我的心情已经好多了。你知道我有什么感觉。上来透口气!就像海里那些大海龟,晃晃悠悠地游上水面,伸出鼻子深深地吸一口气将肺部填满,然后又沉下去,和海草与章鱼为伍。我们在垃圾箱的底部就快闷死了,但我要游到顶部去。回下宾菲尔德去!我的脚一直踩着油门,直到这部老爷车开到几乎四十英里的最高时速。它发出咔嗒咔嗒的声音,就像一个装满了陶器的托架,在噪音的掩盖下,我几乎想开始高歌一曲。

当然,煞风景的是希尔达。想到她我的心里不禁一紧,把车速降到二十,整理一下思绪。

当然,希尔达迟早会查明真相。至于八月份只有一星期假期这件事,我或许可以瞒天过海,骗她说今年公司只给我一个星期的年假。或许她不会刨根问底地纠缠不休,因为想到可以削减度假的开支她高兴都来不及。那两个孩子反正总会去海滨住上一个月。难点是怎么在五月份那个星期找到一个托辞。我可不能没有交待就人间蒸发。我想最好的方式是事先告诉她公司会安排我出差,去诺丁汉、德比、布里斯托或某个比较远的地方。如果我提前两个月告诉她这件事的话,或许她不会觉得我有什么事情隐瞒着她。

但她迟早会发现的。相信希尔达!她一开始会假装相信我的话,然后她会以不动声色而锲而不舍的方式查出我根本没去诺丁汉、德比、布里斯托或其它地方。她的行事风格真是令人叹为观止。如此坚毅卓绝!她会一直保持低调,直到她洞悉你托辞里的每一个漏洞,然后突如其来,当你不经意地说起这件事时,她就开始向你发起进攻,跟你算起了旧账。“星期六晚上你去哪儿了?少骗人了!你和一个女人在一起。看看这些头发,是我给你洗背心的时候发现的。看看!我的头发是这种颜色的吗?”

然后好玩的事情开始了。天知道这种事情发生过多少遍。有时候她猜对了,有时候她猜错了,但后果总是一样的。连续几个星期不停地絮絮叨叨!每吃一顿饭都得吵一架——孩子们根本不知道发生了什么事情。最绝望的事情莫过于告诉她我去了哪儿度周末和为什么要这么做。如果等到东窗事发的那天我再去解释,她一定不会相信。

但是,该死的!我想,为什么要为此烦恼呢?事情还远着呢。你知道这种事情在事前和事后感觉根本就是两回事。我又踩下油门。我又萌发了一个想法,几乎和刚才的想法一样大胆。我不会在五月份的时候去,而是在六月下旬的时候去,那时正是垂钓的好季节,我会去钓鱼!

04.

“我为什么不去钓那些鲤鱼呢?”

为什么不去钓鱼呢?我想要得到安宁,而钓鱼就很安宁。然后,最美妙的想法掠过我的脑海,差点让我激动得把车子驶离路面。

我要去钓宾菲尔德馆后面池塘里的那些大鲤鱼!

为什么不去钓鱼呢?我们的生活方式难道不是很奇怪的事情吗?总是觉得我们想做的事情是不可能实现的。我为什么不去钓那些鲤鱼呢?但是这个想法刚一浮现,你就会觉得那是不可能实现的事情,是不可能发生的事情,不是吗?即使到了现在,我还是有这种感觉。我觉得我是在痴人说梦,就像想和电影明星上床或赢得拳击重量级冠军。

但这是完全可以做到的事情,并非不可能的事情。钓鱼权是可以出租的。假如出得起价钱的话,现在宾菲尔德馆的屋主或许愿意把池塘租出去。天哪!我愿意付五英镑一天的价格到那口池塘钓鱼。而且,很有可能那座房子依然空置着,没有人知道那口池塘的存在。

我想到那口池塘就坐落在树林的暗处,这么多年来一直在等候着我。还有那条大黑鱼仍在水里游弋。上帝啊,三十年前它们已经那么大了,现在它们得有多大啊?

文字丨选自《上来透口气》, [英] 乔治·奥威尔 著,陈超 译,上海译文出版社,2017年11月

图片丨电影《一个名叫欧维的男人决定去死》(2015)剧照

编辑 | 奇妙

原标题:《乔治·奥威尔 | 人总要出去透口气》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司