- +1

当一个黑人走进白人的村子

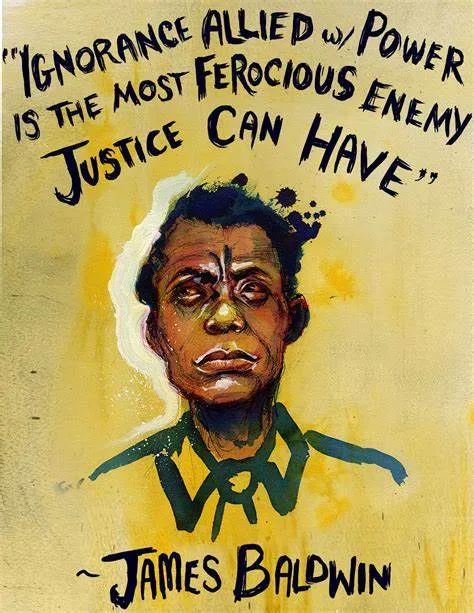

“美国黑人问题的根源是:美国白人要想保持人的尊严,必须找到与黑人共处的生活方式。……在这场旷日持久的战斗中,白人的动机是保护自己的身份,黑人的动机是确立自己的身份。这场战斗远没有结束,今后许多代人仍会感受到它所带来的难料的影响。”

——詹姆斯·鲍德温

▲ 詹姆斯·鲍德温,美国著名作家及社会活动家,美国民权运动的主要文学代言人,亦被誉为20世纪美国文坛的良心,对诸多文坛大师均有深厚的影响。代表作品有《乔凡尼的房间》《另一个国家》《下一次将是烈火》《村子里的陌生人》等。

01.

我不是什么奇异外物。

从现有的证据来看,在我之前,没有一个黑人到过这个瑞士的小村子。

来前我就被告知,我可能是村子里的一道“景观”。我把这话理解为,我这种肤色的人在瑞士很少见;我理解的另一层意思是,城里人到了乡下,总是一道“景观”。可能因为我是美国人,所以我没有想到,有些地方的人,真的没有见过黑人。

村里每个人都知道我的名字,但他们几乎不叫我的名字;知道我来自美国,但他们显然并不相信这点,以为黑人都来自非洲;知道我是一个土生土长在这里的女人的儿子的朋友;知道我住在他们的小木屋里。但直到今日,我还像第一天到来那样,是个陌生人;我在村子里走动时,孩子们总是朝我大喊:“黑鬼!黑鬼!”

必须承认,起初我确实很震惊,以至于不知如何是好。我现在的反应是装出高兴的模样,这是美国黑人自小接受的教育中重要的一部分,他必须讨人“欢喜”。这种“你微笑,世界就会与你一起微笑”的策略,用在这里与专门用在别的地方,收到的效果是同样的,也就是说,完全不起作用。毕竟,一个人的重要性和复杂性要是都难以让人接受,他怎能讨人欢喜。

我的微笑不过是另一种闻所未闻的现象,让他们可以看见我的牙齿。他们并不真看我的微笑,我不由想到,要是我习惯露齿咆哮,他们也不会注意到不同。在美国的时候,我身上的黑人生理特征给我带来了与现在完全不同的、几乎已经忘记的痛苦,而在这里村民的眼中,我的生理特征是既神奇又可怕的特征。

有人认为,我的头发黑如焦油,发质如同钢丝或棉花。有人开玩笑说,我不妨任其生长,长得披满全身,冬天就不用再穿衣服。只要我在太阳下坐上五分钟,胆大的村民肯定会来到我身边,小心翼翼地摸摸我的头发,仿佛害怕电击,或者摸摸我的手,惊讶地发现我手上的黑色居然抹不掉。必须承认,所有这些举动,尽管有真心好奇的一面,绝无故意作弄的成分,但也没有把我当人对待:他们只是把我当作一个有生命的奇迹。

我知道他们并不真的有坏心眼,我知道这一点。但是,每当我走出小木屋,我仍然必须在心里反复提醒自己。叫我“黑鬼”的小孩子,不会知道这在我心中勾起的回忆。当我停下脚步和他们说话时,他们说话不无幽默,胆大的孩子还很骄傲。当然,有时候我不会停步,对他们报以微笑,我无心和他们逗乐。事实上,我会酸楚地轻声抱怨,正如我和这些孩子一般大的时候,在他们没有见过的大城市的街头酸楚地抱怨一声:你妈才是黑鬼。乔·伊斯说得没错,历史是一个梦魇——但这可能是一个无人能从中醒来的梦魇。人深陷于历史的牢笼,历史也深陷于人的牢笼。

我想到第一次抵达非洲村子的白人,像我在这里是个陌生人一样,他们在那里也是陌生人;我极力想象,震惊的非洲村民如何摸他们的头发,惊讶于他们的肤色。但是,在第一个被非洲黑人看到的白人和第一个被白人看见的黑人之间,有着巨大的差异。白人将黑人的惊奇当成贡品,因为他是来征服土著,让他们皈依的;他从不质疑,土著要低人一等;而我,丝毫没有征服的念头,我发现自己置身于人群中,他们的文化控制着我,在某种意义上,甚至创造了我;这些人给我造成的痛苦和愤怒,他们难以想象,他们甚至不知道我的存在。假如几百年前他们跌跌撞撞地走进我们的非洲村子,我惊异地迎接他们,他们也许会心生欢喜。但他们今日用来迎接我的惊奇,只会让我寒心。

尽管我可以想尽办法产生不同的感觉,尽管我与小饭馆老板娘之间有着友好的交谈,尽管她家三岁的孩子最终成了我的朋友,尽管我散步的时候会和村民互相致意,尽管我知道没有个体可以因历史在做或已做的事情而受指责,但我依然格格不入。我说这些人的文化控制着我,但他们不可能为欧洲文化担责。美国的文化根脉来自欧洲,但这些人从来没有见过美国,他们中间大多数人见到的欧洲也莫过于山脚下的小镇。但他们的举手投足带着我永不会有的权威性;理所当然,他们认为我不只是村子里的陌生人,还是一个可疑的后来者,没有任何资格享有他们潜移默化中继承的一切。

因为这个村子,无论它多么偏僻,多么原始,它依然是西方,是我如此奇怪地被嫁接进入的西方。就力量而言,这些人在世上任何地方都不可能是陌生人;事实上,他们创造了现代世界,即便他们没有意识到这一点。他们中间最没有文化的人,也以一种我没有的方式,与但丁、莎士比亚、米开朗琪罗、埃斯库罗斯、达·芬奇、伦勃朗、拉辛有着某种联系;沙特尔大教堂会默默地对他们诉说的东西,不可能对我诉说,正如他们中间任何人要是到了纽约的帝国大厦,帝国大厦对他默默诉说的东西,不可能对我诉说。从他们的颂歌和舞蹈中产生了贝多芬和巴赫。倒回几个世纪,他们已满身荣耀;而我在非洲,看到的是征服者到来。

就个人来讲,受到轻视而产生的愤怒是无用的,但也是绝对不可避免的;这种愤怒通常被低估,即便在终日怀有愤怒的人中,也很少有人理解,但它是创造历史的动力。愤怒只能艰难地由理智来控制,但不能被彻底控制,因此它听不进任何理由。这是纳粹德国所鼓吹的统治民族的普通代表们完全无法理解的事实,因为他们从来没有感觉到这种愤怒,也难以想象这种愤怒。愤怒也不能藏匿,只能掩饰。这种掩饰骗过了没有脑子的人,加强了愤怒的力量,并在愤怒中平添轻蔑。

无疑,世界上有多少黑人,就有多少办法应付由此产生的紧张状态,但没有一个黑人希望完全摆脱这场内心的战争:愤怒、掩饰和蔑视,是他第一次意识到白人的力量之时不可避免产生的伴随物。这里的关键是,由于白人在黑人的世界里代表了如此重的分量,白人的现实和黑人的现实远非对等;因此,所有的黑人对所有的白人都有一种谋划好的态度,要么剥夺白人那宝贵的天真,要么让白人为自己的天真付出惨重的代价。

黑人千方百计要白人切莫再把他们当作奇异外物,而要承认他们也是人。这是一个很难接受的要求,因为白人的天真中包含了极强的意志力。大多数人虽然并不天生就邪恶,但也并不天生具有反省能力;白人宁愿将黑人排除在人的范畴之外,因为这样更容易保护他们的天真,避免叫去为其祖先或邻人犯下的罪行承担责任。不过他们必然意识到,自己在世界上的位置比黑人好,他们必然会有这种怀疑,担心由此会遭黑人仇恨。但他们既不希望被仇恨,也不希望换位置,这时,紧张不安的他们难免会求助于白人发明的黑人传说。这些传说最普遍的效果是,白人发现自己掉入了陷阱,也就是他们自己语言的陷阱:他们的语言描述了地狱,描述了诱惑人下地狱之物的特性;他们的语言把地狱和诱惑人下地狱之物描述得像黑夜。

当然,所有的传说都有一定程度的真实性,语言的根本功能就是借助对世界的描述来把握世界。无论是在想象中,还是在现实中的大多数情况下,黑人都不在救赎名单之列,这一点相当重要;尽管西方几百年来一直在“买”非洲土著以救赎他们的灵魂,但黑人还是不在拯救之列。我冒昧猜测,与这样一个明显不能救赎的陌生人切割,是迫切的需要;更何况,谁也猜不到这个陌生人的心里到底揣着什么样的复仇梦想;反过来问,让那些没有得到救赎之人享受妙不可言的自由,世上还有比这样的想法更诱人的东西吗?当一个人在黑色面具之下开始想让别人感知时,别人难免又惊又怕,想知道他是什么东西。当然,我们对他者的想象,受到我们自身个性的左右;黑人和白人关系的一大讽刺是,只有借助白人对黑人的想象,黑人才能知道白人是什么样的人。

02.

美国黑人问题是一部可耻的历史,

也是一种成就。

这个村子使我深切地体会到这个事实:过去曾经有一天,并不很遥远的一天,当美国人还不算是美国人,只是心怀不满的欧洲人,他们面对一个未被征服的广袤大陆,信步走进一个集市,第一次看见了黑人。可以肯定,这种情景使他们吃惊不小,他们立刻断定,这些黑人并不是真正的人,而是牲口。一点不错,新世界的定居者必然要调和他们的道德假设与作为事实和必要性的蓄奴制,这大大强化了黑人不是人而是牲口这种看法的诱惑力;一点不错,美国人这种直率的看法,也表达了所有的奴隶主对所有奴隶的态度,只不过程度不同而已。

但是,在所有的前奴隶、前奴隶主和三百多年前美国人开始将第一批黑奴贩运到詹姆斯镇的这场戏剧之间,至少可以看到两个不同点。一方面,过去的奴隶认为可以摆脱主人的控制并为此而抗争,但美国黑奴并不这么认为。现代社会为权力的目的和范围带来了巨大变化,终结了奴隶可以从主人手里夺回权力的假设。但是,这种夺回权力的假设,在今日以前所未有的方式,带着可怕的意味死灰复燃。另一方面,即便这种假设以未曾消减的力量继续存在,美国黑奴也不能用之给他的处境带来尊严,因为这种假设有一个前提:即便是在记忆里,逃亡中的奴隶仍然与他的过去保持联系,仍然有许多办法尊崇和维持先前的生活方式。简言之,他仍然能够保持奴隶的身份。

美国黑奴的情况并非如此。在全世界的黑人中,他们是独一无二的,因为他们的过去是真正地一次性被吊销。我们忍不住会想,第一个黑奴对他生的第一个孩子到底会说什么。有人告诉我,海地人能够把祖先追溯到非洲国王,但希望认祖归宗的美国黑人将发现,他查家谱的过程将被一份签名的卖身契遽然终结。这就是他祖先的入境证件。那个后来成了美国黑奴的俘虏,在他受奴役的时代,且不说当时的环境,丝毫没有可能从主人手里夺回权力。没有任何理由认为他的处境会变化,也没有任何东西暗示他的处境会有所不同。用富兰克林·弗雷泽的话说,他必须找到“在美国文化里生存或者死亡的动机”。美国黑人的身份在这种极端状况下产生,这种身份的演变,是其主人心灵和生活中最难以忍受的焦虑的根源。

美国黑人历史的独特性还在于他的人性问题,他作为人的权利问题,对于几代美国人来说,这都是一个十分激烈的问题,最终,它成为分裂美国的一大问题。正是这个问题,产生了“黑鬼”这个恶毒的绰号。欧洲没有这样的问题,因此,欧洲完全不理解它最初如何出现,为何出现,为什么后果往往是灾难性的、难以预测的,为什么直到今天仍然没有完全解决。欧洲拥有的黑人一直生活在欧洲的殖民地,因为有空间的距离,黑人对欧洲人的身份没有威胁。

即使黑人的确对欧洲人的良心构成了问题,谢天谢地,这也是抽象的问题:事实上,对欧洲来说,作为人的黑人,并不存在。但在美国,即使是一个奴隶,黑人也是社会机体中不可分割的部分,每个美国人都必须对他有一个态度。直到今天,美国人仍试图把黑人问题抽象化,这种抽象化实质上揭示了黑人的存在对美国国民性的巨大影响。

▲ 纪录片《我不是你的黑鬼》,改编自鲍德温的遗作《记得这屋子》;民众举牌反抗:“没有人要黑鬼”

探讨美国黑人的历史时,非常重要的一点是要意识到:美国人信仰的基本观念,其实并非像美国人自以为的那样源于美国。它们来自欧洲。美国建立的民主制度与过去并非彻底地决裂,而是因为美国人面临这种把民主的观念扩大的必要性,所以要把黑人包含在内。

毫不夸张地说,扩大民主观念的过程会很艰难。美国人不可能放弃他们的信仰,不仅因为似乎只有这些信仰才能合理地解释他们做出的牺牲,他们洒下的鲜血,还因为这些信仰为他们提供了唯一的堡垒,免于道德混沌,这种道德混沌与他们命定要征服的物质混沌一样绝对。但美国人发现自己身陷的这种情形中,这些信仰威胁到一个观念——无论人们是否喜欢这样认为,反正这个观念是西方遗产的核心——白人至上的观念。

美国人坚持这种野蛮而刺耳的观念,把自己弄得声名狼藉,但这种观念不是他们的首创;世人没有注意到的是,美国人犯下的暴行,暗示了他们对于这种观念的生命和力量有某种前所未有的不安;如果实际上没有这种不安,那么就暗示了这种观念的真实性。白人至上的观念只是基于白人是文明的创造者(现代文明——也是唯一重要的文明;所有先前的文明只是给现代文明的“捐献”),是文明的继承者和捍卫者。

因此,美国人不可能接受黑人作为自己人,因为这样做危害了他们作为白人的地位。但是,不接受黑人,就是否认黑人的人性,否认黑人有人的重要性和复杂性;要否认这种不可否认的东西,迫使美国人拼命寻找理由来解释,几乎到了变态的程度。

▲ 鲍德温站在“有色人种入口”的门前

美国黑人问题的根源是:美国白人要想保持人的尊严,必须找到与黑人共处的生活方式。这个问题的历史可以归结为美国人用的手段——私刑和法律、种族隔离和合法承认、恐吓和让步——用来与这种必要性和解,或与之周旋,或(最常见的是)找出可以同时达到这两种效果的方法。结果,形成的景象愚蠢而可怕,正如有人一针见血地指出,“美国黑人是一种精神错乱的表现形式,严重影响着白人”。

在这场旷日持久的战斗中,白人的动机是保护自己的身份,黑人的动机是确立自己的身份;这场战斗远没有结束,今后许多代人仍会感受到它所带来的难料的影响。尽管过去黑人在美国受到了恐吓,直到今日还偶尔受到恐吓,尽管残酷而必然的,黑人在这个国家的地位还很暧昧,但他早就赢得了这场身份战争。

他不是到西方的游客,而是西方的一个公民,一个美国人;他像那些鄙视他的美国人、怕他的美国人、爱他的美国人一样,都是美国人;因为他带来的挑战是不可避免的,所以那些美国人要么变得越来越弱小,要么变得越来越强大。

他或许是世上唯一一个与白人的关系更可怕、更复杂、更有意义的黑人,这种关系超出了简单的施虐和受虐。他过去的幸存和他现在的成长,都依赖于他将自己在西方世界的独特地位,转化为自身优势的能力,转化为对这个世界有利的能力。他的任务是从经验中提炼出给他营养的东西,提炼出一个声音。

现在,是时候意识到,美洲大陆上演的这场种族之争的戏剧,不仅创造出了一种新的黑人,还创造出了一种新的白人。在这个古朴的欧洲村子里,白人仍把我当作陌生人,奢侈地看个不停,但美国人绝不会有任何路径变得像这个村子里的人一样古朴。对任何当代的美国人来说,我都不再是陌生人了。美国人与其他民族不同的一点是,其他民族从来没有如此深刻地参与黑人的生活,反之亦然。

直面这个事实及其全部的意蕴之后,不难看到,美国黑人问题不只是一部可耻的历史,在某种意义上也可以说是一种成就。因为即便它有万般不是,也得说上一句:这个问题提出的永久挑战,也在某种意义上得到永久的应对。这是黑人与白人的经历,在我们今日面对的这个世界,这种经历,或许会被证明对我们有必不可少的价值。

这个世界已不只是白人的世界,它也绝不会再成为白人的世界。

文字丨选自《村子里的陌生人》,[美] 詹姆斯· 鲍德温 著,李小均 译,南京大学出版社·守望者,2023年2月

图片丨《杀死一只知更鸟》《为奴十二年》《我不是你的黑鬼》剧照

编辑 | Stella

原标题:《当一个黑人走进白人的村子》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司