- +1

复旦大学邓建国:传播学的“存在”决定其“本质”|对话学者

随着人工智能、区块链、AIGC、元宇宙等技术不断跳入人们的视野,技术飞速发展的同时,我们的生活节奏也不断加快。你或许会思考:技术背后的逻辑是什么?技术与人、社会、文化的关系在未来何去何从?新闻业在新时代有何变化?我们如何对抗加速的社会带来的焦虑与迷茫?

本期“对话学者”与复旦大学新闻学院传播学系教授、博士生导师邓建国老师进行深度访谈,我们聊了聊他的工作、学习经历与心得体悟,他对社会热点事件、前沿媒介技术的经验性感受和理论分析视角,在对话中了解他的研究脉络和研究兴趣,倾听作为新闻传播领域的资深学者的他对年轻求学者的建议与教诲。

邓建国

2000年,邓建国进入新闻界,后辞职读博,毕业后进入学界。作为学者,他努力将传播理论与实务融会贯通,做到知行合一。从媒介融合,到国际传播,再到传播思想研究,邓建国老师将自己比喻为“狐狸型学者”,兴趣广泛,思维活跃、观察入微。他信奉传播学的“存在主义”,认为传播的存在决定其本质,它的边界在哪里由传播学者自己的研究来确定。

“学者当优游涵泳,不可躐等而进。”他认为年轻的学习者应当在注意力涣散的时代慢下来,体会学识和智识上的趣味,才能从容不迫,后来居上。邓建国老师建议我们要秉持着非功利的心态学习,“不要浪费你的每一次选择,要让你的前一份工作成为你后一份工作的垫脚石,这样你的人生不管在哪里,不管做什么,你都会不断地进步。”

Q:在新媒体日新月异的今天,新闻传播理论和实践之间的距离在增大,您做记者时的新闻业界与现在发生了哪些变化?

A:变化翻江倒海。我昨天看了一个电影叫《不止不休》,其中的一个调查记者是张颂文演的,我看到电影中20年前的新闻编辑室的场景,感觉恍如隔世。

我2000年从华东师大硕士毕业,到上海文汇新民报业集团(后来和解放日报集团合并成为上海报业集团)下的Shanghai Daily工作。那时是报纸最好的时代,因为经济快速发展,城市经济活动活跃,社会对信息的需求非常旺盛,也导致纸媒的广告收入很高。新闻业当时被称为“最后的暴利行业”。那个时候,做记者编辑远比做大学老师的收入多,大学老师只有2000多块钱收入的时候,电视台可以到达1万多。在报社工作4年后,我有幸进入复旦新闻学院读传播学博士。后来听新闻学院的老师说,当时很多老师忍受不了做大学老师的清贫,就辞职到媒体去工作了。

那些年媒体扮演的社会监督功能非常明显。都市报竞争激烈,各大媒体争相报道社会热点事件。尤其《南方周末》和《南方都市报》等都一纸风行,引领了媒介监督,推动社会进步。比如2001年的孙志刚事件被《南方都市报》记者陈峰和王雷首次报道后,引起了社会重大关注,最后促成了强制性的收容遣送制度废除。当时互联网还未成为主流,纸媒新闻报道很能推动社会进步,记者个人靠自己的能力和学识为社会服务,成名成家实现社会向上流动也比较容易实现。当时于社会和个人,做新闻都是很有价值和吸引力的事,所以有新闻理想的人也很多,比如《不休不止》中刻画的调查记者韩东就是没钱、没学历、没背景的“三无青年”,但他凭着自己的能力竟然能进入报社任实习记者。但现在不一样了,首先,纸媒遭遇了技术的冲击,受众注意力转移,纸媒的黄金时代早已不再;其次,在经济快速发展的时代,由于各地经济发展不平衡、民众受教育程度不一、地方文化不一、新闻管理政策有差异,这就导致许多所谓的“机会结构”可为调查性记者所用,所以监督性报道层出不穷,公众对信息的多样需求也较能得到满足。今天,这种机会结构很少了,新闻的社会监督功能变弱,新闻媒体的社会和经济效益都受到影响,这造成了调查性记者的消失。

Q:新闻学界与业界是否存在着人们通常认为的理论与实践之间的鸿沟?

我不认为有鸿沟。我认为新闻传播的研究者和从业者都有可以相互学习的地方。

研究者可能会认为新闻业变得越来越不“新闻”,所以对新闻实务越来越缺乏兴趣。从业者对研究者可能有一种失望,认为“不会做新闻的,教新闻,不会教新闻的,教新闻摄影”或“你们写的新闻学论文根本解决不了我们新闻业的现实问题,有何用?”

做新闻实务的是否比搞新闻传播理论的优越?我觉得,未必。有的实务工作者在微观层面做了20年,很知道how, 但却很少会问一个why,甚至以为how 就是why。而但凡问到why, 就会涉及理论,甚至哲学。还有的人从事实务多年,一直受某种理论指导却浑然不知,整天还在骂理论没用。

那么搞理论的是否天然就比做实务的优越?当然也未必。世界上从来没有纯粹的理论,它(why)必然来自对实践(how)的考察和提炼。

我认为,实务工作者每天忙着滚动新闻的发布,非常忙,媒介融合运动大幅增加了他们的工作量,让他们更加没有时间和心力停下来充电,这是值得同情和理解的。但另一方面,我也认为,也许正是因为如此,实务工作者更要有一些理论素养。实务工作者积累到一定程度就必然会从实践者转为带教老师或管理者,此时理论素养就成为必需。大多数有解释力的理论并非空对空,而是对数代前人实践经验的系统性总结和提炼,具有跨越时空的解释力,缜密而富于逻辑。凡有理论素养者必能长远发展。

卢因说:没有什么能比一个好的理论更具实际了(there is nothing so practical than a good theory)。他的意思是说,只有讲求实际的理论才是好理论,理论的也必然是实际的。我是卢因的这句名言的坚定信奉者。

Q:您做国际新闻记者和编辑的经历对您以后的生涯产生了怎样的影响?

影响还是蛮大的。我硕士毕业后,记者也没做多久,很快就转成了编辑。整个编辑工作的流程环节比较多,包括从美联社或法新社选稿、选图片、画版面、写标题和最后审稿等。这让我对英语新闻生产的全流程有比较全面和深入的了解。而且审稿时每天要快速阅读20多个版面,这大大提高了我的英语阅读理解能力,英语也因此被转化为我非常娴熟的外语,用词也变得比较地道。另外,因为是英文媒体,工作语言是英文,所以有很多老外同事,有印度的、俄罗斯的、新加坡的、英国的、美国的,每天和他们在一起上晚班,锻炼了我的跨语言、跨文化传播能力。最后,我在做编辑时,晚上有很长的阅读时间,那时我通过互联网读了大量材料,包括后来对我考博和读博都很有帮助的内容。

我在这段经历中得到的一个教益是:不管做哪个工作,最好能将它能教给你的本领全部学会。这些本领都是可以迁移的,要让你的前一份工作成为你后一份工作的垫脚石,这样你的人生不管在哪都会不断地进步。

读完博我有幸留在了复旦,现在回想起来我能留校的原因有很多,但主要与我当时具有的三个背景条件相关:我有新闻工作经历;英语好,学院要国际交流人才;我有新闻传播学博士学位。有些朋友知道我的职业发展路径后,认为我很有人生规划,有所谓“长期主义”。但实际上,所有的这些都并非我的事先计划好,我在当编辑时并不知道自己要考博,那时只不过是喜欢阅读、思考、玩软件,算是为我考博做了一些间接的准备而已。这似乎也说明,人生充满着不确定性,有一些计划固然是不错的,但人生并不能完全被计划。今天的年轻人长期被规训为对自己的人生和职业“要理性,要管理,要计划”,很多青年学生通过理性化也确实取得了一定的成绩。但对于理性规划我们不可太迷信。理性是有限度的,如果一个人90%的成功是靠理性,不要忘记还有10%的成功靠感性、激情和义无反顾甚至孤注一掷。我们都控制不了机会什么时候来或者它会不会来;我们唯一能控制的是,如果机会竟然来了,我们能抓住它。

Q:Web3.0是什么,它的到来将会怎么影响新闻业?

A:你的提问很跳跃。我并非技术出身,对复杂的Web3.0并不是很了解。通俗地讲,加密技术和区块链技术支撑了所谓Web3.0的出现。这些技术可以确保内容的传输、使用和修改能被跟踪和记录,因此在金融交易和知识产权保护领域均有很广阔的应用前景。它对人类社会既有的政策性信用保障机制(比如银行等)构成了一定的挑战。

对新闻传播而言,Web3.0的价值在于:内容生产者可以对其内容进行加密,任何未经授权而使用其内容的行为都会被跟踪和记录,从而能实现版权保护和内容交易。2018年,我在《新闻记者》上发表过一篇名为《新闻=真相?区块链技术与新闻业的未来》的论文,文中指出,Web3.0技术能自动、忠实、完整和非中心化地记录网络时代所发生的一切“交易”,而且其加密货币也可能成为内容产业微支付的手段,从而为其与读者建立直接联系、摆脱广告商业模式提供了条件。同时,区块链与新闻业的结合还需要更多的试错,我们固然不可对它过于乐观,但也不可断然忽视,因为很多迹象表明,它很可能已成为颠覆当今社会所有常规的革命性技术,其潜力不容小觑。如果说Web1.0是“可读的互联网”,We2.0是“可读、可写的互联网”,那么Web3.0可以让内容生产者拥有自己的内容并从中获得收益,即所谓“可读、可写和可拥有的互联网”。

Q:如果说web1.0和web2.0的技术还能被大多数人所理解,web3.0时代的AIGC、元宇宙、区块链好像开始超出人们的认知,就像“历史上汽车取代马车一样”。有学者预言人工智能可能是人类最后的技术,您怎么看待?

A:麦克卢汉说“媒介是人的延伸”。他说,在机器时代,机器是人体的延伸,这个很好理解;到了电子媒体时代,电子媒体是人脑的延伸,这个我们也能够理解,比如电流就像人的生物电流,电报的速度就像人思考的速度一样快。但是到了数字化时代还说“媒介是人的延伸”,我们就不好理解了。所以基特勒批评麦克卢汉说,媒介和人体两者的运作原理完全不一样,人是碳基生物,人的动作是由神经元驱动血肉之躯来完成的,但在使用电脑的时候,我们敲打键盘,字就出现在电脑屏幕上,这时再说电脑是人体的延伸就很荒唐,因为两者的原理大相径庭,一个是生物蛋白质的功能,另一个是硅基比特的功能。回到你的问题,人类的感知尺度与自己的身体大小相关,所以人类有三种东西理解不了,一种是极小的微观,一种是超大的宏观,还有一种是极远的未来,比如说气候变化,动辄就1万年,50万年、100万年,人类是很难理解的。在数字时代,技术会变得越来越微观或者越来越宏大。比如人工智能所以来的芯片、数据和算法,我们人类就根本无法感知和理解。芯片上,一根头发丝差不多相当于6万纳米,但如今全球最先进的台积电芯片已经达到4nm工艺,也就是说采用4nm工艺所制造出来的芯片,是可以容纳几百亿个晶体管,这显然是人类无法感知和理解的;数据上,2021年全球大数据储量达到53.7ZB,2022年全球大数据储量将达61.2ZB。1 ZB= 1,180,591,620,717,411,303,424 比特。对这种天文学意义上的大数字,人类显然也无法感知和理解。算法上,对以GPT代表的所谓“生成式预训练(神经网络)转换器”的工作原理,即使是计算机专家也只能知道它的大致原理而无法对它的行为做出精确的预测。这从某种意义上而言,可以说是好事,因为人工智能的高度复杂性竟然让人类计算机专家和计算机外行同处一条起跑线上了。

至于有人说“人工智能是人类的最后一个发明”,这是关于强人工智能会什么时候出现的预测。我们当然可以做这样或那样的预测。但关键不在这些预测是否准确,而在于它们如果要准确是否还应该具备何种前置条件。比如说,如果这些预测是准确的,那么它会在什么时候会实现?10年之后,50年之后,还是1000年或10000万之后?如果时间框架过长,那对于当下我们人类而言,这种预测是没有什么价值的,因为无法验证。

“人工智能是人类的最后一个发明”的大致意思是,未来某天,人类发明的电脑会足够强大,超过其发明者人类,然后这个最强大的电脑就成为它身后所有发明物的发明者。库兹韦尔认为2045年,人类将能上传自己的大脑,从而完全摆脱碳基身体而实现永生——这就是所谓奇点效应。但这一天何时会到来,我们现在还很难预测。

另外我想说的是,现在我们对人工智能的评价指标还是非常单一的。人工智能专家有一个习惯——将自己作为人类智能的代表,并将自己喜欢的思维游戏用来测评机器的智能。比如我喜欢下国际象棋,我就认为会下国际象棋的机器人就是智能的,我们做算术题,我就认为会做算术题的机器人就是智能的。还有,美国的高考(SAT)、托福、GRE这类考试都测试考生的数学、逻辑、词汇量和阅读能力等,言下之意这些能力就是学生的智能。ChatGPT作为所谓通用人工智能(AGI)在很大程度上克服了专门领域人工智能的不足。但是到底什么是智能呢(What is intelligence)?胡佛大学教授霍华德·加德纳教授提出了“多元智能理论”,认为人类的智能是多元化而非单一 的,主要是由语言智能、数学逻辑智能、空间智能、身体运动智能、音乐智能、人际智能、自我认知智能、自然认知智能八项组成,每个人都拥有不同的智能优势组合。Chatgpt目前仅仅侧重了以上8个方面的少数几个方面。

Q:我们现在可以看到行业正在发展的一些东西,比如说AIGC、元宇宙、脑机接口,您怎样看待这些技术可能对我们的生活产生的影响?

A:我觉得影响肯定会有,但是我还是偏乐观的。任何新技术首先会进入到特定的社会情境当中,它能够在这个社会中产生多大的作用并不完全由技术说了算,还要考虑这个社会的技术基础设施、主导性经济生产方式、政策环境、用户受教育水平和文化背景等。在技术哲学或技术史上有很多例子,比如说将一台直升机送到太平洋某个岛屿上的土著人那里,有人会说这是现代社会对原始社会的降维打击,因为“直升机”(或汽车)来了土著人就没有工作了,没有饭吃了。但事实上怎么样呢?直升机需要汽油、停机坪、会开飞机的驾驶员、机械师、导航元等,而这些东西在原始社会都不具备。很可能,土著人在经历的“机器降神”的惊奇后会将直升机拆掉为己所用,比如用其零部件来切菜、砍树和犁地等。

这意味着,一个技术要产生作用是需要很多前提条件,需要相应的技术、文化和制度系统来支撑,这就是所谓Social Shaping of Technologies (SST)的技术观。因此,对于人工智能的利用和发展,我们要思考,西方国家为什么要那么多的人工智能技术呢?可能是他们的人力比较昂贵,需要AI来替代?技术人员具有理想主义?资本特别为利益驱动?还是技术具有自主性,其发展不可遏制?无论什么是什么原因,驱动西方AI技术快速发展的原因在我们这个国家是否同样具备?西方发达国家的问题是否就是我们这个发展中国家的问题?人家开发或是禁止人工智能,我们是否都要亦步亦趋地跟随模仿?西方的一些技术精英发明出人工智能,我们还没有搞清楚人家的动机,就跟随着惊呼人工智能要取代人类了,然后马斯克之前极力反对人工智能,结果过了两天就购买了1万个价格高昂的芯片,还在推特内部启动了一项AI项目。不同国家的不同社会发展阶段、政治、经济和文化背景都决定了我们对技术应该由不同的态度。如果不假思索地追随西方,就会出现问题错置。

我们所处的这个全球世界,在很多方面都乏善可陈,于是很多人都期盼着貌似中立的科学技术能有所突破,为全球经济带来新的动力。自20年前Web2.0出现以来,技术发展缓慢,到今天20年的技术积累终于在C端应用层面通过ChatGPT体现出来,让很多知识工作者都能真切地感受到它带来的好处,这是ChatGPT热端持续的原因。但它在何种程度上能克服影响技术发展的诸多社会文化因素,我们还要拭目以待。我觉得,我们个人能做的是尽量早和充分地去亲自使用这些技术,发现它的优势与不足,通过与它的不断互动来找到任何机器各自的生态位(niche),实现人机共生。

Q:传播是底层的,注定和所有东西都有关。您平时是如何用传播学的眼光去看待问题的?

A:比如我刚才在微信朋友圈转发了我在B站的最新一期视频,是关于如何读书的。我在转载视频的时候把我曾发在微博上一个相关帖子粘贴过来了。然后有一位复旦大学化学系的教授评论道:“看了你的(微博)文字,比看你的(B站)视频要高效得多。”我回答说,视频是时间型的媒介,用户必须线性地接受;文字是空间型的媒介,用户可以非线性地接受。他回复说,又学习到了两个新词,“时间型媒介”和“空间型媒介”。这两个词对我们传播学师生并不新鲜,但对这位化学系教授而言很新鲜。这就是用媒介思维思考的一个例子。

还有一个例子,一位中文系的教授研究白居易的诗,他发现白居易的诗都是为传播而做的,白话语特别多,朗朗上口,容易传诵。白居易的诗歌创作场景是:有时诗的墨迹还没干,旁边的歌女就开始看着它弹唱了。所以为了传播而做的诗和为了在文人圈子里互相交流欣赏的诗是完全不一样的。同样,今天的微信公众号、抖音、快手里的内容都是为了传播、为点击量而生产的,它们是以受众为中心、以受众趣味为主而生产的内容,因而与为报刊或论文期刊而发表的内容在形式上很不相同。如果我们传播的视角看待世界,你会发现很多事情都很有趣,能给其他学科以很大的启发。

在课上有学生问我,老师,我发现传播学很多的理论都是从社会学中来的,那传播学和社会学有什么区别呢,以及传播学为什么重要呢?我对他说,社会学里面有一些关键的概念,比如说社会化,指一个人如何从自然人变成一个社会性的人,社会化的渠道在传统社会里面是家庭、学校、同龄人。但是今天的儿童可以摆脱家庭和学校,通过看抖音、看电视提早进入成人社会。“中介化”和“媒介化”研究是传播学领域里一个重要的研究领域,丹麦学者施蒂格·夏瓦 指出,媒介化意味着媒介日益融入其他社会制度与文化领域的运作中,同时自身也成为社会制度。社会互动越来越多地通过媒介得以实现。另外刘泱育老师翻译的库尔德里和赫普的著作《现实的中介化建构》对这个现象也做了深入的分析。基特勒说,媒介学应该成为所有学科的元学科,因为“媒介决定了我们的境况”。彼得斯也从媒介学的角度来分析地质学、历史学、考古学、天文学等。比如彼得斯说,达尔文的地质学考古学和历史学本质上就是一个媒介问题。以上大致也就是我看待问题时的传播学和媒介学视角。

Q:老师的研究领域很广,您的思想成长史和研究脉络是怎样的?两者如何相辅相成?

A:我以前因为年轻,发文章的数量比较多,对自己的兴趣所在也不是特别的清晰。最开始是2000年的头十年,因为我的新闻从业背景、英语能力和比较喜欢玩博客,博士论文的题目是《强大的弱连接:中国Web2.0网络使用行为与网民社会资本关系研究》,这应该是国内非常早的关于社交媒体对其用户影响的研究,知网下载量很大,引用量也还不错。此书研究了Web2.0的缘起,回溯了互联网的理论和技术渊源,其中随着今天媒介考古学、媒介物质性以及互联网史研究的兴起而出现的一些概念和理论,我在2007年的博士论文中已有涉及。这常常给我如本雅明所说的“历史有时并非线性延伸,而是其中也存在一些虫洞,过去会穿过它们未来突然出现”的感觉。在讨论技术发展时,我意识到,如果紧追各种技术现象谈现象终究会很吃力,且所发文章很快就会过时。因此我有意比类似文章发掘得深一点,从而增强所发文章的上架期,也让自己觉得发表稍微有些价值。同样是因为我的以上背景,我后来在媒介融合和国际传播方面发文较多,也都有勘破现象触及相关理论和规律的企图。后来,媒介融合和国际传播研究者众,一哄而上,到让我觉得很无趣,所以也就关注较少了。

我很早就有一种理论嗜好症,对现象的第一反应就是去解释。当然这种解释主要停留在书面上,自己去调查的行动力其实很弱,这是我很大的不足。行动力不足的人往往多思多想,例如人工智能的先驱阿兰·图灵和诺伯特·维纳。但这种理论嗜好症也让我的相关知识慢慢积累,觉得与传播理论、思想和哲学是很吸引人的,从中学时代时就若隐若现地对文史哲的兴趣又被激发,觉得还是它们能滋润人。我在阅读和翻译媒介环境学派、凯瑞和彼得斯等学者的作品中,意识到传播学里面有一个长期被忽视“人文传统”,于是似乎明确了自己的兴趣和研究方向。不过,说实话,我也并非在传播思想史上有多深的研究,其实远不如在这个领域很有专研和建树的同龄人,比如刘海龙、胡翼青等教授。但正如我在另一篇访谈文章里所说的,我似乎不喜欢给自己贴上某个单一的标签,也很抵抗一种单一的定义。我对什么都感兴趣,我什么都是,也什么都不是。我就是我吧。传播学作为一个领域浩瀚广博,充满趣味,因此在我看来,传播学的存在决定其本质。对我而言,传播学皆备于我。我是什么,传播学就是什么。

Q:老师可以向我们介绍一下您最近在做的研究或者是关注的议题吗?

A:说起来,我也没有特别关注的议题,好像什么都在关注,这也是狐狸型学者的问题所在。艾萨亚•伯林(Isaiah Berlin)写了一本有名的小书,名为《刺猬与狐狸》,书名取自古希腊诗人阿奇洛克斯(Arichilochus)的话:“狐狸多知,而刺猬有一大知”。钱钟书先生将其翻译为“狐狸多才多艺,刺猬则只会一件看家本领”。在这本书中,伯林将西方思想家和作家分为两类:刺猬型和狐狸型。前者有一套思想体系,大的理论架构,如柏拉图和马克思;狐狸型学者或作家则无所不知,无所不包,观察入微但思想散漫,如亚里士多德和伏尔泰等。而我是狐狸型学者,总是站在“传播学的十字路口”观望。

如果非要说,我特别关注那些有趣的、有思想性的东西。比如说我关注哲学、科学、心理学、社会、文学、历史、艺术,特别是这些领域里与传播和媒介相关的新发展,我用“传播的榔头敲它们的一切钉子”。我还关注中国传统文化当中的传播观念,以及这些观念如何和西方对话和互鉴等。我一直想写一本中国的《对空言说》,我还想将传播或者媒介的视角向整个社会普及,向青年学生展现传播学的有趣,它不仅是某些量化研究的无趣和贫瘠,也不是马上能拿出来指导广告、公关和营销的功利性应用。我觉得传播学的教与学不应受到学科的限制,我们要让自己有趣,要让学生感到有趣,要让这个学科有趣。传播学是一种“亚努斯”双面学科(Janus),一面可以非常实际,一面可以比较具有思想性。我总是不断地望向两面,但更多的还是望向思想性的一面,即使我在给实务工作者讲课,我也是谈方法论和思想性的东西较多。这就是我想做的和在做的。

Q:如果让您给年轻的同学们一些学习传播学的建议,您认为他们怎么学才能学得有趣?

A:我觉得,现在学生最大的问题是过于匆忙过于慌张,没有机会沉潜下来。趣味性不是那种低营养的快餐、罐头或脱口秀一样的东西。这有主客观原因。本科生的课程很多,各种各样的课程都在抢占同学们有限的时间,另外课程设计有很多技能操作,却很少有深入的文献阅读。这导致学生总是慌乱如踩轮子的仓鼠,心神不宁,浮躁不已,对眼前所学的内容无法心无旁骛地潜心进入。这导致很多同学都感受不到传播学智识上的趣味和兴奋。

现在是一个注意力涣散的时代,但这个问题不是我们今天才有的,是12世纪雕版印刷时代,例如朱熹就常常感叹“埋首书卷何日了,不如抛却去寻春”;到15世纪金属活字印刷出现,第一次信息大爆炸就产生了。注意力涣散这不仅是个人自律性不够的问题,更多的是一个时代的问题,也是一个大学生培养制度设计的问题。现代化就是匆忙的、压缩的、加速的,我们生于这个奖励(表面上的)效率和事功的时代,对此我们个体并无什么特别的办法。但我想说的并不是我们要学会“超然物外,宠辱不惊”之类,我想说的是,即使为了效率和事功,在人人都很功利和人人都在努力展示自己有多聪明的情况下,少数人如果能慢下来、静下来和笨一些,用时间和耐心去换得知识和能力,不出五年,TA就会后来居上和从容不迫,也会取得最后的成功。

Q:关注到您每天都会发朋友圈或者微博,有时候一天发几条,您一般关注什么类型的新闻话题?您是出于什么原因或目的在互联网上分享自己的观点呢?

A:现在其实不是我去找信息,而是信息来找我。为什么这样说呢?Web1.0时代的信息消费通常是人们自己搜索感兴趣的信息;Web2.0时代我们与社交媒体互动,比如订阅信息、在网络上留存数字足迹,然后社交媒体就会通过算法来为我们推荐个性化的信息,所以现在是信息来找我。再加上我的朋友圈,如果一个信息足够重要,那可能被我的朋友圈转载,这也是一种信息的集体过滤方式。技术和朋友圈这两种过滤渠道帮助我看到信息。

对这些信息,我尤其会关注那些与公共利益有关的并加上点评转发。我这样做的目的有两个:第一,书写能将我们的思想外在化、客观化、可视化和可修改。在写作过程中我可以与自己对话,让自己的思想变得更加清晰,通过提高写作能力来提高思维能力。其次,作为一个学者,我关于公共议题的评论除了是我的个人意见表达外,还因为具有一定的学理性和思想性,能帮助那些对这些问题心存疑惑的人。

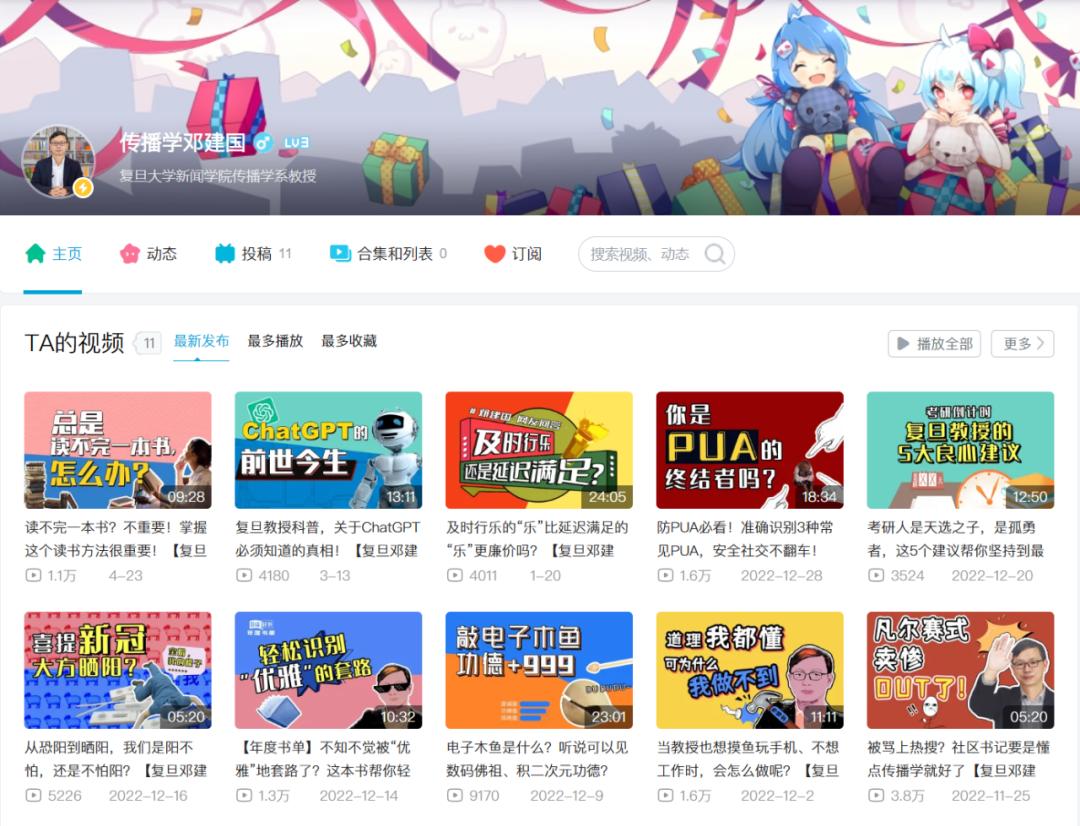

Q:您从去年开始在哔哩哔哩做up主,您为什么想做up主呢?您一般怎么确定视频的选题?

A:主观的原因我认识到,在短视频时代,通过视频和网民交流是一个比较鲜活、直观的方式,影响力比较大,传播率也会广一点。客观原因是有一些朋友总觉得我是一个IP,觉得可以多曝光,以满足青年学子需要老师指导的需求。于是在朋友的张罗下就有了这个B站账号。

视频的选题、形式其实都还在磨合,还没有一以贯之的思路。朋友们有过一些想法,比如在视频里我是站着说还是坐着说、个性风格是什么、和类似博主之间的差异是什么、是有网感一点还是保持我自己的风格。这些都讨论过,但没有达成一致,一些想法也未必可以实现。我是一个随性的人,思来想去后觉得还是尽量保持自己的风格为好。通过B站视频,我主要还是想告诉听众思考问题的方式方法,而不是传授一个具体的书本上找得到的知识,因此我的视频可能知识性弱一点,但思想性强一点。

邓建国教授的B站主页

Q:做自媒体时您有遇到过什么困难或者是有趣的事吗?

A:有一件有趣的事,一位学生网友看了我的视频后说:“邓老师您驻颜有术,看起来一点都不像一个60岁的老头嘛,您是如何让自己显得这么年轻的?”但其实我是74年的,今年49岁。我当时就很好奇,我在网上没有亮过相,为什么一亮相人家就自动认为我是60多岁?于是我就在微博上跟网友讨论产生误会的原因。网友们有的说是看了我的微博头像(是我自己写的两个毛笔字),他们说只有退休老干部才会把自己的书法作品当作头像。还有网友说看了《对空言说》,觉得邓老师的文笔比较老到,知识渊博,想来可能和何道宽先生差不多年龄吧,而何老师已经80岁了。我自己觉得,可能是因为我的“邓建国”这个名字,像是上世纪五六十年代的人才有的,所以也会让人误会。所以各种线索凑起来让大家产生了这样的误会,这也是可以用传播学来分析的。我没有传播什么显性的东西,但是受众却根据自己的预存立场,自说自话根据各种social clues在诠释,得出自己的结论——我们总是容易看到自己希望看到的东西,仿佛一个人在照镜子,TA在向外看,看到的不是他人而是自己。

我当然也遇到了一些挫折。B站这种社交媒体的反馈是以分钟、秒钟计算的,这个时候就很容易让UP主变成一个实验室里的老鼠,不断地让自己遭受各种刺激并做出反应。比如我发了视频,就忍不住会在意观看量、点赞量、评论。好的点评我会笑纳,但对于那些不好的点评我就特别耿耿于怀,这就会造成一种焦虑。我跟复旦中文系的严峰教授交流时,他也这么谈及自己初用微博时的类似体验。所以做社交媒体账号的第一关就是传者要战胜自己,要明白如果你要享受大量的注意力,那么一定会有烦恼,这对传播者的心理是一种巨大的考验。当然我后来也学会了调试自己,比如好些时候不更内容,或者懒得去看评论。

我的朋友们会考虑流量、点击量,但我现在就比较佛系了,因为我做自媒体的初衷不是“做”,我只是觉得人要有规律性地产出一些媒介产品,日积月累才能看到自己的积累和进步。发自媒体也主要是为了让我有点压力,克服懒惰,在网络上留存一些能代表我的思想的媒介内容,也可以帮助到一些有需求的人。

*文中第一张图片由受访者提供

原标题:《复旦大学邓建国:传播学的“存在”决定其“本质”|对话学者》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司