- +1

史前遗址!诸暨尖山湾!有新动作!

在诸暨市陈宅镇东升村沙塔自然村村南的低山谷地,有着一片距今4300—4000年的文化遗存——尖山湾遗址。这里曾被文物专家认为是代表了后良渚文化时代的史前遗址,该遗址出土物以陶器为主,还有一定数量的石器、竹器、木器等,其出土的大量竹篾编织物,与近现代的竹篾工艺几乎完全一致,具备相当的研究价值。

资料图:尖山湾遗址

历史远去,今日,诸永高速穿过东升村,片片农田染新绿,新时代的人们似乎早已遗忘那遥远的生活画卷,抑或,从未可知脚下这片土地也曾孕育恒久的文化。沉睡的尖山湾遗址,要如何唤醒?史前文化遗存又该何去何从?

后良渚文化时代的文化遗存

那么,尖山湾遗址是如何被发现的?又有着怎样的发掘故事?

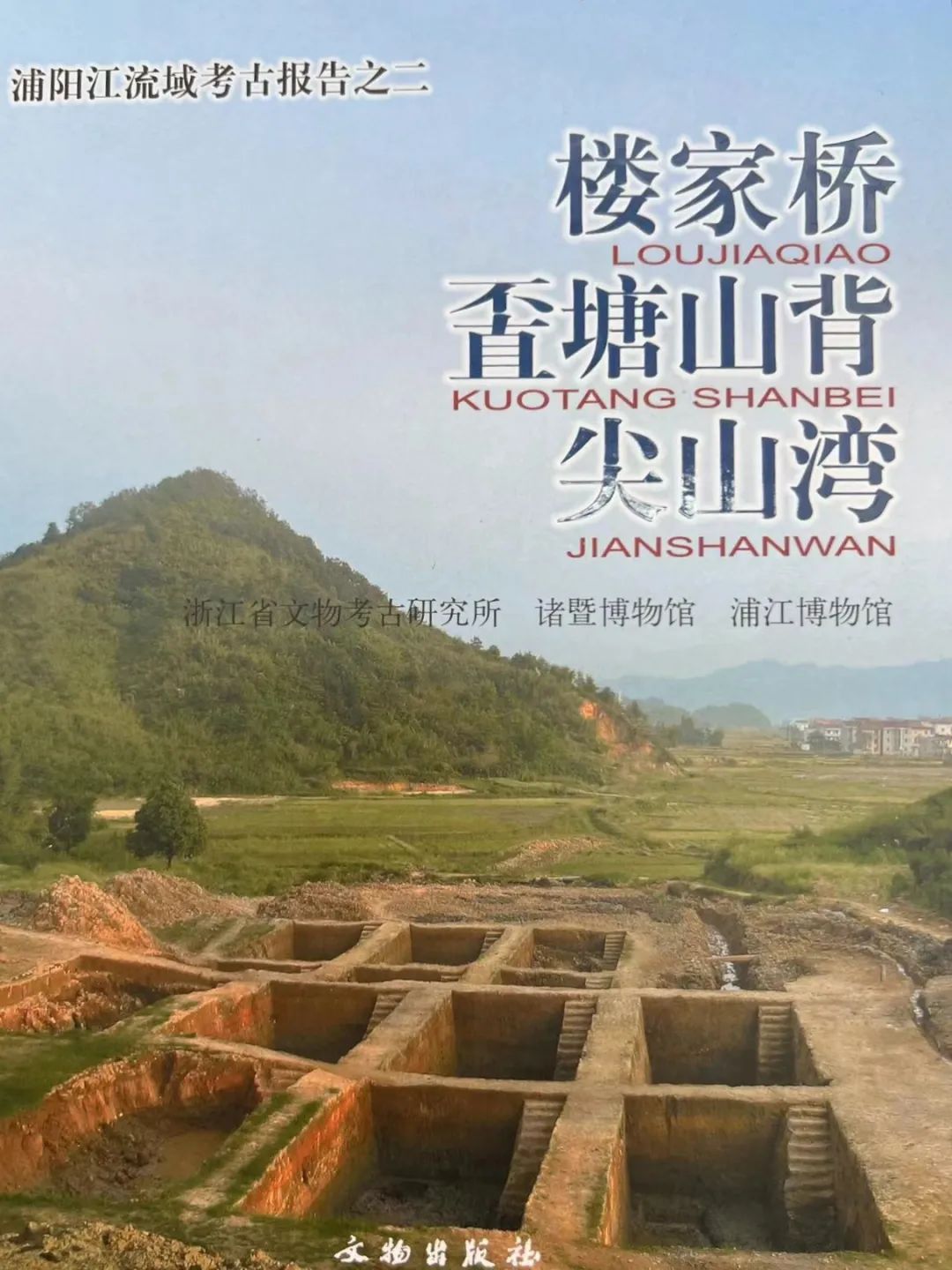

采访中,记者拿到了一份2010年出版的《浦阳江流域考古报告》,细细翻阅,答案便呈现在眼前。

根据这份报告的记载,在楼家桥遗址发掘伊始,考古队就积极了解诸暨的史前遗址信息。根据当时诸暨市文化局文物科文物干部方志良的介绍,1999年5月25日,考古队来到位于陈宅沙塔村的尖山湾遗址,在遗址现场发现了石箭、泥质灰陶、夹砂陶等文物。并于2000年下半年,在楼家桥遗址整理过程中,同时开始尖山湾遗址的调查工作,调查队的大本营就设立在诸暨博物馆。

资料图:出土的石器

9月20日,考古队再次抵达沙塔村进行遗址的探掘。探掘表面,遗址主体是一种“早于商周、晚于良渚”的遗存堆积。判断依据是出土物中既不见印纹陶、也不见良渚文化典型陶器,炊器以瘦长圆锥形、条形足鼎为主。其时,上海博物馆已提出“广富林类型”的后良渚文化概念,调查队判断尖山湾遗址也属于这个阶段。由于后良渚文化的实体概念提出不久,学术界还在探讨之中,尖山湾遗址的发现激起了考古调查队进一步发掘的愿望,以期深化对这一阶段文化面貌的认识。这一愿望在之后几年里也时常向省文物考古研究所领导、同事提起,但由于跨湖桥遗址、上山遗址考古工作繁忙,一直没有时间去实现。

资料图:发掘现场

直到2005年春夏之际,诸永高速公路建设通过尖山湾遗址,浙江省文物考古研究所对尖山湾遗址进行抢救性考古发掘。发掘从2005年5月开始,6月结束,共布5×10米探方5个,发掘面积250平方米。发掘表明,遗址包含新石器时代和历史时期遗存。考古队对新石器时代遗存的性质判定为(后良渚文化尖山湾类型)。

出土竹篾可与近现代工艺媲美

“良渚文化在距今4500年前后衰落,浙江地区的新石器时代出现了明显文化转型现象,具体体现为北方龙山文化因素侵入本区域,诞生了与本地良渚文化相融合的钱山漾——广富林文化。诸暨尖山湾遗址,就属于这一阶段的文化遗存。研究南北文化冲突与交流,尖山湾遗存或许可以为我们打开一扇窗。”浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平这样评价尖山湾遗址。

现在,在诸暨市博物馆,收藏着不少尖山湾遗址出土的文物,至今仍具备一定的研究价值。

资料图:出土的木器

浦阳江支流开化江在陈宅镇东升村南不远处流过,“水行而山处,以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从。”遗址出土的木桨、竹篮、石锛、石镞等遗物,展现出了尖山湾人的衣食生计、交通出行等生产生活画面;遗址出土的木桨,保存完好,可分桨板、柄两部分,木桨的出现,可以推测,舟船是尖山湾先民出行的重要交通工具;遗址出土的大量竹篾编织物,纵横交织,疏密有致,花样繁多,可与近现代的竹篾工艺媲美。

资料图:出土的编织物

其中,尖山湾遗址中出土的稻谷和稻米长宽度明显不同于普通野生稻,是经过人工驯化的栽培稻。从其形态特征看,属于密穗小粒稻。尖山湾遗址稻米的发现在当时揭示了古代密穗小粒稻的源头,把栽培密穗小粒稻的历史上溯了2000多年。

打造尖山湾遗址馆展示史前文明

今年3月起,陈宅镇就邀请我市文物部门及浙江省文物考古研究所的专家对尖山湾遗址进行考察指导,以期在遗址保护的基础上,深入挖掘尖山湾遗址文化内涵,设立主题展厅等,突出展示尖山湾遗址的历史传承。

资料图:考古发掘

“我镇一直致力于遗址的相关保护工作,目前,正在对东升村文化礼堂进行改造设计,将其打造成为‘尖山湾遗址展示馆’,计划在今年下半年对外开放。”陈宅镇副镇长寿瓒表示,未来,将串联“陈宅镇研学线路”,让更多青少年认识尖山湾遗址的文化内涵,了解史前文明。

诸暨市博物馆馆长、文保中心主任孟琼晖表示:“尖山湾遗址目前属于‘三普登录点’(2007年—2011年开展的第三次全国文物普查中,被登录的具有一定历史文化价值的不可移动文物)。为进一步提升对其的保护水平,目前我们正在研究提升文保等级,划定保护范围和建设控制地带。”

……

原标题:《史前遗址!诸暨尖山湾!有新动作!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司