- +1

纵情消耗、悲核解剖到自我疗愈:Lana Del Rey的辩证法

“你有没有听说过,海洋大道之下有条被世人遗忘的隧道?”

2023年3月,美国独立音乐人Lana Del Rey的第九张创作专辑《Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd》发行,乐界无不惊叹她四年来发行四张专辑的旺盛创作力和表达欲望——这位“音乐诗人”甚至在2020年还发行了一张独立创作的诗朗诵专辑《Violet Bent Backwards Over the Grass》。1985年出生的Lana Del Rey在出道不到十五年的短暂时间里,始终保持极致的审美追求,而在歌迷心中,她也已然完成了从商业流行歌手到严肃艺术家的转变,对她的评价已不再需要公告牌、格莱美这样的外部因素,欣赏她的作品的心态逐渐走向“朝圣”和“洗礼”。

十五年来,Lana Del Rey始终能够提供摄人心魄的美学震撼,而她细腻大胆的自我剖析,本质上是对女性私人书写的无限开拓:这一切不仅在声色犬马的美国流行乐界,哪怕放眼全球艺术创作环境内都是独一无二的。她是当代艺术创作者中最好的“美国梦”记述者,从宏观的国家意识形态叙事,到最细微的私人成长碎片无一不有涉猎,而美国梦的耀眼、清醒、破碎与重建,始终与人类精神世界的欲望游戏共振,也必然是“现代神话”般的最强音。戏谑地说,Lana Del Rey可能是当代音乐创作者中未来最接近诺贝尔文学奖的艺术家,她的音符与文字对任何主题都赋予的统一的情动力量,是这个“深度”已然见底,“理性”沦为工具的时代最为稀缺的珍宝。

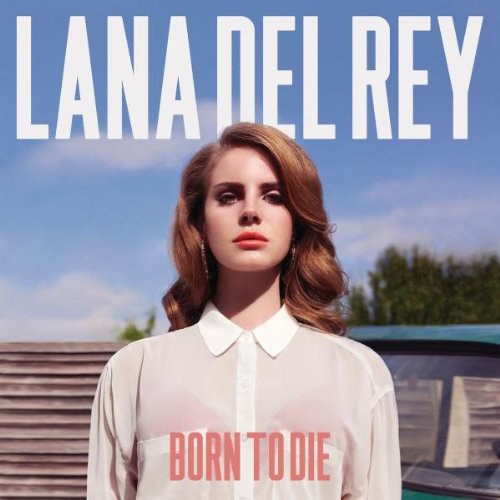

“为死而生”:反客为主、纵情消耗的“美国梦重温”

2010年,Lana Del Rey凭借复古风流行专辑《Born to Die》横空出世,所有人都记得专辑封面上那个看到就会直呼“六十年代”,身着白色透明女士衬衫,烫着栗色鬈发,烈焰红唇的标准“美国丽人”。也正是这个看似“生造”的人设,令Lana甫一出道就陷入了某种对“刻奇”的批判之中:确实,《Born to Die》构建的这位复古美国丽人是凭空而来的,是商业机构精心制作的,它准确直击了怀念“美国梦”的受众痛点,于是专辑非凡的商业成功催生的是对评论界对“真实”偏执狂般的毒瘾:谁能想到,美国权威音乐评分网站Pitchfork当时对《Born to Die》给出了不及格的5.5分在多年后成为网站的黑历史与耻辱柱,以至于不得不公开修改为7.8分来化解“信任危机”——时间可以证明一切,在《Born to Die》看似矫饰的商业精致外表之下,早就为Lana Del Rey严肃的女性书写定下基调。

弗拉基米尔·纳博科夫的《洛丽塔》,1940-1960年代的好莱坞故事片,菲茨杰拉德笔下的“美国梦”,高速公路贯穿的美国荒野图景,拉斯维加斯的日夜笙歌,“在路上”的嬉皮士年代,是深刻在《Born to Die》骨子里的文学构作来源。这些文化资源太“美国”了,甚至有些符号化,在被普遍化、国际化之后,几乎沦为了对“美国梦”的刻板印象。评论家由此直接下了“陈词滥调”的批判,然而谁都无法忽略Lana鲜明的自我意识和“私人口吻”——1985年出生的她显然不曾经历过那个历经躁动、幻灭的黄金时代,也许理性上可以认为她是在以文学阅读的方式去玩弄这些“概念”,可是每一句以“我”开头的对这些概念信手拈来,直入人心的犀利语句,骄傲自如地流动在节奏明快的“Hiphop Lolita”曲风之下时,“真诚”是她最无可忽略的悲情核心。Lana没有、也不会透露这些歌词是否来自真实的个人经历,但随着音符晃动的我们主动愿意选择相信,有这样一个“不合时宜”的“美国丽人”曾经试图重温黄金时代的美国幻梦,这场梦境的“虚幻”和“必将破碎”本身就是这场美学体验中不可获取的一部分:与其说是“向死而生”,不如说是“为死而生”。

正因为这种跳出对文学资源的表面引用,深深镌刻入私人体验的演绎,《Born to Die》遭遇到“唱的是女人把男人当成自己的全部,太没有自我了”“主题是‘没了你我什么都不是’,不适合年轻女孩听”这样看似“理性”“健康”的负面评价。是的,时代不同了,Lana一唱三叹地对爱情对象至死不渝,消解自我的近乎“牺牲”的浪漫爱意可能是过时的,尤其是“美国梦”这一背后的文学底色深深根植在男性中心主义叙事之上的事实,更令Lana站在风口浪尖。一个女孩在读完《洛丽塔》之后怎么能够被其中病态畸形的感情所打动,甚至自我代入到“You are my one true love”呢?她难道感知不到危险吗?她难道不是以生存为第一要务的吗?在这个当代书评家竟然会将纳博科夫放在《洛丽塔》序言的“小约翰·雷博士”那篇明显是为了逃避审查而戏仿而成的“免责声明”当作全书主旨的舆论环境里,像Lana这样敢于直接浪漫化“Daddy issue”的创作者,其勇气和见识绝对是被我们忽略了。

《Born to Die》封面

《Born to Die》所做的是相较于直接表达反思和悔恨更加勇敢的“自我展示”。我们都经历过那种“爱高于生命”,将爱情视作一切,将恋爱对象视为整个世界,将自我降格为爱情仆人的疯狂年代,然而当受过创伤,逐渐“清醒”之后,我们又会陷入到另一个将过去完全封存并妖魔化的怪圈——仿佛曾经的行为都是犯傻,曾经的情绪波澜都是虚幻。可是Lana显然能够以更加博大而宽容的眼光看待这种过去,她想做的是“正视”,是“直面”,甚至于你会怀疑在她心里,那种将过去认为是“错误”的“成长”和“清醒”是一些贬义词,存活至今而不是中途陨落并不是幸福,而意味着要面对人生之后的更多苦痛。在《Ride》里Lana反复吟诵着“Live fast, die young, be wild and have fun”,这种“今朝有酒今朝醉”的迷狂实则是一种现代性的“清醒”,对“长大”“成人”非暴力性质的决绝。不追求主动的毁灭,但却纵情地如巴塔耶所言无限的“消耗”,如果燃烧殆尽将是一种极致的幸福,然而更多的人最终不得不面对成长,来到童年梦碎的现实时刻——那么活下来的人对离去的魂魄,对待那纵情消耗的过去,对这必然消逝的人间乐园,难道应该投之以反思、冷漠而逃避的态度吗?活下来的我们一定要选择湮灭过去才能继续生活吗?为什么不能坦诚地承认过去的纵情消耗给我们的无限愉悦和自由呢?因此,对待“美国梦”“Sugar daddy”这类鲜明而危险的男性中心主义叙事,Lana显然提供了一种“自毁式”的“反客为主”:我做出了选择,那是曾经发生过的事情,那其中有万千甜蜜与美好,我不想改变我的选择,因为被毁灭意味着灵魂的胜利,苟延残喘、文过饰非才意味着沦为世界的同谋。

就像在《National Anthem》中,Lana冒犯式地将个人情爱与美国根深蒂固的爱国主义神话紧密嫁接在一起,几个MV中相拥的爱侣与星条旗、华尔街和“美国精神”赤裸相撞,勾连出戏仿滑稽外表之下异常严肃的价值观拷问:如果这种看似无条件、自我牺牲式、“不问祖国为你做了什么”的爱是一种无瑕的浪漫主义,那么私人情感又何尝不是一场同等价值的惊涛骇浪?从Lana勇敢地自我展示和真挚的怀旧情绪里,“美国梦”在重温中被解构为真正属于私人体验的心灵真实,“纵情消耗”的生活方式是一把投向社会的锋利刀刃,刚刚出道的Lana Del Rey就在无数误解的眼光里,以彻底的女性视角浪漫地单刀直入到“美国梦”的宿命本质:人们说它虚幻是因为它必然破灭,可这个世界赋予我们的青春时光本就如此——如果对一切终将消亡毁灭的事物选择逃避,我们也将彻底失却生活下去的凭藉。

从“超暴力”到自我疗愈:女性心灵的现实性书写

Lana Del Rey绝非对《Born to Die》引发的争议和攻击无动于衷,纵然她如此勇敢也不意味着能够天生与一切恶意和误解绝缘。另一方面,借助商业成功拿到一定独立自主的创作权力的Lana得以从在商业命题里寻求严肃表达转向自由地自选命题,于是接下来几张专辑如《Ultraviolence》《Honeymoon》《Lust for Life》里的她不再是“过去”的少女形象,而是更加现实的“当下”状态。酒精、药物、情伤、暴力和精神上的虐待、孤独而疏远的家庭位置,都影响着一个成熟女性对自我和亲密关系的理解,伴随着《Ultraviolence》开始她在音乐风格上从华丽绚烂到阴沉低回的明显转变,“抑郁症”“自杀”等名词在有关她的新闻报道中频率上升,创作最终成为Lana自我疗愈的解药,也为我们留下了一场穿越痛苦的漫漫长夜,最终从黑洞中辉煌升起的,坦诚、直接、犀利、深邃的女性心灵史。

《Ultraviolence》封面

《Born to Die》里张扬恣意的说唱节奏,重峦叠嶂精致铺陈的弦乐组,不厌其烦的对“抓耳”副歌的追求,共同组成了“美国梦”如菲茨杰拉德笔下流淌的天纵浮华(有意思的是,Lana正好用一首《Young and Beautiful》唱红了运用说唱风格来阐释“美国梦”因而遭遇争议的2013年电影版《了不起的盖茨比》,也宣告了她“美国丽人”音乐时代的终结);而到了《Ultraviolence》开始,独立音乐人的底色蔓延开来,六七十年代美国Alternative rock、迷幻摇滚、现实主义民谣等风格元素回归到Lana的音乐语汇中,之前被玩弄的“美国概念”终于不再拘泥于文本,而是在音乐形式中得到具象。编曲的叙事性增强,对心灵世界的开掘更加深刻,长篇作品不再服从流行音乐的形式禁锢,这个首专获得非凡商业成功的独立音乐人迅速告别了商业——这就更能说明评论人对《Born to Die》“过于商业”的批判实在是避重就轻,欺软怕硬,将批判的矛头对向弱小的艺术家,而对背后庞大的产业机器视而不见;对她这样的严肃创作者来说,但凡能够获取一丁点创作自由的可能,从《Born to Die》到《Ultraviolence》的路径就几乎是唯一的。

回归到成熟女性的当下现实身份的Lana,开始贡献更加私人,也是更为锋利、尖锐、不留情面的女性心灵的现实主义书写。“超暴力”意味着精神层面而不仅是肉体范畴的控制,日益魅惑的欲望表达更让“蜜月”变成了“葬礼”,纯粹精神至上、甘愿牺牲自我的“爱”逐渐让位给信任破碎后的绵延不绝的“恨”,更加成熟的爱恋关系,也许正是由爱恨交织的辩证状态所组成的。暗黑阴郁的有毒氛围笼罩在《Ultraviolence》和《Honeymoon》两张专辑中,仿佛正是现实中复杂可怖的人际关系的直接写照,这里的“我”依然纯真,愿意为理想和爱竭尽所有,可现实的阴云悄然笼罩下来,一切曾经聚合的东西都难以避免地破碎,所有对拯救的期待都不再有信念能够支撑。歌迷们在《Honeymoon》时期开始赋予Lana以“火葬场天后”的诨名,“度蜜月宛若上坟”的戏谑背后,更是她直抒胸臆的自我剖析,“悲核”叙事的终极体现——很少有创作能够以女性口吻来表达不加掩饰的愤怒、暴戾、恐怖与阴森,探寻死亡更加黑暗而非唯美的一面,这份一以贯之属于Lana的勇气是非凡的。

更令人怀抱敬意的是,这份悲核的自我剖析最终走向的是竟然是不曾借助外力,依靠自身力量托升的崛起和灵魂拯救:2017年,专辑《Lust for Life》发行,仙乐降临般的那句“They say only the good die young/ that just ain’t right/ ’Cause we’re having too much fun/ too much fun tonight”石破天惊地一反《Born to Die》的自毁式现代性,也一反“超暴力”时期的阴郁绝望,骤然间化作一阕对生命积极而永恒的礼赞。《Lust for Life》中出现了一些基于川普治下的混乱而写作的政治议题,也似乎略显浅薄地讨论起流行乐界已成陈词滥调的“天下大同”“世界和平”,但似乎正是这些略微平庸的现实主义关切,将Lana从黑暗长夜的孤独旅程中拉回到现实,穿越隧道走进更接地气的阳光之下。这份现实关切因此尤为真实,它未经深思熟虑,或许只是一腔热血,但因此避免了“理性”和意识形态的矫饰——也许正是这份真诚,是Lana一直书写的长篇心灵史诗最终突破阴暗丛林的钥匙,也指向《Norman ****ing Rockwell》这样的抒情杰作的诞生。

《Norman ****ing Rockwell》风面

《Norman ****ing Rockwell》如她致敬的那位记录美国历史面貌变迁的画家,是一首刻画“美国梦”演化迭代的史诗,是一幅堪比《美国往事》的人间百态画卷。在聆听专辑的过程中,我们几乎不无罪恶感地想起曾经的Lana是如何“现身说法”,从真切刺痛的个人体验来亲身感知已然消逝的那些黄金时代,而正是那些看似虚妄实则切肤的沉重体验,构成了现在灵魂足够强大的Lana对历史负担的超然眼光;然而这份超然却又始终带有强烈的真实参与感,是一种亲身经历后标记在时间的意义上,而非位置上远离的主观能动的超然,就像《The Greatest》这样已经讨论起“人类文明的火光”,满眼60年代反叛岁月余晖的宏大叙事类歌曲,依然婉转低回如一首诚挚朴素的情歌:“I’m facing the greatest/ the greatest loss of them all”——“最大的失落”可以是人类最珍贵的那些精神遗产,也可以仅仅是一位温柔的恋人。切肤关怀的微观情绪与源远流长的宏大叙事被“爱”所联系在一起,陌生人类的心灵世界得以广博而共情地相互融合;由此,Lana Del Rey的女性书写被提升到一种神性的高度,我们不得不感叹,她年轻的心灵早已被厚重绵延的情感历程催生为丰盈的苍老,我们能够听到的,是属于整个人类的回响:也只有女性的现实性书写,可以触及到这个世界本质的温柔甜美。

从《Norman ****ing Rockwell》开始,无论是《Chemtrails Over the Country Club》《Blue Banisters》还是《Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd》,无论是Lana Del Rey本人还是她的歌迷,都进入到宠辱不惊、平淡如水的“佛系”状态中。过往音乐风格的多元化尝试最终走向Lana最为舒适区的乡村蓝调,她的坦诚心扉不再带有恐惧,不再被人操控,不再极端地要证明什么,而是心平气和地聊起自己的家庭往事、私人的成长经历、现实的友人和生活况味,如哲人般点出沉溺痛苦与黑暗是因为什么,平等而超然地回顾并展望所有已经发生而必将到来的悲伤。在新专辑的《Judah Smith Interlude》中,Lana录下了社区牧师近乎癫狂的讲道录音,辅以钢琴声和她录音时若有若无的轻笑,一个家族近百年来在宗教和命运之中无可摆脱的历史轮回被浓缩为4分钟的华彩,让人恍惚间宛若翻开《喧哗与骚动》一类的美国南方家庭史诗;“美国梦”的幻灭鬼魂始终在她的音乐中惶然苏醒,她依然是那个翻云覆雨轻易操控听众情绪的音乐魔法师,但她已然同时是一位坚定、有责任感的记述者,历经痛苦的自我解剖和现实疗愈的她,得以将“美国梦”最终视为一种人造的宗教,并自愿成为记录一切福音和灾难的哲人与修道者——最终迈向伟大。

“Lana Del Rey现象”:“美国梦”的艺术辩证法

纵观Lana Del Rey九张录音室专辑和十五年的艺术经历,“Lana Del Rey现象”近乎是一个现代神话式的当代“艺术家成长”样本:21世纪这个平庸到无趣的时代,很难再以现实变革力量促使艺术家的蜕变成蝶,类似披头士四人这样从偶像团体到严肃艺术家的,被大时代所密切影响的经典叙事早已不复存在;贫瘠的现实无法支撑严肃广博的创作,唯有浩瀚的文学遗产和对过往时代的复古怀恋能够激发当代的艺术灵感。在这样的情况下,艺术家容易沦为速朽的符号,容易在商业逻辑的操控下,被限制于单一文化系统中成为单薄的枯影——就像Lana Del Rey完全可以一直做《Born to Die》里的“洛丽塔”和“美国丽人”,就算会被口诛笔伐也依然能够分得商业的一杯羹,此时,只有内在的主观动因才能成为驱使艺术家不断向上的核心力量。

“美国梦”是Lana Del Rey永恒的艺术主题,这本是一个被写滥的、也容易沦为单维度的情绪宣泄的传统命题,但Lana俨然主动地以“正反合”的辩证法态度来构建她的艺术创作路径:首先,面对这个核心审美表达其实是“幻灭”,以“反面”带动“正面”的题材,她并没有一开始就如批评家们所期待的那样关注“反面”,而是“冒天下之大不韪”地主动将自身代入到“正面”的呈现中,化身为爱痴狂、深陷Daddy issue的“美国丽人”,勇敢地完成了这场“不合时宜”的角色扮演;其次,Lana选择的是先走极端,最后再“合”的纯粹艺术体验——在《Born to Die》的极端到引发评论界不适的“正题”演绎后,《Ultraviolence》和《Honeymoon》180度转弯迈向另一个让听众们从情绪上深陷黑洞的极端“反题”之中,她所有的选择都是凌厉而直接的,一切都要推到最为极致方可罢休。

《Honeymoon》封面

其三,她把握住了“合题”所需求的“扬弃”的真谛:就是必然有“正题/反题”的切身体验,方可实现真实可触的“合题”。Lana的体验来源于文学艺术,这是21世纪的艺术家缺乏现实生活的必然宿命,但她却能够始终以“表演”的心态投入到她所构作的文本中,不疯魔不成活地亲身验证每一个艺术文本鲜活的实在性——她扮演洛丽塔,扮演布鲁克林宝贝,扮演西西里的美丽传说,扮演美国南方家族的寡妇怨女,将真实的生活活成了她所刻画的“美国梦”的样子,最终带来了如《Norman ****ing Rockwell》这样几乎非上一代的沧桑老人不能写出的时代史诗。

然而归根到底,这三点“正反合”的艺术辩证法能够螺旋式地在Lana Del Rey的身上实现,本质在于女性书写独有的坚韧和绵长,在于女性对苦痛独有的感知和共情力量,在于不断追求向上的永恒精神动因。这份撼动群星的女性情感力量,不仅支撑着Lana毕生的创作,也支撑着每一个为她的音乐如痴如醉的歌迷,她们共同组成了一个相互理解、相互聆听、相互抚慰的情感力场:有关每一个女性都有过的为爱痴狂,她们对自我的消解和重新发现,对过往甜蜜和美好的怀恋与不可再得,对自由不顾一切的追求,对身体和精神长期创伤的自我疗愈,对未来彻底的绝望后流露出的一丝荒诞的希冀,对生活和未来永恒的持续渴望。“美国梦”代表着我们每一个人灵魂深处的幻梦,而艺术的症候同样是时代的症候,是我们当代人的私人精神症候,每个人的伤痛就是时代的伤痛。

在新专辑的主打歌《A&W》中,Lana情怀般地玩起了《Born to Die》时期的Hiphop,但这次她不是那个“美国丽人”(American Beauty),而是“It’s not about havin’ someone to love me anymore/ This is the experience of bein’ an American whore”。一场游戏一场梦,我们生命力所有晶莹剔透的美好希望,都将在实现、幻灭和终未到来的轮回中,化身直入我们心灵和记忆海洋深处的历史涟漪。

“你有没有听说过,海洋大道之下有条被世人遗忘的隧道?”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司