- +1

《最后的故事》:诺奖作家托卡尔丘克最温柔细腻,最富含韵味与哲思的作品

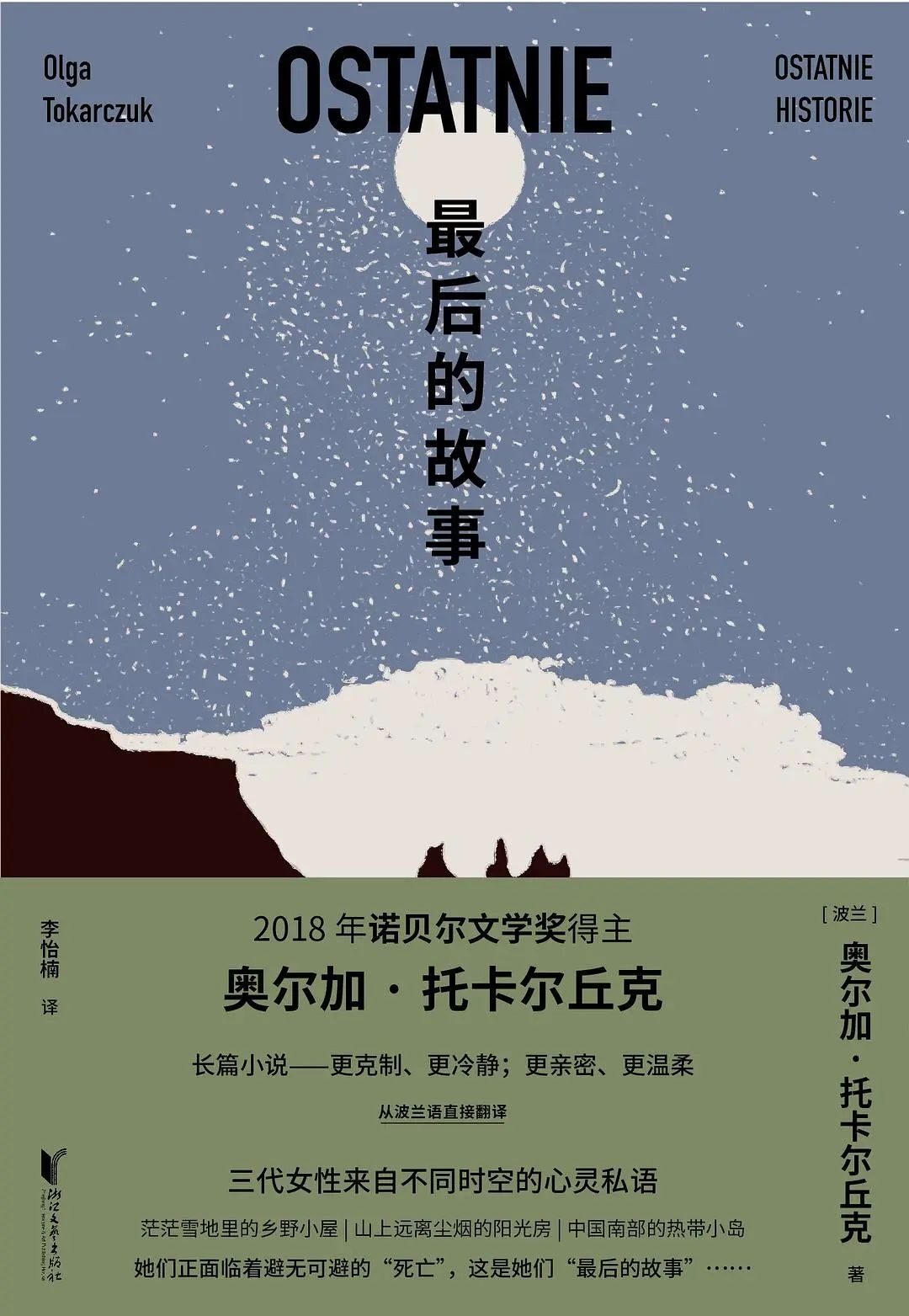

2018年诺贝尔文学奖得主奥尔加·托卡尔丘克的最新被译为中文的长篇小说《最后的故事》近日由浙江文艺出版社推出。

《最后的故事》出版于2004年,是托卡尔丘克“更克制、更冷静;更亲密、更温柔”的动人之作,堪称一部三代女性的“心灵史”。小说由三个故事组成,作者为这三个故事创造了三个与外界隔离的舞台。伊达因车祸来到一间乡野小屋,她与一条垂死的狗滞留在了这个她度过童年的地方;帕拉斯凯维亚常年居住在山上远离尘烟的房子里,她的丈夫在星期日的晚上去世了;玛雅离婚后带着儿子前往一个小岛旅游,遇到一位患病的魔术师……三个部分看似相互独立,又相互联系。现实、记忆与回忆不断纠缠交错,托卡尔丘克巧妙地构建了多层次的故事,用丰富的形式展示了三个女性灵魂深处隐秘的角落。母亲、外祖母、女儿,她们的人生道路早已分开,生命却又紧密相连。这三个故事中融合了民间故事、神话传说、东欧历史,横跨过往与当下。

托卡尔丘克所有的作品似乎都在试图告诉我们关于世界与生命的真相。她反思了个体“存在”的孤独,关注历史中人的生存,捕捉个体对历史的逃避和游离。

《最后的故事》里母亲伊达曾一次次向医生确认自己是否患有心脏疾病,她不停尝试向内分析与自证,但所有的医学检查都证明她是健康的。她的父母在一年里陆续过世,女儿离家未归,丈夫是个沉溺于形式的“学者”。她以导游为业,带领游客周游各国。她远离外界、亲人,甚至自己的身体,又在不停地反思与分析中试图确认自身的存在。

而外祖母帕拉斯凯维亚和丈夫佩特罗则是“掉进”历史的人。在战争中,她以自己的身体交换活下去的机会。他们失去亲人、流离失所。“我们逃到了那里。慢慢地,我们变得像眼泪一样干净。”当历史戛然而止,“人的生存”又将以怎样的形式存在?

女儿玛雅的工作是为杂志撰写旅游指南。魔术师基什不断地试图与她攀谈,基什问她“您在逃避什么”,她尽量避开他,也不许儿子与他相处。她厌恶基什的触碰,厌恶他向她解释人与人如何连接的“理论”,厌恶他触碰她的儿子。来到岛上的游客背后拖着沉重的历史,她对此也无动于衷。她仿佛处于一种悬空、飘浮、透明的状态,双脚触不到土地,取消了与他人、历史、世界的连接。

相比托卡尔丘克早期的小说,《最后的故事》是更向内的,如同克制、冷静、亲密、凄美的絮语。她曾在诺贝尔文学奖领奖演说中提到:“隐喻小说找到了各种命运的共同点,使我们的体验普遍化。遗憾的是,当今的文学缺乏这种隐喻性,这恰恰证明了我们的无能为力。”

《最后的故事》

作者:[波兰] 奥尔加·托卡尔丘克

译者: 李怡楠

KEY·可以文化·浙江文艺出版社

选读

冬日里,乡村公路上的白色标识线不再清晰可见,只有被扫到两侧的积雪为道路勾勒出粗犷而不规则的轮廓。车灯的光融化在形状模糊的路边积雪上,照出一个寂静的剧场:那里只有车轮投射在地面形成的半圆形影子不断向前滚动,仿佛所有人都在期待一个演员会从这黑暗中出现。远光灯变得无用——只能在黑暗中照出一片奶白色的冬日蒸汽,笼罩在这个世界上。

“冰冷的死人的呼吸”,开车的女人想到,“死人的呼吸”,这是矛盾修辞法,一个词推翻另一个词,凑在一起却又构成了某种意义。再过一会儿,她就会开到一个大一点的十字路口,在那儿右转,再向南开,然后在大路上一定能找到一家汽车旅馆或家庭旅店。这里有好多家庭旅店,黑暗中不断有广告牌跳出来:“免费房间”“客房”“农家乐”,涂着这些字的木板被钉在路边的篱笆或大树上。车载广播发出嘶嘶啦啦的杂音,里面夹杂着一些懒洋洋的讨论,但女人并没有在听。

突然,浓雾中有一个黑影,从道路右侧映入眼帘,在雪地中很是显眼。她小心翼翼地放慢速度,扭头看向那边——一只狗侧卧在路旁一个平缓的、覆满了雪的浅坑里。狗儿的四脚放在身前,脑袋微微抬起,仿佛躺在枕头上休息。它的前爪微微弯曲,毛茸茸的尾巴像一个散开的羽冠垂落下来。这应该不是什么名贵的品种,大概是狼狗,不过体型较小,毛色棕黑,应该是“苏台德杂种狗”,这里的人都这么叫。它看上去好像在睡觉,仿佛正在路边散步时被一阵突然袭来的困意击中——就在这儿,现在,立刻马上——支持不住立刻躺倒。所以它必须靠向一边,将路边积雪压成一个临时的窝,这个窝离那些心不在焉的汽车车轮只有一米的距离。

车灯照亮了这只路边狗,只那么一会儿工夫,揭示出了它突然睡着的秘密。然后,狗儿的秘密就又一次被淹没在黑暗之中。

女人加快了速度,其实这并不必要,因为她正开始下坡。汽车在公路上漂移起来,好像浓雾中一架马上就要从巨大跑道上起飞的夜航班机。这种下坡的感觉很棒——心都提了起来,轻飘飘的,没有一点重量。女人微眯了眼睛,享受着这愉悦的时刻。

黑暗中,路的右侧突然跳出一个路标,写着“巴尔多博什库夫”,就像一个夜间搭顺风车的人展开双臂,强迫路过的司机做出选择。左转还是右转?鱼还是熊掌?立刻做出决定!快点,就是现在。

没什么大不了,我的上帝,她想。道路笔直,方向正确,而且就像童话里写的那样,这是一条最最安全、最少障碍的路线,肯定能到达目的地。

而她马上就会走上一条坚硬的黑色柏油大路,路上撒了融雪盐,路中间有整齐的白色标识线。

下午,当她离开旅馆,绕着山谷里的盘山道下山的时候,在一个又滑又危险的急弯处被迫停了下来。那里的柏油路上撒了厚厚的融雪盐。一群奶牛挡住了去路,舔着地上的盐,看上去温和、安详又幸福:它们垂下那柔软的、毛茸茸的眼皮,将目光隐藏在漂亮的睫毛下面,慢慢地、悠闲地、不慌不忙地品尝着地上的盐。在金属般冰冷的冬日黄昏,站在道路中间的它们不再是动物。它们好像成了一种存在,在经年的冥想中越来越超脱。这时有一个人,一定是它们的主人,惊慌失措地想把它们从盐上驱赶开。他挥舞着棍子,抽打它们骨头凸出的屁股。可是它们并不害怕他的叫声,或者压根没听到。汽车已经排起了长龙,有人在队尾不耐烦地按起喇叭,而另一个人从车里下来,看到眼前发生的一切,点根烟抽了起来。“牛群舔路呢。”他向后面的司机传递着讯息。人们十分理解地接收了这个消息,对啊,为什么不呢?他们略带嘲讽地笑着,相互看向对方说道:“母牛在舔盐。”接下来,人们擦起了车窗玻璃,或者拿出手机煲电话粥,开关后备厢的咔咔声此起彼伏。过了好一阵子,动物们才清醒过来,甚至好像为自己突然不受控制的行为造成的混乱感到羞愧,于是它们迈开蹄子,一阵小碎步向山下跑去,都没等等自己的主人。

驾车的感觉舒服得就像奶牛正在舔撒了盐的柏油路。车子现在飞快地前进,正经过一个最大的洼地。女人看到一个个从雪包后面冒出来的刷了反光漆的路障,过了一会儿才意识到这里有个急转弯。没有任何预兆!没有指示牌,或者指示牌被雪盖住了。她猛地向左打方向盘,可汽车根本不听话,继续向前飞驰,甚至有那么一瞬间,她觉得车已经离开了地面。她感到汽车有一股不受控制的力量,心下奇怪——她一直以为是自己在控制汽车,却从未想过,其实这些汽车所走的路、所去的方向,都被一个共同的坐标无形地牵引着。一种巧合使得这些汽车奔赴同一个方向,停在同一个加油站,可现在它们分道扬镳——她的银色小本田像滑翔机一样从高高的“起跳坡”上飞了出去,带起一片雪雾,仿佛在抗议着什么。车载收音机里正播放着新闻。女人并没看到车飞起来的样子,她更多是感觉到的。车灯照向天空,地面上的任何东西都看不到。这状态持续了挺长时间,直到小汽车开始不耐烦就这么一直飞着,毕竟这不是它的目的。她还知道,自己的头撞上了方向盘,她听到了脑袋里一种令人难受的声音,和拔牙时的那种声音一样。不过这种感觉只持续了一小会儿。

她没费多少力气就解开了安全带,径直从车里爬了出来——但是她站不起来,跪落在了雪地上。她用手背擦了下嘴唇,满是温热、黏稠的液体,她猜一定是撞击时咬到了舌头。小汽车的后轮扎进了雪地里,看起来像是要用车头去够那高处的树枝,结果是,机器由于对人类发动无理性攻击而阵亡。车灯无情地照亮了松树的树冠。车前盖大开着,发出了无声的愤怒的尖叫。车轮无力地在空中转动,越来越慢。收音机里播放着天气预报。

她拖着沉重的身体爬进车里,忍着晕眩把车钥匙拔了下来。刺眼的车灯熄灭了。四周突然陷入一片黑暗、寂静和冰冷。她觉得,这片黑暗中是无边无际的光秃秃的荒野,冷风打在她的身上,没有任何树木,哪怕是低矮灌木也能够为她遮挡。她感觉得到,寒风像刀子一样刮过她的脸。她摇摇晃晃地站起来,朝着上方的公路走去。

原标题:《《最后的故事》:诺奖作家托卡尔丘克最温柔细腻,最富含韵味与哲思的作品》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司