- +1

路内:在人际关系的建立、破裂、弥合中,人生才得到一种依据

【编者按】

5月8日晚,“作为小说修辞的告别——路内《关于告别的一切》新书分享会”在朵云书院·黄岩店举行,小说作者路内及嘉宾黄德海、李伟长,主持人张诗扬参与活动,并就新书相关话题进行了讨论,澎湃新闻经主办方授权发布当晚对谈的内容精华。

左起:张诗扬、黄德海、路内、李伟长

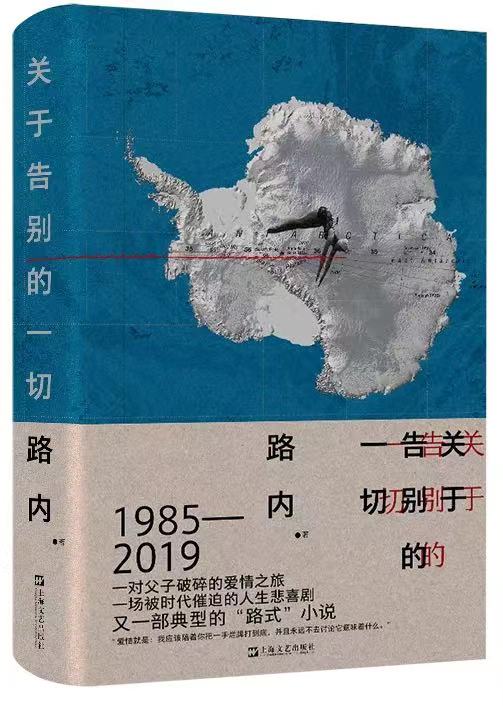

张诗扬:我们先从这本书的书名开始谈起。这本书叫《关于告别的一切》。这本书的书名改过很多次。最初的名字叫《南方饮食》,中途改叫《他年》,最终定名为《关于告别的一切》,而“南方饮食”成为第五卷的题目。想请三位老师谈一谈对这个书名的看法。

路内:一本书反复地改换书名,我也是第一次遇到这样的情况。以前写书往往会先定好书名,定好就不动了,但是这本书在写的过程中,它的故事和人物在晃。什么叫晃?一般来说,写一个小说,对人物的理解和稳定性是随着写作的深入而不断稳固、深化的,你不应该怀疑这个人物。这本书很有意思,首先,它的时间轴很长,写主人公从十岁到四十五岁。我们知道一个男人从十岁到四十五岁会起很大的变化,他会从一个非常可爱的小动物,变成一个极其令人讨厌的东西。那么这个人物自身有一个大的变化,所以小说会在这上面晃。其次,我写这本书花了两年,2020到2021。这两年我们国家也发生了许多事情。这个过程中,我作为写作者,看这个人物的目光,随着我们时代的变化也不一样了。有些原先我觉得写的是他做得对的地方,后来发现他做错了。有些我认为他讲错的话,好像是讲对了。这些在小说里大体都保留了,我希望能让读者在看这本书的时候也能感受到这个人物的晃和不稳定性。在这个小说叫什么名字的问题上反反复复,说明我也在晃。最后定下来的这个名字,我觉得还好。它不一定是一个理想的名字,但大体能表达我在这本书里想要的东西。

作家路内

编辑问过我一个事,“告别”的反义词是什么?我想想觉得“告别”的反义词应该是“重逢”,而不是“永远在一起”。因为“告别”是一件很短暂的事情,“重逢”也是短促的。在小说涉及的1985年到2019年的中国社会,没有什么特别大的历史事件发生,这和二十世纪前半叶的中国完全不一样。二十世纪前半叶,辛亥革命、北伐战争、抗日战争、建国,但是在后半期的三十五年里,几乎只有一个经济上的变化,但它恰好就是我所经历过的年代。如果我写它的话,我会找不到历史节点。当然并不是所有的长篇小说一定要找历史节点,这是一件吃力不讨好的事情,显得野心很大但会打空。但是仍然需要去寻找一些因果关系,即使不说历史,也要讲一些因果关系。好像只有在一次次人际关系的破裂,建立,或者建立、破裂之后再弥合中,我们的前半生才能够得到一种依据。在这里,也许“告别”是相对比较诗意的词,也是比较伤感的词,因为告别后可以重逢,也可能再也见不到这个人。但这本书不叫《关于告别》,而是叫《关于告别的一切》。是以“告别”为中心词发生的一切,幸福、崩溃、质疑和期待等,我想写这个问题。

黄德海:刚才讨论反义词的问题。这本小说其实写的是重逢,因此是《关于告别的一切》。“关于告别的一切”不是要告别、要忘记,而是在一个不同的时空,再一次跟往事重逢的过程。这是我对这本书的理解。

小说家格雷厄姆·格林有一句话,一个作家只要有二十五岁以前的经验就足够了。这句话容易让人误解,很多人因此认为文学是一个青年性的东西。其实他要说的是,一个人不管是中年还是老年,都要不断地重新检验自己在二十五岁前所感受的一切。《关于告别的一切》就是一个已经不再青春的人回顾自己青年时期的过程。这个过程因为不再单纯是当年的感受,才变得很有一些意味。我们在经历人生的时候,一开始是空我,并不知道以后将发生什么,可等我们站在一个时间点,再回到十岁、十五岁、二十五岁,会发现我们已经不是空我。人生的镜头再次闪回时,它携带着两重意味,既携带当年的情形,又携带现在对这个世界的认知。就像坐一架时空穿梭机,回到了当年的世界。其实在回忆中,我们的记忆已经被更改。这是《关于告别的一切》特别有意思的地方。

这本书我原来在电子稿上看了一遍,因为要做活动,从昨天又开始看,看的过程中忽然有个想法,真想拿出书里的第一小节,我们来讲一晚上,它为什么是一个有意思的故事:看起来好像在讲一个重逢的故事,可这里充满了反讽,又充满了所有故事线,好像不经意,又好像很沉重,都在第一小节里奠定了整个小说的基调。读这个小说的时候你会想,这个作家幸亏不是外国人,他用汉语写作。那种微妙的,既有点郑重,又好像有点不当真,又其实非常严肃的人物状态,只有用汉语才能传达得这样准确。就像《醉翁亭记》的“环滁皆山也”,这就是汉语,没有办法用其他任何一种语言来代替。

有一年我拿来D.H.劳伦斯的《儿子与情人》读,看了五十来页突然感觉到劳伦斯的独特风格,就想,懂很多外语的人真是幸福。《关于告别的一切》,包括路内大部分作品,一个很有意思的点是我们可以对语言的魅力先感兴趣。很少有人谈到路内的语言,因为路内的语言很像是口语化,看起来漫不经心,但是里面的节奏感、分寸把握,干净洗练。我说的干净是只为这个作品负责,这个语言就是为这个作品生成的。《关于告别的一切》的语言跟《雾行者》就不一样,《雾行者》显得重一点,这里的语言显得轻一点。

读小说首先要读语言。磕磕绊绊,晦涩生硬,带着文艺腔或者哀感,没有控制的,不自觉地把自己的情绪流露在人物身上,这些是不成熟的小说语言。《关于告别的一切》整个语言节奏是在作者的控制之中,又没有伤害人物本身的选择,这是一个非常难控制的分寸。这本小说在这点上控制得特别好。所以这本书也是我们对好的语言的重逢,这是好小说的标志。读者可以先感受一下这本书语言的节奏。

李伟长:我看“关于”这两个字特别像公文。我记得当时第一次看到小说名字的时候,在想是不是这个小说家用一个报告的方式在写长篇小说,这肯定非常吸引人的,因为你一定会好奇到底在写什么。他向读者汇报什么,向编辑汇报什么,或者想跟自己汇报什么。这个感知显然不对。我觉得路内这部长篇不见得有一个设定的对象。我读这个小说的时候有一个非常强烈的感受,一个男人的成长,一个男人的告别,要区分两类:主动性、被动性。男人很多成长有时候是被动成长,比如被时代推着往前走,变得成熟、长大,在情感的过程中并不一定是主动说告别的那个人,他有时候会被人放弃。这个被动是非常有趣的地方,小说家意识到这一点后可以把这个人和他所处的时代建立起非常微妙的关系。像我们有的人过得一塌糊涂,很多时候并不认为是我们自己把生活搞砸了,而会下意识地认为是这个时代、所经历的工作辜负了我们。像这样清醒的认知一定是小说家赋予这个人的。当这个人物开始意识到这一点的时候,“告别”两个字就会充满爆炸性,这是这本小说为什么好看的原因。这本书一开始你会看到很多的故事,很多的情节。但是到后面你看到的是这个人一旦完成自我的决裂后,立刻找到了主动性,这是被动与主动构建的故事。告别变成主动后整个生命就变得非常璀璨和绚烂。

小说开始的时候读者可以去发现细节,通过写作技术、语言、结构,读到后面的时候你会忘掉这些,而是直接进入一个男人,一旦过了不惑之年以后,当他开始有清醒意识的时候,他会如何看待父母,看待我们所处的时代,看待他自己的生活,以及看待他的下一代。那个时候,当告别出现的时候,会非常迷人。因为那意味着,我真正在告别我觉得应该跟它保持距离的事情,那意味着我朝着更加准确、更加清晰的方向而去,即使那个方向并不被人认可。小说不仅仅是李白的自我形成,也是小说家在用这样的方式,跟他自己之前的写作、跟自己的经历做一个切割、一个完成,这是我读小说之后慢慢形成的想法。

路内刚刚提到这个小说的时间线。如果在二十世纪前半叶很多人的命运是流离失所,有很大跨越性,这是历史所赋予的,到二十世纪下半叶,八十、九十年代,由于体制和社会结构,人的流动性没那么强,我们的生活趋于平静化和板块化,在这个板块里个体的力量是极为有限的。李白父亲的移动是因为体制变化,李白自己是因为经济发生变化。他的流动的过程和父辈流动的过程是完全不一样的,这个流动到第三代,又会发生什么变化,这也是这本小说里非常有魅力的地方。

当晚活动合影

张诗扬:《关于告别的一切》的主人公叫李白,李白这个名字是凑他老爸和老妈的姓,他爸爸叫李忠诚,他妈妈叫白淑珍,凑在一起叫李白。他是个作家,所以还有一个笔名叫李一白。想请三位谈谈这个人物。

路内:我开写这个书的时候,就说我要写一个叫李白的人物。但在我写的那阵子忽然发现唐朝诗人李白在互联网上很火,好像我在蹭一个流量,怎么办?写完之后问黄德海老师,黄老师说当作家的应该避讳掉大作家的名字,你老爸给儿子取名字叫鲁迅也是可以的,但你不能拿鲁迅的名字去写小说,我说好的。那他避讳了一下,给自己取了一个笔名叫李一白。在李和白这两个问题上会经常搞来搞去,他妈妈姓白,他父亲姓李,叫李忠诚。李忠诚一听就是来自上上个时代的名字,他的父亲是一个厂长,救火英模。靠着运气好,一直做到副厂长,直到那个厂进入下岗时代。他把地皮卖掉以后给自己搞了两间门面房。从此以后这个作家李白靠着两间门面房房租的微薄收入熬过了他的青年期、中年期,也不上班。我开始觉得要写一个主人公是不上班的,会不会招致社会上的非议,怎么写那么好吃懒做的人。后来发现年轻人也都不上班,都躺平了。所以每一代都有想躺平的人。

他的母亲白淑珍是个很有意思的人物,从来没有在小说里正面出现过,我之前还没写过一个没有出现的人物。她是个上海人,非常漂亮,在李白的家乡、离上海很近的小县城里,那边的男人特别势利,最尊重上海女人。可在这个小说的一开始,在李白十岁的时候,她就跟他父亲离婚,回到上海家里,并迅速去香港了。这样一告别,不论是老爸还是儿子,都再也没有见到这个人,或者再也没有见到这个符号——白淑珍身上“妻子”和“母亲”这两重符号。甚至连白淑珍自己的父亲都再没有见到过她,最后他们瞎编乱造了一个故事。

这样一个没有出现过的人物,以一种巨大的阴影笼罩在小说的两位男主人公头上,使得他们既很凄凉,又找不到什么出路。上海女人嫁到这里,然后她走了,就成为这个小说的开始。以至于往后他遇到形形色色的女性,包括他父亲遇到的形形色色的女性,这父子两个都会拿出来交互对比。讲个小说里的细节,八十年代的时候,家里是没有卫生间的,马桶放在家里床的边上,李白小时候有次他爸爸交往了一个阿姨,他进她家里一看,“只有我老妈和这个阿姨会在这个之间拉一道布帘子,可不是所有家里都是这样的。”那立刻就辨识出来,在那样清贫的年代里,仍然会保持一种对于生活极其低微、但是你能辨识出来的品质的要求,就跟别人家不一样。我家是那样,那个阿姨家也是这样,但不是所有人家都这样的。

在这样交互对比的过程中,这个人物认识了女性,但是我并不觉得要用一种政治符号上的女性来命名。她纯粹是一种生活中的女性。在八十年代,一个小孩,他对女性的认知首先是生活层面的:女性是这个样子的,家里有女性的生活是那个样子的。通过这个,再经过一轮轮的时代,比如职场上的女性是什么样子,最后他可能会认识到一个总体的认知。我们今天提出一个对于政治符号上的女性的诉求,并不是基于我们今天想要提出,受的教育要求我们提出,而应该是基于过往数十年积累到今天的经验,对于这个符号,她们可以提出她们的诉求。

黄德海:刚才路内在描述这个小说的情形的时候,我就知道为什么别人会经常把他归类为县城青年和小镇青年,其实这是个误解。为什么?我先念两句李白的诗,《梦游天姥吟留别》,“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求,越人语天姥,云霞明灭或可睹”。我们可以把这当成一个虚构作品的开篇。它要讲天姥山,上来就是“海客谈瀛洲”,“越人语天姥”,都在明明灭灭之间。其实虚构作品就是这样一座天姥山,它不可以一下子就按到具体的——路内写的是苏州哪个县,如果回到这里,小说其实是没法谈论的。《关于告别的一切》这本书,有些人会说,李白是不是路内自诩?下一个问题,路内写的苏州一个区当时的情形是不是这样?这在小说评论里不能成其为问题的,因为虚构作品首先重要的不是这个,重要的是要写“烟波微茫信难求”的那一点。这本《关于告别的一切》写的是什么?要是我们把这本书当成1985-2019年苏州某区的变迁史,这是一个很烂的作品,因为它没有写,核心不在这里。那么它的核心在哪里?它的核心所谓“关于告别的一切”到底是什么?我今天在这里想到的是叶甫根尼·奥涅金的话:“活得匆忙,来不及感受。”在十岁也好,到三十岁,甚至四十岁,你根本来不及感受所经历的生活。等到哪一天忽然念头一转,重新回去感受我们的生活,或者驱使人物回去再重新过一遍我们的生活,把来不及感受的岁月重新感受一次,其实是这样一个过程。而这个过程最有意思的地方,就是所有在当时原始发生时间,那些爱的伤痛、爱的缺失、家庭悲惨的事情、爱而不得的苦衷隐痛、丢脸的时刻,经过这一次的重逢和清洗,它变得干净了。这么说有点奇怪,那个痛苦明明还在。中国古代有一个词叫“祓除”。每到了农历三月三左右,水开始没有那么凉了,古人会在那时把每年的阴晦之气清洗一下,祓除那些沉郁在内心的过不去的坎、遇到的不好的事情。《兰亭序》的开头,“岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也”,这个“禊事”,就是祓除这样的祭祀活动。清洗文字或虚构的最大的好处,是可以祓除我们身上的阴郁之气,在回忆和书写中清洗当时因为自己的血太热造成的燥急、狂放、鲁莽、误伤,把这些情感一一回去安抚一遍,这才是小说最有意义的地方。在虚构作品中发泄自己的情绪,是低档的;为了还原某个时代的情境,是更低档的,因为档案比你落实得更实在。小说是要把我们生活了这么多年的经验,携带着返回到当时的时空里,再来一遍。我们口头上经常说“再也回不到当时了”,但一个好的虚构作品能够带我们重新回顾一遍曾经的经历。不是为了让我们伤心欲绝、郁闷不堪,而是为了把郁结的心绪稍微打开一点。对我来说,《关于告别的一切》把所有发生在真实中,让人难堪、不堪的场景,经过这次清洗后,里面的爱情是干净明亮的,是值得让人信任的爱情。就像一条尘土飞扬的马路,如果不清洗一遍,它就永远是脏的。等到一场大雨过去,山川历历,这条马路重新是清新的。也是在这个意义上,小说对写作者和读者来说,才都是有意义的治疗。

李伟长:刚才黄德海提了特别好的词,重回、重返,重返过程中完成一次清洗,这是一种非常重要的能力。并不是所有人都有能力重返往事,并且把往事重新用他的方式叙述一遍。我们更多是回忆,回想某件事情,回想某个时段。我们测量一下我们的回忆,在回忆过程中发生了什么,就可以理解小说家在做什么。我们回忆往事的时候,如果这个往事是伤痛的,或者非常开心的,我们在回忆的过程中,一定会完成一个向度,这个叫时间向度的加速,但是我们会清晰记得每一折的变化,那个时间是非常快,这个快的过程中一定有东西被我们遗弃,一定有很多东西被我们重新确认,被我们确认的东西会在我们记忆中变得更加重要,那个是确认的过程,是树立路标的过程。

刚刚路内讲到李白的妈妈白淑珍拉那个帘子。从小说家的范围来讲,路内是女性的歌颂者,在他很多小说里都可以看到非常动人的女性形象。在路内的小说里那些美好的女性形象象征着某一种现代性的问题,现代性这个词非常复杂,我不一定说得清楚,但是现代性这个东西一定是某一种能够想象的、值得追求的、更好的生活。这种生活有时候不在我们身边,而有个人来到你身边之后,它提醒我们,有这样的生活存在。在《关于告别的一切》中李白的妈妈一直没有出现,这像路内说的,从叙事来讲是很大的阴影,如果他想讨读者喜欢,完全可以把妈妈这个形象再写出来,多少年以后,在某一个情况下,他们可能会重逢,他的妈妈可能会出现。为什么没有这样处理?当然有小说家的理解。对我来讲,李白这个形象,等他到重新回望自己往事的时候,他已经不需要母亲这个角色的重新出现来跟他确认,他已经在他二三十年的生活当中,对美好的东西完成了自己的叙事,完成了他路标的修订。这些很美好的女性形象,在小说里一个一个出现的时候,代表着更理想、更现代性的生活方式。我们说到生活方式的时候,不仅仅是如何去过日子,而是完整的教育,也是一种对更理想生活的想象和向往。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司