- +1

观点 | 戴菲:中国新画意摄影的思考

中国新画意摄影的思考

文 / 戴 菲

通常情况下,大家对画意摄影有这些认识:一、以画为宗,故称画意,即以画作为摄影的“老师”;二、摄影作品要像画一样,但又心知肚明要和画有所区别;三、在实际拍摄时,摄影要时时警惕不能和画一模一样,否则就会和画混为一谈,被大家认为是绘画的一类,失去了摄影的本性。

图1 奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德《人生的两条路》

在世界摄影史上,画意摄影是一次艺术运动,也是一段摄影史的主角。19世纪下半叶,一些摄影家为了使摄影能够跻身于艺术殿堂,用摄影来模仿绘画。其中的名作,比如奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德(Oscar Gustave Rejlander)的《人生的两条路》图1,就使用了三十余张底片拼接成一幅作品,用意就是模拟绘画的形态和意趣。其后的现代主义摄影则可以变相地被认为是画意摄影的延伸或拓展。

时至今日,我们所说的新画意摄影是一种新的向绘画学习、借鉴、模仿的摄影?还是把今天的摄影向传统画意摄影推动的一种局部范围内的艺术运动?亦或是将画意摄影推到如绘画一样艺术地位的一次全新的尝试?这是三种不同层次、又有渐进的认识。

我个人以为,现在国内许多人理解的新画意,其实只是继承了传统画意的摄影路径,希望在老路上继续走下去的一种摄影方式,诸如我们知道的唯美摄影、沙龙摄影等。这是目前对画意摄影一种比较普遍的认知。

图2 19世纪法国巴比松画派作品

图3 19世纪末法国画意摄影作品

在西方摄影史中,画意摄影曾经是向绘画学习的艺术过程。比如,法国摄影师罗伯特·德马奇(Robert Demachy)曾向巴比松画派图2、3学习。而美国人在现代主义摄影之前,也就是以阿尔弗雷德·斯蒂格里茨(Alfred Stieglitz)图4为代表的一批摄影师们,曾学习过哈德逊画派、和垃圾箱画派(Ash Can School)等。

图4 阿尔弗雷德·斯蒂格里茨摄影作品

为什么当时的法国人要学习巴比松画派呢?其实就是因为这些画本身很像照片,可以直接借用到照片的创作中。这是当时摄影师们想要与艺术靠拢、并获得艺术认可的一种内在的需求和反映。

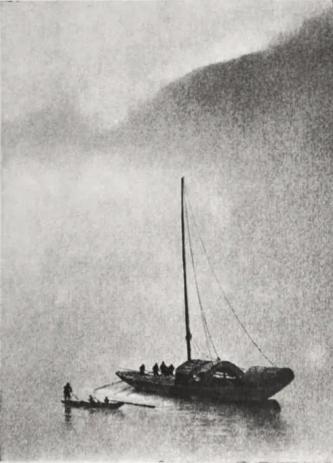

图5 郎静山摄影作品《烟峡帆影》

图6 唐寅绘画作品《溪山鱼隐图》

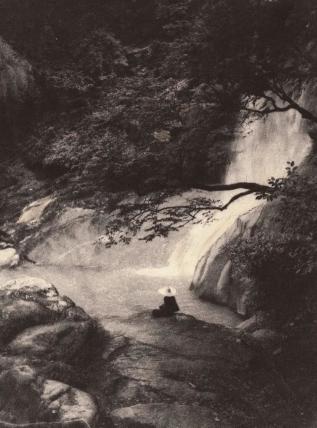

同样,在中国摄影史中,被尊为“画意摄影鼻祖”的郎静山所处的时代是民国时期,而当时进行的摄影艺术运动是美术摄影。他在摄影中重点学习了宋、元、明三代的绘画,而恰恰没有学与他时代和地域较为接近的海派绘画。有人问,为何不重点学习清一代的绘画?而且当时他在上海,晚清海派绘画名重一时,为何舍近求远?个中的原因或许正是宋、元、明的绘画更接近于写实主义,实际借鉴起来非常上手。这正是郎静山老先生熟悉中国艺术史的体现,他拍摄的许多照片跟元、明时期的小品非常相似。比如,他在20世纪三十年代的作品《烟峡帆影》图5,与明代大画家唐寅的《溪山鱼隐图》图6就有异曲同工之处;还有大家非常熟悉的《观瀑图》图7,也和唐寅的《听涛图》图8很像。这是郎静山老先生在摄影中运用传统文化非常聪明、也非常巧妙的点。我们在这里展示一下和郎静山同时代的画家,可能和他有一点交集的海派著名画家任伯年。从任伯年的画作可以看出,这样的作品很难被转化为摄影形式。朗老认识到了这些“局限”(此局限仅是摄影很难向绘画学习,而对绘画本身来说,却是进步。绘画摆脱了写实主义,向文人画迈进了一大步),也是郎老主要向宋、元、明绘画学习并将其融入自己创作的一个重要原因。

图7 郎静山摄影作品《观瀑图》

图8 唐寅绘画作品《听涛图》

实际上,在郎静山的时代,大部分摄影师认为摄影就是一种快速的绘画,把摄影拍出画一样的感觉是理所当然的事情。和他当时情况相似的摄影师都经历过新文化运动,比如刘半农、陈万里、张印泉、金石声、骆伯年等。这里有一幅非常典型的作品,是刘半农赠给沈士远的《渔舟唱晚》,上面有刘半农的题签。所赠的这位沈士远先生是著名的庄子研究专家,与著名学者、书法家沈尹默,以及沈尹默的弟弟、语言学家、教育家沈兼士并称为“北大三沈”。他们都从事文艺工作,对中国传统绘画和趋向这种风格的摄影作品都十分赞许。

郎静山与众不同的是,他把画意摄影做到了极致,形成了一种中国画的变形,即把中国画装到了摄影中,这是同期其他摄影师们没有想到的。其他摄影师只是模仿,郎静山却直接将其变成了绘画,这是他为何在那个时代脱颖而出的一个重要因素。他的集锦摄影很像西方画意摄影中的合成式照片,比如雷兰德、亨利·皮齐·鲁宾逊(Henry Peach Robinson)图9的作品等。

图9 亨利·皮齐·鲁宾逊摄影作品《弥留》

从这个角度来看,中外摄影师似乎都有向自己前一辈或前两辈画家学习的倾向。而且,我们今天看到的画意摄影,除了有一点画意诗情之外,好像没有更多的进展,似乎都在原地打转,大家只想把古代的那种闲情逸致在今日的摄影中表现出来。换句话说,外观的变化并不多。但是需要提醒的是,所谓闲情逸致的内核已经变了,因为我们的时代已经发生了变化,大家不能简单地借鉴和“消费”古人的情怀。而为了在形式上创新,大家想办法地创造了一些混合式的摄影。比如,有人看到西方画意摄影中有好方法、好样式,就直接拿过来,并填上了中国人的“诗情画意”。这样的作品显然有一点内外不搭,甚至是有点僵硬呆板。我们要么认真地学外国的那一套,内外结合;要么就拿出中国人自己的方式,自然一体。我想,对于中国的新画意摄影来说,更应该向自己的先辈或前一代学习,这样更加自然。

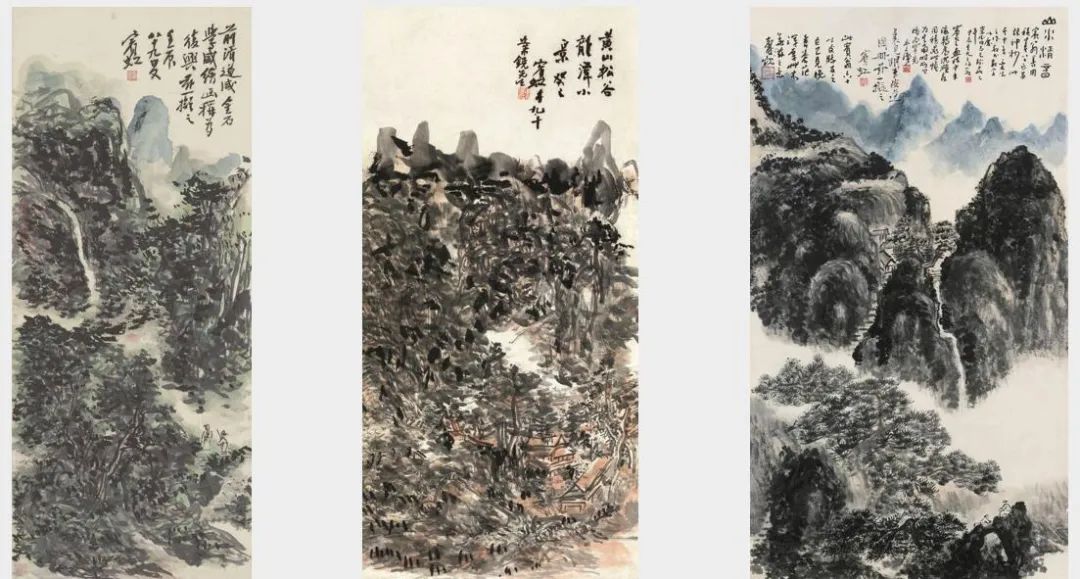

图10 魏紫熙绘画作品

我们中国人自己的那套怎么学?怎么产生我们自己的新画意摄影?不妨参看现当代的中国绘画界,特别是从20世纪五十年代末到七八十年代的中国绘画界。在此举一个典型的例子,就是新国画改革中非常重要的画家魏紫熙图10,他是江苏的画家。他的绘画作品就很像照片,我们可以考虑将他的绘画方式借鉴到画意摄影中。如果细看一下还会发现,他的作品完成日期大约在1960年左右。也就是说,大约在20世纪五六十年代,中国的绘画界就想过类似今天画意摄影考虑过的话题,即对自身进行改革和提升。当时,他们发起了一场艺术运动,即“古为今用,洋为中用”,并掀起过中国画改造和社会主义现实主义绘画的风潮。

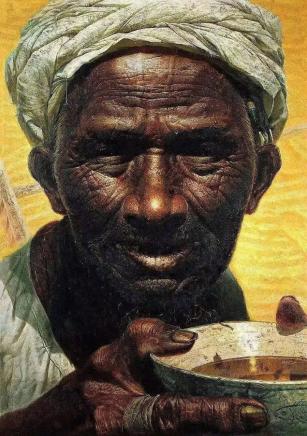

图11 罗中立绘画作品《父亲》

从时间上来看,新画意摄影的“上一代”是新中国以来的社会主义写实主义绘画,以及20世纪八十年代以来绘画中的写实主义实践,这些可以作为新画意摄影的一种模板或者范本,比如罗中立的代表作《父亲》图11等。

图12 姚璐摄影作品《中国景观》

但是,现在的新画意摄影似乎想在当代把宋画、明画的风格予以复活,即“传统绘画+现代人的诗情+现在的世界=我们现在的画意”。这种方式可以实现吗?可以,但很难。传统绘画里蕴含的是文人澄怀观道的闲情雅致,而在今日我们社会生活的内在精神已经发生了巨大变化,所谓古人的清远很难在今人的作品里复现。而恰是这种反差,则给摄影家姚璐图12、戴翔等找到了一种批判的视角,形成了今天当代摄影创作中所谓的“画意摄影”。注意,他们只是借用了画意摄影的形式,其实质内涵不是画意摄影,是当代摄影或者说是当代艺术。

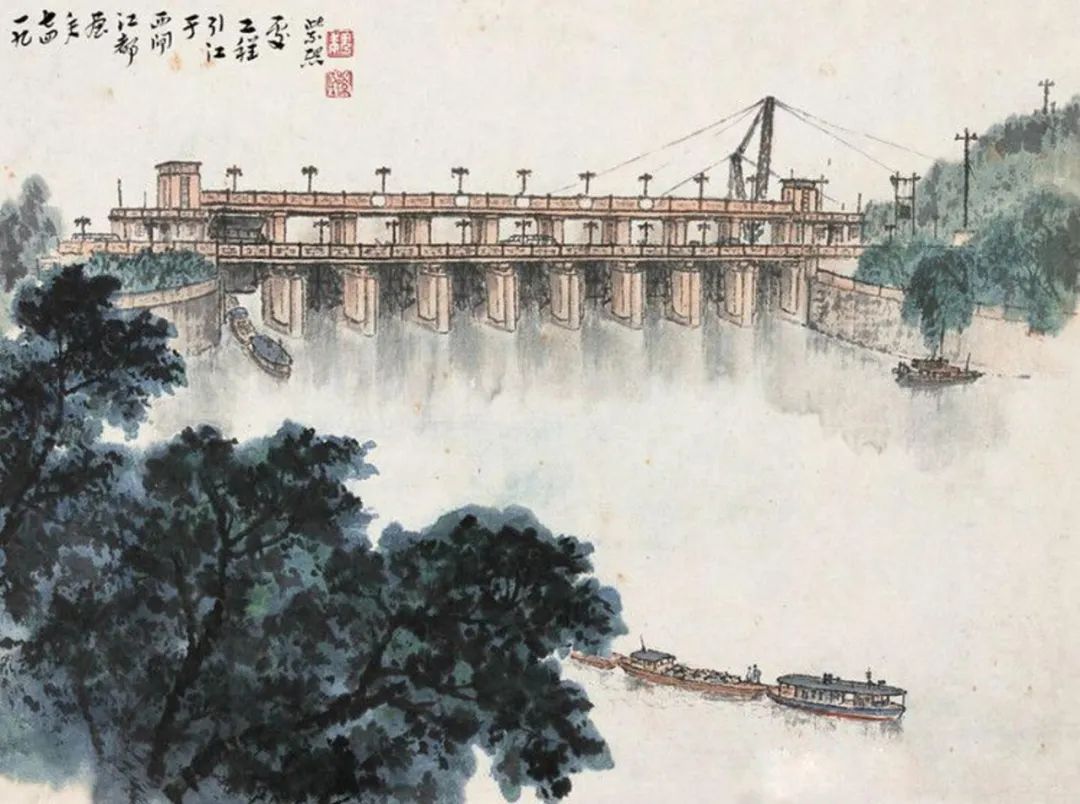

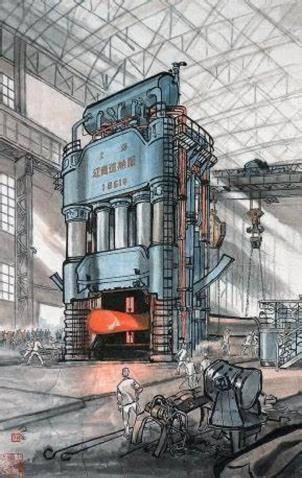

图13 应野平绘画作品

图14 真实现场照片

回到我们的话题。其实,我们眼前就有大批可以学习的画家,我们现在讨论的有关新画意摄影的内涵,画家们早在四十年前就开始想了,有些还想的很透,需要我们深入到具体画作里。我有一次偶然参观上海的中国画院,看到了应野平图13、14的作品。我当时很震惊,这样画的不正是采用了摄影的视角和结构吗?但是从时间上看,这些绘画作品已经在20世纪五六十年代完成了转变,其中还包括了内在意识的转变。而相应地,在当时的摄影家中,有这种追求摄影之变的作品则很少。

当下的画意摄影和曾经的绘画一样,关键的问题在于怎样用一种传统的形式装上时代的新内容。如何装得好,如何装下现代人的真情实感,这是今天新画意摄影需要考虑的核心。对此,一些画家已经走在了前面。比如,陈丹青的西藏组画。其实就很像摄影的画面,如果将其借鉴到摄影中,或许会比一般肖像摄影师的作品要好得多,因为它体现了一种人的精神内核。

图15 刘玉春摄影作品《画意张家界》

图16 黄宾虹绘画作品《积墨山水》

为什么大家觉得现在的画意摄影作品不是特别好?不是形式错了,而是里面的情感不真。古代人是真的山水隐逸之情,而现代人多是表演的遁世之情。因为不真切了,所以引起大家的关注和批判。这就要求摄影师们、理论家们思考全新的方法予以结合并转变。举一些具体的例子,在上海的中国画院里展出过谢之光的作品,这就是一种非常接近新画意摄影的作品。还有著名画家董希文的作品,他的油画就如照片一样。通常情况下,我们对新画意摄影的理解,就是将古代的绘画样式拿到今天的摄影里,好像在更大的绘画创作范围内看待或借鉴的作品则并不多。2022年上海国际摄影节上,我们看到了一组入选作品,是摄影师刘玉春的《画意张家界》图15。不少人惊叹这位摄影师怎么想到这样的拍摄风格。实际上这种视觉样式并不稀奇,它其实就是著名画家黄宾虹的积墨山水图16。可以看到,新一代的摄影师正在尝试借鉴新国画、新水墨,对今天的画意摄影力求表达出新的涵义来。

新画意摄影,就如西方摄影史上的画意摄影运动一样,大多是借鉴本国、本地已有的艺术,并结合时代和环境,发展成属于自己的风格。所以我想,今天的新画意摄影也可以向上一代、同时期的艺术家学习。比如可以参考画国画的古元、应野平、傅抱石、黄胄、石鲁、潘思同、魏紫熙、宋文治、关山月等;画油画的董希文、王式廓、靳尚谊、王文彬、陈逸飞、魏景山、罗中立、何多苓、周春芽、吴冠中、潘鸿海、王沂东、徐青峰、王剑、张峻明、胡国栋、曹自杰等。我们或许可以从他们的艺术实践中寻找到今天画意摄影突破的新方向。

— END —

原标题:《观点 | 戴菲:中国新画意摄影的思考》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司