- +1

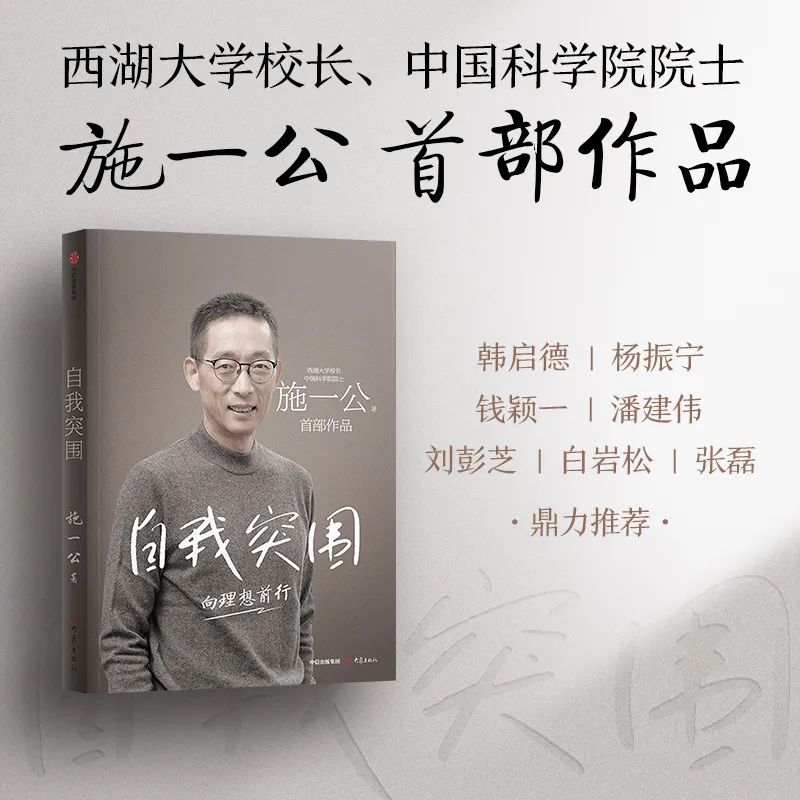

施一公首部作品发布 | 杨振宁:读到中国知识分子的内心世界

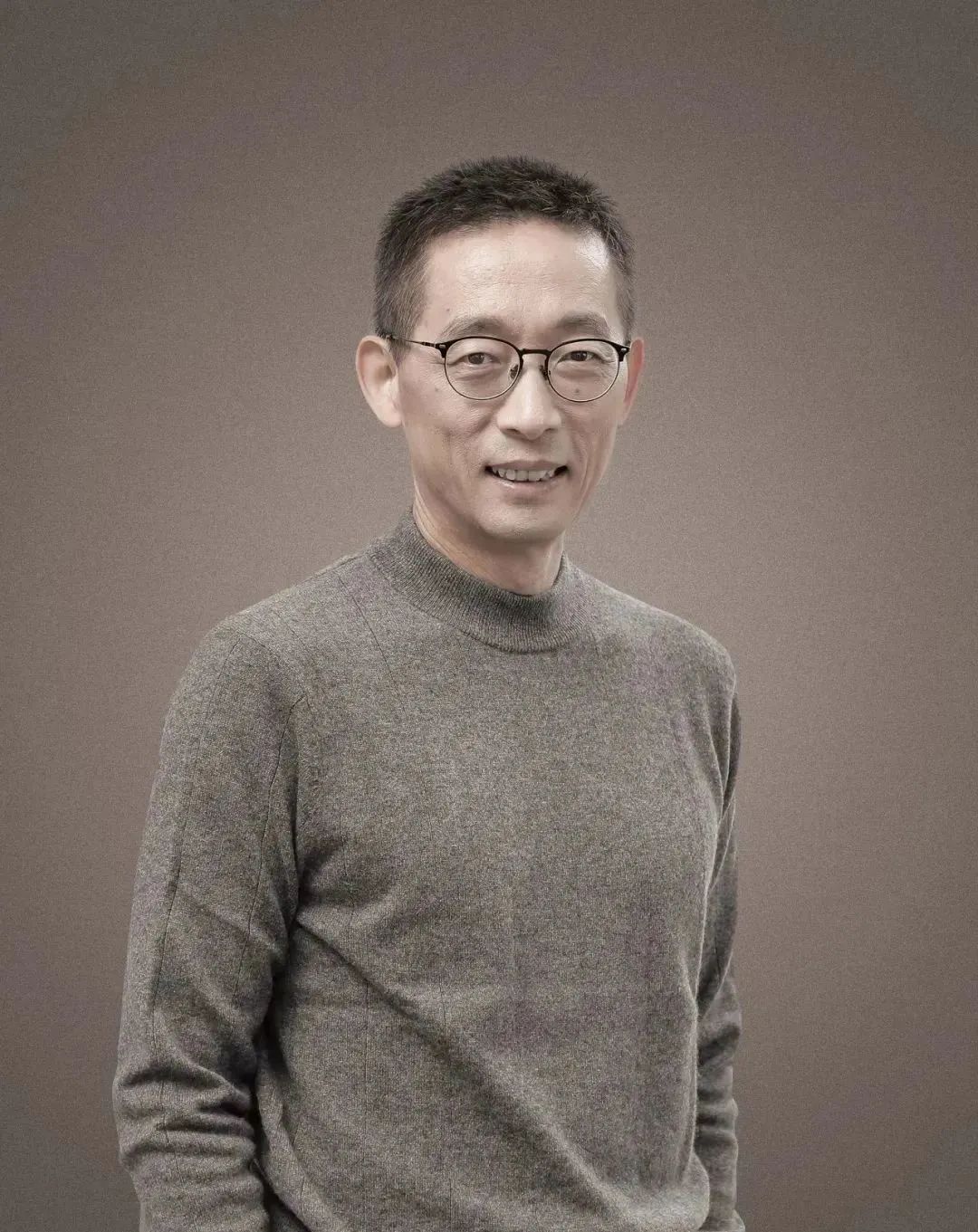

题图:施一公院士

你可能是从高中生物课本里认识他的,他在科研上取得的多项突破,改写了教科书;

你可能是从新闻访谈里认识他的,他过去是清华大学副校长,后来“白手起家”在中国大地上创办一所新大学,对标世界一流;

你甚至可能是从综艺节目里认识他的,他是那个全场最年长的“飞行嘉宾”,起劲地为年轻人摇旗呐喊……

施一公参加综艺节目海报

不论你眼里的他是谁,在施一公本人眼里,他首先是一名科学家,这是他的“主业”。

作为一名结构生物学家,施一公以通讯作者身份发表过六十篇CNS(即《细胞》《自然》《科学》)论文,是中国科学院院士、美国国家科学院外籍院士、美国艺术与科学院院士、欧洲分子生物学组织外籍会士。

然而,真正让施一公“破圈”的,是在学术之外,他总是做出让大多数人难以理解的选择——

有时候,选择会招来非议。2008年,施一公放弃普林斯顿大学终身教职,全职回到母校清华大学主持生命学科建设,在海内外引起极大关注。有人说他,看到中国变强大就想回来“占便宜”。

但很少有人知道,正处于事业上升期的他,在内心深处认为自己“欠中国15年”。

有时候,选择会遭遇阻力。2018年,他辞去清华大学副校长职务,再次创业,和一批同道全力创办西湖大学,想要为国家科技创新和拔尖人才培养蹚出一条新路。有人反对,有人不解,有人看笑话。

很少有人知道,这只是他又一次对“天生我材必有用”的深信不疑,以及又一次回应父亲当年对他“一心为公”的期许。

有时候,选择会引来群嘲。他曾问话清华学生:(在清华)如果人生目标还只是为自己、为自己的家庭找一份工作,你不觉得这实在是很狭隘吗?你的路只会越走越窄。

他曾直指国内科研领域的一些弊端:像中国这样一个拥有大量学术期刊、众多研究人员的科学大国,一些科研人员和学术期刊很容易通过这种触动科学研究道德底线的做法,在短时间内提高大批期刊的SCI 影响因子和文章的他引数量。如果这种趋势持续发展下去,中国会在比较短的时间内(也许5 至10 年)在三个关键指标上全面超过美国。但这种超越可能是假象……这种情况对一个国家的伤害是无法估量的。

有人说他“不食人间烟火,不知人间疾苦”,有人说他哗众取宠。很少有人知道,他在看到听到这些评论后仍然选择直言不讳,因为“为国家做事,人生从未后悔”。

这是一个理想主义者的突围。

2023年4月,施一公以此为题,将自己56年人生的所思所想所念结集,由中信出版集团联合大象出版社出版他的首部作品《自我突围》。

他以朴实真挚的文字讲述人生每个阶段的故事,以犀利敏锐的笔锋记录自己对科研、对育人的思考。

他想告诉你,是什么样的逻辑,支撑着那些充满争议与矛盾的选择:是他的家世故里,是他的成长轨迹,是他的亲人、师长、朋友,也是这个快速发展的时代。

从这本书里,你会看到选择背后的答案——一个真实的答案。

诺贝尔物理学奖得主杨振宁先生评论说,“这本书可以说是西湖大学创校校长的自传,我们能从书中读到新时代中国知识分子的内心世界。”

▽

试答钱学森之问

文 | 施一公

来源 | 《自我突围》

钱学森曾感慨道:“这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就能够跟民国时期培养的大师相比。为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?”多年来,钱学森之问牵动着方方面面的思考。在此,我想用这篇心得作为对钱学森之问的回复。

我对应试教育的理解

在阐述个人观点之前,我首先谈谈对“应试教育”的理解。应试教育在中国有着悠久的历史和广泛的社会基础,科举制度就是典型的应试教育模式。现在为了在高考中取得理想成绩,大多数中学围绕高考这根指挥棒,从初中开始要求学生“刷题”,尤其是数理化,分门别类、总结题型,甚至有些学生会选择高强度地死记硬背标准答案,知其然而无暇求其所以然,这是典型的应试教育现象。一些高校的本科教学、研究生录取依旧遵循应试教育的模式。

应试教育是中国独有的吗?当然不是。日本有,韩国有,美国和其他国家也有。但总体而言,东亚国家更加强调应试教育。如果把高考和SAT(Scholastic Assessment Test,学术能力评估测试,相当于中国的高考)做一个比较,那么高考成绩在中国大学的录取中所占比重远远超过SAT成绩在美国大学录取中的分量。

我国于1977年恢复高考,不看家庭出身,只凭考试成绩录取,是中国现代教育史上一次伟大的进步。无论是农村还是城市,每年高中毕业季,百千万考生在考场发挥自己的最高水平,用实力为自己争取未来的机会,改变自己和家庭的命运。作为最公平公正的选才模式,高考非常适合中国国情,也为国家的建设发展做出了重要贡献。

就自身经历而言,我既是应试教育的产物,也是应试教育的受益者。记忆中,我初三开始拼命学习,几乎每天早晨7点到晚上11点,除去吃饭的时间,其他时间都在听课和做题,对各类题型融会贯通。尽管我对数理更感兴趣,但是为了高考,我不敢偏科。高中三年在河南省实验中学一共11次期中、期末、毕业考试,我9次获得年级总分第一,语文、政治靠死记硬背也都几乎满分。应试教育跟着我走完了4年大学。在美国攻读生物物理博士学位期间,我一度跟不上生物课的逻辑,成绩几乎到了不及格的边缘,但应试教育打下的坚实数理基础,在我最困难的时候帮助我恢复了信心。

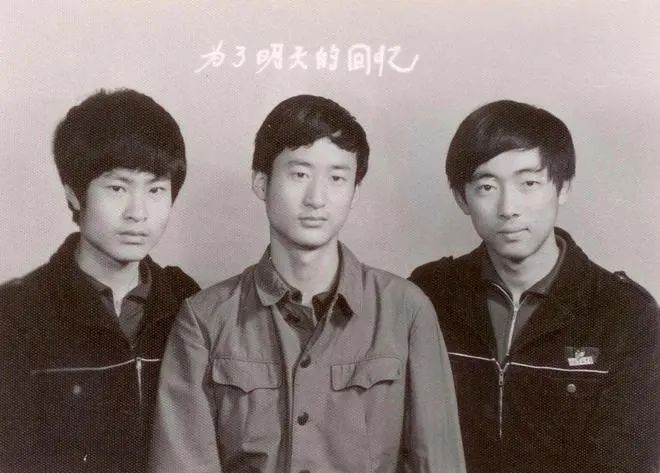

1985年,郑州,高中毕业留影,施一公(右)与同学化伟(左)、刘嵘

后来,在普林斯顿大学做助理教授和副教授的5年里,我运用应试教育的解题思维,主动选择有稳定预期和丰厚回报的科研课题,潜意识里回避了高风险的基础前沿课题。果然,科学研究一路高歌猛进,1998—2002年,我以通讯作者的身份在科学界三大顶级期刊发表了十多篇文章,在我选择的研究领域内迅速建立自己的学术声誉。我曾不止一次地告诉国内来访的教育界领导和分子生物学系的美国同事:中国的应试教育保证了学生具备扎实的知识储备,为他们今后的发展奠定了坚实基础,这种训练可以让学生受益终身。

应试教育一定程度上

束缚了我的原创精神

2002年,我35岁。这一年,我拿到了普林斯顿大学终身正教授的职位。也许是因为已经到了职业和职称的目标终点,我有些惴惴不安,失去一部分前进的动力,也开始反思过去5年,甚至从攻读博士开始的心态和思路。

此后5年,我逐渐对应试教育有了深入的思考,得出了一个在我潜意识里被回避的结论:长期受应试教育的影响,寻找标准答案的惯性思维深入我的骨髓和每一个细胞,即便在博士毕业之后的独立科研生涯里,我仍然缺乏足够的冒险精神,不自觉地回避前途不明的前沿方向,而常常选择相对保守但回报较为丰厚的研究课题!然而,科学研究的前沿恰恰是这些前途不明的、具有高风险性的前沿探索领域。实事求是地讲,应试教育赋予我的理念,在一定程度上束缚了我从事科研最珍贵的原创精神。

1997年8月,施一公在斯隆—凯特琳癌症研究所从事博士后研究

2008年,刚过不惑之年的我全职回到母校清华,教书育人,研究探索。这一年,我做了一个大胆的决定:在科研上,我的实验室用很小一部分力量延续来自普林斯顿的科研课题,而把大部分力量投入崭新、高风险、没有任何成功把握但激动人心、令人痴迷的研究方向。其中第一个就是与阿尔茨海默病息息相关的人源γ-分泌酶复合物,这一结构的解析也许会为人类理解和最终征服阿尔茨海默病提供重要线索;第二个是真核生物剪接体的结构,这是真核生物中心法则中重要的一步,理解其分子机理需要弄清楚其结构;第三个是真核生物核孔复合体的结构,这一结构与剪接体结构并称整个结构生物学的两大世界性难题;第四个,也是最雄心勃勃的课题是量子生物学的一个关键分支——人体与电磁波的相互作用。最初选择这些方向的时候,任何一个都没有哪怕5%的胜算!我既不确定这些方向能否做出成果,也无法预知要花多少年才能做出成果,甚至对于有些方向,我完全不知道路在何方、关键问题是什么。可以说,这是绝地进击、愿赌服输的背水一战。

打破应试思维禁锢、踏入科研无人之地的挑战比我想象的还要大。2008—2011年连续4年,4个主要方向几乎全部折翼,没有取得任何实质性的进展。而与之形成鲜明对比的是,那些相对保守的延续类课题却一帆风顺,高水平期刊文章不断,使得那些拥有一腔孤勇的学生严重受挫,我不得不一次次给苦苦探索奋战的团队打鸡血,鼓励大家拿出勇气和信心坚持下去。但当时就连我自己都没几分把握,怎么可能完全解除学生的疑虑?!我一度也认真考虑过退却,但这样做的后果就是彻底放弃梦想,重新回到用应试思维选择研究方向的主轴,重回循规蹈矩的科研老路。我扪心自问:这样的重复有什么意义?

应试教育的利弊

创新就是走一条前人没有走过的道路。多少次内心的焦虑和挣扎之后,我坚定信心,告诉自己只有一条路可走,那就是勇往直前地探索!但往前走是要有策略的,我决定集中优势力量,率先突破第一个研究方向。8位博士生分成3组,攻坚人源γ-分泌酶。同时,我从蛋白表达方法上做出较大创新,除了沿用我熟悉20年之久的大肠杆菌表达体系和拥有15年经验的昆虫细胞表达体系,还专门邀请世界范围内蛋白表达的权威专家——来自瑞士的弗洛里安·沃尔姆(Florian Wurm)教授来清华举办3天讲座,专题介绍哺乳动物细胞瞬时表达方法。这种新方法的尝试,使得第一个研究方向在2013年初迎来突破性进展:我们首次拿到了重组表达的大量有活性的人源γ-分泌酶!借助冷冻电子显微镜和分析方法的突破,先后于2014年和2015年在世界上率先解析并报道了人源γ-分泌酶的高分辨率空间三维结构。这样的坚持也给我们团队带来了意外收获,第二个研究方向出奇兵,在2015年取得重大突破,3.6埃的酵母剪接体空间三维精细结构横空出世,打破了“不可能获得完整剪接体结构”的传说。在我写这篇心得的时候,几位博士生和博士后正在全力以赴攻坚第三个方向,他们主动放弃春节期间与家人的团聚,充分利用实验室仪器设备闲置档期,连续14个昼夜收集实验数据,获得较大进展。而听起来最为“玄幻”的第四个方向,在一批又一批博士生和博士后的接力奋斗下,也取得了一些初步的原创性发现。

2014年3月31日,斯德哥尔摩,瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫为施一公颁发爱明诺夫奖

如今,我已经过了知天命的年龄,深感记忆力开始减退,理解力也大不如前。回望大学毕业后30年的科研生涯,我深刻认识到应试教育的利弊。如果带着现在的思考,让我重新走一遍过去的30年,我极有可能在博士后期间就选择跨学科的实验室,接受崭新的研究领域的训练和挑战,也极有可能在担任助理教授期间选择更有开创性、更有挑战性的前沿研究方向,而不是过多关注具有较强可行性和确定性的科研课题。需要说明的是,我这种刻骨铭心的体会绝不是全盘否定应试教育,更无法否定应试教育的鲜明优点,即短时间内强化学生对基础知识和技能的掌握程度。但是,应试教育赋予学生寻找标准答案的惯性思维、固化思维,很可能对其今后从事最原创的科研、挑战前沿的问题产生持久的负面影响。

试想,如果100位训练有素的中国科学家都选择更冒险、更创新的研究方向,我相信,他们中间一定会有人脱颖而出,成为一些领域的奠基人、佼佼者。但可惜的是,大多数人都如年轻时的我,倾向于选择保险、可靠的科研方向。相比之下,犹太裔科学家则更愿意挑战,选择冒险、创新的研究方向。虽然在美国的中国科学家的平均科研建树很可能并不低于犹太裔科学家,但是在做出最杰出科学贡献的这批科学家中,中国人却远少于犹太裔。在我看来,强调标准答案、追求既定目标的保守思维方式是直接原因,而应试教育在一定程度上正是这种思维方式形成的根源。

很多分析中美教育差异的学者一致认为,中国大学生的理工科平均水平是相当不错的,甚至可以比肩一些发达国家的学生,这在很大程度上归功于应试教育的成效。但是,拥有批判性思维和创新精神的拔尖学生非常缺乏。这也就是中国教育“均值很高,方差很小”的现象。其实,这种现象不仅体现在人才培养质量上,也体现于对科技创新与核心技术的攻关之中!这对中国未来创新驱动发展非常不利,严重影响我国在高科技领域的核心竞争力。因为一个国家的科技实力,并不是看所有科研人员的平均水平,而是看顶尖科学家的水平。

从另一个层面来看,应试教育侧重保证的是公平。唯物辩证法告诉我们:任何事物都是一分为二的。过分强调公平会对卓越产生压制。每个人都是独特的,因材施教就是根据每个人的特点来进行相应的教育,所以必然会产生更好的效果,正如只有百花齐放才会欣欣向荣。从这个角度看,高考应该在保障公平的前提下,给予学校和学生更多自主权,构建多元化的人才选拔方式,让一些单科天赋异禀、创造力超强但不适应传统高考制度的学生也能脱颖而出,享受应有的教育机会,从而为社会做出特殊的重要贡献。令人欣慰的是,新高考改革慢慢开始侧重因材施教,将大大助益于学生的全面发展。

这是我第一篇关于钱学森之问的文章,日后如果还有机会,我将进一步阐述自己对基础教育的思考。真心希望大家为了整个中华民族的未来,能够放弃惯性思维,认认真真正视、思考这个问题。

后记

本文写于2020年1月,修订于2022年10月。2022年,高考恢复45年之后,西湖大学首次在浙江以创新班的模式招收了60名本科生,希望用因材施教的做法培养担当未来的青年科学家,也算是高等教育领域一次大胆的尝试。

原标题:《施一公首部作品发布 | 杨振宁:读到中国知识分子的内心世界》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司