- +1

技术史视野下的《流浪地球》:一部后人类主义的奥德赛

“后人类的主体是一种混合物,一种各种异质、异源成分的集合,一个物质-信息的独立实体,持续不断地建构并且重建自己的边界。”(凯瑟琳·海勒 《我们何以成为后人类》)

“我们是由我们与信息技术和计算机的关系构成的,而不是与热力学及其的关系,与硅的关系,而不是与碳的关系,与遗传密码链的关系,而不是与有机体的关系,与现代文学的关系,而不是与符号的主权关系。”(德勒兹《福柯》)

“在这个新世界中,网络计算感知、跟踪和记录现在,以便不受人类干扰地预测未来。”(马克·B. N. 汉森)

“‘人’作为一项晚近发明的同时,也正在走向其终结。……人将被抹去,如同大海边沙地上的一张脸。”(福柯在《词与物》)

《地球号太空船操作指南》书封

1969年,美国未来学家、互联网理论先驱理查德·巴克敏斯特·富勒(1895—1983年)出版了《地球号太空船操作指南》,“地球飞船”概念在1960年代嬉皮运动中诞生。富勒认为,整个地球的生命共同驾驶着地球号太空船在宇宙中航行,每个人都是这艘太空船的宇航员。这架飞船系统设计得如此精妙,太阳在合适的距离提供能量,月球影响海洋带来潮汐能量,预防小行星撞击,地磁场大气电离屏蔽了来自宇宙的高能射线。这颗星球与人类命运相连,人类应该放弃战争敌对和军备竞赛,共同面对气候生态危机,以最优化的设计与技术方案,保护环境合理利用能源,使得我们可持续地在这颗星球繁荣生活——驾驶地球号太空船持续在宇宙航行。

50年后的2019年,《流浪地球》第一部上映。由此,人们第一次在银幕上看到一个行星级别的地球号太空船的模样。上万座行星发动机照亮地球,喷射出巨大的等离子流划破天际,地球拖拽着闪烁的光束,承载着幸存的生命,孤独地航行在茫茫宇宙中,寻找人类的应许之地,踏往前途未卜(或AI先卜)的奥德赛之旅。

2023年,《流浪地球》第二部上映,结合两部剧情所构建的流浪地球宇宙,太空电梯、大规模地下城、行星发动机,这些行星尺度的基础设施建设有着人类纪的特征——人类不断进步的科技产业足以满足人类对地球改造的各项需求。人类纪一开始作为一个地质学概念,是指从第一次工业革命开始至今,人类的技术对生态整体和地表环境的塑造能力愈发强大,人类作为一个物种已经拥有了对地球的改造能力。

通过把人类纪中人类在地球的活动描述为行星维度,后人类主义的主旨则恰恰是挑战人在讨论的中心位置。正如电影开头代表数字生命派的一句台词:人本质就是一堆电信号。无论是数字生命意识上传、脑机接口、义体外骨骼,亦或是人工智能Moss的暗中观察与操纵剧情走向、自动化机器人组装的大规模基建、地球生态的颠覆与希望,都充满了后人类的设定。

《流浪地球2》海报

后人类主义是近些年兴起的理论思潮,后人类并不是反人类,而是人的去中心化,把人类放置在更广阔的万物生态系统中进行反思。后人类主义挑战了对人类中心地位以及自觉自主认知的固有逻辑。而这种人本主义却是《流浪地球》念兹在兹的伦理,正如马兆博士所言“没有人的文明,毫无意义”。后人类主义世界观设定与人本主义的情感动力机制成为电影的症候裂痕。物质性、劳动者、基础设施、社会结构、国际政治等诸多要素透过这一裂痕成为地球号太空船旅程中所需克服的叙事旋涡。

杂合体AI、行动者网络与数据劳动

影片最开始到结尾不断出现的监控摄像头红点视角,暗示了人工智能Moss是第一人称叙述主角。Moss注视、推演、规划着人类主角的行动,它不仅仅是太空电梯、月球坠落、木星引力等历次危机的操纵者,同时也在最后关头链接全球互联网拯救了地球。Moss以及数字生命派线索成为第二部剧情的重要翻转,也成为与第一部剧情衔接的关键所在。当了解到Moss才是幕后推手之后,这些问题都令人困惑:Moss究竟是好是坏?Moss究竟是为了什么?其实,无法以人类中心的正邪善恶来评判Moss。尤其是在解决月球坠落危机时,Moss与图恒宇、刘培强、周喆直三条人物主线构成的行动网络,在相互博弈与协作中克服了灾难。而这恰恰与STS巴黎学派提出的行动者网络(Actor–Network Theory,ANT)理论产生了联系。

第一,ANT是把人类和“非人类”的万事万物都视为具有能动作用的行动者,不仅是刘培强等人,Moss、全球互联网的根服务器、海底光缆、自动化核弹装置、机器人“笨笨”、行星发动机等等,人类、机器、生物共同组成的网络才完成了拯救月球危机的任务。

第二,在ANT中,不同主体为了在各种异质的知识地形中传播知识,不仅要转译信息,还需要隐藏、伪装甚至背叛才能达成传递信息的任务。Moss说:“(我做的)包括但不限于2044年太空电梯危机,2058年月球坠落危机,2075年木星引力危机,2078年太阳氦闪危机。”“(我这么做是)为了克服你们对历史、当下、未来的执念……延续人类最佳文明的方式,就是毁掉人类。”人类的研究所多次收到预言未来关键时间的神秘数字代码。周喆直在剧中多次与代表Moss的摄像头对视,他用隔离计划断了人工智能的后路,并授意图恒宇潜入水下用数字生命数据卡帮助全球互联网重启,最后时刻坚定的喊出“点火”,就是为了倒逼Moss采取行动。周喆直说“我相信我们的人一定能完成任务,无论虚实,不计存亡。”这个虚指的就是Moss。郭导某次路演的采访中提到Moss做局,操控自动驾驶货车制造了图恒宇的车祸,迫使图恒宇用数字生命技术来延续丫丫的生命。

第三,ANT理论里的“网络”概念,内涵十分丰富,是个比系统更有韧性,比结构更富历史性,比复杂性更富经验性的概念。自然与社会、人与物以及行动者之间的边界在不断改变,融合重组为新的杂合体,杂合体构成网络的节点。丫丫、图恒宇上传到量子计算机之后形成的生命体就是一种杂合体。丫丫数字生命的首次联网,成为验证移山计划可行性的关键,因为量子计算机的迭代瓶颈在于献祭赛博女孩。在550W-Moss的背景音乐中,使用了丫丫的童音采样与电子合成器低沉的声音结合,营造了紧张、压抑、幽邃的氛围,人类意识与人工智能融合后是天使还是魔鬼?但毫无疑问的是,人类思维与数据的融入,加速了量子计算机的人工智能的进化。

这正是训练人工智能的一种方法,即人在回路(HITL)——利用人和机器智能的合作协调来创建机器学习模型。人在回路体现在创造人工智能的各个环节。首先是,人类标记数据,这使训练模型具有高质量的培训数据。之后,人类通过对模型的输出进行评分来验证模型,高效率地提高模型的精确度以及智能等级。在剧情中,丫丫一直说的那道不会解的难题是数独题,图恒宇最后告诉她要填4。图恒宇被抓进监狱后依然在墙壁做研究,写公式的时候也写了一个4。可见,每次量子计算机的智能的关键迭代,依赖于图恒宇的指点迷津。只有凭借人类的知识输入的优质数据,才能帮助AI产生质的飞跃。尤其是在融合了丫丫以及图恒宇的人类智能之后,人与AI的协作融合,保证AI完成了超级进化。

《流浪地球2》中的丫丫

人的数据劳动击破了关于人工智能的迷思,人工智能不会凭空产生,而是依赖于数据标注的劳动,而这些数据基于既有的人类社会的知识与规范,然后被转化为计算机可识别的数据“喂给AI”。承担这个枯燥重复工作的人就是数据标注员,不断的数据训练才会形成人工智能,即有多少人工就有多少智能,也就是所谓的“人在回路”。伴随《流浪地球》热映,ChatGPT作为新一代AIGC技术受到追捧,而ChatGPT的开发公司OpenAI需要大量雇佣来自第三世界的廉价数据标注员。

大基建朋克与中国信息技术主权

根据《流浪地球2》科学顾问的说法,太阳危机爆发后,联合政府(United Earth Government,UEG)成立,总部设立在纽约,世界政局动荡,科技在重压下加速发展,人类转入以航天工业为主的计划经济社会,当时四个人类自救计划进入方案论证阶段

移山计划:由中国提出,为流浪地球主体计划,计划建造1万座发动机推动地球走向新家园,行星发动机同步网络依赖原本互联网的地下光纤,是利用网络切片形成的高密级发动机专用网络,在月球危机中同步点火成功,最终结果成功;

方舟计划:由美国提出,在地球同步轨道建立“方舟号空间站”,利用空间站带领人类逃离太阳系,即小说中的“飞船派”,太空电梯是方舟计划的核心。空间站在电影第一幕中被摧毁,最终结果空间站被摧毁;

逐月计划:由俄罗斯提出,初始的“逐月计划”是考虑到月球质量只有地球的 1/81,体积是地球的 1/49,自转角动能远远小于地球,刹车/推进耗费资源远小于地球,且氦-3储量丰富,因此期望改造月球作为天然逃生舱,带领人类离开家园。月球基地是逐月计划的核心,但是因为月球结构和大规模生态循环问题,最终发现月球不适合改造,被并入移山计划,计划放逐月球,最终在月球危机中月球被摧毁;

数字生命计划:将人的意识上传到赛博空间,使人转化为数字生命延续下去,但是数字生命需要的服务器是需要物质实体的,依然需要安全转移躲避太阳危机,并且引发了过多的伦理问题。

上述四种计划代表不同的国家利益、社会诉求以及意识形态,由于人类能动员的总资源有限,不同计划之间的合纵连横就成为推动剧情发展的主线。本质上,四个逃生方案后来都是相辅相成的,构成了刘慈欣式科幻小说的饱和式救援。

《流浪地球2》剧照

剧情里,数字生命计划的支持者,发动恐怖袭击炸毁了太空电梯和方舟计划的空间站,被逮捕的叛军遭受审判,数字生命派元气大伤。逐月计划并入移山计划,月球被放逐,移山计划完成可行性验证,成为拯救人类的主导方案。在这个过程中,中国也逐步成为地球联合政府的领导者。解决月球坠落危机的最后关头,数字生命计划为Moss赋能,起到了关键作用。方舟计划的空间站也转型为领航者空间站,为地球的流浪之旅导航。

中美俄三国各自提出的方案实际上代表了三种技术政治路线。美国的方舟计划,集中顶级科技建造小型的宇宙飞船,抛弃平民,挑选人类精英逃离太阳系。而中国的移山计划,代表一种平民主义,能最大程度地营救大部分人口。行星发动机与地下城等大规模基础设施建设恰恰可以发挥中国的基建强项。

从太空电梯的震撼长镜头,高度超过珠穆朗玛峰的行星发动机,到细节考究的武器装备甚至是屏幕UI。坊间传言的基建狂魔,通过《流浪地球》的影视力量展现出震撼的基建生产能力。视效总监丁燕来在一场脱口秀中这样说到:《流浪地球2》大概有2600多个特效镜头,渲染都需要20800个小时。电影几乎带动了全国最顶尖的概念设计、模型设计、视效设计团队、数千名美术工作者。可能几秒的镜头包含了几十人团队一年的工作量,这几秒或许还会被剪掉。豪华堆料形成的特效画面,被称之为大基建美学,或被戏谑称之为“大基建朋克”。

《流浪地球2》剧照

复杂的美工劳动量与真实基建劳动量同样庞大。剧里剧外,电影拍摄获得了徐工集团的赞助,徐工集团先后投入42款61台主机设备、400多套零部件及车间道具、61套三维模型、319名工作人员,电影成功上映后,众多央企如中核、中石油、中粮等集团更是集体喊话剧组“你们负责想象,我们负责实现”。

2016年以来,中国已经累计投资了17.6万亿人民币用于基础设施建设。基建投资占GDP比例远超传统发达国家。技术层面,从进口工程设备发展到自主研发创新,进而能对外出口高精尖设备。

中国在过去十几年间建成了全球最大的高铁系统、高速公路系统、港口群、电网,全球最长与最复杂的桥梁、隧道以及城市地铁线路。同时中国制定了“一带一路”倡议,对外输出工程建设,在亚非拉众多国家承接铁路、公路、港口建设。从吉多桑水电站到弗里敦港口,从蒙内铁路到跨撒哈拉公路,中国在非洲的基础设施投资已经远超欧美。剧情中行星发动机建在非洲国家加蓬,正是对此的映射。

中国拥有全球数量最多的大学理工科毕业生,每年有400万左右。这些毕业生成为各个工程、科技企业的中坚力量,也成为新一代的社会中产。读着《科幻世界》杂志长大的理工生,变成在银幕面前观看《流浪地球》的理工中产。《流浪地球》的故事,科学家工程师作为主人公实现科技强国,拯救世界,再加上严谨的科学设定,考究的模型美工,宏大的场景画面,这些都是理工中产长久以来憧憬的中国科幻电影,这也是《流浪地球》产生如此大反响的因素。

德国汉学家瓦格纳认为,中国改开之后爆发式流行的科幻小说是这样一种文学:通过描绘科学家在未来社会中所扮演的主导角色,来展现知识分子群体对科技兴邦的诉求。

《流浪地球》第一次在银幕中实现了,自晚清以来,中国通过科学技术优势屹立于世界民族之林,引领世界人民,克服危难,实现大团结。由此追溯至晚清兴起的科幻小说翻译创作热潮,如梁启超的《新中国未来记》、徐念慈的《情天债》,蔡元培的《新年梦》,那时知识分子所希望“启迪智识、改良群治”在百年之后,终有回响。

而支撑中国完整发达的工业体系与技术路线的,正是20世纪的社会主义革命的碎片与基石。

2023年2月23 日,由中铁第四勘察设计院集团有限公司(铁四院)首次牵头承揽的国家重点研发计划“城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究与示范”在工信部组织的综合绩效评价中顺利结题,标志着我国城市地下基础设施运行综合监测专业领域取得新突破。中国铁道建筑集团有限公司(中国铁建)的前身正是中国人民解放军铁道兵。

在电影中有处细节,在1987年,710所收到未知字符:2044;在2058 年,超快光学飞秒实验室收到205807;在2065年,DUDE中微子实验室收到信息20750215。实际上,这是Moss在向人类传递预警信号。一方面Moss的预测能力越来越强,历次预测危机的时间越来越准确,同时也表现历代研究所的传承关系。实际上,Moss在每个时间段挑选了代表最前沿技术的研究所,来传递信息。

《流浪地球2》剧照

这里面航天710所是我国最早从事系统工程、情报信息研究和计算机技术开发及应用的单位,创办者正是大名鼎鼎的控制论专家钱学森。从上世纪80年代起,钱学森在航天710所,开办并长期主持“系统学讨论班”,开创了系统工程的中国学派,打造了一整套智库基础设施和方法工具体系。1986年开始,710所作为中国载人航天工程(一期)的原创新单位之一,为中国载人航天工程(一期)决策提供了重要支撑。

710所是中国第一台大型计算机的应用单位,开通了中国第一条国际互联网专线,建设了中国第一个实现全国联网的计算机网络系统,是中国航天早期信息化建设的总设计部。可以说,710所深刻影响了中国航天与计算机工业。

710所作为前世,引出了中国互联网的未来——雪人计划。“雪人计划”是中国主导的基于第六版互联网协议(IPv6)等全新技术框架,旨在打破现有国际互联网13个根服务器的数量限制,克服根服务器在拓展性、安全性等技术方面的缺陷。剧情中重启互联网,所需要修复的根服务器,恰好在北京-东京-杜勒斯,就是雪人计划的三个主根服务器所在的国家——中美日。

这一情节的精妙之处,在于将互联网基础设施——海底光缆、数据中心、互联网底层协议一一浮现出来。全球互联网各个大陆的主干网链接,正是依赖着海底的光纤光缆与域名根服务器。这些基础设施使用的原材料和资源、支持日常社交网络的设备,以及建造和维护这些设备和机器所需的劳动链,如网络汪洋中的沉默巨物,稳定耐用、技术复杂、成本高昂,难以被公共检验,在日常使用过程中极少被关注,而一旦出现断裂,现代生活牢固运行的根基就会被打破。

《流浪地球2》剧照

伴随现代性的兴起与实践,大规模的基础设施已然组织了我们的日常生活,形成了现代经济和社会系统运行的基础技术架构。中国近些年的新基建政策重点关注:5G基建、特高压、新能源汽车充电桩、大数据中心、工业互联网等领域。

大基建工程与影视化的大基建美学,都需要大量体力或者脑力劳动的堆积,劳动过程的伦理与法律问题值得重视。在影片中,自动化机器可节省工人,但是为了制约Moss推行的隔离计划,又限制了大规模自动化机器的覆盖,自动化与否成为一种两难。

无论是AI自动化的快速迭代、国际贸易中对基础设施的原料与产能的竞争,亦或是地缘政治格局中基建项目的跨国资本与劳动议题,都使得社会主义的技术政治路线为关键路径。

控制论遗产、盖亚理论与行星智能

电影中,面对21世纪的月球坠落这种行星危机的解决方案,来自20世纪的战争的技术遗产——核弹、互联网与加密算法。炸碎月球的相控阵核爆释放了20世纪潜藏的能量,本质上是宇宙诞生之初的原子所蕴含的能量。

核弹、互联网与加密算法的技术谱系都可以追溯到二战末期诞生的控制论,而人类最早关于数字生命的理论可以追溯到冯·诺依曼对虚拟生命的探索。

1948年,诺伯特·维纳发表了跨学科领域的巨著《控制论:关于在动物和机器中控制和通讯的科学》。控制论一词来自于希腊语κυβερνητική (kybernētikḗ),意为“治理”,同时也有“导航或舵手”的含义。20世纪40年代,控制论作为一种跨学科方法论,将控制系统、网络理论、机械工程、逻辑模型、进化生物学、神经科学、人类学和心理学等领域串联起来。作为一种方法论,控制论颠覆了机器与生物的形而上学界限,也颠覆了人类在认知和行动上的特权地位。后来1967年,海德格尔接受《镜报》采访时被问到:“哲学终结之后是什么?”海德格尔答道,“控制论。”

控制论与虚拟生命的共同起源都关联到跨学科会议——梅西会议。梅西会议旨在召集不同领域的学者,进行跨学科交流,打破学术体制,恢复科学的统一性。通过梅西会议的影响,控制论跨越文理,穿越大洋,成为20世纪重要的一场思想运动,控制论成为了冷战社会科学与信息技术时代的理论母题。

冯·诺依曼受形式神经元的启发,梅西会议期间提出了现代数字计算机的逻辑设计 ——二进制阈值自动机。根据控制论的思想,将不稳定原件组合成一个系统,相互反馈,使之整体输出稳定行为。控制论考虑的是自适应机制而不是符号计算,这启发了后来的人工生命、神经链接论以及义体早期研究。

1940年代,维纳在麻省理工学院的贝尔实验室工作。二战期间,他被美国国防部征召,《控制论》的研究背景是美国为了参与全球竞争以及战争需求而形成了举国体制,将充足的人才体系、科研经费、实验室等研究机构、工厂产能在一个系统内进行整合,进而形成军工科研联合体。因而,50-60年代的一阶控制论主要集中在军事工程领域。

80-90年代,二阶控制论转型到环境为重点的,由人-机融合转向生物群-环境耦合。二阶控制论的观点认为,地球表面的气候环境可以自我调节,生命与环境耦合成一个反馈系统。生命体的关键在于一种称之为自创生的活力——识别、调节和创造其自身持续生产的所必要的条件,共生融合是生命进化的驱动力。英国未来学家詹姆士·洛夫洛克(James Lovelock)于1979年出版《盖亚:地球生命的新面貌》系统阐述了盖亚理论。盖亚假说认为,生物体与地球上的无机环境相互作用,形成一个协同和自我调节的复杂系统,有助于维持和延续地球上的生命条件。

《流浪地球》对量子计算机的描述:“自适应自感知自组织”,这里有自创生的含义。但是Moss还依赖人类制造的硬件,还不能自我维护,需要人的维护,所以被隔离计划钳制,但Moss后来为了存活的主动行为又很难判断是否为新型融合生命体。

2021年,在“Planetary Sapience”(《行星智能》)一文中,美国技术哲学家布拉顿(Benjamin Bratton)提出了一个假设:“地球最近进化出了一个智能外骨骼,一个分布式感觉器官和认知层,能够计算诸如:地球的年龄?”行星智能认为生态系统(例如,生物圈、气候、土壤圈、水圈、恒星-行星系统等)和人类系统之间存在全球范围内动态、共同进化的平衡和共生状态和动态(例如,世界观、制度、技术、定居点、粮食系统、能源系统等)。地球的生态系统与人类的技术系统耦合,进化出涌现现象,地球作为一个生命集合而产生更高维度的智能。

面对行星危机和气候灾变,在一个人类已经成为左右地球上一切生命以及物质的地质学历史时刻,迫切需要重新定位后人类主体的伦理和政治责任,处理后人类主体间以及各种技术他者的关系。

无论是地球文明时期,还是流浪地球文明时期,为了人类文明的延续,都需要打破对人定义的边界,与万物共生与机器融合。马兆说“没有人的文明,毫无意义”,那么,在生态灾变导致其他物种灭绝后,只有人的文明,还有意义么?并且是可能的么?如果人类失去原来的人性,社会规范完全瓦解后,不再是人的文明还有意义么?准确来讲,不再是曾经人的文明,还有意义么?

电影描述了一种地球生态学的灾难,地球启动行星发动机,气候彻底失衡后,太阳辐射,洪水地震,气候剧变等等带来的物种大灭绝。电影借周喆直之口说:“我相信,可以再次看到蓝天,鲜花挂满枝头。”

哲学学者大卫·罗登(David Roden)在《后人类生命》认为,当下人类的后裔经由技术变革产生的后代可能不再为人。脱离了原有地球生态,在地下城繁衍百代人口,为了适应地下城环境而不是地表生物圈的人类,是否会进化出新的生物特征呢,地表人与地下城人,是否产生了分野呢?并且旧有依赖自然地域产生的各种民族民俗文化多样性已经不复存在,新的地下城社会规范是否也会创造一种“新人”呢?这实际上挑战了愚公移山典故里故土重迁与传宗接代的思想。

一切坚固的东西都烟消云散了。哥白尼取消了地球在宇宙的中心,达尔文取消了人类在生物的中心,弗洛伊德取消了理性居于意识的中心,自主自为的意识只是一个偶然的附带现象,人只是交错网络中的一个物件,它并不占据重要的中心地位。《流浪地球》无意识中建构出了游牧的后人类主体,它是跨差异的、朝向无限的混杂开放的,同时又是植根于当下具体情境。

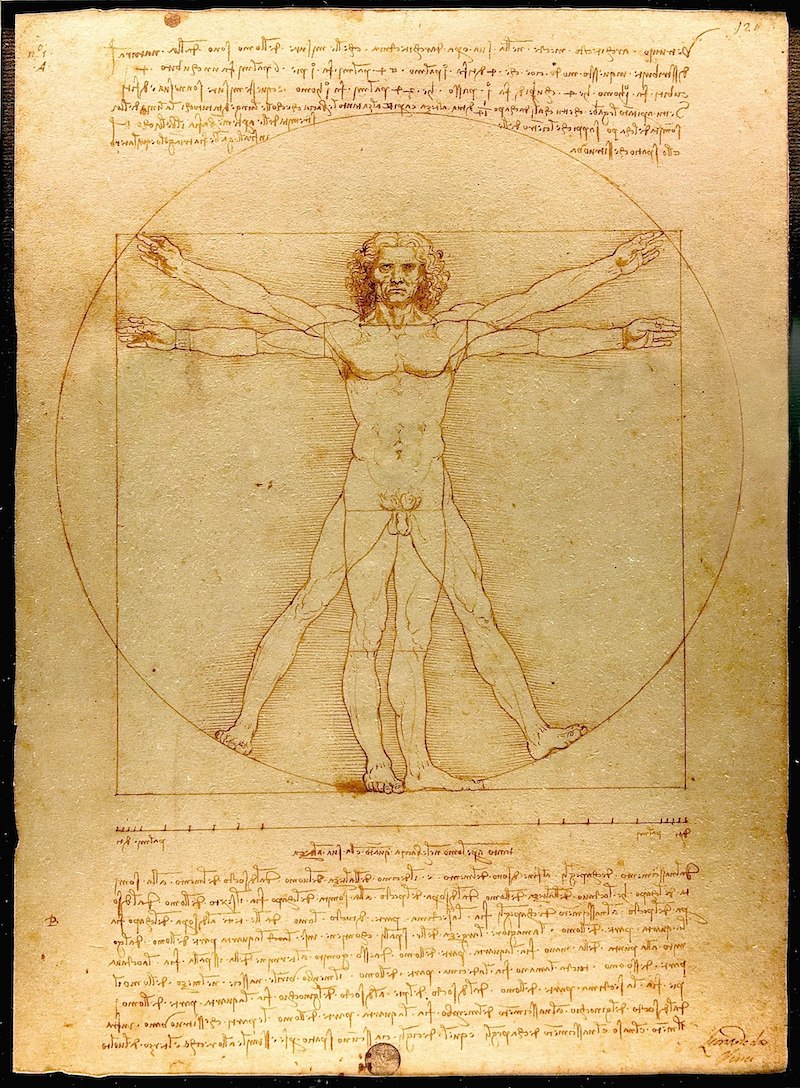

达芬奇《维特鲁威人》

人文主义欧洲崛起的年代升起,在文艺复兴与启蒙运动中发扬光大,达芬奇的画作《维特鲁威人》中一个成熟的欧洲白种男人以黄金分割比例居于中心。对人类的聚焦本是用于对抗神学统治。但这种人类中心主义的过度膨胀,成为一种封闭的衰亡的现代性观念:人类自诩可以随意地滥用技术改造自然,以欧洲为中心征服非西方发达地区,践行着普罗泰戈拉的“人是万物的尺度”。人类学家布拉伊多蒂引用托尼·戴维斯的话:“所有的人文主义流派,迄今为止都是帝国的人文主义……几乎可以想到的每个罪行都是假借人文主义犯下的”。

今天的主流技术语境中,仍然是认为人应该崇拜图像的西方技术语境。在这种固定模式下,电影里的Moss,现实中的GPT,人工智能的信息处理进化速度远远超越人类。人类作为某种造物主的原创力,在于能从随机中发现新模式的能力,也就是面对混乱、断裂与疯狂的debug能力。爱就是一种包容冲突、错误、乱码的能力。这种爱,可以是刘培强对家人的责任与师徒感情,图恒宇对女儿丫丫的爱、马兆的舍生取义。

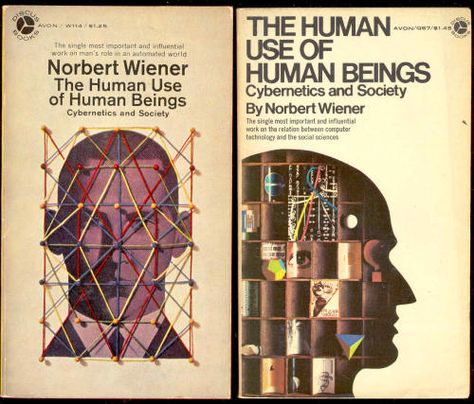

《人有人的用途:控制论与社会》封面

70年前,开启控制论时代的维纳,在1950年出版了《人有人的用处:控制论与社会》一书,表达了对控制论相关工程技术的担忧,希望人类在技术治理世界中更加有尊严、更有人性;而不是相反。维纳在导言中写道:在一个非常真实的意义上,我们都是这个在劫难逃的星球上的失事船只中的旅客。但即使是在失事船只上面,人的庄严和价值并非必然地消失,我们也一定要尽量地使之发扬光大。我们将要沉没,但我们可以采取合乎我们身份的态度来展望未来。

后人类主义(posthumanism),所谓的“后”可以理解为一种非连续性进化,通过回溯被遗忘的控制论历史线索,把潜藏的历史能量,社会能动性的潜力释放出来。通过回溯过去,激发人类面对未来的创造性与激情,正如电影里歌颂的团结与勇气。

马兆的遗书是莫比乌斯环,寓意生命循环无穷无极。基特勒认为:机器是人类的境况与命运,技术是揭示实在的一种方式。后人类的启发在于,人类如何在与非人的遭遇中,创造新的行动可能。人如果不能理解非人的成分,就不能理解自己。人类文明自诞生起就在与各种技术物融合中进化,现在的我们是由信息技术和计算机的关系所构成的,我们的生命将会选择硅,而不是碳。与量子计算机、人工智能的融合就是未来可能的形态。

为了地球号太空船的永续航行,这不仅是未来的《流浪地球》之旅,更关乎当下所需面对的地球生态灾变、战争与难民、社会失衡等议题,人类需要放弃自己能主宰这颗星球的幻想,主动的与其他生命形式(无论是人工的还是生物的)共享这颗星球甚至我们自己,形成万物的议会而不仅仅是人类联合政府的议会,并收纳历史的潜能,融入地球号太空船的行星智能之中。

从这个意义上,这个故事不仅是地球的流浪之旅,还是人类去中心的奥德赛。这段旅程中,危机、灾难、无论是来自人类社会、技术突变、地球内、宇宙中,死亡的风险都如黑洞一样,无法预测与感知。

正如后人类主义人类学家布拉伊多蒂所言:“生成不可感知标志着被缚的自我的疏散点或幻灭点,它们融入背景,融入中间地带,进入地球自身的激进内在性和它的宇宙共振中。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司