- +1

看人 | 我爱我的生活,我不需要为它贴金

我爱我的生活,我不需要为它贴金

1908年的帕斯捷尔纳克

1949年,因为智利国内政变而流亡的聂鲁达来到了苏联。他在回忆录《我曾历尽沧桑》里说,作家们在莫斯科永远情绪激昂,无休止地辩论,而他们共同推崇的本国第一流诗人有两位:帕斯捷尔纳克和马雅可夫斯基。就马雅可夫斯基,聂鲁达说,他是一个“声若洪钟、面如铜铸、心胸开阔的大众诗人……迎着政治诗的难题勇往直前”,那时马氏早已不在人世(1930自杀),聂鲁达却写得仿佛与他亲切会面过了一般。而帕斯捷尔纳克,在聂鲁达的叙述中,跟马氏恰成对比:

“帕斯捷尔纳克是个观念迟暮的伟大诗人,思想上形而上学,政治上是个正派的知识分子,对于自己祖国的改造,并不比一个有见识的教堂司事看得更远。”

“观念迟暮”,这是我第一次看到有人如此评价帕氏。他迟暮在哪里?在1912年,俄国先锋文艺的兴起之年,二十岁出头的他是弄潮儿,这样的人,过了三十多年后成为公认的大师巨匠,此种情况可不多见,因为文艺先锋除非早逝,不然日后很容易成为新潮流、新人类攻击的靶子。然而,聂鲁达在这里说的“观念”主要是指政治方面的,对帕氏的诗歌成就,他以“伟大”评价,绝无半点保留。他说,很多最严苛地批评帕氏的一成不变的政治观点的人,也都当着他——聂鲁达的面背诵过帕氏的诗。

他的说法引起了我重新翻开《日瓦戈医生》的兴趣。

1949年,帕斯捷尔纳克可能还没有动笔写这本小说,可能仍然在心中酝酿——他仍是个诗人,而非小说家。八年后,在这本书的手稿被西方出版商得到并出版,于东西方掀起巨大的浪潮时,他也顺理成章获得1958年的诺贝尔文学奖。我回想书中的情节,便懂得像聂鲁达这样一位诚挚坚定的左派人士,是一定会觉得帕氏“观念迟暮”的,这部小说的基本思想,就是对苏联这一新事物、新时代的怀疑,书中的尤里·日瓦戈是旧俄时代精英教育的产物,是那个先进的欧化俄国的价值的守护者。在书中日瓦戈的诗作(当然也是帕斯捷尔纳克自己所写)中,就有《哈姆雷特》这种以西方文化“原型人物”为主题的作品。

当沙俄掉进第一次世界大战这个泥坑,日瓦戈也当上了俄国军队的军医,他眼见国内的动荡,看到革命思想的传播掀起的民众狂热,十月革命之后,他见识了红军白军混战时的杀戮,觉得这一切都不该有。即便在小说中,民众的狂热反噬了革命队伍自身,即便红军的内部斗争害死了忠诚的红军将领,他对受害的个体也不感到幸灾乐祸,而是心有悲悯。

悲悯心,当然是一个文化人的可贵品质,但在那个裹挟一切的时代风习里,一个人要么进步,要么保守,没有第三条路可走,迟疑不决黯然伤怀,这都是保守的表现,意味着他不能接受变化,不能接受旧制度的崩溃、旧思想的瓦解、旧情感在大众之中的渐渐退却,他选择沉浸到他最爱的诗歌和哲思中,作为对昔日好时光的忧伤的回忆和依恋。

不过,回看《日瓦戈医生》,我还发现了一个之前忽略了的保守点。它出现在小说的第四章里,在米沙·戈尔顿说的一段话中。

戈尔顿是日瓦戈自幼的好友,受过良好的教育。战争爆发后,戈尔顿也入伍,一度和日瓦戈重聚,经常深入谈话。他们常常乘马车经过一个个国内的村庄,见识乱世的各种面貌。有一次看到一个年轻的哥萨克,当着围观的众人作弄一个白胡子犹太老头,哥萨克丢出一个铜币,老头接不住,只好弯腰去地上捡,哥萨克便揍了他的屁股一下,引得众人哄笑。这个场景,在近百年俄国境内的反犹活动里,只算是一滴平平无奇的小浪花,犹太人在分布广阔的俄国农村里一向就是被取笑、被排斥的对象。

日瓦戈和戈尔顿,就此展开了一番知识分子的议论。戈尔顿说,那个哥萨克该打耳刮子,欺负人的人道德败坏,没有宽恕的理由。但是话说回来,具体到犹太人,为何总是他们被欺负?“一讲道理,就会发现道理在另外一方面……”戈尔顿说。他讲,犹太人按照他们自己的宗教的说法,有个救世主——弥赛亚——将来要降临,拯救他们,可是这个弥赛亚正是耶稣,耶稣来到世间,带来了基督教,犹太人却又不承认。

“他们为什么会无视这个如此高尚、如此伟大的人物?怎么能设想,和这样一个有影响的神奇人物在一起,他们会学不到他的精神?”

在基督教社会,犹太人的日子不好过,但纵然到处被基督徒排挤,他们还是死死保持自己独特的宗教—民族属性,绝大多数人都不肯改变信仰,而选择忍受被迫害的痛苦,他们的忍受,加上他们同族聚居、繁衍并坚持维护一套古老的文化生活习俗,又引来了更激烈的敌意,基督教世界里的大多数人(甚至未必是信仰明确的基督徒)都会视他们为可笑又可恨的异类。所谓反犹,就是这么一种复杂微妙的心理—政治现象。

按说受苦是激发同情的,但戈尔顿问:“谁需要他们这种自愿的受苦受难,谁需要他们世世代代受嘲笑,谁需要那么多有灵魂、有感情的无辜老人、妇女和儿童流血?……”他的结论是,犹太人早就应该改信基督教了,这样他们就不必死死抱团做少数人,而可以融入到“大家”之中。对戈尔顿的话,书中的日瓦戈没有回答。尽管《日瓦戈医生》被西方世界看做一本持不同政见小说,可是戈尔顿的这个观点,实实在在地是和俄苏官方半个世纪以来在犹太人问题上的态度相一致的。

帕斯捷尔纳克本人是犹太人,那么戈尔顿的观点代表他的态度吗?不明确。但无疑问的是,帕斯捷尔纳克一直是试图不得罪苏联政府的,他能在三四十年代保持住一个连官方文人都一致公认的第一流诗人的地位,就绝不可能明确发出任何忤逆性的言论。另外两位和他基本同龄的俄国犹太文化人,小说家伊萨克·巴别尔(1894年出生),诗人奥西普·曼德尔施塔姆(1891年出生),他们的命运都是血淋淋的悲剧:他们的作品里桀骜的锋芒得罪了最高领袖,抑或得罪了那些代理最高领袖的意志的人。1938年,曼德尔施塔姆死于流放地,1940年1月,巴别尔被捕遭枪杀。

即便拍入狱照都高昂着下巴的曼德尔施塔姆

探究1890年代以来,俄国犹太文化人的命运分歧,是个特别有意义的题目。在写到巴别尔的时候,我提到他的《敖德萨故事》,那本书明显地告诉我们,“犹太”在巴别尔生长的敖德萨是个重大的问题,那座黑海城市的兴起,很大程度上就源于当地犹太人在19世纪的活跃。巴别尔用暴力美学之笔写下了《我的鸽子窝的历史》等等小短篇里,展示了犹太人如何抱团,如何守犹太人的律法,如何为自己的年轻人在学业成绩上横扫不可一世的同班俄国佬而庆贺,这些情形,在《日瓦戈医生》里的戈尔顿看来,正是犹太人顽固不化的写照:他认为,他们的骄傲、愚顽、故步自封,拒不融入基督教大家庭,是导致他们自己受迫害的根源。

正因为来自一个犹太民族意识强烈的地方,巴别尔才全力地想要跻身正牌的俄国文人圈之中,犹太身份和俄罗斯身份在他身上激烈碰撞。可是帕斯捷尔纳克是什么情况?同为犹太人,犹太人身份在他的成长中从未成为过问题。

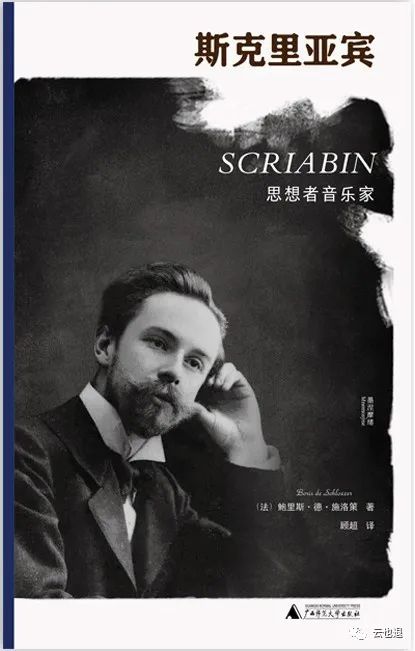

他回忆青少年时代的《安全保护证》一书,看上去跟《敖德萨故事》分属两个生活和感知的空间里,哪怕标点符号都没有一个是相同的。巴别尔是富于感官的,对殴打、性欲、杀戮之事有所迷恋,帕斯捷尔纳克是沉思的,像个目光深邃、呼吸深长的哲人。他是一个艺术家家庭的孩子,父亲列昂尼德,是名声在外的画家,跟列夫·托尔斯泰家族有私交,给托尔斯泰的小说画过插图;母亲在学识上毫不亚于父亲,还弹得一手好钢琴。在他十来岁的时候,每个星期,他都要坐着一辆拥挤的马车,穿过莫斯科著名的阿尔巴特大街,前往格拉佐夫斯基巷。那里,住着他父亲的朋友——亚历山大·斯克里亚宾。父亲让他跟着斯克里亚宾这位纯正的俄罗斯钢琴家学音乐,一学就是六年,以至于他一生的创作都具有音乐性;他不仅接受了作曲和演奏训练,而且借助音乐性来感知新时代的节奏。

列昂尼德·帕斯捷尔纳克和儿子鲍里斯

另一个深深烙在他的作品里的印记就是哲学。《日瓦戈医生》里,日瓦戈最亲密的长辈——他的舅舅尼古拉,正是一个自由派的哲学家,书中对他的评价,堪称对一个知识分子最高的赞美:和日瓦戈不幸早逝的妈妈一样,尼古拉舅舅崇尚自由,“对自己不习惯的东西不抱任何成见。”“他怀着同一切人平等相处的高尚感情。他也像她一样,对一切事一眼就能看穿,并且善于用最初想到的方式表达自己的思想。”

帕斯捷尔纳克最后放弃了音乐事业,1912年他到德国马堡去进修了半年哲学。《安全保护证》前半部分有不少段落,都像出自一名矫揉造作的青年学子之手,例如:

列昂尼德·帕斯捷尔纳克的画作,画的是爱因斯坦吗?

“读者喜欢缠绵的情节、惊心动魄的事件,他把历史看成为永不终结的故事,很难说他是否希望历史有个合理的结局。他惯常散步的地方就是他最中意的地方。他总是沉浸在人生的序言和导言里,而对我来说,当他倾向于总结归纳时,人生才充分展现出来。在我的理解中,历史的内在分段是以在劫难逃的死亡形象呈现出来的,这且不说,在生活中也一样,当食物一部分一部分地被煮熟了,而我饱餐一顿整体的食物之后,当饱满的感受得以充分呈现出来的时候,整个的我才有了生机。”

反复念了许多遍后,我相信这番话纯属故弄玄虚。他想说的不就是——人生只有充分活过才能看清,一顿饭只有在吃饱时才算……吃饱了?

他在哲学上也没什么天分,不然他也不会只进修了半年。但是,长辈和老师们给他提供了一个太过开明的环境,让他的智力自我得以充分成长。他可以自负,也可以自我怀疑,可以放纵也可以羞涩,可以自行加入一个想要尝试的文艺领域,也可以退出。在犹太人巴别尔的敖德萨世界里,乐器是每个犹太孩子必须要会的,每个犹太父亲都有责任培养孩子的音乐细胞,所以《敖德萨故事》里的小主人公讨厌音乐,被暴怒的父亲责骂、追打,躲在厕所里瑟瑟发抖;而犹太人帕斯捷尔纳克,在毫无压力的情况下,得到世界级钢琴家的亲手点拨、欣赏和鼓励。不仅如此,《安全保护证》中写道,有一次帕斯捷尔纳克因为陷入技艺的瓶颈而抱怨说,自己缺少一个作曲家的“绝对听觉”,斯克里亚宾回答:

”谁有‘绝对听觉’?瓦格纳有吗?柴可夫斯基有吗?你要知道,或许一个普通的钢琴调音师,都比作曲家更具有绝对听觉。”

这是多么开明睿智的回答。所以,许多俄国犹太人固有的那种边缘意识,那种必须和“自己人”抱团的紧张感,乃至父辈施加的望子成龙的压力,在帕斯捷尔纳克这里几乎不存在。他怀着对父辈的感念,怀着对自己缺乏音乐细胞和哲学天分的愧疚,逐渐摸到了写诗的门槛。1915年是一个关键之年,43岁的斯克里亚宾溘然长逝,而就是那年,帕斯捷尔纳克,在他的诗歌共同体的协助下,印出了他的第一部诗集《云雾中的双子星座》。我相信,斯克里亚宾的逝世,让他看到了自己的使命所在。

音乐、哲学、诗歌,这些都是“安全保护证”,为他注入高级的、超越性的气质。“生活,我的姐妹,就在今天/它依然像春雨遍洒人间/但饰金佩玉的人们高傲地抱怨,/并且像麦田里的蛇斯斯文文地咬人”——当1917年,他把他的这首《生活,我的姐妹》送给弗拉基米尔·马雅可夫斯基的时候,他把眼前这个人视为自己诗歌的引路人。马雅科夫斯基比他还小三岁,却已经是万人瞩目的诗坛偶像了,他长发蓬松,漂亮,机灵,身材修长,还有着铁一般的自制力。那些比我有才的人比我还勤奋——当年的帕斯捷尔纳克一定是这么想的。

马雅可夫斯基

过了十多年,《云雾中的双子星座》里的诗歌,同《安全保护证》这本1930年完成的回忆录一起,都被他抛弃了。他不愿意重读,也不希望任何人再提起它。他说,那都是矫揉造作的成果:我们那些人,就喜欢把宇宙学的深奥学问拉进诗歌里,给自己取一个貌似高瞻远瞩的书名;我们感觉自己是在做一些前无古人的工作。那些诗,我当时写了又改,改了又写,有时把刚刚扔掉的诗稿又捡回来,重新展读;我陶醉其中,常常为自己的认真而热泪盈眶。有人警告我说,将来你要悔其少作的,这话后来果然应验。

马雅可夫斯基正是在1930年4月14日举枪自杀的。这又是一个关键性的年份。三四十年代,帕斯捷尔纳克的诗发表得不多,而且质量平平;他完全退出了创作一线,没有什么耀眼的作品,可是讽刺的是,他的地位却稳固了起来。他一向是个疏离于政治的人,托庇于“艺术”这张保护证明,他得到一种资格,始终站到时代之外来咏唱它的精神,就像一个负责现场转播的摄影师,能够在万众瞩目的舞台上进进出出而不招人厌烦。如今他依然如此,可是他要打起精神,去写一些歌颂新生活、新制度的诗歌;名声让他内心不安——倒不是觉得受之有愧,而是他很清楚,艺术的保护力已经很薄弱了,如今能够保护他的是主动的浑浑噩噩。

聂鲁达在苏联

1949年,敏锐的聂鲁达在访苏时看透了这一点,他没有见到帕斯捷尔纳克,但只需听别人向他背诵帕氏诗歌,他就看到了这位诗人是被“供”起来的,他了不起的诗篇并不被真正需要。聂鲁达赞扬了马雅可夫斯基的“进步”,说他勇于去挑战高难度的政治诗,可是他没有谈论他的自杀。

帕斯捷尔纳克在1956年写成的回忆散文《人与事》,读起来比《安全保护证》的确成熟许多。书中再次写到了马雅可夫斯基。我把此书的最后两段话摘录于此,在我看来,这是帕斯捷尔纳克的高光时刻:

“关于时代,有两句名言。生活越来越好,生活越来越愉快,还有马雅可夫斯基过去是现在仍然是时代最优秀的最天才的诗人。第二句话使我亲自写了信,感谢这句话的作者,因为这两句话使我摆脱了对我的作用的吹捧,而这吹捧出现在三十年代,出现在作家代表大会召开前的时期。我爱我的生活,并满足于这种生活。我不需要为它贴金。我不能设想没有秘密的生活,不为人所注意的生活,我也不能设想展览橱窗的玻璃后的生活。

“马雅可夫斯基的作品被强行推广,如同叶卡捷琳娜时代他推广马铃薯。这是他的第二次死亡,这次死,责任不在于他。”

本文系原创

首发《萌芽》

图片来自网络

原标题:《看人 | 我爱我的生活,我不需要为它贴金》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司