- +1

斯塔罗宾斯基:为了阐释这种压抑,不必找弗洛伊德帮忙,波德莱尔自己就能够做到

让·斯塔罗宾斯基(Jean Starobinski,1920年11月17日-2019年3月4日)

让·斯塔罗宾斯基,瑞士思想史家、文艺批评家、日内瓦学派泰斗。卢梭研究以及18世纪思想研究权威。早年求学于日内瓦大学,先后获得文学博士学位和医学博士学位。曾任教于美国约翰•霍普金斯大学、瑞士巴塞尔大学和日内瓦大学。他对启蒙时代以来的哲学、文学、艺术的思考,对忧郁症和解释学问题的探讨以及对蒙田、卢梭、狄德罗等思想家的研究尤享盛誉。

忧郁,在正午

文/让·斯塔罗宾斯基

译/郭宏安

忧郁是波德莱尔亲密的伙伴。在《恶之花》中,卷首诗《告读者》庄严地立起了无聊之怪诞、丑陋的形象。最后一首诗《一本禁书的题词》说得更加明白:

平和的田园诗读者,

朴实而幼稚的君子,

扔掉这本感伤的诗,

它是既忧郁又狂热。

当然,忧郁的名字本身,它的直系后代,形容词忧郁的变得在诗中难以发音:这些词用得太滥了。人们过多地把它们与悬崖和废墟上孤独的静观联系在一起。庸俗柔情的套话也往往求助于这些词。在历数“语言的任性”之后,人们发现了:“我的忧郁的小毛驴。”波德莱尔在其诗句中只是很少、很慎重地运用这个危险的词。(在他的散文中就不同了,在他的批评文章中,在他的通信中,没有这种谨慎。)

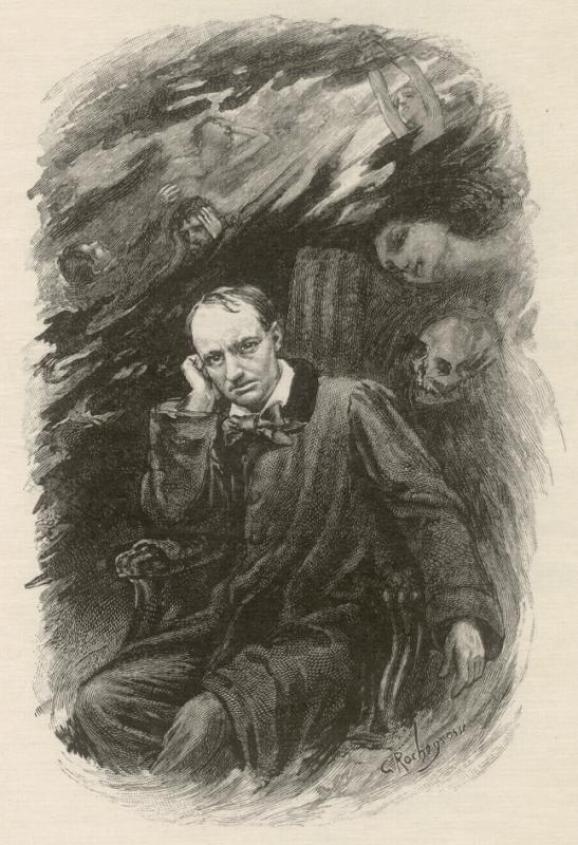

波德莱尔(1821—1867)

谈忧郁,而又不过多地使用忧郁这个词:这不得不求助于近义词,求助于同义词,求助于隐喻。这对作诗来说是一个挑战。必须进行转移。首先在词汇方面。Spleen(忧郁)这个词来自英语,是根据希腊文形成的(splên,脾脏,黑色胆汁存在的地方,因此也是忧郁存在的地方),指的是同一种病,但是拐了个弯儿,使它成为一个僭越者,既高雅,又刺激。法语的词汇接纳了它,稍后还有dandy和dandysme(几乎是串通好了的,我们一会儿就会看到)。在《恶之花》中,spleen的位置是支配性的:它不出现在诗句中,而是出现在题目里。以忧郁为题的诗——在第一组诗《忧郁和理想》——并没有说出忧郁这个名字,却可以被看作是与忧郁同等的象征或迂回的标志。这些诗用别的词、别的形象说出了忧郁:它们将其寓意化了——而且困难的是确定寓意是波德莱尔的忧郁之主体还是影子。我在本研究的过程中将不可避免地再谈到这个问题。

从他最初试图写诗的时候起,波德莱尔就对忧郁所知甚深了:他主观上已经有了经验,他了解修辞和寓意的资源,一种悠久的传统使这种资源可以解释忧郁。1843年前后,在一首献给圣勃夫的诗中,波德莱尔证明了他具有“喝”“一本书的遥远的回声”的才能。如同他在同一首诗中所说,他提到了中学时代的“无聊”,这给寓意化的忧郁登上舞台开了一个好头。对于狄德罗的《修女》的参照实实在在地寓意化了寓意本身:意识到的形象正是一个受紧紧束缚的青年的虚构形象,他正在修道院的围墙后面受到最残酷的虐待。中学,修道院:一种同样的修道院似的忧郁之两副面貌:

尤其是夏天,当那些铅熔化了,

黑黑的高墙化作忧愁高耸着,

(……)

做梦的季节,缪斯紧紧地抓住

一口大钟的钟锤,整整的一天;

当一切都在熟睡,忧郁,在正午,

一只手托住下巴,在走廊尽头,——

眼睛比修女的还要蓝,还要黑,

每只都知道淫秽痛苦的故事,

——拖着早熟的无聊而沉重的脚,

还有微湿的前额,黑夜的颓丧。

“一只手托住下巴”,我们知道,这是潘诺夫斯基、萨克斯及其继承者根据大量的材料进行研究的象征性动作。正午是魔鬼和恼人的慵懒的时刻。这是看起来耀眼的光明呼唤它的反面起来进攻的时刻,是精神要求的极度警惕由于昏昏欲睡而被支配的时刻。当忧郁的人物还没有注定要完全安静的时候,缓慢,沉重,成为他最恒定的品质的一部分。在先前无数的文献中,缓慢的脚步是忧郁的习惯之巨大的标志之一。在波德莱尔的诗中,“沉重的脚”完全重复了这个传统的形象,证明诗人并未忘记苏珊·西蒙南(狄德罗笔下的修女)的脚,她的脚被先前经过的人撒下的玻璃碎片划伤……至于那口钟,如果它使人想到丢勒的版画上的钟,那它就预示着《忧郁之四》中“疯狂地跳起”的那口钟。

恶之花

作者:[法]夏尔·波德莱尔 著 刘楠祺 译

出版社:上海文艺出版社

出版时间:2017-09

被波德莱尔寓意化的忧郁与狄德罗的女主人公相像,很年轻:她的“无聊”是“早熟”的,她知道颓丧的“黑夜”。她与“莱斯波斯”属于一类(诗的其余部分是明显的证据),波德莱尔愿意成为其颂扬者,甚至想写在他的诗集的封面上。初看之下,与我们看到的但丁、阿兰·夏尔吉埃或夏尔·德·奥尔良的拟人化没有任何相似之处:在他们看来,忧郁(或者Melencolie,Mère Encolie)是一个年老的女人,充满敌意,穿着黑色的衣服,带着不祥的消息。它也与弥尔顿的《幽思的人》提到的天使或静观生活的缪斯毫无相同之处。但是,在青年波德莱尔描写的形象中,这些先前的化身形象的某种东西还保留着,哪怕是仅有类型学的持久名称和持重的庄严。

在过去,寓意化的忧郁不仅仅使人化的形象活跃起来,它还内在于客体之中,存在于世界的诸种面貌之中。让我们想一想,在夏尔·德·奥尔良的诗中,它是冬天的寒“风”,它是“代达罗斯的监狱”,是人在那里过着隐居者生活的“树林”,是“给人安慰的渴”无法满足的“深井”。于是,在一系列指引我的参考资料中,在《皆大欢喜》中,这口井宣告了远处有一条河,忧郁者雅克朝它俯下身去,哭了,姿态很像那喀索斯。夏尔·德·奥尔良的“我的忧郁的井”也是“深井”(a deep well)。在莎士比亚的悲剧中,在井的深处,国王理查二世比较了他必须放弃的王冠,仿佛一只因水而变得沉重的桶,他自己也跳进了井,满含着泪水;在同一场戏中,理查二世带了一面镜子,看到了他的悲伤的标志,然后把它砸碎了。

这里我要提请大家注意,忧郁的图像传统有时让他把镜子和观看反映出的形象联系在一起。镜子是娇媚必需的附属品和真理的象征,这不应使我们相信,如果它被放在忧郁者的眼前,会不那么合适。这种多元吸引力产生了一种更为有力的动机。在真理的镜子面前,娇媚是无意义的,其反映是不持久的。没有比这更深的忧郁了,它面对着镜子,出现在不可靠、缺乏深度和无可救药的虚荣面前。

巴黎的忧郁

作者:[法]夏尔·波德莱尔 著 刘楠祺 译

出版社:人民文学出版社

出版时间:2019-10

年轻的波德莱尔通过他的“摇篮”背靠着的“书柜”、通过他“爱好”的“画片”知道这一切吗?反正在这首献给圣勃夫的诗中,人格化的忧郁紧接着两个场面之前出现。一面孤独的快乐之镜,也是一面同样孤独的痛苦之镜,忧郁出现在正午时分。波德莱尔最初的镜子属于黄昏和黑夜的时刻,它们是反常的快乐的主祭:

然后,不良黄昏、狂热黑夜降临,

让姑娘们爱恋上她们的肉体,

让她们在镜子里——不育的满足——

静观她们成年的成熟的果实——(……)

人们知道,这些诗句经过些微的改变又出现在《莱斯波斯》(主要是“静观”被“抚摸”取代)这首诗中。波德莱尔把这首诗献给圣勃夫,似乎引进了“快乐”这个词,以求更好地回忆他读过“阿莫里的故事”,更好地倾诉读过了《情欲》他才开始自我反省:揭破代替了静观:

在这面镜子的面前,我完善了

初生魔鬼教给我的残酷艺术,

——让那真正的快乐产生于痛苦,——

血染他的不幸,揭破他的伤疤。

这种波德莱尔在忧郁和镜子之间建立起来的牢固联系,还有其他相近的文本上的证明。我首先给出两个例子,我不纠缠于此。

恶之花 巴黎的忧郁

作者:[法]夏尔·波德莱尔 著 钱春绮 译

出版社:人民文学出版社

出版时间:2020-11

《喷泉》的一节诗(第29句到36句)可以读作音乐上的主题呈现:

你呀,夜里如此美丽,

我俯身向你的乳房,

静听水池里的啜泣

多甜蜜,无尽的哀伤!

月亮,鸣泉,受福的夜,

四周的树簌簌抖动,你们的忧郁多纯洁,

是我的爱情的明镜。

第二个证据是《焰火》中的著名篇章,波德莱尔给他的美的理想下了个定义,确定了他觉得必需的忧郁的构成成分。当然,如果不是提醒人们注意一种“不幸美学”(距离我们更近的彼埃尔·让·儒佛也提到过),一个简单的暗示也就够了。但是,我还是要引述这些话,因为我们从中看到了忧郁和镜子这两个词互相召唤,还因为我不由自主地被这两个词的联系所指引:

我并不认为快乐不能与美相连,但我要说快乐是美德最庸俗的装饰物——而忧郁可以说是美德光辉的伴侣,以至于我不能想象一种美是可以没有不幸的。根据——另一些人说:纠缠于这些思想,我很难不得出结论:男性美的最完美典型是撒旦,——弥尔顿就是这样说的。

在所引段落前面的文字中,波德莱尔分析了一个女性的头所能有的最具诱惑力的美:这种美同样要求一种“快乐与忧愁”的混合。他希望有一种“忧郁、厌倦甚至满足的概念”,他补充说:“它在女人的脸上是一种吸引人的刺激,而脸一般来说更为忧郁。”波德莱尔肯定知道忧郁所包含的所有危险。吸引他的是,他知道如何读出“倒流的苦涩,好像是来自匮乏和失望”,或者,“精神上的需要,暗中被压抑的野心”。为了阐释这种压抑,不必找弗洛伊德帮忙,波德莱尔自己就能够做到,他谈到“一种情绪,这种情绪据医生说是歇斯底里的,据思想比医生来得深刻的人说是撒旦的”.……两重性是完全的:波德莱尔“用享受和恐惧培养我的歇斯底里”,同时他又希望“医治一切,医治困苦、疾病和忧郁”。

人造天堂

作者: [法]夏尔·波德莱尔 著 郭宏安 译

出版社: 商务印书馆

出版时间: 2018-06

是的,波德莱尔的头脑的确是一面魔镜:他说到美的定义,就不能不提到“浪荡子的理想典型”。浪荡作风具有一种沉浸在悲哀之中的黄昏的美。我们在《现代生活的画家》(《波德莱尔全集》第二卷,第712页)中读到:“浪荡作风是一轮落日;有如沉落的星辰,壮丽辉煌,没有热力,充满了忧郁。”于是,浪荡子的大事是衣着和追求个人的崇高,他“应该在一面镜子前生活和睡觉”。在《芳法罗》中,他为了刻画主人公的肖像,写道:“他的眼角在些许回忆中渗出了眼泪,他走到镜子前,看着自己哭。”(《全集》第一卷,第554页)萨姆尔·克拉麦尔自己跟自己玩弄着感情。在其经历结束时,我们看到他“因蓝色的忧郁而病倒”(《全集》第一卷,第578页),纠缠于“忧愁,意识到一种不可救药的、本质上的不幸”(《全集》第一卷,第580页)……这里必须提出一种看法:联系于浪荡作风、奇特的快感、衣着的规矩,在镜子里看乃是善于自己对着自己演戏的人之贵族气派的特权。这是波德莱尔在散文诗《镜子》中指出的真正的亵渎:“一个丑陋的男子”声称,“根据八九年的不朽原则”,他有权照镜子!

让·斯塔罗宾斯基(1920-2019),著名的瑞士文艺批评家和理论家、观念史家,日内瓦学派的主要代表人物之一,著有《让-雅克·卢梭:透明与障碍》、《活的眼》、《批评的关系》、《自由的创造与理性的象征》等。在20世纪下半叶文学理论与批评混战中,他博采众长,以灵活的方法展开批评。斯塔罗宾斯基讲究意识批评,他将文艺作品视为创作者意识的表现,批评中以意识作为主要的批评对象。他对启蒙时代以来的哲学、文学、艺术的思考,对忧郁症和解释学问题的探讨以及对蒙田、卢梭、狄德罗等思想家的研究尤享盛誉。

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821-1867),法国象征主义诗歌的先驱。在欧美诗坛具有极为重要的地位,其代表作《恶之花》是十九世纪最具影响力的诗集之一,标志着西方文学的思想感情与写作方式发生了重大变革。也因其本人思想的复杂与丰富,他成为后世不同流派竞相争夺的精神领袖。

(原题为《斯塔罗宾斯基 | 忧郁,在正午》,选自《镜中的忧郁:关于波德莱尔的三篇解释》,华东师范大学出版社,2012年9月,转载自微信公众号:Palimpsests)

原标题:《斯塔罗宾斯基:为了阐释这种压抑,不必找弗洛伊德帮忙,波德莱尔自己就能够做到 | 纯粹名家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 缅甸强震后

- 缅甸地震致云南瑞丽847户房屋受损

- 缅甸强震已致泰国曼谷13人遇难

- 李斌:蔚来的芯片和操作系统向全行业开放,如果想用热烈欢迎

- 缅甸强震遇难人数升至1644人

- 北斗七星属于哪个星座

- 世界上最大的珊瑚礁群是澳大利亚的

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司