- +1

27岁,我想拥有两条一样长的腿

可当我看向路人的眼神时,我知道,自己依然是那个格格不入的残疾人。

—这是全民故事计划的第707个故事—

一

到了康复医院四楼的理疗科,我按了一下右手边的白色按钮。乳白色的大科室大门打开了。

深蓝色的地板,一张张独立的理疗床独立摆放在偌大的理疗室内,一旁是我不认识的各种配件仪器。这里安静、宽敞,最里面的墙下,贴着一整排低矮的镜子。

理疗床丨作者图

我下意识地低头看向自己的腿,将目光回避似地瞥向一旁正在地垫上锻炼的母子俩。

七八岁的儿童正在妈妈的帮助下一次次地将头顶在深绿色的阶梯上,翻着跟头。

“晨晨,再来,好好翻,不要停下。”孩子显然已经很疲惫,母亲的呵斥让他不得不再次爬起来继续向前匍匐。晨晨白嫩的脸上沁出了汗水,红色的毛衣衬得他更白了。

无力的双腿磨蹭着地垫,发出了呲呲呲的声音。

他爬行的动作始终是重复的,羸弱的双腿跪在地垫上,用手肘撑地不停地爬行。

琴姐的呵斥声不停地从孩子身后追过去:“张晨晨你给我把背挺直,双腿夹紧喽。”她的声音洪亮,在偌大的理疗室内,传出去老远。

35岁的琴姐,脸色蜡黄,双眼微眯着。上身穿一件姜黄色的厚实卫衣,下身搭一条黑色的紧身裤,一双半旧的褐色运动鞋。

她习惯性地看向手机上的时间,嘴里还替儿子报着数。晨晨彻底翻不动,歪在了地垫上。

琴姐严厉的呵斥声响起:“晨晨,注意挺直你的腰。不然我揍你。”女人的呵斥让歪着肩膀的孩子马上调整了高低不一的肩膀。

琴姐见状,麻利地将放在一旁桌子上的大水杯拿了过来。她仔细地将水倒在杯盖里,扶好他的肩膀。喂给瘫软在一旁的晨晨。等晨晨喝完之后,她又麻溜地从角落里拿出一个营养快线的空瓶子,让他解决上厕所的问题。

她有些歉意地看着我,疲惫地解释道:“孩子大了,我抱不动他了。”

我笑着表示不介意,稍稍将头转过去,配合地走远些。晨晨八岁了,作为一个小男孩,琴姐已经抱不动他了,可他依旧无法独立行走、上厕所。

像晨晨这样的孩子,四肢都无法像正常人一样保持平衡,他们习惯性地摇头摆脑,在家长的帮助下每迈出一步路,双手就会习惯性向前伸,以保持平衡。

因为脑瘫造成的神经性损伤让他的腿有严重的肌张力高的症状。严重时,整条腿和整个后背的肌肉都像山药棍一样僵硬。

在康复中心,晨晨的这种病在医学上被称为脑性瘫痪。主要的表现是中枢性运动障碍,肢体姿势异常,严重的还会伴随智力低下、癫痫、感知障碍等一系列不可逆转的伤害。

琴姐告诉我,生晨晨的那天,晨晨的姥姥怕耽误了家里的饺子,赶紧让发动的琴姐去医院剖宫产。琴姐这个人爽利,看肚子里的孩子到了预产期还不出来,也直接选择了剖宫产。

可等着回家吃饺子的琴姐却不知道,孩子出生后,直接被送进了保温箱。

晨晨出生时,唇红齿白,哭声也嘹亮,大家都以为保温箱的经历只是虚惊一场。

琴姐看着我,眼里的泪花在眼眶里打转,她说:“明明都是好好的,医生都检查过的,为什么会这样。”

二

事情已经过去了8年,可对于琴姐来说,那天的回忆,就像是她人生里的一道天堑,将她的人生突兀地一分为二。

刚开始晨晨年岁小,没什么大症状。琴姐以为是发育慢,跑去医院查,也查不出什么毛病,有一个年轻的医生告诉他们,可能是孩子的营养不足。

琴姐以为是吃母乳没营养,就添加了奶粉补充营养,想等过一段时间再看。

随着时间推移,一岁的晨晨不会走路,不会说话,跟他交流时他的眼神也不能聚焦。

琴姐自己在网上对照了一下,吓得双手都在颤抖。难道孩子是自闭症?带着这个疑问,琴姐马上带着晨晨去医院做检查。查到最后,连核磁共振都做了,才发现晨晨是小儿脑瘫。

往后的日子,对琴姐来说,每天都是昨天的重复,她无法相信自己可爱的晨晨会得这个病。可事实让她不得不接受,她跟我说,日子总是要向前的,她要是放弃了晨晨,晨晨这一辈子就完了。

“我知道,这样的孩子被遗弃的很多。”琴姐的话淡淡的,但她说的是事实。对于晨晨这种脑瘫伤残儿童来说,只要至亲之人放手了,他就再也没有活路。

“他自己独立可以做些什么?”理疗科里来来去去就这几个人,时间长了,大家也爱聊几句。

琴姐双手环抱着肩膀,眼神丝毫没有离开晨晨,嘴里无奈地说道:“能张嘴吃饭。”她的声音很平静,转身给儿子取来棉袄套上。

已经是五月的暖和天气,晨晨身上却依然套着棉衣。脑瘫儿童发育慢,抵抗力差,双手双脚无法平行,屁股与肩膀突出,父母在他们身上花费的时间与精力可以说是成倍的。最致命的是假如不进行医学干预,孩子会有性命之忧。

理疗科偶尔会有组团来参观的患者,他们看着孩子受的那些苦,也会嘴皮子一碰,轻飘飘地说道:“为什么不要个二胎。”

琴姐的答案是,假如有了小的,谁管大的。她的话很现实,所有人都会理所当然地将关注点交给健康的那一个。

琴姐给我算了一笔账,孩子在理疗医院进行各种物理治疗,每天运动四小时,费用是两百块。另外孩子在家的理疗床也花了好几千,鞋子也需要在北京中康定制,一双一千八。每年一个脑瘫儿童最少也要花费十几万。这笔钱对于一个普通之家根本就是个天文数字。

孩子七周岁前,残联一年补助一万五,可这一万五还不够晨晨一个月的理疗费。

琴姐生孩子前在某国企上班,一个月工资有七八千,待遇很不错,工作也不重,每到节假日还给发补助。她闲了还能去各种喜欢的地方旅游。

自从晨晨确诊了脑瘫之后,琴姐收起了漂亮裙子,换下了高跟鞋,就连平日里最爱去的美容店都不再去了。

假如有了二胎,晨晨的生活是可以预见的,作为患儿家属,琴姐见惯了被抛弃的残疾孩子,所以她坚决不要二胎,只一心守着晨晨过日子。

丈夫高瑞看似疼爱晨晨,但言语中对琴姐的嫌弃几乎没有遮掩。那天我去厕所,听见高瑞不耐烦的声音:“你不是说有效果了吗?为什么晨晨还是不会走路,爸妈都在催了,你为什么不肯再生一个?”

琴姐的眼睛不停地在张望,我赶紧躲进一旁厕所。高瑞言语讽刺道:“你放心,晨晨听不见,你忘了,他只会爬。”

高瑞走后,琴姐盯着手机上的转账,呜咽声倾泻而出。我靠在门内,不敢出来,不想让她知道我目睹了这一切。

在旁人眼中琴姐和她的丈夫门当户对,公婆顺心,是再好不过的一家人,唯独晨晨的出现,让所有的圆满都有了裂隙。他们这个家庭需要一个聪明健康的孩子,来延续这种完美,但晨晨显然没达到父亲的预期。

琴姐每天陪着儿子理疗,锻炼。她给我看她日渐粗壮的大腿,光荣地跟我说:“你看,这都是我跑出来的。”

晨晨僵硬的肌肉随着治疗的深入慢慢地放松下来,她守着那点微小的希望,就算是天天跑医院,脸上也多了几分笑容。

三

“姐姐,姐姐,你说李大夫他吃的是啥,为什么他的手力气这么大,可疼了。”晨晨转身跟我告状,说着理疗大夫的手重,他说完生怕我不信,还要撩起自己的衣衫给我看淤青的肌肉。

我转头看向大夫,晨晨说的这些,我哪里会不懂呢?我与他同天来的理疗科。

从上了理疗床的那天起,我就知道理疗是一件极度痛苦的事情。我们机械一般地完成着医生指定的动作。这些对于常人来说极为容易的动作对我们来说往往是难度加倍。

每一种病症的理疗治疗都不一样,晨晨是肌张力高,肌肉极度粘连,导致全身部分肌肉僵硬,而我因为长期不正常的走路姿势,导致了右侧肌肉萎缩。

理疗看似跟按摩有点关系,但实际上却不属于同一个科目。理疗是西医疗法。用与按摩相似的手法调整肌肉组织,人体结构。

我曾经笑着问大夫,为什么每次理疗手法会这么疼,他推了推眼镜,笑着说,你吃过牛腱子没有?我不明所以,他颇为专业地打了一个比喻,牛腱子上会有一层白色的筋膜,同样地,人的身上也会有一样的组织。

我们因为常年的发育与不正确的走路姿势,导致肌肉跟筋膜粘连在了一起。他要做的就是将筋膜与肌肉分开,恢复到原来的状态。

肌肉要与筋膜分开,你自己想想疼不疼吧。大夫的话说完,我想起日常吃的牛肉,打了个寒战。

我时常会问我妈,为什么我和别人不一样,我妈摸着我的头,笑着说谁让你自己在肚子里不老实。

我还未出生时,脐带绕颈导致大脑缺氧,造成脑损伤。幸运的是我活了下来,除右下肢短了两厘米之外,一切都算正常。

用琴姐的话来说:“你就是行动上不美观而已,我们晨晨将来要像你这样可以自理我就满足了。”她真切的眼神与憧憬让我心头一震,我知道作为病患家属,她说的一切都是真的。人生的苦难,唯有与你一样受苦的人才有资格怜悯。

没有人知道我为了右腿短去的这几公分,受过了多少苦。琴姐带着晨晨,能找到理疗科是她的幸运。于我来说,这一切都太迟了。

康复理疗科是集运动治疗、作业治疗、言语治疗等等于一体的综合治疗室。它对中风,偏瘫,小儿脑瘫神经性损伤都有很好的临床效果。

理疗兴起于近20年。我今年27岁,我像晨晨这么大的时候,只能通过骨头延长手术来治疗。

我八岁时做过一次腿部手术。19岁那年也做过一次手术。每一次我都觉得自己已经好了,可以拥有完整的人生了。

可当我看向路人的眼神时,我知道,自己依然是那个格格不入的残疾人。

我有个问题一直不明白,为什么街上出来走动的残疾人那么少,好像全世界都是四肢健全的人,但我又马上觉得心有不甘,既然这个世界上都是四肢健全的人,为何要我做那个不健全的人?

15岁的那年夏天,我去北京游玩。夏天的太阳很大,我站在街头,汗水黏腻了头发。一个拉黄包车的大叔骑着人力车要载我,我正要问价格,他的眼神朝下停在了我的右腿上,他说:“不要钱,你这样的,我免费载你去。”他的眼神充满了同情,可我却觉得自己受到了侮辱。

我一声不吭地转身离开,在旁人的眼中我成了怪胎。但在我的眼里,车夫是一个健全的正常人,他的善意来自对我残缺身体的单方面的怜悯,我的手里明明拿着钱,他却一厢情愿地替我选择,凭什么呢?我想,也许是他心中自以为是的善念。

晨晨很喜欢我,他每次做理疗训练疼得忍不住时,就会跟我说起,等他能走路了,他就可以上小学了,就能去跑步了。每次琴姐听儿子说这些眼眶都会发红。

“他还什么都不懂。”琴姐呢喃着。我抬起下巴,看着努力改变现状的晨晨,眼中发酸。

晨晨的遭遇就像是一面镜子,照在了我曾走过的路上。

小学时,别人玩跳房子,玩跳皮筋,我就只能躲得远远的。愚人节,别人会收到愚人节的表白整蛊,我像个瘟疫,连个玩笑的对象都没有。

高中时,因为教学楼修整,厕所的位置变得遥远,我踩着铃声跑在走廊上,全班的同学都发出了哄堂大笑。

踩着铃声跑在走廊上的人那么多,唯独我因为腿短了两公分成了所有人的笑料。

看热闹的同学将视频发到了班级群里,我看着视频里跑得歪歪斜斜的自己,心死成灰,再也不敢多走一步路。

所有的伤害都会过去,但前提是你要有一颗强大的心脏。

训练手部神经的理疗工具丨作者图

晨晨的眼睛很亮,我蹲在他身旁,语气不容置疑地劝诫:晨晨,你答应姐姐,一定要学会跑。小男孩懵懂的眼神像小鹿一般,他说:“姐姐放心,我不怕。”

傻孩子,他还不知道将来自己要面对的是什么?学会跑,面对无形的暴力时,他可以选择反抗,选择拒绝。

凌然是我谈了四年的男朋友,他是我的大学同学。第一次见面,他告诉我说:“诺诺,你漂亮得像个天使。”

这种赞美我从小听到大,不同的是所有人看完我走路的样子,都会惋惜地说一句,可惜了。但凌然没有,他看我的眼神里多了几分心疼。

我有时候觉得凌然是个纯粹的人,他喜欢皮囊下的那个同旁人一样完整的灵魂。

我们在一起时,也同别的情侣一样,他带我去爬山,带我看星星,带我去打卡网红景点。

那时,我把旁人异样的眼神当成祝福,当真以为我能和别的女孩一样幸运。

都说做了太美好的梦会醒,当凌然的母亲找到我的时候,其实我已经猜到她要说什么了。

我自以为勇敢,在他母亲面前,我第一次有了自惭形秽的感觉。我想跑,但我不敢。

凛然的母亲是个很温柔的女人,她说的很多话我都已经不记得了,但唯独一句话,至今我都不曾忘记。她说:“诺诺,我只想我儿子有一个健全的妻子,你不行,对不对?”

喉舌之上,软刃化成三尺刀锋。我无数次想象过这种场景,但我没想到,自己的心会那么痛。是痛惜即将要逝去的爱情,还是心疼那个被人嫌弃的自己,我已经说不清楚了。

四

理疗科的大门里,时常会有叫痛的声音,但我们都知道,疼痛可以换来希望。

康复中心的走廊丨作者图

第一次见闵阿公的时候,我正扶着理疗扶手,艰难地抬着腿。他穿着深蓝色的棉袄,头上戴着同色的保暖帽。

推他来的保姆五十几岁,一进来就忙着给老爷子摘帽子、脱外套。闵阿公半个月前,自己往洗衣机里倒了两勺洗衣粉,之后就跌倒在了卫生间。

闵家老爷子被送来以后就确诊了偏瘫,在医院住了小半年,痊愈之后,右边的身子就不大能自理了。

老爷子回家之后,下不了棋,喂不了鱼。他还笑着跟我们说,上个楼梯都要被自己那些老伙计笑话。他一向要强,哪里能受这个气,于是自己跟医院打听,来了理疗科,做康复训练。

一次理疗下来,他多半时间都躺在空气压力治疗仪上,就连晨晨都觉得闵阿公爱偷懒。

有时候我觉得闵阿公来的到来,让理疗室那么冷清的一个地方,也变成了老年活动中心。

老爷子刚来那会坐着轮椅,根本走不了路。过了一段时间的治疗,他能走了,那天他借着理疗步行器走了一段路,开心得像个孩子。

闵阿公每次做理疗,都很淡定,害我和晨晨都觉得我们俩是不是对疼痛有什么误会。

理疗室里一般各自练各自的,以往晨晨占着地垫,我则是日常做辅助步行训练,闵阿公则是日常走阶梯。主治医生只有一个,我们一般是谁先来,谁先上。

平日里阿公就常说,我们这些小娃娃娇气,一点苦都受不住,哪像他们那个年代过来的人,什么苦都吃得了,这点痛算什么?

闵阿公上了理疗床之后,琴姐抱着晨晨,我则是站在理疗床旁边看着。主任大夫的手,挨在了闵阿公的身上,他的眼睛抽了抽。我顿时就明白了,不是阿公不怕疼,是他平日里爱面子,不想在我们面前露了怯。

晨晨年纪小,闵阿公忍得辛苦,他还在那里捣乱:“阿公真的一点都不痛。”一句玩笑话就让阿公直接破防,他对着主任说:“谁不痛了。我都痛死了,你下手轻点。”

主任笑呵呵:“轻点好不了,你放心,我下手有分寸。”阿公的偏瘫是神经性损伤,所以他常常顶着一头亮闪闪的银针。

五

最先好起来的是闵阿公,他刚来的时候是保姆推着来的,现在他自己都能扶着理疗扶手走上一会了。

他每次来了,理疗室都很热闹,他站着锻炼时总爱跟孙女孙子们炫耀,自己可以走了,现在好很多了,回了家还能和儿子杀上几盘,最重要的是,这次他啊,一定要跟嘲笑他的老伙计比一比,看谁走得快。

那天理疗室一如往常那般明亮,勉强能走动的阿公突然跟儿女们说起了自己的情况。

看得出来,他再理疗一段时间,就能自理了。人一旦看到了希望,心就会变得贪婪。

闵阿公意气风发地说:“我要去做手术,你们知道膝盖置换手术吗?咱们又不是没钱,换一个我就能跑了,多好。”

他的声音里带着兴奋,好像置换膝盖不过是一场小手术。看大家都没有说话,他把目光睇向了我:“小诺,如果做手术,你的腿就能好,你去不去。”

别说一场手术,就算是再多几次,能好起来,我也是愿意的。但是,真的能好起来,与常人无异吗?

闵阿公今年七十四岁,早年间他的右腿因为意外,做过手术。闵阿公说,阴雨天气,他的腿比天气预报还准。

没多久闵阿公的子女挨个过来给他讲置换膝盖的风险,闵阿公气得直嚷嚷:“你们就是舍不得给我花钱,我自己有钱,用不着你们的。”他的样子气急败坏,听不进去任何人的劝告,对子女们更是从早到晚阴沉着脸,就连脾气向来温和的保姆都被他骂哭了好几回。

所有人都不知道该怎么办?闵阿公天天躺在理疗床上计算着他的退休金,每天的理疗训练都做得心不在焉,有一次还差点跌倒了,要不是医助赶快扶了他一把,恐怕后果不堪设想。

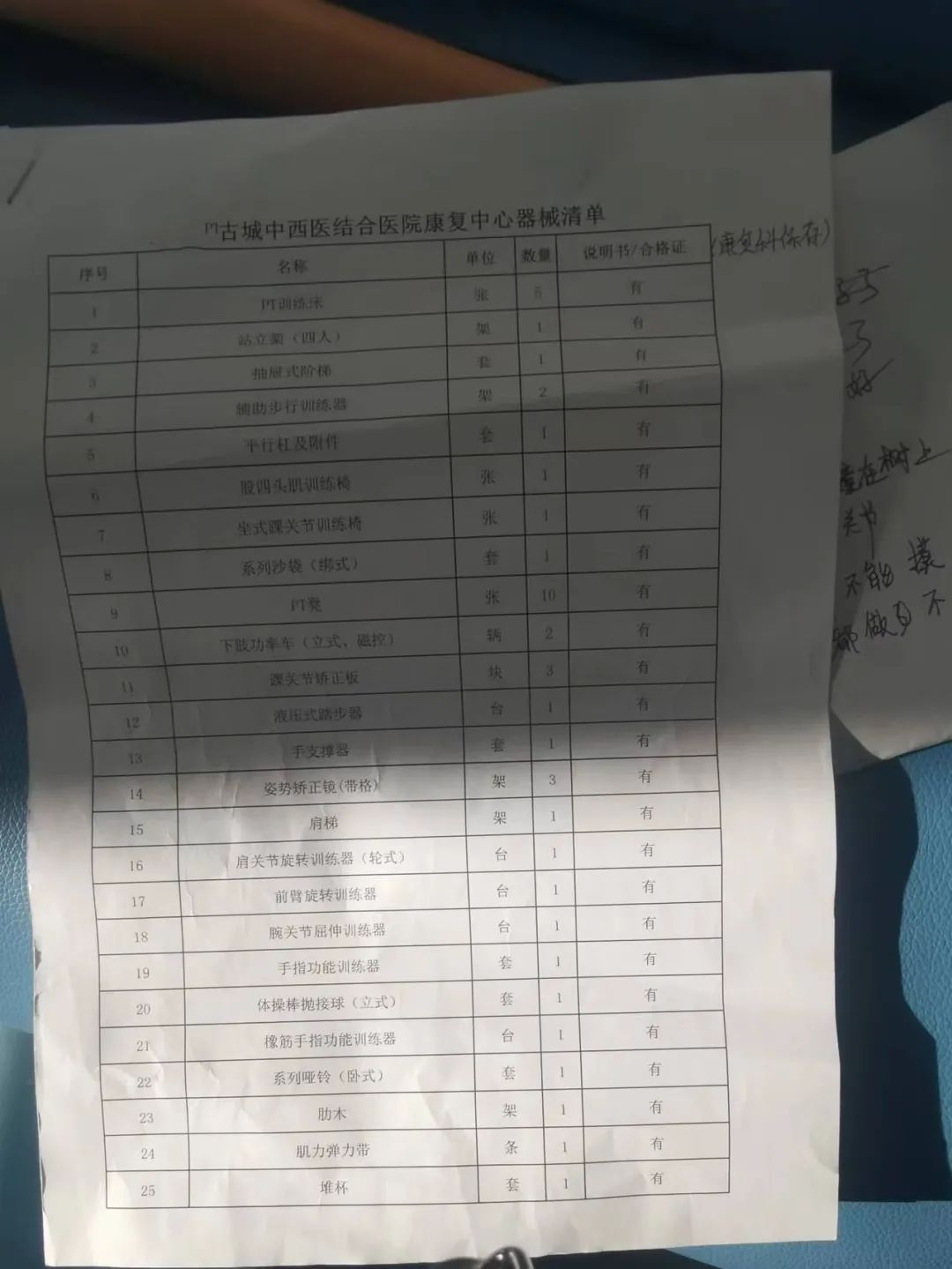

理疗科的配件表丨作者图

直到有一天闵阿公的孙子推着轮椅,带来了另一个面生的阿公。据说那个阿公就是做了膝盖的置换手术,刚开始还算是不错,到最后才发现这个东西根本就不顶用,隔三差五会疼不说,人工膝盖的磨损也很厉害,阿公之所以站不起来,就是因为抛弃了自己的膝盖。

从此以后闵阿公就消停下来了,他不再多想不属于自己的东西,反而给自己的膝盖戴了一副护膝。伺候闵阿公的保姆说,现在闵阿公爱上了泡脚养生,还买了个全自动的泡脚桶,谁动都不行。

从前别人问我,你的腿怎么了,我习惯性地去撒谎,说自己爬山摔的,出车祸被撞的,或者从楼梯上滚下来的。

谎言比现实让我更有安全感,就像是理疗科的大夫一再告诉我,他可以帮我调整好走路的姿势,但要想做到跟常人一样,根本是不可能的。

我把前半句话当成了信仰与佛音,自动忽略了后半句。我心里明白吗?明白的。但我不接受,不接受这样的自己,就像我还在妄想自己不可能的爱情。

凌然再也没有出现过,我把所有的希望押在了理疗室,明知一切都不可能,但仍然心存妄念。

直到晨晨能在器械的帮助下,歪歪扭扭地走路了,我都还在理疗室徘徊。

琴姐站在晨晨的身边,第一次在孩子面前流泪。她哭得一点都不好看,蜡黄的脸比从前圆润了些。眼泪挂在她的脸上,就像是挂在一棵老枯藤上,没有半点美感。

但我知道,这些委屈她忍了很久。晨晨站不起来她不敢哭,晨晨的腿硬得像铁棍山药她不敢哭,老公一再地忽视她也不敢哭,可晨晨能够站起来,她哭了。

我递给她一张纸巾,她顺手接过擦了擦脸,似乎又嫌不够,她撸起袖子,抹了一把脸。她把眼睛笑成了一条线,拍了拍我的肩膀,说道:“这日子总算是熬过去了。”她那天的话难得的温柔,我仿佛看到了从前的琴姐,她也曾漂亮、张扬、爱打扮。

两年过去,理疗室里的闵阿公出院了,琴姐每天都会带着已经上小学的晨晨趁着午休的两个小时过来。

她说,等晨晨再大一些,就可以去北京上海做手术了,她这辈子的任务总算是有着落了,那时,琴姐已经离婚了,晨晨也多了一个同父异母的弟弟。

唯独我,好像把理疗室当成了家,我不想走,总觉得自己会好。

理疗科的主任是个小伙子,他说:“小诺,我只能帮你到这里了。”他这一句话就让我红了眼睛。

来做理疗的第一天我就知道,我的腿能够好一些,但不可能好得分毫不差,可我总觉得我在这里就还有希望。

离开理疗室之后,我的腿依旧还是会让路人侧目不已,但我知道,这些东西理疗室帮不了我,能帮我走下去的,唯独只有自己。

作者 | 岚影

编辑|雾

原标题:《27岁,我想拥有两条一样长的腿》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司