- +1

杨焄︱柳存仁与俞正燮《癸巳类稿》批校本

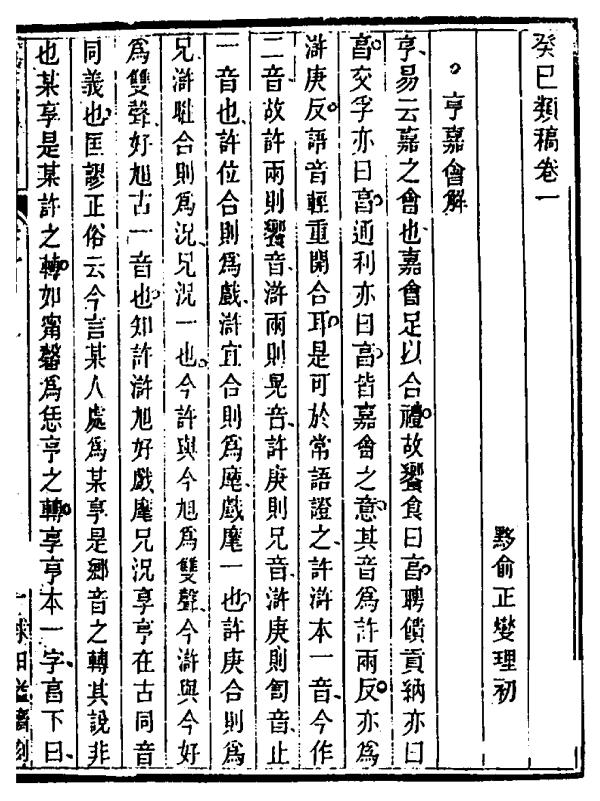

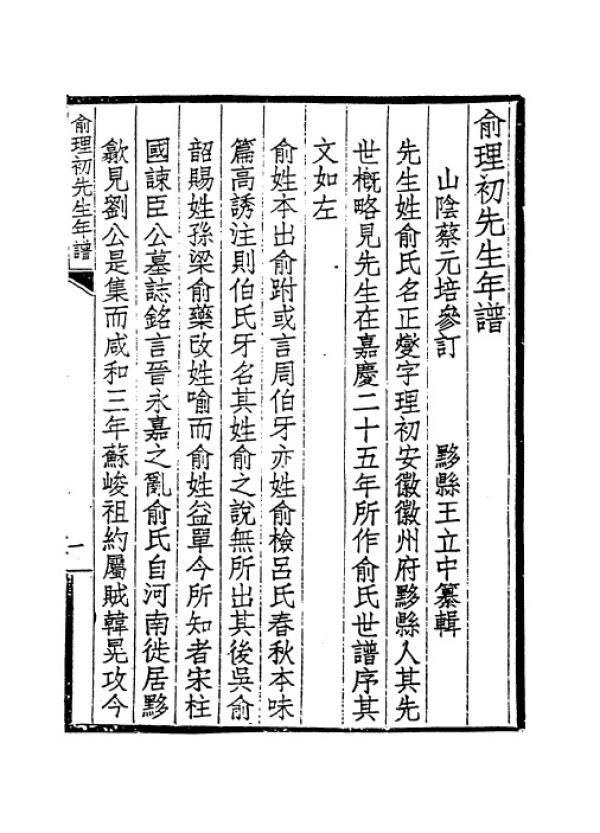

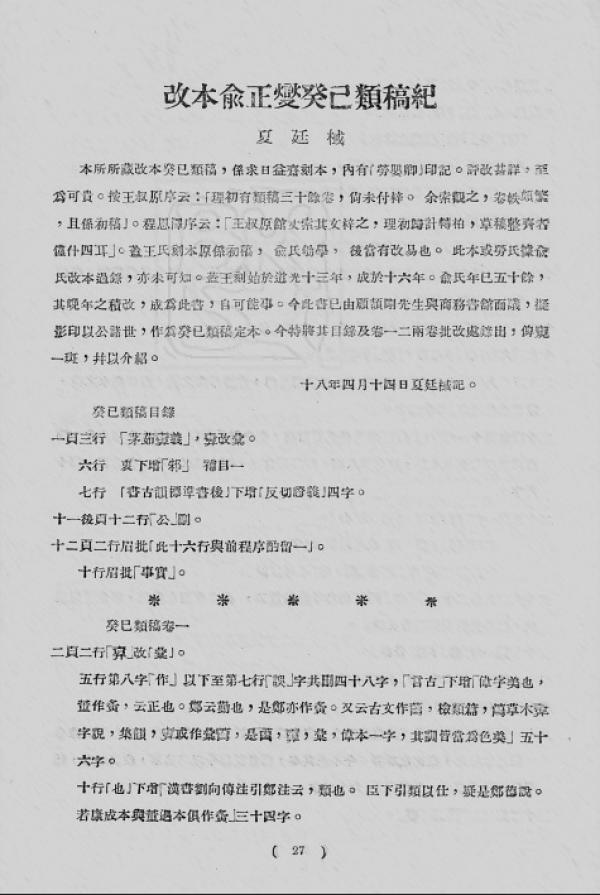

随着这些新评价的陆续出现,俞正燮的著述情况也受到更多的关注。他最重要的著作《癸巳类稿》付梓于道光年间,主持刊刻的王藻在序中坦言,原稿共计三十余卷,“卷帙颇繁,且系初稿”,由于受资金、人力所限,只能“釐其校正者十五卷为正集,余为外集,以俟续梓”,可见内容远未齐备。俞氏好友程恩泽在序言中更是直言不讳,提到在刊印过程中,“理初归计转迫,草稿整齐者仅什四耳”,并未经过作者本人的仔细校订。道光本虽然流传广泛,但显然存在不少讹误疏漏有待补正。夏廷棫在1929年发表《改本俞正燮〈癸巳类稿〉纪》(载《国立中山大学语言历史学研究所周刊》第七卷第七十九期),介绍了中山大学收藏的一部钤有“劳婴卿”印记的《癸巳类稿》,书中存有大量批改。他推测俞正燮曾对道光本做过修订,“此本或劳氏据俞氏改本过录,亦未可知”,因为在道光本问世时,俞氏已年逾五旬,“其晚年之积改,成为此书,自可能事”;接着又逐条迻录该书目录及前两卷中的批校内容,尽管只是尝鼎一脔,也足以让人真切地感到“评改甚详,至为可贵”,可以据此勘订通行的道光本。他还附带提到,“今此书已由顾颉刚先生与商务印书馆面议,拟影印以公诸世,作为《癸巳类稿》定本”,留给读者一窥全豹的期待。顾颉刚在此后的日记中曾经提到自己“点俞理初关于‘太一’论文三篇”(《顾颉刚日记》1932年8月12日条,联经出版有限公司,2007年),恐怕也与此不无关系。可惜影印一事最终不了了之,并没有下文。倒是数年以后,由一批安徽籍学者发起编印《安徽丛书》,在1934年出版的第三期中影印了由胡元吉收藏的另一种《癸巳类稿》批改本,才终于让人得偿夙愿,得以了解俞正燮晚年对文稿推敲修订的详情。影印本另附王立中纂辑、蔡元培参订的《俞理初先生年谱》,也为读者参酌考校提供了不少便利。周作人在《关于俞理初》(载1936年《宇宙风》第三十三期,收入《秉烛谈》,北新书局,1940年)中就称赞道:“日前得《安徽丛书》本《癸巳类稿》,系用俞君晚年手订本石印,凡九册,附王立中编《年谱》一册,原文固多所增益,又得知其生平,是极可喜的事。”对于想要深入研讨俞氏生平思想的学者而言,这个批校本毋庸赘言是极为重要的。

不过,《安徽丛书》中影印的究竟是俞氏的手订本抑或只是旁人的过录本?它与先前夏廷棫所介绍的过录本之间到底存在何种关联?天壤间是否还另外留存其他的批校本可供比对参证?凡此种种,依然令人心存好奇。柳存仁在《俞理初先生年谱序》(载1939年《文哲》第二卷第四期)中又提供了新的线索,他回忆起1936年冬就读于北京大学期间,曾在历史系教授郑天挺的指导下,为道光年间的知名学者张穆(字石州)编纂过一部《张石州年谱》。在搜集相关史料时,他发现张氏与俞正燮素有交往,“因慕俞理初与石州交谊之笃,又蒐辑成《理初先生年谱》初稿”。卢沟桥事变爆发后,他返回上海,借读于光华大学,“又假光华大学张咏霓(寿镛)校长藏《安徽丛书》所收王叔平纂辑《理初先生年谱》一种,与拙编叠相订正,颇有取舍”,为了修订自己的年谱初稿而参考过王立中的研究成果。不久就有书商闻讯前来,“告有理初批校本《癸巳类稿》”。经过仔细审视,他发现此本“笔精字细,印章烂然,审知为黟县李氏所藏俞书过校本,与《安徽丛书》所据景印同县胡敬庵藏本颇有不同”,于是不惜重金购下此书。随后他又恳请时任光华大学历史系主任的吕思勉拨冗审阅,而吕氏则敦促他将这一批校本与改定的年谱合并付印,以公诸同好。只是“因雠校参订需时”,他才迁延日久,未能及时应命。从其叙述中可知,柳存仁认为自己购藏的虽然只是一个过录本,但与《安徽丛书》本相较却颇有出入,对自己编订年谱大有助益。受邀核查此书的吕思勉显然也发现此本与《安徽丛书》本并不相同,否则也不会鼓动柳氏另行刊布了。

经过反复的补苴隙漏,柳存仁在数年后陆续发表《黟县俞理初先生年谱》(载《真知学报》1942年第二卷第三期、1943年第三卷第一期,署名“柳雨生”),谱文前的序言在原来那篇《俞理初先生年谱序》的基础上做了一些增删修订,特别值得注意的是将先前所述“审知为黟县李氏所藏俞书过校本”径直改作“审知为黟县李氏所藏”,尽管只刊落了寥寥五字,性质却发生了微妙而关键的转变。改定后的序言中还补充道,他在斥重金购得此书之后,“先后请吕诚之(思勉)、袁守和(同礼)先生审阅,均劝校录入谱,并另行单本”。新提及的袁同礼时任北平图书馆副馆长,是知名的版本目录学家。很可能就是听取了他的鉴定意见,柳存仁才改变了对所藏批校本的看法。他在序言中还提到,“二十九年冬余在光华大学休假,南住香港,遂雠校参订,逐日排比旧文”,为了修改增补年谱,当然需要仔细比对批校本和道光本的差异。他并没有挟秘自珍,不久后就专门撰写了《记和风堂藏俞理初批校本〈癸巳类稿〉》上、下篇(载1942年《东方文化》第一卷第五期、第六期,署名柳雨生),披露了批校的具体内容。

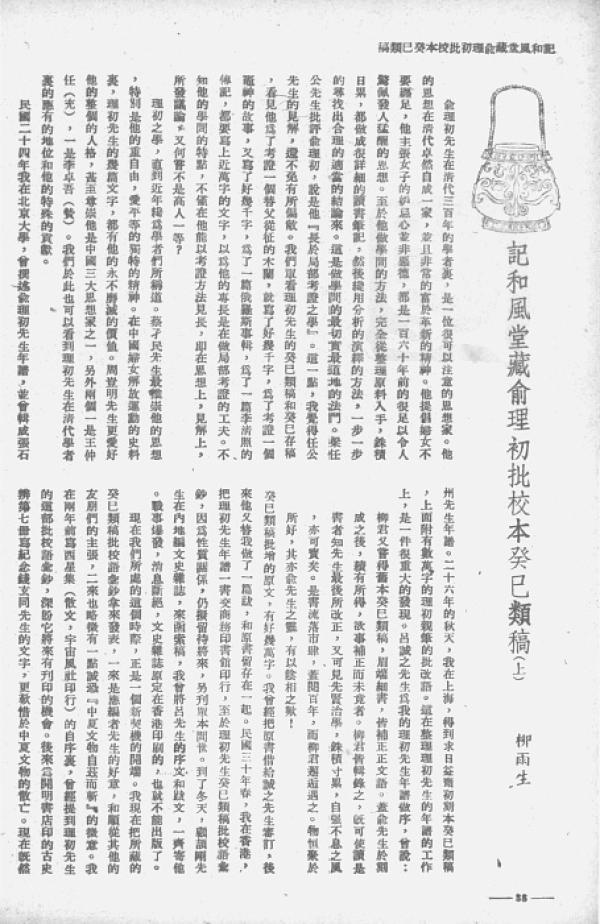

在《记和风堂藏俞理初批校本〈癸巳类稿〉(上)》中,柳存仁开宗明义就提到:“俞理初先生在清代三百年的学者里,是一位很可以注意的思想家。他的思想在清代卓然自成一家,并且非常的富于革新的精神。”接着便撮述蔡元培、周作人等人的评价并深表认同,可以推想他着手编纂年谱,与此也应该颇有渊源可寻。引人瞩目的是,对自己那部批校本的情况,他在这篇文章中有了更为明确的说明:“民国二十四年我在北京大学,曾撰述《俞理初先生年谱》,并曾辑成《张石州先生年谱》。二十六年的秋天,我在上海,得到求日益斋初刻本《癸巳类稿》,上面附有数万字的理初亲笔的批改语。这在整理理初先生的年谱的工作上,是一件很重大的发现。”显而易见已经将这些批校完全视作俞正燮本人的手笔,而并非由旁人过录完成。他还节录了吕思勉为其年谱所撰的序言,其中提到:“柳君又尝得旧本《癸巳类稿》,眉端细书,皆补正正文语。盖俞先生于刻成之后,续有所得,欲事补正而未竟者。柳君皆辑录之,既可使读是书者知先生最后所改正,又可见先贤治学,铢积寸累,自强不息之风,亦可宝矣。是书流落市肆,盖阅百年,而柳君邂逅遇之。物恒聚于所好,其亦俞先生之灵,有以阴相之欤!”对柳氏得以购藏此书的幸运以及辑录校订的辛劳都相当称赏。虽然并未明言,但看来吕思勉也认可这些批校出自俞氏亲笔。

柳存仁之所以会留意俞正燮的生平著述,最初源于他为俞氏知交张穆纂辑过年谱,而这又和郑天挺的指导密切相关,因而在研究中也就难免显得有些亦步亦趋。他晚年撰有《上郑先生的校勘课》(收入冯尔康、郑克晟编《郑天挺学记》,三联书店,1991年),追忆在郑天挺(字毅生)的悉心指引下初窥治学门径的经过:“我当时只上过一年他在国文系教的校勘学及实习,那是二年级选修的功课,每周不过二个钟点。毅生先生讲授校勘学,居然能够使未曾入门的小学生入门,这在当时好高骛远的风气之下,实在可以说是难得的。……学生们经过他的苦心,一步一步地把有关知识和前人的经验慢慢地建立起来,直到后来全班的学生们可以领悟并跟从他实习校勘几个版本的《世说新语》为止。……除了校勘金泽文库等本子的《世说新语》,毅生先生也指导我们学生校读张石州(穆)的《㐆斋文集》。”郑天挺在1936年初写过一篇《张穆〈㐆斋集〉稿本》(收入《探微集》,中华书局,1980年),介绍张氏文集的刊刻始末以及新发现的稿本详情,又“取稿本与刻本比雠而读,乃次其同异,兼掇诸家识语”,不厌其烦地胪列两者异同,并辨识写定各家批注。根据时间来判断,应该正是他在讲授校勘学时,为了便于学生揣摩效仿而撰写的范文。在《记和风堂藏俞理初批校本〈癸巳类稿〉》中,柳存仁也同样逐篇比对,详校异同,将自己藏本中的增补批校悉数录出。就研究方法而言,毫无疑问受到了郑氏的沾溉影响。正如柳氏在《上郑先生的校勘课》中所感慨的那样,“他所用的真的是‘乾嘉诸老’用过的笨功夫,他教的学生们也许也是笨学生,但这些笨学生的确从他那边不无所得了”。而恰恰因为下过这番爬梳比勘的“笨功夫”,柳存仁在总结俞正燮的治学特点时,才会深有体会地指出,他“完全从整理原料入手,铢积日累,都做成很详细的读书笔记,然后才用分析的演绎的方法,一步一步的寻找出合理的适当的结论来。这是做学问的最切实最道地的法门”(《记和风堂藏俞理初批校本癸巳类稿(上)》),而他自己在编纂年谱时也才能补充纠正旧谱中的疏失。

柳存仁最初设想等到年谱编竣,“并附《类稿》校勘记,将托商务印书馆印行”(《俞理初先生年谱序》);其后计划稍有变更,他又说“民国三十年春,我在香港,把《理初先生年谱》一书交给商务印书馆印行,至于理初先生《癸巳类稿》批校语汇钞,因为性质关系,仍拟留待将来,另刊单本问世”(《记和风堂藏俞理初批校本癸巳类稿(上)》)。不幸的是战火渐酣,诸事倥偬,辛勤辑录的批校虽然刊布于世,但流传未广,知者寥寥;而悉心编订的年谱,也并未如愿在商务印书馆正式出版,最终仅在《真知学报》上连载了两次,至谱主三十岁时就戛然而止。

柳存仁还提到在自己编完年谱之后,“远承吕诚之、顾颉刚先生为写序文”(《俞理初先生年谱序》);那部批校本也曾经借给吕思勉审订,“后来他又替我做了一篇跋,和原书留存在一起”;到了1941年,“顾颉刚先生在内地编《文史杂志》,来函索稿,我曾将吕先生的序文和跋文,一齐寄他。战事爆发,消息断绝,《文史杂志》原定在香港印刷的,也就不能出版了”(《记和风堂藏俞理初批校本癸巳类稿(上)》)。所幸柳氏稍后不久又将吕序转投别处,以期“在文物散荡的今日,略尽一点保存的责任”(吕思勉《关于〈上古秦汉文学史〉及其他》所附柳存仁识语,载1942年《东方文化》第一卷第二期;吕序现已收入《吕思勉论学丛稿》,上海古籍出版社,2006年,录文略有讹误),才使这篇序言幸免于难,而后人也得以藉此考见吕思勉对“世皆称清儒长于考证之学”所持的不同意见,以及吕、柳两人的师弟之谊。可惜吕思勉的跋文和顾颉刚的序言如今都散佚无存,无法进一步探究柳存仁与这两位史学界前辈的交流互动。当然,最令人扼腕叹息的,则是那部批校本最终也不知下落,也许早已在漫天烽火中灰飞烟灭,化为乌有了。联想到此前吕思勉所庆幸过的“物恒聚于所好,其亦俞先生之灵,有以阴相之欤”,真让人感叹世事无常,福祸相倚。

柳存仁曾在吕思勉、童书业合编的《古史辨》第七册(开明书店,1941年)卷首发表过一篇《纪念钱玄同先生》,在深切悼念赍志而没的钱玄同的同时,也总结了多年来古史研究的趋势:“自从钱先生和其他的‘辨伪’的学者们的努力提倡研究古史以来,十余年间,古史的研究,因着参加者的进行方法和实际工作的不同,已经转变过好几次了,转变的途径是很自然的,就是,我们最初都是疑古的,由疑古进而释古,又由释古进而考古。”足见他和以顾颉刚为核心的“古史辨派”关系密切,对其递嬗演进知之甚深。然而令人感到诧异的是,在顾颉刚留存下来的大量论著,甚至在其日记中,居然未见任何有关柳存仁的记载。顾氏现存的日记都经过他后来的增删改窜,是否因为柳氏后来有过一段落水附逆的经历,出于避忌的考虑而将其人其事删除殆尽呢?

柳存仁日后移居海外,学术兴趣另有专注,再也没有继续研究过俞正燮,先后结集的《和风堂读书记》(龙门书店,1977年)《和风堂文集》(上海古籍出版社,1991年)《和风堂新文集》(新文丰出版公司,1997年)和《道家与道术——和风堂文集续编》(上海古籍出版社,1999年),也没有收录早年这些考察俞氏生平及著述的论文。但他在编纂年谱和校订文集方面确实付出很多心血,倘若不因人废言,恐怕不应该随意忽视或者抹煞这些辛劳。比如他编订的《黟县俞理初先生年谱》,目前仅见谢巍《中国历代人物年谱考录》(中华书局,1992年)和杨殿珣《中国历代年谱总录(增订本)》(北京图书馆出版社,1996年)曾予以著录,而原本最不该阙略的来新夏《近三百年人物年谱知见录(增订本)》(中华书局,2010年)竟然并无一言提及。因此,虽然杨殿珣认为“此谱与王立中所编年谱相互订正”,谢巍更是称许“此谱有新见,可补王立中本疏误”,可关注利用的学者并不多。至于《癸巳类稿》一书,尽管今人已经用《安徽丛书》本作底本,并参校道光本,做过精审细致的整理(收入于石、马君骅、诸伟奇校点《俞正燮全集》,黄山书社,2005年),可是并没有留意到柳存仁所藏批校本以及他据此迻录的增补批校——当然,还有夏廷棫介绍的那种过录本,也不妨加以参酌——如果柳存仁当年的判断无误,他收藏的才是俞氏亲笔批校本,那就更不应该遗漏了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司