- +1

性格缺陷让我不得不如此挣扎|雷蒙德·卡佛

本文节选自雷蒙德·卡佛的随笔《火》,他自述其文学生涯受影响的方方面面。

这位备受欢迎的短篇小说家,有很长一段时间,因为当上了两个孩子的父亲后,当生活的全部扑面而来,写作梦想几近破灭——“我人生的大部分都无关紧要,混乱不堪,没多少光亮能透进来。”“有段时间,我觉得是性格缺陷让我不得不如此挣扎,现在我不这么想了。“即便是消极、压抑的影响,他能做的就是如实地记述下来。随后收拾好心情,站起身继续下一件事:生活。永远的生活。

火

文(节选) | 雷蒙德·卡佛

影响是一种强大的力量——境遇、个性,如潮汐一样不可阻挡。我没法谈论可能影响过我的书或作家。对我来说,那种影响,文学的影响,难以精准定位。说我读过的一切都影响了我,就跟说我没受到任何作家的影响一样不准确。比如说,长久以来我一直喜爱欧内斯特·海明威的长篇和短篇小说,但我又认为劳伦斯·达雷尔的作品在英语世界里独树一帜,不可超越。当然,我的写作并不像达雷尔,他自然也谈不上“影响”。也有人说过我的写作“像”海明威,但我不能说他的写作影响了我的。许多作家是我二十多岁才开始阅读并欣赏的,达雷尔是其中之一,海明威也一样。

所以,我不了解文学的影响,对其他种类的影响倒有些看法。我了解的那些影响总是以看似神秘的方式袭来,有时甚至几近奇迹。不过随着我写作的进展,这些影响也在我眼前明了起来。它们是无休止的,过去是,现在也是。是它们将我送往这个方向,让我来到这一小片土地而不是别的地方——比如湖另一边的那块地方。但如果我人生和写作中所受的主要影响是消极、压抑的,甚至常常是带有恶意的——我认为确实如此——我该拿它们怎么办?

让我从一个叫亚多的地方说起,这地方就在纽约州的萨拉托加温泉小镇外。我就在这儿写这篇文章。八月初,一个星期日的下午。时不时地,大概每隔二十五分钟左右,我能听到至少三万人的声音汇集成巨大的声响。这种绝妙的喧闹来自萨拉托加赛马场。一场著名的集会正在这里举行。

我在写作,但每隔二十五分钟就能听见解说员的声音从扩音器里传来,播报马匹的名次。人群的呐喊升腾起来。树梢上爆发出巨大的、声嘶力竭的呼喊,越来越高,越来越响,直到马匹冲过终点线那一刻。结束时,我精疲力竭,仿佛自己也参与其中。我能想象手里拿着马票赌赢了,或者差一点就赌赢的感觉。如果最后是终点摄影定输赢,我能预料到一两分钟后,照片冲洗出来、最终结果公布,喊叫会再次爆发。

卡佛(右)加州尤里卡钓鱼之旅,1972

自从来到这里,初次听到扩音器里解说员的声音和人群激动的呐喊以来,我一直在写一篇设定在埃尔帕索市的短篇小说。我以前在那儿生活过一阵子。这篇小说里讲到几个人去埃尔帕索郊外的赛马场看赛马的故事。我不想说这个故事一直等着我去写它。不是。这么说就变味了。但就这个特定的故事来说,我的确需要些什么推动我把它写出来。当我来到亚多,第一次听到人群的呼喊和扩音器里解说员的声音,埃尔帕索那段时光里一些特定的东西又回来了,唤起了这个故事。我想起我去过的那个赛马场,想起两千英里外的地方曾发生、本该发生、会发生——至少在我的故事里会发生——的一些事。

我就这么写起了我的故事,这也是我说的“影响”的一个方面。当然,每个作家都会受到这种影响。这是最普通的一种影响——这个指向那个,那个指向别的什么。这种影响对我们来说普遍而自然,像雨水一样。

不过在进入正题之前,让我再举例说一种跟上文相似的影响。不久前我住在雪城,正写小说时电话响了。我接了。电话那头是一个男人的声音,明显是个黑人,找一个叫纳尔逊的家伙。我说打错了,就挂了,又回去写我的短篇。但没过多久,我就不自觉地把一个黑人角色写进了故事,他多少有点邪恶,名字就叫纳尔逊。在那一刻,故事转向了。

但我现在高兴地看到,那时其实也或多或少意识到了,这个转向是对的。当我开始写那个故事时,我并没有做好会有一个纳尔逊的准备,也并不知道他的存在有什么必要。但在故事完成、即将在全国发行的杂志上发表的当下,我觉得纳尔逊的出现,连带着他邪恶的一面,是正确的、合适的,相信在审美层面上也是恰如其分的。另外,这个角色刚好带着一种贴切感找到了进入我小说的路径,而我也用良好的判断力相信了这种感觉。这一点对我来说也恰到好处。

作家雷蒙德·卡佛在家写作

我记性不好。我是说生活中经历的事情,我大半都忘了——这绝对是好事,只不过有大段的时间我说不清楚,也想不起来。生活过的城镇,一些人的名字,还有那些人本身。大片的空白。但有些事我记得。一些小事——什么人用一种特别的方式说了些什么,什么人狂野或低沉而紧张的笑声,一处风景,一个人脸上悲伤或困惑的表情。我也记得一些戏剧化的事情——谁拿起刀怒气冲冲地对着我,或者我听见自己的声音威胁着谁;我看着谁去撞门,或者谁从一段楼梯跌落。那些更富戏剧性的回忆,只要需要,我也能想起来。

但我没有那种记忆力,能把一整段对话在当下重现,连带着真实对话中所有的手势和细微之处;我也想不起我住过的任何房间的陈设,更别说一整户的装潢了。甚至一个赛马场里具体有些什么,我也记不住——除了,我想想,一个看台,下注窗口,闭路电视屏幕,人潮。喧闹。我给自己的故事补足对话,按照需要给故事里的人创造环境,把家具陈设放进去。可能这就是为什么有时别人说我的故事朴素,洗练,甚至“极简”。但也许,这不过是必要性和便利性的一种行之有效的联姻,能让我以自己的方式写出这类故事。

我写的故事自然没有真的发生过——我也不是在写自传——但它们大多都和特定的生活事件及处境有相似之处,哪怕只是微小的相似。不过当我试着回想一些和故事场景相关的环境或摆设时(比如当时有没有花,是什么花,有没有散发什么气味),我常常陷入完全的茫然。所以我只能边写边编——故事里的人互相说了什么,这么说之后做了什么,接下来又发生了什么。他们互相说的话是编的,但对话中可能也有一些词,一两句话,是我在这样或那样的时刻,在某个特定场合听来的。这样的句子甚至可能成为我故事的起点。

亨利·米勒在四十多岁时写《北回归线》,顺便说一句,这本书我非常喜欢。那时他说在借住的房间里想办法写作,随时都可能不得不停笔,因为坐着的椅子不知道什么时候会被人从屁股下抽走。直到不久之前,这一直都是我生活的常态。在我的记忆中,从十几岁的时候开始,对于坐着的椅子随时会被抽走的担心就没有变过。

年复一年,我和妻子东奔西走,就为了保住头上的一片屋顶,为了桌上能放着面包和牛奶。我们没有钱,没有可见的也就是能赚钱的技能,做不了任何事来改善这种勉强过活的日子。我们没有受教育,尽管我们两个人都非常渴望。教育,我们那时相信,会为我们打开几扇门,帮我们找到几份工,让我们过上自己想要和想给孩子的那种生活。我们那时有远大的梦想,我和我妻子。我们以为我们可以埋下头,努力工作,做所有全心要做的事。但我们想错了。

我得说,对我的人生和写作影响最大的,包括直接和间接的,是我的两个孩子。他们出生的时候,我还不到二十岁。我们同住一个屋檐下的十九年里,从始至终,我生活中没有任何一个角落免受他们沉重且时常有害的影响的侵袭。

弗兰纳里·奥康纳在她的一篇文章里说,一个作家二十岁之后的人生里就不需要再发生太多的事了。能写成小说的大多数经历,在这之前就已经发生了。够用了,她说。足够一个作家往后的创作生涯用了。但我不是这样。大部分能让现在的我觉得是小说“素材”的,都在我二十岁之后才出现。我不太记得自己当上父亲以前的生活了。我觉得生活里没发生过什么事。直到我二十岁左右,结婚,有了孩子。然后,事情开始发生了。

卡佛和妻子玛丽安·伯克、女儿克里斯汀

二十世纪六十年代中期的一天,我在爱荷华城一个忙碌的洗衣店里,努力洗着五六缸衣服,大多是孩子的,当然也有妻子和我的。那个星期六下午,我妻子在大学的运动俱乐部当服务员,我做杂务、照看孩子。

那天下午,孩子们跟其他小孩在一块儿,可能有个生日会。大概是吧。而我那个时候在洗衣服。我刚跟一个暴躁的老太婆吵过,就因为我得多用几台洗衣机。现在我跟她都在等下一轮,可能还有别人也和她一样。我紧张地盯着这个拥挤的洗衣店里正在工作的烘干机。一旦哪台停下来,我就准备带着我那一满筐湿衣服冲过去。要知道,我已经在店里守着一满筐衣服干等了半个多小时,就等一个空当。我之前已经错过了两三台,都被别人抢了先。我快被逼疯了。我说过,我不知道孩子们下午在哪儿。一想到可能还得去哪儿接他们,天又快黑了,我的心态就更糟了。我也知道就算我现在把衣服放到烘干机里,等它们烘干也还要一个多小时,到时候我才能把它们装好,带回我们住的已婚学生公寓里。终于,有台烘干机停了。就停在我面前。里面的衣服停止了翻滚,不再动了。三十秒内,如果没有人来收,我就准备把那些衣服拿出来,把我自己的放进去。这是洗衣店的规矩。

但就在这时,一个女人走过来,打开了烘干机的门。我站在那儿等着。她把手伸进去,抓起几件衣服捏了捏。她下了判断:没干透。她关上门,又往机器里加了两枚十美分的硬币。恍惚中,我带着洗衣筐走开了,继续等待。但我记得那时,我在一阵几乎让我掉泪的无望的挫败感中想到,世上所有发生在我身上的事情里,没有一件——兄弟,我是说任何一件,能有一丁点像我有两个孩子这个事实一样,对我这么重要,能产生这么大的不同。他们永远都是我的,永远让我背负无法解脱的责任,承受永无休止的干扰。

我在说的是真正的影响。我说的是月亮和潮汐。就像这样,影响施加于我。像是刮开窗户的刺骨的风。在那一刻之前的人生中我一直想,虽然我也说不清具体在想什么,但我想着事情总会好起来——我想要的、想去做的一切都是可能的。但在那一刻,在那个洗衣店里,我意识到这根本不可能。我意识到——我以前都在想些什么?——我人生的大部分都无关紧要,混乱不堪,没多少光亮能透进来。那一刻我感觉到——我明白了——我的生活和我最敬仰的作家的生活大不相同。我所理解的作家,不会在星期六待在洗衣店里,不需要在醒着的每一分钟都被他们孩子的需求和任性牢牢绑住。是,是,也有很多作家的工作受到过比这严重得多的阻碍,比如坐牢、失明,受到这样那样的折磨或死亡的威胁。但我知道这些带不来一点安慰。在那一刻——我发誓所有的一切都发生在那间洗衣店里——我眼前看不见别的,只有年复一年的责任和困惑。

世事会变,但不会真的变好。我明白了,但我能受得了吗?那一刻我知道我必须做些调整了。眼光必须得放低些了。后来我意识到,那是一个顿悟。但那又怎么样?什么是顿悟?它们帮不了任何忙。只会让事情更糟。

多年来我和我妻子都拥有一种信念:只要我们努力做对的事情,对的事情就会发生。试着把生活建筑在这种信念之上并不是什么坏事。勤劳,有目标,善意,忠诚,我们相信这些都是美德,有一天会给我们回报。我们有时间做梦的时候,就做做梦。但最终,我们意识到勤劳和梦想是不够的。在某个地方,可能是爱荷华城,可能是不久后的萨克拉门托,梦想开始破灭了。

电影《银色·性·男女》剧照(1993)

改编自雷蒙德·卡佛的故事

刹那间,每一件我和妻子认为神圣可敬的事,每一种精神价值,都完全破碎了。可怕的事情出现了。我们从没见到这种事在别的家庭出现过。我们也不能完全理解发生了什么。那是一种侵蚀,而我们无力阻止。不知道怎么回事,趁我们不注意,孩子们坐上了驾驶席。我知道现在听来这很疯狂,但缰绳是他们的了,鞭子也是他们的了。我们根本料不到会发生这种事。

在那些养育孩子的残酷年月里,我常常没有时间也没有心力去写任何长篇的东西。我生活的状态不允许我这么做,就像D. H.劳伦斯写的那样,“不能松懈,举步维艰”。身边有两个孩子的处境命令我去做别的事。它说,如果我还想写并且写完任何东西,如果我还想体会任何作品完成的满足感,就只能继续写短篇小说和诗。这些短小的作品我坐下来就能写,运气好的话能写得快,也写得完。我很早就知道我写不来长篇小说,早在搬到爱荷华城之前就知道,因为焦虑让我没办法将注意力持续集中在任何事情上。现在看来,那饥渴的几年正逐渐把我逼疯,让我绝望。总之,那种状态在所有层面上决定了我可能的写作形式。别误会,我并不是在抱怨,只是怀着一颗沉重而仍旧不知所措的心陈述一些事实。

哪怕我当时能沉下心,专注于长篇小说或别的什么,我也没法去等一个几年后、在路的尽头才能得到的回报,如果真能有回报的话。我看不到眼前的路。我得坐下写些我现在就能写完的,写些今晚或者最迟明晚就能写完的,要赶在下了班之后,失去兴趣之前。那时候我常常干些烂活,我妻子也一样。她要么做服务员,要么挨家挨户上门推销。好多年后她去教高中。但那是好多年后了。我做过锯木头的活,保洁的活,外卖的活,加油站的活,仓库的活——你能说出来的,我都做过。有一年夏天,在加州的阿克塔,为了赚钱,我白天摘郁金香,我发誓这是真的,晚上等一家汽车餐厅关了门就进去做清洁,还要打扫他们停车的地方。有一次我甚至想过,至少在申请表就摆在我面前的那几分钟里想过,要去做个收账的!

那个时候,如果在下了班做完家务之后,我一天还能挤出一两个小时给自己,就算很不错了。那就算是天堂了。有那一个小时会让我很高兴。但有时,因为这样那样的原因,我没法拥有那一个小时。那时候我就会盼着星期六,尽管有时星期六也会因为什么事情泡了汤。但还有星期天可以指望。星期天,也许。

我没法想象自己用这种办法写长篇小说,换句话说,根本没有办法。在我看来,写长篇小说的作家必须生活在一个有意义存在的世界里,一个他们可以相信、理解进而准确描绘的世界里。一个至少在一段时间内能稳定在一处的世界里。除了这些,作家还得对这个世界最根本的正确性有一种信念,相信这个已知的世界有理由存在,值得书写,并且不会在写作的过程中灰飞烟灭。而这不是我了解和生活的世界。

年轻时的卡佛,约1954年在雅基马

我的这个世界好像每天都在变速,变向,改变规则,每一天。我一再陷入最多只能看见和规划到下个月头一天的境地,只能用尽一切办法凑钱来付清房租,来给孩子们买校服。真的。

我想在我身上看到实实在在的所谓文学实践的成果。不要什么欠条或者允诺,不要什么定期存款。所以我有意识地把我的写作限制在坐下来之后一次就能写完的事情上,最多两次,这是必要的。这里我说的是初稿写作,对修改我总是很有耐心。那时候,我总是高兴地期待着修改,因为我乐意让它占用我的时间。从某方面来说,我并不急着完成我正在创作的短篇小说或诗歌,因为一旦完成,就意味着我得再找时间和信念去开始写别的作品。因此我对初稿完成后的作品有极大的耐心。我好像会把作品留在身边很长一段时间,摆弄着,改改这个,加点那个,再删点别的什么。

这种碰运气的写作方法持续了将近二十年。当然,也留下了一些美好的时光,一些为人父母才能体会的成人的喜悦和满足。但如果要我再来一遍,我宁愿服毒。

如今,我生活的境遇已大不相同,但现在的我选择写短篇小说和诗。至少我觉得是这样。也许这完全是因为那时留下的写作习惯,也许我还不能适应自己有大把时间做事——做任何我想做的事!——而不用担心椅子会被人从屁股下面猛地抽走,担心哪个孩子会因为晚饭没有按他们的心意准备好而开始撒泼。不过这一路我也明白了不少事情。我明白了过刚易折。而有时候,不刚也会折。

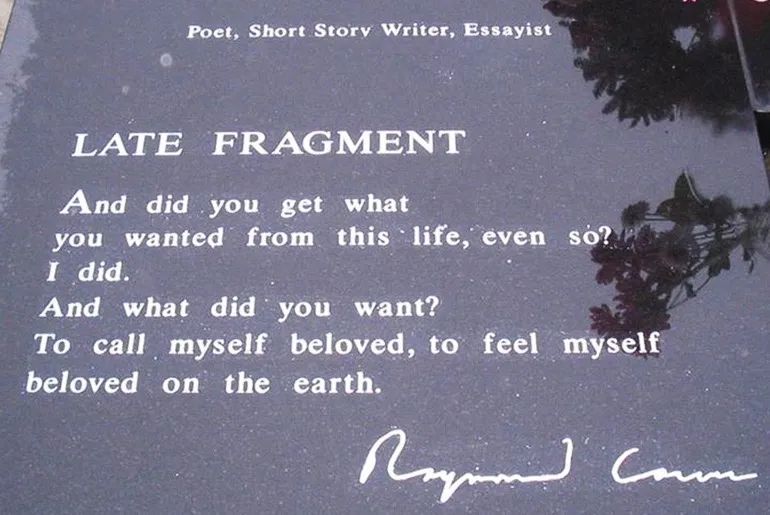

卡佛死于癌症前最后一首诗《最后的断片》

最后的断片

这一生你得到了

你想要的吗,即使这样?我得到了。

那你想要过什么?

叫我自己亲爱的,感觉自己在这个世上被爱。

十年后我还活着,还和我的孩子们住在一起,还偶尔写写小说和诗歌。

从某方面来说,情况再好不过了。但孩子们那时像吠叫的猎狗一样对我穷追不舍,像我那时听见的赛马场的人群一样扯着嗓子喊,要把我生吞活剥了。我的生活很快改变了方向,一个急转,在一条岔路上猝然停下。我哪儿也去不了,不能退后,没法向前。也就是这时,利什把我的一些小说结成集,交给麦格劳希尔公司出版。那时的我还停在岔路上动弹不得,就算心里曾有团火,也已经熄灭了。

影响。约翰·加德纳和戈登·利什的影响无法磨灭。我的孩子们也一样。他们的影响是最大的。他们是我生活和写作的原动力和塑造者。你能看到,我仍然在他们的影响之下,虽然如今的日子清净了不少,寂静得刚刚好。

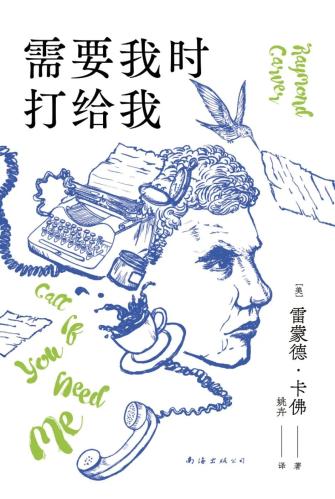

本文摘编自

《需要我时打给我》

作者:[美] 雷蒙德·卡佛

译者:姚卉

出版社:南海出版公司

出品方:新经典文化

出版年:2023-3

编辑 | Liz

主编 | 魏冰心

原标题:《性格缺陷让我不得不如此挣扎|雷蒙德·卡佛》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司