- +1

我身体里有五颗“人造星星” | 三明治

女性的身体是一个战场。爱尔兰作家希内德·格利森在《我身体里的人造星星》这本书中讲述了自己所经历的疼痛,她把身体里的金属称为“人造星星”,描述出由爱与病痛构筑出的女性生命星空。

在4月,作者们以此为题,写下了各自的故事:先天性双髋脱位手术留下的十字伤口,剖宫产的疤痕,抑郁症的精神创伤,以及纹身。“谈论身体,书写身体,就是在对抗对身体自主权利的偷窃。”

我体内的五颗人造星星

全力以妇

坐标:上海

职业:她无限公益项目负责人

“热爱高海拔登山和徒步,一只猫,两只鼠鼠。”

在我出生的年代,如果婴儿生来不健康,基本是一辈子无法逆转的命运。从我学校走回舅妈家的路上,每一个巷子里都有傻子,瞎子,掰子和跛子。原谅我那时并不知道应该用残障人士的礼貌用语,而我原本也应该是其中的一员。

我妈怀我的时候,一直很容易抽筋。那时候生活的折磨和身体的病痛对于女人而言是必修的功课,怀孕的不适更是理所当然。没人告诉她这是缺钙,她也从来不知道自己是缺钙。

在什么都缺的年代,缺钙根本不在人们的普及认知中。等我生下来,手指脚趾不多不少,脸部并无蒙古貌,能哭能吃能睡。大家都松了一口气。发现问题是在一岁左右学走路的时候。我走起来象鸭子一样摆来摆去。

就像从来不知道自己缺钙一样,我娘亲就是一个铁憨憨,也从来不觉得我如同鸭子一样走路有什么问题。直到一个邻居说,你家娃不对头,腿肯定有问题。她才发现,好像是不太对劲。

我被诊断为先天性双髋脱位。然后是长达两年的求医问药。

由于母体钙质缺乏,原本应该在髋关节的大腿骨头因为发育不良跑到了外面。在没有新生儿全面检查的当年,一岁后发现病症因为错过了最佳手术干预期,几乎等于很大程度的终身残疾。

感激我的父母,他们下决心砸锅卖铁也要治好我。一年动了三次大手术,第三次才确认骨头归位。在没有有效手段监控骨头是否复位的年代,X光是唯一的术前术后确认手段。手术已经不是最大的挑战了,手术成功后的10个月石膏期才是最大的折磨。

让一个不到三岁的孩子被石膏从腰部固定成蛙型,双腿无法动弹,长达10个月,意味着什么?只要做过父母的人都知道。

我对那段经历只有着模糊的印象。比如我记得我不愿意进手术准备室,摇摇晃晃地扒在医院走廊长椅上,医生哄说我们带你去看电影。比如我记得低头看见我的石膏裤子上盖着一条绿色的小裙子。比如我家有一张照片,我穿着石膏裤衩过夏,被父母抬着,对,抬着,在一处有风景的地方拍照。

至今,我的大腿根部还有两个工整对称的十字伤口。这是我体内的人造星星。

医生就把手指一直一直顶在你髋关节,然后说上石膏,她一直不松手,一直不松手,直到石膏几乎固定好腿和髋的全部,她才抽出手指......果然,术后拍片子,骨头在里面。

现在的我,能跑能跳,能参加越野赛,能攀登雪山。为我做手术的医生阿姨已经不在了,但是几十年前的她,在有限的医疗技术下用最大努力挽救了一个孩子的一生,挽救了一个家庭。

此后的人生,我见到过双髋脱位的残障人士,我见到孕妇补钙的各种宣传,我见到我的三个孩子出生时医生第一时间会检查孩子大腿髋关节,我见到对新生儿的评估和医治。能有人造星星在体内,其实是幸运的。

伤口代表着愈合后的痕迹。剩下的四颗星星都在我的腹部。一次是卵巢破裂,三次是剖宫产。一次挽救了无知无觉的我,三次带来了新的生命。

黄体破裂是个什么感觉呢?大概是来例假的痛经的感觉,但是并没有血象例假那样流出来。这个可能发生在例假前几天卵巢充血期,当收到外力撞击小腹,就有可能血管破裂内出血。

那天正好是我的生日,我等着朋友来。一开始蜷缩在沙发上,后来出现了眩晕,才奔向医院急诊。B超一看肚子里全部是血,急诊手术以后,因为缺血完全醒不过来。仿佛沉入到一个很困很困的梦境中,听见有人喊,想应应不了,想睁睁不开。

这是我腹部的第一条伤口,来源于一个我闻所未闻的内伤方式,在表面一切完好的情况下,原来身体竟然可以这样流血,稍一耽搁,可能就是死亡。

接下来就是三个孩子的三次剖宫产。对于人体自我修复的极限能力,我惊叹不已。肚脐之下至耻骨距离,被切开了三次,也愈合了三次。那些被无限撑大后皮肤遗留下来了橘皮和妊娠纹,无论怎么锻炼都是无法恢复的,但是生命之门却一次次打开,一次次完好地关上。

第一个孩子因为胎儿窘迫,在疼了一天一夜后被拉进去切了。第二个孩子因为第一个被切了,妥妥地着床在疤痕上,成为凶险型胎盘前置,32周早产。第三个孩子,虽然躲过了疤痕,但是因为子宫上有个T字型的疤痕,子宫膨胀受限,34周早产。

孕育是一件自然而然又险象环生的行为,如果在医学不发达的时代,我应该就是那个因难产而亡的女人。或者再往前看,如果双髋脱位无法医治好,我也许根本就不会有如同正常人一般生活的机会。

自然赋予生物的愈合能力,不多也不少。不会多到逆天而行无中生有,不会少到弱不禁风一击即溃,所有的治愈还是会有痕迹。每一个痕迹,是伤疤,也是勋章,是人类与自然的共同努力。

剖宫产后的

新月痕

亭玉

坐标:上海

职业:特教,宝娃妈

“学生们多为自闭症与唐宝,因为灵魂的纯粹,喜欢他们甚于常人。”

有时想想,真不敢相信现在的我已是两个孩子的母亲了,在刚出月子阶段,因为是剖宫产,沿着小肚腩有一个开过两次的疤痕,远看还看不太出,但近看,针角是向内缝的,也不是很明显,肚上的伤口也正在慢慢愈合,每一天喂奶时不经意间微微的磨蹭也会引起微微的疼痛,每当此刻就会想着自己的肚子真像是个大嘴巴,一下一下就能吐出个娃儿来。

第一胎时,太猛了,医生问我需不需要止痛棒,不知道当时我怎么想的,竟然没有要,子宫收缩时,那痛便一阵接一阵地袭来,疼地直叫唤了好一阵。

那第一胎是男娃,7斤9两,一出肚,哇哇哇哇哭得可响,一下子又安静下来,禁不住边流着喜悦的泪边问:医生,怎么他不哭了?医生听见不客气地回答:人家一直哭不累的吗?当时我心里就笑了,觉得自己有了超大力气,好像能拥抱世界的疼一样。那点刀伤与宫缩比起来,这点痛又算什么。

第二胎,本来是提前一周入的院,他们第一天就想给我剖,托人一算日子,觉得日期不太好,就说等个一两天吧,结果发现那等到的日子也正好是我生日,就是这样巧。

记忆深刻的是,他们先剪第一胎伤口的线,然后两人配合,再将肚子那么一挤,就出来了,像是卸下货一般轻松,也是哇哇哇哇哇,只哭了五声,她好像不怎么喜欢哭,比哥哥还要安静点。

医生问:第一胎也是在我们这里生的,是男孩女儿?

男孩儿。

那你真幸福,恭喜你,这胎是女儿。

谢谢,医生。

哟,怎么还有个子宫肌瘤,你自己知道吗?

不知道。

怎么B超没有做出来,哦,还小,良性的,我现在给你拿出来吧,

好,感谢医生。

然后心里又充满了力气,他们将孩子与肌瘤都举到耳边,问:自己看好了,是弟弟还是妹妹?

妹妹。

好,这里还有一个肌瘤,你看下。

嗯,谢谢医生。

躺着的时候,有种觉得女儿真是救了我的念想。

慢慢躺着,吃流食,一点一点坐起来,觉得自己的肚子像是张沉默的大嘴,慢慢起来走动时,生怕二次缝合的伤口会裂开,就猫弓着身体,停一分钟,提着裤子再慢慢前行。

回到家里坐久了还是会疼,就一直躺着,现在社区医生说一切恢复得都挺好,就去偷偷地照镜子,那镜子里肚腩上的一弯,像是隐藏在身体中的新月一样,不让人担忧再吐出什么来了,生活突然就被照亮了。想起临出院时,在路上很激动地听见广播里的音乐,看见阳光正撒在斑驳树影间,那阳光也照着我,我,还活着,还活着,真好。

那些伤痕,已经幻化成我身体里如同星星一般的存在

Shang小姐

坐标:北京

职业:高校教师&儿童思辨教师

“想拥有魔法和扫帚的女巫去穿梭多重宇宙。”

亭玉,看到你写:

还活着,还活着,真好。活着真好。

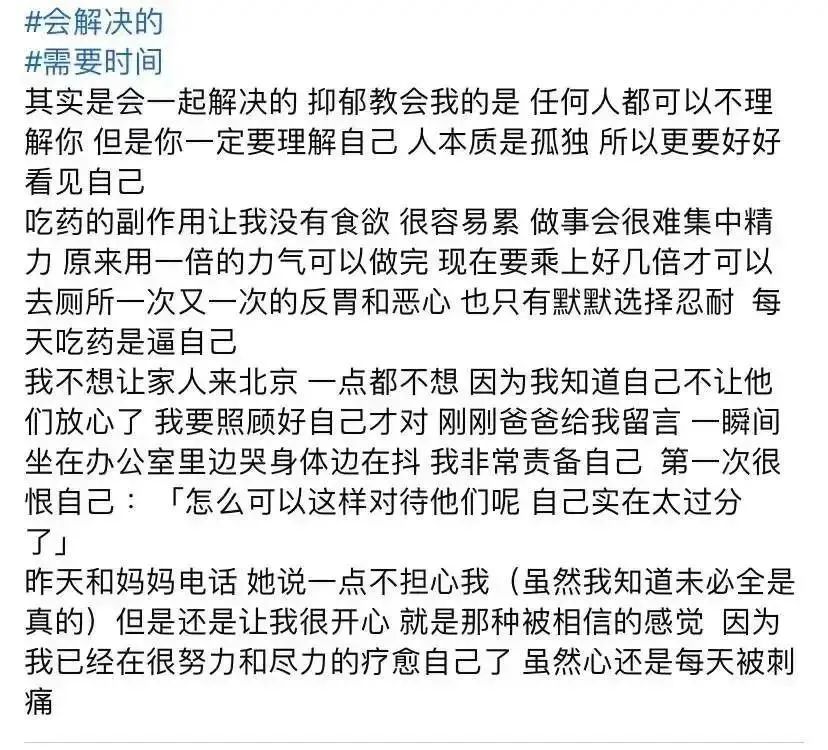

这是我不愿意也害怕提及的一段生命过往,那段时间的我快死了,身体尚没有留下任何伤疤,可是我自知已经满目疮痍,遍体鳞伤,写不出什么美丽的文字,只能靠痛苦的诗和碎片化的记录活着,即使是最美丽的秋天,我看不到任何的色彩。我不快乐,我一点都不快乐,天地之间,我找不到自己存在的份量与意义。

翻看那一年的那些,是有恐惧在的,因为太痛,所以身体会选择不去触碰那些疼痛的记忆和时刻,而只有这些文字清清楚楚地记录当时的我到底发生了些什么。

我害怕去看这段过往,没有什么美好的,只有辛苦的坚持着。我把2023当作自己的最后一年,不是因为不想活了,而是现在的我感觉活着太好了,我想要狠狠地珍惜这些时间,所以想用这样的方法提醒自己。再看那些伤痕,TA们已经幻化成我身体里如同星星一般的存在,让我拥抱自己,拥抱生命。

“那些伤痕,已经幻化成我身体里如同星星一般的存在”,现在究竟如何了呢?

其实比喻为星星最为恰当,当我们夜晚在城市上空为数不多的星星闪烁时,也许我们并不知道TA是什么时候诞生的,又是在何时逝去,以及此时此刻我们看到的星星的光到底穿越了多久的时光,多远的距离。其实。我的抑郁也正是如此,对我来说,曾经抑郁带来的所有我都难以承受,但是当我多年后重新再提及的时候抑郁已经逝去,或者说,那么疼痛的经历已经随风而去。

不得不说,其实从2022年快到年末的时候,我的抑郁症复发了,当时的疫情以及疫情所带给我生活和工作上的影响让我不知所措,无比压抑,定时打卡,准点开会,总感受不到喘息的机会。然后,我就“崩溃”了,记得当时哭着和领导打电话,希望申请去医院复查,我更知道这是对当时所面临一切的拒绝和排斥,我在主动求助。

这一次,是我的抑郁症救了我,TA保护着我,保护我的边界,保护我的软弱,保护了我的需求,TA在发挥着某种功能。其实去医院复查的时候,的确是抑郁复发,开始重新吃药,在这一轮的过程中,我再一次经历了与医生的磨合与评估,更换药品也在更换医生。

而现在,我的药已经重新减量了,上一次去复查的时候,其实已经固定自己的医生,复查结束后她笑着和我说:谢谢你。

我纳闷了,问为什么,她说,我是她今天上午遇到的最有活力和最开心的病人。

于是,我们都笑了。

习以为常的存在,其实非常脆弱

Shannon

坐标:杭州

职业:国企社畜4年级

“女性主义小学生/薛定谔的咖啡爱好者。”

二月的某天,我漫不经心地在地铁站下楼梯时,崴了左脚,钻心的痛从脚底拔地而起,我忍着条件反射带来的眼泪挪动到车厢里。这次事故让我在床上躺了两整天,并且运动停摆近两个月。我像一个有着破损零件的仪器,我的身体不再能严丝合缝地精密运转。

脚踝的不稳定,给我带来了极大的焦虑,不敢步行太久,更不用说随意跑跳。精神也跟着躯体怠惰了下来,不再像以前一样严格管控食物,于是很顺理成章地胖了。昨天在浴室静静地看自己的最新体重,意料之中却还是有一丝震惊。我不是一个唯体重论的人,但是在毫不运动的情况下体重到达了人生巅峰,那再怎么样也不能骗自己说那是水份。

尝试恢复运动,中午瑜伽,晚上器械锻炼上肢。当我拖着疲惫的身体走进淋浴,我低头盯着我的左脚脚踝,有些懊恼。筋膜粘连在一起,绷直脚背的角度受限,不知道何时才能真正恢复。一切都因为这只脚踝,我在责怪自己不小心,为什么要在那天下楼梯的时候玩手机。水花打到脚背上,我突然意识到人有且仅有两个脚踝,其中任何一只受伤,你身体至少50%的力线都会受到极大影响。

我们习以为常的存在,其实非常脆弱。我反思自己是不是对身体过于漠视,生活里总是屡教不改的恶习。跷二郎腿、走路玩手机、久坐、熬夜、用眼过度……每一个不好的习惯都在悄悄地改变着我的身体,我贪图一时的舒适假装看不见。

另外,我总共有三个文身,左右手手腕加右耳后面。没有特殊意义,我也不介意别人看到,只是当时我想做这件事我便做了。

如果一定要给事物赋予崇高的意义,亦或是留下值得纪念的戳,那会让真正做这件事的过程变得很难。就像我本身一样,我不是背负着必须完成的使命降生的,我只是遵循大自然的繁衍规律外加一点人和,就这么出生了,就这么长大了,就这么独立了。

有人把文身当成是谋生手段,有人把文身像艺术一样鉴赏,有人把文身只看坐稀松平常的小事,有人把文身变做永不消逝的记忆,也有人一直把文身视作恶习。我身上多的是外界强加的没有形的印记,学校给我的教育、社会给我的规训、性别给我的枷锁。而我主动给自己留下不带任何意义的有形的文身,它们的线条会随着时间逐渐晕染进周围的皮肤,成为我身体的一部分,永远参与组成我的全部。

34岁那年生日送给自己的第一个纹身

作者:豆包子齁儿咸

坐标:海边

职业:冲咖啡小妹儿

“有趣灵魂太沉,拉高了我的体重值。”

“在今天的爱尔兰,谈论身体却回避堕胎是不可能的。如果你是一个女人,并且要书写身体以及它可能遭遇和忍受的一切,就更难避免这件事。”

“一具身体/一具人生命的经历是一条存在的弧线:是仅影响一个个体的孤立的情境。在2018年的一次公投之前,爱尔兰没有将个人视为独特的存在。”

这是希内德·格利森在《我身体里的人造星星》这本书的“关于身体主权的十二个故事”那章里的开头一段话。时隔很久(指上一次听到爱尔兰不久前才废除了禁止堕胎法案的公投)又一次戳破了这个我曾经向往的国家的所谓自由的幻想。

女人究竟配不配拥有身体主控权?是百分百主控还是靠强势方勉强施舍得来的50%、80%的那种主控?对于女人来说,当然认为有且必须只有百分百主控,对吧?但为什么对于女人之外的那些人来说,至今仍然认为,女人根本不懂得善用全然主控身体权呢?

而且,这个当事人之外的那些人,除了包括男友、老公、父母、朋友,居然还可以包括朋友的老公,这才是最让我无法理解的事情。这就要说到,我34岁那年生日送给自己的第一个纹身了。

一个握紧的拳头,代表着彼时还模糊着的愤怒、抗争意识,说还模糊着是因为彼时听到朋友老公关于我“纹了身是不打算结婚了吗”的疑问,只当作好笑,二十一世纪了居然还有人会认为纹身了的女人就被自动逐出结婚队伍。

我听到朋友老公的疑问的第一反应,不是生气于“我的身体想怎么使用关你P事?!”而是还要维持住成年人所谓的有礼貌和面子,反问一句“结婚跟纹身有什么直接联系吗?我怎么不知道?”

让人很难不悲观的是,这个问我“纹身了就真的不打算结婚了吗”的朋友老公,已经是所有我认识的人里,极个别能允许抽了很多年烟的老婆不戒烟的那类所谓开明大度男了。为什么要用到“允许”这个词?大概是因为这些结婚前夕就戒了烟的女士们自己说的,或者是我从她们口中听出来的?但第一反应是用到“允许”这个词,我也很难不为自己悲哀,究竟是对我所处的生活环境周边的人和意识是有多悲观,才会用“允许”这个词来表述,她可以婚后继续抽烟,这件值得拍手叫好的事。

所以,请来认识一下我人生中第一个纹身吧,一个愤怒握起的小拳头,提醒我自己永远不要麻木永远保有热血永远可以愤怒。对了。我有些太不尊重拳头后面的那一行梵文了,其实也是第一个纹身,但,大概拍照的时候总是只能拍到拳头,以致于我忘了这行梵文给我的暗中鼓励,它的意思是“自由”!

我到现在都记得纹身师诧异的表情,一个好好的女孩子纹什么拳头?纹什么自由?鉴于那个纹身师是以前公司跟我混的小朋友,我就没好意思骂他不尊重我花钱的自由了,而是抛个白眼让他自己体会,我就要纹这个,你就负责纹好了,至于纹什么,关你P事!

“在爱尔兰谈论身体,书写身体,就是在对抗这种对身体自主权利的偷窃。就是去检查谁控制它或对它拥有权利,以及为什么没有影响男性的类似立法。”希内德·格利森在这章的倒数第4段里如是说。

✨✨✨

原标题:《我身体里有五颗“人造星星” | 三明治》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司