- +1

美术史之外的对话:克林特与蒙德里安的另一种观看

是谁开创了抽象艺术?在康定斯基、蒙德里安外,还有一个名字值得关注——希尔玛·阿夫·克林特(Hilma af Klint,1862-1944)。 她是谁?她的作品应该如何被定位和观看?

澎湃新闻获悉,英国泰特现代美术馆近日对外开放的新展“希尔玛·阿夫·克林特&蒙德里安:生命的形式”试图通过“思想的循环系统”或“时代的知识潮流”共存和联系的角度讲述。由此,克林特不再是一个边缘人物,蒙德里安也不一定那么主流。

英国泰特现代美术馆“希尔玛·阿夫·克林特&蒙德里安:生命的形式”展览现场

在2020年参观过泰特现代美术馆的观众可能还记得,荷兰抽象主义先驱蒙德里安的作品没有与他的先锋同行并列,而是挂在孟买出生的艺术家多迪亚(Atul Dodiya,1959年生)如同“好奇柜”样式的作品对面——蒙德里安1935年的《红色构图B (No.II)》带着其标志性的几何风格,而2011年的多迪亚的《冥想(睁开眼睛)》则是各种杂糅,其中包括他挪用马列维奇、蒙德里安的作品,以及甘地、泰戈尔等人标志性的物品。

多迪亚,《冥想(睁开眼睛)》,2011(非此次展览展品)

对于这件作品,多迪亚后来解释说,2001年,他来到开馆不久的泰特现代美术馆,蒙德里安的作品出现在展览“世纪城”中。 在伦敦期间,恰逢其位于印度西海岸的家乡古吉拉特邦发生特大地震,多迪亚从《红色构图B》白色表面明显的裂纹中似乎看到了被地震破坏的家乡。

多蒂亚的重构推翻了蒙德里安(以及艺术史)将抽象与其景观起源分离的努力。从当代角度来看,《冥想(睁开眼睛)》将蒙德里安置于跨地域、跨历史的联系网络中,将他的“纯粹抽象”回归大地。

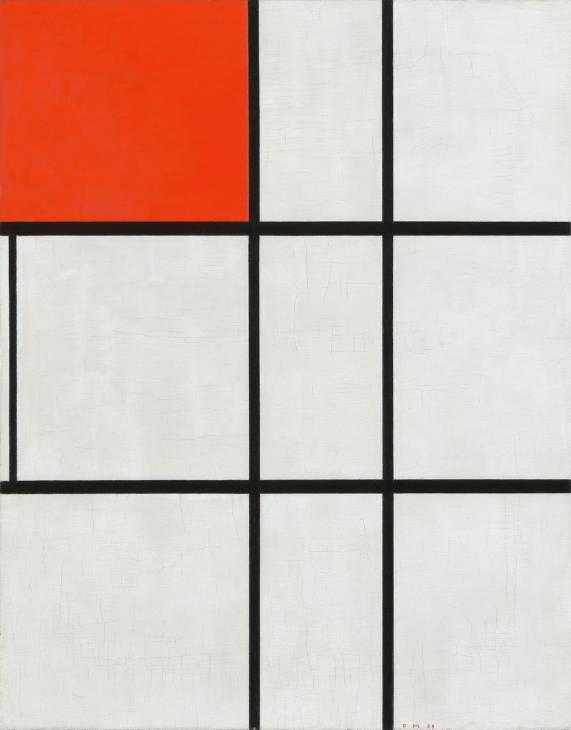

蒙德里安,《红色构图B》,1935年

所有展览都与时间有着复杂的关系。从现在的角度看过去,我们的“现在”充满了有争议的历史,以及对新的紧迫性和加剧的生存焦虑的回应。这些都反映在当代艺术场景中,并一次挑战艺术史的叙事。这些问题将我们引向泰特现代新展“希尔玛·阿夫·克林特&蒙德里安:生命的形式”。

阿夫·克林特,《IX组/ SUW, no.1(天鹅)》,1915年

阿夫·克林特,《IX组/ no.19(天鹅)》,1915年

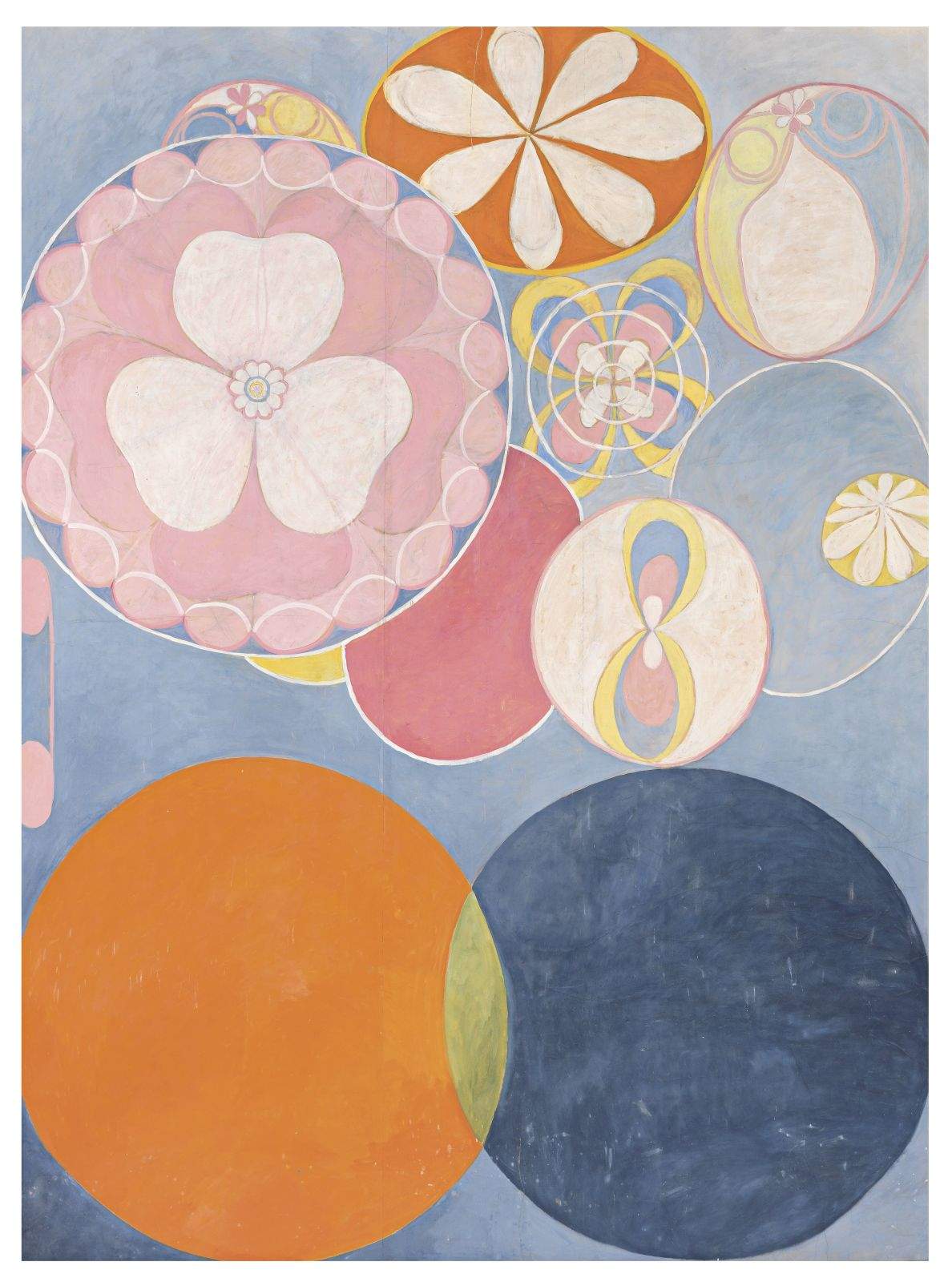

20世纪的现代主义抽象绘画在色彩中寻求意义、在线条中发现逻辑、在自由中探索纪律。伟大的抽象画让你相信“水到渠成”,因为其中有着内在的连贯性。这种艺术的典范是蒙德里安。在泰特现代美术馆的展览中,可以一瞥网格和色彩的世界漂浮在空间中,带着音乐的和谐和宁静的信念,这是一种乌托邦生活的愿景。

为了实现这一愿景,蒙德里安在当时艺术运动的刺激下,经历一系列内在和外在的变化。他最亲密的盟友“风格派”(De Stijl movement)和他一样热爱原色和黑线。但蒙德里安的艺术融入了对宗教兴趣,这是他与瑞典艺术家阿夫·克林特的共同之处。

蒙德里安,《组合(红黑黄蓝灰)》,1921年

蒙德里安和阿夫·克林特都成长在一个联系紧密的世界中。他们都出生在西欧(蒙德里安出生在荷兰阿麦斯福特,阿夫·克林特出生在瑞典斯德哥尔摩),相隔不到十年。两人都受过古典艺术训练、他们的实践都植根于对自然和风景画的观察。他们早期在技术成熟的植物绘画表现出对近距离观察的兴趣,并含蓄地通过当代植物学分类,回顾了欧洲外来植物种植的悠久历史。他们还对神秘和精神信仰体系有着浓厚的兴趣。

阿夫·克林特,《植物学图谱》,约1890

两人是“神智学会”(Theosophical Society,一种基于对更深层次的精神现实的信仰的神秘主义运动)的成员,他们是奥地利社会哲学家鲁道夫·施泰纳(Rudolf Steiner,1861—1925)的追随者,施泰纳相信,人类有能力联系其他精神领域。阿夫·克林特和蒙德里安对自然世界的强烈关注,表明了他们对生态学的微妙理解。通过施泰纳,这种兴趣扩展到地球生命和先验之物(the transcendental)的“宇宙”联系,将人类和自然联系在一个单一的整体系统中。

阿夫·克林特,《紫罗兰索引》,1919

蒙德里安,《百合》,1909-1910

展览划定了一个科学与灵性(以及艺术)交织的时代。不同于通常的蒙德里安展,这里没有里特维尔德(Gerrit Rietveld)1917年风格派的椅子,却有神智学者安妮‧贝赞特(Annie Besant)和李德彼特(C. W. Leadbeater)的作品。

神秘学(Occult Science,研究超自然的学科)的兴起和神智学(一种综合宗教、科学等的学说)的普及在一定程度上是对技术和科学变革的回应,这些变化正在破坏对宇宙行星和人类历史、空间和时间的概念以及物质本身的既定理解。神秘学理论和实践为吸收现象(光通过呈现一般吸收性的媒现象)提供了背景和方法,在这之前,科学家几乎和外行一样难以理解这些现象。随着人们对占星术的兴趣激增(蒙德里安也是占星术的追随者),这一时期还见证了科幻小说的普及,这种写作形式在处理难以理解的事物上非常有效,也带着读者穿越空间和时间,将其置于原本无法想象的未来。克拉埃斯·伦丁 (Claës Lundin)是瑞典第一位科幻小说作家,他的《氧气与芳香》(Oxygen and Aromasia,出版于1878年)将时间设定在其写作五个世纪后的2378年。

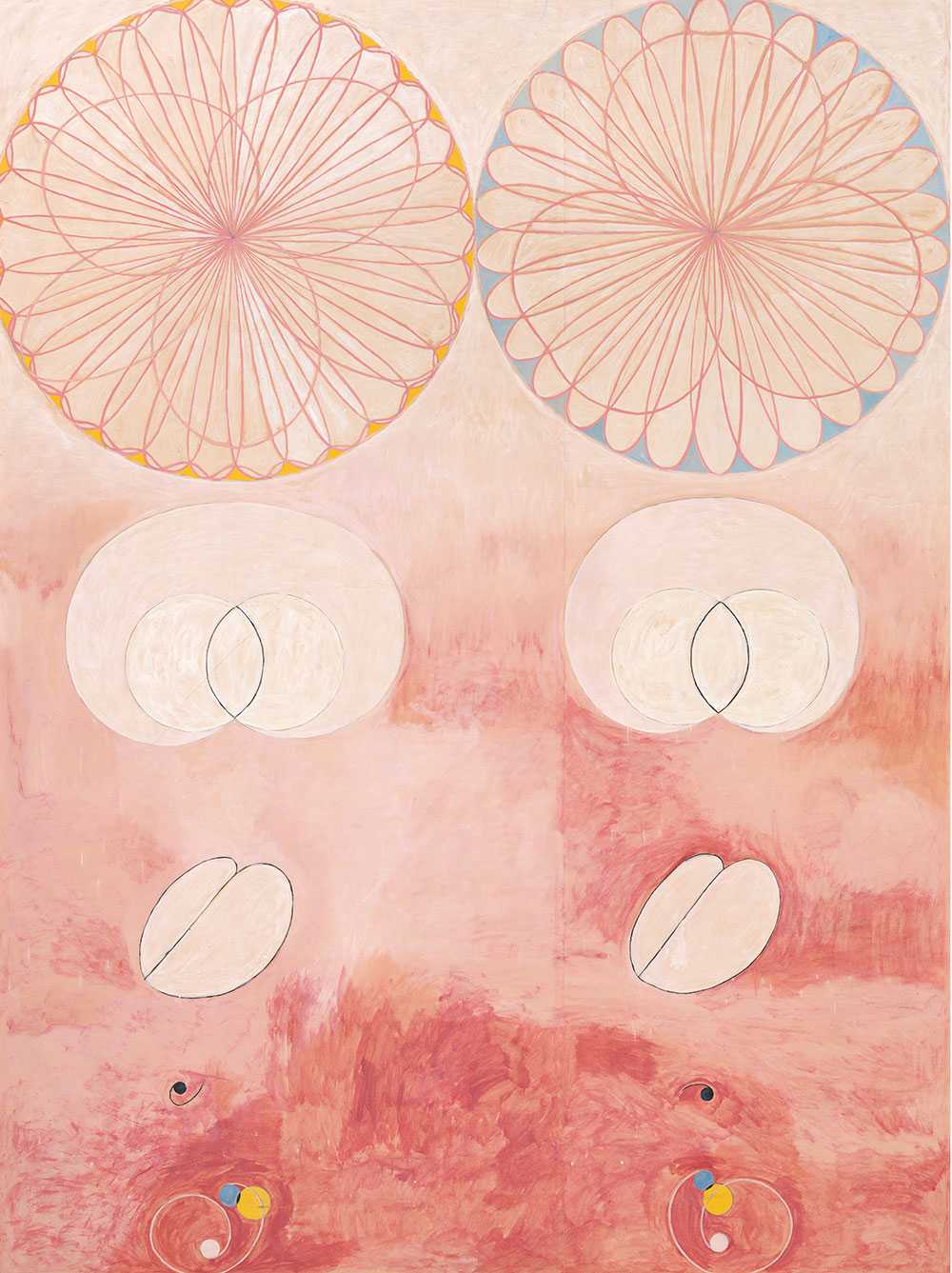

阿夫·克林特,《四组No. 9. 暮年》,1907

艺术史在实现这种时空飞跃上显然缺乏想象力,似乎仍在努力把阿夫·克林特和蒙德里安纳入同一个“艺术世界”,毕竟,蒙德里安的职业生涯由现代主义塑造的,又反过来也塑造了现代主义。康定斯基、马列维奇和蒙德里安被认为是发明了“纯粹抽象”,从而改变了艺术史。这三位艺术家已经成为数百个展览的主角,在先锋派历史上如同高峰般的存在。比如,他们中蒙德里安是最著名的艺术标签之一。

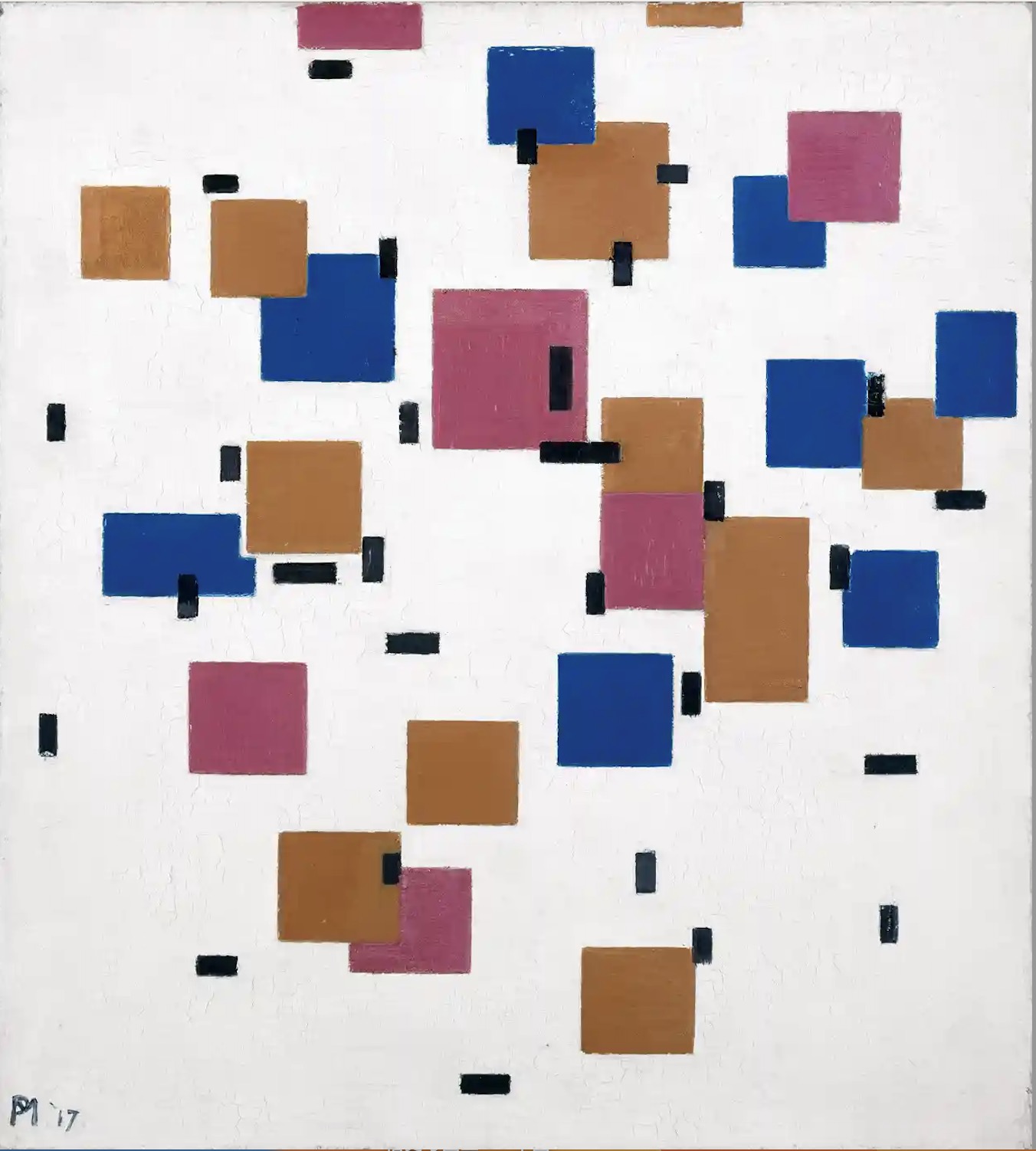

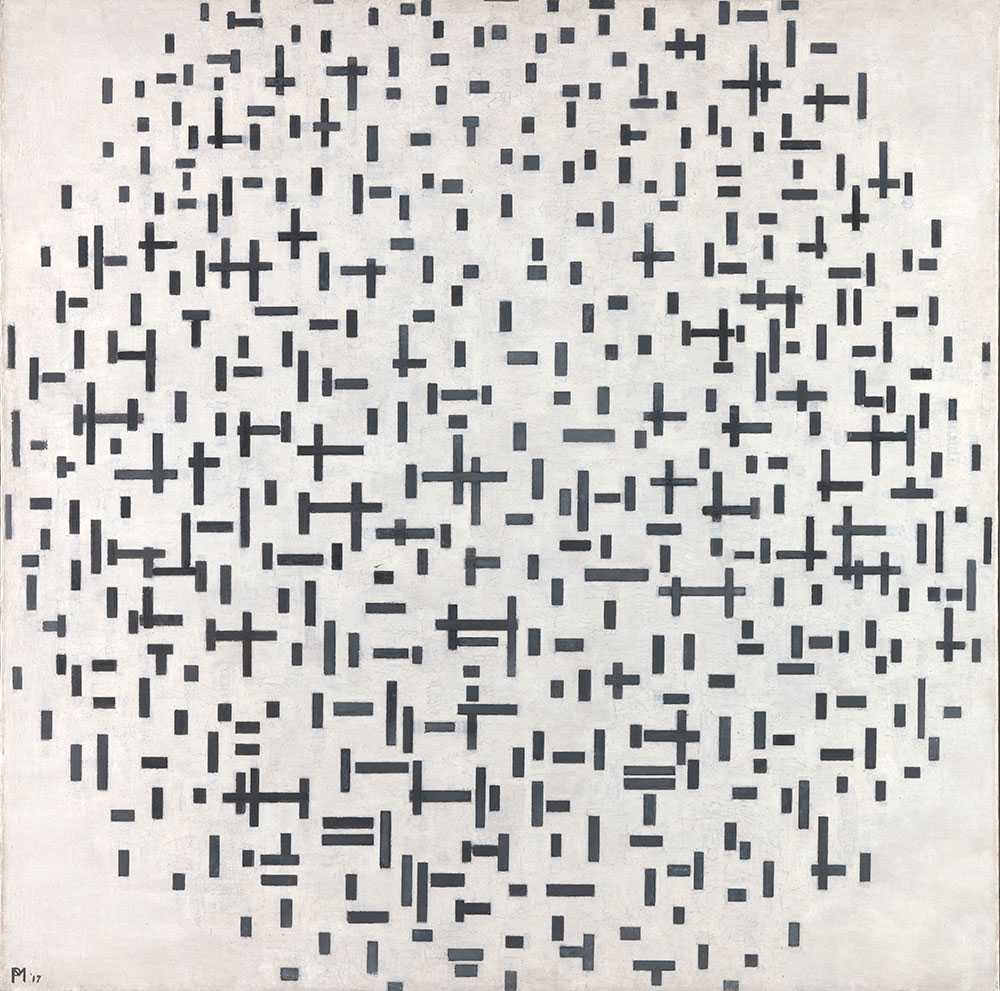

蒙德里安,《彩色构图A》,1917

所以,如果单从艺术史的角度比较两人的作品,高下还是显而易见的。比如,在一个专门研究两人花卉作品的展厅,阿夫·克林特的花是干巴、迂腐的。但蒙德里安却充满了迷人的幻想,在他1908年的作品《变形》(Metamorphosis)中,一朵白色的花似乎变成了人的头骨。同一年,在他的《垂死的向日葵》(Dying Sunflower)中,向日葵的中心似乎变成了独眼巨人凄凉的眼睛。

蒙德里安,《变形记》,1908

蒙德里安的《蓝树》和《红树》均创作于1900年代末,将他向日葵的表现主义发展为天空中浪漫而脉动的树爪,有种末日将至的即视感。这是唯灵论运动塑造的宗教暗示吗?也许吧,但更明显的是现代艺术发展到蒙德里安的线索——他也许认真研究过梵高的树、塞尚的山,然后在巴黎看到了毕加索和布拉克革命性的立体主义画作,并在1912年的作品《开花的苹果树》中接受了他们的启发,将现实分解成晶莹如猫眼石般的块状。从这里,他继续前行,在十字漂浮在虚空中出现粉红色、蓝色方块,这几乎就是他正在寻找的纯粹乌托邦。

蒙德里安,《晚上,红树》,1908-1910

相比之下,阿夫·克林特却少见传承。她前一刻还在画花卉和风景,下一刻就在她1913年的“W系列”中描绘了知识之树的梦幻境界。到1920年,她正在绘制带有尖顶的五彩塔状。这或许是阿夫·克林特一直被艺术史所忽视的原因。

阿夫·克林特,《知识之树,W系列,No.1》.1913

直至她去世40年后,也就是1980年代才受到关注,那时我们的“观看方式”已经发生了深刻的变化。阿夫·克林特才姗姗来迟。她是通过策展人莫里斯·塔奇曼(Maurice Tuchman)1986年策划的展览《艺术中的精神》(the Spiritual in Art)登上舞台的,此次展览展示1890至1985年间在洛杉矶艺术博物馆和海牙艺术博物馆收藏的近一个世纪的抽象绘画。三年后,由艾可·凡特(Åke Fant)策划的阿夫·克林特专题展在斯德哥尔摩现代美术馆(Moderna Museet)举行;又过了25年,“希尔玛·阿夫·克林特:未来的绘画”(2019)于纽约古根海姆博物馆举行,这是该馆60年历史上最受欢迎的展览,却是阿夫·克林特首次走出斯堪的纳维亚半岛。

阿夫·克林特,《厄洛斯,No. 5》,1907

阿夫·克林特与“唯灵论”的联系,以及她丰富的抽象语言和象征形式被认为与她更知名的同时代人格格不入,因此她一直被排除在主流展览之外,抽象艺术史学家也依旧抵制将她纳入美术史。

例如,在纽约现代艺术博物馆(MoMA)2012年具有里程碑意义的展览“发明抽象”(Inventing Abstraction),策展人以艺术家之间的关系来选择作品,断言“抽象就是关系”。阿夫·克林特自然被排除在外。

阿夫·克林特,《四组No. 2. 童年》,1907

但泰特现代的展览重新审视了这种关系。展览作品涵盖1900年至1922年,跨越了两个互为矛盾的时间概念共存的时期——达尔文《进化论》缓慢而深刻的时间和西方现代性飞速的时间。在定义了那些年的大量发明、启示和创新中,有两个阶段没有被注意到,也没有联系。其中之一是1916年首次有文献使用了“生物多样性”一词。另一个1896年建立了第一个将二氧化碳浓度增加与全球气温上升联系起来的气候变化模型。一个世纪后,我们终于开始理解并承认它们的交织对行星运动的影响。

蒙德里安,《线条构图,第二状态》,1916 - 1917年

2021年,在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候大会(COP26)上,世界生态系统中生物多样性与气候危机之间的联系首次在国际层面得到承认,这是对科学家和活动家数十年来倡导的认可。艺术家、作家和音乐家也以创作应对经科学证明的人类世时代的影响。

约瑟夫·博伊斯 (Joseph Beuys)、塞西莉亚·比库尼亚 (Cecilia Vicuña) 和安妮卡·伊 (Anicka Yi)的作品无论是借鉴社会转型的理念、利用本土信仰体系还是探索未来科技,他们共同表达的主题是提高生态意识。如果我们接受知识本身就是一种由各种对话构建出的丰富生态,那么就有可能将这些不同的立场结合在一起。

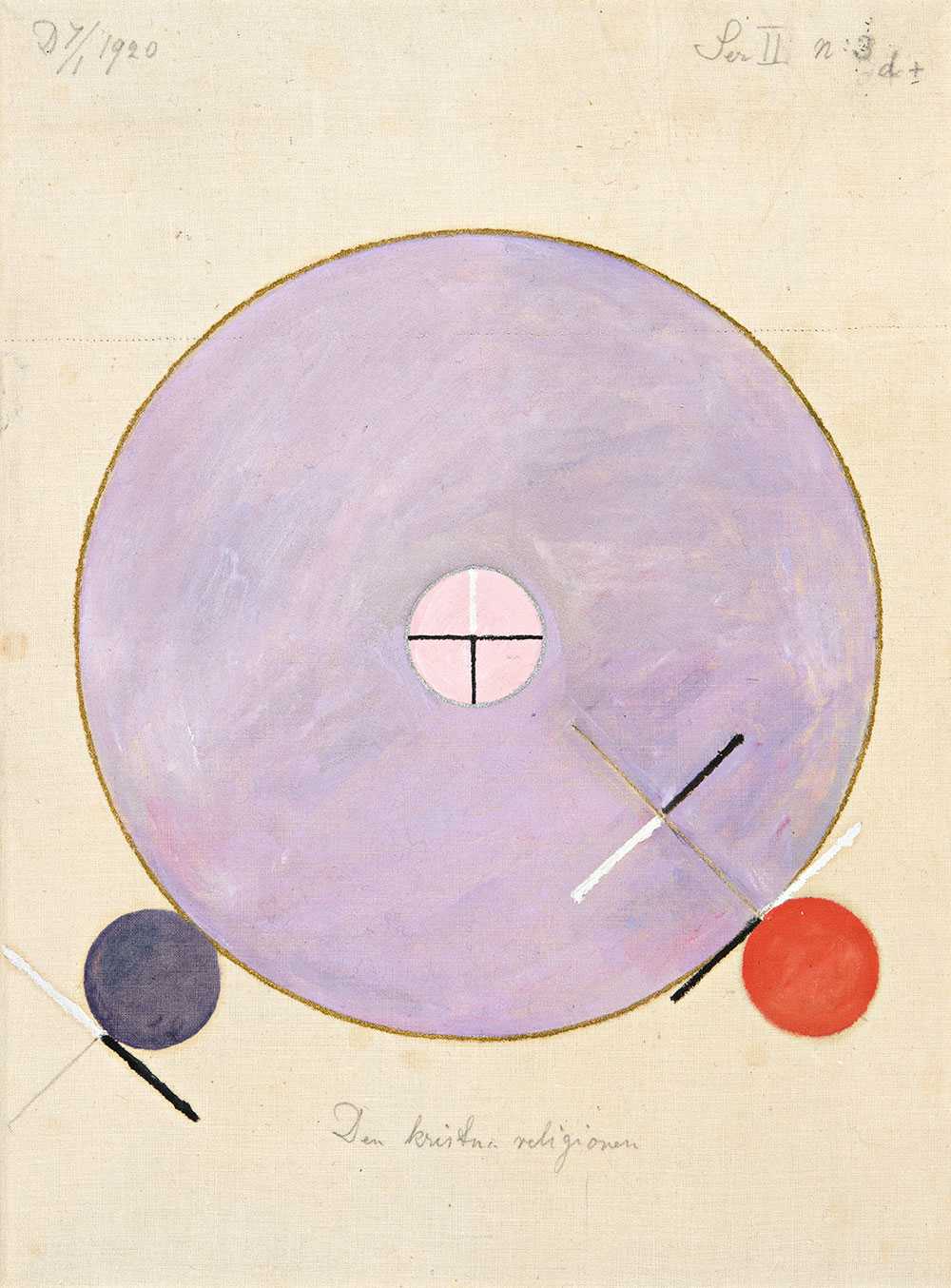

阿夫·克林特,《No. 3D,基督教》,1920

无论是生物学家、哲学家还是作家,他们都肩负着面对时代的责任。在举办历史人物展览时,当这些人远离瞬息万变的“当下”时,当务之急是艺术家自己的“时代眼光”与当下世界观之间找到契合点。因为对生态学的兴趣,蒙德里安和阿夫·克林特代表了一种将艺术和世界视为庞大而复杂的有机体的方式。

生态思维(研究生物与其环境之间的关系)为我们提供了一个扩展的框架——在艺术中表达复杂的想法,我们对克林特或蒙德里安毕生致力于从微观到宇宙的生命形式探索的理解和欣赏,可以通过观看彼此作品之间的纠缠来丰富:两位杰出艺术家深深地沉浸在那个时代的“空灵”世界观中。

注:展览将持续至9月3日。本文编译自泰特美术馆网站和《卫报》

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司