- +1

不只是一种自然灾害:生态学视角下的美国南部沙暴

【编者按】早在20世纪30年代,美国学者唐纳德·沃斯特(Donald Worster)教授就亲历了南部大平原的黑色大风暴。那时候,连泥土也在发狂。在那十年的大部分时间里,并非是一次或两次,而是一而再,再而三地重复着:日复一日,年复一年,沙子打得窗子嘎嘎响,粉尘粘住人们的嘴唇,美好的青春变成绝望,贫困吞噬着人们的自信心。

根据自己的经历,在令人印象深刻和富于想象力的基础上,沃斯特教授写就了《尘暴:20世纪30年代美国南部大平原》一书。在他的笔下,尘暴不只是一种自然灾害,更牵涉复杂的政治和经济因素。

末日之下:黑色风暴滚滚而至

气象局在大平原的各个分站报道,1932年全年有几次小尘暴,1933年4月则多达179次,同年11月的一次大风暴一直刮到了佐治亚州和纽约。而1934年5月的风暴打击,在一个新的黑暗时代的影响尤为深远。

5月9日,从蒙大拿和怀俄明吹来的尘土在地面上飞旋着,被强劲的高层的风带着,向东面的南北达科他两州吹去。更多的尘土被吹入气流中,直到35000万吨尘土飘向东部美国的城市地区为止。那一天下午的晚些时候,风暴到达了迪比克和麦迪逊,到了晚上,1200万吨尘土像下雪一样覆盖了芝加哥———城里平均每人4磅。

科罗拉多的尘暴

5月10日中午,布法罗被尘土遮得昏暗一片,不断加深的黑暗向南延伸到好几个州,其速度之快达到了每小时100英里。5月11日拂晓,尘土已落到了波士顿、纽约、华盛顿、亚特兰大的上空,然后风暴移到了海上。萨凡那的天空在5月19日整天都是昏暗的,它是最后一个报道尘暴情况的城市。不过,在大西洋上仍然有船只,有些在海岸300英里以外,在随后的一天或两天里发现甲板上有尘土。

在大平原的老年居民的记忆中,最黑暗的一年则是1935年,尤其是从3月1日到4月中旬的早春的几个星期。那时尘暴才充分显示其真面目。堪萨斯西部的春天本可称得上是一个威拉·凯瑟的世界———草地鹩在飞翔,白头翁和野马鞭草花在开放,凉台边有紫丁香,一个风车迅速地转动着,干净的白窗帘在微风中飘动,桶里是清凉的水,然而,这都不是1935年的景象。

地面滚着流沙,风沙遮蔽天日,图片来自国家档案馆

在一次2月的热浪之后(那个月在托皮卡气温达到75华氏度),沙尘开始穿过堪萨斯、俄克拉何马和得克萨斯。在接下来的6个星期,从拂晓到日落,难得看到一个明净的天空。3月15日,丹佛报道说,一场严峻的尘暴正在向东推进。堪萨斯人没有注意收音机的警告,照常进行着他们的生意,而且后来也还不知道是什么袭击了他们。当尘暴到达史密斯中心时,小镇的印刷工人纳特·怀特正在电影院,当他从出口走出来时,就好像有人给他的眼睛蒙上了眼罩,他撞到了电话柱子上,在一个小过道里他的小腿胫因碰到一些盒子和罐头而擦伤。他趴在地上,沿着路边石向一个灯光昏暗的房子爬去。一个7岁的男孩转来转去并在黑暗中迷了路,后来一个搜索队找到了他,但已经在尘土堆边窒息而死。另一个孩子比较幸运,被找到的时候还活着,他被缠在一个带刺的铁丝网中。在科尔比,一列火车因沙尘而出了轨,旅客们在车厢里度过了可怕的12个小时。

适者生存:一种文化生态学

在达尔文的自然界里,适者生存,但是从来都难确定,究竟谁或什么是最能适应的。资本主义将被证明是最适应者,或还有某种别的事物? 自然体系的农业或饲养场工业,西班牙语裔或盎格鲁人,野牛草或高粱将能适应? 美国人对大平原仅仅一个或两个世纪的统治,并不能成为预言任何社会或机制可以长期生存概率的根据。在如此短暂阶段的基础上,没有历史学家、环境史学家或其他人,能够挑选出一个未来的赢家。

不过,仔细查看过去,无论遥远或最近,都能够启示人们可以将信任和自信置于何处,都能够揭示什么在过去是失败的,并且可能再失败,还能够将好消息与坏消息区别开来。如果历史学家们意图为那些需要在生命游戏中,慎重决定支持何样的政策与参与者的人,提出有价值的建议,他们就必须要做好这种仔细的查看。

人对自然的适应从来都不仅仅是一个技术上的理解和创造能力的问题。如果真是那样,那么,从科学和机械的意义上来看,那些高度发达的文化最能适应它们的环境了。其实,这些文化属于世界上最缺乏适应性的那一类;其高超之处,在于对自然极限的漠视,而不是尊重和克制的品质。

“吹光了,烤焦了,崩溃了”,图片来自俄克拉何马州历史学会

当然,在生态秩序的生活需要知识和适当的技术,但更重要的是一种能深刻地感知那种秩序的轮廓并知道人是其中一部分的能力。当自我和社区两者相互之间的认同变得与那片土地及其生命结构之间的认同难以区别时,适应性,就像一只麋鹿穿过山艾丛一样,几乎本能地随之出现了。房屋和田野,工具和传统,都是从这片完全与青草相适应的土地上产生的;它们和自然的任何一部分一样,肯定是适得其所的。这是真正的适应,它的内涵比浅薄的管理技巧要丰富得多。它出自一种地方感,一种即刻就有的能使一片土地发挥出它所有的功能的理解力,和一种属于并拥有其独特性的感情。因为人是一种社会动物,所以意识是一种群体的,同时也是一种个人的能力——实际上,正是社区才成为一种主要的适应单位。因而,地方感是一种复杂的适应力,由此,个人反映了社区,社区则反映了自然体系,同时从这各种相互依赖之中出现了一种独特的文化生态学。

资本产物:对经济体系的思考

尘暴地区提供了一个最好的机会,使土地利用规划者们得以尽可能地具体和有说服力地证明其关于生产极限的主张,并把地区性的问题与全国性问题联系起来。尘暴及其难民使国内许多人意识到那儿存在着严重的失调。小麦过剩对造成了这种状况的美国农业扩张的动力提出了疑问。少数像刘易斯格雷和雷克斯福德特格韦尔这样的联邦政府的规划者,曾考察过西欧可行的土地利用态度和政策,并且勇敢地谈论过在美国建立一个新的生态和经济体系——一个与自然处于均衡状态,并从资本主义精神中撤退出来的国家。

但是,对尘暴地区来说,和其他地方一样,新的资源保护还远远没有达到其最终的目标。不论是农业经济署的县规划委员会还是地区性小组,如大平原委员会,都不能向重建方向走得很远。根据这种经济的集中化性质,所需要的是对商业化农业的一种大幅度的替换——至少是一种更为清楚地加以界定的“中间立场”。缺乏这一点的任何选择,都太零散,太半心半意,因此不能真正发生作用。在没有联邦领导的情况下,一个县或一个地区是不可能单独制定一种新的土地利用体系的。

这样的一种国家抉择之所以不能出现,部分原因在于一个事实,即像华盛顿的格雷和特格韦尔这些人,对更广泛的问题没给予足够的重视,同时在谈论变革的幅度时也不够大胆。作为解决问题者,他们常常不可避免地陷入大萧条时期的美国迫在眉睫的问题之中。没有更多的政治上的支持,他们大概也不可能比他们所曾做过的向真正的经济重建走得更远。

而且,就其所关注的所有问题而言,整个国家和大平原一样,至今还没准备听取或支持根本的环境变革。贪婪的福音仍然是美国人的宗教。它的信仰者不仅包括真正的穷人,其生活标准甚至不如欧洲农民,而且还有中产阶级,他们并未放弃那种没有消费极限的社会的理想。对大多数公民来说,根据他们随后的行为来判断,1930年代所带来的,仅仅是一种对增长最大化信条的暂时的清醒,而这一点很快就被一种认为他们旧的信条会尽快复苏的倾向所替代。因此,扩大生产而非面对极限依然是大平原的主要功能。尽管有很多风暴,这一地区仍然被期盼并被鼓励在国家进步的竞赛中作出自己的贡献。

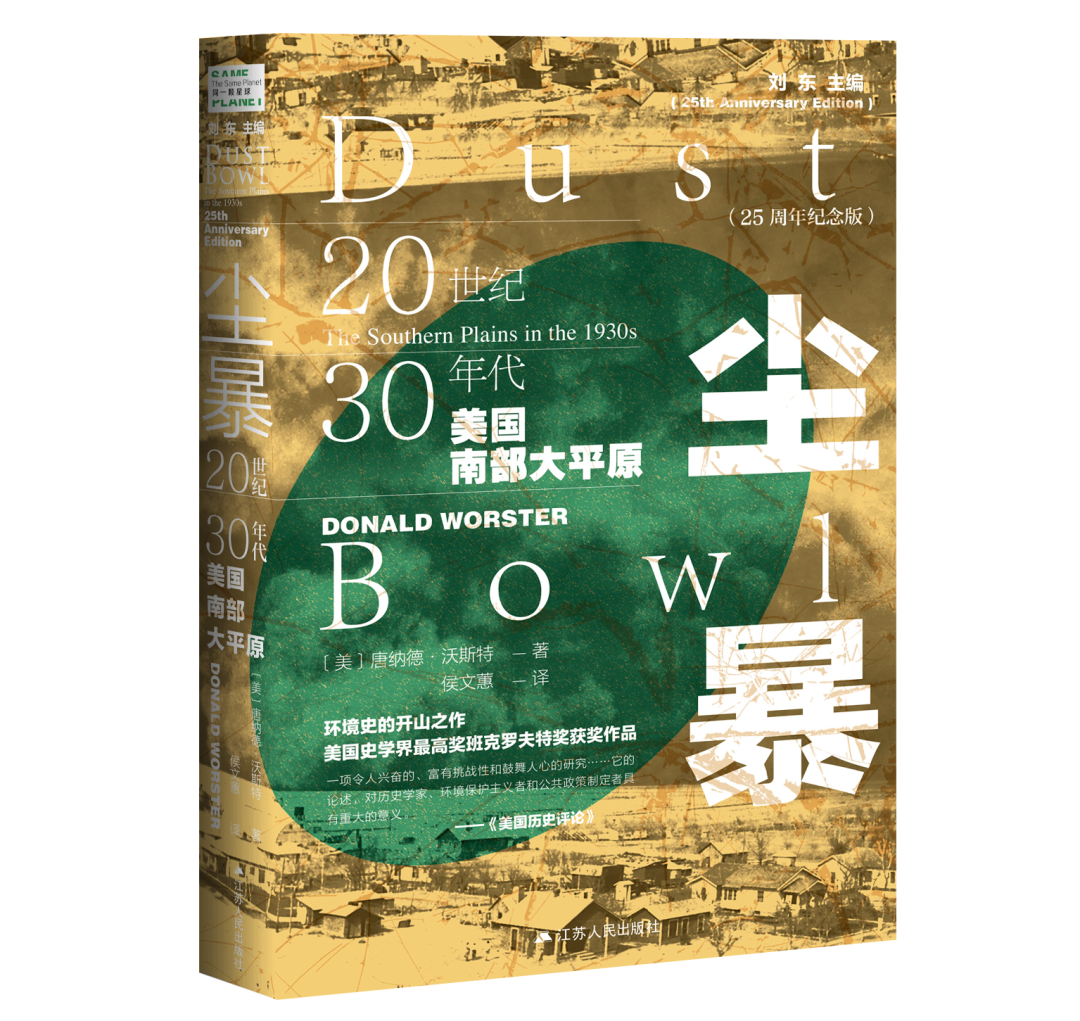

《尘暴:20世纪30年代美国南部大平原》

【本文摘编自《尘暴:20世纪30年代美国南部大平原》】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司