- +1

沈迦:“英国名媛”谢福芸和她的四部“中国小说”

一

十多年前撰写苏慧廉(William Edward Soothill,1861—1935)传记时,就知道了他的长女谢福芸(Dorothea Soothill Hosie,1885—1959)。当时有英国朋友告诉我,在英国谢福芸的名气要比他父亲大。初听有点惊讶,后来读了她的书就信然了。在20世纪英国大众读者的眼里,谢福芸是个畅销书作家兼社会活动家,经常在媒体就中英关系问题发表评论文章。

谢福芸1885年11月21日出生在中国,这一年是光绪十一年。距她的父亲苏慧廉——英国循道公会(The Methodist Church)赴华传教士——抵达浙江温州还不满三年。1884年中秋后一日,这座位于中国东南一隅的小城里发生了针对洋人的“甲申教案”,二十三岁的苏慧廉仓皇出走,避居海上。也是在这一年,他的未婚妻路熙(Lucy Farrar Soothill,1856—1931)不畏险阻渡海而来,12月16日两人在上海圣三一堂举行婚礼。婚后即携手回温,次年冬,谢福芸出生,童年随父母在温州度过,一直到七岁才回英国接受教育。因父母在海外,有相当长一段时间,她与后来出生的弟弟维克多(Victor Farrar Soothill,1887—1956)一起寄居在约克郡亲戚家,并有几年的时间住在伦敦东部近郊的贫民区。这段孤独及与底层社会无缝接触的少年经历,为她后来关心贫民疾苦、热心社会公益奠定了精神基础。

1904年初夏,十九岁的谢福芸返回充满童年记忆的温州,她在这里待了两年,协助母亲管理艺文女校,并到父亲创办的白累德医院帮忙。她后来说自己那段时间是叛逆的,当时的理想是到伦敦东区做个医生,帮助无钱治病的穷人。1906年,日渐成熟的谢福芸离开温州,负笈剑桥,她考取的是素有“女子梦天地”之称的剑桥大学纽海姆学院(Newnham College,Cambridge)。1909年剑桥毕业时,她的名字列在“中世纪与现代语言学”优等生名单,这是美国《时代》周刊当年6月17日的报道。如果说人生也有四季,这应是谢福芸的春天。

1909年,四十八岁的苏慧廉已是当时亚洲最具盛名的高等学府山西大学堂的校长,他是1906年应李提摩太的邀请离开温州荣任此职的。许是受父亲教育家角色的影响,许是年轻时在艺文女校的经历,许是剑桥给她的熏陶,二十五岁的剑桥毕业生谢福芸志业明确——从事教育,并到中国去。她有个剑桥的校友叫包哲洁(A.G.Bowden Smith),一个血液里都流淌着冒险精神的英国军官的女儿,正在北京筹备一所女子学校,于是谢福芸加盟创业。这所照搬“纽海姆”模式,旨在培养中国大家闺秀的学校就选址在紫禁城边上,可惜造化弄人,学校开张还不到一年,紫禁城就换了主人。民国肇始,百凡待治,各派角力,时局跌宕。曹锟“北京兵变”滋事期间,谢福芸母女一度避难英领馆。

后来谢福芸又避居天津,在苏慧廉的老友翁斌孙(1860—1922)家中做客数月。翁斌孙是晚清帝师翁同龢的侄孙、状元翁曾源的儿子。常熟翁氏为江南望族,世代书香。翁斌孙十七岁便高中进士,苏慧廉执掌山西大学堂那几年,他在山西为官,因此两人结下深厚友谊。民国后翁斌孙不仕,隐居津门,好友的女儿要来,他当然张开双臂欢迎。但当时还是民国初年,社会风气循故袭常,一个外国女性竟然要在名门家族中起居生活,这可让很多人跌掉眼镜。但开明的翁斌孙喜欢这个率真、大胆并有抱负的年轻人,收她做义女,还给她取名“福芸”,意即幸福的园丁。“一开始,我认为这个名字并不适合于我,但得知其中蕴含的精妙内涵后,我被打动了。宫大人笑着说:‘你不就是来给我们中国培育花朵的吗?’所有思想的花园里,不也都是开满了不败的花朵吗?我非常高兴也非常感激宫大人。他这么祝福我: ‘希望幸福的园丁在中国的花园里能够培育出更多让她欢喜的花朵。’”

这段客居的经历,让她与后来书中的“宫大人”翁斌孙一家老小结下了终生的友谊。翁斌孙的儿子翁之熹,也就是书中的主角“励诚”(Li Cheng),一直与她姐弟相称,并于1925年到访英伦。翁大人的女儿“花儿”则与她大被同眠,义结金兰。“我们叫她苏小姐。”今年正好百岁的翁万戈老先生给这套书题写书名时还这样称呼谢福芸。他是翁斌孙的孙子,翁之熹的三子,他与他六妹可能是目前健在、屈指可数的见过谢福芸的人。已在美国住了大半辈子的翁万戈先生是享誉中西的美术史家、收藏家。

这是她人生中第三段在中国的生活,虽然为中国培育花朵的教育家梦想因紫禁城的改换门庭而落空,但失之东隅,收之桑榆,这段中国行竟然在尾声奏出了一个浪漫的强音。天蝎座敢爱敢恨、无问西东的她爱上了英国驻华外交官谢立山(Alexander Hosie,1853—1925),一个比她父亲还要大八岁的老男人。有爵士头衔的谢立山不论在英国还是近代中国都可称大名鼎鼎,除了是资深外交官、汉学家,还是探险家,他去过除新疆以外的中国所有省份,并留下了大量的调查报告。被中国人称为花梨木的珍稀树种红豆树就是他在中国旅行时发现的,从此红豆树的学名就以他的名字命名为Ormosia Hosie,中国植物界音译为“何氏红豆”。他二十三岁就来到中国,直至花甲之年才告老还乡。1912年六十岁的谢立山返回英国,定居于怀特岛的桑当(Sandown,Isle of Wight.),次年1月2日,未至而立的谢福芸与谢立山正式结婚。

阳光丰沛、海滩迤逦的怀特岛位于英国南部,是英伦老者的安居胜地。现被人尊称为Lady Hosie的谢福芸(后来英国人一直这样称她),在岛上很活跃。她服事教会,也关心当地教育事业,1916—1924年一直担任怀特郡教育委员会委员,并参与“女童军运动(Girl Guide Movement)”。

面朝大海、春暖花开的岛上生活在六年后戛然而止,1919年英国政府召回谢立山,请其出任英国驻华使馆特别馆员。1920年,已经六十八岁的资深外交官带着妻子重返中国,这是谢福芸第四段中国岁月的开启。此后的几年,这对举手投足间都带着傲娇的维多利亚时代风尚的绅士淑女在这片古老的东方土地游历。我至今没见过谢立山的照片,但读他们的旅行记,脑中浮现的是让·雅克·阿诺的电影《情人》中的画面。跳跃着黄金般光彩的湄公河(不,是三峡)的渡轮上,年轻的女主人穿着丝质的连身裙,夏日的风微微吹开她敞着的衣领。然后是黑色的甲壳虫汽车,从老式汽车中走出的他,尊严、睿智、沧桑,戴一顶礼帽,微黄的手指将一本书递给斜靠在栏杆上的她。再后是溽热但雅致的房间,百叶窗的光影隐隐绰绰,窗外是寂静的走马楼,一墙之隔是当时混乱而喧嚣的重庆。这是仲夏,这是谢福芸的芳华。

这段鲜衣怒马的游历,对谢立山而言,最大的收获是编纂完成《中国商务地图》(Philips’ Commercial Map of China),这是他汉学学术生涯的压轴之作。

1923年,中国大部分地区遭受水灾。作为中国通、英国名流,谢福芸决定在来华的欧洲人圈子中为中国募捐。她精心制作了幻灯片,然后在教堂声情并茂地演讲。可惜收效甚微,最后只有一位领养老金的老者递上一个先令。不是这些英国人没有同情心,而是她的口头表达没有说服力。谢立山建议妻子用笔写作,谢福芸于是给一家在中国的英文报纸写了篇劝募的文章,结果一下子收到了三十英镑。这段先挫败后又惊喜的经历让谢福芸看见了自己的短处与长处,从此一个多产并成功的作家诞生了。

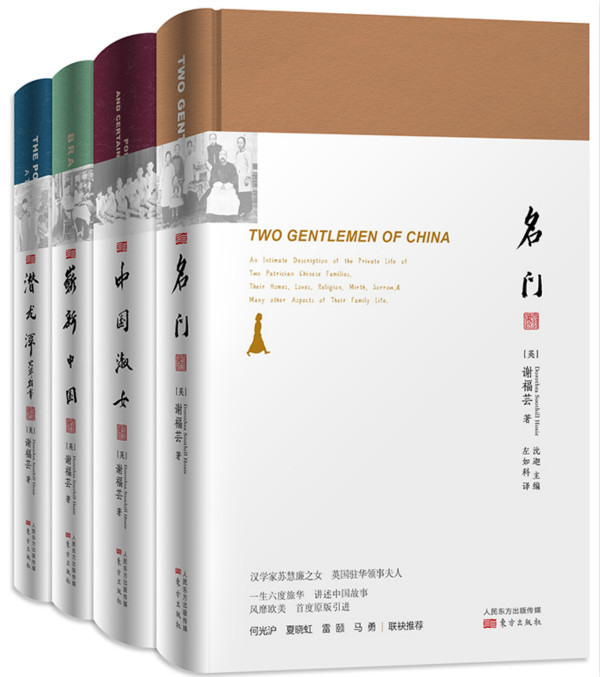

1924年是谢福芸创作的第一个喷薄期,她除了为报章撰写很多时评、见闻外,还出版了她的处女作:《Two Gentlemen of China》,也就是这套丛书中译为《名门》的第一本。英文书名有很长的副标题:An Intimate Description of the Private Life of Two Patrician Chinese Families, Their Homes, Loves, Religion, Mirth, Sorrow, & Many Other Aspects of Their Family Life。书里的故事开始于辛亥之前,名校毕业的“我”追随父母脚步重回中国,在北平创办贵族女校。故事随后展开,并以两个世交的贵族家庭汉人宫(Kung)家与满人骆(Lo)家为载体,记录了他们的家庭生活及身处时代转折之中的他们对家庭、宗教、爱情的观念。书中的宫家,就是她曾客居的天津翁斌孙家,在辛亥之年遭遇国破家亡的骆大人则是曾任山西巡抚的满族高官宝棻。

“使她真正有资格写下这本书的,是因为她曾在中国人的家庭中生活过,这些中国人的家族,既有富裕的小康之家,也有家徒四壁的穷人家。她和这些家庭里的母亲、妻子和女儿们过从甚密,毫不费力地进入她们的内心世界,共享着她们的秘密,欢乐着她们的欢乐,伤悲着她们的伤悲。她在中国的一家名门望族暂住的时候,萌发了写作这样一本书的想法,酝酿至今,终于付梓,与读者见面。这本书寄托着她对中国人深厚的爱与尊重,因为她就是在他们之中长大的。”当时已是欧洲最有名望的汉学家之一的苏慧廉为女儿的第一本著述亲撰序言。

这本厚达三百多页,并有二十余张黑白照片的《名门》,1924年由伦敦著名出版商Seeley Service & Co, Limited出版,后多次再版。1926年还推出了德文版。畅销的处女作让谢福芸一举成名,华丽转身。

人生又有多少场华丽在等着,不多,不多。蹿红的第二年,谢福芸即步入人生低谷。1925年3月10日,谢立山与世长辞。“谢立山的去世,不仅使我们学会失去一位荣誉会员,更使英国失去一位资深并自我牺牲的忠仆,也使中国失去一位真诚并忠诚的朋友。” 皇家亚洲文会如此发布讣告。《泰晤士报》更称他是英国领事界不论是过去还是现在,对中国内部事务了解最透彻的人。

在怀特岛上埋葬了七十二岁的夫君,收拾好十二年的婚姻记忆,谢福芸只身离岛,迁往牛津与父母为伴。苏慧廉时任牛津大学汉学教授,夫妇均已年迈,需要有人照顾。但迁居牛津还没几个月,苏慧廉即受英国政府委派出任中英庚款委员会委员,并将出访中国。许是为帮助女儿走出丧偶的悲痛,当然女儿本人也是中英关系专家,于是谢福芸成为访华代表团中的一员,以秘书的身份于1926年年初第五次登上了开往中国的船。以威灵顿勋爵为首的代表团2月24日抵达上海后,便奔赴南京、杭州、汉口、天津等地展开密集的考察。5月上旬休会期间,谢福芸还陪同父母回温州省亲。5月中旬代表团汇聚北京,讨论考察报告。之后英方成员相继离开。

回到英国后,谢福芸将这段中国行的见闻与思考写成了她的第二本中国故事,即丛书中的《中国淑女》。英文书名是《Portrait of a Chinese Lady and Certain of Her Contemporaries》。1929年由英国Hodderand Stoughton出版社正式出版。《中国淑女》讲述的仍是中国贵族家庭的生活及如何面临时代转型的故事,似是《名门》的续集,书的前言便是上本书主角励诚的一封信。但这本书的主角换成了一位能讲一口流利英语的美丽少妇,上海的宋太太(Mrs. Sung)。宋太太出身名门,父亲是著名外交官,丈夫也是外交官,曾出使北欧,现是上海海关高级官员。宋太太是谢福芸1926年在中国的轮船上认识的。1926年前后的中国并不平静,民族主义如烈酒般激荡起很多国人的热血与激情。五卅惨案、省港罢工、南京事件等震惊中外的大事先后发生,这也自然成了本书的时代底色。代表团当时在各地考察,拜会朝野名人,谢福芸的所见所闻便是书中的叙述主体。代表团中英双方成员都是一时之选,因此书里也留下了不少这些民国名人的未见于中文史料的轶事趣闻,还有他们难得一见的身影,书中亦有二十余张旧照片作为插图。

此书英文版超过四百页,是本需要花点时间才能读完的书,但一出版仍是购者踊跃、好评如云。1929年英国初版,次年即有美国版,后还有不带插图的简装版。到这时,谢福芸已成为一个在欧美都颇有名气的中国问题专家了。

1931年早春,忙碌的谢福芸在美国华盛顿演讲期间收到了来自牛津报告母亲病危的电报。虽赶上了最后一班去英国的轮船,但回到家见到的已是母亲的遗容。3月30日埋葬母亲于牛津玫瑰山墓园,然后为母亲的遗著《中国纪行》(A Passport to China)整理编辑,交付出版。这是她伤心并忙碌的1931年。次年,七十一岁的苏慧廉也病倒了。“我也尽过同样的孝道,也是三年多光阴。”谢福芸后来对她中国的闺蜜这么说。1935年5月14日,苏慧廉在牛津寓所辞世。

因为孤身,所以离开怀特岛来到牛津,没想到仅十年,在牛津,她又成为孤身一人。1935年下半年,处理完父亲的后事,谢福芸决定再去中国,这个似乎能带给她家的温暖感的第二故乡——她要去四川,那是夫君曾任总领事的地方:“我来到四川的部分原因也是希望能够倒转时间机器,在他深爱过并称之为‘中国珍珠’的土地上再次和他相遇。尽管他的躯体已经死去十多年了,但如果我能亲眼看见血气方刚的他喜欢过的事情并也乐在其中,岂不是重新获取了他思想的精髓?”她要去温州:“我去温州不是为埋葬死去的亲人,而是与他们重逢,寻求灵魂的平静,也许亲人所做的一切将激发我去效仿。”

“故乡云水地,归梦不宜秋。”但谢福芸等不及了,1935年10月17日,谢福芸搭乘“图斯卡尼亚”(Tuscania)号轮船由利物浦出发,先去孟买,后又转道澳洲、爪哇岛,翌年7月终于踏上了中国的土地。这是她第六次来到中国,从香港入境,先后到上海、天津、北京、山西,看看父辈生活工作过的地方,也寻访自己当年在北平创办的女校。后又南下重庆。山城走过的路,看过的风物,现在重读,宛如打开一封封温暖的情书。她当然要去温州:“有一些西方人的人生第一步就开始于那面水盾牌的某个角落。他们酣睡过的第一个臂弯就是中国人,嘴唇发出的第一句话是短促、简单、表现力丰富的中文。小时候做错事被人发现时,他们会逃到慈祥的阿姆怀里承认错误。他们把耳朵紧紧贴在阿姆的胸前,听着阿姆均匀有力的心跳,心里马上就得到了安慰。”她后来在书中这样写道。

谢福芸这次入华带着一台当时非常时髦的摄像机,一路拍摄。胶片记录的黑白中国现在还保存在英国电影协会(British Film Institute)的档案库里。四十四分钟的默片,我饶有兴味地连看了几次,并努力记下其中的场景,以便口头描述给居住在美国东部山间、没有手机也没有Wi-Fi的翁万戈老先生听。我说,我能认得其中有您父亲母亲,他们从房子里跑出来,然后又羞涩地躲开镜头。我能认得“励诚”,是因为在翁家天津后人处见过几张侥幸躲过“文化大革命”抄家的旧照,其中一张翁之熹穿着皮草大衣坐在第一排,上面被粗暴地画了一个大大的叉。

当然,谢福芸继续用笔记下了这一路的故事,这是她后来出版的第三本旅华见闻录:《Brave New China》。谢福芸是见过旧中国的,清末的颓唐、民初的纷乱,都让她记忆深刻。1927年北伐成功至1937年日军入侵前,中国有过一段青春焕发的岁月,《剑桥中华民国史》把这段时期称为“黄金十年”(Golden Decade)。谢福芸这次回国看到的就是这个簇新的中国,一切正展现融入世界的勃勃生机。因此,她把这本书命名为《崭新中国》。

这本书看起来类似游记,但谢福芸并不停留在景物描写与旅行见闻,和前两本书一样,她关心的还是人的命运与时运。不论是名人梅兰芳、阎锡山、张学良、吴贻芳,还是上两本书中曾出现的旧雨新知——励诚、宋太太、骆家小女……她要描述的是这些在古老传统下成长、渴望岁月静好的中国人,如何走进新的时代。

1937年卢沟桥的枪声响起时,谢福芸已返回英国,她在英国各地奔走、演讲、募捐,呼吁援助陷入战争中的中国。11月,一个老友在福克斯通(Folkestone)一所走读学校为疲惫的她提供了一间单身宿舍,希望能帮她从繁重的社会活动中暂时脱身。福克斯通位于英国东南,濒临英吉利海峡。谢福芸独自南下,但她的心仍牵挂着陷入战争中的中国和那么多的中国朋友。励诚好吗?宋太太在哪里?“花儿”的孩子“小熊”还那么调皮吗?在福克斯通,她没有休息,每天都伏案写作,历经八月,终于用回忆与牵挂完成了《崭新中国》,并于1938年在英国出版。

1939年9月德国入侵波兰,随后英法宣战,第二次世界大战全面爆发。完成《崭新中国》写作后,谢福芸出任布兰普顿走读学校(Brampton Down School)教职,担任英语与法语的教学。但战争的阴霾很快蔓延到福克斯通,1939年肃杀之秋,她与学校一起撤离至萨默塞特郡汤顿市附近的一座叫亨拉德(Henlade)的小城。《崭新中国》修订版1940年出版时,谢福芸在大部分章节的结尾增加了关于时局的最新内容,那些初版时还在赞美的人与景在修订版里变成了废墟,与中国血脉相连的谢福芸,心在滴血。她在修订版的扉页增加了这样一句话——“1940 年,此书得成,实因感佩中国为争取自由而战斗不辍之精神,并对其最终胜利抱有无比坚定之信心。此信念立足的缘由此书三年前已详述,三年来更千百遍证实不虚。”

这段战火纷飞的岁月,谢福芸一直在布兰普顿学校,从福克斯通到亨拉德,从英法语教师到担任副校长。在校期间,她用回忆写成了她第四本也是最后一本中国“小说”:《The Pool of Ch'ien Lung:A Tale of Modern Peking》(《潜龙潭:北平新事》),1944年在伦敦出版。此书英文版不到两百页,是这“四部曲”中最薄的,也无照片做插图,但扉页是一张由著名旅美画家蒋彝亲绘的彩色仕女图,图片里巧笑倩兮的少女就是该书的主人公之一晶莉(Crystal Lily),北平一所女校的青年老师。谢福芸前三本书都涉及很多名流,但这本书完全着墨于普通人,通过描写这所女校几个老师的工作与生活,展示二十世纪三四十年代中国的一个侧面。谢福芸写作时,中国还在硝烟中。她写这几个普通人,意在展示这个民族的生命力及对胜利的信心。她热爱这片土地上的中国人,和她的父亲、夫君一样,一直以同情及耐心期待这个国家的进步。此书最后一章题名《卯时》,她说中国人将一天二十四个小时分为十二个时辰,卯时之后便是辰时,辰就是巨,巨龙代表胜利。“也许卯时的生活还有点混乱,但辰时的生活一定会让人振奋,现在似乎可以透过远山看见巨龙震动的双翼。”

1945年,中国这头潜伏的巨龙终于以昂首的姿态屹立在反法西斯胜利者同盟的队列中。但随后又是内战的炮火与无情的残杀。谢福芸也进入她人生的寒冬了。1946年年底,六十一岁的她从布兰普顿学校退休,迁居英格兰南部的莱德林奇(Redlynch),一座离索尔兹伯里(Salisbury)八英里的小城。英格兰南部的远山,在雨天与中国江南的烟雨濛濛竟有些相似,故国山河,哀乐人间。

1959年2月15日,七十四岁的谢福芸在索尔兹伯里的一家医院告别人世。

二

谢福芸这四本旅华见闻录在欧美出版时都冠以小说之名。在西方出版界,图书主要分非虚构与虚构两大类,小说自然属于后者。因对苏慧廉家族及其行迹的探索与了解,我发现她的所谓小说,除了人名虚构外,其他几乎全是非虚构的。就像我们受邀参加一场化妆舞会,宾主原本认识,但今晚都带上了斑斓的面具。其实,谢福芸在《中国淑女》中有说明:“我这本书不是虚构的小说。它记录的是真实发生的事而不是凭空的想象:它是一出生活在当下的中国人的戏剧,描绘的是此时此刻活生生的生活。”在《名门》中她也这样写道:“我在书中做了一些必要的改动,比如姓名、地名和官阶,并非和实际生活中完全一致。” 比如《名门》中的主线宫(Kung)家,我后来考证出是翁同龢后人。何以如此推测并断言,除了在《寻找·苏慧廉》一书中有所涉及外,我还专门写了篇文章《翁同龢家族的域外留影》(收入《一条开往中国的船》,新星出版社,2016),细述“破案”过程,有兴趣的读者可找来一读,此不赘述。

《中国淑女》的写作背景是1926年随中英庚款代表团在中国考察,当时的中方委员胡适、丁文江、王景春自然成为书中的人物。海峡两岸对胡适的研究早已汗牛充栋,但他与谢福芸在火车里辩论上帝是否存在的记录则是第一次见到。2010年我曾写有《胡适与苏慧廉》一文,先刊发在《老照片》,后台北的《传记文学》与北京的《胡适研究通讯》均予以转载,算得到胡适研究界的肯定,其实所据的材料基本来自这本“小说”。

第三十三章谢福芸采访化名为“林博士”的丁文江,丁回忆去欧洲留学时在马来西亚槟城拜访老革命康有为的故事:

“康有为非常和蔼,谦恭有礼,”文江感激地说道。“他把我们领进书房”——这是关系紧密的一种表现,他完全可以把他们留在客厅里。“面对我们时,他的心情一定很复杂。我们衣着悲惨,显然很穷,可我们却说要去英国留学。当我们要起身告辞时,他问起了我们个人的情况,而不只是谈论中国及其改革的必要性——‘或是革命,无论你们怎么称呼它,’他说。他告诉我们在英国留学费用很高,担心我们没有意识到费用有多高。问我们是否确定自己有足够的钱?出于自尊,我们回答,‘是的,谢谢您。我们有足够的钱’——而当时我们身上剩下不到3英镑,因为我们还花了点钱雇人力车,还给了中国驻新加坡总领馆的服务员一些小费,你知道这是中国人的通常做法。我们正发愁自己要如何在抵达英国后从南安普敦或是伦敦去往爱丁堡。我们甚至已经开始计算走路去爱丁堡要花多长时间。但是康有为坚持要问,最后他干脆直接问我们身上有多少钱。我们回答有5000美元。”

“哦,林博士!”我忍不住笑出声来,“哦,天哪!”

他目光如炬。“我们死也不会告诉他真相,只有3英镑,太丢人了!你知道中国人在这方面多讲面子。让我们吃惊的是,康先生变得很不安。‘5000美元——你们三个人一共才500英镑!太少了,’他惊呼。‘我有一个外甥在英国留学,每年我得给他3000美元,而这样也才勉强够用。他应该有更多的钱才好。你们三个人花5000美元肯定不够!’他变得很忧虑。如果他知道真相会说些什么呢?他走到书桌旁,打开锁,拿出一个帆布袋。‘看,’这位善良和蔼的人说道,‘你们知道,中国人有给远行的朋友送个小礼物的传统。我没时间给你们买礼物,所以我希望你们收下这个——就算是一个老革命者送给年青一代革命者的礼物吧。口袋里有我保存的十个英国金币,我在槟城用不上它们。’”

三个男孩的自尊被他的慷慨所击败,带着满满的感激和尊敬收下了这份礼物。康有为避居马来西亚是1901年的夏天,康同璧所撰《南海康先生年谱续编》记载是年“先君经戊戌、庚子之难,积忧多病”。积忧多病也是当时中国的写照。但康有为对祖国来的年青一代革命者依然热情有加,并慷慨解囊。坊间都说康有为豪爽仗义、出手阔绰,丁文江的这段记忆给出了一条生动的注解。不论是康有为研究,还是近年日渐重视的丁文江研究,这段被英文小说保存下来的记录,都属首度披露。

谢福芸说:“我的父母都是传教士,我先生又是领事官员,对此我深感幸运……不够格的我却享受着某种特权,在中国招待我的人有的是为了我父母,有的是为了我先生,有的两者皆是。” 正因此特殊的身份,她当时接触到的人与事,都非普通。

比如《中国淑女》第十章《服务于中国的美国人》记录访问金陵大学时,一位美国传教士,也是这所大学的副校长特别接待了她,并陪着参观校园。当时两人有很多的谈话,关于中国教育及正风起云涌的民族主义。不幸的是,这个在谢福芸眼里有慈父般面庞的美国绅士在他们道别后不久就殒命于一中国士兵的枪下。这个美国人其实就是金陵大学的创办人文怀恩(John Elias Williams,1871—1927),他的被杀也是1927年轰动世界的“南京事件”的导火索。谢福芸的笔记录下了他生前的音容笑貌,还有听闻来的被杀时的细节,甚至有他夫人在丈夫去世后让人动容的无私表现。如果有近代史学者要还原“南京事件”,这些记述一定是不可或缺的史料。

民国史坛祭酒傅斯年曾有“近代史学只是史料学”的观点,虽聚讼纷纭,实切中要害。近代史需要新史料,这些留在域外的一手材料,应为研究者提供新的细节与视角。

谢福芸最后一本小说《潜龙潭》是回忆在一所坚守儒家思想的女校里,与三位中国女性结下的深厚友谊。这所在小说里没有名字的女校应该就是民国北平名校“箴宜”。箴宜的创办者书中称为Miss Chi,她的真名叫继诚,字识一,镶白旗宗室,世祖顺治帝七世孙女,裕宪亲王福全六世孙女。其父为荆州将军、奉恩将军祥亨。继诚1861年出生,是祥亨的次女,但因长姊夭折,所以就成了事实上的独生女。这位独生女与众不同,觉着男女没什么分别。父亲无子,女便是男。她少小读书,“毕五经、长诗文、工书法”,还立志不嫁。光绪三十年(1904)祥亨病故,此时继诚已四十四岁,依然没有出嫁的念头,并决定用自己名下的财产创办学堂,“思中国之所以积弱,实缘女学之不振,有志于兴办女学,以牖新知”。1906年,她在北京东四牌楼第五巷内班大人胡同私宅创设女塾,捐出私宅五十余间永为校产。为了奖励女性入学,箴宜不收费,学堂十年费用全靠她一人支撑。1916年继诚病故,享年五十六岁。临终前立下契约,将一切房产、家具物什全部捐助学堂。当时的教育总长范源濂,感其“罄一己之产,竭毕生之力,兴学育才”,呈报代理大总统黎元洪颁发匾额褒词。

继诚去世后,接任的是其高足骆仲儒。骆校长也是女中豪杰,与继小姐一样选择终身不嫁,“啣其亡师遗命,力支此校。罄其所积,以充校费”。骆仲儒也是当时名儒林纾的弟子。骆仲儒字树华,怪不得谢福芸在书中为她取名Miss Flower of the Tree Way。有意戴上的面具,不经意一个侧身,还是仿佛惊鸿一瞥。

在书中,树华身边还有个好姐妹“香华”(Miss Fragrance of the Lily blossom Lo),姓骆,是《名门》中写到的骆大人的小女儿。辛亥后满人没落,她不满家人对其后半生的安排,外出独立生活,求职箴宜。这个琴棋书画皆擅、品行高洁、不依附他人的独身女子,真名叫白祥华,号达斋,是民国北平时还有点名气的古琴家,师事琴家叶潜,为诗梦斋女弟子。王世襄的《自珍集——俪松居长物志》中也有提及她的名字,说到她1947年曾到访他家,参与一场在京琴人的雅集。

谢福芸的《潜龙潭》就是记述这所早已湮没在历史尘埃中的女校及几个今天可称为女性意识觉醒的独立女性。这几个单身女人薪尽火传的这所学校其实穿过了历史的长河,1952年收归国有,改称班大人胡同小学,1965年改名育芳小学,2008年改称七条小学育芳分校。我在百度上输入七条小学的名字,惜未见校史介绍,跳出来的都是以学区房为概念的长短租及二手房广告。

三

有“史界歌德”之誉的德国历史学家兰克(1795—1886)有一句名言:“让亲临其境者说话。”谢福芸无疑是20世纪中国的一个亲临其境者。或许有人会问,她的“小说”都是真实且一手的记录吗?或者说,你们从小说中“侦破”出来的都是真实的历史吗?说真的,这两个问题我都不敢给予完全肯定的答复。

在《名门》第二十一章,谢福芸记录了被孙中山称为“盖世之杰”的吴禄贞的被刺案,当时她正住在天津翁家,吴将军与翁斌孙都曾在山西为官,平日有来往。这段案情是从翁斌孙儿子那里听闻的:

他告诉我,他所敬仰的一位吴将军在去年12月被自己手下的士兵谋杀了。他说,他的父亲同样非常钦佩这位将军。这位将军在出事的时候,正准备前往山西就任巡抚,死的时候只有三十二岁。吴将军被杀的那一天,他的两匹马还在几百里外的天津,不知为何,一直在马厩里呜咽哭泣!而他和李先生去赛马场的马车就是被这些马拉着的,这些马是吴将军的朋友借给李先生的,这个朋友说他永远都不会卖掉这么忠心耿耿的马,尽管确实有人已经开出了天价。吴将军两袖清风,死后家中一贫如洗。吴将军的遗孀,也就是吴太太,在丈夫死后终日以泪洗面。吴将军的这位朋友就把她接到自己家中,予以悉心的照料。但她还是终日悲恸。为了给她换个环境调整情绪,这位朋友便打算她送往上海调养。当船行驶到黄浦江入口的吴淞时,这个女人从船上纵身一跃,结束了自己的生命。

吴禄贞1911年11月7日深夜的遇刺无疑改变了辛亥格局,事过百年,刺吴案依旧扑朔迷离,但谢福芸这段当时听闻的记录,多少应为今人的研究多一个角度。史料中从未被提及的吴夫人及其纵身一跃的画面,更给生命留下了一个鲜活的惊叹号。

其实,我们无意把谢福芸塑造成历史学家,更何况,在当代学界,历史早已突破考据史料的范畴。历史不是仅指作为过去存在的历史,亦不是指史料这样的作为记录的历史,而是被写出来的历史。过去的历史宛如一片幽暗之地,而当前生活中的关切就如同探照灯,决定了被照亮的是过去中的哪些部分。

同样在《名门》里,谢福芸记录了与宫大人(即翁斌孙)的一段对话,这倒是她自己的亲历。当时已是民国初年,袁世凯力邀息影津门的翁斌孙出山,就任山西巡抚,但翁斌孙认为袁对清廷不忠,“一名大清的官员,能够在这个人的统治下为官吗?”

“但我不认为你是一个大清的官员,”谢福芸张大眼睛争辩道:“你是一个中国的官员,你的首要任务是对你的国家负责,而不是对一个皇朝负责。”“但如果不是大清,我就不会成为一个官员,”翁斌孙坚持自己的道理,“那才是根。”

忠君还是报国?家天下还是国天下?做忠臣还是做公民?谢福芸的言论在当时无疑是超前的。经过剑桥洗礼及新教伦理浸润的谢福芸,在率真的同时有理性与清醒的一面,她的冷静及斩钉截铁的争辩,在今天依然掷地有声。

在《中国淑女》里,她记录了西安事变后的一段见闻,1936年的西安事变就发生在她从上海到温州途中。圣诞那日的夜晚,在温州参观父亲年轻时创建的城西教堂时,她从无线电获知此事终得解决。次日两万名温州人举行欢庆集会。在拥挤、亢奋的人群里,她却想起1910年元旦在山西太原参加的第一次中国人的大型集会。当时“清兵们大喊‘万岁!万岁!’五岁的小皇帝刚刚坐上龙椅。一年以后,他就被废黜了。那是动荡的岁月,如今也是。”她在书中这样写道。

动荡似乎是中国历史的主调。谢福芸的四本小说竟然暗合了清社既屋、共和初缔、北伐军兴、御侮救亡这四个近代史上最大的时代旋涡,当然,她书中的人物在他们后续的真实人生中还要淌过无数时代洪流。

唐德刚的“历史三峡论”认为历史的长河里会有转型期,转型犹如过三峡,充满凶险。他认为中国历史上出现过两次大的转型,第一次是自“商鞅变法”起至汉武帝和汉昭帝之间,历经三百年,实现了从封建到帝制的转型。此次转型是自动的,内部矛盾运行的结果;第二次大转型则是被迫的,外来刺激而行,已发轫于鸦片战争之后。唐氏预言,第二次过三峡大概需要两百年,顺利的话,到本世纪中叶方能基本完成。

马礼逊、李提摩太、赫德、赛珍珠、苏慧廉、谢立山、谢福芸……这一行西人接踵来华的年代就是中国第二次水过三峡的年代,他们的所作所为、所见所闻、所思所传就是对这次要努力从传统农民社会向现代公民社会转化的实验与思考。他们关注人,关注女人,关注普通人,关注有独立人格的中国人在转型时代中的命运与作用。两百年其实已过大半,过去一个半世纪中国的变乱、颠沛都已记载在书本里,最后一段路,今人如何读,如何行?

“历史不是叫我们哭的,也不是叫我们笑的,乃是叫我们明白他的。”这是一位热情、敏感、独立、清醒如谢福芸般的中国女作家陈衡哲说的。

(本文为《英国名媛旅华四部曲》序文,原题为《历史乃是叫我们明白他的——谢福芸与她的中国“小说”》。[英]谢福芸著《英国名媛旅华四部曲》——《名门》《中国淑女》《崭新中国》《潜龙潭:北平新事》,东方出版社,2018年5月。澎湃新闻经授权发布,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司