- +1

没人一出生就是维佐人

原创 大事记文传 他者others

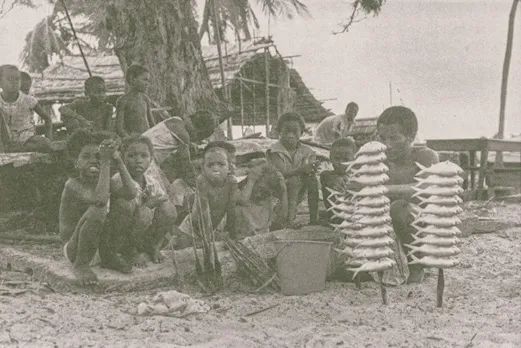

维佐人(Vezo)是住在海边的人,会游泳和造独木船,会出海并捕鱼,会吃鱼——连骨头一起吃进去再吐出来,也会卖鱼,还会在沙滩上行走时保持着稳定的呼吸。

图 | Rita Astuti,编辑整理 | 他者others

生活在马达加斯加西海岸的维佐人同时具有两种身份认同形式,一种是为人所熟悉的——由种种历史因素决定,比如出身、血缘。当一个人出生于非洲,他就被烙上了非洲人的身份烙印;另一种则着眼于现在,根据当下的行为来实现,是可变的。

他们活着时的身份认同也是活着的、流动的,死后身份也随之固化。当地术语是:“不固定的身份”和“固定的身份”。

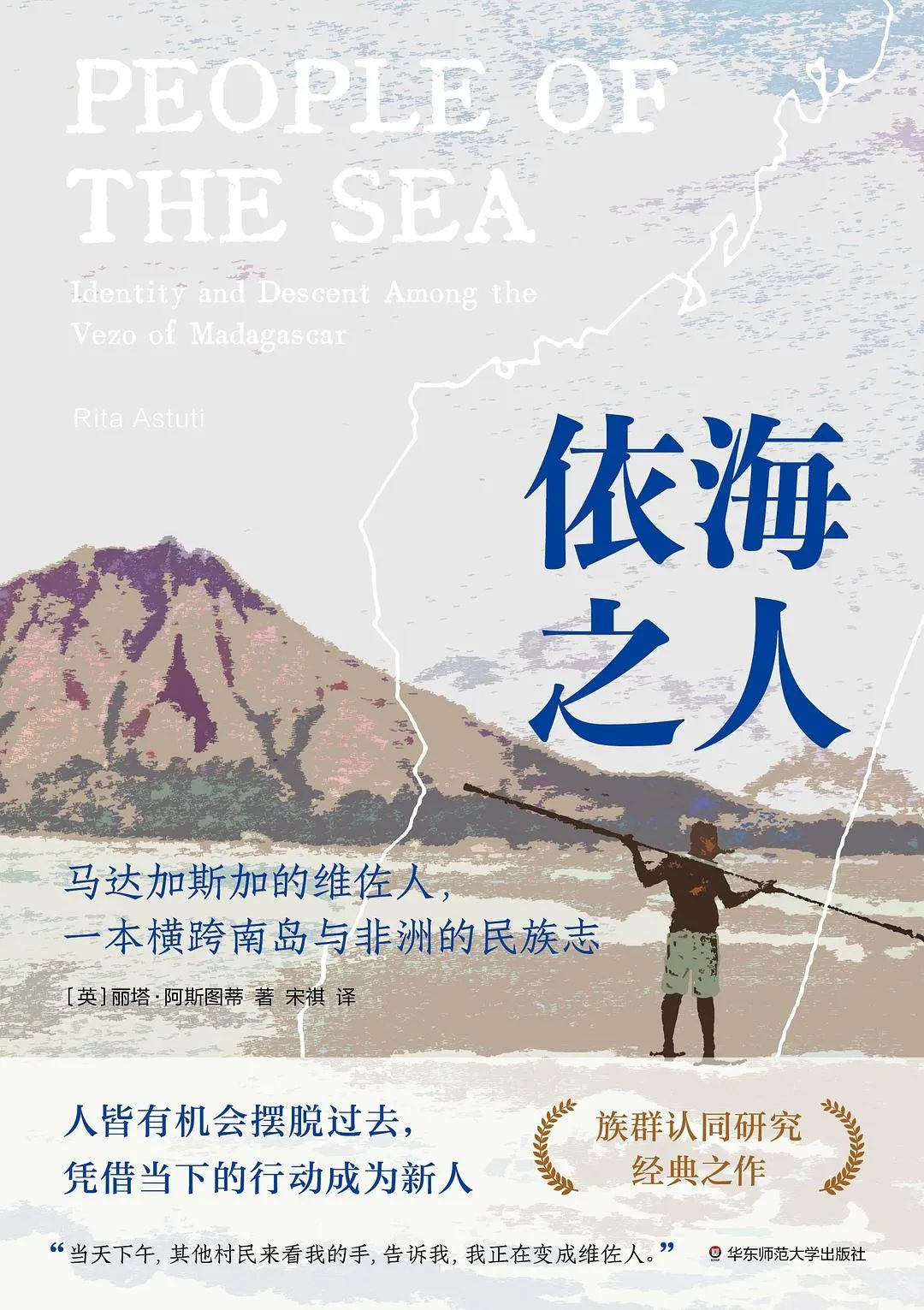

英国人类学家Rita Astuti在1987年11月到1989年6月间在马达加斯加贝塔尼亚和贝隆苏梅两个村子里和维佐人一同生活,她说自己最终也变成了一个维佐人。她在1995年出版的《依海之人》(People of the Sea,简体中文版由华东师范大学出版社薄荷实验出版,2023年1月)是人类学著作中的经典作品,她提出的流动的身份认同打破了过去西方人类学家在研究方式中的主流固有观点,即定义一群人具有共同的身份,需要的是一套固定不变的行为模式。

时至今日,《依海之人》的意义,或许并不仅仅在于学者打破了一种固有观点。对普通读者来说,生活和思考中越来越多地遇到“身份认同”,这个微妙又敏感的话题。或许本书可以提出的问题、给予的精神性指引是:你能像维佐人一样用此刻定义自己吗?(我们早年还有过篇推送,问题是:你能像皮拉哈人一样不在意未来吗?�� )

Astuti在书中用丰富的细节论证维佐人独特的身份认同。“维佐”这个词不仅代表人,在当地方言中,还是动词的祈使态,意为“划桨”。言下之意,维佐人就是划桨的人,“一群以海为生、栖海而居的人”,作者的信息报道人这样反复强调。

维佐人的生活和海洋密切相关,他们认为“只要是捕鱼和出海的人,就是维佐人”。也有一群年轻人指着地图告诉作者“所有住在海边的人,都是维佐人”。

一个维佐人离开海边,改变了依海而生的生活方式,他就不再是维佐人了。反之,如果一个外人迁居到海边,即便是没有维佐人血统,习俗、文化、成长背景也不一样的人,只要学会了维佐人的生活方式,也会被称为维佐人。

至于原因,作者在书里写到自己得到的答案是报道人轻描淡写地说:“维佐人的身份不是固定的呀。”

维佐人的身份认同无关出身,祖先是谁也无关紧要,而在于眼下这个人的生活之地和行为。在他们看来“过去”无法给人一个明确不便的身份,事实上“过去”了无痕迹,那时的身份可以完全被抛弃。这不仅意味着农人搬来做海上渔人,前者的身份就不在了,情况要复杂得多,维佐人自己也可以这一刻是维佐人,下一刻不是。在维佐人的日常生活中,抛弃过去身份的故事常有发生,比方说,有维佐人出海时架船犯了错或是在烈日下晕了船,其同伴就会认为这人不怎么“维佐”了,但如果这人上岸后能造出色的独木舟,那么他之前的海上故事就一笔勾销,此刻他是个地地道道的维佐人。而且,维佐人其实也不太会去关心自己将来会变成什么身份。

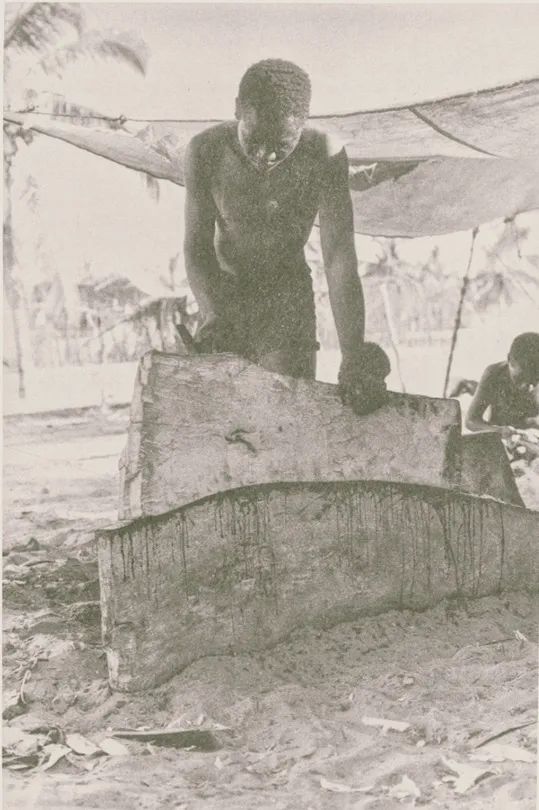

制作一艘新的独木舟

外地人学会了航海,就能成为维佐人。作者记录到一个从南方来的人成为维佐人的故事,他得以成功的决定性事件是,他的独木船在海上翻船、漂了三天,最后成功回到岸边。作者一开始的疑惑在于为什么一场海难却能标志着他成为维佐人,但后者的解释是翻船常有发生,重点在于如何应对。如果他当时试图游回岸边,就会淹死,这个男人没有,他运用了维佐人才有的海洋知识,做了维佐人会做的事——抱着独木舟等待洋流把他送回岸边。只有这样才可能得救。

总的来说,维佐人是住在海边的人,会游泳和造独木船,会出海并捕鱼,会吃鱼——连骨头一起吃进去再吐出来,也会卖鱼,还会在沙滩上行走时保持着稳定的呼吸。当然也有非常多细节能辦别一个人到底是不是维佐人,包括一个男人往身上盖毛毯的方式、一个孩子被使唤去打水时应答的方式,女人如何编辫子,还有感知海陆距离的方式、葬礼的仪轨等等。

一个维佐人身上会因生活方式留下印记,这些痕迹与身份相关。男人出海钓鱼,碰到大鱼上钩,尼龙线就会割伤手指,据作者观察,“他们手上的皮肤很厚,很少会引起感染,但是鱼线会在皮肤组织上划出一道白色的伤口,然后形成条纹状的手茧。”腰间的伤疤更引人注目,当维佐捕鱼队决定去找出色的渔场时,男人们划着独木舟出发,为了在寻找的过程中同时钓鱼,就把鱼线绑在腰间,久而久之就会勒红,最终复又变白成为一道伤疤。这些都是他们相当在意的“维佐人的标志”。至于维佐女人,她们不耕种,因此手上没有老茧——没有印记代表了她的维佐女人身份。

当维佐人离开海边和与此缠绕的生活方式,他们舍弃的不仅仅是其身份,还有身上这些有的或没有的印记。作者得到的启发是:“像所有其他东西一样,一个人的身体是由现在创造的,而不是由过去决定的。”

维佐人也说:“没人一出生就是维佐人,出海、捕鱼、在海边生活,就成了维佐人。”行为创造身份,绝非与生俱来,也不是一种存在状态。作者脑中勾勒的则是一幅浪漫图景:每天清晨,维佐人起床时,其身份是一片空白,要通过当天的行为,从头做个维佐人。

她自己在和维佐人的相处过程中成为了维佐人,但这又和其他人类学家在田野调查时所经历的理解异文明并被接受、从而融入的经验不同。她可以依靠在海边和维佐人一样的生活方式成为维佐人,当她回到英国老家,她的维佐人身份也就不在了。她写到自己的维佐朋友认为像她这样一个喜欢大海、游泳、出海、钓鱼,还知道怎么吃鱼吐骨头的人,到他们那儿做研究很明智,她也非常适合做一个维佐人。

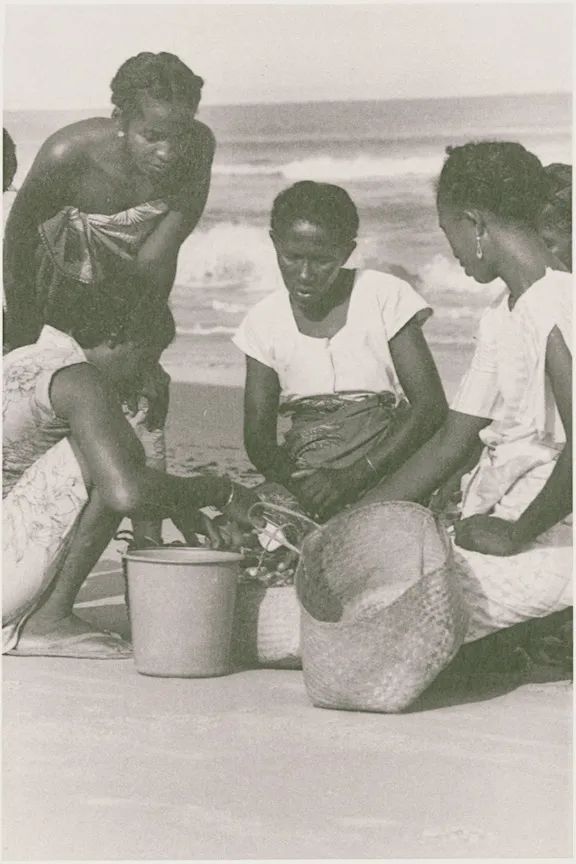

维佐妇女们在海滩集市上

作者脚踏实地地做着维佐人,“整天钓鱼、熏鱼,还去市场卖虾”。维佐人的身份认同方式让她得以摆脱自己的过去,于现在重新获得一个身份。“我甚至能感觉到,自己也可以以一个维佐人的视角,去体会他人对我的看法,让自己更彻底地成为维佐人的一员。”

身份不被出身和过去限制还体现在维佐人对待习俗的方式上。世界各地的原住民的身份认同感很强,除了认同土地、自己的祖先,也就是族群的过去外,还有就是习俗,他们还通过坚守的习俗仪轨来强化认知。

但维佐人不是这样的,他们习俗简单,禁忌也少。他们认为约束自己的传统、规则和戒律都来自过去,称这种力量为“麻烦”,落到谁的头上都不好,那人甚至有可能会死。维佐人告诉作者,由于他们柔和随性,无法处理很多“麻烦”事。如果按规则遵守每一条禁忌,他们会“无时无刻不在死掉”。

就这样,他们有意识地选择能遵守的遵守。作者发现:“规则和限制,就是‘社会’ 用来强制其成员的。那些定义明确、一成不变的限制,都可以不被继承,反而可以由自己控制。”维佐人依着自己的性情简化、放宽它们。“一旦人可以和习俗‘打商量’,它似乎就不再是那么重的负担了”。

维佐人的这种随性让他们“成功地放宽了过去习俗对他们的影响”。习俗也是一种来自过去的牵绊。维佐人的另一个特点是:不喜牵绊。

从他们对待婚姻的态度就能体现,结婚对维佐人来说非常简单,也少有仪式,它“并不会永远地将一个人和另一个人绑定在一起”,他们把固有的社会关系融入流动的生活中,也“就是巧妙地操控各种关系来避免束缚”,作者看到,“如果束缚的力量过于强大,比如来自王权、难以操纵或制衡,维佐人会选择逃离,以此不让自己的身份被他人所定义”。

生死对立,维佐人认为活着的人喜欢凉爽,总想纳凉,因为凉爽意味着宁静、无忧无虑,过着一种没有烦恼的生活。作者还把这两句话的维佐原文记录在书最后的词汇表中。活人生活在冷村庄中,死人则在热墓地里。维佐人对待生时的身份认同和死后的态度也完全不同。活人的身份是流动的,但死去之人则有“固定的身份”。

立墓碑

不过维佐人有这样的看法并不难理解,他们将身份基于此刻所为,死者无法通过当下的行为来获得身份,因此他们不能成为维佐人了,身上也没法通过行为留下维佐人的印记。事实上,“他们的身体什么也感觉不到、什么也听不到,逐渐化为尸骨。曾经印在他们身体上的标志已经消失了太久。停止呼吸,静止不动,死去的人已经凝固于时空之中。”

作者在书中的后半部分展开、也颇为学术地讲述了维佐人对死者身份认同的看法——死者的身份不再更新。但不论如何,重要的是,活着的一天,身份认同都能重头来过。

多一种价值观,多一条逃生路

原标题:《没人一出生就是维佐人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司