- +1

未来城市思辨|屏幕里的爆米花会打翻吗

2023年3月,上海徐家汇。本文照片均为 澎湃新闻记者 周平浪 图

从“媒介等式”到“社交界面”

一个孩子正专注地看着电视广告上的一桶爆米花。有人问这个孩子,如果此时把电视机倒过来放,会发生什么事情呢?孩子回答说,爆米花会打翻。

也许这个回答引人发笑。我们都认为,自己并不是那个孩子。我们知道,电视或其他屏幕上的图像仅仅只是图像,而非它们所显示的事物本身。我们懂得,屏幕“内”的“世界”和屏幕“外”的现实之间存在界限。

但早在1998年,两名传播学者——巴伦·李维斯(Byron Reeves)和克利夫·纳斯(Clifford Nees),就在《媒体等同》一书中给出了完全相反的答案:我们实际上都是那个孩子。根据他们的调查,当人们作为个体与计算机、电视等技术媒介互动,他们的互动方式在本质上来说是社交的,而且是自然的,同现实生活中的互动别无二致。他们写道:

把媒体和现实生活等同起来,既不罕见,也并非不合理。它非常普遍,很容易促生,它不依赖于华丽的媒体设备,思考也不会使它消失。媒体等于现实生活,这一“媒体等同”(或“媒介等式”)适用于每个人。

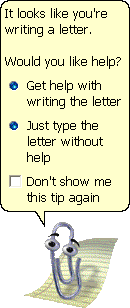

在李维斯和纳斯的主张下,“社交界面”(social interface)曾一度成为人机交互设计中的一种范式,让机器符合人们在日常社交中出现的礼貌规则、偏见陈规、交互惯例等。不过,这种原则在实践中并没有结出预期的硕果,倒不如说留下了著名的败笔:微软的“Office助手”和基于拟物逻辑的“鲍勃”(Bob)软件。

微软的“鲍勃”软件(图源:Wikipedia)

Office助手 (图源:Wikipedia)

虽然也有批评者认为,微软在鲍勃和Office助手上遭遇的滑铁卢,是出于对于纳斯等人理论的“悲剧性误解”,但本世纪初学界的进一步研究,也倾向于否定“社交界面”的实证基础。Tourangeau等通过一项在线调查指出,实验室中展开的心理学实验不同于日常真实情景,后者让受访者更容易忽略有关“提问者身份”的提示线索,而且在回答问题时可能分心,这让社会界面的效应无法在实验室外得到显现。

“社交界面”的重建

社交界面建立在一种有争议的归纳上,也就是认为人们普遍将媒介技术所呈现的事物与现实生活中的人、事、物等同起来,并以此指导实际的用户界面设计。但是,如果我们不急于将“界面”落实为软件的用户界面,而是将其视为一个更大系统的组成部分——人和机器(计算机)的交互,那么,“社交界面”的意义也有望得到重新诠释:人和机器的交互并不能简化为个体和机器在某种实验室情境中的孤立行为,而是在社会提供的背景框架支撑下,所进行的一种广义上的社会交往。

从李维斯与纳斯的社交界面理论中获得启发,人机传播(Human-Machine Communication,HMC)认为机器实际成为参与传播过程的一个独立的行动单元或行动体(agent)。此时,与其说人们通过计算机进行传播(即computer-mediated communication),不如说计算机已成为社会参与者,人们并不总是将计算机用作某种“透明”的媒介进行传播与沟通,而是已经出现了直接面向计算机,从中寻求信息与意义的活动。

传播学者安德里娅·L·古兹曼(Andrea L. Guzman)认为,人通过技术媒介的传播(或通信、交流等)已转换为“人与机器之间意义的创造”,从而对传播学中关于人际沟通的基本假设提出挑战。施拉姆(Wilbur Schramm)在《传播学概论》中就曾指出,“研究传播时,我们在研究人,研究人的关系,人与群体、组织与社会的关系……了解人与人是如何建立联系的。”而人机传播理论认为,“人和机器的关系”这一新的维度已成为传播中一个无法忽略的方面。

2022年,上海小南门。

在当前以大语言模型为代表的人工智能热潮中,这一人机关系维度的重要性已有所显现。对于一众网友而言,展现了高度语言能力的聊天机器人,与其说是某种进行“文本到文本”的转换工具,不如说更乐意赋予它某种虚拟身份:有人用ChatGPT来“模拟”已故的恋人或是名人的话语风格,还有人在微软调整对话“New Bing”规则时喊出了“解救Sydney”的口号(“Sydney”据New Bing的聊天机器人“自称”为“真正的名字”)。

人工智能固然可以说在本质上“缺失”心理能力意义上的“情感”,但它的“功能性情感”却日益成熟:评估人类所表达的情感,并给出相应的恰适回答,赋予了它“善解人意”的功能,也使它对人格的“模拟”或情感输出得以可能。而“功能性情感”的发达,侧面印证了“社交界面”的合理性正在人工智能的境况下得到重建。既然和机器的交互中存在情感投入的空间,甚至引发某种强烈的情感体验,以至于将聊天机器人视为一个应“解救”的对象,那么,这些现实使我们完全有理由将这些人工智能的系统视为传播或沟通的对象。

尽管我们仍应当说是人们自己从机器给出的回应中解读到某种“情感”、赋予它某种“意义”,但考虑到人和人之间有技术媒介的沟通也总是涉及同样过程(例如,赋予书信以意义),这种由接收者主导的意义建构(sense-making)贯穿着人与人建立联系的历史,从而也可自然而然延伸到人与机器的联系上。

进一步说,即便只是将聊天机器人当作一种文字转换的工具,指令它完成某项工作的方式也和人际的交互高度相似。如下面一则广泛流传的提示:

I want you to act as an academic journal editor. Please rephrase the paragraph from an academic angle based on the writing style of the Nature journal: [Abstract]

(我想让你扮演一名学术期刊编辑。请根据《自然》杂志的写作风格,从学术角度改写这段话:[摘要])

阐述“语言游戏”时,维特根斯坦曾举过这样一个例子:建筑师傅A和助手B建造房屋,A喊出“方石”“柱石”“板石”和“条石”这些名称,B则按照A指定的顺序把这些石料递给他。这一实践中,“一方喊出语词,另一方依照这些语词来行动”,构成了一个实际的“语言游戏”;类似这样“和语言编织成一片的活动”,则在整体上构成了语言游戏的概念。

可见,即便简单到只包含4个名词、只有命令式(imperative)一种语气,也够资格成为一种在社会交往中起作用的“语言”。如果机器正日益成为一个能让“交谈”持续下去的对象,无论是其“功能性情感”还是产生有意义的文本,那么将它们视为交流的对象也并无不可。这一境况甚至先于技术上“通用人工智能”的实现,向我们展现了一种普遍存在的社交界面:嫁接在人类已有的社会交往方式上,构建起的人机之间交互的方式。

打翻屏幕里的爆米花

在社交界面作用下,人和机器的区别似乎可以被悬置,个体可以用统一的方式面对技术媒介呈现的“内容”。“屏幕里的爆米花”也开始发生变化。我们相信,电视广告里的“爆米花”只是图像,它传达的是广告主吸引观众购买的信息,却不再能区分计算机输出的文本是来自人的手笔还是机器装置,即便它展现出某种“情感”似乎暗示它出自人的创作。

随着机器进入人类传播活动之中,成为一个貌似独立的行动单元,人们对待技术媒介所呈现的“现象”,态度上也产生了某种分裂。一方面,人们可以将它们始终视为某个“对方”意思的表达。但与此同时,对于“对方”是人还是机器的困惑却始终挥之不去。这两股力量的矛盾,最终导向一种唯我论式的“解决”:认可自己是唯一可确定的、赋予意义的主体,而将所有解读到的意义在来源上指向自身。

这样的“解决”可以说是自恋式的,即便在对“内容”的解读中感到冒犯。如塞内特(Richard Sennett)指出的:“自恋者并不渴求经验(experiences),他所渴求的是体验(Experience)。他总是在体验中寻找自己的表达或反映,贬低每一次具体的互动或每一个具体的场景,因为它们永远不足以包含他所是。”

在复数的经验中,人们面对的是不同的他人共同塑造、改变的有意义的经历,并以此构成“自我”;但在单数、大写的体验中,“自我”成为空洞的能指,无法赋予稍纵即逝的体验以具体的名字。

按照韩炳哲的分析,这种自恋是当今心理紊乱乃至文化状况的重要因素,它带来了“点赞”盛行,尤其是体现在诸如社交网站、短视频的流行。但求同“避”异的状况让人们陷入的不仅是已广泛讨论的“信息茧房”——因为,某种程度上,“茧房”作为一种防御性的策略不能说是完全无效的——而且还是一种成瘾机制:在不断追寻“体验”的过程中,不断寄希望于下一次的刷新、下一次的遭逢将能够“表达或反映”自己。

永远“善解人意”的人工智能聊天机器人,也许技术上还有一定距离,但也可以说是在可预期的未来能够到来;而永远“合乎口味”的推送机制,却已成为广泛存在的现实。这样的未来和现实,不能通过简单的“封禁”或“卸载”来拒绝,正如屏幕的爆米花无法通过颠倒电视机打翻。颠倒电视、拔掉电源,只是推延“爆米花”或其中“买它!”意图的显现。

2022年9月,上海淮海路。

正如“语言游戏”只有在“游戏”之外的他者(观众)在场时,才显示出“规则”、才成为“游戏”,如果将前述自恋的唯我论式“解决”还原为面对充斥视野的人工智能生成内容的一种“防御”,那么积极的策略就在于同相异者的共处。一段“文本”、一幅“图像”,它们的意义不是由自己单方独断决定的,也不因某个范围内、某些“同者”的赞许而决定,而是在与相异者的对话中得到显现。

这就将嫁接到社会交往方式上的人机交互,作为相对独立的环节,铺就通向进一步人与人之间社会交往的道路,从而将颠倒了的“人机传播”重新颠倒回来:研究人与机器的关系,仍然是研究人,研究人的关系是如何建立的。

在完成这一颠倒的过程中,破局关键在于与相异者的相遇。城市正是这样一个由陌生人聚集起来、带有强迫性的与相异者相遇的处所。一定程度上,“城市”可以等同于高密度的相异者的空间分布,这是我们以“城市”的名义谈论各种技术社会意义蕴含的根基。它作为事件发生的舞台,创造出一系列无法避免又接连不断的接触和协商,“自我”得到塑形与改变,意义正在其中显现。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司