- +1

专访|“擦亮日常事物光泽”的本雅明和他的同时代人

自从上世纪八十年代之后,经过几代译介者的接续努力,德国哲学家、文化批评家和散文家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的文字和观点,已经成为我们思考二十世纪、现代主义和现代性的基本维度。

2022年,活字文化与当代世界出版社曾联合出版本雅明的名作之一《单行道》。该书是一部经过升华的哲理文字,是本雅明对他那个时代的哲学、文学、政治和社会等许多领域现实问题的思考结晶。这本书以罕有的质量受到学术界的重视。

读其书而欲知其人。去年初春,霍华德·艾兰、迈克尔·詹宁斯合著之《本雅明传》成为中国读者接近、了解本雅明与其时代的一种途径。为了帮助读者更好地阅读这煌煌巨作,《三联生活周刊》记者艾江涛老师对两位作者进行了长篇专访,其内容分别发表于《三联生活周刊》和《上海书评》上。在得到采访者授权之后,活字君与书友们分享这一专访全文。而此次专访也得到了《本雅明传》译者王璞老师的大力协助,在此一并致谢。

本雅明:擦亮日常事物的光泽

记者 · 艾江涛

“面对所谓平常之物的态度是一个革命问题——‘我们于日常世界中认出多少神秘,便在多大程度上进入神秘’。”

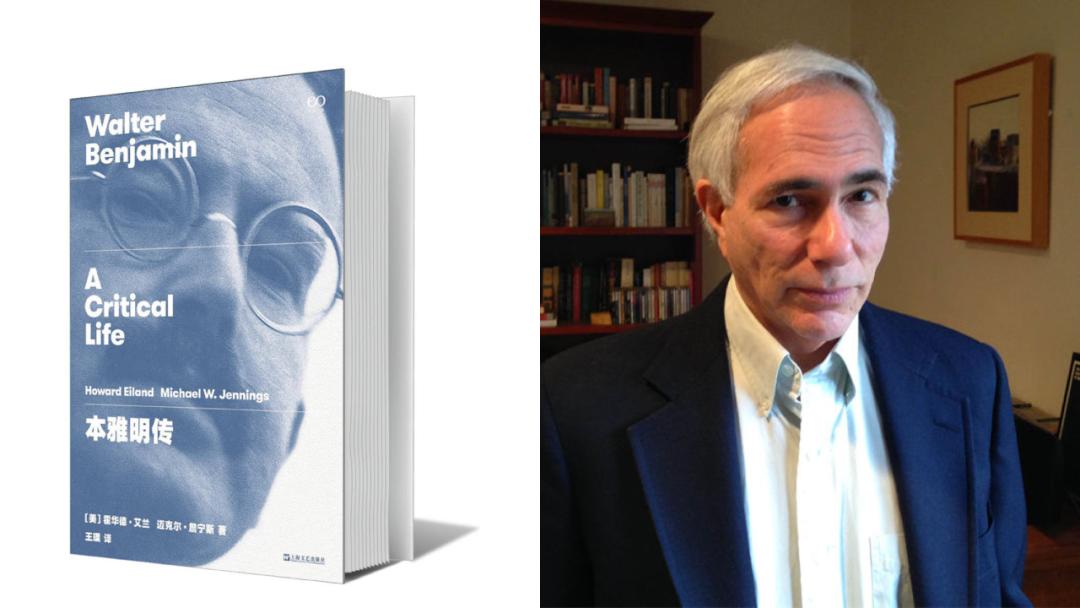

《本雅明传》与作者之一霍华德·艾兰(Tpg/alamy 供图)

如何来定义瓦尔特·本雅明?2022年初春,美国布兰代斯大学副教授王璞历时八年将英语世界乃至世界范围最为翔实完整的《本雅明传》译成中文后,在后记中曾用一大段话来描述本雅明这位20世纪犹太裔德国批评家、理论家和文人留给人们的思想肖像:

“通灵气质的左翼同路人、艺术的救赎论者、资本主义总危机中的逆飞天使、语言乱世的海底采珠人、欧洲犹太传统的异类、物化世界的漫步者、布尔乔亚梦境的收藏家和回忆者、灵氛消失后的文体试验家、密宗般的政治神学家、边角史料中的拾荒者、法兰克福学派的编外成员、经验世界的哀悼者和技术身体的倡导者⋯⋯”

如何穿越这些令人眼花缭乱的表述,建立起普通读者与本雅明的联系?当我问这本传记的作者之一、麻省理工学院荣休文学讲师霍华德·艾兰(Howard Eiland),写作过程带给他最深的感触时,他的回答是,本雅明就像一座需要不断认识的城市,他那种带着厚重的历史感看待世界的方式,沉浸于最平凡的事物而让后者变得奇异的特质,最让他感动。这与我阅读这本厚达900多页的中文版传记的感受是一致的。书中最先吸引我的是本雅明对那些日常生活中废弃物的发现与思考。海报、广告、信件、小册子、报纸文章、警察报告、通俗文学⋯⋯这些易碎边缘的事物,在历史的幽暗角落中,第一次焕发出熠熠的光辉,近乎于本雅明在《机械复制时代的艺术品》中用以描绘传统艺术品时采用的核心概念:灵氛(aura)——“在一定距离之外但感觉上如此贴近之物的独一无二的显现。”

瓦尔特·本雅明

1924年之后,本雅明在谋求高校教职无望之后,成为一名职业撰稿人,转向大众文化的日常现代性研究。不夸张地说,从那时起,日常经验的重要性首次得以集中的论述。在两次世界大战之间的动荡不安中,本雅明意识到传统经验的崩坏,正如他1933年在《经验与贫乏》中所写:“战略经验被阵地战揭穿了,经济经验被通货膨胀揭穿了,身体经验被饥饿揭穿了,伦理经验被当权者揭穿了。”另一方面,他又从先锋艺术中,看到某种通往新的人类经验的可能。比如他正是受到超现实主义对过时之物的迷恋的启示,发现通过这些废弃物让过去在当代苏醒的契机,正如在《追忆似水年华》中,玛德琳蛋糕为叙述者打开了他的童年世界一样。

《单行道》[德] 本雅明 著 李士勋 译 版本:活字文化 策划 当代世界出版社 2022

危机与救赎并存,一直是本雅明批判思想的动人之处。只是,这种对日常平凡事物的沉浸与关照,往往需要一种深厚的历史感。本雅明理解的历史,正如王璞所说:“远远比我们以前所理解的那些历史更精微、更细致,小到一枚邮票,一个政府的新条文,波德莱尔诗里面提到的一个物件,比如说那个时代的煤油路灯;但另一方面又比我们通常意义上所说的历史要大得多,它可以把这一切都容纳其中,而且还要更大。”

或许,正是这种“小大由之”的历史感,才让人们既看到日常生活的重要性,同时看到它的超越性或者说神秘性,避免卷入无限的琐碎与庸常。日常在本雅明那里为何重要,我们又如何感受其中的神秘与诗意呢?带着这些问题,记者艾江涛专访了《本雅明传》的两位作者。

“沉浸于最平凡的事物”

艾江涛:请谈谈这部传记的写作过程。与以往研究相比,这本传记为我们呈现了怎样一个不同的本雅明?

霍华德·艾兰:1990年左右,我被哈佛大学出版社的林赛·沃特斯(中文名林赛水)聘请,与凯文·麦克洛林一起翻译本雅明的《拱廊街计划》。后来我又参与了普林斯顿大学德语系教授迈克尔·詹宁斯(Michael W. Jennings)领导的团队合译出版多卷本的《本雅明文选》,继续翻译本雅明更多的著作。这部传记直接源于我们为《本雅明文选》撰写的年表摘要。我和迈克尔有意采用这种按时间顺序讲故事的方法,更全面地讲述本雅明的生活和工作过程。

迈克尔·詹宁斯(Michael W. Jennings)教授执教于美国普林斯顿大学德语系,兼任普林斯顿大学艺术与考古系、法语与意大利语系以及建筑学院教授。国际瓦尔特·本雅明协会(International Walter Benjamin Society)执行委员会联合主席。他专注于20世纪欧洲文学的教学与研究,除文学之外,他还关注视觉艺术和文化理论。他倾向于从历史主义的阐释方法和法兰克福学派的批评理论来解读文化材料。

这部传记对本雅明的生平故事和他迄今为止以任何语言出版的作品,进行了最为全面的描述,包括他性格中的缺陷与美德。读者可以由此理解本雅明的作品与他的生活经历之间的密切联系。我们强调了作为风格摇曳的作家的本雅明及其作品的多面性、复调性、博学性和实验性。然而,与许多早期对本雅明思想的研究不同,我们的研究强调他在不断变化的表现形式中的延续性。

我从研究尼采和海德格尔,转到研究本雅明。我有幸与捷克出生的德国学者埃里希·海勒一起在大学研修,他是本雅明的好友汉娜·阿伦特和肖勒姆的朋友。埃里希·海勒曾用本雅明式的语言将瓦尔特·本雅明描述为一座城市,一个由拥挤的人群和复杂的街道组成的社区网络。我们认识本雅明就像认识一座城市:读者是穿行其间的漫游者。本雅明的城市漫游者醉心于自己的历史想象,把城市的过去叠加于现在的场景之上:1870年的工人街垒横亘于一条现代的巴黎街道,等等。在研究本雅明的过程中,或许正是他这种多层次、带有厚重历史感的看待世界的方式,最让我感动。本雅明总是需要你不断地认识与了解,我们大概只能大而化之地以“作家”称之。作为一名作家,他超凡脱俗,沉浸于最平凡的事物中。当然,这种沉浸感让平凡之物显得奇异。

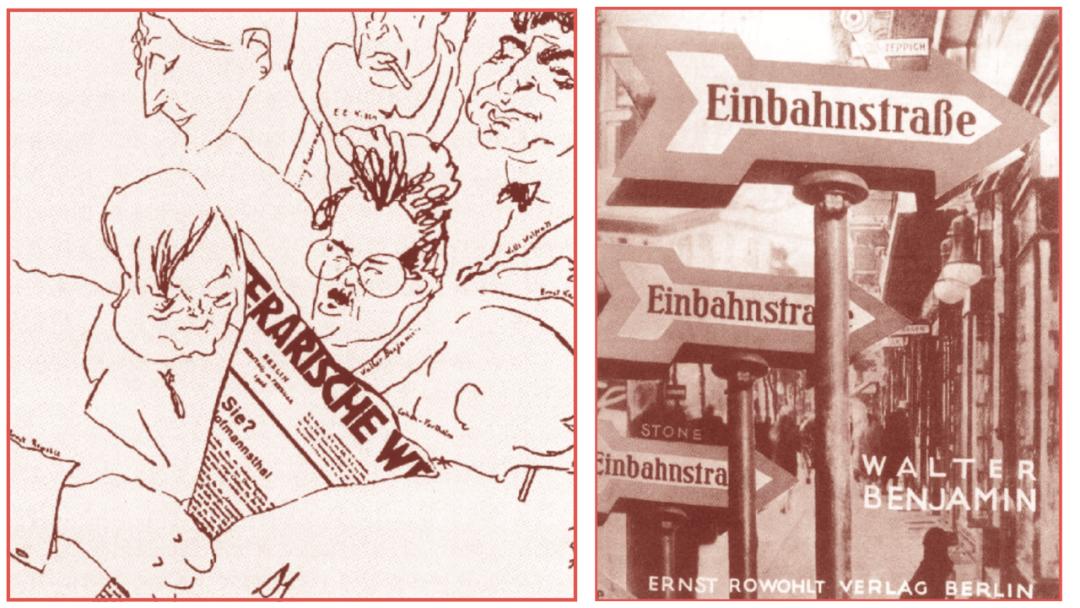

左图:本雅明和出版商恩斯特·罗沃尔特 [德]B.F.多尔宾 绘(1926 年)

右图:《单行道》初版封面 [美]萨沙·斯通设计

艾江涛:我们今天为何还要读本雅明,他所处的时代与我们这个时代有何关联?他的批判理论对于我们理解欧洲20世纪的思想、艺术和社会变化为什么如此重要?

霍华德·艾兰:这些问题有一个共同点,就是隐含地提到了经验及其随时间变化的主题。(当然,这是一个可以追溯到亚里士多德的哲学主题。)本雅明的经验思想是在一个传统观念和社区纽带迅速失去权威的时期发展起来的,在空前的世界大战和政治动荡之后,经验本身似乎已经变得贫乏,几乎不能再交流了。一个深渊正在一步步地打开。同时,本雅明在革命性的新科学观点和先锋艺术的扩散中,看到了可能通往人类经验新世界的通道。他同时保持两种观点:危机感和承诺感。正是这种实验性的、辩证的进入存在问题(如经验问题)的方式,使得他对20世纪欧洲历史的分析如此具有启发性。他在形式和主题上的思考方式,即他的开放式蒙太奇思维,似乎特别适合于一个既全球化又多样化的世界。阅读他的文本就像了解一个城市,需要缓慢而耐心的追踪和回溯,同时随着视野的不断扩大,沉浸于某些非常特殊的地方。

苏联电影导演谢尔盖·爱森斯坦,最早将蒙太奇手法发展为电影艺术特有的美学原则

艾江涛:1924年起,在谋求高校教职的努力失败之后,本雅明将精力集中转向当代文化,尤其是大众文化所体现的日常现代性。如何理解他的这种突然转向?

霍华德·艾兰:本雅明早在1914年就开始翻译波德莱尔的诗歌,当时他正要脱离“一战”前的德国青年运动。换言之,他很早就意识到波德莱尔的现代性概念,并意识到现代大都市是一个文学与哲学的主题,这一点,他从德国社会学家格奥尔格·西美尔的作品中也可以了解到。因此,当他在1922〜1923年认识德国电影理论家齐格弗里德·克拉考尔时,并不会对后者对都市流行文化的兴趣感到惊讶。正是在这个时期,本雅明开始创作《单向街》(又名:《单行道》),这些作品从摄影和电影、广告和街头生活中发展出文学蒙太奇的形式。这种形式成为他后来许多作品的特点。

《单行道》[德] 本雅明 著 李士勋 译 版本:活字文化 策划 当代世界出版社 2022

艾江涛:你在传记中写道:“超现实主义者从内部爆破了诗歌世界,把‘诗性生活’的理念推至极致。他们对过时之物的着迷即是明证——最早的铁架构、最初的工厂建筑、最老的照片、已经绝迹的事物、大型钢琴、五年前的服饰——和它们的遭遇激发出一种原始艺术激情的意象。”我想请您谈谈,超现实主义者对过时之物的迷恋,如何具体影响到本雅明在“拱廊街计划”中对那些日常废弃物的关注?

霍华德·艾兰:本雅明写于1925年的《梦之媚俗——超现实主义概览》,是一种宣言,宣布了“梦”这一主题在他上世纪20年代末作品中的极端重要性,以及与他所宣称的“物的世界”的关联。他称赞超现实主义,后者对陈旧物品的迷恋,直接启发了他的“历史觉醒”理论。

巴黎拱廊街 by Viollet

在《拱廊街计划》中,本雅明在《K卷》的开头提到了“我们称之为过去的梦想”。过去被认为是我们随身携带的梦,而它承载着我们;我们必须回到过去,回到它最黑暗的角落和隐蔽之处,才能从中醒来。因此,历史的觉醒是一个辩证的过程,在时间上既向后又向前。过去被一个与之特别契合的当下所接受和转化。这种契合来自于对物的世界的专注,正如普鲁斯特的叙述者被玛德琳蛋糕的味道所吸引。我们在《梦之媚俗》一文中读到,物在时间中衰败,其外表“转为梦”,变成一种向历史凝视的拼图。超现实主义者是挖掘“废弃物能量”的行家。他们为本雅明在《拱廊街计划》收集19世纪中期巴黎日常生活的“碎片化”历史材料树立了榜样:关于住宅、家具和服装的细节,以及海报、广告、信件、小册子、报纸文章、警察报告、通俗文学等。

这里的关键在于,不仅通过当代人的眼光唤醒过去那些具体的事物,而且是试图从物本身发现那个时代。这是本雅明从柏拉图、笛卡尔、康德那里继承下来的不断更新转变的形而上学主体性的一部分。因此也许可以说,从波德莱尔生发出的两大分支,象征主义的和超现实主义的,最终在《拱廊街计划》这个主体性的客体转化的工程中又汇到了一起。

艾江涛:在本雅明的思想中,过去在现在某个时刻醒来的理论非常重要。某个特殊时期的个性,有时通过和它遥远过去的先行者对立,才能被理解。醒来的条件是什么?在我们的时代看本雅明所处的时代,哪些东西仍在不断醒来?

霍华德·艾兰:本雅明认为,过去吁求着现在,这种吁求可能在某些似曾相识的时刻被暗示出来,就像在普鲁斯特的《追忆似水年华》中突然品尝到玛德琳蛋糕一样,它为叙述者打开了他的童年世界。但是,本雅明所说的“可辨识的当下”的出现,即过去的时刻与当下产生共鸣,并非人们可以有意引致。掌握这种过去和现在短暂交流的“体验的艺术”,需要跳出常规的思维方式,对未尝预期的事物保持开放。

我们这个时代的一些东西在本雅明的时代已然觉醒,比如在20世纪20〜30年代觉醒的大众社会,以及在经济和文化领域出现的国际市场和观众。本雅明对电影作为一种新的“精神涣散式接受”的训练场的兴趣与当代大众文化中的许多东西有着共鸣(我想到了TikTok)。他感觉到了生活节奏中刚刚显现的激进转变。

日常的神秘与诗意

艾江涛:本雅明对日常事物的描述与表现方式,常常采用一种蒙太奇的艺术手段。蒙太奇为何对他来说具有方法论的意义,以至于他甚至为《拱廊街计划》的文本格式所取的名字便是“文学蒙太奇”?你是否可以谈谈在上世纪20年代蒙太奇这种艺术手段兴起的历史背景,本雅明究竟是如何将蒙太奇的原则用于历史,从而实现在最小的细节中看到整个历史的结晶?

霍华德·艾兰:本雅明的思想是跳跃性的。正如他在《德意志悲悼剧的起源》中所说的那样,它不断地呼吸着新的气息,在其不连续性中反映了“思想世界的不连续结构”。他在同一篇著作中提出的哲学风格,与一连串的推论不同,需要一种“中断的艺术”。正如你所指出的,本雅明将蒙太奇原则用于历史解释;如同美国批评家弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)最近在《本雅明档案》一书中所阐述的那样,结果是一种“没有过渡的分期”。

本雅明早在学生时代(读柏格森时)就在寻找一种绕开编年时间和线性因果关系的路径。在他后来称之为单子(莱布尼茨概念的现代化)的作品中,当下的注意力集中在一个历史对象的流动中,以至于它在一个“辩证意象”中结晶,这个图像在时间上同时向前向后打开。因此,这些辩证意象构成了门槛和走廊,过去和现在的时刻通过这些门槛和走廊进行交流,每一次都是新的。此外,各个图像一旦被收集者兼编辑者组装起来,它们就会相互感应。《拱廊街计划》中,文学蒙太奇中的每一个编号项目都应该被理解为一个历史唯物主义的门槛,通过进入过去,从而进入多个现在。

爱森斯坦的代表作《战舰波将金号》剧照

蒙太奇背后的想法是,以超越线性因果关系和时间同质连续体的方式来组合元素,从而释放出相互作用的新可能性。20世纪20年代蒙太奇技术兴起,当时随着“相对论”或场论的概念,以及一系列新的通信和交通技术,不连续性(首先是与过去的不连续性)已经进入了许多人的日常生活。在艺术中,人们尤其会想到摄影蒙太奇和电影蒙太奇,将单个镜头组合成序列。本雅明当然知道苏联电影导演爱森斯坦的“吸引力蒙太奇”(1926〜1927年冬天,他在莫斯科时看过《战舰波将金号》)。他还了解同时代人如T.S.艾略特、庞德和乔伊斯的文学蒙太奇实验。他熟悉尼采、朱贝尔和利希滕贝格等作家的格言技巧。他自己的文学蒙太奇始于创作于1923年至1926年的《单向街》(又名:《单行道》),以及《拱廊街计划》和《1900年前后的柏林童年》。形式上离散但主题上沟通的方式,是他写作的一个特点,尤其从上世纪20年代开始,这成为一种新的文学哲学表达形式。用他的术语来说,这是一种星座模式。

本雅明在法国国家图书馆(1937 年),那个日夜期盼借到学校图书室一本书的孩子长大了。

艾江涛:本雅明在《青年形而上学》这篇文章中说:“我们于日常世界中认出多少神秘,便在多大程度上进入神秘。”能否结合本雅明的发现或者你身边的例子具体谈谈,如何从日常世界中认出神秘?

霍华德·艾兰:本雅明在这篇文章开头写道:“每一天,就像睡梦中的人一样,我们使用无法衡量的能量。我们所做的和所想的都充满了我们祖先的存在。”他对过去的持久存在有这种感觉,过去时代的能量偷偷地告知我们日常世界的行为,并在我们不一定意识到的情况下对我们进行命运的引导。本雅明在《德意志悲悼剧的起源》一书中,将真理定义为一种揭示,它公正地对待神秘,而不是消除它。换句话说,真理不仅仅是一个事实准确性的问题,不是一个纯粹的定量或计算的事情,而且是一个对不能确定地掌握的东西,对我们所说的一切中仍然没有说出来的东西的关注。日常世界只有在这样的细读中才会呈现出它的神秘性。

艾江涛:在本雅明看来,波德莱尔关注那些陈腐平庸的事情,极力使它们具有诗意。波德莱尔的语汇里没有一个词是从一开始就带有某种寓意出现的,这些词是在特定情景里才获得某种寓意的,这些情景来自要去侦察、围攻和占领的主题展开的过程中,即看它处于这个过程中的哪一阶段。在你看来,波德莱尔诗歌中这种特定情景中的寓意是如何出现的?是否正因如此,那些他所关注的陈腐平庸的事情才具有了真正的诗意?

霍华德·艾兰:本雅明早期的作品发展出一种命运的观念(其德文词为Schicksal),即通过通常不显眼或隐秘的迹象和暗示,或通过看似偶然的事件,将世界变成一个文本,每一次都必须阅读,乃至于被解码,这是一本高度可变的,正如你所说,完全是特定情境的“生命之书”。这种阅读体验的想法一直延续到他后来的作品中,寓意的概念作为神话的解药变得很重要。本雅明呼吁人们注意波德莱尔对几个世纪以来一直被忽视的寓意方法的大胆更新。但是,这种作为现代形式的寓意或寓意法,不应与抽象教义思想的简单化——比如《朝圣者的进步》的寓言——相混淆。现代寓意是情境性的;它在随机的瞬间揭示了世界看不见的深处,从而加深了历史的视角。波德莱尔认为,只要我们足够用心的话,我们就会发现,平凡之物的古代性赋予日常事物以常新的诗意。因此,本雅明在《拱廊街计划》中强调了波德莱尔对“俗套”(pontif)的关注,这是指作品的平庸而平凡。他引用了波德莱尔的日记条目:“创造一种新的俗套——这是天才。”在“I卷”中的一段话也出现在《梦之媚俗》中,我们读到了这样一个意图:“开辟一条道路,进入被废除或取代的事物的中心,以便将平庸事物的轮廓解读为画谜。”陈词滥调的核心之谜将被揭开。

霍华德·艾兰与迈克尔·詹宁斯(章静绘)

艾江涛:您能谈谈您的本雅明研究之路吗?在《本雅明传》的写作过程中,您和艾兰教授是如何具体分工的?

迈克尔·詹宁斯:我是在研究生阶段接触到本雅明的作品的,当时立即被他的散文之美和思想之深所吸引。我的博士论文讨论了本雅明的早期作品,第一本书《辩证意象》(Dialectical Images: Walter Benjamin’s Theory of Literary Criticism, 1987)是最早的对他的文学批评理论的介绍。哈佛大学出版社曾委托我担任本雅明文选英文版(Selected Writings,1996-2003)的总编辑,霍华德·艾兰与我合作完成了所有四卷的编辑工作。当我们决定写本雅明的传记时,我们把他的人生一分为四,每人负责两部分(霍华德负责1892到1919年以及1928到1933年,我负责1920到1928年以及1933到1940年)。我们各自阅读并修改了所有四部分。

艾江涛:在《可技术复制时代的艺术作品》中,本雅明将现代感知媒介的变化理解为灵氛的消失,艺术作品的可技术复制性在世界历史上第一次把艺术品从它对礼仪(etiquette)的寄生中解放出来,这也使得艺术不再建立在礼仪的根基上,而是建立在另一种实践,即政治的根基上。以本雅明重点分析的摄影和电影为例,您能谈谈我们应该如何理解这两种可复制的艺术是“建立在政治的根基上”吗?

迈克尔·詹宁斯:我想与其说是“礼仪”,不如说是“传统”。可复制的艺术品将艺术作品从其在传统的嵌入中解放出来,本雅明是在拉丁语的意义上理解传统(tradeere,即传授)的。所谓艺术作品的传统,意味着它们是由宗教崇拜和社会支配情境所塑造的,而它们反过来又会强化这些情景结构。当本雅明把电影和摄影作为革命性实践讨论时,他没有在说现实主义的形式,他想说的是,通过电影和摄影的前卫(avant-garde)使用,能够在观众中产生一种 “生产性的自我异化”,最终让他们成为大众的一分子。

艾江涛:《可技术复制时代的艺术作品》中谈到现代技术的发展导致人类经验的贫乏,电影等可复制的艺术作品身上失去了能够投射本真、权威和永恒的灵氛,但同时也带来感官的新革命。本雅明或波德莱尔在历史废弃物或日常生活边缘事物的细节中发现的那些永恒与不变,不是同样会成为新的带有灵氛的事物吗?就像我们在疫情与战争动荡中,突然发现不可动摇的日常的重要一样。

霍华德·艾兰:本雅明对于这个关键概念“经验”的矛盾心理,你的理解是对的:他既谈到了贫乏,也谈到了新的可能。这是典型的瓦尔特·本雅明。至于“灵氛”,本雅明实际上以不同的方式使用了这个词(它来自希腊语,意思是“呼吸”“移动的空气”)。吸食大麻后,他声称能感知周围物体的光晕。他在一封信中说,他曾经拒绝与一位著名的《圣经》学者握手,因为他有一种不洁的灵氛,这位学者声称在希伯来《圣经》的文本中发现了一个实施魔法的密码。无论如何,你问到灵氛的可能性,这样一种在一定距离之外但感觉如此贴近的体验,它在艺术和生活中的可能性。本雅明本人在《可技术复制时代的艺术作品》一文中指出,最早的摄影照片仍然散发着光晕。几年后,在《论波德莱尔的几个主题》一文中,他提出,灵氛的体验与我们所看到的物体正在回看我们的感觉有关。那么,这一切都取决于更深的凝视。

艾江涛:本雅明对日常事物的关注,带有很明显的左转倾向,也即“面对所谓平常之物的态度是一个革命问题——‘我们于日常世界中认出多少神秘,便在多大程度上进入神秘’”。我们该如何理解这里所说“日常世界的神秘”?结合本雅明的历史哲学观念来看,过去只能通过现在得以理解,应当提取、引用那些仍被埋没地下的东西,因为它们对权势者来说没有什么用处,因而对这些事物的关注,某种程度上便具有一种摆脱意识形态束缚的革命性。《拱廊街计划》中那些书面广告、商店招牌、政治小册子、展览目录等历史废弃物,为什么对我们理解那个时代尤为重要?

霍华德·艾兰:这很难回答。你说,本雅明试图解构和消除某些受到意识形态污染的遗产(尤其是某些美学范畴),从而释放实践的潜在可能性,这个理解我认为是正确的。一方面,你所提到的这些物品,以及充斥于《拱廊街计划》中的许多其他材料,都是“物的商品化”的证据,这是一种工业资本主义现象,在整个十九世纪都在涌现,并在社会主义和马克思主义文献中得到了具体命名和分析。另一方面,可能是本雅明希望通过强调这些五花八门的历史对象的独特特征和背景,来恢复和保留一些由于普遍商品化而被削弱和丧失的个性,以及一些特定时代的感觉,当时的生活感觉。在《1900年前后的柏林童年》中,本雅明同样通过对充斥着资产阶级儿童日常世界的各种具体事物的回忆,唤起这座城市一个过去的时代。人们在弗吉尼亚·伍尔夫的小说中发现了对普通物体中潜藏的记忆和预言能量的类似强调。你也知道,本雅明一生都对童话故事感兴趣,童话故事往往以一些家庭物件的命运为中心——纺车、拖鞋、烤箱。这也许能启发我们理解这些物体中存在的“神秘”。

《本雅明传》英文版封面

艾江涛:本雅明向来关注先锋艺术,能谈谈上世纪前二十年兴起的达达主义、超现实主义、未来主义在本雅明思想形成中所扮演的作用吗?

迈克尔·詹宁斯:1922年和1923年,本雅明与一群如今被称为“G集团”的先锋(avant-garde)艺术家关系密切。这个团体包括建筑师密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe)、画家和摄影师拉斯洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)、构成主义艺术家埃尔·利西茨基(El Lissitzky),以及艺术家和电影制片人汉斯·里希特(Hans Richter),里希特一直活跃在苏黎世的达达派周边。G集团结合了超现实主义、达达主义和构成主义的元素,试图塑造一种新的先锋艺术。他们对本雅明写作的影响在蒙太奇文本《单行道》中最为明显,这本书就像各种先锋派势力混杂的产物。

霍华德·艾兰:毫无疑问,是克拉考尔首先激发了本雅明对电影的兴趣,特别是他对法国和苏联电影场景的熟悉,以及不久后对卓别林和德雷尔(Dreyer)的了解。构成主义者莫霍利-纳吉信奉技术融入艺术,当时对本雅明产生重要影响。当然,布莱希特“史诗剧场”中对个别情景加上字幕并进行剖析的做法也影响了他。本雅明早期对波德莱尔的兴趣,一方面扩展为对象征主义遗产(尤其是马拉美和瓦莱里)的挪用,以及其非人格化的语言理论和顿悟时刻(本雅明称之为弥赛亚时间)理论;另一方面,他对波德莱尔的兴趣为接触达达主义思想(1919年,在伯尔尼,本雅明就住在苏黎世达达主义者之一雨果·鲍尔[Hugo Ball]的隔壁)以及后来的超现实主义思想奠定了基础。在《可技术复制时代的艺术作品》中,艺术接受中的分心、走神、注意力分散的问题,就源于达达主义与超现实主义。他阅读了布勒东1924年发表的《超现实主义宣言》和小说《娜嘉》,并在一封信中描述了阿拉贡的《梦之浪潮》(1924)对他的革命性影响,但也必须说,本雅明从一开始就对超现实主义者以牺牲觉醒为代价的对梦境的执着,持严重保留态度。

艾江涛:未来主义一方面秉持与工业革命一致的价值观——速度、效率,以及永不停步的科学和技术发展,同时也夹杂着某种对现代化的批判。比如未来主义画家乔瓦尼·科伦佩(Jonathan Gajewski)在画作《大都会》(Metropolis)中所表现的警示寓言:铸造工人的身体被简化至机械化的轮廓,最终成为整个工厂机械环境的一部分。在本雅明对摄影、电影等可复制艺术的充满乐观的技术乌托邦中,我们是否也能看到他的某种批判与矛盾态度?

迈克尔·詹宁斯:未来主义事实上在本雅明的思想形成中几乎没有发挥任何作用。他的技术乌托邦主义受到了出身自匈牙利构成主义的莫霍利-纳吉的思想、实践的巨大影响。莫霍利认为,生产出不同世界图景的艺术形式(相对于现实主义艺术,后者只是如其所是地再生产了世界的样子)可以对新的人类感官系统的重塑产生深远影响。在《可技术复制时代的艺术作品》这篇文章中,这些想法最终引起本雅明产生了对“集体的神经支配”(innervation of the collective)的希望,那是一个能够看穿幻景(phantasmagoria)的幻象并重塑世界的新的大众身体。

艾江涛:本雅明在1931年的《文学史与文学研究》中谈到“不是要把作品和它们的时代联系起来看,而是要在它们所产生的时代中看到正在认知它们的时代——也就是我们的时代”,也就是说,评论者应该获得对当下的充分历史化的体验,我们很自然会想到艾略特在《传统与个人才能》中的洞见:“历史意识又含有一种领悟,不但要理解过去的过去性,而且还要理解过去的现存性……这个历史的意识是对于永久的意识,也是对于暂时的意识,也是对于永久和暂时结合起来的意识。”我们同样会想到波德莱尔对现代性的看法:“现代性就是过渡、短暂、偶然,就是艺术的一半,另一半是永恒和不变。”结合上面几种说法,本雅明或波德莱尔对现代性的追求,是否可以翻译为:在那些短暂偶然的事物身上发现永恒的美与真理?在当下发现历史?

霍华德·艾兰:你使用“历史在当下”这个表述很有意思。这显然是年轻的本雅明对弥赛亚时代的定义,即历史的在场,历史在当下(根据格肖姆·肖勒姆的日记条目)。这仍然是他看待历史的方式,历史时间总是分层的,总是叠加于当下。作为一名中学生,他阅读了尼采1873年的著作《论历史对人生的用途和滥用》,该书反对十九世纪的历史主义。历史主义想要“真实地”把握过去,而尼采提出人们只能从“当下的最高能量”中理解过去,也就是说,从历史学家自己当下的关注中理解过去。在对过去的所有解释中,当下优先的观点是本雅明“历史觉醒”过程的基础,这当然和艾略特的《传统与个人才能》的伟大论文可以产生关系密切的类比。个人天赋与传统的关系就像本雅明的现在与过去的关系:在更新的过程中,一方接受了另一方。

当然,本雅明的现代性理论是一个巨大的话题,其根源不仅可以追溯到尼采、波德莱尔和早期浪漫主义者,也可以追溯到哥白尼和路德。很可能是在第一次世界大战期间,他开始自相矛盾地谈论“永恒的短暂”;稍早之前,他在青年运动的一份杂志上写了一篇关于人类“无根的处境”的文章。那么,本雅明的永恒观似乎与西方古典的永恒观(无论是哲学的还是神学的)截然不同。波德莱尔也强调了他的“现代美”概念与基于和谐和对称的古典美概念之间的区别。

艾江涛:您在传记中深入分析了本雅明1930年代的写作与法兰克福学派诸君的关系,为何不论阿多诺还是霍克海默都认为本雅明应该将他的“拱廊街计划”写作集中在波德莱尔的部分?波德莱尔对本雅明的研究为何具有如此重要的意义?

霍华德·艾兰:我提到本雅明在一战期间与《恶之花》的密切关系。在本雅明的早期研究中,早在他在与社会研究所正式合作之前,波德莱尔的生平作品似乎一开始就是他拱廊街项目的一个组成部分。《拱廊街计划》的J卷(“波德莱尔”)写作始于1920年代末,是整个项目中体量最大的一卷,无论从主题还是文献上看,都处于整个工程的文本中心。阿多诺和霍克海默知道这一点,并表示赞同。他们同意本雅明的观点,即波德莱尔对现代性,尤其是都市现代性的概念和经验具有开创性的重要意义。T. S. 艾略特在将现代大都市作为抒情诗的主题时也认识到了同样的道理,他也将波德莱尔视为一个典型的现代主义者,认为波德莱尔关于“现代生活”的观念是预言性的。本雅明认为《拱廊街计划》的主要关注点是“十九世纪艺术的命运”,波德莱尔正是其中的核心。

本雅明和阿多诺

艾江涛:本雅明在关于波德莱尔的最初写作计划中,曾谈到“第一部分将展示寓意(Allegorie)在《恶之花》中的至关重要性。它将呈现寓意式感知力在波德莱尔笔下的建构,同时透视他艺术观的根本性悖论——即自然感应理论与拒斥自然之间的矛盾……”这也是我阅读波德莱尔时的感受,一方面他从自然的应和中得出象征的感应理论,一方面他又拒斥浪漫主义以来的新宗教:自然。如何理解这种悖论?

霍华德·艾兰:你引用了本雅明1938年4月16日写给马克斯·霍克海默的一封信,本雅明在信中详细介绍了他的论文《波德莱尔笔下的第二帝国的巴黎》的计划,该论文将提交给该研究所的期刊(这篇文章实际上被阿多诺拒绝了,但取而代之的《论波德莱尔的几个主题》被接受了)。他表示,一旦人们认识到寓意在波德莱尔作品中的重要性,那么“(波德莱尔)艺术理论的基本悖论——自然感应理论与拒绝自然之间的矛盾——就应该变得透明”。换句话说,矛盾无法解决,只能被照亮。这种矛盾是波德莱尔寓意感知的根本(寓意感知不是道德寓意感知),以瑞典神秘主义哲学家斯威登堡的方式,他在给定的自然现象中找到了清晰的对应关系,但在其中却找不到真正的安慰。我想指出本雅明自己思想中的一个类似矛盾,他将我们所说的“自然”视为一种创造性的、赋予生命的宇宙力量,这种力量弥漫于相似或模仿的原则(《单行道》尽头的宇宙概念,参见《到天文馆去》),同时,它又是一种破坏性的、物化的神话力量(如他在《德意志悲悼剧的起源》和其他地方谈到的)。1935年5月31日,本雅明在写给阿多诺的信中(我还要补充一点,这封信在某种程度上迎合了阿多诺),他将自己的早期作品描绘为“天真地沉浸在自然中的一种愉快的古老的哲学形式”,一种“浪漫”的“狂想曲的天真”形式。因此,他与波德莱尔一样,抱有对浪漫主义以及自然的矛盾心理。作为这一有关自然的难题的索引,我引用了本雅明在《拱廊街计划》中提出的一个问题:“比如,在力学、电影、……新物理学之中自行出现并最终征服了我们的形式世界,什么时候以及如何向我们表明它们所包含的自然?我们什么时候才能达到这样一种社会状态,在其中,这些形式或从中产生的形式,以自然的面貌向我们展示?”

艾江涛:能再谈谈本雅明与阿多诺的关系吗?作为法兰克福学派的两个重要人物,他们为何同时选择从现代艺术的命运入手,研究现代性思想?

迈克尔·詹宁斯:本雅明和阿多诺都受到浪漫主义思想的影响,即认为艺术作品首先是一种认知媒介,一种反映新的、往往是颠覆性的思想模式的媒介。阿多诺对本雅明的阅读以及他们之间的对话,决定性地塑造了阿多诺的早期作品,这些对话也在本雅明《拱廊街计划》漫长的创作过程中发挥了重要作用。然而,阿多诺最重要的作品是在本雅明去世后才写出来的。他们的私人关系却令人担忧。本雅明的知识主宰地位让阿多诺感到越来越难受,在1930年代的某些时候,他反过来试图将自己的想法强加在本雅明的作品上——有时甚至是暴力地。其时,阿多诺在英国和美国安然无恙,流亡巴黎的本雅明的生活已然岌岌可危。

相关推荐

[德] 本雅明 著

李士勋 译

活字文化 策划

当代世界出版社

2022

一位天才献给灵魂伴侣的作品

“全世界大多数人都看不懂”的书最易读的版本

影响学术与思想界近百年

苏珊·桑塔格、汉娜·阿伦特等重量级学者推荐

正如本雅明本人一样,《单行道》是一本很难读懂,也难以定义的书。

法兰克福学派代表学者阿多诺称,这本书是一部“意象集”。

这些意象包括本雅明所处时代里,人们生活中常见的人、事物与情景——

加油站、时钟、文具、办公设备、中国古董、弧光灯、早点铺、建筑工地、失物招领处、站着喝酒的啤酒馆、为谨小慎微的女士服务的男理发师、最多只能停三辆车的出租车候客处……

本书首版于1928年,正是西方资本主义发展的巅峰时期。本雅明以独特的视角切入现实世界,力图用一种全新的、特异的写作方式,反思现代主义和现代生活,重新激发人们对于事物本质的理解和感知。

《单行道》

原标题:《专访|“擦亮日常事物光泽”的本雅明和他的同时代人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司